-

Барби - еврейка?

-

В своем документальном фильме «Род» Тиффани Шлейн пытается понять, что значит быть молодой американской еврейкой на заре XXI столетия. И, как ни странно, помогает ей в этом обыкновенная кукла Барби.

«Представьте себя голубоглазой девочкой-блондинкой по имени Тиффани, — говорит 36-летняя американка. — Многие не подозревали, что я еврейка, и делились со мной своими антисемитскими рассуждениями».

Практически любому фильму про всенародную любимицу Барби в США гарантирован если не успех, то хотя бы внимание прессы. Если верить производителям всемирно известной куколки, каждую секунду в стране продается три Барби. Однако о еврейском ее происхождении знает далеко не каждый, а оно, как ни странно, сомнений не вызывает — в 1959 году ее изобрела и назвала в честь своей дочери американская еврейка Рут Хендлер. -

-

Вот и получилось, что именно Барби стала идеальной зацепкой для кинематографической попытки взглянуть на еврейскую историю через антропологические, так сказать, линзы. По словам режиссера, изначально «Род» задумывался с целью спровоцировать в зрительской массе дискуссию о еврейской идентификации, тогда как собственно куколка появляется на экране лишь мельком. «Очень многие хотели посмотреть этот фильм именно из-за Барби, — говорит Шлейн. — Но мы решили использовать его как отправную точку для обсуждения, которое могло бы помочь евреям, сталкивающимся с проблемами самоидентификации».

-

Многие религиозные школы и организации в США уже заказали новый фильм для показа у себя в образовательных целях. Работой Тиффани Шлейн заинтересовались даже военные моряки — помощник главного капеллана Академии ВМФ США раввин Ирвинг Нельсон намерен показать «Род» своим студентам.

«Сегодня все очень переживают за наше поколение, которому приходится сталкиваться с проблемой смешанных браков и ассимиляции, — говорит Тиффани. — А я не волнуюсь, потому что убеждена: для того, чтобы все наладилось, нам нужен только диалог. Ведь все евреи в мире взаимосвязаны… Факт продолжения еврейского рода — это все эволюция. Именно так евреи и выжили».

-

Материал подготовил Йорам Шпыркин

Источник: http://www.jewish.ru/style/woman/2006/05/news994235279.php -

-

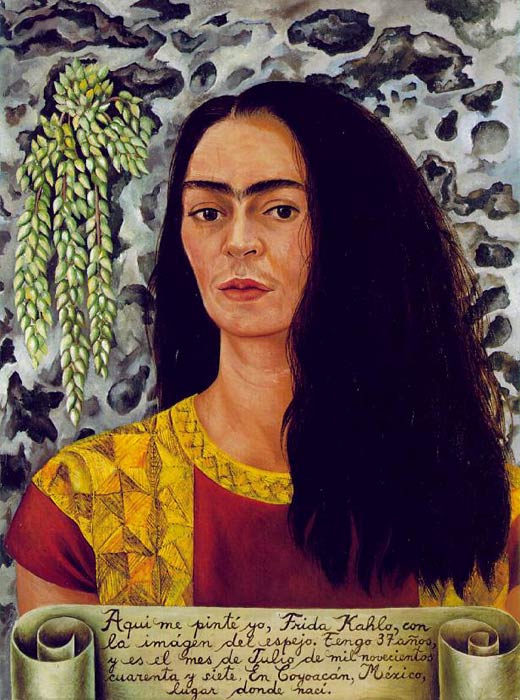

Дебора Керр

Дебора Керр (англ. Deborah Kerr,

30 сентября 1921 — 16 октября 2007) — британская театральная, телевизионная

и киноактриса, обладательница премии «Золотой глобус» за фильм «Король

и я», а также почётных премий «Оскар», «BAFTA» и награды Каннского кинофестиваля.

Дебора шесть раз номинировалась на «Оскар» как «Лучшая актриса», но ни

разу не выигрыла в этой номинации. Тем не менее в 1994 году Американская

киноакадемия вручила ей почётную статуэтку «Оскара» за «Достижения всей

жизни».

Шотладское произношение её фамилиизвучит подобно англ. care, но когда

она начала свою карьеру в Голливуде продюсерами было решено, что её фамилия

должна произносится как англ. car. Для того чтобы избежать неразберихи

Луис Б. Майер даже придумал поговорку «Kerr rhymes with Star!».

Юные годы

Дебора Джейн Керр-Триммер (англ. Deborah Jane Kerr-Trimmer)

родилась в шотландсом городе Хеленсбурге. Она была самым старшим ребёнком

и единственной дочерью в семье Кэтлин Роуз и капитана Артура Чарльза Керр-Триммера,

пилота и ветерана Первой Миройвой войны, ставшего позже архитектором и

инжtнером.

Первоначально Дебора занялась балетом и в 1938 году некоторое время выступала

в лондонском театре «Сэдлерс Уэллз». Но затем она решила посвятить себя

актёрскому искусству и благодаря своей тёти Филлис Смэйл, которая в тоже

время была для неё первой учительницей актёрского мастерства, поступила

в Драматическую школу в Бристоле.

Карьера

Кино

Её дебют состоялся в британском фильме «Контрабанда» в 1940 году, но эта

роль была очень маленькая и в титрах её не указали. Последующие годы способствовали

развитию её карьеры за счёт новых, более заметных ролей. В 1947 году,

после роли в фильме фильма «Черный нарцисс», Дебора привлекла к себе внимание

голливудских продюсеров. Фильм был очень популярен в Великобритании и

США и Керр удостоилась за роль в нём «Премии нью-йоркских кинокритиков»

как «Лучшая актриса года». Этот фильм также открыл для Деборы Голливуд.

Там её британский акцент и холодная внешность способствовали тому, что

она часто воплащала на экранах англиских дам в представлении американской

публики.

1953 год принёс Деборе первую наминацию на премию «Оскар»

за «Лучшую женскую роль» в фильме «Отныне и во веки веков». Хотя награду

она так и не получила, сцена из фильма, где Керр и Берт Ланкастер занимаются

любовью на гавайском пляже среди морских волн, позже была признана Американским

институтом киноискусства одной из лучших сцен в истории кино, а сам фильм

включён в сотню Самых романтических фильмов всех времён.

Далее последовали не менее успешные роли в таких фильмах

как «Конец романа» (1955), «Король и я» (1956), «Бог знает, мистер Аллисон»

(1957), «За отдельными столиками» (1958) и многих других.

В 1969 году на экраны вышел фильм «Шелкопряд», в котором Дебора, единственный

раз в своей карьере, снилась обнажённой в любовной сцене. Но вскоре, обеспокоенная

этим, Керр оставила съёмки в кино, посвятив себя работе в театре и на

телевидении.

Театр

Театральным дебютом для Деборы стала бродвейская пьеса «Чай и симпатия»

в 1953 году, за роль в котором она была номинирована на премию «Тони».

В 1955 году Дебора получила «Премию Сары Сиддонс» за исполнение этой роли

в театре в Чикаго во время национального турне пьесы. Позже, в 1956 году,

Керр сыграла эту роль в экранизации этой постановки, режисёром которой

был Винсент Миннелли. В 1975 году Дебора вернулась на Бродвей в пьесе

Эдварда Олби «Морской пейзаж».

Телевидение

Дебора возродила свою актёрскую карьеру на телевидении в начале 1980-х

годов, когда сыграла роль медсестры Плимсолл в фильме «Свидетель обвинения».

В 1984 году она сыграла постаревшую Эмму Харт в минисериале «Женский характер»,

роль которой принесла ей номинацию на премию Эмми.

Награды

В 1998 году Дебора была назначена Коммандором Британской

империи, но была не в состоянии вступить в звание лично из-за проблем

со здоровьем. Она также, за свой вклад в развитие киноиндустрии, была

удостояна именной звезды на Голливудской аллее славы по Вайн-стрит 1709.

Керр шесть раз номинировалась на «Оскар» как «Лучшую актриса» за фильмы

«Эдвард, мой сын» (1949), «Отныне и во веки веков» (1953), «Король и я»

(1956), «Бог знает, мистер Аллисон» (1957), «За отдельными столиками»

(1958) и «На закате дня» (1960).

Она также четыре раза выдвигалась на премию «BAFTA» как

«Лучшая британская актриса» за фильмы «Конец романа» (1955), «Чай и симпатия»

(1956), «На закате дня» (1960) и «Меловой сад» (1964).

Хотя Дебора никогда не завоёвывала премий «BAFTA», «Оскар» и награды Каннского

кинофестиваля в конкурентноспособной категории, все три киноакадемии вручили

ей почётные награды. В 1984 году она была удостоена премии Каннского кинофестиваля,

в 1991 году получила специальную премию «BAFTA», а в 1994 году «Почётного

Оскара».

Личная жизнь

Первый раз Дебора вышла замуж за командира эскадры Королевских

ВВС Энтони Бартли 29 ноября 1945 года. У них было две дочери, Мелани (род.

1945) и Франческа (род. 1947). Но брак не был успешным и в конечном итоге

постоянная ревность Бартли и частые отъезды Деборы на съёмки привели к

разводу в 1959 году.

Её вторым супругом стал писатель Питер Виртел. Их брак был заключён 23

июля 1960 года и продлился до её смерти.

С 1992 года Дебора была членом «Национального общества

за чистый воздух и защиту окружающей среды» (NSCA).

Хотя Дебора постоянно жила в Клостерсе в Швейцарии, либо в Марбелье в

Испании, она всё же решила вернуться к Великобританию ближе к своим детям

из-за ухудшающегося здоровья. Дебора Керр умерла 16 октября 2007 года

от болезни Паркинсона в возрасте 86 лет в деревне Боутсдейл, графство

Саффолк, Великобритания. Её муж, тем не менее, продолжал жить в Марбелье

и умер там 4 ноября 2007 года, спустя три недели после смерти жены.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki

Сарра

САРРА (Сара), жена Авраама, первая из четырех прародительниц еврейского

народа. В Быт. 11:31 названа невесткой отца Авраама, Тераха; но в Быт.

20:12 Авраам говорит Авимелеху, что Сарра — его единокровная сестра (дочь

Тераха, но не матери Авраама). При первом же упоминании Сарры Библия повествует

о ее бесплодии (Быт. 11:29–30), что должно подчеркнуть непоколебимую веру

Авраама в исполнение Божественного обещания многочисленного потомства

(Быт. 12:1–4). Длительное бесплодие и его вознаграждение — великое будущее,

обещанное потомкам, — распространенный мотив в библейском повествовании

(см. Ревекка, Рахиль). Сарра дала Аврааму в наложницы свою служанку Агарь,

чтобы та родила ему детей вместо нее (Быт. 16:2–3; ср. подобный поступок

бездетной Рахили, Быт. 30:1–8. Этот обычай известен также у других древних

народов Ближнего Востока; см. Нузи).

Сарра приводит Аврааму Агарь. Картина художника Адриена ван дер Верфа

Фараон возвращает Сарру Аврааму. Картина неизвестного художника

Бог объявляет Аврааму, что Он дает ему сына от Сарры, «и произойдут от

нее народы, и цари народов произойдут от нее» (Быт. 17:16). Рождение Исаака

описывается не только как чудо, данное Сарре Богом, но и как начало новой

эпохи и установление новых учреждений: обещание Бога дать Аврааму и Сарре

сына сопряжено с переименованием Авраама (прежде — Аврам) и Сарры (прежде

Сарай) и заключением с ним завета, который сопровождается символическим

предписанием обрезания (Быт. 17:1–21).

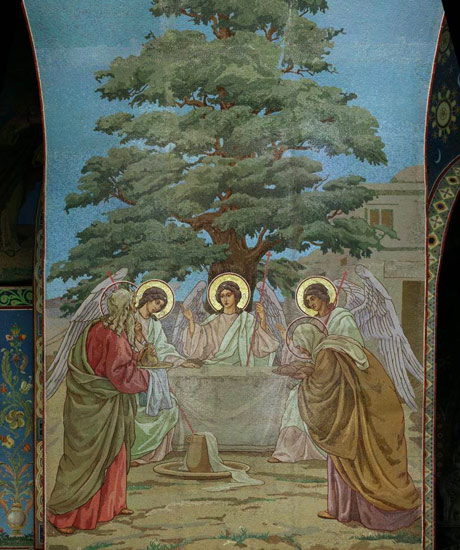

Предсказание о сыне. Мозаика В.В.Беляева

Сарра умерла в Кирьят-Арбе (см. также Хеврон); Авраам похоронил ее в пещере

Махпела, которую он приобрел у хетта Эфрона за четыреста шекелей серебром

(Быт. 23:3–20).

Смерть Сарры. Картина Николы Пуссена

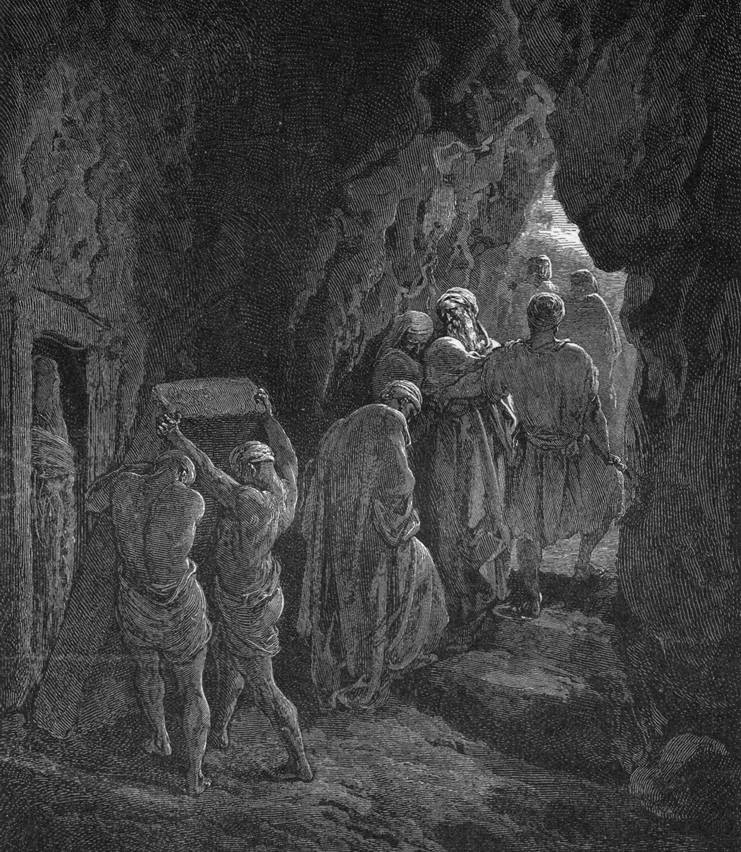

Погребение Сарры. Картина Гюстава Дорэ

Числовая символика, характерная для библейских сказаний о патриархах,

играет большую роль в повествовании о Сарре. Так, Сарра родила Исаака

в возрасте 90 лет, то есть прожив три четверти от 120 лет (такова в идеале

продолжительность человеческой жизни), а умерла в возрасте 127 лет, то

есть получила в дар еще семь (также значимое число) лет.

По поводу этимологии имени «Сарра» у исследователей существуют различные мнения. В соответствии с наиболее распространенной точкой зрения «Сарра» означает `княгиня`, `владычица`. В Аггаде имя Сарай интерпретируется как `княгиня своего народа`, а изменение имени на Сарру — как наречение ее `княгиней всего человечества` (Быт. Р. 47:1). Возле шатра Сарры всегда стояло Божественное облако (Быт. Р. 60:16). Сарра умерла от потрясения, когда Исаак рассказал матери о попытке отца принести его в жертву (см. Акеда; также Лев. Р. 20:2).

Источник: «Электронная еврейская энциклопедия»

Ксения Васильева |

|

Участвует в спектаклях:

• Двенадцать картин из жизни художника

• Женщина с моря

• Конёк-Горбунок

• Пролетный гусь

• С любимыми не расставайтесь

• Тартюф

• Ундина

Источник: http://www.mxat.ru/actors/Vasilieva/

ГИНЦБУРГ Наталия (Ginzburg, Natalia; Леви; 1916, Палермо, – 1991, Рим), итальянская писательница. Ее отец, профессор Джузеппе Леви (1872–1965), был директором института анатомии Туринского университета, в котором училась и Гинцбург, примкнувшая там к кругам еврейских интеллектуалов-антифашистов. Муж Гинцбург, Леон Гинцбург (1909–1944), издатель, публицист и политический деятель, много сделавший для пропаганды русской литературы в Италии, был арестован нацистами и замучен в римской тюрьме. Печататься Гинцбург начала в 1942 г. (повесть «Дорога, ведущая в город»). После войны работала в издательствах в Риме и в Турине, печатала короткие рассказы в периодической печати. С 1959 г. по 1961 г. жила в Лондоне, где работала в Институте итальянской культуры. В 1983 г. была избрана в итальянский парламент как независимый депутат левого лагеря.

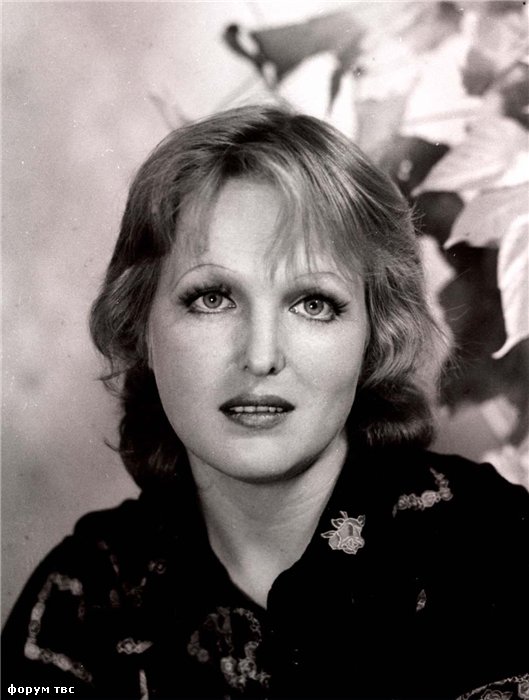

Наталия Гинцбург

Среди персонажей Гинцбург — одиноких, преследуемых, отчаянно ищущих сочувствия — немало евреев. Особую известность получил психологический роман Гинцбург «Семейные сказания» (1963), основанный на семейных преданиях и личных воспоминаниях автора. Живой и выразительный язык персонажей, насыщенный выражениями на ладино (см. Еврейско-испанский язык) и идиш, в значительной мере усиливает убедительность и рельефность воспроизведения той атмосферы, которая царила в описываемой Гинцбург среде. Перу Гинцбург принадлежит биография классика итальянской литературы А. Мандзони (1983). В 1984 г. вышел роман Гинцбург «Город и дом».

Источник: http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=11189&query=

А вот что пишут об этой замечательной писательнице в другом источнике:

Представительница Туринских Леви – Наталия, вышла замуж за Леоне Гинцбурга и известна под этой фамилией. Она родилась в Палермо в 1916г. – умерла в 1991. Жила в Турине, позднее в Риме. Наиболее значительные её произведения: повесть «Это было так» 1947г., роман «Все наши вчера» 1952, повесть «Валентино» 1957г., автобиографический роман «Семейные беседы» 1963г., сборник эссе «Маленькие добродетели» 1963г., драма «Я вышла за тебя замуж для веселья» 1966г., биографический очерк «Семья Мандзони» 1983г. Главное её произведение «Семейные беседы» - история семьи на фоне действовавшего фашистского режима.

«Фашизм, казалось, так скоро не кончится, более того, казалось, он никогда не кончится» вспоминает писательница. Когда были приняты расовые законы, её отец профессор медицины потерял кафедру и поехал в Льеж, куда его пригласили в один из институтов. Мать - нееврейка периодически навещала его. Но, когда немцы захватили Бельгию, он вернулся в Турин. Во время немецкой оккупации отец поселился в пьемонтском городке Иврея, в доме родственницы, куда-то эвакуированной. «Его предупредили, чтобы он скрылся, потому что искали и хватали евреев.

Он перебрался в деревню, спрятался в пустом доме, который ему предоставили друзья. И, наконец, согласился, чтобы ему сделали поддельное удостоверение личности, где его именовали Джузеппе Ловизатто. Но привыкнуть к новому имени никак не мог. Когда он приходил в гости, и прислуга спрашивала, как о нём доложить, он называл своё настоящее имя, говорил: «Леви. Нет, нет Ловизатто» Его снова предупредили, что его обнаружили, и тогда он уехал во Флоренцию». Эти воспоминания окрашены юмором, хотя на самом деле отец писательницы подвергался смертельной опасности.

Серьёзнее описывает Наталия Гинцбург своё пребывание в горной местности – в Абруццах, куда она приехала с детьми, так как туда до выхода Италии из войны был сослан её муж антифашист Леоне. В какой-то момент, когда режим стал трещать, муж уехал в Рим, а она с детьми осталась в мирной деревне. Потом наступило перемирие и краткое ликование «бурный восторг перемирия, а через два дня – немцы. По шоссе ехали немецкие грузовики, на холмах, в деревне всюду немецкие солдаты. Солдаты в гостинице, на террасе, под навесом, на кухне. Деревня окаменела от страха… Я повсюду встречала других ссыльных, и мы тихо друг друга спрашивали, куда ехать и что делать». Она получила письмо от мужа, что надо немедленно уезжать из деревни, так как там трудно укрыться, немцы, в конце концов, их обнаружат.

«Мне пришли на помощь жители деревни. Они договорились между собой, и все помогли мне. Хозяйка маленькой гостиницы, где расположились немцы и сидели на кухне у очага, там, где раньше спокойно сидели мы – рассказала солдатам, что я её родственница, беженка из Неаполя, что во время бомбёжки я потеряла документы, и теперь должна добраться до Рима. Немецкие грузовики ездили в Рим ежедневно. И вот однажды утром мы сели в один из этих грузовиков, и жители пришли поцеловать моих детей, которые на их глазах выросли и мы попрощались». Наталия Гинцбург благополучно добралась до Рима, но вскоре её мужа арестовали и он погиб в тюрьме, но об этом она пишет очень скупо.

Опубликовано это здесь: http://www.machanaim.org/history/europe-j/Italia.htm

Валерия Ильинична Новодворская (р. 17 мая 1950, Барановичи, БССР) — российский политичеcкий деятель, диссидент, журналист, основатель и председатель ультра-либеральной партии «Демократический союз». Родилась в городе Барановичи (БССР). Прадед Новодворской был профессиональным революционером, организовал первую социал-демократическую типографию в Смоленске. Дед родился в сибирском остроге, воевал в Первой Конной армии Будённого. В детстве Новодворская сильно болела астмой, много лечилась в санаториях.

После окончания средней школы с медалью в 1968 году, Валерия Новодворская

училась в институте иностранных языков им. Мориса Тореза (ныне МГЛУ) по

специальности «переводчик и педагог». Годом позднее создала подпольную

антикоммунистическую студенческую организацию.

В декабре 1969 года арестована КГБ с обвинением в антисоветской агитации

и пропаганде за распространение листовок с критикой ввода советских войск

в Чехословакию (осуждена не была).

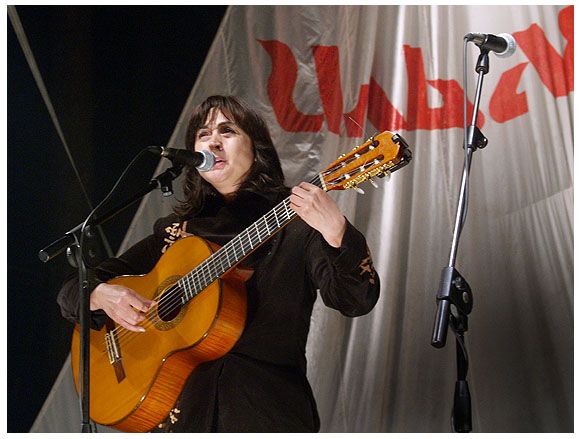

Валерия Новодворская

В 1972 году участвовала в тиражировании и распространении самиздата.

• С 1973 по 1975 год — работала педагогом в детском санатории.

• С 1975 по 1990 год — работала переводчицей медицинской литературы 2-го Московского медицинского института.

• С 1977 по 1978 год — предпринимала попытки создать подпольную политическую партию для борьбы с КПСС.

• В 1977 году закончила вечерний факультет иностранных языков Московского областного педагогического института им. Крупской.

• 28 октября 1978 года — одна из учредителей «Свободного межпрофессионального объединения трудящихся» (СМОТ). Подвергалась неоднократным и систематическим преследованиям властей: помещалась в психиатрические больницы, допрашивалась, у неё на квартире проводились обыски.

• В 1978, 1985, 1986 годах — Новодворскую судили за диссидентскую деятельность.

• С 1984 по 1986 — сблизилась с членами пацифистской группы «Доверие».

• С 1987 по май 1991 год задерживалась милицией и подвергалась административным арестам в общей сложности 17 раз.

• 1988 год — одна из участниц создания партии «Демократический Союз» (ДС).

• В сентябре 1990 года — Обвинялась в публичном оскорблении чести и достоинства Президента СССР и в оскорблении государственного флага.• В мае 1991, январе 1995 года и августе 1995 года против Новодворской возбуждались уголовные дела, прекращённые за отсутствием состава преступления.

• Лето 1992 года — президент Грузии Звиад Гамсахурдиа предоставил Новодворской грузинское гражданство (одновременно назначив её своим советником по правам человека)

• В конце 1992 года — Новодворская и часть членов ДС создали организацию «Демократический союз России» (ДСР).

• В сентябре 1993 года — После указа Президента Бориса Ельцина о роспуске Верховного Совета РФ была одной из первых кто поддержал этот указ. Организовывала митинги в поддержку Президента.

• В октябре 1993 года — Участвовала в учредительном съезде блока «Выбор России». Собиралась баллотироваться в г. Иваново, но не успела собрать необходимое число подписей.• 19 марта 1994 года — Краснопресненская прокуратура начала проверку деятельности Валерии Новодворской по статьям 71 и 74 УК РФ (пропаганда гражданской войны и разжигание межнациональной розни).

• В июне 1994 года — Участвовала в учредительном съезде партии «Демократический Выбор России» .

• 27 января 1995 года — Генеральной прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело (N229120) из-за статей Новодворской, опубликованных в газете «Новый взгляд». 8 августа 1995 г. прокуратурой Центрального округа Москвы дело было прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления.

• 14 августа 1995 года — Московская городская прокуратура возбудила очередное уголовное дело против Новодворской. Поводом послужила листовка написанная Новодворской к пикету ДСР 8 апреля. Дело было передано в Останкинскую прокуратуру, которая не нашла в листовке состава преступления.

• В декабре 1995 года — На выборах в Госдуму 5 созыва Новодворская вошла в избирательный список Партии экономической свободы. Кроме этого, Новодворская зарегистрировалась в одномандатном округе N 192 г. Москвы. Выборы проиграла.• 11 марта 1996 года — Московская городская прокуратура отменила решение прокуратуры Центрального округа Москвы от 8 августа 1995 г. о прекращении дела (N229120) в отношении Новодворской. Дело было направлено для повторного расследования в прокуратуру Северо-Восточного округа Москвы.

• 10 апреля 1996 года — Валерии Новодворской было предъявлено обвинение по статье 74-й, части 1-й (умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни). Перед выборами президента РФ поддерживала кандидатуру Григория Явлинского . После первого тура выборов, вместе с Демократическим союзом России, предложила лидеру «Яблока» «немедленно и без всяких условий отдать голоса своих сторонников Борису Ельцину».

• 22 октября 1996 года — Московский городской суд отправил на доследование дело N229120 в отношении Валерии Новодворской.

• Помощник депутата Константина Борового в Государственной Думе 6-го созыва (1995—1999).

• 11 апреля 2008 года - награждена Рыцарским крестом ордена Великого князя Литовского Гядиминаса

В настоящее время занимается журналистской деятельностью.

Убеждённый либерал и антикоммунист. Автор многих книг.

Свободно владеет английским и французским языками. Читает на латинском,

немецком, древнегреческом, итальянском языках. Валерия Новодворская известна

либеральными прозападными взглядами. Новодворская враждебно относится

к советским и современным российским властным структурам и при этом выступает

за последовательное развитие гражданского общества. Иногда отрицает свою

принадлежность к либерально-демократическому течению и заявляет, что «наш

лагерь — это лагерь белых».

Интересные факты

• В советское время ей был поставлен диагноз «вялотекущая шизофрения», по которому она проходила принудительное лечение.

• Валерия Новодворская — категорический противник олимпиад в Сочи и в Пекине. Она надеется на бойкот этих олимпиад со стороны США и стран Западной Европы.

Врачи-психиатры обязательно указывают в истории болезни коды МКБ-10. После введения МКБ-10 приказом Минздрава N172 от 1992 г. так называемый анти-диссидентский диагноз вялотекущей шизофрении полностью вышел из употребления в клинической практике, соответственно были сняты претензии к России различных зарубежных правозащитных организаций. С Новодворской с 1992 г. этот диагноз снят, нет такой болезни.

Критика

В проправительственных СМИ В.И. Новодворская обычно не

упоминается. В некоторых она является одним из любимых объектов насмешек.

В то же время, российские националисты и коммунисты обвиняют В. И. Новодворскую

в русофобии (поскольку, например, она считает, что «нашему погибшему народу

уже ничего повредить не может»), а также в антикоммунистических заявлениях.

Также её обвиняют в фашистских заявлениях .

Кроме того, некоторые граждане отмечают, что её взгляды, как минимум,

антигуманны. Например, она заявляет:

…меня совершенно не ужасает неприятность, приключившаяся с Хиросимой и

Нагасаки. Зато смотрите, какая из Японии получилась конфетка.

Аналогично, Новодворская поддерживала политику апартеида

в ЮАР (жалеет об её отмене), говоря, что «апартеид — нормальная вещь».

Также считает, что права человека — не для всех, что права должны иметь

только «приличные люди»:

Я всегда знала, что приличные люди должны иметь права, а неприличные (вроде

Крючкова, Хомейни или Ким Ир Сена) — не должны. Право — понятие элитарное.

Считает, что было бы лучше, если бы США напали на Россию (в интервью The New Times призналась, что это всего лишь шутка). Есть предположение, что некоторых ветеранов коробят её высказывания о Великой Отечественной войне, которую она называет «четыре года маниакала». Новодворская не верит, что победу можно было завоевать с «нормальными людьми», и тому подобное.

Интересно её отношение к «настоящим душевнобольным» (себя

сумасшедшей Валерия Ильинична никогда не считала), с которыми она общалась,

находясь на принудительном лечении в психиатрической больнице:

В этом отделении «психи» мне сломали две пары очков и облили раз кипящим

чаем. Ей-богу, я была близка к пониманию гитлеровских мероприятий по уничтожению

сумасшедших. Сама я бы этого делать не стала, но… жалко мне не было.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki

Аркетт Патрисия

Дата рождения : 1968, 8 апреля

актриса. Родилась в Чикаго, штат Иллинойс, в семье, где профессия актера

передавалась по наследству, как фамильное серебро.

Дед Патрисии Клифф Аркетт - эстрадный юморист - смешил Америку 50-х в роли Чарли-Ткача в телевизионном "The RCA Victor Show". Отец - Льюис Аркетт - сыграл в 22 телесериалах и в 56 фильмах, из которых наиболее известны "Крик-2", "Спи со мной", "Танго и Кэш". Половина фильмов - ужастики и детективы, где Льюис представлял военных, полицейских и других солидных должностных лиц. Актерскую карьеру избрали братья Патрисии - Алексис, Ричмонд и Дэвид, а также старшая сестра Розанна, которая подростком сбежала в Голливуд и пробилась в кино и на телевидении. Патрисия последовала примеру Розанны - оставила дом в 16 лет и отправилась в Калифорнию пробовать себя в качестве лицедейки.

Патрисия Аркетт

Поначалу Патрисия Аркетт получает роли в фильмах для тинэйджеров и многосерийных

ужастиках, таких, как "Большая умница" (1986), где она выступает

в качестве задорного и уязвимого подростка по имени Нолик, или третья

часть легендарного "Кошмара на улице Вязов" (1987). Аркетт играет

девочку Кристин, которой наряду с другими детьми снится ужасный маньяк

Фредди Крюгер (Роберт Энглунд), с изуродованным лицом, в полосатой фуфайке

и перчатках с длиннющими лезвиями. Сны становятся явью, Крюгер - реальностью.

Кристин сражается с Крюгером, эффектно лупит его ногами по морде, кулаками

ниже пояса и очень громко визжит. Победить детоубийцу ей помогает святая

вода и друзья, над трупом одного из которых Аркетт горько плачет, по-детски

кривя рот.

В 1991 году Аркетт предложили одновременно две главные роли. В телевизионном фильме Дайан Китон "Дикий цветок" она сыграла полуглухую девушку, которой двое изобретательных подростов помогают найти место в обществе, а в режиссерском дебюте актера Шона Пенна "Индейский бегун" Аркетт перевоплотилась в нервную подружку ветерана войны во Вьетнаме, который возвращается домой и хочет начать новую жизнь. Несмотря на явную антипатичность своего персонажа, актрисе все же удалось скрасить мрачную интонацию фильма и вызвать сочувствие зрителей к девушке, которая видит в приятеле-эгоцентрике рыцаря без страха и упрека, в то время как остальные считают его тривиальным неудачником.

Взлетом карьеры Аркетт стала работа в фильме Тони Скотта по сценарию Квентина Тарантино "Настоящая любовь" (1993). Ее героиня Алабама - начинающая девушка по вызову, влюбляющаяся в первого же своего клиента, такую же неприкаянную душу в исполнении Кристиана Слейтера. Пытаясь продать украденную партию героина, они попадают в эпицентр суровых гангстерских разборок. За роль Алабамы Аркетт получила "MTV Movie Award" как лучшая актриса года.

Актерский потенциал Аркетт в полной мере проявился в фильме Дэвида Линча "Шоссе в никуда" (1996), где ее героиня "раздваивается", принимая обличье то беззащитной брюнетки, то роковой блондинки. В отличие от "Настоящей любви" в картине Линча Аркетт выглядит абсолютно спокойной, меланхоличной и даже заторможенной. Эта, а также ее манера игры в нео-нуаре "Прощай, любовник" позволяют сделать предположение, что она экспрессивна лишь тогда, когда этого требует роль.

В 1999 году Аркетт несколько обновила свой имидж актрисы, снимающейся преимущественно в независимых постановках, появившись в мистическом триллере Руперта Уэйнрайта "Стигмата". На этот раз ей выпала роль американской парикмахерши-атеистки, на коже которой внезапно начинают выступать "стигмы" - раны, появляющиеся обыкновенно у религиозных фанатиков и кровоточащие в тех местах, где у Христа торчали девятидюймовые гвозди. Католический священник, которого играет Гэбриел Бирн, пытается выяснить, в чем дело, и в конце концов приходит к выводу, что девушка одержима дьяволом. Благодаря огромному количеству теологических нелепостей и полному отсутствию иронии у его создателей фильм превратился в религиозный китч, где Бирну и Аркетт оставалось лишь выпучивать глаза, дергаться и орать благим матом.

В 1995 году Аркетт вышла замуж за "оскароносного" актера Николаса Кейджа, который в 2000 году подал на развод с ней по причине "непреодолимых разногласий".

ФИЛЬМОГРАФИЯ: 1986 БОЛЬШОЙ УМНИЦА |

Источник: http://www.sem40.ru/famous2/e1005.shtml

Богораз Лариса Иосифовна

Дата рождения : 1929, 8 августа - 2004, 6 апреля, деятель правозащитного

движения

Родилась в Харькове в семье партийных работников, участников Гражданской

войны, членов партии. В 1936 отец Л.И.Богораз был арестован и осужден

по обвинению в "троцкистской деятельности".

В 1950 году, окончив филологический факультет Харьковского университета, Л.И.Богораз вышла замуж за Юлия Даниэля и переехала в Москву; до 1961 года работала преподавателем русского языка в школах Калужской области, а затем Москвы. В 1961-1964 гг. - аспирант сектора математической и структурной лингвистики Института русского языка АН СССР; работала в области фонологии. В 1964-1965 гг. жила в Новосибирске, преподавала общую лингвистику на филфаке Новосибирского университета. В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию (в 1978 г. решением ВАКа была лишена ученой степени; в 1990 г. ВАК пересмотрел свое решение и вернул ей степень кандидата филологических наук).

Л.И.Богораз знала о "подпольной" литературной работе своего мужа и Андрея Синявского; в 1965 г., после их ареста, она, вместе с женой А. Синявского Марией Розановой, активно способствовала перелому общественного мнения в пользу арестованных писателей. Дело Синявского и Даниэля положило начало систематической активности многих правозащитников, в том числе и самой Л.И.Богораз. В 1966-1967 гг. Л.И. Богораз регулярно ездит в мордовские политические лагеря на свидания к мужу, знакомится там с родственниками других политических заключенных, включает их в круг общения московской интеллигенции. Ее квартира становится "перевалочным пунктом" для родственников политзаключенных из других городов, едущих на свидания в Мордовию, и для самих политзаключенных, возвращающихся из лагеря после отбытия наказания. В своих обращениях и открытых письмах Л.И. Богораз впервые ставит перед общественным сознанием проблему современных политзаключенных. После одного из таких обращений офицер КГБ, "курировавший" семью Даниэлей, заявил: "Мы с вами с самого начала находились по разные стороны баррикады. Но вы первая открыли огонь".

Эти годы - период консолидации многих разрозненных ранее оппозиционных групп, кружков и просто дружеских компаний, чья активность начинает перерастать в общественное движение, позднее названное правозащитным. Не в последнюю очередь благодаря "окололагерным" контактам Л.И. Богораз этот процесс быстро вышел за рамки одной социальной группы - московской либеральной интеллигенции. Так или иначе, она оказалась в центре событий. Поворотным моментом в становлении правозащитного движения стало обращение Л.И. Богораз (совместно с П. Литвиновым) "К мировой общественности" (11.01.1968) - протест против грубых нарушений законности в ходе суда над А. Гинзбургом и его товарищами ("процесс четырех"). Впервые правозащитный документ апеллировал непосредственно к общественному мнению; даже формально он не был адресован ни советским партийным и государственным инстанциям, ни советской прессе. После того как его многократно передали по зарубежному радио, тысячи советских граждан узнали, что в СССР существуют люди, открыто выступающие в защиту прав человека. На обращение начали откликаться, многие солидаризировались с его авторами. Некоторые впоследствии стали активными участниками правозащитного движения.

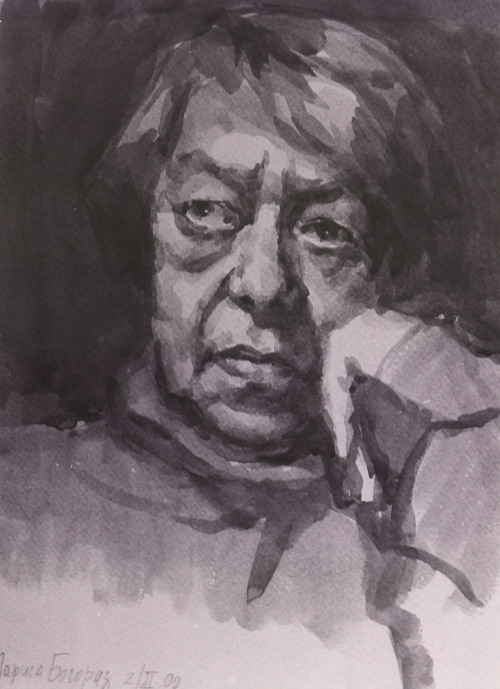

Лариса Богораз. Акварель

Подпись Л.И. Богораз стоит и под многими другими правозащитными

текстами 1967-1968 и последующих лет.

Несмотря на возражения со стороны ряда известных правозащитников (сводившиеся

к тому, что ей как "лидеру движения" не следует подвергать себя

опасности ареста) 25.08.1968 г. Л.И. Богораз приняла участие в "демонстрации

семерых" на Красной площади против ввода войск стран Варшавского

договора в Чехословакию. Арестована, осуждена по ст. 1901 и 1903 УК РСФСР

на 4 года ссылки. Отбывала срок в Восточной Сибири (Иркутская область,

пос. Чуна), работала такелажницей на деревообделочном комбинате.

Вернувшись в Москву в 1972 г., Л.И. Богораз не стала принимать непосредственного участия в работе существовавших тогда диссидентских общественных ассоциаций (лишь в 1979-1980 гг. вошла в состав комитета защиты Т. Великановой), однако продолжала время от времени выступать с важными общественными инициативами, одна или в соавторстве. Так, ее подпись стоит под так называемым "Московским обращением", авторы которого, протестуя против высылки А. Солженицына из СССР, потребовали опубликовать в Советском Союзе "Архипелаг ГУЛАГ" и другие материалы, свидетельствующие о преступлениях сталинской эпохи. В своем индивидуальном открытом письме председателю КГБ СССР Ю.В. Андропову она пошла еще дальше: отметив, что не надеется на то, что КГБ откроет свои архивы по доброй воле, Л.И. Богораз объявила, что намерена заняться сбором исторических сведений о сталинских репрессиях самостоятельно. Эта мысль стала одним из импульсов к созданию независимого самиздатского исторического сборника "Память" (1976-1984), в работе которого Л.И. Богораз принимала негласное, но довольно активное участие.

Изредка Л.И. Богораз публиковала свои статьи в зарубежной печати. Так, в 1976 г. она, под псевдонимом М. Тарусевич, опубликовала в журнале "Континент" (в соавторстве со своим вторым мужем А. Марченко) статью "Третье дано", посвященную проблемам международной разрядки; в начале 1980-х вызвал общественную дискуссию ее призыв к британскому правительству отнестись более гуманно к заключенным террористам Ирландской республиканской армии. Л.И. Богораз неоднократно обращалась к правительству СССР с призывом объявить всеобщую политическую амнистию. Кампания за амнистию политических заключенных, начатая ею в октябре 1986 г. вместе с С. Каллистратовой, М. Гефтером и А. Подрабинеком, была ее последней и наиболее успешной "диссидентской" акцией: призыв Л.И. Богораз и других к амнистии был на этот раз поддержан рядом видных деятелей советской культуры. В январе 1987 г. М. Горбачев начал освобождать политзаключенных. Однако муж Л.И. Богораз А. Марченко не успел воспользоваться этой амнистией - он скончался в Чистопольской тюрьме в декабре 1986 г.

Общественная деятельность Л.И. Богораз продолжилась в годы перестройки и постперестройки. Она принимала участие в подготовке и работе Международного общественного семинара (декабрь 1987 г.); осенью 1989 г. вошла в состав воссозданной Московской Хельсинкской группы и некоторое время была ее сопредседателем; в 1993-1997 гг. входила в правление российско-американской Проектной группы по правам человека. В 1991-1996 гг. Л.И. Богораз вела просветительский семинар по правам человека для общественных организаций России и СНГ. Л.И. Богораз - автор ряда статей и заметок по истории и теории правозащитного движения.

Источник: http://www.sem40.ru/famous2/e2055.shtml

Дата публикации 07.04.2004

Цецилия Мансурова (Воллерштейн)

8 марта 1897 года в Москве, в семье инженера, родилась Цецилия Мансурова, великолепная актриса театра им. Вахтангова, первая исполнительница роли Турандот в легендарном спектакле. Настоящая ее фамилия - Воллерштейн. В 1919 году она окончила юридический факультет Киевского университета, однако потом поступила в театральную студию в Москве, руководимую Евгением Вахтанговым и основанную им ещё в 1913 году. Помещение, где проходили занятия, находилось в Мансуровском переулке и поэтому стало называться Мансуровской студией. Таковы истоки псевдонима, который взяла себе молодая актриса. Мансуровская студия в 1920 году была преобразована в 3-ю студию МХТ и впоследствии стала Театром им. Вахтангова. Сюда и поступила на работу Цецилия Львовна Мансурова, здесь работала до конца жизни.

В роли Турандот

Через год после её прихода в театр 39-летний (рано ушедший из жизни) Евгений Вахтангов поставил легендарный спектакль "Турандот" по пьесе Карло Гоцци - спектакль, ставший на много десятилетий символом театра, его визитной карточкой. Уже пять поколений артистов переиграло в этом великолепном спектакле... Первой же Турандот была красавица Цецилия Мансурова, первым Калафом - красавец Юрий Завадский. Приняла она участие и в спектакле на 50-летии театра - роль Калафа играл молодой Василий Лановой. От природы актриса была наделена певучим, магическим, интонационно неповторимым, завораживающим голосом. Артистический талант, прекрасные внешние данные обеспечили ей на много лет положение ведущей актрисы театра. Ею были переиграны ведущие роли во всех постановках театра.

Вот их неполный перечень: Зойка - "Зойкина квартира" Булгакова (1926), Шурка - "Егор Булычов и другие" Горького (1932), Жанна Барбье - "Интервенция" Славина (1933), Беатриче - "Много шума из ничего" Шекспира (1936), Роксана - "Сирано де Бержерак" Ростана (1942), Аркадина - "Чайка" Чехова (1954), Филумена - "Филумена Мартурано" Эдуардо де Филиппо (1956), Розалинда - "Как вам это понравится" Шекспира, Эстрелья - "Звезда Севильи" Лопе де Вега, баронесса Штраль - "Маскарад" Лермонтова. В кино ею была сыграна запомнившаяся роль Ашхен Оганян в культовом фильме "Дорогой мой человек" (1958). Цецилия Мансурова много выступала в концертах, работала на радио, преподавала актерское мастерство в Театральном училище им. Щукина, где в 1946 году получила звание профессора. Она была любимым и строгим педагогом для многих артистов, которых обучала не только актёрскому мастерству, но и воспитывала в них благоговейное отношение к театру.

Жила долгие годы неподалеку от театра, на улице Щукина. На двери её кабинета в училище имени Щукина была такая медная табличка: "Мансурова-Шереметева". Не все знали, что Цецилия Львовна была женой графа Шереметева, который в начале НЭПа поступил в театр Вахтангова скрипачом, а через некоторое время без памяти влюбился в актрису Мансурову. Та не очень обращала внимание на ухаживания молодого человека, хоть и красивого, но всего лишь рядового скрипача из оркестра. К тому же она была замужем. И все-таки Николаю Петровичу удалось добиться взаимности. В 1924 году вся семья Шереметевых получила разрешение на выезд в Париж. Шереметеву тоже выдали заграничный паспорт, но в самый последний момент он разорвал его. Шереметевы уехали за границу без Николая. Мансурова разошлась со своим мужем и вышла замуж за молодого графа. Вот такая романтическая история. Умерла Цецилия Львовна в 1976 году.

Автор: Евгения Соколова-Фердман

Ауслендер Роза

Поэт Роза Ауслендер прожила последние годы и была похоронена

в Дюссельдорфе, в городе, где родился Генрих Гейне. Десятки изданий ее

книг, на шестидесяти языках мира, самый издаваемый немецко-говорящий поэт

современности. Известность пришла к ней в этом городе на Рейне, который

она приняла и даже по-своему полюбила. В солидной литературной энциклопедии

о Нелли Закс, лауреате Нобелевской премии 1977 года, о Розе Ауслендер

и еще одном прекрасном поэте - Поле Целане, - тоже пережившем гетто, закончившем

жизнь после войны в Париже, - говорится: "Они внесли в немецкий язык

20 века несравнимый ни с чем вклад". Трагедия и исторический парадокс

состоит в том, что они, родившиеся за пределами Германии, пережившие ужас

нацизма, чудом спасшиеся, оказались элитой немецкой культуры. Творцами

европейского гуманизма. Европейцами par exellence (по определению). Как

оказалось, что именно они? Аутсайдеры по национальности и географии? Родина

Поля Целана и Розы Ауслендер - город на Буковине, в Карпатах, на реке

Прут.

Черновицы: закат Европы

Одна из лучших книг Розы Ауслендер называется: "Всегда назад, на Прут". Ее всегда тянуло туда: "Город, в воздухе которого жили сказки и легенды". Отроги Карпат, чудесный горный климат, каштаны, старинный университет, театр почти как в Вене, крутые склоны в парке Шиллера. Веселые кафе, интеллигентные газеты, друзья, чудесные дома и компании. Окраина Западной Европы. Маленькая Вена, резюме Запада. В прошлом - австрийско-венгерские Черновицы, потом румынские Черноуты, потом советско-украинские Черновцы. Пятиязычный - немецкий, венгерский, румынский, украинский, а потом и русскоговорящий город. Каждая дворничиха - полиглот.

Чудесный образ этого города в довоенные годы представляет известный немецкий историк К. Шлегель: "Город имеет, так сказать, литературную экзистенцию в интерпретациях и биографиях Пауля Целана и Розы Ауслендер, поэтов, которые там родились и выросли... Это была "маленькая Австро-Венгрия", в 1930 году там проживало 120.000 тысяч жителей... (К. Шлегель. Прогулки в Ялте и другие. 2000, С. 74). "В этом городе был огромный интерес к размышлению, а не к размышлениям над интересами. Здесь были: шопенгауэриане, ницшеанцы, спинозисты, кантианцы, марксисты, фрейдеане, они восторгались Гельдерлином, Рильке, Штефаном Георге, Траклем, Эльзой Ласкер-Шуллер, Томасом Манном, Гессе, Готтфридом Бенном, Бертольдом Брехтом. Их захватывали классические и современные сочинения на иностранных языках, особенно, французской, русской, английской и американской литературы. ...Исчезнувший город, исчезнувший мир". (Там же, 9, С. 89-90).

С давних пор, то ли потому, что селились небедные люди, то ли потому, что в этом городе, стоящем на перекрестке всех дорог с Запада на Восток Европы, люди быстро богатели, но жили в Черновцах элегантно и не без шика. Было много врачей, юристов, поэтов, знаменитых музыкантов. В страшные военные годы, зная об ужасах концлагерей, многие евреи в Черновцах спаслись. Кто в трудовых лагерях, кто откупался. Румынские нацисты не тронули величественную старую Синагогу - Темль, ее пыталась после войны взорвать новая власть. Стекла вылетели во всей округе, старые стены стояли много лет без крыши. Потом, кажется, превратили в кинотеатр.

Последняя муза довоенного, интеллигентного и веселого города - изумительная певица и актриса Сиди Таль - ушла из жизни. В декорациях старого западного города рождалась другая жизнь. Черновиц не стало, это были Черновцы. Но все это было уже тогда, когда к Розе Ауслендер пришла ее послевоенная слава, когда она, покочевав по миру, поселилась в Дюссельдорфе. А родилась она в Черновцах, в мае 1901 года, в еврейской, немецко-говорящей семье. Именно здесь были изданы ее первые книги. Она была счастлива. Здесь, во время войны, прожила с матерью несколько ужасных лет в подвале, спасаясь от депортации. Отсюда уехала в 1947 году, понимая, что старая жизнь сгорела.

| Моя Отчизна умерла, она погребена в огне Я живу на моей Родине, в слове |

Бессмертные аутсайдеры

Однако после войны она почти десять лет не писала на немецком. Как не смогла вернуться к родному для нее языку Нелли Закс, бежавшая с семьей в последнюю минуту в Стокгольм. Как не смог жить в Германии Поль Целан. Первые послевоенные годы Ауслендер писала на английском. Только через десять лет после войны, прорвалось в родном для нее слове:

| Нет, я не забыла годы пожаров. Я не забыла. Радуга висела как сапог они вооружались, чтобы превратить нас В огненные розы В огненные складки В огненные окорока... И все же летний знойный запах плывет с реки И мертвые розы пахнут ночью. |

В Дюссельдорфе, где она осталась жить, к ней пришла слава и признание.

Издательства выпускают ее книги наперебой. В газетах пестрит ее имя. Публика

- самые интеллигентные, совестливые и требовательные читатели. А она живет

в Альтенхайме - Доме престарелых еврейской Общины. Окнами на Норд Парк:

"Мой зеленый друг, Норд Парк". Дом носит имя поэта Нелли Закс.

Она одинока, неразговорчива. Величественна, какой была Анна Ахматова,

пережившая расстрел молодого мужа, тюрьму и лагерь сына, ставшая для читателей

послевоенной России символом великой ушедшей культуры. Когда читаешь,

что на многие вопросы газетчиков Роза Ауслендер отвечала безразлично:

"Этого я не знаю. Это я не помню", - словно слышишь уже нездешнюю,

королевскую интонацию Ахматовой.

Ее мало что интересовало, кроме работы. До последних лет она была настоящим трудоголиком. Переписывала тексты стихов сотни раз. Одно стихотворение порождало десятки печатных вариантов. Ее немецкое слово, ее лирический белый стих, по словам, немецких специалистов и просто читателей - абсолютно совершенны. Ее поэзия лишена певучих рифм. Этот стиль, как писала она, сгорел в войну. Цветные образы, афоризмы, сны.

| В начале было слово И слово дал нам Бог. И мы живем в слове И слово - это наши сны А сны это наша жизнь. |

К сожалению, ее переводов на русский язык практически нет. Однажды, к юбилею дюссельдорфского Музыкального общества, московскому композитору Эдисону Денисову было заказано сочинение на тексты Розы Ауследер. Он использовал 11 стихотворений, но на родине музыканта это сочинение не звучит. Марина Цветаева, испившая безмерную чашу страданий, сказала про всех поэтов, раненных трагической историей нашего века:

| "И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой Уже бессмертным на смертное сходит ложе". |

Розе Ауслендер надо было родиться еврейкой, пережить шок Освенцима, чтобы выстрадать и отдать немцам эти слова: "Mutterland Wort", "Schreiben Leben. Uberleben". Поэзия, Культура - жизнь, больше того, - выживание. Ей, иностранке, аутсайдеру, выпала эта бессмертная миссия. Жительнице Черновиц - знаменитому поэту Европы.

Автор: Елена Бурлина, доктор философских наук, профессор эстетики.

Дюссельдорф

Источник: http://www.sem40.ru/famous2/e1473.shtml

Ольга Ландер

Недавно, разбирая архив моей мамы, я наткнулся на давнее письмо ее

фронтовой подруги Ольги Ландер: "Дорогая Роза, -

писала она из Ленинграда, где гостила у своей дочки,- вчера я отметила

свой день рождения - мне сорок четыре года! Кошмар! Я - старуха!"

Это был чистейший самооговор - она потом прожила практически еще столько

же, но ни у кого никогда язык не повернулся бы назвать ее старухой - пожилая

энергичная дама, это пожалуйста.

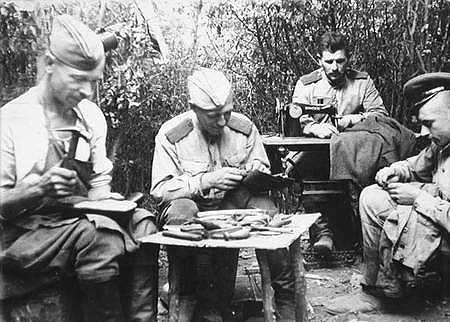

Ольга Ландер, фронтовой фоторепортёр

На фронте они были неразлучны - служили в газете 3-го Украинского фронта

"Советский воин", Ольга - фотокорреспондентом, мама литсотрудником,

при бесконечных передислокациях их и селили всегда вместе. Газета эта

была уникальной - печаталась она на нескольких языках, отражая национальный

состав частей 3-го Украинского. Ольга Ландер обеспечивала ежедневно своими

снимками газетные полосы, идя в боевых порядках, она не только снимала

эпизоды сражений, нехитрый солдатский быт второго эшелона, но и портреты

отличившихся бойцов, публиковавшиеся в каждом номере газеты. И, может

быть, это и был ее главный вклад в историю великой битвы - многие из тех,

кого она запечатлела на своих снимках, не дошли до Победы, сложив головы

на полях Европы, но газеты с их лицами сохранились для истории, и не только

в музеях и архивах, но и во многих семьях, куда они успели дойти с фронта,

став последним приветом для родных и близких.

|

|

Так и прошли две подруги свой боевой путь от Украины через Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Словакию до самой Вены, где и встретили Победу. Все у них было пополам, и потом они всю жизнь дружили, до вечной разлуки, и тут им срок был определен одинаковый - каждой по восемьдесят семь лет. Но до этого рубежа еще была большая жизнь с ее радостями и бедами - прокатился и по ним мутный вал "борьбы с космополитизмом", в разгар которой подошла моя демобилизация, и Ольга Александровна помогла мне, несмотря на все препоны, устроиться на работу, и несколько месяцев я был у нее вроде подмастерья, пока нам не пришлось и оттуда уходить, хотя место это было весьма несолидное - фотоцех некоего комбината, который мы называли "шарашмонтажартель".

|

|

Заработка там почти не было, но стаж в трудовой книжке фиксировался. К счастью, весна 1953 года принесла если и не освобождение, то на первых порах ослабление пресса "пятого пункта". А потом жизнь постепенно вошла в нормальное русло. Ольга Александровна вернулась в центральную прессу (перед войной она работала фотокорреспондентом "Комсомольской правды"), публиковалась в различных изданиях, пока не закрепилась в газете "Советская Россия", Роза Рискина стала литконсультантом в журнале "Советский воин" - тезке их фронтовой газеты, а меня судьба определила в журнал "Огонёк", а потом и в "Советское фото", где в канун сорокалетия Победы была напечатана фотография Ольги Ландер - сидят несколько солдат возле обозных подвод и ремонтируют сапоги-кирзачи, сопровождаемая микро-интервью, которое я у нее взял, и были в нем такие слова: "Нашей главной задачей было показать читателю - и фронтовому, и тому, кто трудился в тылу, как наша Красная Армия живет, борется и побеждает.

|

|

Конечно, у каждого из нас есть любимая собственная фронтовая фотография, так же как есть, наверное, и снимки, которые самим нам, во всяком случае, тогда, в пору, когда они были сделаны, не казались чем-то особенным. Но время придало им значительность, о которой, делая эти кадры, мы и не думали. Но я хотела бы напомнить о другом - о той повседневной работе, которую каждому из нас приходилось выполнять, снимая, казалось бы, проходные кадры - представителей разных родов войск, различную технику, снимать не только труд, но и быт солдата на войне. Разве могла бы армия проделать свой долгий путь, если бы не было, скажем, вот таких полевых ремонтных мастерских, где солдаты-мастеровые чинили тысячи видавших виды сапог".

|

|

За десять лет до этого интервью - в день 30-летия Победы - произошла знаменательная встреча фронтовых друзей, плечом к плечу трудившихся в одной газете - они собрались в музее Вооруженных сил, где Ольга Александровна сняла их у Знамени Победы, а потом их общение продолжилось у нас дома. Кроме наших двух подруг здесь были писатели Николай Атаров, Дмитрий Гребенщиков, Владимир С. Лакшин, поэт Мустай Карим- Как водится, приняли "фронтовые сто грамм", потом еще помаленьку, а дальше пошли - нет, не воспоминания о боях и походах - а удивительно глубокие рассуждения о судьбах страны, о растраченных попусту результатах великой Победы, о "перекосах и искривлениях" небезызвестной генеральной линии.

|

|

Такого глубокого анализа нашей жизни мне ни до, ни после слышать не довелось. Вообще-то это был 1975 год, и всё это "попахивало крамолой", но люди, собравшиеся за праздничным столом, были спаяны в горниле войны, и "утечки" быть не могло. А перед 50-летием Победы я снова взял интервью у Ольги Ландер, и опять для "Советского фото", на этот раз она рассказала о других моментах своей фронтовой жизни:

- Очень сложно классифицировать по степени важности или остроты то, что происходит с тобой на войне, потому что каждый момент является для тебя главным именно тогда, когда событие у тебя перед глазами. Недаром же говорят, что для каждого солдата эпицентр войны в его окопе... Но сейчас, по прошествии времени, я бы выделила из сотен эпизодов, свидетелем и участником которых была, два наиболее для меня значительных. Первый случай произошел на Украине. Где-то у самой передовой я, пристроившись за каким-то блиндажом, снимала солдат, отличившихся во вчерашнем бою, - такие портреты мы давали в нашей газете "Советский воин" 3-го Украинского фронта практически в каждом номере. Вдруг налетели фашистские самолеты, чего я, занятая своей работой, даже и не заметила, но команду "Всем в укрытие", к счастью, услыхала.

Пулей влетела в блиндаж, это было так стремительно, что даже не почувствовала, что с меня слетела пилотка. Плюхнулась в угол, только успев заметить, что в противоположном углу сидит за телефоном связист и еще какие-то солдаты, и тут раздался страшный грохот - прямо в блиндаж угодила бомба. В себя пришла, только почувствовав, что меня откапывают. Когда меня вытащили, то я узнала, что никого больше в живых из этого блиндажа не осталось... Немного отдышавшись, стала искать свою пилотку и, как это ни удивительно, нашла, правда, она оказалась разорванной осколком бомбы. Чинить ее я не стала, сохранила на память о том дне...

Другое событие было в Венгрии. Произошло оно в самый канун 1945 года, точнее - 31 декабря. Я спешила в свою редакцию с задания - в тот день снимала на другом берегу Дуная, но знала, что намечена торжественная встреча Нового года, и потому хотела еще успеть проявить пленки и напечатать снимки в очередной номер. Вдруг вижу, навстречу мне все бегут. Кричат: "Поворачивай назад, немцы наступают!" Это мне показалось просто какой-то дикостью - мы к этому времени уже привыкли только сами наступать. Ну, я им и отвечаю "Как бы не так, уж до редакции как-нибудь доберусь". И добралась, только там уже почти никого не было. Эх, пропал такой стол! Да и компания-то подобралась отличная - приехали корреспенденты "Правды" Куприн и Акульшин, фоторепортер ТАСС Женя Халдей, другие коллеги... Пришлось отступить, правда, ненадолго, потом наш фронт снова рванулся вперед. Под Будапештом это было, и после тяжелых боев наши, сломив сопротивление противника, вошли в Австрию и встретили День Победы в самой Вене...

За годы войны мной сделаны тысячи кадров, но из них я люблю больше всего не боевые эпизоды, а очень спокойный снимок - широкая панорама, где много-много солдат слушают концерт бригады украинских артистов, приехавших на наш фронт. Сосредоточены просветленные лица бойцов, еще не остывших от недавнего боя. Может, потому этот снимок так мне дорог, что в нем было что-то от уже почти забытой мирной жизни, о возвращении к которой мы тогда все так мечтали.

И вот настала эта мирная жизнь, переход к иной тематике, и Ольга Ландер с особым удовольствием снимала искусство - и профессиональное и самодеятельное, много внимания уделяла женскому труду и быту, и сама переключилась с неженских фронтовых обязанностей на обычные женские заботы - обустраивала дом, растила свою дочку Ирину, ставшую теперь высококвалифицированным киноведом, в общем, - жила в контексте своего времени.

А ту, несостоявшуюся встречу Нового года часто вспоминали как веселое приключение - прошедшее обычно видится несколько забавным и менее опасным. И однажды за срыв давнего мероприятия взяли реванш - как-то в канун Нового года у нас дома собралась почти та же компания - Ольга Ландер, Евгений Халдей, Роза Рискина, вот только правдистов не хватало, зато был гость с "противоположной стороны" - фотокорреспондент журнала общества Германо-Советской дружбы "Freie Welt", наш общий друг, замечательный парень Альфред Пасковьяк, еще мальчишкой, в конце войны, перед самой капитуляцией Германии мобилизованный в фольксштурм, но, к счастью, не успевший попасть в берлинскую мясорубку- Словом - посидели на славу!

Вот какие сюжеты подбрасывает порой жизнь и судьба. А о судьбе Ольги Александровны Ландер можно было бы написать целый роман, и жаль, что мы здесь вынуждены ограничиться только небольшой пунктирной линией...

Автор: Юрий Кривоносов, специально для

Sem40.Ru

Дата публикации: 29.02.2008

ПЕГОВА Ирина Сергеевна

родилась 18.06.1978, г. Выкса Нижегородской обл.

Лауреат кинопремии «Золотой орел» за лучшую женскую роль 2003 («Прогулка»,

реж. А. Учитель)

Лауреат премии кинофестиваля "Окно в Европу" (Выборг, 2003).

Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» (Соня в спектакле

«Дядя Ваня», реж. М. Карбаускис)

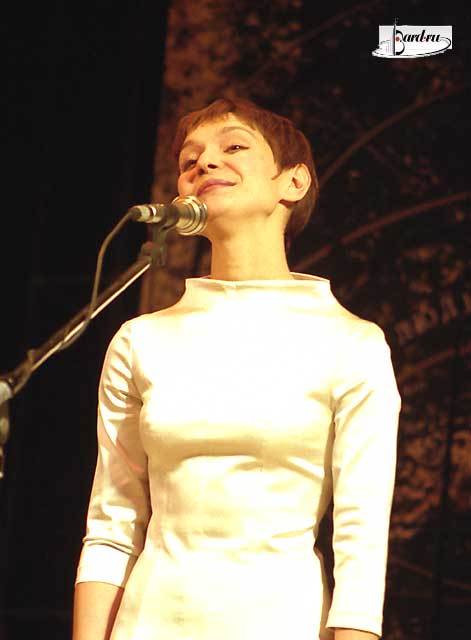

Ирина Пегова

Есть девушки в русских селеньях

Ирина Пегова родилась в городе Выкса Нижегородской области

18 июня 1978. Мама Ирины работала на металлургическом комбинате, сменила

несколько профессий - от учетчицы до бухгалтера. Папа – спортсмен - лыжник,

легкоатлет, бегал марафон (42 км), был чемпионом Нижегородской области.

Сейчас преподает физкультуру, работает тренером. По папиной линии в семье

Ирины много спортсменов, и из нее тоже растили сначала великую спортсменку.

Девочка занималась легкой атлетикой, лыжами, коньками, плаванием, фехтованием,

конным спортом.

Вот что рассказывает Ирина о своем детстве: «Родители до последнего момента ждали, что родится мальчик. Родилась девочка с мальчишеским характером. У меня в детстве и подруг-то не было, вместе с мальчишками я лазила по деревьям, падала, колени разбивала в кровь. Бесенок такой. Вместе с моими многочисленными родственниками мы ходили в походы - это надолго запоминалось». Но главные воспоминания детства связаны с деревней с «жизнерадостным» названием Тупик, где у бабушки Ирина проводила все выходные и летние каникулы: «Знали бы вы, как я обожала этот Тупик!

Для меня это были просто блаженные дни: чистый воздух,

поля, леса, мы ходили за ягодами, пасли овец... Но самым любимым моим

занятием был сенокос. Сама я, конечно, не косила, но собирала копны всегда,

таскала их, растресала сено... Когда косили, естественно, пели народные

песни... А когда не шли на сенокос – копали картошку. У нас был просто

огромный участок – и я все лето полола картошку, окучивала ее, собирала

колорадских жуков... Очень любила свежий воздух, солнце, какую-то деревенскую

свободу. Сейчас иногда я мечтаю о том, что я не уехала в Москву, а по

окончании школы перебралась к бабушке навсегда...».

По настоянию родителей, которые стремились дать дочери

всестороннее образование, Ирина окончила музыкальную школу по классу скрипки.

Как Ира признавалась позже, она долго не понимала, какой это великий инструмент

– скрипка. Понимание пришло лишь в последнем классе. Однажды в Выксе проходил

конкурс "Хочу стать звездой", и Ирина решила принять в нем участие.

Сказано – сделано. Дебют на музыкальной сцене оказался настолько удачным,

что Ирина стала всерьез задумываться о карьере эстрадной певицы и поступила

в музыкальную студию, где «все было всерьез» - вначале девочки-солистки

переделывали популярные песни, а затем уже сочиняли сами, гастролировали

и даже записывались на профессиональной студии в Нижнем Новгороде.

После окончания школы в 1995 году перед Ириной Пеговой не стоял вопрос кем быть, - она твердо решила, что станет великой певицей, как Эдит Пиаф. Но для этого нужно было продолжать занятия вокалом и речью профессионально, т.е. поступить в ближайшее театральное училище. Ситуация осложнялась тем, что родители будущей Эдит Пиаф были настроены решительно против артистической карьеры дочери: «Мама считала, что это мир пошлости, вранья и разврата, что у актеров и актрис незавидная жизнь. Ей не хотелось, чтобы я попадала в такой мир. Она говорила: “Только через мой труп”.

И для того чтобы учиться в театральном училище, мне пришлось

для мамы поступить в Политехнический институт в Нижнем Новгороде. Затем

я уже поступила в театральное, и мама успокоилась». Причем сначала Ирина

по совету друзей поступать решила на кукольное отделение. В училище другие

абитуриенты убедили девушку, что драматическое отделение намного лучше,

так что, в конце концов, Ирина поступила и на кукольное, и на драматическое

отделение. И хотя в театре к тому времени ей бывать не доводилось, она

все-таки выбрала драматическое отделение и, как показало время, не ошиблась.

На втором году ее обучения в Нижний Новгород с гастролями

приехала "Мастерская П. Фоменко" и каким-то чудом попала на

курс Пеговой, где актеры показали свои работы, а студенты, в свою очередь,

свои: «Петр Фоменко произвел, конечно, сильное впечатление. Я, как на

него взглянула, решила сразу: монстр, сильная личность. Фоменко грозно

посмотрел тогда на меня и сказал, мол, молодец. Ребята из труппы Фоменко

сказали, что нужно мне ехать в Москву. Из нашего училища в тот год поехал

почти весь курс, и все скрывались друг от друга: мало ли что в Нижнем

будут говорить. Все потом, конечно, на поступлении встретились и очень

смеялись». Из всех студентов Нижегородского театрального, приехавших в

тот год в Москву попытать счастья на подмостках ГИТИСа, на режиссерский

курс Фоменко в 1997 была зачислена одна единственная актриса – Ира Пегова,

которая чтобы насобирать денег на поездку в Москву, вынуждена была мыть

полы в родном театральном.

Театр

В 2001 г. Ирина Пегова была принята в труппу Московского

театра "Мастерская Петра Фоменко" и активно вошла в жизнь театра.

Она сыграла в постановках П. Фоменко Анфису Тихоновну в "Волках и

овцах" Островского, Егоровну в "Одной абсолютно счастливой деревне"

Вахтина, Соню и Лизу в спектакле "Война и мир. Начало романа"

Л. Толстого, Пелагею Притыкину в спектакле Е. Каменьковича "Варвары"

по пьесе Горького.

Одна из самых ярких ролей Пеговой - судомойка Ирма в спектакле "Безумная из Шайо" Ж.Жироду. Ее порывистая героиня в страстном монологе признается, что ненавидит уродство и обожает красоту. Ирма мечтает найти свою единственную любовь. При этом она избирает весьма спорный способ: героиня отдается всем мужчинам, пытаясь угадать в каждом свою судьбу. Пегова часто играет возрастные роли. Наиболее блестяще ей удалось это сделать в спектакле Н. Дручека "Белые ночи" по Достоевскому в роли Бабушки, не желающей быть старой и живущей воспоминаниями молодости. Фоменко подсказал актрисе замечательный жест, передающий слепоту героини: она цепляется за воздух.

В прошлом сезоне Пегова сыграла в "Табакерке"

Соню в спектакле М. Карбаускиса "Дядя Ваня". Ее героиня проста

и искренна, она хочет жить, работать, любить. Несмотря на то, что любовь

Сони разбита, надежда на будущее не покидает ее. За эту роль Ирина номинирована

на премию "Золотая маска". В настоящее время Ирина Пегова занята

в спектаклях "Волки и овцы", "Одна абсолютно счастливая

деревня", "Война и Мир. Начало романа", "Безумная

из Шайо", "Белые ночи", "Дядя Ваня" (спектакль

Театра п.р. Олега Табакова).

Кино

Работа Ирины в кино началась в 2003 г с фильма А. Учителя

«Прогулка». Дебют был более чем удачным – за роль обворожительной в своем

легкомыслии коломбины Ольги Ирина Пегова получила «Золотого орла» и приз

кинофестиваля «Окно в Европу», хотя вначале режиссер видел Олю совсем

другой – современной девушкой, стройной, стильной и роковой. Как и всегда

в жизни Пеговой, в дело снова вмешался случай: «Все получилось случайно.

Сначала утвердили Пашу Баршака (Алеша), потом, через пару недель, - Женю

Цыганова (Петя) и последней утвердили меня, что было очень неожиданно,

потому что я уже должна была сниматься в другом фильме Учителя(прим. -

«Космос как предчувствие», 2005), Учителю просто вдруг пришла в голову

идея попробовать меня на эту роль – и через неделю уже начались съемки».

Ирина впервые оказалась на съемочной площадке, хотя «Прогулка»

была скорее экспериментом, чем настоящим, «постановочным» фильмом, с четко

расставленными декорациями и выставленным светом: «Мне нужно было просто

выучить текст – и вперед, в кадр. Двадцать минут времени, пять листов

текста и маршрут, например, от канала Грибоедова до Исаакиевского собора.

Нужно было сыграть без репетиций – как получится, так и получится. Тем

более, все мои партнеры – это мои однокурсники, мы знаем друг друга уже

сто пятьдесят лет, но в то же время была опасность, что мы не сможем сыграть

незнакомых между собой людей».

В театре Ирина занята в основном в классическом репертуаре,

где воплощает однозначно положительные образы, априори вызывающие у зрителей

симпатии. Симпатия зрителя к Ольге – героине «Прогулки» - заслуга целиком

и полностью Ирины: «Мы вообще с ней очень похожи... Мне она нравится –

из-за этого, мне кажется, я ее сделала чуть более мягкой, человечной,

что ли... По-моему, она не вызывает осуждения, когда делает не очень хорошие

вещи. Хотя изначально по сюжету она должна была быть стервой. Я попробовала

сделать ее более человечной, чтобы было... больше сочувствия, наверное,

к ней...»

Работа Ирины в «Прогулке» не осталась незамеченной –

в 2004 Ирина Пегова была награждена премией «Золотой орел», что, по ее

собственному признанию, оказалось полнейшей неожиданностью: «Я шла на

эту торжественную церемонию, заведомо зная, что ничего не получу. И поэтому,

когда объявили мою фамилию, испытала шок. И та моя растерянная речь, которую

все слышали со сцены, - лучшее доказательство неожиданности этой награды

для меня. Теперь понимаю, что у этого события тяжелые для меня последствия

- люди стали смотреть на меня... предвзято, что ли. Я как будто должна

кому-то что-то доказать. А я не хочу, и ничего ждать от меня не нужно.

Я хочу спокойно делать свое дело. После премий и наград может появиться

чувство, что некуда больше стремиться. А для актера главное - не останавливаться

и иметь какие-то цели. И еще важно забыть все прошлые удачи и аплодисменты».

Заданная высокая планка мастерства не позволяет Ирине принимать многочисленные предложения работы в сериалах, за 2 года она сделала исключение всего для двух телефильмов – «Спас под березами» (реж. Л. Эйдлин, 2004) и «Подруга особого назначения» (реж. Анатолий Матешко, 2005). Сотрудничество Ирины Пеговой и А. Учителя успешно продолжается – в 2005 году на экраны вышел фильм «Космос как предчувствие» по сценарию А. Миндадзе, где Ирина сыграла трогательную официантку Лару. Спортивная подготовка пригодилась тут Ирине наравне с актерским мастерством: в “Космосе” есть эпизод, когда Ирина бежит по стадиону кросс и приходит к финишу первой.

«По сценарию я должна была проиграть, - рассказала актриса.

- Но я ничего не могла с собой поделать, видимо спортивное честолюбие,

которое передалось мне с отцовскими генами, дало о себе знать. Учитель

ругался, снимал несколько дублей, но я упорно приходила первой. В конце

концов, он плюнул и изменил сценарий». Между прочим, момент, когда героиня

Пеговой, побеждая в физкультурном состязании, рвет грудью финишную ленту,

критики называют первой стоящей эротической сценой, снятой в России за

последние 15 лет. Сейчас Ирина не снимается в кино. В последнее время

она очень много времени проводит дома. Недавно Ирина вышла замуж за актера

Дмитрия Орлова, и вполне возможно, что в их семье ожидается прибавление.

Любовь

Актер Дмитрий Орлов («Небо. Самолет. Девушка», «Сестры»,

«Брат-2», «Надежда уходит последней») впервые увидел свою коллегу Ирину

Пегову в спектакле Мастерской Петра Фоменко «Война и мир» и «был абсолютно

очарован ее улыбкой и ямочками на щеках». Потом заметил Ирину на Московском

кинофестивале и вновь был покорен, однако не спешил познакомиться ближе,

потому что был уверен, что не сможет жить с актрисой, а уж тем более жениться

на ней. «Актрисы – особый тип женщин, которые все время стремятся работать

на публику, - утверждает Дмитрий, - Поэтому предпочитал восхищаться Ириной

издалека. Но мы все-таки познакомились. Это случилось в Варшаве на кинофестивале.

Я представлял картину «Небо. Самолет. Девушка», а Ира — «Прогулку», за

которую она в прошлом году получила «Золотого Орла».

Их роман начинался романтично и судьбоносно – с прогулки. По Варшаве. В обществе переводчика Стаса, который тактично отошел на задний план и не мешал случаю делать свое дело – выводить Иру Пегову на новый виток жизни. «Для меня с самого начала было ясно, что я встретила свою вторую половинку», - утверждает Ирина, а Дмитрий поначалу сопротивлялся своим чувствам и отвечал Ирине напускной холодностью, руководствуясь принципом «чем меньше женщину мы любим…». Вскоре после знакомства актриса уехала вместе с театром на месяц гастролировать по Европе, и общение почти прекратилось.

Дмитрий демонстрировал равнодушие, которого на самом

деле не существовало, и поэтому Ирине приходилось делать первый шаг и

звонить самой: «Во время гастролей во Франции мы часто переезжали из одного

города в другой. Однажды у меня потерялся багаж. Я страшно расстроилась

и решила кому-то позвонить, поплакаться в жилетку. Маму нельзя было беспокоить,

потому что она начала бы сильно переживать. И я позвонила Диме. А он так

сухо разговаривал, что стало обидно до слез. Ночь, незнакомый французский

город, пустая площадь и я в телефонной будке, готовая расплакаться».

После возвращения Ирины с гастролей встречи с Дмитрием участились и однажды

ночью произошел разговор, когда влюбленные наконец сказали друг другу:

«Я тебя люблю». А потом стали жить под одной крышей. Рассказывает Дмитрий

Орлов: «Думаю, если бы Ира не была актрисой, мы бы сблизились с ней быстрее.

Потребовалось время, чтобы я справился со своим предубеждением.

В Ире я обнаружил совершенно нехарактерную для актрисы натуру. При всем

своем актерском таланте она стремится к простой, нормальной жизни, хочет

быть обыкновенной женщиной. Эта двойственность очаровывает меня до сих

пор». По просьбе родных, Дмитрий и Ирина наконец зарегистрировали свои

отношения летом 2005, хотя, по их мнению, штамп в паспорте ничего им не

прибавит, а пышная свадьба – и вовсе излишество, предвещающее скорый конец

любви. Молодожены не носят колец и мечтают о детях, а в ближайшее время

планируют обвенчаться в церкви.

Мнения

А. Учитель: «Ире невозможно ничего объяснить

философски. Но у нее есть удивительная интуиция, удивительная! И она какие-то

вещи делает на подсознательном уровне. Вот, скажем, сцена объяснения на

кухне: я очень боялся этой сцены, потому что Ира могла выйти в плохом

настроении - кто-то мог позвонить из Москвы, чем-то ее расстроить. На

нее все эти впечатления действуют, и к счастью, к сожалению, но многое

от этого зависит. А эту сцену только на одном профессионализме было сыграть

невозможно. Но она ее сделала, причем второй дубль уже вошел в картину.

Это природный талант. Ну и, конечно, "фоменковское" воспитание.

Она какая-то удивительная актриса! С ней может произойти такое открытие,

которое ты даже не закладывал в своей голове!».

Ю. Клименко: «Меня поражает степень

убедительности того, что она делает, того, как она играет, она - актриса

высочайшего класса».

Е. Лядова: «Мне никогда не было скучно

с Ирой Пеговой. Это потрясающе светлый человек. Постоянно смеющийся. Она

очень заразительна, обаятельна в своем оптимизме.

Прямая речь

О городе и провинции

Когда ты живешь в деревне или глубоком провинциальном городе в России,

то ты живешь и понимаешь, что здесь жизни нет. Есть жизнь только там,

где-то, в Москве, Нью-Йорке, Париже. Здесь – болото, и ты живешь с мечтой

– отсюда вырваться. А когда живешь в Москве или Петербурге, то не ценишь

этого. Кажется, что люди теряют ощущение того, что живут в месте, где

жизнь кипит.

О спорте

В моей жизни большое значение имеет спорт, я занимаюсь им много, активно,

сильно, каждый день по два-три часа. Тот спортивный клуб, в котором я

занимаюсь – прекрасное место для отдыха. Там собираются люди самых разных

профессий и не для того, чтобы показать свою крутизну, поскольку клуб

достаточно дорогой, а просто, чтобы с пользой провести время, отдохнуть

и пообщаться. У меня там куча друзей, отличная атмосфера. Мне нравится

плавать в бассейне, ходить по беговой дорожке, в это время можно смотреть

фильм или даже читать книжку. Но больше всего люблю групповые занятия

стэп-аэробикой. Вот там-то под музыку и начинается активный расколбас.

О любви

Могу запросто влюбиться в талант. Прийти в театр, увидеть актера и в него

влюбиться. Я такая... Причем не важно - женщина это или мужчина. Но это

же не будет любовь в том, главном смысле. Я верю, что можно влюбиться

с первого взгляда. Но надежнее отношения, когда со временем вникаешь в

человека, видишь в нем то, во что потом влюбляешься, те черты. Страсть

и влюбленность быстро проходят, отношения должны перерасти во что-то более

глубокое, реальное и правдивое. Сейчас, в данных обстоятельствах, когда

мое сердце занято - я абсолютный однолюб...

О мужчинах

В мужчине должна быть гармония. Во всем - в словах, одежде, поступках.

Для меня главное - чтобы человек не лицемерил. Чтобы его поступки не противоречили

тому, что он говорит. Мужчину нужно проверять в разных ситуациях, он раскрывается

в разных ситуациях. Одно дело, когда ты идешь с ним купаться, а когда

идешь на кладбище, да еще и в 12 часов ночи, да еще когда полнолуние…

Мужчина еще должен быть остроумен - это одно из важных мужских качеств.

Красота вообще относительна - я не заказываю у судьбы блондина с голубыми

глазами. Это неинтересно. Мужественность - да. Мужчина должен быть, конечно,

прежде всего, мужественным. Он должен хотеть и, наверное, уметь зарабатывать.

Об оптимизме

Я никогда не опускаю руки. Иногда я на себя злюсь, что у меня нет терпения,

я очень не люблю ждать. Я всегда верю в то, что наступит что-то хорошее.

О прогулках

Обожаю гулять и ногами узнавать город. Еще - кататься на коньках и велосипеде.

В театр, кстати, я часто приезжаю на велосипеде. Катаюсь даже за границей

- там ведь обычно нет времени, если еду с гастролями или с фильмом. Поэтому,

чтобы больше посмотреть, надо брать велосипед напрокат. А в Нью-Йорке,

куда мы возили “Прогулку”, увидела в багажнике у нашего оператора Юрия

Клименко велосипеды и попросила покататься. Всю неделю рассекала по Манхэттену,

по набережной Гудзона. Путешествовать надо только в одиночку. Я увидела

все нью-йоркское закулисье - включая помойки и стаи опасных афроамериканцев.

Что меня потрясло - там все как в фильмах ужасов и фантастики. Каждый

день город был разным. Мне так понравилось. Нью-Йорк теперь один из моих

любимых городов, куда хочется вернуться.

Об актерской профессии

Мне нравится играть в театре и сниматься в кино, но совершенно точно знаю,

что не стану долго ждать предложений, если они вдруг закончатся. Больше

всего в этой профессии мне не нравится ждать. Надо будет, легко оставлю

это ремесло и займусь чем-нибудь другим.

Мечта

Научиться рисовать. В совершенстве овладеть музыкальным инструментом –

скрипкой. Мечтаю жить в красивом месте, рисовать, играть на скрипке. И

чтобы было много детей. Хотя, наверное, долго в этой своей мечте я не

смогла бы существовать. Мне обязательно нужно заниматься профессией, театром.

Без этого теряется смысл жизни.

Источник: http://www.rusactors.ru/p/pegova/index.shtml

Лариса Рейснер

Она родилась 13 мая 1895 года в польском городе Люблин, где работал её

отец Михаил Андреевич Рейснер, профессор права. Отец, немецкий еврей,

женился на потомственной российской аристократке Екатерине Александровне

Хитрово, состоявшей в отдаленном родстве с потомками Кутузова. С 1905

года Рейснеры жили в Петербурге на Петербургской стороне. Революционно

настроенный глава семейства читал лекции для рабочих. Отец и брат Ларисы

увлекались идеями социал-демократии, что повлияло на развитие девочки.

Красивая и способная, она окончила с золотой медалью женскую гимназию

и стала посещать лекции по истории политических учений в университете

в качестве вольнослушательницы.

Принимала участие в университетском "Кружке поэтов", членами

которого были Лев Никулин, Осип Мандельштам и Всеволод Рождественский.

Лариса писала декадентские стихи под псевдонимом "Лео Ринус".

В 1913 году в альманахе "Шиповник" была опубликована ее драма

"Атлантида". Мечтала стать поэтессой, бывала в модных салонах.

Там в 1916 году познакомилась с поэтом Николаем Гумилёвым и стала его

возлюбленной. Их отношения были недолгими, но оказали влияние на ее жизнь.

Авторы воспоминаний о Ларисе Рейснер единодушно отмечали ее красоту. Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева, друг юности Ларисы, вспоминал: "Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий - статистика, точно мною установленная, - врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе". Внешне она была сама женственность, а по характеру решительна, резка, словам предпочитала поступки, в спорах любила побеждать, проявляла ненасытный, порой авантюрный интерес к жизни.

В годы Первой мировой войны вместе с родителями основала журнал "Рудин", который призывал "клеймить бичом сатиры и памфлета всё безобразие русской жизни, где бы оно не находилось". Издание просуществовало недолго, но стало школой общественной и журналистской деятельности для самой Ларисы. И Февральскую революцию, и большевистский переворот семья Рейснер приняла восторженно. Лариса вступила в ряды партии большевиков. Она просто нашла себя в революции, где надо было убеждать, командовать, рисковать жизнью.

Оказалось, что она рождена совсем не для поэзии. Рождена, чтобы стать отважным комиссаром Балтфлота и Волжской флотилии, чтобы отдавать приказы революционным матросам, красуясь в элегантной морской шинели или кожанке, с револьвером в руке. Такой и увидел её на Волге матрос Всеволод Вишневский и запечатлел в написанной в 1932 году пьесе "Оптимистическая трагедия". А писатель Лев Никулин встречался с Ларисой летом 1918 года в Москве в гостинице "Красный флот". В вестибюле он увидел пулемет "максим", на лестницах - вооруженных матросов, в комнате Ларисы - полевой телефон, телеграфный аппарат "прямого провода", на столе - черствый пайковый хлеб и браунинг. Соседом по комнате был знаменитый матрос Железняков. Тот самый, который сказал: "Караул устал!" и разогнал Учредительное собрание. По словам Льва Никулина, Лариса чеканила ему в разговоре:

- Мы расстреливаем и будем расстреливать контрреволюционеров! Будем! Британские подводные лодки атакуют наши эсминцы, на Волге начались военные действия...