-

Грейс Патриция Келли родилась 12 ноября 1929 года в Филадельфии. Ее отец Джек Келли к этому времени был настоящим героем города. Им восхищалось множество людей. Начав с каменщика, Джек стал владельцем собственной фирмы "Келли. Кирпичные работы", которая превратила его в миллионера. Основным увлечением его жизни была гребля. И в 1920 году Джек Келли стал победителем Олимпиады, что еще больше сделало его знаменитым. Своих четверых детей Джек всегда пытался приобщить к спорту, сам становясь для них тренером.

-

Мать Грейс, Маргарет Майер, была под стать своему супругу. Она была очень привлекательна собой: ослепительная блондинка с высокими скулами и решительным подбородком. Маргарет была немкой, но, выйдя замуж за Джека Келли, перешла в католичество. Своих дочек она всегда пыталась представить окружающим в естественном, неприукрашенном виде. Сама стригла им волосы и старалась привить девочкам равнодушие к модным нарядам.

Маленькая Грейс испытывала особую привязанность прежде всего к отцу. Его характер и образ оказали сильное влияние на формирование Грейс. Но силу воли, деловую хватку, настойчивость в достижении цели вложила в души своих детей именно мать. -

Грейс росла чувствительным по натуре ребенком. Она была задумчивой и больше стремилась к уединению. Девочка часами могла играть со своими куклами, придумывая для них разные пьесы и истории. Конечно, нельзя сказать, что она не любила спорт, она была очень ловкой и, повзрослев, пробилась в члены школьной команды по хоккею на траве. Но тихие занятия с куклами ей все же нравились больше, чем физические нагрузки. И здесь большое влияние на девочку оказывал ее дядя Джордж Келли, актер и драматург. Несомненно, именно его влияние и подтолкнуло Грейс Келли попробовать себя на актерском поприще. -

В 1934 году Грейс пошла в школу. Это учебное заведение именовалось Академией Учения Пресвятой Богородицы. Матери и сестры ордена особый упор делали на воспитание хороших манер. Грейс запомнилась в школе как воспитанница, умевшая деликатно задавать вопросы, предельно вежливая и доброжелательная. Но к ученым премудростям особой склонности у нее не было. И главным, что вынесла Грейс из стен школы, был не багаж знаний, а непоколебимая вера в правоту католической религии. -

Здесь же, в Академии, Грейс начала проявлять загадочную двойственность своей натуры: правильная и чопорная мисс Недотрога, внутри которой сидел бесенок. В школе никогда не пытались насаждать дисциплину силой, и Грейс давала волю шалостям. С одной стороны, она старалась быть примерной ученицей и совершать благие дела, но эти благие намерения не мешали ей украдкой подымить сигареткой, понасмешничать или сделать еще что-нибудь этакое.

Из школы Грейс забрали, когда она закончила восьмой класс, потому что отцу казалось недостаточным физическое воспитание в школе. Но Грейс, даже покинув стены учебного заведения, не теряла связи с сестрами. И потом, уже будучи взрослой, она обращалась за советом именно к наставницам своего детства. -

В 14 лет Грейс отдали в частное учебное заведение для девочек, основанное Сюзи Стивенс. Там она и закончила курс средней школы. И именно в эти четыре последних года она начала встречаться с мальчиками. Поначалу успех был более чем скромный: внешне Грейс еще ровно ничего из себя не представляла. Четырнадцатилетняя Грейс была застенчивой, неуклюжей, кроме того, она страдала близорукостью и была вынуждена носить очки. Именно в эти годы у Грейс стала проявляться истинная страсть к актерскому искусству. В драматических спектаклях она принимала участие еще с раннего возраста. Став взрослее, она поняла, что на сцене может перевоплотиться в кого угодно, что было недоступно ей в реальной жизни. Тогда Грейс твердо решила, что станет актрисой. -

Ее дебют состоялся в 1941 году в спектакле "Не корми зверей". Тогда ей было 12. А к 14 годам Грейс успела превратиться в небольшую звезду труппы "Лицедеи старой школы".

К 16 годам с Грейс произошло чудесное превращение: из дурнушки она превратилась в редкую красавицу. Юношеские успехи дали ей больше уверенности в себе и озарили ее светом счастливого предназначения.

От ухажеров у Грейс не стало отбоя. Но, когда дело касалось ничего не значащих свиданий, все шло нормально. Когда лее события начинали принимать более серьезный оборот, Джек Келли вмешивался не раздумывая. Ему, конечно, льстило, что у его дочурки так много поклонников, но выходить замуж нужно обдуманно. В эти годы Грейс славилась своей доступностью, не переходя при этом рамок приличия. Кроме того, она никогда не была объектом насмешек или презрения. И уж никак ее нельзя было обвинить в неразборчивости. -

-

В 1947 году Грейс Келли закончила школу и не имела ни малейшего понятия, чем будет заниматься дальше, тем более что для дальнейшей учебы у нее было мало данных, да и с поступлением она опоздала: набор в колледж уже был закончен. Тогда Грейс подумала о поступлении в Американскую академию драматического искусства. И здесь ей помогло имя ее знаменитого дядюшки Джорджа Келли. Ее согласились прослушать, и Грейс не подвела. В октябре 1947 года Грейс Патриция Келли была зачислена в Американскую Академию драматического искусства. -

В Нью-Йорке от той робкой девчушки не осталось и следа. Грейс превратилась в восторженную, общительную и забавную девушку. Она прекрасно вписывалась в любую веселую компанию и завела себе дружка - однокурсника Херби Миллера, одного из самых привлекательных юношей-студентов. В новом кругу друзей она заново превратилась в дерзкую негодницу, способную на любую шалость. -

Успехи Грейс в Академии не оставляли сомнений. А вскоре она, не приложив ровно никаких усилий, обнаружила, что стала манекенщицей: в течение всего одного года фотографии Грейс появились на обложке журнала "Редбук" и "Космополитен". Она смело позировала для рекламы сигарет, клопомора, нижнего белья... И ее работа манекенщицей оказалась очень прибыльной. Однако не в характере Грейс было сорить деньгами. Экономить и вести счет каждому центу научила ее мать. Первое, что делала Грейс со своими деньгами - это отправляла отцу, чтобы он заплатил за ее обучение и проживание. Грейс хотелось все делать самой, в отличие от ее брата и сестер. -

Грейс добивалась успеха с поражающей всех легкостью. Это вызывало даже некоторую зависть у окружающих ее друзей и знакомых. Немаловажным успехом было и то, что в 1948 году Грейс Келли перешла на второй и последний курс Американской академии драматического искусства, потому что отбор был жесткий и строгий. Осталась лишь половина студентов, самых талантливых и трудоспособных, которых уже считали настоящими актерами.

Грейс попала в группу к Дону Ричардсону. Ричардсон был целеустремленным молодым человеком, большим профессионалом. Как-то неожиданно у Грейс и Дона Ричардсона завязался роман. Им было хорошо вместе, но отношения свои они тщательно скрывали от окружающих, потому что Дон был учителем Грейс. -

Отношения их были проникнуты романтикой, которой 19-летняя Грейс была полна до краев. А весной 1949 года Грейс решила представить Дона своим родителям. И это было не лучшим решением. Джек Келли встретил Ричардсона с недоверием, а мать, не стесняясь, порылась в вещах Дона и обнаружила, что тот еще не развелся. Естественно, что она попросила Ричардсона оставить их дом, а Грейс пригрозила, что не пустит ее больше в Нью-Йорк. Девушка была в отчаянии. Тогда Грейс впервые серьезно столкнулась со своими родителями. Но подчиниться ей все же пришлось.

В 1949 году Грейс получила приглашение в труппу престижного театра округа Бакс в Нью-Хоун, в Пенсильвании. Теперь ее родителям стало практически невозможным держать на привязи свою 20-летнюю дочь, ведь ее имя уже стало звучать, и с финансовой точки зрения Грейс была независима от них. -

Грейс уехала, дав родителям слово, что не будет встречаться с Ричардсоном. Но в первый же вечер своего возвращения в Нью-Йорк она нарушила обещание. Грейс и Дон снова были вместе, но страх, что отец обо всем узнает, витал над влюбленными постоянно. В конце концов, так и случилось. Однажды Джек Келли нагрянул в квартиру Ричардсона и наговорил ему много всяких слов. Их встречи стали все реже, а после Дон узнал, что он уже не единственный объект привязанности Грейс. -

А мужчины были самые разные. В 1949 году у Грейс был роман с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлави. Он сделал ей предложение! Но Грейс не любила шаха и вежливо сказала ему об этом. Конечно, она мечтала о продвижении по социальной лестнице, но прославиться как актриса ей хотелось больше. Тем более, что она уже начала делать себе имя. Драматический талант Грейс Келли не был выдающимся, но в жизнь уже начинало входить телевидение. Именно там Грейс прошла хорошую актерскую школу. С 1950 по 1953 она появилась более чем в шестидесяти телепостановках и могла уже по праву считать себя звездой телесериалов. А в 1951 году Грейс снова повезло: ее пригласили в Голливуд на пробы в фильме "Ровно в полдень". -

Картина к апрелю 1952 года выиграла все "Оскары", и Голливуд обратил уже более пристальное внимание на застенчивую блондинку. Ее стали приглашать сниматься, с ней заключали контракты. Грейс стала постепенно завоевывать Голливуд. За фильмом следовал фильм, за романом - роман. Но родители упорно не хотели выдавать свою дочь замуж. Ни один ее мужчина не устраивал Джека Келли. Иногда Грейс пыталась сопротивляться, но все же благоразумие брало верх.

В 1955 году Грейс была уже звездой. Зимой она была выдвинута на присуждение премии "Оскар" за исполнение главной роли в фильме "Деревенская девчонка". Именно эта работа принесла Грейс "Оскара", хотя и не была самой лучшей ее ролью. После получения "Оскара" Грейс пошла нарасхват. Ее тотчас пригласили возглавить американскую делегацию на Каннском фестивале. -

В связи с фестивальными торжествами Грейс предстояло выполнить одну обязанность: нанести визит монакскому князю Ренье в его дворце. Эту встречу организовал для нее журнал "Пари Матч". Редактор журнала, запланировав встречу, желал внести некоторое разнообразие в стандартную обложку, посвященную кинофестивалю. Грейс не горела желанием встречаться с князем, но чувствовала, что следует соблюдать приличие.

Эта встреча состоялась. Мисс Келли обменялась рукопожатием с монакским принцем Ренье III, фотографы запечатлели этот момент. Когда у Грейс спросили, понравился ли ей князь, она ответила: "Очарователен, по-моему, просто очарователен". -

Торопливое рукопожатие Грейс и князя в мае 1955 привело к переписке, которую они временно держали в секрете. Ренье поразило в Грейс то, что эта симпатичная актриса вела себя спокойно и без всякого кривляния, свойственного другим звездам. А у Грейс вскоре возникло чувство, будто она близко знакома с князем, так глубоки и естественны были его письма. Лето 1955 года стало для Грейс временем принятия ответственных решений. Она понимала, что полученный "Оскар" стал высшей точкой ее карьеры, ее романы как-то незаметно затихли. Грейс стала понимать, что ей чего-то не хватает. Тем более, что многие ее подруги уже вышли замуж, и у них уже были дети. Все это заставило ее призадуматься. К чему приведет переписка с князем Ренье, она не знала. А князь, тем не менее, собирался заглянуть к ним домой, в Филадельфию. -

Ренье подыскивал себе супругу. Ему уже было за тридцать и династическая необходимость требовала произвести на свет наследника. Князь чувствовал, что его непреодолимо влечет к Грейс, которая произвела впечатление серьезной, надежной и честной женщины. 25 декабря 1955 года Ренье посетил семейство Келли. Грейс старалась держаться непринужденно, но на самом деле она была готова одновременно плакать и прыгать от восторга. Ренье уже успел занять особое место в ее мыслях и мечтах. Но суждено ли воплотиться этому в жизнь?

У Грейс и Ренье завязался роман, которому Джек Келли вряд ли уже мог помешать. Их взаимные чувства были так откровенны, а глаза просто светились счастьем. В конце концов, князь сделал Грейс предложение и она ответила "да". -

Конечно, выйдя замуж за князя Ренье, ей придется расстаться с карьерой кинозвезды. Этого хотел и Ренье. А Грейс к ее двадцати шести годам больше всего на свете хотела стать женой и матерью. Здесь желание. Ренье совпадало с ее желанием. На кинокарьере она ставит крест. 4 апреля 1956 года Грейс Келли на судне "Конституция" отправилась из Америки в Монако. Бракосочетание Грейс и Ренье должно было состояться в собственных владениях князя. Грейс была счастлива, она безумно влюблена в князя и, главное, она знала, что он тоже любит ее. -

Свадебная церемония состоялась 18 апреля 1956 года. Грейс выбрала свою дорогу и не собиралась сходить с нее. Она достигла предела своих мечтаний, обрела то, к чему стремилась всю жизнь. Большую часть медового месяца Ренье и Грейс провели в плавании вокруг Корсики. Они старались выбирать уединенные пляжи, чтобы укрыться от посторонних глаз. Грейс плохо переносила качку, ее время от времени тошнило. Но не только море и качка были виной этому. Когда они вернулись в Монако, врачи сказали, что Грейс беременна. Не только Ренье, но и вся страна были в восторге от этой новости. И ровно через девять месяцев и четыре дня после свадьбы на свет появилась Каролина Луиза Маргарита. -

Ренье, конечно, надеялся, что будет мальчик. Грейс не обманула его ожиданий: через два года она родила мальчика и обеспечила свою семью и страну законным наследником. Сына и наследника назвали Альбер Александр Луи Пьер. Ренье и Грейс были просто счастливы. В начале шестидесятых на Грейс неожиданно свалилась беда: заболел ее отец. Грейс любила своего отца, и его болезнь стала для нее большим ударом. Помочь ему уже было нельзя. У Джека Келли оказался рак желудка. Джек скончался в июне 1960 года. Грейс всегда считала отца своим наставником. Теперь его не стало. Дальше Грейс предстояло жить самостоятельно. -

Появление Грейс в Монако существенно повлияло на финансовое положение княжества. Приток туристов после свадьбы дал значительный доход. В Монако устремились разного рода дельцы, жулики и богачи, что увеличило оборот монакского бизнеса. Сама Грейс занималась благотворительностью. С ее появлением во дворце стало традицией проводить рождественские елки для всех детей Монако. Грейс навещала дома престарелых и сирот, открыла в Монако больницу, детский сад в помощь работающим матерям. А Красный Крест Монако под управлением Грейс стал одним из самых известных в мире по оказанию помощи жертвам военных конфликтов и стихийных бедствий от Перу до Пакистана. И ни разу она не усомнилась в том, что время, отданное на благотворительность, было потрачено не зря. -

К воспитанию своих детей Грейс и Ренье относились очень серьезно. Это было их "совместным предприятием", и они всегда сообща решали любые возникшие проблемы. Супруги считали себя строгими родителями, но дети, конечно, росли избалованными, особенно третий ребенок, принцесса Стефания Мария Элизавета, любимица всей семьи, родившаяся в 1965 году. Ее лелеяли и баловали без меры. А в 1967 году беременность Грейс закончилась трагически. Операция, которой она подверглась, среди врачей называлась запоздалый аборт. Ребенок, мальчик, был мертв в ее чреве уже более месяца. Врачи сказали, что она больше никогда не будет иметь детей. Для Грейс это было очередным ударом.

Семейная жизнь Грейс Келли шла не так гладко, как могло показаться со стороны. У Ренье оказался характер не из лучших. Он был вспыльчив, раздражителен. -

Его настроение часто менялось. Конечно, в их жизни было много счастливых моментов, но Грейс все чаще чувствовала себя одинокой. По мере того, как дети становились старше, Грейс проводила все больше времени, собирая полевые цветы, засушивала их, а затем, наклеив на картон, помещала в рамку. Кто-то предложил ей устроить выставку своих работ. Успех был потрясающим. Ренье к этому отнесся весьма странно. Его вообще стала раздирать ревность к славе жены. После десяти лет совместной жизни князь вдруг увидел, что популярность его супруги, умение располагать к себе людей - это те качества, которые не дались ему. Ренье стал у всех на виду принижать Грейс, насмехаясь над ее начинаниями. Их отношения заметно ухудшились именно тогда, когда ей так необходимы были любовь и понимание. Стало ясно, что жизнь со "сказочным принцем" ничуть не лучше, чем жизнь с простым смертным.

-

Еще одной проблемой Грейс было то, что после сорока лет она стала полнеть и внешность ее стала меняться в худшую сторону. Грейс отчаянно пыталась сохранить былую красоту, вступив с природой в поединок, который, к сожалению, выиграть не смогла. В апреле 1981 года Грейс и Ренье отпраздновали серебряную свадьбу. Конечно, к этому времени они взаимно отстранились, но превратились в хороших друзей. -

13 сентября 1982 года выдался хорошим днем. Грейс со своей дочерью Стефанией собирались ехать в Монако. Шофер уже стоял возле "ровера", готовый к поездке. Но Грейс решила, что они поедут одни. Она хотела по дороге серьезно поговорить с дочерью, которой вдруг вздумалось учиться вождению гоночных машин. Грейс знала, что водитель она не очень хороший, да и по этой дороге она не любила водить машину. Но тогда она думала не об этом, а о разговоре с дочерью. Водитель грузовика Ив Фили, ехавший за "ровером", увидел, что автомобиль вдруг, вместо того, чтобы затормозить, начал разгоняться на одном из поворотов серпантина, и поэтому не вписался в поворот и полетел через край пропасти. -

"Ровер" взлетел в воздух над отвесной пропастью глубиной около 45 метров. Машина несколько раз перевернулась и упала колесами вверх. Грейс отвезли в Монакс-кую больницу. Стефания, вся в синяках и истерично рыдающая, отправилась за матерью. Во вторник, 14 сентября, у дверей палаты Грейс, доктор Шатлен встретился с Ренье, Каролиной и Альбером. Доктор показал им снимки и результаты сканирования и пояснил, что состояние Грейс ухудшается. Врач заявил, что состояние ее безнадежно. Ренье и дети посовещались и приняли вердикт светил медицины. Они попрощались с Грейс, а затем оставили ее на попечение врача. Аппарат искусственного обеспечения был отключен. -

Грейс Патриция Келли, Ее Святейшее Высочество, княгиня Грейс Монакская скончалась 14 сентября 1982 года. Ей было 52 года. Похороны состоялись в субботу. Список прибывших свидетельствовал о том, что своему престижу невзрачное княжество обязано именно Грейс. Князь рыдал, не стесняясь слез. Люди рыдали прямо на улицах. Большинство из них ни разу не встречались с Грейс, но скорбь их была искренна. На протяжении 52 лет своей жизни Грейс стала для своего поколения чем-то вроде талисмана. Она превратилась в некое подобие иконы, превратилась в миф. Она никогда не предавала свою мечту и славу заслужила сполна.

-

Автор: Л.В.Петкевич

Источник: http://www.peoples.ru/state/king/monaco/kelly/

Дата публикации на сайте: 19.07.2006 -

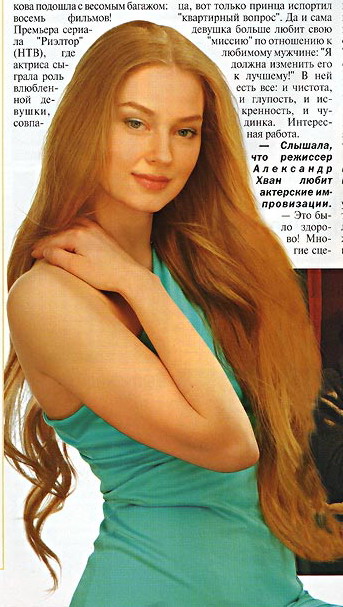

Кира Малыгина: "И снова принца жду"

Кира Малыгина из подмосковного Сергиева Посада -- находка и откровение 2002 года. Она стала лауреатом на фестивале авторской песни (АП) в родном городе, завоевала первое место на московском городском фестивале АП (в номинации "Автор музыки и текста песен" ). И это всего в 18 лет! (Кстати, 2 мая Кире исполнилось 19.) Сейчас у неё, студентки 2-го курса Московского государственного областного университета, сессия. Между двумя экзаменами она и встретилась с корреспондентом "ВВ" Татьяной Трофимовой. Интервью получилось почти такое же откровенное, как и Кирины песни.

Кира МАЛЫГИНА:

-- Сначала были стихи. Примерно в третьем классе я, начитавшись Клайва Стейпла Льюиса "Хроники Нарни", написала по его мотивам четверостишие, подбирая мелодию на фортепиано. Это и была моя первая песенка. Вообще я занималась музыкой по классу фортепиано и первые песни у меня получались очень инструментальными, петь их было сложно. Позже прочитала роман "Унесённые ветром". Там герои ночью у костра поют песню про Кэтлин. Песня передана в книге прозой. Я перефразировала её в стихотворный текст и положила на музыку. Мелодика стала более приемлемой...Потом у нас в школе открылся литературный кружок. Занятия, а скорее просто вечера, вела наша местная поэтесса Надежда Коган. Она делала это удивительно ненавязчиво. Мы собирались в небольшом уютном зальчике, пили чай, просто разговаривали. Помню, как мне было стыдно, когда речь зашла об Антуане де Сент-Экзюпери. В то время я его ещё не читала и наивно спросила, кто это такой. Коган, всегда такая мягкая, повернулась и отвесила мне в сердцах: "Тундра нецарапанная!" Ужас! Я немедленно нашла в библиотеке книжку.

Основы игры на гитаре мне дали Светлана и Владимир Цывкины. К тому же мой отец играет на гитаре и пишет песни. Но он больше музыкант, чем поэт. Очень свободно обращается с музыкой, по-свойски: "Так, этот кусок мне не нравится, сейчас мы его выкинем, здесь нужен совсем новый мелодический ход". Я так вольно с музыкой обходиться не могу. Я её чувствую, вижу, купаюсь в ней, но вот так взять и перекроить всё музыкально не умею.

Когда я поступила в институт и переехала в Москву, друзья совершенно случайно притащили меня в рок-кабаре Алексея Дидурова. То, что он мне говорил о ритме, рифме, слоге, выражении жизненной правды в песне, меня очень изменило. С этого момента для меня начинается иной период творчества. Период трудной, иногда изнурительной работы над текстом, первой радости понимания и изменения себя через песню. Я поняла, что нужно делать, научилась куда точнее выражать то, что я хотела сказать. -

-

Как правило, мои песни абсолютно биографичны. Они написаны о реальных людях, ситуациях и обо мне, какой я себя в тот момент чувствовала. А литературный образ -- только возможность выразить то, что ощущаю. Часто это просто изобразительный приём. Скажем, был у меня очень тяжёлый период в жизни, было очень больно. Я возвращалась в Москву полуночной электричкой. Вымотанная не столько ночной дорогой, сколько этой болью, входила в дом с одной только мыслью: как можно скорее лечь спать. Сажусь пить чай, думаю о чем-то потустороннем... Контуры предметов начинают теряться при свете ночника... И тут за 20 минут пишется "Пугало". "Романтика" -- скажете вы. Да нет, случайность материализовавшейся мысли, за которой уже не разглядеть боли ночных переездов, тяжести раздумий...

Просто есть только что народившаяся песня, вместе с появлением которой возвращается и радость бытия. Это как воскресение или перерождение, если хотите.

Иногда возникшее музыкальное решение переворачивает всю песню, поскольку появляется иная смысловая концепция. Положим, было очень лирическое начало, стихи диктовали мелодию в стиле романса. И вдруг накладывается блюзовый и чуть ли не роковый вариант музыки. И он переворачивает всю песню, уже написанные строчки меняются по окраске, эмоциям. Появляется сарказм.Из двадцати песен, которые я успела написать, считаю удавшимися не более пяти. Любимая песня? Но такая лишь на время -- самая-самая. Вчера какая-то из них была моей верхней планкой, через которую я не могла перепрыгнуть. Потом эта планка оказывается преодолённой, и песня перестаёт быть не только любимой, но даже увлекательной. Иногда хочется её переделать, сделать ярче, дотянуть. Но тронешь -- и всё разваливается.

Хотела бы я, чтобы мои песни исполняли со сцены? Не знаю даже... С одной стороны, боюсь отдавать их в чужие руки. У меня был настоящий шок, когда я впервые услышала, как мою песню исполняет кто-то другой. Я испытала и изумление, и гордость, и раздражение -- какой-то просто сумасшедший сгусток эмоций. В моих песнях есть моменты очень откровенные и очень сокровенные. А чужое исполнение -- это как проникновение постороннего в мою личную жизнь. А с другой стороны, если исполнитель талантлив, это уже другая песня, новая форма жизни.Наверное, я счастливый человек: избалована обществом глубоких, интересных людей. У меня прекрасные, чуткие родители, которые много мною занимались. Мне повезло с учителями. У меня есть любимые авторы -- Татьяна Дрыгина, Елена Казанцева, Ольга Качанова, Григорий Данской, но я не ограничиваю свои пристрастия авторской песней. Я слушаю многое -- от Эллы Фицджеральд до "ДДТ". Люблю блюз, джазовую музыку. Думаю, это накладывает отпечаток на музыкальные решения моих песен.

Профессионально заниматься песенным творчеством я не хочу, но это для меня и не хобби. Это гораздо больше -- сама жизнь, способ выражения себя, потребность и необходимость. Я учусь на факультете филологии, могу в будущем заняться журналистикой или редактурой, преподавательской деятельностью. Я не загадываю, потому что могут быть и другие варианты.

Какой-то мечты у меня нет. Я по характеру созерцатель. Мне нравится наблюдать и анализировать. Знаете, как у Ричарда Баха: "Не имейте иллюзий -- не будет разочарований". Может быть, именно поэтому в финале "Пугала" после счастливого вроде бы появления принца появляется неоднозначное: "...И станем мы спина к спине, чтобы пугать ворон".

ЧУЧЕЛО

Припев:

Я чучело, я пугало

Непонятное,

Судьбою я поругана

И запятнана.Пугать ворон -- вот мой удел,

Пугаться отражения

И всё стоять, стоять без дел

Без всякого движения.

И всё стоять без личных дел,

Без лишнего движения.Стою и рукавом машу,

Беззубый скаля рот,

А вдруг меня копьём проткнёт

Случайный Дон Кихот.

Вдруг, спутав с мельницей, проткнёт

Безумный Дон Кихот.Стрелой Эрота то копьё

Мне сердце разобьёт,

И пусть смеётся бобыльё,

Пусть с зависти помрёт.

Позеленеет бобыльё,

От зависти помрёт.Припев:

Когда дожди не сходят с плеч --

Давно пора в сарай.

Помыть бы чайник, в сено лечь --

Вот это был бы рай!

Помыть бы чайник, в сено лечь --

Вот это был бы рай...Но все забыли обо мне,

Стою одна в саду,

И греюсь мыслью о весне,

И снова принца жду.

Я греюсь мыслью о весне,

И в гости принца жду...

Пусть он приедет на коне,

"Люблю Вас!" -- скажет он,

И встанем мы спина к спине,

Чтобы пугать ворон.

И встанем мы спина к спине,

Чтобы пугать ворон.

- Источник: «Вольный ветер»

Дата публикации: июль 2002 года

Боннэр Елена Георгиевна

Дата рождения : 1923, 15 февраля

Публицист, общественный деятель. Родилась в городе Мары Туркменской ССР.

В 1937 году окончила в Москве седьмой класс средней школы. В этом же году

остается без родителей. Отец, Алиханов Геворк Саркисович, работник Коминтерна,

был арестован 26 мая 1937 года, 13 февраля 1938 года на закрытом судебном

заседании выездной сессии военной коллегии Верховного суда СССР приговорен

к высшей мере наказания, расстрелян в тот же день 13 февраля 1938 года,

реабилитирован в 1954 году. Мать, Боннэр Руфь Григорьевна, арестована

10 декабря 1937 года. 22 марта 1938 года, особым совещанием при народном

Коминтерне внутренних дел СССР приговорена к 8-ми годам лагерей, как член

семьи изменника родины, освобождена в 1946 году, реабилитирована в 1954

году. После ареста родителей уехала в Ленинград. В 1940 году окончила

среднюю школу и поступила на вечернее отделение факультета русского языка

и литературы Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена.

Начала работать, еще учась в старших классах школы.

Елена Боннэр и Андрей Сахаров

В 1941 году добровольцем пошла в армию, окончив курсы медсестер. В октябре

1941 года - первое тяжелое ранение и контузия. После излечения направлена

медицинской сестрой в военно-санитарный поезд №122, где служила по май

1945 года. В 1943 году стала старшей медсестрой, получила звание младший

лейтенант медицинской службы. В 1945 году v лейтенант медицинской службы.

В мае 1945 года направлена в расположение Беломорского военного округа

на должность заместителя начальника медицинской части отдельного саперного

батальона, откуда была демобилизована в августе 1945 года с инвалидностью

второй группы (почти полная потеря зрения правого глаза и прогрессирующая

слепота левого глаза, как следствие контузии). В 1971 году Московским

ВТЭКом признана инвалидом Великой Отечественной войны второй группы пожизненно.

В 1947-1953 гг. училась в Первом Ленинградском медицинском институте. Работала участковым врачом, врачом-педиатром родильного дома, преподавала детские болезни, была заведующей практикой и учебной частью медицинского училища в Москве, работала по командировке Минздрава СССР в Ираке. Отличник здравоохранения СССР. Занималась литературной работой: печаталась в журналах "Нева", "Юность", в "Литературной газете", в газете "Медработник", участвовала в сборнике "Актеры, погибшие на фронтах Отечественной войны", была одним из составителей книги "Всеволод Багрицкий, дневники, письма, стихи", писала для программы "Юность" всесоюзного радио, сотрудничала, как внештатный литконсультант в литературной консультации СП, была редактором в ленинградском отделении Медгиза. Член ВЛКСМ с 1938 года, все годы службы на военно-санитарном поезде v комсорг, в институте v профорг курса. После ХХII съезда решила вступить в КПСС, с 1964 года v кандидат, с 1965 года v член КПСС. После осени 1968 года сочла свой шаг неправильным и в 1972 году в связи со своими убеждениями вышла из КПСС.

В 60-80-е годы выступала инициатором протестов против судебных преследований диссидентов, содействовала распространению правдивой информации о судебных процессах. В 1974 году основала фонд помощи детям политзаключенных в СССР. В 1975 году представляла А.Д.Сахарова на церемонии вручения ему Нобелевской премии мира в Осло. В 1976 году одна из основателей Группы содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР (МХГ) и активный ее участник вплоть до прекращения работы Группы в сентябре 1982 года. После ссылки А.Д.Сахарова в Горький в 1980 году и до своего ареста в мае 1984 года осуществляла рискованную, но самую надежную связь Сахарова с Москвой и Западом. В августе 1984 года Горьковским областным судом признана виновной по ст. 190-1 УК РСФСР "так как она систематически распространяла в устной форме заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, а равно изготовляла в письменной форме произведения такого же содержания". Назначенная мера наказания v 5 лет ссылки в Горьком.

По возвращении в Москву в 1987 году вместе с А.Д.Сахаровым принимает непосредственное участие при зарождении таких общественных объединений и клубов, как "Мемориал", "Московская трибуна" и др. Председатель неправительственной международной организации "Общественной комиссии по увековечению памяти Андрея Сахарова v Фонда Сахарова". Член комиссии по правам человека при президенте России с ее основания и до 28 декабря 1994 года. Вышла из состава комиссии, не считая для себя возможным сотрудничество с администрацией президента, развязавшей российско-чеченскую войну. Член Совета директоров международной лиги прав человека при ООН, принимает участие в конференциях ООН по правам человека (Вена), сессиях Комиссии ООН по правам человека (Женева). С 1997 года член Инициативной группы "Общее действие", созданной участниками демократического движения 60-70-х годов и представителями активно действующих правозащитных организаций.

Имеет звание почетного доктора права ряда американских и европейских университетов, премии и награды ряда общественных правозащитных организаций, а также одну российскую, от Международного Пресс-центра и Клуба Москва v награду "За свободу Прессы" за 1993 год. Автор книги "Постскриптум. Книга о горьковской ссылке" (1988), "Звонит колокол... Год без Андрея Сахарова" (1991), "Дочки-матери" (1991), "Вольная заметка к родословной Андрея Сахарова"(1996). Автор многих публицистических материалов в российской и зарубежной прессе. Не является членом ни одной политической партии, высказывает только собственное мнение.

Источник: http://www.sem40.ru/famous2/e217.shtml

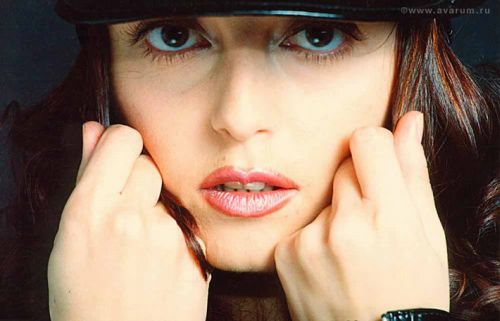

Анжелика Варум

Когда 26 мая 1969 года в украинском городе Львове в семье Юрия Игнатьевича

Варума (музыканта, композитора, аранжировщика и продюсера) и Галины Михайловны

Шаповаловой (театрального режиссера) родилась девочка, никто и представить

не мог, что пройдёт совсем немного времени, и эстрадный олимп без боя

сдастся на милость её чарующему голосу и красоте, а имя «Анжелика Варум»

будет знакомо каждому. Родители постоянно гастролировали, и девочку воспитывала

бабушка. В доме всегда было очень много музыки - от классической до джаз-рока.

Как вспоминает Юрий Варум: «Ребенок много слушал, все понимал, а иногда

даже становилось страшно от степени этого понимания. Анжелика отрывалась

от своих занятий, реагируя на то произведение, которое нравилось мне.

Казалось, она не впитывает, как все дети, но знает все услышанное с рождения,

будто ей это генетически передалось каким-то образом». Анжелика получила

домашнее музыкальное образование - папа был категорически против советской

музыкальной школы, считая, что она ограничивает свободу музыкального мышления.

За фортепьяно Анжелика села в 5 лет, гитару взяла в руки в школьные годы,

и уже в выпускных классах ездила на гастроли со школьным театром, исполняя

украинские народные песни и аккомпанируя себе на гитаре.

После окончания школы Анжелика приехала в Москву поступать в театральный институт, но не выдержала экзамена (подвел украинский говор) и стала работать бэк-вокалисткой на студии отца. За несколько лет она успела посотрудничать со многими эстрадными исполнителями, параллельно набираясь у них мастерства и опыта. В 1990 году Анжелика по просьбе папы записала песню «Полуночный ковбой», которая в короткий срок попала во все сборники популярной музыки и стала настоящим хитом на дискотеках. С этой же песней состоялся дебют певицы в программе «Утренняя почта» и на площадке «Олимпийского». В 1991 году вышла первая пластинка «Good Bye, мой мальчик», тираж которой разошелся за считанные дни. Песни «Соседский паренёк» и «Good Bye, мой мальчик» стали шлягерами, а клип на песню «Человек-свисток» запомнился своим ярким видеорядом и фразой «Так грустно, что хочется курить», ставшей крылатой.

И это было только начало.… Через два года Анжелика записала быстро ставший сверхпопулярным альбом «Ля-ля-фа», состоящий из одиннадцати песен, в том числе песни, давшей название альбому, и песни «"Художник, что рисует дождь», на которую режиссёром Олегом Гусевым был снят клип, пропитанный дождём и любовью. В то же время поклонники впервые услышали песню «Городок», ставшую для многих гимном первой любви и первых расставаний. «Городок» с тех пор - одна из «визитных карточек» Анжелики и непременно звучит на каждом её сольном выступлении. 1995 год стал для Анжелики годом покорения новых вершин. В начале года вышел диск «Избранное», который можно назвать подведением итогов пяти лет на сцене. Чуть позже в этом же году был выпущен альбом «Осенний джаз» – стильный и яркий. Разошедшийся огромным тиражом диск впоследствии был награждён премией «Овация», как лучший альбом 1995 года, одноименный клип стал лучшим клипом 1995 года, а Анжелика Варум была признана лучшей певицей года.

В пятый альбом «В двух минутах от любви» (1996 год) вошли двенадцать композиций, в том числе и песни, на которые были сняты одни из самых интересных клипов Анжелики. Примерно тогда же на российском рынке появились духи «Анжелика Варум» - официальный аромат Анжелики. Легкий, свежий и прозрачный – он был создан известным французским парфюмером под впечатлением от встречи с певицей. Духи стали парфюмерным бестселлером, это, наверное, самый успешный и уж точно самый покупаемый парфюмерный продукт, носящий имя российской звезды. Альбом «Зимняя вишня» (1996 год) получился во многом экспериментальным, но в то же время очень стильным. Песни «Это все для тебя», «Другая женщина» и «Зимняя вишня» несколько месяцев занимали верхние строчки хит-парадов всех популярных радиостанций, а новый «взрослый» имидж покорил не только поклонников.

В 1997 году режиссер Леонид Трушкин пригласил Анжелику

сыграть роль в спектакле «Поза эмигранта» по пьесе Ганны Слуцки «Банкир».

В октябре в театре им. Вахтангова в Москве и в ноябре в Мюзик-Холле в

Санкт-Петербурге состоялась премьера. Спектакль собрал множество положительных

рецензий, а Анжелика за исполнение этой роли стала лауреатом российской

театральной премии «Чайка».

1997 год стал для Анжелики еще и годом начала творческого сотрудничества

с Леонидом Агутиным. Дуэтные песни «Королева» и «Февраль», видеоклип,

совместные гастроли и выступления - это дало повод всем журналистам и

домохозяйкам страны сказать: «Слишком они красивая пара, чтобы просто

петь дуэтом». И действительно - творческий союз перерос в семейный, а

9 февраля 1999 года у Анжелики и Леонида родилась дочь Елизавета Агутина.

В 1999 году вышли седьмой сольный альбом «Только она» и альбом «The Best» - итог 10-летней концертной деятельности Анжелики. В это же время состоялся дебют Анжелики в кино - она снялась в одной из главных ролей в фильме Василия Пичула «Небо в алмазах». Через год увидел свет совместный диск Анжелики Варум и Леонида Агутина «Служебный роман». А в июле Анжелика и Леонид зарегистрировали свой брак и совершили свадебное путешествие в Венецию. Итогом явились новый клип и новая совместная программа «Половина сердца», с которой Анжелика и Леонид объехали всю Россию. Весна 2001 года была отмечена ярким шоу - совместными концертами Анжелики Варум, Леонида Агутина и звезды мировой музыки Ала Ди Меолы. Концерты прошли с аншлагами в российских столицах и были неоднократно показаны по ТВ, а зародившее тогда сотрудничество с Алом Ди Меолой переросло в успешный музыкальный проект.

2002 год стал по настоящему богатым на творческие достижения. Череда красочных видеоклипов, новые песни, новый диск «Стоп, Любопытство». В 2003 году Анжелика сыграла одну из ролей в детективе «Когда боги смеются», а чуть позже представила слушателям песню «Пожар» - необычный эксперимент, не оставшийся незамеченным ни поклонниками, ни любителями российской музыки. Следующий год Анжелика и Леонид полностью посвятили гастрольной деятельности. США, Германия, Израиль, Белоруссия, Украина и конечно города России – их дуэтная программа везде имела успех, а весенние концерты «Я буду всегда с тобой» собрали два аншлага в ГЦКЗ «Россия». В начале 2005 года на экраны России вышел новый фильм «12 стульев» - мюзикл, снятый по мотивам самого известного произведения классиков юмора Ильфа и Петрова, в котором Анжелика сыграла Эллочку Щукину – яркий характерный персонаж. Параллельно Анжелика помогала Леониду с записью его англоязычного проекта. Совместный диск Агутина и Ди Меолы «Cosmopolitan Life», появившийся в продаже в Европе весной 2005 года и сразу попавший на верхние строчки хит-парадов, содержит десять композиций, в том числе и дуэтную песню Леонида и Анжелики «If I’ll get a chance».

В апреле 2006 года с успехом в концертном зале «Россия» прошла программа Анжелики и Леонида «Ты и Я». 18 ноября 2006 годаАнжелика Варум и Леонид Агутин были награждены орденами «Служение искусству» I степени. Этой одной из самых заметных наград России отмечена более чем пятнадцатилетняя творческая работа артистов. Особо выделено, что «Золотая звезда» вручается не просто музыкантам, а паре, которая на протяжении многих лет своим примером, крепостью своего союза искренне пропагандирует семейные ценности на российской эстраде. В настоящее время Анжелика занята подготовкой песен для своего нового диска, готовящегося к выпуску осенью 2007. Часть песен уже записана и знакома поклонникам по живым концертам и телевыступлениям. На некоторые из них («Ты и я» и «Самая лучшая» - дуэт с ВИА Сливки) сняты видеоклипы. И кто знает, чем удивит нас Анжелика в дальнейшем, какой она будет. Одно можно сказать уверенно – история девочки из Львова, родившейся 26 мая на этом только начинается…

Источник: http://www.rusradio.ru/artists/all/51244

Голос Медеи

Мария Каллас и ее трагедия

В каждом историческом времени есть люди, которых можно было бы назвать воплощением архетипа. Это понятие, введенное знаменитым психологом Карлом Густавом Юнгом, весьма многозначно, но в данном случае важно одно: архетип - это мощный первообраз, живущий в каждой душе, порождение коллективного бессознательного. Это - подкладка мифа, уходящего корнями в глубину, из которой мы черпаем силы. Образы королев, богов и героев, мудрых старцев и великих воинов и странников, подобных Одиссею, Изольде и королю Лиру, населяют наше внутреннее пространство и порой воплощаются в реальности.

В людях, одаренных сильно и ярко, архетип проступает бурно и отчетливо: мы как будто видим перед собой сгусток стихийной энергии, проявление "одной, но пламенной страсти". Безусловно, архетипические натуры всегда немного слишком уж цельные, будто "вырезанные из одного куска" дерева или металла; но таково уж свойство архетипа. Зато, как правило, никого равнодушным они не оставляют. Эти люди очень современны, то есть созвучны своей эпохе. Но вместе с тем странным образом надвременны, принадлежат вечности, всем эпохам сразу.

Одной их таких потрясающих воображение фигур можно смело считать Марию Каллас - Дьявольскую Диву, Тайфун, Божественную и Величайшую оперную певицу своего времени да и всех времен, эпох и народов. Эта актриса и певица, чей расцвет пришелся на середину XX века, и в наше время необычайно популярна - ее лицо модные журналы избирают для обложек, о ней пишут одну за другой книги и воспоминания, создают фильмы, обсуждается тайна ее загадочной одинокой смерти. Но самое главное - по-прежнему в записях звучит ее божественный, странный голос.

После недавно вышедшего на экраны фильма Франко Дзеффирелли "Каллас навсегда", где певицу играет известная актриса Фанни Ардан и рассказывается вымышленная и вместе с тем очень правдивая история последних лет Марии, интерес широкой публики к перипетиям ее сложной судьбы возобновился с удвоенной силой. Ее обаяние и ее талант волнуют нас, как и полвека назад. Пожалуй, самым значимым в жизни Марии Каллас было это слово - "судьба". И для того чтобы понять силу и смысл такой судьбы, стоит поразмыслить об этой жизни, которую все - и журналисты, и друзья, и писатели - склонны называть "трагической". В чем же ее трагизм?

Испытание на прочность духа и тела

С самых первых мгновений Сесилия София Анна Мария Калойеропулу, будущая Каллас, родившаяся в семье не слишком удачливого греческого предпринимателя и его практичной и не склонной к нежностям жены, в буквальном смысле не знала ни любви, ни ласки. Незадолго до ее рождения в 1923 г. семья переехала в Нью-Йорк, повинуясь желанию склонного к авантюрам отца. В этом городе и появилась на свет Мария. Мать хотела мальчика, который заменил бы ей недавно умершего сына, и к новорожденной девочке не подходила четыре дня.

Жизнь, встретившая Марию столь сурово, оказалась в дальнейшем удивительно последовательна. Все детство нелюбимая дочь страдала от материнской черствости и ревности к любимице - сестре Джекки, красивой и умной. Мария же была типичным "гадким утенком" - толстой, неуклюжей, близорукой и угрюмой. Сохранилось предание, что мать, заметив ее необычайные способности, посоветовала ей обязательно сделать карьеру хоть на певческом поприще, потому что "с такой внешностью рассчитывать на замужество трудновато".

Мария была, что называется, "стопроцентным вундеркиндом". Слушала записи классической музыки с трех лет, брала уроки фортепьяно с пяти, а пения - с восьми. Еще в шесть лет она попала под машину и двенадцать дней пролежала в коме. Можно сказать, что необыкновенное упорство, с которым она добивалась ролей и успеха на театральных подмостках, родилось еще в раннем детстве - ведь она чудом выжила, а значит, должна была оправдывать свое новое, подаренное небесами существование. Через несколько лет недовольная житьем в Америке мать увозит дочерей на родину, в Афины. Там Мария учится в Королевской музыкальной консерватории и уже в шестнадцать лет, получив первый приз на выпускном конкурсе начинает зарабатывать деньги для семьи. Позже, вспоминая об этом времени, Мария объяснит, что только, "когда она пела, она чувствовала, что ее любят". Собственно, поэтому она и начала петь. Но сколько она ни старалась, любви ей явно не хватало.

Восхождение в гору

В 1945 г. Каллас, у которой за плечами работа в Афинском лирическом театре и роль в настоящей опере "Тоска" с большим по тем временам гонораром в шестьдесят пять долларов, возвращается в Нью-Йорк. Настает черед истинной работы, время заявить о себе во всеуслышание и оторваться от не слишком теплого семейного очага. Через десять лет Мария навсегда порвет отношения с матерью.

С самого начала семья была ей чужой, за исключением, быть может, отца, которого она безумно любила. Но отец был далеко, и это обожание растворялось в воздухе, пока не нашло свое скрытое отражение в браке с человеком на тридцать лет старше. Это случится через несколько лет, когда, подписав в Нью-Йорке контракт на выступления в Вероне, трагическом "шекспировском" городе Италии, она дебютирует в "Джиоконде". Судьба вмешивается в жизнь Каллас на итальянской, древней, пропитанной мифами земле - ставили беллиниевскую оперу "Пуритане", и ведущая певица заболела. Партию отдали Каллас. Она изумила музыкальный мир феноменальной памятью, выучив роль всего за пять дней.

Начинается восхождение по тернистому пути славы. "Я отплыла из Афин без гроша в кармане, одна, но я ничего не боялась", - вспоминала позже Мария. Что путь к успеху тернист, она понимает, но ее толкает вперед огромная, подчиняющая все вокруг сила судьбы, дара: "Если у тебя есть голос, то ты должна исполнять ведущие партии. Если его нет, тогда ничего и не будет". Голос у нее был. Странный, невероятный и завораживающий, который знатоки назовут "неправильным", но в этой "неправильности" и скрывается все его своеобычие, перевернувшее мир оперы и давшее Каллас имя величайшего преобразователя.

Пленник этого голоса, Джиованни Батиста Менеджини, пожилой миллионер и по совместительству изысканный знаток оперного искусства, становится мужем Марии, а также ее менеджером и руководителем. Каллас поет теперь в аргентинском "Театре Колон", снова в Италии - в знаменитейшем "Ла Скала", в Королевской опере "Ковент-Гарден" в Лондоне. Она признана отныне бесспорным талантом. Она величественна и огромна, как колосс - ее вес начинает становиться препятствием для сценической карьеры. После того как один из лондонских журналистов убийственно отозвался о ее могучей внешности, Мария села на жестокую диету и похудела чуть ли не втрое. Ее мучает внутреннее одиночество, приступы депрессии и чувство крайней уязвимости - от них она защищается работой. Ее кредо: "Я работаю, следовательно, я существую".

Образ, который подчинил душу

Любимейшей ролью Марии становится Медея - возлюбленная мореплавателя Язона, охотника за золотым руном, пожертвовавшая ради него отцом, братом и детьми и в конце концов преданная этим непостоянным героем, женившимся на другой. Медея из мифа - чародейка, страстная, безудержная и страдающая, идущая на любые жертвы, только бы остаться с Язоном. Впервые Каллас поет главную партию этой малоизвестной оперы в "Ла Скала" в 1953 г. Дирижировал Леонард Бернстайн, так прокомментировавший ее исполнение: "Публика была без ума. Каллас? Она была чистое электричество". Это живое электричество, заряд великой драматической силы Каллас, позволило тому же Бернстайну впоследствии сказать о ней: "Она была не большая актриса, а великолепная индивидуальность". То же самое имел в виду ее менеджер студии звукозаписи Джеймс Хинтон, когда говорил о подлинности ее исполнения: "Те, кто слышал ее только в записи... не могут вообразить общую театральную жизненность ее натуры. Как певица она очень индивидуальна, и голос ее так необычен по качеству звучания, что легко понять: не всякое ухо может услышать это".

Каллас, певшая партии Травиаты, Ифигении, Нормы, где одним из ключевых слов к пониманию этих страдальческих образов было слово "жертва", в Медее не просто играет, она так живет. Если те роли были близки ей по духу, то Медеей она родилась. Можно сказать, что не она нашла эту роль, а рок и судьба преданной и поруганной Медеи, лишившейся всего, отыскала ее еще в начале жизни. Каллас не надо ничего придумывать: "Я видела Медею так, как я ее чувствовала: горячую, внешне спокойную, но очень сильную. Счастливое время с Язоном прошло, теперь она раздираема страданиями и яростью".

Миф претворяется в жизнь

И Каллас принимается наконец воплощать всю силу этого образа в действие. Она встречает своего Язона - Аристотеля Онассиса, прожигателя жизни, греческого миллиардера. Человек он был никакой - и мы никогда бы о нем ничего не узнали, если бы не его бурный роман с Каллас, завязавшийся на борту яхты "Кристина" в 1959 г. Брак Каллас с Менеджини распался. Она бросает все и идет за своим Язоном, "поившим ее из ладоней на борту яхты горьким греческим вином". И, похоже, она идет за ним не по собственной воле - она наконец попалась в тиски рока, рока в том значении, которое существует в греческой трагедии, - когда герою, совершившему преступление против богов, нет прощения и, жертвуя всем, он под конец жертвует жизнью.

Онассис развелся с женой, но на просьбы Марии связать их судьбы отвечал скандалами и отказом. Из последовавшей затем жалкой попытки все же заключить брак как должно ничего не вышло. Оскорбленная чуть ли не у самого алтаря унижающими ее словами Онассиса, Каллас отказывается венчаться. В Далласе во время исполнении партии Лючии у Марии срывается голос. Она не может взять верхов, и весь зал с ужасом ждет, чем кончится дело, когда Каллас, отчаянно борясь, снова начинает арию с того же места. Газеты злорадствуют. 11 сентября 1961 г., исполняя арию Медеи в "Ла Скала", Мария чувствует, что голос отказывается ей повиноваться.

Карьера Марии, с таким блеском начатая, внезапно срывается в пропасть. Она уже почти не задействована в театральной жизни. Дело близится к трагической развязке. В 1968 г. Онассис женится на Жаклин Кеннеди, вдове президента, брак с которой был престижным и поднимал Аристотеля в глазах света еще выше. Роман с Каллас был неудобен и мучителен. Каллас, ведомая роком, боясь потерять Аристо, забеременев от него, убивает собственного ребенка - делает аборт. Все явственней проступает ее обреченность на страдания и смерть.

Когда посланец Онассиса появился у Каллас с сообщением о его свадьбе с Жаклин Кеннеди, Мария произносит слова, прозвучавшие как реплика древнегреческой трагедии: "Боги будут справедливы. Есть на свете правосудие". Как и подобает, пророчество исполнилось. Единственный сын Онассиса погиб в автокатастрофе вскоре после аборта Каллас, а дочь умерла после смерти отца, в 1975 г. Все происходит само собой - и Каллас теряет свой божественный голос.

В одном из страдальческих писем к Аристотелю она пишет: "Ты не верил, что я могу умереть от любви. Знай же: я умерла. Мир оглох. Я больше не могу петь. Нет, ты будешь это читать. Я тебя заставлю. Ты повсюду будешь слышать мой пропавший голос - он будет преследовать тебя даже во сне, он окружит тебя, лишит рассудка, и ты сдашься, потому что он умеет брать любые крепости. Он отомстит за меня, за мой прилюдный позор, за мое теперешнее одиночество без ребенка, которого так поздно дал Бог и которого ты - Ари, ты! - заставил меня убить..."

Трагический финал и торжество дара

Трагедия подходила к концу. Онассис умирает в 1975 г.

в американской больнице. После своего брака он тщетно и неуклюже пытался

встретиться с Марией, даже обещал развестись с женой и жениться на Марии,

но все напрасно. Через два года после его смерти в ночь на 17 сентября

Мария Каллас умерла в своей парижской квартире. Ей было всего пятьдесят

четыре года. Врачи засвидетельствовали сердечный приступ. Об истинной

причине смерти остается только догадываться, потому что, как часто бывает

в подобных случаях, версию самоубийства со счетов сбрасывать нельзя. Завещания

не нашли, и все ее состояние - 12 миллионов долларов - по иронии все той

же судьбы перешло к оставленному мужу и к матери, которая была все еще

жива.

Паоло Пазолини, в фильме которого Каллас играет последнюю и определяющую роль всей своей жизни - Медею, так говорил о ней: "Вот женщина, в каком-то смысле самая современная из женщин, но в ней живет древняя женщина - странная, мистическая, волшебная, несущая в душе ужасное смятение". И эти слова, пожалуй, можно поставить эпиграфом к жизни Марии Каллас, воплотившей, по выражению газет, "голос столетия". Она унесла тайну своей мифической силы и прелести в могилу, но оставила нам бессмертное, как всякий архетип, свидетельство о власти судьбы, силе дара и покорности бессознательному влечению к трагедии.

Автор: senorita la bella

Источник: http://forum.bakililar.az/index.php?s=&showtopic=63435&view=findpost&p=1808583

Девушка на "Гитаре"

В марте 2000 года Ксения Полтева победила

на межвузовском фестивале авторской песни, в апреле стала лауреатом всероссийского

фестиваля авторского творчества, после чего ее пригласили в состав московской

делегации для участия в международном фестивале «Петербургский аккорд»

(в рамках международного фестиваля

«Белые ночи Петербурга»), где она была удостоена первой премии.А в июле

Ксения приняла участие в самом большом российском фестивале авторской

песни имени В. Грушина и впервые за его 30-летнюю историю завоевала первые

премии в обоих конкурсах: основном и альтернативном.В том же 2000 году

К.П. выпустила альбом с песнями на стихи поэтов серебряного века «Чайки

Клода Моне». В апреле 2002-го вышел ее новый сингл «2/3 мира».

А.Б. — Как мне кажется, авторская песня отошла от дел.

А что за люди сейчас называют себя бардами?

К.П. — По моим наблюдениям, это люди, которые просто поют под гитару свои

стихи. Я считаю, что объективно имею мало какое отношение к бардовской

песне, но поскольку я тоже пишу музыку на свои стихи или на стихи поэтов

серебряного века и играю на акустической гитаре, то самое близкое — это

авторская песня.

А.Б. — Сейчас немало музыкантов, которые сами пишут песни,

сами играют, сами поют. Да та же Земфира. Она, значит, тоже бард?

К.П. — Я думаю, тут дело в текстах и в аранжировке, потому что Земфира

же не поет под акустическую гитару, у нее есть и бас-гитара, и ударные.

И потом, мне сложно представить почитателя авторской песни, который будет

слушать Земфиру. Все-таки в авторской песне должна просматриваться какая-то

интеллектуальная база. Немаловажно и то, что авторская песня появилась,

потому что людям, скованным системой запретов, нужна была отдушина. Это

определяет тематику текстов. Соответственно, природа этого жанра особенная,

там свои законы.

А.Б. — Есть ли барды в других странах?

К.П. — Есть, но это русские барды, которые уехали за границу. Кстати,

сейчас авторская песня там чрезвычайно популярна, особенно в Германии,

Америке, Израиле, потому что многие эмигранты живут своей прошлой жизнью.

Иностранцам, конечно, тяжело понять, что такое авторская песня, как любому

человеку трудно понять иностранный фольклор.

А.Б. — Как ты думаешь, есть ли у авторской песни шанс

возродиться в России, и в каком качестве?

К.П. — Должна быть выстроена новая идея, тогда посмотрим. Я считаю, что

будущее возможно только при условии, что будут стихи высокого уровня,

профессиональный подход к музыке и к исполнению. Пока в этот жанр почти

не привносятся новые тенденции, поскольку костяк любителей авторской песни

составляют люди «того» времени. Им очень сложно менять что-то в своем

творчестве, многие из них живут воспоминаниями.

|

|

А.Б. — Современный почитатель авторской песни — кто он и «сколько его»,

кстати?

К.П. — На мои концерты приходит, как ни странно, молодежь. В основном,

из МГУ — с филфака, с технических факультетов. По поводу количества почитателей

жанра — на самом большом в России Фестивале авторской песни им. Валерия

Грушина в 2000 году, когда я в нем участвовала, официально присутствовало

около 260 тысяч человек. На самом деле народу было больше. Правда, именно

на этот фестиваль приезжают люди очень разные, не всегда поклонники жанра.

Там очень много иностранцев, которые хотят поближе познакомиться с культурой,

всяких известных личностей. Получается сборная солянка.

Когда я поехала на этот фестиваль в 2000 году, мне все говорили, что это очень глупо: меня, мол, просто не услышат там, потому что такая толпа принимает либо хорошо, либо плохо, она хочет видеть знакомые лица и слышать знакомые песни, или, во всяком случае, что-нибудь заводное. Там четыре или пять эстрад, конкурс идет с вечера четверга до субботы, и в ночь с субботы на воскресенье проходит финальный концерт на большой сцене в виде гитары, которая стоит в воде, в притоке Волги. Зал выглядит удивительно, это гигантская гора, а на ней — колонки, мониторы и огромное количество людей. А ощущения, когда ты стоишь на этой «гитаре», просто ни с чем не сравнимы. Вообще-то обычно туда выходят только известные барды, а из новых имен, победителей, там бывает два-три человека, не больше. Но для меня выступление на этой сцене было принципиальным вопросом.

Конкурс состоит из огромного количества туров. Когда я после первого тура сошла со сцены, послышались редкие аплодисменты, и я осознала, что люди действительно не поняли, что я хочу сказать своими песнями. Обычно если приезжает кто-то незнакомый, это бывают отрепетированные номера дуэтом, или там квинтетом, красиво разложенные голоса.А тут вышла девочка одна с гитарой, да еще с необычно низким тембром голоса, да еще с текстами большой плотности, которые желательно сначала прочитать, а уж потом слушать, чтобы понять, о чем это вообще. Но я все-таки попала во второй тур — благодаря своей предусмотрительности: всем я не могла, конечно, тексты своих песен раздать, но перед членами жюри они были заранее положены.

После первого тура я пообещала себе, что к субботе к вечеру вся гора будет знать наизусть эти песни. Конкурс шел одновременно на нескольких площадках целый день, и я решила пробиваться на все. Выступала раз по шесть в день, бегала от одной эстрады до другой, а между ними километр, может два. В результате, к субботе, когда меня пригласили на сцену-гитару петь, уже все знали, кто такая Ксения Полтева и о чем ее песни. Потрясающее ощущение — я стою с гитарой почти в болоте и держу 260 тысяч человек, представляешь?

А.Б. — С трудом. А когда ты в первый раз очутилась на

сцене?

К.П. — Точно не помню. Лет в пятнадцать-шестнадцать. Это был театр песни

«Перекресток».

А.Б. — С каких лет ты пишешь песни?

К.П. — С 15. Первые песни были на стихи поэтов серебряного века, Блока,

Пастернака, Есенина. Свои стихи уже были тогда — в виде набросков. Ни

одно из моих стихотворений не было написано за день, и даже за месяц.

Обычно сначала появляются стихи, а потом музыка, хотя лучшие песни получаются,

когда это происходит одновременно.

А.Б. — Твои песни действительно нелегко слушать. Ты никогда

не думала о том, чтобы их... ну, упростить, что ли?

К.П. — Нет. У меня есть более сложные для восприятия, есть более простые

песни. Кстати, более простые не были первыми. Менять ничего не хочу, как

мне кажется, так я и делаю. Я думаю, что мои песни останутся в истории,

не знаю, в каком контексте, но уверена, что останутся. Поскольку это объективно

очень хорошо сделанный продукт.

А.Б. — Для тебя важно быть услышанной?

К.П. — Конечно. И дело даже не в количестве аудитории. Иногда количество

переходит в качество, но обычно в очень низкое. Всему есть свое время

и свое место. И мои песни дойдут до слушателя. Когда — это уже не так

интересно.

А.Б. — Тебе когда-нибудь приходилось ощущать симптомы

звездной болезни?

К.П. — Я считаю, что ни одна из полученных мною наград ничего не изменила

во мне. Мое главное осталось таким, каким оно было всегда. Да, у жизни

очень высокий темп, и мы меняемся каждый день, но это другой, менее глубокий

уровень. А то, что руководило мной раньше, оно и сейчас мной руководит,

и дальше так будет. Я имею в виду личные качества, нравственные устои.

Например, я всегда испытывала чувство ответственности перед Богом и перед

собой. Есть вещи, которые по жизни для меня важны. И все конфликты с собой

начинаются только если я ими пренебрегаю. Еще я стараюсь ни под кого не

подстраиваться. Очень сложно представить, что какому-то человеку удастся

повлиять на меня, на мое мнение, на мое мировосприятие.

А.Б. — А что определяет твое мировосприятие?

К.П. — События, факты, книги, музыка…

А.Б. — Но ведь, например, книги — это мнения других людей,

значит, косвенно эти люди на тебя влияют.

К.П. — Каждая книга — это не просто мнение, это мир. Не каждый может создать

мир. У Оскара Уайлда по этому поводу есть мысль о том, что зачастую гениальные

произведения создают люди, в обыденной жизни абсолютно неинтересные, и,

наоборот, интересные по жизни люди не могут дать человечеству ничего глобального.

Бывает по-другому, конечно, но в жизни масса примеров «по Уайлду«. Поэтому

книга — это, помимо прочего, отражение гения.

А.Б. — Трудно быть гениальным человеком?

К.П. — (смеется) А я не считаю себя гениальным человеком, поэтому мне

сложно сказать. Судя по воспоминаниям друзей и близких гениев, гениальными

при жизни они не считались. Видимо, должно пройти время, чтобы все осознали

значение того, что сделал какой-то человек. Очень мало людей пока понимают,

что, например, Бродский сделал для русской литературы.

А.Б. — Он сейчас очень популярен.

К.П. — Он популярен сейчас как Борис Акунин и Владимир Сорокин, но мало

кто понимает, что он сделал с русским языком, с системой русского языка.

Это фигура уровня Пушкина. Пушкин перевернул русский язык — и Бродский.

Люди поймут это, я уверена — через много лет.

А.Б. — Ты еще два года назад получила все награды в области,

близкой к твоему творчеству. Что тебя подталкивало к участию во всех этих

конкурсах, фестивалях?

К.П. — Точно знаю, это не было желание что-то кому-то доказать. У меня

никогда не было каких-то комплексов, тщеславия. У меня всегда было все

хорошо. Только ты правильно пойми — все, что хорошо, получилось хорошо

благодаря тому, что я это сделала. Мне не перед кем и незачем что-то изображать.

Может быть, звучит самоуверенно, но это так и это очень многое во мне

объясняет.

А.Б. — Ты, значит, абсолютно гармоничный человек?

К.П. — Нет. Состояние гармонии может придти, например, когда я слушаю

музыку, оно ненадолго. Конечно, я стремлюсь к этому состоянию. Может быть,

поэтому мне совершенно не хочется вставать с дивана, куда-то идти и кому-то

чего-то доказывать, говорить: напишите про меня, запишите меня. Смотри,

я в 2000 году выиграла 4 фестиваля, сейчас 2002-ой, и только сейчас я

пишу диск на свои стихи, хотя у меня материал был готов задолго до этого

момента. Я просто никуда не торопилась, и все было очень гармонично.

А.Б. — Тебе уютно в сегодняшнем дне?

К.П. — Вполне. Я не пользуюсь в полной мере благами цивилизации, телевизор

смотрю редко, не хожу на всякие дискотеки, тусовки, просто потребности

нет. Если она возникнет, я пойду, и я знаю, что буду себя там чувствовать

уютно.

А.Б. — Что, кстати, для тебя значит «уют»?

К.П. — Уют — это моя квартира. Я здесь все сделала так, как мне было угодно.

Когда я впервые вошла сюда, тут были только что покрашенные пустые стены.

А теперь это мой дом, мне здесь уютно. Мне даже говорили, что здесь могу

жить только я, потому что здесь все слишком мое.

А.Б. — По-моему, это о таких как ты говорят, что они

живут так, как будто завтра умрут…

К.П. — Однажды в детстве я из-за чего-то страшно расстроилась. Со мной

несправедливо поступили, оценку мне, что ли, плохую поставили. В общем,

после этого ко мне подошли и сказали: «Ксенечка, ты не переживай, все

будет хорошо. Время все лечит, все уладится». Я отлично помню свою реакцию,

я вроде бы ничего не ответила, но себе сказала, что это чушь, не может

все само собой быть хорошо. Я в это не верю. Либо ты сам берешь и делаешь

так, как тебе будет хорошо, прямо сейчас встаешь и делаешь, — либо никогда

ничего хорошо не будет. И время ничего не лечит. То, что оказывает действительно

негативное влияние, не лечится. Бытует мнение, что боль, страдание делают

человека лучше. А я вот не соглашусь: обычно боль человека уродует, его

ценности смещаются, в душе происходит дисбаланс. Мы ведь редко мучаемся

потому, что мы заслужили это. Нужно уметь абстрагироваться от страдания,

иначе оно займет всю жизнь.

А.Б. — Что тебя больше всего раздражает в жизни и в людях?

К.П. — Я не люблю необязательность и неопределенность. Я не люблю слабых

людей, я не испытываю жалости к ним. Более того, я считаю, что не надо

помогать тем, кто не может помочь себя сам. Можно помочь сильному. Я люблю

людей дела. В жизни, как и в поэзии, все решает Глагол, то есть действие.

Я не люблю людей, которые тусуются вокруг и ничего не делают. Они притворяются,

что они нужны, что они поддерживают. По-моему, пусть лучше человек будет

плохой, аморальный, но он будет живой, он будет что-то делать, идти куда-то.

А мертвечины я не выношу. Хотя ее очень много. Люди дела — это редкость. Я столько знаю людей, умнейших, начитанных, прекрасных, у них возможности всякие есть, но из них никогда ничего не получится, потому что они просто созерцают, пребывая в состоянии постоянного самокопания. Не эти люди делают мир. Мне очень важно, чтобы люди вокруг меня были выбраны мной, потому что даже обстановка в квартире и цвет обоев способны оказывать на нас влияние, что уж говорить о людях. В моей жизни нет ни одного случайного человека. Бывало, очень близкие люди от меня просто уходили. Они говорили — очень сложно с тобой рядом находиться, ты давишь.

А.Б. — Ты сама себе нравишься? Что бы ты хотела в себе

улучшить?

К.П. — Мне бы хотелось быть более сконцентрированной на чем-то одном.

Делать свое дело и не обращать внимание ни на что. Все-таки я подвержена

какому-то влиянию, может, в меньшей степени, чем другие, но все равно.

Я все-таки прислушиваюсь, приглядываюсь к тому, что происходит вокруг.

А мне бы хотелось, чтобы до меня не доносилось ничего. Я не отшельник,

это точно. Но и общаться со всеми подряд я не хочу. Быть абсолютно независимой

не получается. Но зависеть от кого-то и зависеть от чьего-то мнения —

это разные вещи. Я, например, завишу от своего института. Однако если

к моих отношениях с кем бы то ни было будет затронута моя свобода, мои

принципы, я встану и уйду. Никаких не будет криков, обид, ничего. Я вообще

не понимаю людей, которые обижаются. Есть только два пути, либо ты терпишь

и принимаешь все как есть, либо ты уходишь.

А.Б. — От какого именно влияния ты хочешь избавиться?

К.П. — Бывает так, что вместо того, чтобы писать стихи, или музыку, или

заниматься еще чем-нибудь стоящим, мы себя растрачиваем на такую чепуху

— на выяснения взаимоотношений с кем-то, на любовные переживания. Я этого

не отрицаю, но считаю необходимым правильно расставлять приоритеты. Если

я это сказала, это вовсе не значит, что я бессердечна, что я никого не

люблю. Просто у всего есть свое место. Приоритеты должны быть в разных

плоскостях и не мешать друг другу. Любимого человека нельзя заменить стихами

или книгой. Интимные отношения тоже нельзя заменить дружескими, а если

это происходит, это опять же ведет к разрушению личности. Я знаю одно:

пока в моей жизни не было — я не говорю, что не будет — страстной и неразделенной

любви. Просто я очень часто читаю, когда спрашивают, как у вас рождаются

песни, человек отвечает: «У меня была неразделенная любовь, я страшно

страдал». Мне это не знакомо. Да, я страдала, но по другим поводам. И

у меня хватало сил, чтобы с этим справиться. А песни я пишу потому, что

ощущаю в этом свое предназначение.

А.Б. — Как ты считаешь, может ли один человек изменить

мир?

К.П. — Один человек может сделать свой вклад в мир — в мировую культуру,

искусство, промышленность. Это как часовой механизм — одно колесико влечет

за собой другое. И мир меняется.

А.Б. — Что означает для тебя понятие одиночество?

К.П. — Я считаю, что в глобальном, в самом важном смысле этого слова,

все люди абсолютно одиноки. Человек приходит на землю один, и уходит с

нее тоже один. По сравнению с возрастом мира, не все ли равно, сколько

дней, и часов, и минут мы глядим друг на друга? Однако если у людей устанавливается

какой-то контакт, какой-то взаимообмен, это очень важно. И характер отношений

не играет роли, может, они просто поговорили...

Автор: Анна Бараулина

Источник: http://www.polteva.ru/interview/3.html

Ольга Чикина

Ольга Чикина занялась песенным творчеством, работая ночным сторожем на рельсовой базе. Может так бы и остались песни девочки, родившейся в маленьком, но древнем русском городке Скопине, закончивший филфак педагогического в Рязани, никому не известными, но друзья отправили ее кассету на конкурс авторской песни, где она и стала лауреатом. А потом она становилась победителем и на разных других фестивалях, куда приезжала.

Ее творчество поражает своей искренностью, особенным чувством юмора и иронии. А ее выступление на «Пилораме 2008» для многих стало открытием, оказывается о Родине и любви к ней можно писать и петь не пафосно, а тонко и нежно, как о близкой подруге. Сначала заинтересовавшись творчеством, а потом уже и просто осознав, что неизвестно, когда еще выпадет шанс с ней пообщаться, мы задали Ольге несколько вопросов.

Насколько вам интересен этот форум?

— Он мне очень интересен во всем его разнообразии. Потому, что обычно нас приглашают на фестивали авторской песни, где собираются люди, которые поют эту авторскую песню, другие же ее слушают, и больше ничего не происходит. А на этом форуме очень много смыслов и всякого разного, поэтому он мне просто интересен.

Как вы пришли к творчеству?

— К творчеству не приходят. Обычно это так происходит — человек живет и в какой-то момент начинает параллельно что-то созидать, какие-то тексты или музыку. Это настолько органично, что вопрос, когда это случилось не задается. То есть мерить по первому продукту тоже в общем не верно. Это как параллельная жизнь. Потому, что это просто происходит и в общем-то, может быть, не стоит придавать значения вопросу, а когда это случилось? Какая разница на самом деле.

У меня в какой-то момент появился ряд песен, которые сначала исполнялись для друзей, а потом и не только для друзей. Затем, когда у меня появился какой-то круг слушателей уже параллельно стали писаться песни, которые, может быть, рассчитаны на широкую аудиторию, а не только на кухню с друзьями.

А параллельно музыке занимаетесь чем-то еще?

— Да, я рисую картинки, сейчас занимаюсь флеш-технологиями, анимацией в интернете. Пока больше ничего. А в анамнезе я учитель зарубежной литературы. Из моих увлечений ничего не главенствует. Есть ряд занятий и я ими занимаюсь, из них состоит какая-то моя жизнь, там же, в этом же ряду, мои друзья, бытовая жизнь и все это для меня имеет смысл и значение.

Ваши песни выражение вашего внутреннего мира или что-то отвлеченное?

— Это такая игра, иногда очень полезно во что-то играть с самим собой. Вот сейчас я поиграю в такого человека, вот у меня такие-то способности, такие-то занятия и так далее. А сейчас я буду вот такой, а сейчас другой. Мы начали разговор с разнообразия — «Пилорама» разнообразна. И здесь тоже самое. Интересно, когда вокруг тебя есть разнообразие, это самое основное. Еще один немаловажный вопрос, насколько легко, беззаботно и несерьезно ты к этому всему относишься, как только ты начинаешь с серьезным подходом созидать песни, какое-то волшебство и глупость из них уходит. Получаются неплохие песни, но уже понятно как они сделаны и очарование уходит из самой песни, которую просто поют. Поэтому я за то, чтобы относится к этому легко и несерьезно.

Написание песни «Маруся» было чем-то вызвано или это тоже игра?

— Все мы видим таких женщин на улицах. Я очень люблю представить человека, вообразить его, придумать. Вот она такая большая, живет где-то за пределами Садового кольца, работает бухгалтером и вот она так живет — и про нее песня. Это тоже такая маленькая игра в другого человека, которая заканчивается таким продуктом — песней про Марусю.

Похоже на Мураками «Дэнс, дэнс, дэнс...» — «надо жить танцуя».

— Я именно за легкость, потому что считаю, что там где появляется пафос по отношению к себе, там что-то умирает в тебе и надо за этим следить — пафосность эту убирать.

Вы ездите с гастролями?

— Да, я езжу с гастролями и по России и за рубежом, в Пермь периодически приезжаю. У меня концерты маленькие, формат немноголюдный и зальчики небольшие и людей немного.

Пермь отличается чем-то от других городов?

— Мне очень сложно об этом говорить потому, что в Перми живет кучка моих друзей и для меня это город такой, что я не могу на него посмотреть объективно, потому что у меня уже есть какая-то своя картинка, я его люблю, у меня к нему приязнь и чувства.

Друзья помогают вам в организации концертов?

— Да, вот Григорий (Данской), Антонина Казымова, ансамбль «Пятый корпус» и другие. И мне вдвойне приятно, что я общаюсь с людьми, которые закончили Пермский университет, потому что на самом деле про этот университет знала уже давно и мне приятно пообщаться с его выпускниками. Допустим, в моем городе нет никакого университета, в том, первобытном, смысле этого слова. Конечно, сейчас уже полно, все институты в университеты перешли. А ваше такое настоящее «взрослое» учебное заведение для меня важно.

В Перми у вас есть любимые места?

— Да, дом Григория Данского мне очень нравится (смеется). Мне в нем хорошо. А еще мы всей душой полюбили и все друг другу порассказывали про пермскую деревянную скульптуру. Это отдельное такое культурное впечатление. Пермскую деревянную скульптуру мы помним, знаем и любим.

В планах нет в ближайшее время в Перми концерт сделать?

— Пока в планах нет, но может что-нибудь и случится, загадывать далеко не берусь, но что-то наверняка произойдет. На «Пилораму», если позовут, — конечно, поеду обязательно, потому что это место мне очень симпатично.

На территории лагеря не становится как-то не по себе?

— В прошлом году мне было как-то не по себе, в этом же попроще. Уже приехала вроде в знакомое место, а в прошлом году было тяжко и страшно. И потом, что ни говори, а настоящего там осталось не очень много. Это тоже такая своеобразная игра — игра в музей.

Беседовала Ольга Седова

Источник: http://afisha.prm.ru/persons/4ikina

Каран (Фаске) Донна

дата рождения : 1948, 2 октября, модельер

Донна родилась в 1948 году на окраине Манхэттена и с самого рождения окунулась

в мир моды: ее отец был портным, а мать работала манекенщицей в демонстрационном

зале. Любимое детское занятие - рисование - трансформировалась для девочки

в создание коллекций. Она рисовала их просто так. А уже в средней школе

Донна Фаске сшила свою первую коллекцию для показа мод. Свое образование

юная художница-модельер продолжила в нью-йоркской школе дизайна Парсон

(Parson"s School of Design). Но не успела ее закончить, так как модельер

Анна Клайн пригласила ее на работу в свой Дом Моды. Вскоре Донна вышла

замуж за предпринимателя Марка Карана, владеющего несколькими магазинами,

и родила дочку Габриэллу.

Донна мечтала посвятить себя новорожденной девочке и быть просто мамой, но судьба распорядилась иначе: ее наставница Анна Клайн скоропостижно умирает от рака, и Каран в 1971 году становится главным модельером Дома. "Так я стала деловой женщиной, которой не хотела быть никогда", - признавалась Донна Каран. Десять лет напряженного труда были достойно отмечены двумя престижными премиями Coty Awards и зачислением в зал славы Дома Моды Анны Клайн. В 1983 году Донна разводится с мужем, чтобы выйти замуж за скульптора Стивена Вайса. Его любовь и поддержка помогли ей начать свое собственное дело, и осенью 1985 года она успешно дебютировала со своей первой коллекцией. Всего за несколько лет из небольшого ателье, организованного в домашней гостиной, проект Донны Каран превратился во всемирно известную торговую марку DKNY - Donna Karan New York.

Сейчас в ее компании работает больше 1500 человек, почти 100 дизайнеров. Госпожа Каран прекрасно знает цену успеха, и потому она требовательна к себе и своим сотрудникам. Вполне естественно, что при такой самоотдаче понятия семьи и работы постепенно сливаются воедино. "Семья - это движущая сила жизни, главное для человека. Мы очень много времени проводим вместе, поэтому для нас работа - больше чем работа. И атмосфера у нас очень сердечная, семейная, полная тепла и внимания. Мы вкладываем столько любви в то, что делаем! Роль матери состоит в том, чтобы объединять семью. А так как я женщина, стоящая во главе огромного коллектива, то я и чувствую себя мамой".

Как модельер, Донна Каран появилась на сцене моды весьма кстати. Нужна была женщина, способная одеть других женщин, исходя из их реальных потребностей. Сама Донна утверждает, что главный ключ к ее успеху лежит в том, что она конструирует одежду для себя самой - деловой женщины, которой приходится много путешествовать. "Как сделать одежду проще? Как соединить роскошь и удобство? Что подходит тем, кто много ездит?" Решая эти проблемы для своего гардероба, Донна Каран решает их и для других женщин, создавая в меру сексапильные и комфортные вещи.

Свое вдохновение Донна Каран черпает отовсюду: в своей семейной жизни, в своих постоянных путешествиях, на улицах городов мира, у молодежи и друзей.

Источник: http://www.sem40.ru/famous2/e1332.shtml

Одной из самых упорных и волевых стриптизерш Америки в этом году исполнилось 80 лет. Несмотря на это, Темпест Сторм, самая старая стриптизерша в мире, продолжает выступать и по-прежнему восхищает многочисленных поситителей местных казино и клубов, пишет rbc.ru со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Более 50 лет назад рыжеволосую Темпест Сторм прозвали "Девушкой с потрясающей грудью" и "Лучшей грудью Голливуда". С тех пор талантливая танцовщица нашла свое призвание, которое приносит ей славу и деньги по сей день. Что касается ее одногодок, с которыми она вместе начинала карьеру, то все они либо умерли, либо давно "сошли с дистанции".

Несмотря на морщинистую кожу и пигментные пятна, Сторм по-прежнему показывает профессиональный стриптиз, делая стойки и встряхивая своей пышной огненной гривой. Ее выступления, представленные порой сложным номером с увесистым питоном, можно наблюдать в Лас-Вегасе, Палм Спрингсе, Майами и других местах, где находятся элитные злачные заведения.