|

У харизматичной британской певицы Эми Уайнхаус есть все, чтобы стать настоящей звездой: шикарный голос, хорошие актерские данные, композиторский талант. Но когда близко знакомишься с ее творчеством и биографией, понимаешь, что не все так просто. Эми постоянно оказывается не такой, как того требуют законы жанра. Англичанка еврейских кровей, она поет как афро-американка. Выглядит очень сексуально, но никак это не обыгрывает. Ей чуть больше 20, но у нее вокал зрелой женщины. Она так тонко чувствует музыку - и так вызывающе груба в общении. Она пишет нежные мелодии и резкие, скабрезные тексты. И, пожалуй, самое странное: ее не интересуют ни слава, ни деньги. "Для меня на первом месте всегда была музыка. Я согласилась бы жить в грязной дыре, если бы мне пообещали, что я встречусь с Рэем Чарльзом", - заявляет Эми Уайнхаус, новая скандальная сенсация Великобритании, награжденная как композитор за первый же сингл, одна из самых многообещающих молодых артисток, по мнению журнала "Rolling Stone". Без всякого пиетета неся титул "новой Билли Холидэй", она уверяет, что лет через десять и думать забудет о сцене, а с головой уйдет в заботы о муже и своих семерых детях.

Эми Вайнхаус Большой шоу-бизнес открыл Эми Уайнхаус в

2000 году, когда ей было всего 16 лет. Стараниями ее приятеля поп-певца

Тайлера Джеймса (Tyler James) ее демо-записи попали в руки менеджеров

Island/Universal, искавших молодых джазовых вокалисток. Она сразу подписала

контракт и начала выступать как профессиональная певица. Эми УайнхаусБольше всего коллег шокировали весьма откровенные

тексты Эми, посвященные главным образом ее бой-френду, с которым она незадолго

до этого рассталась. Но не только ему. Скажем, трек "Fuck Me Pumps"

- это история о 20-летних девчонках, которые шляются по дрянным клубам,

мечтая подцепить богатого жениха. А в песне "What is it About Men?"

Эми пытается разобраться в характере отца и причинах его непостоянства

в семейной жизни (в свое время она очень переживала развод родителей). В интервью этого периода Уайнхаус постоянно подчеркивала,

что ее дебютный альбом - только процентов на 80% ее заслуга, потому что

по настоянию лейбла на диск попали некоторые песни и миксы, которые ей

абсолютно не нравились. Она была не вполне довольна и аранжировками, так

что позднее, уже после издания второго альбома, признавалась: "Я

сейчас даже слушать "Frank" не могу, да, в общем-то, и раньше

его не любила. Я ни разу так и не прослушала его от начала до конца. Я

люблю только исполнять песни на концертах, но это совсем не то, что слушать

студийный вариант". Эми Уайнхаус очень быстро становится одним из любимых

персонажей желтой прессы. Конечно, не ее музыка, и даже не вызывающие

тексты песен тому виной. Алкоголь и наркотики, скандальные выходки во

время тура, скабрезные шутки, неадекватное поведение, оскорбление фанов

- журналистам было чем поживиться. Газета "The Independent"

уверяла читателей, что Эми подвержена маниакально-депрессивному психозу,

но не хочет принимать лекарства. Сама артистка признавалась, что у нее

проблемы с аппетитом - "немножко анорексии, немножко булимии",

называла себя "больше мужчиной, чем женщиной, но не лесбиянкой",

утверждала, что все ее менеджеры идиоты, маркетинг никуда не годится,

а промоушен дебютного альбома был ужасным. Чем активнее артистка куролесила в реальной жизни, тем

хуже шли творческие дела, то есть фактически не шли никак. Рекординговые

боссы долго ждали от Эми новых песен, пока в конце концов не предложили

ей пройти курс лечения от алкоголизма и взяться за работу. От реабилитационной

клиники Amy Winehouse категорически отказалась, и вместо того чтобы лечиться,

села писать песни. О том, почему она так не хочет отдавать себя в руки

врачей, рассказывала ее новая композиция "Rehab", первая ласточка

в преддверии следующего студийного альбома. Эми всегда говорила, что стоит

ей только начать писать, и ее уже не остановишь. Нужно было только набраться

терпения и дождаться этого момента. В это время в ее жизни очень кстати

появился ди-джей и мультиинструменталист Марк Ронсон (Mark Ronson), известный

по продюсерской работе с Робби Уильямсом (Robby Williams) и Кристиной

Агилерой (Christina Aguilera). Эми называла его главным вдохновителем

второго альбома. Через полгода запись была готова, и в октябре 2006 публика

познакомилась с первым промо-синглом "Rehab", который тут же

катапультировался в британский Тор 10. Изданный следом новый лонг-плей

"Back to Black" был принят на ура и к началу 2007 года возглавил

английский хит-парад. Даже в истории американской музиндустрии пластинке

удалось "наследить": в поп-чарте США с первой же недели она

стартовала под седьмым номером - это был второй результат британской певицы

после Дайдо (Dido), чей альбом "Life For Rent" сходу покорил

4-ю строчку американского рейтинга. Второй альбом, в отличие от дебюта, пронизанного джазовыми гармониями, возвращал в эпоху 50-х и 60-х, черпая вдохновение в тогдашнем соуле, ритм-н-блюзе, рок-н-ролле и творчестве женских поп-групп, в частности ансамбля Shangri-Las. Продюсерские обязанности разделили между собой Салаам Реми и Марк Ронсон. Тандем, а точнее трио Уайнхаус-Реми-Ронсон оказалось на редкость удачным, как в коммерческом отношении, так и в творческом. Певице досталась премия Вrit Award как лучшей сольной артистке, а сам диск "Back to Black" номинировался на звание лучшего британского альбома. В конце 2006 года читатели журнала "Elle" назвали Уайнхаус лучшей артисткой Великобритании. Источник: http://baraban.ua/ru/singers/item/Amy_Winehouse/ Катя Нехаева Окончила муз. школу по классу фортепиано в г. Йошкар-Ола. Во время учебы на химическом факультете МГУ начала писать шуточные песни на свои стихи, вошедшие в муз. сборник "Совершеннолетние Песни". Тогда же играла в народном Театре Старинной Музыки под руководством В. Крейсберга. В США с 1991 г.. В 2000 г. окончила аспирантуру по химии в Clark University, Worcester, MA. Там же прослушала курс муз. композиции. С 2001 г. выпустила несколько муз. альбомов своих песен, включая "Опыт жеманного", "Побасенки", "Страсти роковые", "Петербургские сумерки", а также альбом "Выдох и вдох" с песнями Кати Яровой. Написала ряд песен совместно с Таней Задорской, которые вошли в муз. сборники "Полнолуние. Начало..." и "Песнь Розе", записанные дуэтом в московской студии летом 2003 г.

Концентрируются мгновенно и начинают, перебрасывая друг другу, как мячики, варьировать одну за другой темы, которые каждой приходят на ум со скоростью 100 в минуту. Однажды во время ничего не значащего разговора Таня вдруг что-то тихонько напела. «Что-это? - спросила я. Она неуверенно повторила какие-то странные протяжные звуки, ей тут же стала вторить Катя. Они словно нащупывали мелодию. Она разрасталась, ширилась - и возникала песня. Завораживал распев, это вдруг родившееся двухголосье, словно вмешался опытный хормейстер. Откуда такое пронзительное чутье на звук, мелодию, музыку, откуда эта притягивающая странность, которую хочется слушать и слушать? Мистика: вот тут, за столом, во время ничего не значащего разговора... Теперь я думаю: может быть, значащего - для них. Помните у Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» Как называется стиль, в котором работают Катя с Таней, не берусь определить. Это не всегда авторская песня, потому что они создают мелодии не только на собственные тексты, но и на стихи других поэтов, чаще на великие строки классиков - Блока, Кузмина, Гумилева, Цветаевой. Это часто и вообще не песня – скорее романс, даже салонный романс. А куда деть их смешные - «дурацкие», как они сами говорят - песенки? Похоже, что наши барды – чистой воды романтики. Они не желают в этом признаваться, они шутят над собой и своим творчеством, они рядятся в иронические хламиды, а нежность пробивается в их песнях, как росток из-под земли, и вдруг расцветает вот таким странным названием программы: «Дебоширы, дуэлянты, диссиденты, эмигранты». Исток очевиден: Булат Окуджава. У Кати еще знаменитый студенческий театр Московского университета, у Тани –внутренняя потребность писать стихи и неизбывная , почти обязательная в ее российские годы любовь к авторской песне. В прошлой жизни подруги не встречались, хотя в одно и то же время учились в Москве, а познакомились здесь, в Бостоне. Познакомились – и прикипели друг к другу. Я понимаю Таню: услышав Катино пение, она оказалась завороженной. (Так случилось и со мной. Катин голос обладает таинственной властью. Он со странными модуляциями. Красивый ли, не знаю, просто его тянет слушать. И только потом начинаешь воспринимать слова). Я понимаю Катю: она сразу почувствовала в Тане – несмотря на всю их разность – родственную душу. Знакомство состоялось года четыре назад, а два года спустя родился их дуэт, и он стал как бы катализатором творчества. Начали рождаться песни на стихи бостонских поэтов - Леонида Эпштейна, Федора Финкеля, Евгения Зусера - он же Федя Толстой... Переписывают и свои старые песни, стараясь сделать их более интересными по звучанию, переложить для двух голосов, придать им дополнительные оттенки. Микроинтервью с нашими героинями: ТАНЯ. До приезда в Америку я ни песен, ни стихов не писала. А здесь они на меня как будто откуда- то сверху посыпались, а вместе с ними и мелодии. Знакомство с Катей стало новым витком в творчестве. Мы ищем юмор в лирике и глубокий смысл в юморе. Я очень люблю Катины смешные, немножко «дурацки-сатирические» песенки, и люди их любят, потому что на самом деле они очень глубокие. Послушайте их внимательно, и вы увидите, что они написаны о нашей жизни в России и о тех отношениях, которые складывались между людьми тогда... КАТЯ. Перед самым отъездом я стала в Москве лауреатом очередного бардовского конкурса, познакомилась со многими интересными людьми, завязались творческие контакты. И я тогда задержалась в России на полгода, песни пользовались успехом на Арбате, а потом уже сломя голову - в Америку в гости к подруге. Виза была гостевая, но тут случился путч и я осталась насовсем. Бардовская жизнь продолжилась и в Америке, но не сразу. На какое-то время все остановилось. К тому же - о чем писать? В России это были песни преимущественно сатирические, а здесь у меня не было морального права писать на болезненные тотушние темы. Я их еще не могла осмыслить. Но стали рождаться песни на стихи поэтов Серебряного века, потом и современников. И, конечно, ложились на музыку собственные тексты – жизнь ведь продолжалась, копились новые впечатления, возникали новые мысли, и хотелось всем этим поделиться с окружающими. Стали с Таней много выступать, выяснилось, что и наши песни, и наше исполнение нравятся аудитории слушателей. Вообще, возможность петь дает активнейший творческий заряд. Это, знаете, энергетика необычайная…

Автор: Татьяна Файнберг, г. Бостон.

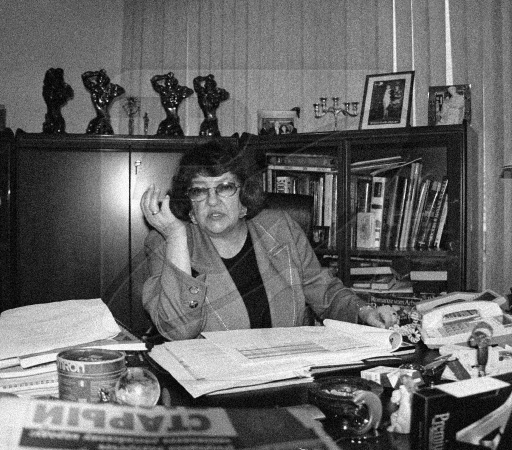

Ирена Лесневская

Впрочем, новое время для Ирены Лесневской наступило гораздо раньше - 19 августа 1991 года. В первый день путча, знаменовавшего собой падение советского режима. В этот день она ушла с Центрального телевидения и вместе с сыном Дмитрием учредила независимую производящую телекомпанию REN TV. Случайное совпадение дат, исполненное символики. Программы производства REN TV шли по многим центральным каналам, собирая большую аудиторию. "До и после" Владимира Молчанова, авторские циклы Эльдара Рязанова, "Клуб "Белый попугай" с Юрием Никулиным, "Чтобы помнили" с Леонидом Филатовым... С 1 января 1997 года REN TV преобразовалась в телеканал с вещанием на всю страну. Появилась собственная служба информации. Стали снимать художественное и документальное кино, сериалы. Создали студию анимации и спецэффектов. Даже в последние годы, в пору безудержного опопсения отечественного ТВ, телекомпания Лесневской задавала стандарты качества. Кислородная подушка - Вы канал РЕН ТВ сегодня смотрите? - А РЕН ТВ не включаете из чувства ревности? - Это больно? - А журнал вы зачем приобрели? - Для вас лично? Или в такой кислородной подушке, по

вашему мнению, нуждается и читатель?

- Учредить политическое издание, независимое от власти,

сегодня не так-то просто. Вы получили чье-то разрешение? - Как издатель, вы не испытываете давления? Персона нон грата В ранней молодости она мечтала стать актрисой. Поступила в ГИТИС на режиссерский. Бросила. Окунулась в столичную богему: литераторы, художники, музыканты... Вышла замуж за писателя Владимира Максимова, в ту пору известного, а после эмиграции во Францию ставшего знаменитым в качестве основателя и главного редактора самого крупного и влиятельного эмигрантского журнала "Континент". Она рассказывает: - Я вообще-то вначале хотела быть врачом. И два года работала лаборанткой в 5-й городской больнице. Но поняла, что я по природе очень брезглива. И безумно сердобольная, жалостливая такая. Буду стоять и плакать, вместо того чтобы сделать укол, помыть, отрезать... Я поняла, что это абсолютно не мое. И поступила на журфак. Тогда время было шальное. А быть женой Максимова - это тоже сумасшедший дом. Мы были в бесконечных поездках. При этом я очень много работала и в журналах, и в газетах. И все хотела стать актрисой. Но у меня непрофессиональное горло оказалось. - В середине 60-х вы пришли на телевидение. Но долгое

время ваша карьера там не складывалась. Почему? - Вам не давали в полной мере проявить себя из-за Максимова? - Уже после его эмиграции? - И что же вы отвечали? - Почему вы тогда не уехали? За кадром - Когда вы работали в киноредакции, что это было? Прозябание? "Меньше всего мы думали о деньгах" - На ЦТ вы ощущали свою нереализованность? - Ну, вы сами, наверное, их подобрали. Для вас важно,

какими человеческими качествами - о деловых я не спрашиваю - обладают

люди в вашей команде? Обходя соблазны стороной - Как вы себя чувствуете в экстремальных ситуациях? Это

ваша стихия? - Чего вы себе не можете позволить ради успеха? Голосуй или проиграешь! - Когда умер Ельцин, вы напечатали в вашем журнале не

дошедшие в свое время до зрителя фрагменты интервью, взятого у Бориса

Николаевича Эльдаром Рязановым между первым и вторым туром президентских

выборов-1996. Интервью создавалось компанией REN TV в совершенно понятных

целях. Те куски из него, что сегодня опубликованы, летом 1996-го нельзя

было давать в эфир? "Жизнь вообще дорогая штука" - Каких ошибок вы бы сегодня не повторили? - Как вы сами считаете, вы дорого заплатили за свой успех? И на первые заработанные деньги мы подарили Дому ветеранов телевизоры, холодильники... Мы были счастливы, что можем этим людям чем-то помочь. Гриша Горин в тот вечер приехал из аэропорта, он провожал отца, ветерана войны, который уезжал в Америку - в таком возрасте, надев все ордена... Безумное было время. Еды никакой. Пустые прилавки. Дикие очереди за выпивкой. И страстное желание чем-то помочь становлению демократии. Сколько новых лиц тогда появилось во власти! Это были совершенно другие лица. Конечно, мы все - дети этого нового времени. Когда оно наступило, я была уже в очень зрелом возрасте, для меня все это слишком поздно случилось. Но за прошедшие 15 лет я смогла реализоваться. Никогда не говори "никогда" - Вы собираетесь когда-нибудь вернуться на телевидение? - Но рано или поздно наступят времена, более благоприятные

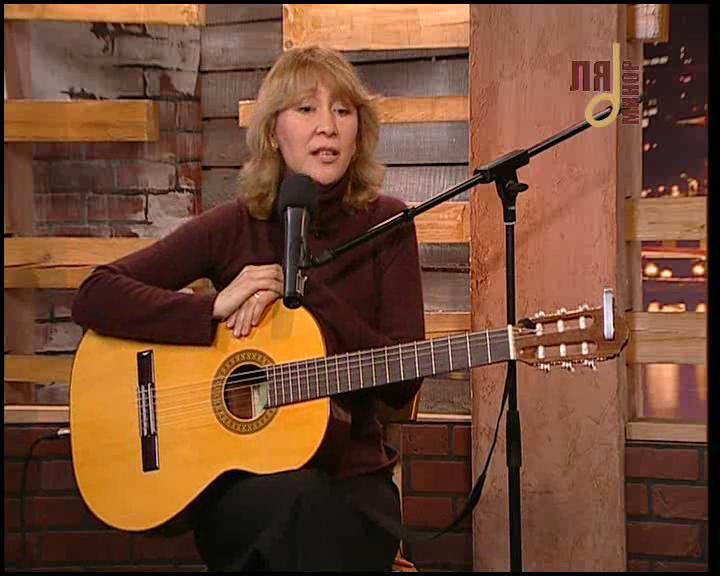

для работы в этой медиаотрасли. - Значит, не вернетесь на телевидение? Источник: http://www.rg.ru/2007/06/29/lesnevskaya.html Ольга Залесская АВТОРСКАЯ песня — демократичное искусство. Консерваторского или сценического образования не требует. Возможно, поэтому каждый видный исполнитель оригинален. Как, например, лауреат множества конкурсов и фестивалей Ольга ЗАЛЕССКАЯ.

— Не раз слышала мнение, что лучшие слова к песне пишутся

тогда, когда человек несчастен, когда у него душа болит. А у вас? — Многие исполнители признаются, что музыкой на жизнь

зарабатывать очень тяжело… Это люди, которые проводят свою жизнь в борьбе за место под солнцем. И если ты не мегазвезда, то ты постоянно должен показывать публике что-то новое. Это огромная, если не сказать, страшная плата за право жить только музыкой. Ведь не может человек все время выдавать фонтан идей, и наступает момент опустошения, когда он либо начинает повторяться, потому что, по законам этой игры, остановиться он уже не может, либо начинает писать откровенную чепуху, либо начинает воровать чужие идеи — пусть даже частично, но все равно это вторичный продукт. Людей, которые могут писать, не мельчая, очень мало — это дар Божий. Что касается меня, то я имею профессию (Ольга Залесская — по образованию журналист, работает в рекламном агентстве. — А.А.), свой кусок хлеба. Могу себе позволить не писать год. — Не складывается впечатление, что в последние годы интерес

к авторской песне упал? И людей кольнуло не только в Москве, а и в других городах и странах: «В концертном зале «Россия» барды поют, а у нас в клубе не могут собраться… Почему?». Хотя в Беларуси авторская песня переживает очень давний, болезненный и затяжной спад. Нет ни одного более-менее приличного крупного фестиваля, на который люди могли бы съехаться и показать себя. А в соседней Украине — более 30 фестивалей авторской песни в год. — И нет никакой надежды на будущее? И мне бы хотелось, чтобы люди знали, что это такое, чтобы появились большие фестивали, а не маленькие междусобойчики, когда компания в 10 или пусть 100 человек поехали в лес, и никто об этом не узнал. Хочется, чтобы, как прежде, люди ездили в гости друг к другу клубами. Но у нас сегодня такой же капитализм, как и везде: деньги — время — деньги. Как всегда, нужен меценат или спонсор. А пока никто не вкладывает в это деньги. Ни частники, которых трудно винить, ни государство, которому, наверное, не до этого. Автор: Анна АНДРУШЕВИЧ Екатерина Редникова: "Хочется опереться на мужское плечо" — В 1998 ГОДУ фильм «Вор», где я сыграла главную женскую роль, номинировали на «Оскар» и съемочную группу пригласили в Лос-Анджелес для участия в церемонии. А мне все время не хватает каких-то полчаса или часа на сборы. Поэтому из дома в аэропорт я выехала впритык и прибыла туда к самому концу регистрации, то есть за 45 минут до отлета. Только мы с другом, который меня провожал, выгрузили из машины чемоданы, как с ужасом поняли, что перепутали аэропорты. Вместо «Шереметьево-1» приехали в «Шереметьево-2». Сломя голову помчались на машине в «Шереметьево-1» и оказались там за 25 минут до вылета самолета. Регистрация закончилась. В то время в Лос-Анджелес летало всего два рейса в неделю.

Потом я позвонила в номер продюсеру Игорю Толстунову,

и тот пообещал дать мне взаймы. Но утром после всех переживаний я проснулась

слишком поздно, Игорь с женой уже ушли в город. От нахлынувших событий

я напрочь забыла, что могу заказать себе что-то в номер и оплатить при

отъезде. В итоге ходила целый день голодная, даже бутылку воды не могла

купить. Деньги заняла только на следующий день. Наелась, напилась. И на

церемонию «Оскара» отправилась в прелестном состоянии духа. В платье от

Валентина Юдашкина. К сожалению, «Вор» не получил «Оскара», однако номинация

на этот приз — тоже высокая оценка нашей работы. По крайней мере, в Америке

слова «Эта актриса снялась в фильме, номинированном на «Оскар» открывают

многие двери. — И как складывалась ваша карьера в Голливуде после церемонии

«Оскара»? — Менеджер не позаботился о том, где вам остановиться? — Что вас больше всего поразило в Америке, когда вы подробнее

познакомились с заокеанским образом жизни? Правило из «Алхимика» — ВЫ как-то сказали, что когда-нибудь обязательно получите

«Оскара», и даже написали оскароносную речь. Откуда черпаете такую уверенность? — А почему испаноговорящие актеры, такие как Пенелопа

Крус, Сальма Хайек, Антонио Бандерас, несмотря на свой акцент, сумели

стать в Голливуде звездами? — При этом вы все-таки продолжаете надеяться на «Оскара». Город одиноких людей — В РОССИИ сейчас очень популярен американский сериал

«Секс в большом городе». То, что нам показывают, действительно похоже

на стиль жизни одинокой обеспеченной американки за тридцать? — В Лос-Анджелесе не женятся и не выходят замуж? — У вас сейчас рядом есть мужское плечо, на которое вы

могли бы опереться? — Можете себя представить на месте безответно влюбленного

человека? — Катя, что вы в первую очередь делаете, когда вечером

возвращаетесь домой? — Хозяйство отнимает много времени? — Что бы вам хотелось изменить в своей жизни? Автор: Мария Март Ирина Орищенко Ирина Орищенко — автор-исполнитель,

родилась 16 мая 1961 года в Ленинграде.

С начала 90-х годов активно гастролирует по стране: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Иркутск, Томск, Новосибирск, города Алтая, Казахстана, Белоруссии и т.д. Выступает перед различными аудиториями: в концертных залах, на заводах, в детских садах, детских домах, НИИ, университетах, школах, в местах заключения, перед врачами, депутатами, милиционерами, летчиками и т.д. На ее творческие мастерские записываются огромные очереди. В настоящее время Ирина живет и работает в столице республики Алтай — г.Горно-Алтайске. С апреля 2000 г. руководит детским клубом авторской песни "Домовой" при ГАГУ (Горно-Алтайский Государственный Университет). Продолжает писать песни, ездить на фестивали. Источник: http://www.artel-shop.ru/AP/Orishchenko/Orishchenko.htm А вот одна из её песен:

Марина Дровосекова

Марина Евгеньевна Дровосекова родилась 5 октября 1983 года в поселке Ликино-Дулёво Московской обл. Занимается танцами с пяти лет.Танцевала в ансамбле народного танца «Прялица». В 1998 - 2000 годах работала диктором информационных программ на районном телевидении в г.Орехово-Зуево. В 2005 году окончила Школу-Студию МХ(А)Т (мастерская Народного Артиста РФ К.А.Райкина). Актриса Российского Государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина. ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ: «Доходное место» по пьесе А.Островского (реж.К.Райкин), роль - Кукушкина «Ай, да Пушкин» (реж.М.Брусникина) «Страна Любви»по пьесе А.Островского «Снегурочка» (реж.К.Райкин), роли - Купава и Елена Прекрасная.

Ирина Розенфельд Ирина Розенфельд стала настоящим открытием

фестиваля «Новая волна». Ира выросла в Керчи, окончила местный лицей искусств,

с детства занималась музыкой, была солисткой ансамбля еврейской общины

«Гешер».

Корреспондент Jewish.ru встретилась с восходящей звездой эстрады. — Вы носите на шее Маген Давид. Что для вас это значит?

Это дань моде на возрождение религиозной традиции, украшение или что-то

еще? Мы ездили в детские лагеря, а проводить время там я очень любила. Надо сказать, ни один детский лагерь никогда не сравнится с еврейским лагерем. В еврейских лагерях дети не слонялись без присмотра, сами себя развлекая, с нами занимались. Кстати, в этом смысле Юрмала мне напомнила еврейский лагерь: ты постоянно в работе, постоянно думаешь, постоянно чем-то занята. Вообще-то я не сказала бы, что у нас очень уж религиозная семья, хотя папа —председатель еврейской общины города Керчь. Но Шаббат мои родные соблюдают. У меня, к сожалению, это не всегда получается в силу концертной деятельности и прочего. Музыку, телевизор — ничего нельзя, а мне, к примеру, выходить на сцену, петь. — На пресс-конференции ваш продюсер Олег Черный обмолвился,

что альбом собирались записывать на идиш… — Вы бывали в Израиле? — Вы обещаете предстать перед публикой в разных амплуа.

Есть какие-нибудь образы, которые вы себе в жизни не позволили бы? — Расскажите о готовящемся альбоме, что и когда ожидать?

— Александр Ревзин, ваш директор, на вид довольно суровый

мужчина. Как вы с ним сработались? Римма Лихач, фотограф Родилась в 1923 году в Москве, до войны училась в школе, где и познакомилась со славным парнем Симой (Самсоном) Файнштейном - будущим мужем, с которым ей было суждено прожить шесть десятков лет. Это очень важный момент очень важный - на нем завязана вся судьба. Когда началась война, Сима ушел на фронт, и во время отступления попал на переформировку где-то в районе Орла, откуда и сообщил об этом Римме. Она туда примчалась, не без приключений нашла его часть, и они вместе отходили с боями дальше. Она стала медсестрой, ей выдали обмундирование и весьма увесистую санитарную сумку, с которой она с ней не расставалась до самой Москвы, оказывая помощь раненым, вытаскивая их с поля боя, делая перевязки и всё, что требовалось для того, чтобы они добрались до медсанбата. Во время следующей переформировки они расписались, но "по техническим причинам" она не смогла взять его фамилию.

Его офицерский аттестат уже был выписан на ее девичью фамилию, хотя она еще и числилась в невестах, что не давало ей на это права, но тогда многое делалось по неписаным законам военной поры. Так она и осталась Лихач, что в будущем оказалось совсем неплохо. После тяжелейшего ранения Сима вернулся с войны фактически не ходячим, водить инвалидную коляску, а затем и автомобиль приходилось Римме, и останавливавшие её гаишники, посмотрев в права, говорили: "С тобой всё ясно! Но смотри - не очень". Смеялись и отпускали с миром. Но это было уже потом, а пока ее оставили в Москве и приказали - иди учись! И она училась в педагогическом институте на литературном факультете, пока не родился сын - Жорик. Все эти личные моменты очень важны, как мы увидим далее. Война закончилась и, как уже было сказано, Сима - офицер-артиллерист, а потом начальник разведки корпуса - вернулся домой инвалидом. Работа требовалась сидячая, и он стал полиграфистом - делал матрицы. А Римма пришла в "Огонек", посидела в отделе писем и поняла, что это ей скучно, и очень тоскливо, потому что письма в массе своей шли такие, что можно было потерять веру в человечество. Люди наивно надеялись через редакцию исправить в жизни то, что было неисправимо. А тут рядом интереснейшее дело - фоторепортаж. С того момента, как она взяла в руки фотоаппарат, ей открылся большой мир. И опять на плече сумка, на этот раз репортерская, и тоже увесистая - аппаратура тогда была тяжелая. Получаться у нее стало сразу неплохо, даже можно сказать, вполне хорошо. И вскоре ее начали посылать на правительственные съемки. Пришла она с одной такой, отозвала меня в сторонку и спросила: - Слушай, Юр, а Брежнев что, дурак? В общем, не понравилось ей это направление, и ударилась она в фотоочерки и репортажи на житейские темы, особенно ей удавался этот жанр. Но не везде женщину-фоторепортера принимали всерьез. Как-то на стройке стали девчонки над ней посмеиваться - что, мол, это за работа такая: щелкай да щелкай. Тогда Римма положила аппарат, взялась за носилки и стала таскать раствор. А потом сказала той девке, что громче других выступала: - А теперь ты бери аппарат и снимай! Признание в фотографическом мире пришло неожиданным образом. Жюри отбирало снимки на очередную выставку, просмотр был анонимный, открывали конверты, смотрели, что-то отсеивали, что-то брали, когда дошла очередь до ее конверта, а в нем было шесть фотографий, то все их и взяли для экспозиции. Единодушно решили - это Тункель! Тогда Семен Фридлянд, бывший в ту пору заведующим фотоотделом "Огонька" и представлявший работы своих подопечных, хитро прищурившись, как он это умел делать, сообщил: это никакой не Тункель, а Римма Лихач! Вот так она и прошла - на ура. Второй сюрприз она преподнесла на выставке работ фотокорреспондентов "Огонька", которая проходила в Доме дружбы, занимавшем знаменитый особняк на Воздвиженке. Рейтинг определялся голосами зрителей, среди которых преобладала фотографическая общественность столицы. И первое место присудили Римме. Ревность мужиков не имела предела. С тех пор и стали подглядывать в лаборатории у нее из-за плеча, - что она там опять наснимала.

Полтора десятка лет плодотворной творческой работы в "Огоньке" - обложки, вкладки, фотоочерки, репортажи. Вот история только одного ее снимка. Как-то увидела милого мальчишечку, и так он ей понравился, что она решила: "А ведь это обложка в детский номер" (Первый номер июня всегда посвящался Дню ребенка). У него на макушке торчал очень забавный хохолок, с которым он и был явлен массовому читателю, и назван своим именем - Ванечка. Когда печатался номер, в типографии случилось ЧП: пропала большая часть тиража, - рабочие попросту растащили журналы с этой обложкой. Пришлось тираж допечатывать. Вскоре после этого Римма поехала в командировку, и когда шла по вагону в свое купе, то увидела, что у всех пассажиров купленные в дорогу "Огоньки", и со всех обложек смотрит Ванечка. С журнала он переселился вскоре на календари, в витрины магазинов. Коллеги, побывавшие за рубежом, рассказывали, что встречались с ним в разных странах. А теперь его лицо, уже взрослое, видят миллионы людей: он ведет на телевидении передачу о жизни животных. Правда, именуют его уже не Ванечка, а Иван Затевахин. Вот такой поворот судьбы... А с Риммой после пятнадцати лет успешной творческой жизни случилась беда, - навалилась коварная, сковывающая движения болезнь - видимо, сказались последствия военных передряг - марш-броски, холодные ночевки, ползание по снегу и прочие "противопоказания" для молодого девичьего организма. И пришлось расстаться с репортажем, но не с фотографией - перешла в отдел заведовать фототекой. Вот такая у нее была фотографическая судьба. А когда и эта работа стала трудной, начала писать рассказы, слава Богу, жизненного материала у нее накопилось, на сто книжек хватит. Кое-что издавалось, а кое-что еще хранится "в закромах". Но - продолжение следует. У сына Георгия, уехавшего мальчишкой в геологическую экспедицию и приславшего маме телеграмму следующего содержания: "Шли десять Туруханск Жорик", - теперь дипломированного и бывалого геолога, выросли два сына - один тоже геолог, а другой - Даня, Даниил Файнштейн, - отучился в институтах, пишет хорошие стихи, а главное - снимает, и тоже профессионально. Его фотографии публикуются в прессе, параллельно он работает и на телевидении, так что семейное дело не заглохнет... Источник: http://www.sem40.ru/famous2/e1307.shtml Мадлен Джабраилова

У Мадлен любовь к острой характерности и сильный низкий голос: с той самой первой роли тоненькой, небольшого роста артистке стали доставаться возрастные роли. С юных лет Мадлен переиграла столько мам, бабуль и комических старух, что любая актриса в возрасте могла бы ей позавидовать. Два года назад она сыграла одну из лучших своих ролей – певицу Изабеллу (прообразом которой послужила знаменитая певица Изабелла Юрьева) в «Самом важном» режиссера Евгения Каменьковича. Для исполнительниц этого спектакля жюри национального театрального фестиваля «Золотая Маска» придумало специальный коллективный приз – так удались в этом спектакле все женские роли. И все же лидер спектакля именно Мадлен – с ее умением носить костюмы прошлых эпох, быть органичной в любой возрастной роли (в «Самом важном» перед зрителем проходит вся жизнь героини, от раннего детства до зрелости) и с какой-то особой мудростью. «Все плохое уже было!» – повторяет ее Изабелла, пережившая все войны ХХ века, и зрители заливаются слезами. В кино Мадлен долгое время не слишком везло. Но вот она появилась в маленьком эпизоде в «Эйфории» Ивана Вырыпаева. И сразу стало ясно: камера ее любит! Случай не заставил себя ждать. Познакомившись с Мадлен, автор фильма «Питер FM» режиссер Оксана Бычкова написала для нее сценарий. В конце августа фильм «Плюс один» вышел в прокат. – Приятно, когда режиссер пишет сценарий специально

для вас? – Этот фильм будто продолжает традиции «Полетов во

сне и наяву» Романа Балаяна. – Вы уже видели фильм – довольны результатом? – Вы сыграли современную молодую женщину, а перед

этим – историческую роль, певицу Изабеллу в «Самом важном» по роману Михаила

Шишкина «Венерин волос». Кого легче играть? – Вас, наверное, не случайно назвали Мадлен – имя

как будто из Серебряного века. – А вам кем приятнее быть? – Одна из самых первых статей о вас называлась «Мадлен,

дочь Рамзеса» – там была ваша фотография вместе с отцом, тогда артистом

Театра на Таганке Рамзесом Джабраиловым. – И все-таки решились поступать в театральный? – Папа не отговаривал от поступления? – Вы помните свое первое впечатление от отца на сцене? – У вас бывало, что вы приходите к Петру Наумовичу

Фоменко и просите какую-нибудь роль, или наоборот – отказываетесь от роли? – Как Фоменко репетирует? – Ваш театр много путешествует. Где вам больше всего

нравится бывать? – Вы однажды обмолвились, что чуть было не оставили

театр и не уехали жить за границу. – Вы как будто говорите словами своей героини из

«Самого важного». А если спросить вас, как в романе Михаила Шишкина, что

для вас самое важное? Текст: Алла Шендерова Юрико Коикэ Бывшая телеведущая и бывший министр обороны Японии Юрико Коике (Yuriko Koike) в понедельник официально объявила о намерении вступить в борьбу за кресло премьер-министра страны, выставив свою кандидатуру на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает AFP. Об этом Коике заявила на пресс-конференции в штаб-квартире ЛДП.

56-летняя Коикэ сообщила, что заручилась необходимой для выдвижения на пост лидера партии поддержкой 20 членов ЛДП. Таким образом не исключено, что Коике станет первой женщиной, возглавившей находящуюся у власти с 1955 года ЛДП и первой женщиной - премьер-министром Японии. Ожидается, что основным соперником Коике среди либерал-демократов будет генеральный секретарь ЛДП, бывший министр иностранных дел 67-летний Таро Асо. Нынешний глава ЛДП, премьер-министр Японии Ясуо Фукуда 1 сентября объявил о своей отставке, ссылаясь на давление со стороны оппозиционной Демократической партии. Этому предшествовала отставка кабинета министров страны и обновление его состава. Сообщалось, что за последние месяцы рейтинг доверия Фукуде на фоне громких коррупционных скандалов упал до рекордно низких 20 процентов. Выборы нового лидера правящей партии назначены на 22 сентября. Наблюдатели отмечают, что либерал-демократы намерены подтвердить свои позиции правящей партии путем смены лидера и проведения в ноябре внеочередных выборов в нижнюю палату парламента. Демократическая партия, выборы нового лидера которой состоятся 21 сентября, в понедельник объявила, что единственным кандидатом на этот пост станет 66-летний Итиро Одзава. Юрико Коикэ, социолог и арабист по образованию, в 1988-1992 годах вела бизнес-новости на телеканале TV Tokyo. Свою политическую карьеру Коике начала в 1992 году. В 2004 году она заняла в правительстве Японии пост министра охраны окружающей среды, а также министра по делам Окинавы и Северных территорий. В начале июля 2007 года Коике была назначена министром обороны в кабинете Синдзо Абэ, однако уже 25 августа по собственному желанию покинула этот пост. Как сообщали японские СМИ, она взяла на себя ответственность за утечку из министерства обороны секретной информации. Источник: Lenta.ru Раиса Нурмухаметова (Нур)

НУР (Нурмухаметова) РАИСА родилась 22 мая 1962 года в

г.Уфе.

— Авторская песня — очень широкое понятие. Любой человек, который взял в руки инструмент, даже колокольчик, уже автор-исполнитель, а у барда, будем говорить без пафоса, другая задача. Бард, менестрель — это человек, который очень точно реагирует на ситуацию в стране. Это, прежде всего, социальный человек, может быть поэтому многие барды так несчастны в личной жизни, быт их неустроен. Вероятно, хорошо, что бардовские песни мало слушают, — значит, в стране все хорошо. Нет таких резких вопросов, которые надо поднимать и о них петь. Сейчас барды поют о любви, о солнце, о дружбе, о светлом и хорошем. Пусть будет так! Одно из стихотворений:

Багдасарова Карина Дата рождения - 20.05.1973, знак Зодиака - Телец

Заметьте: 18 тигров и 18-летняя дрессировщица! 5 октября 1991 года состоялся выпуск нового произведения, в котором Карина сыграла одну из главных ролей. Через пять лет окончила институт культуры и стала режиссером. В своих номерах новоприобретённая специальность ей помогла. Были выпущены номера «Игра с лассо и арапниками», «Иллюзионная академия», ну и конечно в аттракционе «Тигры-Шоу» не обошлось без её режиссёрских и хореографических способностей. В 2003 году Карина была удостоена звания Заслуженной артистки России. У неё есть любимая фраза: «Дети, будьте достойны своих родителей…»

"Родоначальником нашей цирковой династии, является наш дедушка по маминой линии Николай Язев (1915-1991). В 1937 году, учась в Государственном училище циркового искусства, был принят в труппу гимнастов на турниках п/р А. Сметанина, где проработал до начала войны. В 1945 вновь пришел работать в цирк в труппу гимнастов на комическом турнике п/р Георгия Сеничкина. В этом номере впервые в Советском цирке Николай Андреевич исполнил трюк «перелет через турник». Позже с партнером этого номера А.С.Куликовым сделал номер «комические эксцентрики», где впервые был придуман комический трюк «насос», который в дальнейшем стал классической репризой многих коверных. В 1968 году Ветераном труда ушел на заслуженный отдых.

Наш отец Михаил Багдасаров очень любил животных и мечтал

стать дрессировщиком. Всеми правдами и неправдами ухитрялся проникать

за кулисы цирка, радовался любой возможности помочь униформистам или служителям.

В шестнадцать лет Миша становится униформистом. Вскоре ему невольно пришлось

участвовать в драматических событиях. Однажды, воспользовавшись недосмотром

служителя, питомцы Маргариты Назаровой вышли из клетки. Тигрица Рада ворвалась

в гримерную, где готовилась к выступлению ничего не подозревавшая участница

программы. На помощь перепуганной насмерть артистке пришли униформисты,

при этом особенно отличился Багдасаров. Оценив смелость юного помощника,

Назарова пообещала, что когда ему исполнится восемнадцать лет, возьмет

его к себе в аттракцион и слово свое сдержала. В нашей стране, впрочем, как и во всем мире, нет учебных

заведений, готовящих дрессировщиков. Проходят эту непростую науку под

руководством опытных наставников, постигая ее премудрости на деле. Михаилу

повезло - девять лет он помогал готовить животных таким талантливым дрессировщикам,

как народная артистка РСФСР Маргарита Назарова и Константин Константиновский.

Изучая их методы дрессуры, перенимая опыт, Багдасаров стремился выработать

собственный стиль, уйти от легкого пути подражания мастерам. В 1973 году Михаил начинает выступать самостоятельно. Первый созданный им номер «3абавные ослики» был еще очень далек от заветной мечты. Пока еще шел процесс становления молодого артиста, постепенно совершенствовались навыки работы с животными. Но вскоре он приступает к разработке сценария для нового аттракциона «Давид Сасунский». Три года шла напряженная работа над аттракционом. И вот 17 августа 1979 года зрители увидели премьеру нового грандиозного произведения. В этом аттракционе впечатляет практически всё: свет, музыка, необычные для цирка театральные декорации, манера общения со свирепыми хищниками Михаила, который выводит на манеж львов, тигров, пантер, ягуаров, леопардов, пум. Ну и конечно же музыка Арама Ильича Хачатуряна из балета Спартак не оставит равнодушным даже самого предвзято настроенного зрителя. В 1991 году был выпущен новый аттракцион «Тигры-Шоу» с 18 уссурийскими тиграми. В этом аттракционе Багдасаров стал работать с дочерью Кариной. Прошло, два года и Михаил ввёл в работу своего сына Артура. Спустя шесть лет за большие заслуги в области искусства Михаилу была присвоена высшая награда - почетное звание Народного артиста России." Габриэла Шалев

67-летняя Габриэла Шалев - профессор юриспруденции Еврейского университета в Иерусалиме и исполняющая обязанности ректора академического колледжа в Кирьят-Оно, член руководящего совета радиовещательной компании Израиля и член попечительского совета "Еврейского агентства" - заменила на посту Дана Гиллермана, который представлял Израиль в ООН с 1 января 2003 года. В торжественной речи по случаю вступления на должность Габриэла Шалев высказала обеспокоенность по поводу иранской ядерной программы и действий "Хизбаллы" на юге Ливана. Габриэла Шалев также отметила, что, несмотря на то, что она была назначена на эту должность государством Израиль, она также будет представлять в ООН интересы еврейской диаспоры. Г.Шалев была ректором колледжа, председателем Комитета по телевидению и телерадиовещанию и членом Совета попечителей Еврейского агентства. Когда Шалев высказала озабоченность по поводу наращивания вооружений "Хизбаллы", Пан Ги Мун заверил посла в том, что к Израилю в ООН относятся как к равноправному партнеру, хотя большинство среди 192-х членов этой организации представляют мусульманские государства и страны третьего мира. Правозащитная организация "Шурат а-Дин" выступила с протестом против назначения проф. Габриэлы Шалев послом Израиля в ООН. Причинами протеста были заявлены отсутствие у Габриэлы Шалев необходимого опыта дипломатической работы, а также ее политическая ориентация, которая, по мнению "Шурат а-Дин", не позволит ей объективно и беспристрастно выполнять ее обязанности. Габриэла Шалев является одной из основательниц организации "Бецелем", а также была членом директората "Нового фонда Израиля". Обе организации известны своей про-арабской ориентацией. Профессора Шалев продвигала на этот пост министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Она - опытный специалист, имеет репутацию эксперта мирового уровня в области имущественного права. В ближайшие недели Даниэль Гиллерман завершает свою каденцию в Нью-Йорке, после чего его сменит Габриэла Шалев. Согласно данным новостного агентства Ynet , вокруг назначения состоялись политические дебаты между главой правительства Эхудом Ольмертом и министром иностранных дел Ципи Ливни. Ольмерт был заинтересован в продвижении бывшего консула Израиля в Нью-Йорке Алона Пинкаса, обладающего неоспоримым талантом оратора, а также большим опытом работы в политике и знанием американских реалий. Кандидатуру Пинкаса поддерживал также министр обороны Эхуд Барак, которого связывают с ним многолетние дружеские отношения, президент Шимон Перес и спикер Кнессета Далия Ицик. Источники в МИД утверждают, что против назначения Пинкаса

активно возражала глава МИД Ципи Ливни, которая не хочет видеть на этом

посту ставленника своих политических оппонентов Ольмерта и Ицик и стремится

единолично определять политику своего ведомства. Светлана Ветрова Композитор, поэт, исполнительница бардовских песен Светлана Ветрова родилась и живет в Санкт-Петербурге. В 1981 г. она впервые пришла в питерский клуб КСП "Меридиан" и с тех пор не расстается с гитарой. Много путешествует, выступает на концертах и фестивалях в самых разных городах и странах. Можно по-хорошему завидовать любителям авторской песни, которым посчастливилось услышать ее "живьем". Это удивительное чувство – впитывать те энергию и искренность, доброту и любовь, которые она излучает на своих концертах.

"...С 1992 г. отвечает за направление авторской песни в Фонде помощи обездоленным детям Санкт-Петербурга. Провела более 130 концертов в школах, больницах, интернатах, приютах, детских домах. С 1992 г. рисует, фантазирует, поет с детьми-дошкольниками в группе "Умница" (детский сад N 66), ведет курсы гитарного аккомпанемента для детей..." В России Светлана стала известна в 92-м году, когдат вышла ее первая пластинка – виниловый диск " Стожары". Заглавную песню этого диска она спела на концерте лауреатов Грушинского фестиваля еще в 86-м году. После этого вышли аудиокассеты " Песни солнечных зайчиков" (1995 г.) и " Сложно жить летучей кошке" (1997 г.), выпущенные позже и как CD, а весной 2001 г. появился первый "настоящий" компакт-диск " Я рисую море" (Светлана каждое лето живет на берегу Черного моря, в Барзовке, известном КСПшном лагере). "Лютик" (или Ольга и Осип) Осенью 1924 года произошла встреча Осипа и Ольги – Оси и Лютика. Мандельштаму – 33 года, Ваксель – 22-й. Он – признанный поэт, рядом – жена и друг, Надя, дитя своего времени во всех смыслах – с замашками светской львицы и задатками будущего постамента памятника свому мужу. Она – юное, но уже многое познавшее существо, разведенная жена, мать маленького сына, вынужденная своими силами удерживаться на плаву, во всех сложных жизненных обстоятельствах. Существо, которое, по свидетельствам подруг, очень быстро влюблялось, причем, с самого раннего возраста (отсюда и брак в 18 лет), и так же быстро теряющее интерес к своему избраннику.

Недаром в ее записках, относящихся к последним годам жизни, во всяком случае, продиктованных после интересующей нас истории, нет никакой теплоты в отношении к Мандельштаму. «Около этого времени (осень 1924 г.) я встретилась с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме Макса Волошина в те два лета, когда я там была…». А имя? Она его не называет. И это означает, я уверена в этом, что этот человек перестал для нее существовать - просто один в ряду многочисленных поклонников, да еще и проявлявший бестактность своей назойливостью в то время, когда она уже достаточно охладела.

Е.А. Мандельштам "... Осип и я познакомились с Лютиком в Коктебеле

в 1915 году, где она была с матерью. Ей тогда было всего двенадцать лет.

Это была длинноногая, не по возрасту развитая девочка. Детского общества

в Коктебеле почти не было, и мы с ней, хотя я был старше, весело проводили

вместе время у моря. Любили по вечерам незаметно взбираться на башню дома,

усаживаться в уголке на пол, подобрав под себя ноги, и слушать все, о

чем говорили взрослые... ... Я со своей стороны даже не подозревал об этой романтической

истории и, бывая у Осипа, как-то ни разу с Лютиком там не встретился.

От близких в то время к Осипу людей совсем недавно, через десятилетия,

узнал, что отношения Осипа и Надежды Яковлевны настолько тогда обострились,

что у нее как будто был уже сложен для отъезда чемодан, за которым должен

был прийти художник В. Татлин, влюбленный в нее. Однако разрыв не состоялся,

Надежда Яковлевна для брата была всем в жизни. Без нее существование для

него теряло всякий смысл. Встреча брата с Лютиком в 1927 году была последней.

Отношения между ними больше не возобновлялись. ... Я Лютика не видел с конца 1916 года. Наши интересы

и среда, в которой каждый из нас вращался, были очень далекими. Но в 1927

году мы с Лютиком случайно встретились на одном из концертов “Кружка камерной

музыки”, которые давались в помещении на углу Невского и Садовой… Лютик

по-прежнему была прекрасна. Но личные неудачи и лишения оставили на ней

свой след. Она стала более замкнутой, в ней ощущалась какая-то внутренняя

опустошенность..." Петр Багров ... Кино всегда интересовало Ваксель: еще с начала 1920-х

она писала небольшие рецензии на новые фильмы для театрального отдела

«Ленинградской правды», а в 1924–1925 годы училась в ФЭКСе. Ведущей актрисой

мастерской она так и не стала, хотя была достаточно заметна. Вот что сама

она писала об учебе у Козинцева и Трауберга: «Все это нравилось мне, было для меня ново, но мои режиссеры не хотели со мной заниматься, отсылая меня к старикам Ивановскому и Висковскому, говоря, что я слишком для них красива и женственна, чтобы сниматься в комедиях. Это меня огорчало, но, увидев себя на экране, в комедии “Мишки против Юденича”, пришла к убеждению, что это действительно так. В конце 1925 года я оставила ФЭКС и перешла сниматься на фабрику “Совкино”. Здесь я бывала занята преимущественно в исторических

картинах, и была вполне на своем месте. Мне очень шли стильные прически,

я прекрасно двигалась в этих платьях с кринолинами, отлично ездила верхом

в амазонках, спускавшихся до земли, но ни разу мне не пришлось сниматься

в платочке и босой. Так и значилось в картотеке под моими фотографиями:

“типаж—светская красавица”. Так и не пришлось мне никогда сниматься в

комедиях, о чем я страшно мечтала». Н. Я. Мандельштам "... В дни, когда ко мне ходила плакать Ольга Ваксель,

произошел такой разговор: я сказала, что люблю деньги. Ольга возмутилась

- какая пошлость! Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки и

бедность ей куда милее, чем богатство, что влюбленный Мандельштам засиял

и понял разницу между ее благородством и моей пошлостью..." Кстати, «плакать» Ольга ходила, потому что других подруг

близко не было, а отношения с бывшим мужем превратились в череду судебных

процессов, интриг и преследований с его стороны. АиФ Петербург, № 47 (484) от 20 ноября 2002 г. Из-за Лютика (так звали ее близкие), из-за Ольги Ваксель,

поэт чуть не бросил жену. Из-за нее и Надя собрала свой чемодан и всерьез

жалела, что отдала мужу пузырек с морфием — а то ушла бы и из жизни. Ушла

бы, была с характером. Словом, Надя слегла. У нее поднялась температура, и она

незаметно подкладывала мужу под нос градусник, чтобы он испугался за нее.

Но он спокойно уходил с Ольгой. Зато приходил отец его, и, застав однажды

Ольгу, сказал: «Вот хорошо: если Надя умрет, у Оси будет Лютик»… Надя

собрала чемодан, написала, что уходит к другому. Но, что-то забыв, вернулся

Мандельштам, увидел чемодан, взбесился и стал звонить Ольге: «Я остаюсь

с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда… Мне не нравится ваше отношение

к людям». Потом скажет Наде, что бы он сделал, если бы она ушла от него.

«Он решил достать пистолет, — пишет Надя, — и стрельнуть в себя, но не

всерьез, а оттянув кожу на боку… Такого идиотизма даже я от него не ждала!..» Все о... ... Чем же объяснить тогда глухую ревность и ненависть

к Ольге Ваксель, спрятанную в несправедливых, неправильных строках Надежды

Яковлевны в ее «Второй книге» воспоминаний?.. Болью отвергнутой Женщины,

более ничем, ведь, как говорила о ней Ольга Александровна, «Она всегда

претендовала на монополию»... Это, конечно, было полным правом жены Поэта... Лютик уже свыклась с тем, что самое главное в жизни кратко

и неизменно завершается поражением. Девушке не дали доучиться, она получила свидетельство

об образовании уже советского образца, совмещая учебу с работой. О том,

чем приходилось заниматься матери, довольно обстоятельно рассказал сын.

Раннее замужество – это не только дань девичьему увлечению, но и возможность

хоть как-то упорядочить свою жизнь. Вот и получается, что «самое главное

в жизни кратко и неизменно завершается поражением». А дальше 20-е годы,

когда «все разрешено», общественная мораль расплывчата, а прежний опыт

к новой жизни не приспособишь. Я не могу осуждать 20-летнюю красивую девочку

за то, что она хотела жить, пыталась совместить несовместимое, жила по

велению своей души и характера, сложившегося в тяжелое время перемен.

В заключение хочу сказать, что быть Музой поэта, как

бы к этому не относились близкие, друзья, просто яростные поклонники не

столько поэта, сколько его определенного образа, неблагодарное дело. Слишком

многим хотелось бы убрать то или иное имя. Тем не менее, именно Музы волнуют

воображение, заставляют пристальнее всматриваться в строчки стихов. В

2003 году на российских телеканалах показывали фильм «Больше, чем любовь.

Осип Мандельштам и Ольга Ваксель». Творческое объединение «Театр плюс»,

Театр «Картонный дом», имеет в репертуаре спектакль «Ангел, летящий на

велосипеде» по документальной повести Александра Ласкина об Осипе Мандельштаме

и Ольге Ваксель. Источник: http://www.vilavi.ru/sud/070306/070306.shtml Ольга Калашникова

Родилась 28 сентября 1978 г. в Тольятти. Окончила педагогический институт по специальности «учитель русского языка и литературы». Работала в школе, вела театральную студию. Занималась в молодежном театре «Ровесник» у режиссера-педагога Н.С.Ходовой. В 2005 году окончила режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС (актерская группа, мастерская Сергея Женовача). В дипломном спектакле "Поздняя любовь" (режиссер

Уланбек Баялиев) Ольга сыграла Варвару Харитоновну Лебедкину.

Занята в спектаклях:

Фильмография: «Штрафбат», режиссер Н.Досталь (2004 г.) Шаши Мартынова

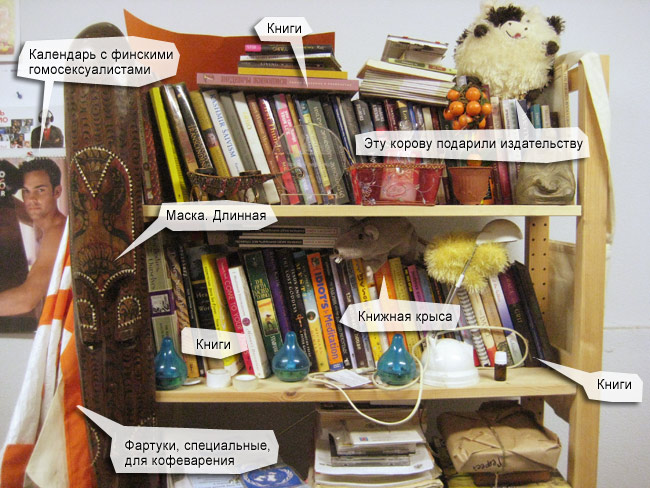

Символом Livebook, издающего живые книги

для живых людей, является сперматозоид. Он и живёт у них в офисе, который

расположен в подвале жилого дома рядом с метро «Академическая» (Москва,

естественно). Зовут его Кеша. «Потому что Иннокентий — невинный*»,— объяснила

мне маркетолог Livebook Ольга Лябина.

«У нас есть серия книг „Кофейное чтиво“,— говорит PR-менеджер

Livebook Ольга Лукас,— на выставках мы придумали устраивать кофейный час

с 13–00 до 14–00 и варили кофе прямо на стенде. Nash Fashion сделал нам

эти кофейные фартуки».

Заодно это и мини-склад. «Для повседневных нужд»,— говорят сотрудники Livebook почти хором. Книги попадают сюда через «бомболюк» — огромную дверь в подвальной стене, выходящую во двор. Когда приезжает грузовик с новинками, все Livebookовцы (а это в основном девушки) занимаются bookfitness — разгружают «товар», строя из стопок книг высоченные башни. _____________ Автор: Рыкова Елена Суламифь Мессерер В Лондоне на 96-м году жизни скончалась Суламифь

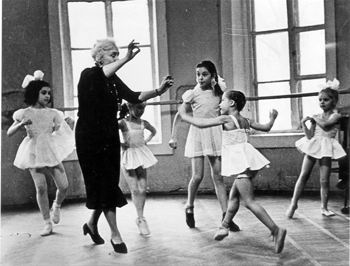

Мессерер, старейшина знаменитой династии Мессереров–Плисецких.

Народная артистка России всю свою долгую жизнь прожила независимо и своевольно,

но, несмотря на это, удостоилась и Сталинской премии, и дворянского титула.

Жизненный путь балерины похож на ураган – как и ее манера танца. Суламифь

Мессерер, в отличие от других балетных гранд-дам не имевшая правительственных

мужей и покровителей, позволяла себе жить свободно и по совести. И, вопреки

неписаным законам, ничего ей за это не было. В балет она пришла по стопам брата Асафа в военно-коммунистическом

1920-м. В нетопленной школе ее попросили снять шубу и "показать ножки".

Ножки понравились – и дочь многодетного зубного врача попала в класс к

некоронованному правителю Большого – Василию Тихомирову. Кроме ножек у

девочки обнаружился почти мужской прыжок, залихватское вращение, недетская

выносливость и шквальный темперамент. Немудрено, что в еще не оправившемся

после революции театре она быстро заняла положение ведущей солистки (попутно

став чемпионкой СССР по плаванию вольным стилем). Вместе с братом Асафом

она, первая из советских балерин, заключила самостоятельный контракт на

заграничное турне в 1933-м. ("Кто-то подсказал, что есть такой Енукидзе,

который ведает искусством, его потом тоже расстреляли,– позвоните ему.

А звонить было очень просто: взять телефон и набрать номер. Он говорит:

пожалуйста, езжайте. Нам дали заграничные паспорта, мы и поехали".)

В Париже они встречались с Матильдой Кшесинской и другими звездами императорского

балета. Собрались было отправиться в Америку, но предпочли Москву – там

как раз ставили "Пламя Парижа".

В этом любимом балете Иосифа Сталина Суламифь Мессерер

станцевала жизнерадостную революционерку Жанну – и так понравилась вождю

народов, что он трижды смотрел спектакль с ее участием. ("Он сидел

в ложе сбоку, возле самой сцены. Не совсем хорошо его видно было. Но можно

было догадаться о его присутствии. Я танцевала перед Сталиным 'Пламя Парижа',

и он дал нам всем Сталинскую премию. Мы получали невероятную зарплату.

Вот такие перепады. С одной стороны, расстреливал людей, а с другой –

показуху делал".) Про расстрелы балерина знала не понаслышке – расстреляли

Михаила Плисецкого, мужа сестры Рахили. Сестру с младенцем отправили в

лагерь, а ее старших детей, Майю и Алика, спасла от детского дома орденоносная

Суламифь. Своевольную племянницу воспитывать было нелегко, однако именно

тетка подготовила с ней "Умирающего лебедя", научив ее пользоваться

божественными руками, не желавшими знать академических позиций. В войну она первой из эвакуированных прим примчалась

в Москву – как раз к открытию в октябре 1941-го филиала Большого театра.

("Ставили мы 'Дон Кихот', репетировали три месяца, наконец, спектакль

был готов. Вдруг Габович мне говорит: 'Я знаю, что это несправедливо,

но в Москву приехала Головкина, и я получил приказание министра культуры

Храпченко, чтобы премьеру танцевала она'. Что делать? В кабинете была

'вертушка'. Я набираю номер Землячки Розалии Самойловны, была такая старая

коммунистка. Она просит подождать у телефона и через несколько минут говорит:

'Товарищ Мессерер, спокойно танцуйте премьеру. Храпченко отменил приказ'.

Я по всем лестницам бежала – слышу музыку моего выхода. В кулисе уже стоит

Головкина. Я сказала ей: 'Уходи вон отсюда!' Вышла на сцену и начала танцевать.

А Головкина мне ответила: 'Ну и ничего страшного. Я станцую следующий

спектакль, но в рецензии будут хвалить меня'".) Танцевать Суламифь любила, однако фанатичкой не была.

Могла по пять часов собирать грибы, забыв о больном колене и грядущем

спектакле; гоняла на личном автомобиле как гонщик; плавала как акула и

обожала драгоценности. Так что балеринскую карьеру она оставила без особых

страданий в 42 года – к тому времени у нее появилась новая страсть: педагогика.

Дар к преподаванию Суламифь обнаружила феноменальный: на ее классе растанцовывались

самые закомплексованные и бесталанные. Болтовни о методике не приветствовала,

учеников продвигала яростно, посягательств на собственную независимость

не терпела; так что в начале 60-х, когда и в балетной школе, и в Большом

театре только начали устанавливаться авторитарные стили руководства, она

без колебаний бросила родные стены и с тех пор работала только там, где

хотела и куда ее звали. В Японии, например. Именно Суламифь Мессерер стояла у

истоков японского помешательства на классическом балете, именно она подарила

местному балету русскую технику – ту виртуозность вращений и педантичность

позиций, которым сейчас могут позавидовать сами русские. Но связь Суламифи

с Японией стала судьбоносной не только для японцев: именно там сталинская

лауреатка стала невозвращенкой – в 72 года. Сама она придерживалась версии

о спонтанности решения. Однако это решение самым невинным образом совпало

с гастролями Большого театра в Японии, в которых участвовал ее сын Михаил

Мессерер, тоже, разумеется, не вернувшийся в СССР. Почтенную даму наперебой зазывали преподавать в разные

страны. Она остановила выбор на Королевском балете Великобритании и любимой

Японии и до самого последнего времени регулярно моталась с края на край

света, давая классы и репетируя по пять-шесть часов в день. Оценив возросший

уровень национального балета, королева Елизавета возвела ее в рыцарское

достоинство, удостоив титула Dame и наградив высшим орденом Великобритании

"за заслуги перед искусством танца". В России победительная

Суламифь публично появилась четыре года назад на вручении приза "Душа

танца": помахивая цветами, 92-летняя роскошная старуха задрала юбку

и оторвала боевой канкан. И только тогда стало понятно, что потерял в

ее лице русский балет. Время новостей, 4 июня 2004 года Татьяна Дрыгина Разносторонне одаренная женщина, она поднималась на высоту свыше 6000 м (Памир, Пик Омара Хайама), участвовала в горных походах в Карпатах, по Кавказу и Алтаю.

Дрыгина Татьяна Владимировна родилась 9 декабря 1965

года в Киеве, где и жила долгое время. Живет в Москве.

А вот одно из её стихотворений:

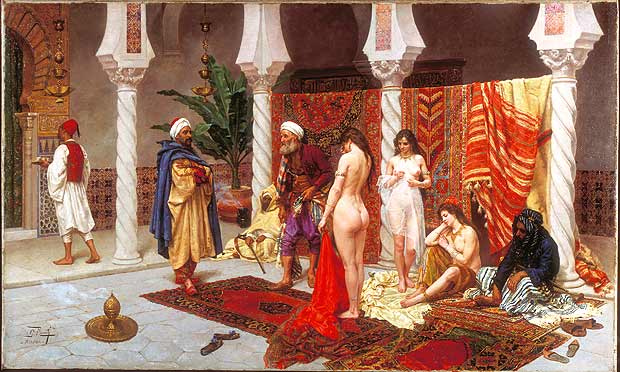

Автор: Ольга Францкевич-Йорансон , драматург, режиссер, специалист по истории мировой эротики Женщина может начать соблазнять в период, когда она уже завоевана кем-то. У женщины возникает сексуальное желание к мужчине, когда ОН ее завоевывает, а не она. Женщина может завоевать только в одном случае, если она непосредственно к мужчине имеет какие-то меркантильные соображения. Эта тема только вчера, когда я изучала гаремы, повернулась для меня совершенно другой стороной. Гаремы для меня вдруг стали на самом деле зоной сталкера, практически тюремной. Когда в гаремах было от 1000 до 10 000 наложниц. Когда девочки попадали туда по 200 штук в ряд. И когда между ними проходили некие такие женщины с плетками, когда отслеживали каждый их режимный шаг. И когда девочка для того, чтобы соблазнить единственного мужчину, которого она практически никогда не видела в этой жизни и чаще всего просто ненавидела, потому что эти наложницы содержались в антисанитарных зачастую условиях.

Иллюстрация

Она за много, много лет, еще будучи девочкой, допустим, черкешенка, которую воровали из деревени, уже пошагово училась соблазнять этого единственного мужчину. Единственная цель вот этого завоевания соблазнения, было улучшить свои социальные, политические и гигиенические условия. Хоть каким-то образом. И когда она подходила, подступала к этому, проводила практически единственную ночь со своим, так сказать, искусителем, она получала в этот момент, я думаю, некое сексуальное наказание. Если она, допустим, зачинала ребенка в этот момент, то да, эти условия могли улучшиться. Да, ее могли перевести куда-то в более лояльные условия. То это уже называется завоевать. Я могу рассказать совершено потрясающую историю. Это происходило в хиньянскую эпоху в Японии, 11-13 век. История состояла в том, что это была среда аристократии. А аристократия в основном носила шелка. Красивые, изысканные шелка, которые стоили невероятно дорого, потому что они выпускались естественно вручную. И были девочки, которые... вот мир не знает такой искусственной (ну как бы искусственной) изоляции женщин, которых хотят мужчины. И вот этих девочек отбирали в детстве в рыбацких деревнях. Они великолепно умели плести сети, были изысканны и красивы. Их привозили их во дворец и в течение нескольких лет отшелушивали от них этот крестьянский налет. Они начинали изучать музыку, каллиграфию, изысканные способы соблазнения мужчин. То есть самые разные искусства, которые необходимы были для аристократии. И знаете, что потом делали с ними аристократы мужчины? Они их сажали в специальные зарешёченные вольеры, где они на глазах мужчин из мертвой бабочки тянули вот эту шелковичную нить и наматывали её на специальные жерди. При этом они сидели за решеткой. И мужчины могли протянуть свою руку и дотронуться до кромки пола. Но поскольку девочки были изысканные и красивые, им было по 12 лет, это это был самый расцвет. Мужчины аристократы приходили в эти комнаты и соблазнялись этими девочками, которые для них были абсолютно недоступны. Я не считаю, что современной женщине сложно соблазнить современного мужчину на одну, на две ночи, и даже, может быть, на месяц. А вот удержать современного мужчину, очень сложно. Мы говорили об одежде. И у нас произошел спор по поводу коротких юбок и всего такого прочего. Кстати говоря, мне кажется, что в современном мире такая открытая одежда уже в принципе мужчин не соблазняет, поскольку он к ней привык. Я однажды делала передачу «Самая эротичная женская одежда», рейтинг такой был. И знаете, я пришла к совершенно удивительному выводу, что самой соблазнительной женской одеждой, самой эротичной женской одеждой является хиджаб. Ну, понятно, что на нашу современную женщину не наденешь хиджаб, который не открывает ни миллиметра женского тела. А открывает его только тогда, когда необходимо женщину раздеть. Или кимоно в хиньянскую эпоху, когда одевалось 12 слоев. Самый сильный источник сексуального возбуждения для мужчины

является его собственная фантазия. А к этому относится недоступность женщины,

может быть, НЕКАЯ недоступность в одежде. Я, конечно, не призываю женщин

не выставлять напоказ свои соблазнительные части тела. Я все-таки - специалист

по истории мировой эротики и не являюсь психологом, то есть не даю каких-то

практических советов. Я могу лишь сказать, что в ту же хиньянскую эпоху,

когда аристократки надевали на себя по 12 слоев шёлкового тончайшего кимоно

и этим доводили мужчину в разговоре до какого-то определенного экстатического

состояния, после чего мужчина один за другим слоем обнажал постепенно

их тело, то это и было целью соблазнительниц. Джудитта Паста

Расцвет славы Пасты наступил в начале 1830-х гг., когда в расчете на ее феноменальный дар стали писать оперы ведущие оперные композиторы Г. Доницетти и В. Беллини. Выступление Пасты в опере Доницетти «Анна Болейн» (1830), а также в операх Беллини «Норма», «Сомнамбула» (обе — 1831 г.) и «Беатриче де Тенда» (1833) определило их огромный успех. Свыше 10 лет Паста была самой знаменитой оперной примадонной Европы, выступая преимущественно в Париже и Лондоне. Она обладала сильным голосом необычайного диапазона и ярким драматическим темпераментом, абсолютное владение бельканто уникально сочеталось в ней с талантом трагической актрисы. Довольно рано Паста стала терять голос, тем не менее концерты и оперные спектакли с ее участием по-прежнему были большим художественным событием; так, во время гастролей в России (1840–41) Паста поразила критику и публику исполнением патетических партий (особенно Нормы), их особой выразительностью и убедительностью передачи трагических чувств. Среди важнейших ролей Пасты также Керубино в опере «Свадьба Фигаро» Моцарта, заглавные партии в операх Россини («Танкред», «Золушка», «Семирамида») и Д. Паизиелло («Нина, или Безумная от любви»). Источник: http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=13158&query= Восторженными отзывами о Джудитте Пасте, которую В.В.

Стасов назвал «гениальной итальянкой», пестрели страницы театральной прессы

разных стран Европы. И в этом нет ничего удивительного, ибо Паста — одна

из выдающихся певиц-актрис своего времени. Ее называли «единственной»,

«неподражаемой». Беллини сказал о Пасте: «Она поет так, что слезы туманят

глаза; даже меня она заставила плакать». Джудитта Паста (урожденная Негри) родилась 9 апреля 1798 года в Сартанно, близ Милана. Уже в детстве она успешно занималась под руководством органиста Бартоломео Лотти. Когда Джудитте исполнилось пятнадцать лет, она поступила в Миланскую консерваторию. Здесь Паста в течение двух лет училась у Бонифачьо Азиоло. Но любовь к оперному театру победила. Джудитта, бросив консерваторию, сначала участвует в любительских спектаклях. Затем она выходит и на профессиональную сцену, выступая в Брешии, Парме и Ливорно. Ее дебют на профессиональной сцене не вышел удачным. В 1816 году она решила покорить зарубежную публику и отправилась в Париж. Ее выступления в Итальянской опере, где в то время безраздельно властвовала Каталани, остались незамеченными. В том же году Паста вместе с мужем Джузеппе, также певцом, предприняла поездку в Лондон. В январе 1817 года она впервые спела в Королевском театре в «Пенелопе» Чимарозы. Но ни эта, ни другие оперы успеха ей не принесли. Но неудачи лишь подстегнули Джудитту. «Вернувшись на родину, — пишет В.В. Тимохин, — она с исключительным упорством начала с помощью педагога Джузеппе Скаппа работать над голосом, стремясь придать ему максимальную яркость и подвижность, добиться ровности звучания, не оставляя в то же время кропотливого изучения драматической стороны оперных партий». И ее труд не пропал даром — начиная с 1818 года зритель мог видеть новую Пасту, готовую покорить своим искусством Европу. Удачными стали ее выступления в Венеции, Риме и Милане. Осенью 1821 года с большим интересом слушают певицу парижане. Но, пожалуй, началом новой эры — «эры Пасты» — стало ее знаменательное выступление в Вероне в 1822 году. "Голос артистки, трепетный и страстный, отличавшийся исключительной силой и плотностью звука, в соединении с отличной техникой и проникновенной сценической игрой произвел огромное впечатление, — пишет В.В. Тимохин. — Вскоре после возвращения в Париж Паста была провозглашена первой певицей-актрисой своего времени… …Как только слушатели отвлекались от этих сопоставлений и начинали следить за развитием действия на сцене, где взору их представала не одна и та же артистка с однообразными приемами игры, лишь менявшая один костюм на другой, а пламенный герой Танкред («Танкред» Россини), грозная Медея («Медея» Керубини), нежный Ромео («Ромео и Джульетта» Цингарелли), даже самые закоренелые консерваторы выражали свой искренний восторг. С особой трогательностью и лиризмом исполняла Паста партию Дездемоны («Отелло» Россини), к которой возвращалась затем неоднократно, каждый раз внося существенные изменения, свидетельствовавшие о неустанном самосовершенствовании певицы, о ее стремлении глубоко понять и правдиво передать характер шекспировской героини". Услышавший певицу великий шестидесятилетний трагик Франсуа Жозеф Тальма сказал. «Мадам, вы осуществили мою мечту, мой идеал. Вы обладаете секретами, которые я настойчиво и беспрерывно ищу с начала своей театральной карьеры, с тех пор как считаю способность трогать сердца высшей целью искусства». С 1824 года на протяжении трех лет Паста выступала также в Лондоне. В столице Англии у Джудитты нашлось столько же горячих почитателей, как и во Франции. Четыре года певица оставалась солисткой Итальянской оперы в Париже. Но произошла размолвка со знаменитым композитором и директором театра Джоаккино Россини, в многочисленных операх которого она так успешно выступала. Паста была вынуждена в 1827 году оставить столицу Франции. Благодаря этому событию с мастерством Пасты смогли познакомиться многочисленные зарубежные слушатели. Наконец, в начале 30-х годов и Италия признала артистку первой драматической певицей своего времени. Полный триумф ждал Джудитту в Триесте, Болонье, Вероне, Милане. Горячим почитателем таланта артистки оказался другой известный композитор — Винченцо Беллини. В ее лице Беллини нашел блестящую исполнительницу партий Нормы и Амины в операх «Норма» и «Сомнамбула». Несмотря на большое количество скептиков, Паста, создавшая себе славу трактовкой героических персонажей в оперных произведениях Россини, сумела сказать свое веское слово и в интерпретации нежного, меланхолического беллиниевского стиля. Летом 1833 года певица вместе с Беллини посетила Лондон. Джудитта Паста в «Норме» превзошла себя. Ее успех в этой роли был выше, нежели во всех предыдущих партиях, исполненных певицей прежде. Восторг публики был беспределен. Ее муж, Джузеппе Паста, писал своей теще: «Благодаря тому, что я убедил Лапорта предоставить больше репетиций, а также благодаря тому, что Беллини сам управлял хором и оркестром, опера была подготовлена, как никакая другая из итальянского репертуара в Лондоне, потому и успех ее превзошел все ожидания Джудитты и надежды Беллини». По ходу спектакля «было пролито немало слез и во втором акте вспыхнули необычайные аплодисменты. Джудитта, казалось, полностью перевоплотилась в свою героиню и пела с таким подъемом, на какой способна лишь тогда, когда ее побуждает к этому какая-то необыкновенная причина». В том же письме к матери Джудитты Паста Беллини в постскриптуме подтверждает все, что сообщил ее муж: «Ваша Джудитта вчера восхитила до слез всех, кто присутствовал в театре, я никогда не видел ее такой великой, такой невероятной, такой вдохновенной…» В 1833/34 году Паста снова поет в Париже — в «Отелло», «Сомнамбуле» и «Анне Болейн». «Публика впервые почувствовала тогда, что артистке уже недолго придется оставаться на сцене без ущерба для своей высокой репутации, — пишет В.В. Тимохин. — Голос ее значительно потускнел, утратил былую свежесть и силу, интонация стала весьма неуверенной, отдельные эпизоды, а порой и всю партию, Паста часто пела на полтона, а то и тоном ниже. Но как актриса она продолжала совершенствоваться. Парижан особенно поразило искусство перевоплощения, которым владела артистка, и необыкновенная убедительность, с какой были переданы ею характеры нежной, обаятельной Амины и величавой, трагической Анны Болейн». В 1837 году Паста после выступлений в Англии, временно отходит от сценической деятельности и живет в основном на собственной вилле на берегу озера Комо. Джудитта еще в 1827 году купила в Блевио, в крохотном местечке на другой стороне озера, виллу Рода, некогда принадлежавшую богатейшей портнихе императрицы Жозефины, первой жены Наполеона. Приобрести виллу и отреставрировать ее посоветовал дядя певицы инженер Ферранти. На следующее лето Паста уже приезжала туда отдыхать. Вилла Рода была поистине райским уголком, «блаженством», как говорили тогда миланцы. Облицованный по фасаду белым мрамором в строгом классическом стиле, особняк стоял на самом берегу озера. Сюда стекались со всех концов Италии и из-за рубежа известные музыканты и любители оперного искусства, чтобы лично засвидетельствовать свое уважение первому драматическому таланту Европы. Многие уже свыклись с мыслью, что певица окончательно покинула сцену, но в сезоне 1840/41 года Паста снова гастролирует. На этот раз она посетила Вену, Берлин, Варшаву и повсюду встретила прекрасный прием. Потом прошли ее концерты в России: в Петербурге (ноябрь 1840 г.) и в Москве (январь—февраль 1841 г.). Конечно, к тому времени возможности Пасты как певицы были ограниченны, но русская пресса не могла не отметить ее великолепное актерское мастерство, выразительность и эмоциональность игры. Интересно, но гастроли в России не стали последними в артистической жизни певицы. Лишь десять лет спустя она окончательно завершила свою блистательную карьеру, выступив в 1850 году в Лондоне вместе с одной из любимых учениц в оперных отрывках. Паста умерла пятнадцать лет спустя у себя на вилле в Блавио — 1 апреля 1865 года. Среди многочисленных ролей Пасты критика неизменно выделяла исполнение ею партий драматического и героического плана, таких как Норма, Медея, Болейн, Танкред, Дездемона. Лучшие свои партии Паста исполняла с особенным величием, спокойствием, пластичностью. «В этих ролях Паста была само изящество, — пишет один из критиков. — Стиль ее игры, мимика, жестикуляция были до того облагорожены, натуральны, изящны, что каждая поза ее сама по себе пленяла, резкие черты лица отпечатывали каждое чувство, выражаемое голосом…». Однако Паста — драматическая актриса отнюдь не доминировала над Пастой-певицей: она «никогда не забывалась для игры за счет пения», считая, что «певице особенно должно избегать усиленных телодвижений, которые мешают пению и только портят его». Нельзя было не восхититься выразительностью и страстностью пения Пасты. Одним из таких слушателей оказался писатель Стендаль: «Покидая представление с участием Пасты, мы, потрясенные, не могли вспомнить ничего другого, исполненного такой же глубины чувства, каким пленила нас певица. Тщетны были попытки постараться дать ясный отчет о впечатлении, таком сильном и таком необыкновенном. Трудно сказать сразу, в чем секрет ее воздействия на публику. В тембре голоса Пасты нет ничего необычайного; дело даже не в его особенной подвижности и редком объеме; единственное, чем она восхищает и завораживает — это простотой пения, идущего от сердца, увлекающего и трогающего в двойной мере даже тех зрителей, которые за всю жизнь плакали только из-за денег или орденов». Источник: Belcanto.Ru Татьяна Алёшина Родилась в городе Нежине. Через три месяца семья переехала на Урал, в город Челябинск-40. Через 3 года семья переезжает в Тульскую область, а в начале 70-х годов — в Курган. C 1987 года живёт в Санкт-Петербурге. Занимается музыкой с шести лет. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано и Курганское музыкальное училище по специальности «Теория музыки» (1980). С 1980 года опыты в области камерной инструментальной музыки. С 1981 года пишет музыку к спектаклям. В 1982 году Татьяна Алёшина начинает работать в курганском театре «Кукла» заведующей музыкальной частью. В 1987 году окончила заочно Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского в Свердловске по специальности «Музыковедение». После окончания консерватории вместе с театром переехала в Ленинград. Гастролировала с театром в Глазго, Мюнхене, Штутгарте.

С 1992 года Татьяна Алёшина сотрудничает с театром музыки и поэзии Елены Камбуровой. Песни Татьяны Алёшиной вошли в репертуар Елены Камбуровой. В стенах этого театра произошло знакомство Алёшиной с Еленой Фроловой, Александром Деревягиным и Николаем Якимовым, с которыми в 1993-м году Татьяна Алёшина создала творческий союз АЗиЯ. В этом театре Татьяна Алёшина часто выступала с сольным концертами. В 1993 году получила первую премию на Санкт-Петербургском фестивале неформальных театров как художник спектакля. С 1994 года работает в Театре марионеток им. Деммени, сначала репетитором по вокалу, а с 1996 года — заведующей музыкальной частью. Первый спектакль с музыкой Татьяны Алёшиной "Сказки Андерсена" в постановке Е. Угрюмова был удостоен высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» за лучшую музыку к спектаклю. Спектакли с музыкой Т. Алёшиной идут во многих театрах. Одна из интереснейших и сложных работ – «Сказка о рыбаке и рыбке», поставленная к 200-летию Пушкина в Школе русской культуры города Сургута, где в музыкальном оформлении спектакля участвовали хор, актёрская группа, фольклорный ансамбль, симфонический, духовой оркестры и оркестр народных инструментов. В 2005-м году в Театре марионеток им. Деммени состоялась премьера мюзикла Татьяны Алёшиной «Щенок по кличке Блюз» (режиссёр Эдуард Гайдай) по пьесе венгерского писателя и драматурга Дюлы Урбана «Голубой щенок». С 1987 года Татьяна Алёшина сочиняет песни как на свои стихи, так и на стихи Рильке, Ахматовой, Пушкина, Блока, Седаковой, армянских, грузинских, латиноамериканских поэтов. Кроме того пишет рассказы, сказки, стихи, пьесы. 3 марта 1992 в Челябинске по по инициативе Елены Фроловой, Николая Якимова и Александра Деревягина года состоялось первое публичное выступление Татьяны Алёшиной. В 1993-1995 годах Валерием Мустафиным на студии «Сибирский тракт» (Казань) записаны 3 аудиокассеты Татьяны Алёшиной. В 2001 году петербургское издательство «Вита Нова» выпустило сборник стихов и рассказов Т. Алёшиной «Человек на подоконнике». А вот одно из её стихотворений:

Вторая Голда?..

Официальные результаты голосования показали, что Ливни

победила своего оппонента с преимуществом всего 431 голос, или 1,1% голосов.

Мало опыта? Падение популярности Мир все еще далеко Источник: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/international/newsid_7622000/7622142.stm Эталон красоты минувшего столетия