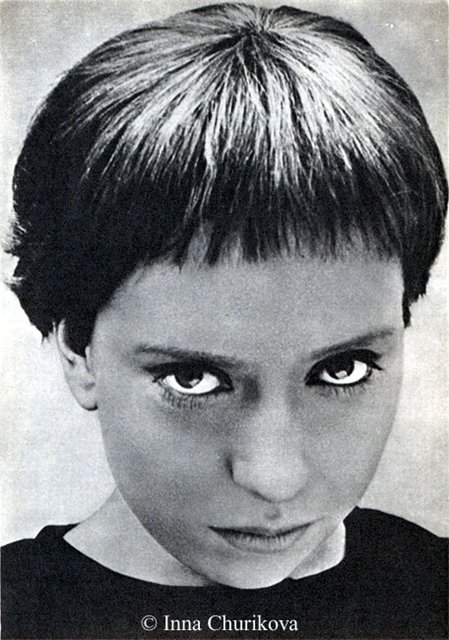

Cофья Крамская-Прохорова

Софья Николаевна Крамская (в девичестве

Прохорова) жила в гражданском браке с другим художником - неким Поповым,

официально женатым на другой женщине. Потом Попов уехал за границу,

и репутация молодой женщины "пала". В этот момент ей и протянул

руку Крамской, взяв "на свой счет" все негативные оценки поведения

его избранницы. Брак оказался счастливым, Софья Николаевна родила художнику

шестерых прекрасных детей (два младших сына, правда, умерли в детстве)

и всегда была его ангелом-хранителем.

В портрете жены Крамской использует цветные пастельные карандаши, создающие

эффект мягкости и нежности фактуры, усиливающие впечатление жизненной

свежести. Обычно период 18б0-х годов в биографии Крамского проходи!

всецело «под знаком С.-Петербургской Артели», однако со второй половины

18б0-х годов Крамской много работает в Москве над росписью купола храма

Христа Спасителя. Благодаря «московскому» периоду жизни художника сохранилась

его переписка с женой, раскрывающая Крамского несколько с неожиданной

стороны. Она проявляет внутренний мир художника, его теплые, сердечные

чувства к любимой жене. С.Н. была большим другом, настоящим помощником

в делах Крамского.

Семья художника

«... Ты одна мне можешь помочь вести это дело», — писал

Крамской в начале их супружеских отношений. «Если ты уедешь оттуда,

то не знаю, быть может, начнутся ссоры...», — писал Крамской, предвидя

зарождающиеся конфликты среди артельщиков. Ей первой показывал он свои

работы, ему было всякий раз важно знать ее мнение. Желая успешного завершения

росписи храма, он всякий раз обращается к жене: «молись за меня», «перекрести»,

«благослови на труд». В некоторых письмах он описывает свои сны, толкуя

их на свой лад, что никак не сообразуется с образом художника-общественника,

который сложился в нашей литературе. «С Кошелевым ходили встречать весну»,

- пишет он как-то жене. В этих немногих фразах, порой обрывках фраз

пробивается Крамской - лирик и романтик, автор картин «Русалки» и «Лунная

ночь», многочисленных живописных и акварельных этюдов, в которых разрабатываются

темы тончайших психических настроений.

| |

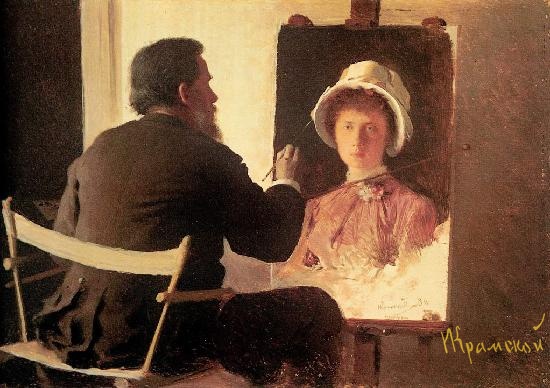

Портрет жены

|

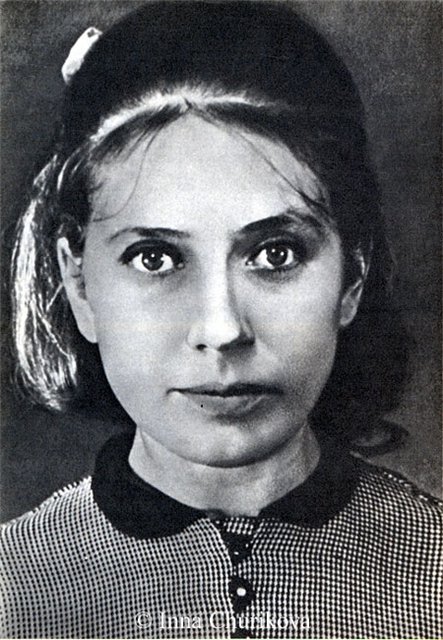

Портрет дочери

|

| |

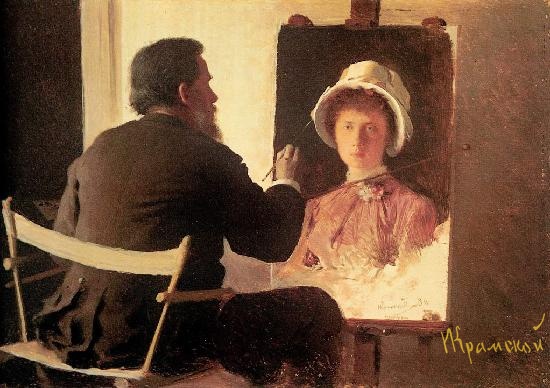

Работа над портретом дочери

|

Неизвестная

|

Крамской был, пожалуй, образцовым семьянином. В семье

он видел ту крепость, в которой можно отдохнуть от непрекращающихся

(и не всегда победных) сражений за новое искусство. Теплотой и любовью

проникнуты те живописные семейные образы, что он во множестве создавал.

Быть может, именно в них наиболее ярко проявились особенности портретной

живописи художника, прославившие его и сделавшие необыкновенно востребованным.

В портрете для художника представлялось самым важным приоткрыть глубины

душевной жизни - поэтому Крамской, как правило, не слишком увлекался

прописыванием интеръера или одежды; более всего его интересовало лицо.

«Есть вещи, - объяснял он истоки этого интереса, - которые слово решительно

выразить не может; в такое время выражение лица именно приходит на помощь...»

Другими словами, для Крамского лицо человека было окном в несказанное.

И он посредством любимой им светотеневой лепки старался сделать это

окно максимально прозрачным.

Марианна Максимовская получила

три премии ТЭФИ

Ведущая телеканала "РЕН ТВ" Марианна

Максимовская получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая информационно-аналитической

программы. Новостная программа "24" с Михаилом Куренным стала

лучшей информационной программой. Об этом "Ленте.ру" сообщил

представитель творческой группы программы "24".

Всего Максимовская получила три ТЭФИ. Ее программа "Неделя с Марианной

Максимовской" получила премию в номинации "Лучшая информационно-аналитическая

программа", а сделанный ее коллегами по телеканалу репортаж разделил

ТЭФИ в номинации "Специальный репортаж" с репортажем томского

телеканала ТВ-2.

Как уточняет агентство РИА Новости, лучшим ведущим информационной программы

признан Кевин Оуэн с телеканала "Russia Today". В номинации

"репортер" была награждена Анна Нельсон, сделавшая репортаж

"Немцы в Сибири" для программы "Время" на Первом

канале.

Премию "Интервьюер" присудили программе Бориса Бермана и Эльдара

Жандарева "На ночь глядя" на "Первом канале" и Юлии

Мучник с томского ТВ-2. В 2008 году ТЭФИ впервые вручалась нескольким

программам в одной номинации.

Источник: http://lenta.ru/news/2008/09/25/tefi/

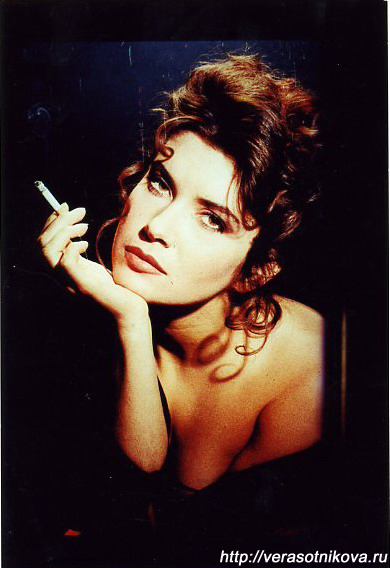

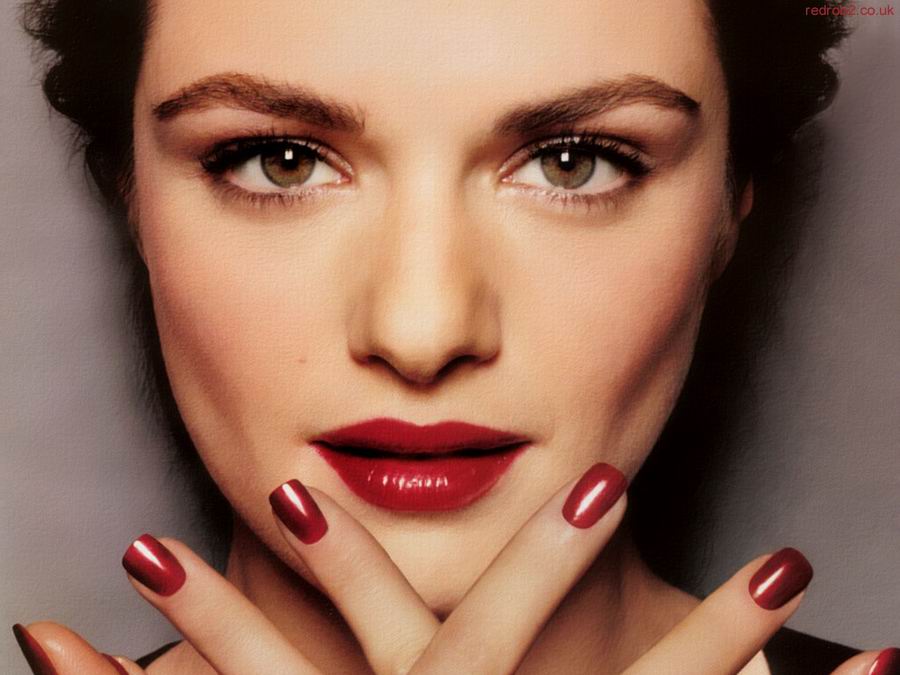

Жанна Моро

МОРО Жанна (Jeanne Moreau) родилась

23.01.1928, Париж, Франция

Лауреат высшей театральной награды Франции - премии Мольера

Кавалер Ордена Почетного Легиона

Лауреат премии Международного фестиваля в Каннах «За лучшую женскую

роль» (1960, за фильм «Модерато кантабиле»)

Лауреат премии Британской киноакадемии как лучшая зарубежная актриса

(1963, за фильм «Жюль и Джим»)

Лауреат высшей французской кинопремии «Сезар» (1991, за фильм «Старуха,

входящая в море») Лауреат «Почетного Оскара» за многолетнее творчество

(1998)

Лауреат награды Московского кинофестиваля - Приза Станиславского (2005)

Детство

Жанна Моро родилась 23 января 1928 года. Маленькая Жанна пережила банкротство

отца, войну - оккупация Франции гитлеровцами, арест матери, которая

была англичанкой и, следовательно, гражданкой государства, враждебного

Третьему рейху. Впечатления: желтые звезды Давида, нашитых на одежде

ее школьных товарищей, друзья, которые внезапно и навсегда исчезали,

«возмущение, страх и гнев», черный рынок и проституция, немецкий солдат,

облюбовавшей отель, где жила ее семья... Она называла себя «дитем войны».

Свой артистический дар, любовь к театру, музыке Жанна унаследовала от

своей матери, английской балерины, танцевавшей на сцене мюзик-холла

«Фоли Бержер». Балерина оставила сцену по настоянию мужа, хозяина небольшой

парижской гостиницы, целиком посвятив себя семье. В детстве и дочь мечтала

о карьере балерины, но потом увлеклась театром. Отец и слушать не хотел

о желании дочери посвятить себя искусству. И проявив свой властный характер

- строго запретил девушке думать о сцене.

«Комеди Франсэз»

Увлекшись театром, Жанна поняла, что необходимо преодолевать природную

застенчивость и стала упражняться в важном искусстве напора и смелости.

С 15-ти лет она посещала курсы актерского мастерства Дени д'Инеса, потом

поступила в Консерваторию на отделение драматического искусства. На

решение поступать немалую роль сыграло впечатление от «Антигоны» Ануя

на театральной сцене. В консерватории девятнадцатилетняя Жанна познакомилась

с Жаном Виларом, к тому времени еще не обремененным легендарной славой

режиссера, ставшим впоследствии основателем Национального народного

театра. В 47-ом году Вилар проводил свой первый театральный фестиваль

в Авиньоне, пригласив Жанну в свой спектакль по пьесе Мориса Клавеля

«Полуденная терраса». Сценический дебют Жанны настолько был успешным,

что она получила приглашение войти в состав «Комеди Франсэз», заметьте,

еще до окончания консерватории. Темп, напор и энергичность ее действий

не оставляли окружающим времени на раздумья и сомненья. Отец узнал о

выборе дочери спустя год, когда та уже стала актрисой «Комеди Франсэз».

Что ж, ему пришлось смириться… В Доме Мольера Жанна дебютировала в роли

Наташи в спектакле «Месяц в деревне» по произведению И. Тургенева, постановку

которого осуществлял Жан Мейер. Третий театральный сезон в этом театре

Жанна встретила уже знаменитой. Молодая актриса за четыре года работы

в «Комеди Франсэз» без всякой ученической робости сыграла немало ролей

классического репертуара.

Из театра в кино и наоборот

С театром ей повезло сразу. Начало же кинематографической карьеры актрисы

совпало со временем, когда прочно было распространено мнение, что актерам

театра противопоказано сниматься в кино. Ставка делалась на типажи,

соответствующие новоявленным канонам. В моде были блондинки - счастливая

кинематографическая пора обворожительной Мартин Кароль и смешливой,

озорной Дани Робен. Дебютировала Жанна Моро в криминальной драме Жака

Беккера «Не прикасайтесь к добыче» (Touchez Pas Au Grisbi, 1953), где

ее партнерами были легендарный Габен и начинающий Лино Вентура. Моро

играла роль танцовщицы из кабаре Жози - коварной любовницы, которая

продала своего дружка и столкнула двух матерых гангстеров. В том же

году она снялась в «Жюльетте» (Julietta, 1953) Марка Аллегре. В этой

изящной комедии героиня Жанны, взбалмошная, откровенно антипатичная

в своих капризных выходках невеста обходительного адвоката, в уже изначально

заданных правилах игры была обречена на поражение в борьбе за сердце

жениха с неожиданно появившейся соперницей - восторженной, очаровательной

Жюльеттой, героиней Дани Робен.

А год спустя Жанна Моро сыграла роль Маргариты Наварской

в «Королеве Марго» (La Reine Margot) Жана Древиля. Моро появлялась в

десятках картин, где ее партнерами выступали такие звезды как Жан Марэ

и т.д. Однако из ряда лент раннего периода можно выделить лишь первый

дебют. Кинематограф поначалу не находил достойного применения молодой

актрисе, у которой уже за плечами были сложнейшие сценические образы

в пьесах Корнеля и Клейста, Кокто и Теннеси Уильямса. Тем временем перед

независимой и талантливой Жанной по-прежнему открывались блестящие театральные

перспективы. Жанна Моро перешла из «Дома Мольера» в национальный Народный

Театр. «Когда спустя четыре года Вилар позвал меня в свой театр, - рассказывает

Моро, - я покинула «Комеди Франсэз» не задумываясь, хотя это вылилось

в настоящий скандал и даже судебную тяжбу». В театре Жана Вилара не

было «звезд», деления на статистов и премьеров, здесь даже Жерар Филипп

был лишь первым среди равных. Раскрывая свой творческий потенциал, актриса

не вверяла его, кроме себя, никому. Или почти никому.

«Новая волна» 50-ых

Отыграв добрую дюжину экранных ролей в малобюджетных триллерах, Жанна

Моро в середине 50-х привлекла к себе внимание молодых режиссеров французской

«новой волны». В весенний день 1957 года, начинающий кинорежиссер Луи

Маль увидел Моро на театральной сцене в роли Мэгги в «Кошке на раскаленной

крыше» по Теннеси Уильямсу. Актриса понравилась ему, и зашел разговор

о возможном ее участии в фильме «Лифт на эшафот». Жанна Моро рассказывает,

что когда ее импресарио узнал о ее согласии сниматься в фильме Маля,

он счел ее безумной: «Вы, известная актриса, связываетесь с мальчишками,

у которых нет ни имени, ни денег?!»

Но за загадочной улыбкой и восхитительными глазами

стояла актриса с тонким чутьем, чутьем влюбленной женщины и природным

умом, что позволило Моро посмотреть на режиссера, как представителя

«новой волны» на шаг вперед. Ради работы с Луи она отказалась от главной

женской роли в «Спартаке» Стэнли Кубрика. Она поверила в Мужчину, и

он раскрыл в ней не только потенциал актерского мастерства, он увидел

в ней женщину. После кинопроб для этих фильмов, операторы просили Маля

«не портить ей карьеру». «Дело в том, что Жанна была не фотогенична,

- рассказывал режиссер, спустя много лет, - пришлось наложить много

грима и сделать дополнительное освещение. Однако скромные технические

средства и небольшие возможности грима позволили Моро проявить свои

главные актерские качества: она могла казаться почти уродливой, а через

десять секунд превратиться в чертовски привлекательную женщину. Но при

этом все время оставаться самой собой».

В недавнем интервью, актриса поделилась с нами, возможно

одним из самых сокровенных ее переживаний: «Моя любовь к Луи Малю была

глубокой, хотя, следует сказать, что между режиссерами и актрисами всегда

существуют какие-то чарующие, пленительные отношения... Когда режиссер

монтирует фильм, он постоянно видит мелькающим перед его глазами одно

и то же лицо. Вот почему связь с актрисой должна быть очень сильной,

чтобы режиссер оставался, возбужден и увлечен ею в ходе этой одинокой

монтажной работы. Он становится одержимым, но не женщиной, а лентой.

Это не имеет ничего общего с сексом. По крайней мере, не в тот момент».

Вслед за ролью Флоранс в картине «Лифт на эшафот» Жанна

Моро снялась еще трех картинах Луи Маля: «Любовники» (Les Amants, 1958),

«Блуждающий огонек» (Le Feu Follet, 1963) и «Вива, Мария!» (Viva Maria!,1965).

Успех двух первых картин Маля принес ей титул одной из самых известных

актрис Франции.

«На дистанции становиться очевидным масштаб» Раньше режиссеры видели

Моро, как, образ, движущий сюжет, в котором искусство актрисы сводилось

лишь к искусству иллюстратора. Героини первого были внешне достаточно

привлекательными, но внутренне абсолютно пустыми. Когда Жанна снялась

в шедевре Франсуа Трюффо - «Жюль и Джим» (Jules Et Jim, 1962), режиссер

сказал о ней: «Среди тех актрис, кто имел в кино хоть какое-нибудь имя,

Моро была единственной, способной сыграть роль, требующую и властности

и смирения одновременно». А позднее у него же в фильме «Новобрачная

была в черном» (La Mariee Etait En Noir, 1967). Франсуа Трюффо благодаря

Жанне открыл для себя Ингмара Бергмана и полюбил вкус шампанского.

«Меня окружают только молодые люди, так уж, получается,

- рассказывала хриплым, прокуренным голосом великая актриса. - Я как

будто притягиваю к себе молодых актеров и режиссеров. Знакомлюсь с ними

на различных фестивалях, где заседаю в жюри. Может быть, они слетаются

на меня, потому что чувствуют, что я по-прежнему молода сердцем. Между

прочим, когда я познакомилась с Трюффо, он тоже был моложе меня. И Луи

Маль - на целых семь лет. Странно об этом думать сейчас, когда ни того,

ни другого давно уже нет в живых. Но много лет назад и эти великие классики

были новичками. А меня всегда интересовали энтузиазм и энергия творчества.

На дистанции становиться очевидным масштаб».

Мастера поистине «новой волны» вместе с очаровательной,

серьезной, самобытной, немногословной, невозмутимой и загадочно красивой

Жанной Моро принесли с собой на экран дыхание подлинной жизни, натуральность

человеческих страстей, взорвавших рутинное течение национального кинематографа.

Детская непосредственность и смелость те качества, которые помогли Жанне

открыть вместе новичками мировой классики «новое» миру кинематографа.

А духовные откровения героинь зрелой Моро - «Любовников» и «Лифта на

эшафот», «Ночи» и «Жюля и Джима были настолько непредсказуемыми и поразительными,

что на актрису обратили внимание режиссеры мирового уровня.

Жанна в Мировом кино

Жанна Моро стала символом независимого французского кинематографа. Ее

с удовольствием снимали все ведущие французские режиссеры, такие как

Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Жан Люк Годар. Говорят, Лукино Висконти

предлагал ей роль Нади в своей картине Рокко и его братья, но Жанна

отказалась. Питер Брук снимал ее с Ж-П. Бельмондо в «Модерато кантабиле»

(Moderato Cantabile, 1960), за эту роль Жанна получила Приз на МКФ в

Канне. М. Антониони - в «Ночи» (La Notte, 1961), в этой картине е партнер

Марчелло Мастроянни, Луис Бунюэль - в «Дневнике горничной» (Le Journal

D'une Femme De Chambre, 1964), Орсон Уэллес - в «Процессе» (The Trial,

1963) и «Фальстафе» (Falstaff, 1966).

Роковая женщина умеет самостоятельно мыслить

Жанна Моро всегда относилась с нескрываемой иронией к ярлыкам, вроде

«Новая Грета Гарбо», «Наследница Бэтт Дэвис» или чаще всего произносимому

- «современная femme fatale». Один французский журналист назвал Моро

«самой привлекательной некрасивой женщиной в мире», и этот необычный

эпитет дает пищу для размышлений. Позволю себе выразить мнение: Жанна

Моро сильно способствовала изменению представления национального кинематографа

об идеале женской красоты, которые непосредственно вошли в русло эволюционного

развития кино, все более ценящего красоту без ретуши и макияжа. «Не

случайно почти одновременно с Моро кинематограф открыл интерес к таким

актрисам, как Эммануэль Рива, Анни Жирардо, Роми Шнайдер, - отнюдь не

ослепительным красавицам, блеск которых нечто вроде перманентного глянца

на непроницаемом жизненным обстоятельствам лице». Естественная красота

более человечна, а значит и содержательно, как целый неведомый мир,

полный движений, разнообразных проявлений.

Моро стала личностью на экране в зрелом возрасте, и

ее настоящая красота только тогда оформилась и раскрылась. Ее лицо наполнилось

глубиной, опытом, все пережитое наложили на него характерные, резкие

черты усталости. Именно в зрелом возрасте в Жанне раскрылось обаяние

женственности. О созданном Жанной Моро образе главной героини в фильме

Жана-Луи Ришара «Мата Хари, агент Н-21» Франсуа Трюффо, написавший сценарий

ленты, сказал: «Именно такой я всегда и представлял себе Мата Хари.

Жанна великолепно убеждает, что и шпионка в первую очередь женщина,

которая не лишена соблазна увлечься мужчиной, красивыми нарядами, сладостями

и прочими радостями жизни». «Подлинная история голландки Маргарет Зелле,

гораздо более известной под именем Мата Хари, - некоронованной королевы

шпионажа, талантливо совмещавшей агентурную деятельность на две враждующие

секретные службы с экзотической страстью к ритуальным танцам».

«Свет» - попытка Моро разобраться в природе

успеха

Именно Уэллс («единственный из моих друзей, Трюффо был против!») вдохновил

и поддержал стремление Моро испытать себя в режиссуре, и в 76-м актриса

заканчивает наполненный автобиографическими деталями фильм «Свет» (Lumiere,

1976). «Я была в сильном замешательстве, - рассказывает Жанна, - когда

поделилась с Уэллсом своим желанием поставить первый фильм. А он мне

на это ответил: «Ты обязана его снять, потому что это как болезнь, от

которой иначе не вылечишься. Я не знаю ни одной картины, которую бы

делал просто ради удовольствия». Я это особенно хорошо поняла в процессе

работы над лентой. Радость творчества, которую я всегда испытываю как

актриса? Нет. Именно болезнь». Режиссерский дебют Жанны Моро - фильм

«Свет», поставленный в 1976 году и в том же году показанный на неделе

французского кино, погружает в атмосферу игры, столь близкую и знакомую

Моро. Это ее первый фильм, по собственному сценарию, рассказывает историю

актрисы, которая вынуждена заводить романы с режиссерами для того, чтобы

продолжать свою работу в кино. Жанна сама исполнила и главную роль Сары

«Из всех возможных видов славы наименее обманчива та, которую испытываешь

сам, - писал Альбер Камю в «Мифе о Сизифе». - Актер, стало быть, выбрал

себе бесконечную славу, которая заставляет посвятить себя ей и ее испытывать».

Актер - по Камю - наиболее полное воплощение «человека абсурда», отдающего

«фантомам собственную кровь», но это-то и делает его «великим живущим».

Жанна Моро в «Свете» играет эту одержимую веру в победу творца перед

неумолимостью времени»

«Голливудский подросток»

Некоторое время Моро проводит в Голливуде - она живет в Беверли Хиллз

и вместе с писательницей Генриеттой Елинек готовит свою вторую режиссерскую

работу – картину «Девушка-подросток» (L'adolescente, 1979). Замысел

«Девушки-подростка» родился у Жанны Моро в Соединенных Штатах, где актриса,

выйдя замуж за известного голливудского режиссера Уильяма Фридкина,

на несколько лет бросила якорь. По словам Жанны Моро, ее собственная

режиссура была связана с амбициями. «Я поняла, что мой талант не столь

велик, как амбиции. Я бы не стала утверждать, что нынешние режиссеры

хуже или лучше прежних. Они - другие, потому что другим стало кино.

Раньше кино было фабрикой грез, теперь стало фабрикой кошмаров. В 60-е

годы, когда еще работали Уэллс и Кокто, режиссеры ставили вопрос: что

такое любовь, что такое женщина? Теперь мужчины любят мужчин, женщины

женщин. Мы выпали из традиции, из-за открытого секса нет места фантазии»,

- призналась зрелая Моро.

Жанна Моро никогда не оспаривала зависимость своей

профессии, не считала фильм своей собственностью, оспаривают зависимость

своей профессии, не навязывала постановщику свою систему эстетических

ценностей («впрочем, если бы это было так, вряд ли Фильмография актрисы

была насыщена столь крупными режиссерскими именами»). По мнению Моро,

подчинение режиссерскому замыслу и есть для актера наиважнейшая задача,

ибо «настоящие режиссеры всегда точно знают, чего хотят, даже тогда,

когда отклоняются от первоначального замысла или постоянно импровизируют

на съемочной площадке». Настоящий режиссер, замечает актриса, лучше

всего помогает работе актера тем, что создает вокруг себя зажигательную

творческую атмосферу. Объективно здесь многое зависит от темперамента

постановщика и его метода работы. Для Моро «ураганный стиль Орсона Уэллса,

который заряжал всех своей безумной энергией, лавиной страстей, который

играл сам за всех персонажей», в этом смысле кажется идеальным».

«Вопрос профессионального и человеческого долга»

В 1980-м актриса возвращается в Европу - играет в театре и снимается

в нескольких заметных ролях в фильмах Лоузи и Фассбиндера, считавшего

Жанну Моро абсолютным воплощением Женственности. В Голливуде Моро снялась

в фильме Элиа Казана «Последний магнат», экранизации одноименного романа

Скотта Фицджеральда. С большим успехом выступила она на Бродвее в «Ночи

игуаны» по Теннесси Уильямсу, в то же время другой театральный опыт

актрисы - в спектакле по пьесе Петера Хандке «Прогулка к озеру Констанс»

- был встречен публикой гораздо более прохладно.

Расставшись с Фридкиным и окончательно вернувшись во Францию в начале

80-х, Жанна не прерывает своих заокеанских контактов. В 1985 году по

заказу американского телевидения она снимает документальную ленту «Портрет

Лилиан Гиш» - дань Глубокого уважения своей любимой актрисе. Годом раньше

принимает приглашение Витторио Гассмана вести курс актерского мастерства

в руководимой им Театральной школе во Флоренции. Об этом она скажет

так: «Получив в октябре 1984 года приглашение Гассмана, я очень сомневалась,

стоит ли его принимать. Но в те дни от нас ушел Франсуа Трюффо, и тогда

я поняла, что это вопрос профессионального и человеческого долга».

Россия потеряла Жанну Моро

Одна из лучших мировых актрис, в Советском Союзе Жанна Моро долгое время

была практически неизвестна. Первое знакомство российских зрителей с

мировой звездой состоялось лишь в 1988 году, когда Жанна Моро приехала

в нашу страну на Международный фестиваль моноспектаклей. Она блестяще

выступила в спектакле Клауса-Миказля Грюбера «Рассказ служанки Церлины»,

сценической версии одной из глав романа Германа Броха «Невиновные».

А два года спустя российский режиссер Рустам Хамдамов пригласил Жанну

Моро в свою картину «Анна Карамазофф» (Anna Karamazoff). «Я никогда

не выбирала роли, я всегда выбирала режиссеров, вернее, это был обоюдный

выбор. Для меня кино - нечто вроде большого совместного приключения

с людьми, которыми я всегда восхищалась как художниками, будь то Луи

Маль или Франсуа Трюффо, Луис Бунюэль или Джозеф Лоузи, Орсон Уэллс

или Микеланджело Антониони. Работа с Рустамом Хамдамовым подтверждает

мою мысль. В обоюдном выборе причина того, что я всегда получаю удовольствие

от работы на съемочной площадке. Это та среда, в которой я чувствую

себя идеально», - признается актриса.

В свое время, еще в 1974 году, Хамдамов снял фильм

«Нечаянные радости». Но Госкино картина не понравилась, и режиссеру

было приказано его уничтожить. Однако оператор Миньковецкий кое-что

сумел спасти. И это спасенное «чудо» Хамдамов вставил в свой фильм «Анна

Карамазофф» с участием Жанны Моро. Мировая звезда сыграла в нем главную

роль - женщину, зажатую сталинским временем.

Этому поэтическому фильму предрекали настоящий фурор. Один из самых

знаменитых продюсеров мира Серж Зильберман, который работал с Куросавой

и Бюнюэлем, взялся представить «Анну Карамазофф» в Канне. Все закончилось

полным провалом. Дело в том, что Хамдамов отказался от короткой, доступной

версии и показал длинную версию со вставками с Еленой Соловей. После

этого фильм загадочным образом исчез. Зрители Каннского фестиваля остались

единственными, посмотревшими его.

«Совпадение судеб»

В 2001 году на X ежегодном «Еврейском кинофестивале» в США состоялась

премьера фильма Пьера Гримблата «Лиза». Фильм имел большой успех. По

словам кинокритика газеты «Монд» Самуеля Блуменфела, «в Лизе Жанна Моро

создает потрясающий сердца характер. Это одна из наиболее убеждающих

ее ролей за многие годы». По сюжету фильма молодой режиссер, исповедующий

Лизу, примиряется с тем, что его родители когда-то пытались скрыть его

еврейское происхождение; примиряется и осознает с помощью Лизы, что

сделано это было лишь ради того, чтобы уберечь сына от гитлеровских

лагерей смерти. Фильм «Лиза» автобиографичен не только для Моро, но

и для Гримблата. Недаром он посвятил его своим родителям. В интервью

газете «Нью-Йорк таймс» Жанна Моро сказала, что именно это обстоятельство

- совпадение судеб - повлияло на ее решение сняться в «Лизе». «Никто

не говорил об этом, но девочки приходили в школу с желтыми звездами,

а затем исчезали. Ради вызова я и мои друзья тоже стали носить желтые

звезды. Учителей и директора школы это приводило в бешенство. Сердился

отец. Все они были насмерть испуганы. Мой отец работал в ресторане,

на дверях которого красовалась вывеска «Неграм и евреям вход воспрещен».

Так что я знакома с антисемитизмом не понаслышке»

Великая актриса

Творчество Жанны Моро не однократно отмечалось различными призами и

премиями. В 1960 году она была удостоена на Международном фестивале

в Каннах награды за лучшую женскую роль в ленте «Модерато кантабиле».

В 1963 году за роль в ленте «Жюль и Джим» Франсуа Трюффо актриса получила

награду Британской киноакадемии как лучшая зарубежная актриса. Жанна

Моро дважды становилась лауреатом высшей французской кинопремии «Сезар».

В 1998 году она получила «Почетного Оскара» за многолетнее творчество.

Кроме того, правительство Франции удостоило Жанну Моро Ордена Почетного

Легиона «За заслуги». А в 2001 году Жанна Моро стала первой женщиной,

удостоившейся академического звания. Избрание Жанны Моро в Академию

изящных искусств Франции совпало с выходом на экран ее нового фильма

«Лиза» и за несколько дней до дня рождения.

В 2005 году на Московском международном кинофестивале Жанне Моро была

вручена высшая награда - Приз Станиславского. «Я родилась в театре и

жила по системе Станиславского. Бессознательно я следовала его предписаниям.

Принять этот приз в Москве, которую я люблю, особое наслаждение. Некоторые

получают награды с чувством, что все кончено. Я, невзирая на годы, чувствую

себя еще школьницей и до конца жизни буду сдавать экзамен», - делилась

впечатлениями Моро.

Жизнь требует движения

Уже второй десяток лет актриса благополучно совмещает кинематограф с

другими видами деятельности – Моро актриса ведет циклы телепередач о

живописи (Ее сын Джером Ришар - известный художник), снимает телефильм

об американской актрисе Лилиан Гиш, записывает музыкальные диски, председательствует

во многих фестивальных жюри, дает курсы драматического искусства. С

июня 2004 года во Франции работает киношкола, над открытием которой

Моро активно трудилась. «В ней будут открыты двери для молодых мужчин

и женщин, уже снявших одну-две короткометражки. Там будут проходить

постоянные курсы и мастер - классы по режиссуре, киномузыке, свету,

декорациям, костюмам и монтажу» - рассказывает Жанна.

Личная жизнь

Жанна Моро дважды официально была замужем - за режиссерами Жан-Луи Ришаром

и Уильямом Фридкиным. Ее сын от первого брака Джером Ришар - известный

художник. Жанна всегда нравилась мужчинам. В нее влюблялись даже друзья

ее сына. При этом актриса никогда не делала никаких пластических операций.

Да ей они и не были нужны. От Жанны исходит невероятный магнетизм, настоящий

французский шарм. А оставаться всегда молодой ей помогает любовь. «Возраст

не защищает вас от опасностей любви. Но любовь защищает вас от опасностей

старости», - утверждает великая актриса.

Автор: Елизавета Самышева

Источник: http://www.rusactors.ru/a-z/moro/index.shtml

Жёны Петра Лещенко

Петр Константинович Лещенко родился

3 июля 1898 года в селе Исаеве близ Одессы. Мать, Мария Константиновна,

была бедная, неграмотная крестьянка. Отца, умершего, когда мальчику

было три года, заменил отчим — Алексей Васильевич Алфимов. То был простой,

добрый человек, любивший и умевший играть на гармонике и гитаре.

Петр учился в сельской школе, пел в церковном хоре; рано приобщился

к труду. Ему повезло, что отчим, любивший его как собственного сына,

разглядел в мальчике артистические наклонности и подарил гитару.

Когда началась Первая мировая война, Петру было шестнадцать лет. Юноша

не избежал влияния патриотических настроений в русском обществе: Лещенко

поступает в кишиневскую школу прапорщиков. Румыния, воевавшая на стороне

Антанты, терпит одно поражение за другим; в числе мобилизованных для

помощи румынской армии досрочно отправляется на фронт и Петр.

После тяжелого ранения Лещенко попадает в госпиталь, где его и застала

Октябрьская революция. Тем временем политическая ситуация в регионе

изменилась: Румыния в одностороннем порядке решила давний территориальный

спор в свою пользу. В январе 1918 года она оккупировала Бессарабию,

отторгнув ее от России.

Так Петр неожиданно стал эмигрантом. Он работает и столяром, и певчим,

и помощником соборного регента, и мойщиком посуды в ресторане, подрабатывает

в кинотеатрах и кафе. К примеру, в 1918—1919 годах Лещенко выступал

между сеансами как артист в кишиневских кинотеатрах «Орфеум» и «Сузанна».

Лещенко ощущает недостаток профессиональной подготовки и в 1923 году

поступает в балетную школу в Париже. Он хотел значительно увереннее

чувствовать себя в танце.

В Париже Лещенко познакомился с очаровательной девятнадцатилетней танцовщицей

Зинаидой Закис, латышкой, приехавшей во Францию из

Риги с хореографическим ансамблем. Спустя два года они поженились и

затем подготовили несколько песенно-танцевальных номеров. Закис, прекрасная

классическая балерина, танцевала и сольные номера.

| |

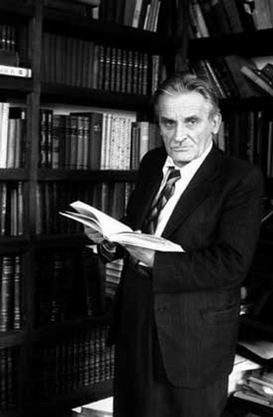

Пётр Лещенко

|

Пётр Лещенко с женой Зинаидой

Закис и сыном

|

|

Летом 1926 года дуэт супругов совершает гастрольную

поездку по странам Европы и Ближнего Востока и получает известность.

В 1928 году супруги приехали в Кишинев, где Петр познакомил жену с матерью,

отчимом, сестрами.

Затем Петр и Зинаида отправляются в Ригу, где жили родители Закис. У

Зинаиды было желание родить непременно в Риге. Константин Тарасович

Сокольский, свидетель выступлений Лещенко в 1930 году, вспоминал:

«Весной 1930 года в Риге появились афиши, извещавшие о концерте танцевального

дуэта — Зинаиды Закис и Петра Лещенко — в помещении Дайлем-театра на

улице Романовской, 37...

...Чтобы дать партнерше переодеться для следующего танца, в паузах выходил

Лещенко. Он был в ярком цыганском костюме, с гитарой. Пел песенки.

Голос у него был небольшого диапазона, светлого тембра, без «металла»,

на коротком дыхании, как у всех танцоров, и потому он не мог покрыть

звуком громадное пространство кинозала, а микрофоны в то время еще не

применялись. Но в данном случае это не имело решающего значения, потому

что публика воспринимала Лещенко пока только как танцора, а не певца,

и понимала, что цель его выступления — заполнить паузу и дать возможность

передохнуть партнерше».

Однако беременность жены становилась все заметнее. Ей пришлось отменить

выступления.

Л. Пишнограева пишет:

«Зине пришлось оставить сцену, и Петр начал выступать самостоятельно

с концертными программами. Наконец-то! Один. На сцене. Лещенко начал

свою сольную карьеру почти в 32 года — возpacт далеко не юный. Тем неожиданней

стал его ошеломительный успех: скоро афишные тумбы всего города запестрели

объявлениями о концертах Лещенко. И снова овации, признания, цветы посыпались

как из рога изобилия.

Неожиданно выяснилось, что именно его — элегантного красавца-мужчину,

с томным, нежным взглядом и глубоким ласкающим голосом с нетерпением

ждала капризная публика. Она, словно избалованная светская дама, жаждала

красивых слов, несбыточных обещаний и страстных признаний. И вот появился

романтический герой, которому можно было без стеснения отдаться. Вновь

и вновь она требовала любимых песен и ласкающих звуков заграничного

танго. Певец подружился с прославленным композитором Оскаром Строком

— создателем популярнейших танго, романсов, фокстротов и песен. Именно

Строку удалось соединить интонации жгучего аргентинского танго с мелодичностью

и задушевностью русского романса.

Лещенко исполнил и записал на фирме грамзаписи лучшие произведения прославленного

композитора: «Черные глаза», «Синюю рапсодию», «Скажите почему» и другие

танго и романсы маэстро. Работал он и с другими талантливыми композиторами,

в частности с Марком Марьяновским — автором «Татьяны», «Миранды», «Насти-ягодки».

В первой половине тридцатых годов Лещенко переезжает на постоянное жительство

в Бухарест, где некоторое время он поет в кафе «Галерея Лафайета». Константин

Сокольский пишет: «В 1933 году компания Геруцкий, Кавура и Лещенко открыла

в Бухаресте на улице Брезоляну, 7, небольшой ресторан «Наш домик». Капитал

вложил представительный на вид Геруцкий, который и встречал гостей.

На кухне хозяйничал опытный повар Кавура, а Лещенко с гитарой создавал

настроение в зале. Гардероб посетителей принимали отчим и мать Лещенко.

Дела в «Нашем домике» пошли хорошо: посетители валили валом, столики

брались, как говорится, с бою, и настала необходимость в перемене помещения.

Осенью 1936 года, а может и раньше, на главной улице Бухареста, Виктории,

был открыт новый ресторан, который так и назывался — «Лещенко». Поскольку

Петр Константинович пользовался в городе большой популярностью, ресторан

посещало изысканное русское и румынское общество. Играл замечательный

оркестр. Зинаида сделала из сестер Петра — Вали и Кати — хороших танцовщиц.

Выступали все вместе, но гвоздем программы был, конечно, сам Лещенко...»

Интересно, что в ресторане выступала и знаменитая позднее певица Алла

Баянова.

В 1935—1940 годах Лещенко сотрудничает с фирмами грамзаписи «Беллакорд»

и «Колумбия» (Бухарест). Он записывает в тот период более ста различных

по жанру песен. Песни певца звучат и по радио, и на вечеринках, и в

ресторанах. Пластинки Лещенко проникают даже в Советский Союз. Особенно

много их появилось на черных рынках и базарах Бессарабии и Прибалтики,

включенных в 1940 году в состав СССР. Но по советскому радио они не

звучат. Лещенко по-прежнему остается эмигрантом.

Бибс Эккель дает такой портрет певца того времени: «О характере Петра

Лещенко ходили самые противоречивые рассказы. Кое-кто из знавших его

лично говорил о его скупости. В то же время одна женщина рассказывала

в Бухаресте, как он щедро помогал многим, и в том числе юноше из одной

бедной еврейской семьи — пианисту Ефиму Склярову, отец которого пришел

к Лещенко с просьбой обратить внимание на музыкальные способности сына.

Лещенко взял его в свой ансамбль и не ошибся. Ефим Скляров написал для

своего кумира несколько музыкальных композиций, записанных позже на

грампластинки.

Живя среди румын, Лещенко был очень уважаем, хотя сам относился к ним

без особой любви, но часто выражал восхищение музыкальностью этого народа.

Ездил Лещенко на новеньком немецком автомобиле марки «ДКВ». Он не курил,

но любил выпить. Слабость Лещенко — шампанское и хорошие вина, которых

в Румынии в ту пору было чрезвычайно много. Часто владельца и певца

самого модного ресторана в Бухаресте встречали слегка пьяным, что в

общей атмосфере ресторанного угара почти незаметно. Лещенко пользовался

огромным успехом у женщин, к которым сам был неравнодушен».

О популярности певца говорит такой факт. Король Карл, отец Михая, лидера

правящей в Румынии династии, часто привозил в бронированном авто послушать

Лещенко к себе в загородный особняк.

Прошел почти год Великой Отечественной войны, когда в мае 1942 года

Лещенко приезжает в Одессу. Его концерт назначен в Русском драматическом

театре. В городе начался настоящий ажиотаж: очереди за билетами выстраивались

с раннего утра.

Один из очевидцев вспоминал: «День концерта стал подлинным триумфом

Петра Константиновича. Небольшой театральный зал полон до отказа, многие

стояли в проходах. Певец поначалу огорчил: первые вещи вдруг стал петь

по-румынски, — оказалось, по требованию властей... Потом зазвучали уже

хорошо известные, любимые многими танго, фокстроты, романсы, и каждая

вещь сопровождалась неистовыми аплодисментами слушателей. Завершился

концерт подлинной овацией...»

Тогда же состоялась первая встреча Лещенко с Верой Белоусовой,

ставшей впоследствии женой певца. Красивая, стройная девушка, игравшая

на аккордеоне, покорила сердце артиста. Вскоре они начинают совместные

выступления.

В октябре 1943 года Петра Константиновича призвали в армию. В Крыму

он работает в должности заведующего офицерской столовой. С приближением

советских войск Лещенко возвращается в Румынию.

В мае 1944 года Петр Константинович официально развелся с Зинаидой Закис

и зарегистрировал свой брак с Верой Белоусовой. После прихода Красной

армии Лещенко дает концерты в госпиталях, воинских гарнизонах, офицерских

клубах. Он исполняет сочиненные им патриотические песенки о русских

девушках — «Наташа», «Надя-Надечка», поет «Темную ночь» Никиты Богословского,

популярные русские песни. С ним выступала и его новая жена.

Вера Белоусова

Вот отрывок из воспоминаний Г. Кипниса-Григорьева: «...Лещенко объявляет

следующий номер:

— Самое дорогое для каждого человека, — говорит он, — это Родина. Где

бы ты ни был, куда бы ни заносила тебя судьба. О тоске по Родине и споем

мы с моей женой Верой Белоусовой-Лещенко.

И тут она начинает своим сильным голосом под собственный аккомпанемент

аккордеона:

«Я иду не по нашей земле,

Просыпается синее утро...»

А когда заканчивается первый куплет, включается Петр Лещенко с гитарой,

и припев они поют в два голоса — поют задушевно, с искренним и нескрываемым

страданием:

| |

«Я тоскую по родине,

По родной стороне моей,

Я в далеком походе теперь,

В незнакомой стране.

Я тоскую по русским полям.

Мою боль не унять мне без них...» |

|

Что вам сказать? Обычно пишут — «гром аплодисментов». Нет, это был шквал,

громовой шквал! И на глазах у многих — слезы. У каждого, конечно, свои

воспоминания, но всех нас объединяет одна боль, тоска по любимым, а

у многих — по женам и детям, «мою боль не унять мне без них»... А Петр

Лещенко с красавицей Верой поют на «бис» и второй раз. И третий. И уже

зал стал другим. Забыты предупреждения о необходимости идейно-политической

сдержанности. И Лещенко сияет, почувствовав, как опытный артист, что

полностью овладел аудиторией. Он в темпе объявляет следующую песню —

знаменитый «Чубчик», но заканчивает новым куплетом:

| |

«Так вейся, развевайся, чубчик мой... в Берлине!

Развевайся, чубчик, на ветру!» |

|

Затем пошли вперемежку то «наша» «Темная ночь», то его какая-нибудь

там «Марфуша», и зал постоянно кричит «бис!».

С лета 1948 года супруги выступают в различных кафе и кинотеатрах Бухареста.

Потом они находят работу в только что созданном Театре эстрады.

«Лещенко уже перевалил пятидесятилетний рубеж, — пишет Б.А. Савченко.

— В соответствии с возрастом меняется и его репертуар — певец становится

более сентиментальным. Уходят из программ темповые шлягеры, типа «Моей

Марусички» и «Настеньки», появляется вкус к лирике, романсам, окрашенным

тоской и грустью. Даже в его пластиночных записях, сделанных в 1944—1945

годах, доминирует отнюдь не радостная тональность: «Бродяга», «Колокольчик»,

«Сердце мамы», «Вечерний звон», «Не уходи».

И далее: «Петр Константинович продолжает выяснять возможность возвращения

в Советский Союз, обращается в «компетентные органы», пишет письма Сталину

и Калинину. Лучше бы он этого не делал, — может быть, тогда ему удалось

бы спокойно прожить остаток жизни».

В марте 1951 года Петр Константинович был арестован. Это произошло на

концерте в Брашове. Много лет спустя его жена узнала: Петр Константинович

умер в лагере летом 1954 года не то от язвы желудка, не то от отравления.

Источник: http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=327

Из воспоминаний Веры Георгиевны Белоусовой (второй

жены Петра Лещенко):

— После ареста Лещенко, отношение ко мне резко ухудшилось.

Из Театра эстрады пришлось уйти. Некоторое время я пела в ресторане

«Мои Жорден». Потом меня перевели в только что открывшийся летний ресторан

«Парк роз».

Последний день работы в нем я запомнила навсегда. Это было 8 июля 1952

года. Я пела на эстраде одну из советских песен, аккомпанировал мне

знаменитый скрипач Жан Ионеску.

После исполнения своего номера села за столик, предназначенный специально

для нас, артистов. Вдруг подсаживается ко мне некто и говорит на ухо:

— Вы Вера Георгиевна Белоусова? Я киваю.

— Вас вызывает Петр Константинович Лещенко.

Я прямо онемела от неожиданности. Он продолжает:

— Идите вниз, он вас там ждет.

Спускаюсь по лестнице ни жива ни мертва. Внизу, около гардероба, стоят

три человека в плащах, поджидают, как я сразу догадалась, меня. Они

были подчеркнуто вежливы:

— Вы не волнуйтесь, Вера Георгиевна. Мы сейчас отвезем вас домой. Возьмете

необходимые вещи, поедете на Родину.

Я уже ничего не соображала: где Петр Константинович? На какую родину?

Может быть, его уже перевезли в Россию?

Вслух только произнесла:

— У меня сумочка осталась на столе.

Принесли сумочку. Затем повезли в шикарной машине домой.

Дома устроили обыск, перевернули все вверх дном. Ничего, конечно, не

нашли, но меня все-таки забрали. С собой разрешили взять чемодан и аккордеон,

сделанный по заказу для Лещенко, Он привез его в Одессу из Бухареста

и потом подарил мне.

Я была арестована, как мне объяснили, за брак с иностранным подданным.

Я еще тогда удивилась, какие длинные руки у НКВД: арестовывают в чужой

стране, как у себя дома.

Вскоре меня переправили через границу и привезли в Днепропетровск, в

пересыльную тюрьму. Спустя несколько месяцев объявили, что в соответствии

со статьей 58-1-а УК я за «измену Родине» приговариваюсь к расстрелу.

Когда услышала эти слова, упала в обморок...

Потом расстрел заменили двадцатью пятью годами и отправили в Свердловскую

область, в лагерь, где я и отбывала свой срок.

В 1954 году — амнистия. Приехала в Москву, стала работать аккомпаниатором

на эстраде, играла и пела в оркестре Бориса Ренского. Вот тогда и узнала,

что Петра Константиновича уже нет в живых.

Трио "Романс"

Трио «Романс» образовано

в 1997 году. В составе: Алла Китас (вокал, фортепиано), Наталья Перевозчикова

(вокал) и Галина Тимонина (вокал). Ансамбль больше известен как исполнитель

старинных и современных русских романсов в собственных оригинальных

аранжировках. Трио активно и успешно выступает в Эстонии, России, Финляндии,

Швеции, Норвегии, является достойнейшим представителем и популяризатором

русской музыки в Эстонии. Ансамбль является Лауреатом Международных

конкурсов: Санкт-Петербург (2000), Волгоград (2004), Тампере (2005),

Москва (2007). Записано 3 диска романсов (1999, 2002, 2007) и совместный

диск с оркестром «Модерн Фокс» - "Если любишь, найди..." (2005),

неоднократно были участницами очень популярной во всем мире телепрограммы

«Романтика Романса», в том числе и юбилейной, которая состоялась в концертном

зале им. П.Чайковского.

А вот ещё один материал об этом очаровательном трио:

Трио Романс поет русский джаз?!

Известный в Эстонии коллектив – трио «Романс» исполняет,

в основном, русские старинные и современные романсы в собственных аранжировках

на три голоса. И вот новый поворот – русский джаз? Это танцевальные

хиты 30-50-х годов, исполняемые джаз-оркестрами Утесова, Цфасмана, Рознера

и др. а также песни из репертуара Клавдии Шульженко, Петра Лещенко и

др… корреспондент Русского Портала попытался выяснить причину такого

перевоплощения.

- Девушки, почему вдруг столь резкий поворот от романса к джазу?

- Не думаем, что для наших постоянных слушателей наша новая джазовая

программа покажется такой уж неожиданной. Мы давно используем в своих

аранжировках джазовые гармонии, и вот наконец судьба свела нас с джаз-оркестром

«Модерн Фокс».

- Насколько я знаю, это довольно известный в Эстонии и за рубежом коллектив?

- Оркестр «Modern Fox» был создан в 1984 году. Основной репертуар оркестра

– танцевальная музыка 30-50-х годов. Ведущим певцом оркестра более 20

лет является Март Сандер. В конце 80-х оркестр выпустил на фирме «Мелодия»

грампластинку и много выступал в России. В 90-х годах оркестр гастролировал

в Германии, Дании, Франции, а также регулярно в Финляндии. Оркестр стал

первым музыкальным коллективом в Эстонии, выпустившим СD в 1989г. В

1999 году был выпущен юбилейный альбом к 15-летию оркестра, а в 2003

– пластинка с музыкой Раймонда Валгре.

- Как давно вы выступаете вместе?

- Совместные выступления Трио «Романс» и оркестра «Modern Fox» знакомы

эстонской публике начиная с 2003 года. В 2004 году новая программа была

представлена и на джазовом фестивале в Лахти, Финляндия.

- Вы планируете выпустить совместный диск?

- Диск с названием «Если любишь, найди» уже практически готов. Его презентация

состоится в начале ноября большими концертами в Таллинне (Культурный

центр «Сальме», 6 ноября) и в Йыхви (новый Концертный Дом, 8 ноября).

- Я обязательно постараюсь попасть на ваш концерт в Таллинне. Давайте

расскажем нашим читателям, еще не знакомым с вашим трио, о том как все

начиналось?

- Все началось с пения романсов в узком дружеском кругу. Хотя впервые

наши пути-дороги пересеклись в духовном хоре, которым дирижировала Наталья,

а Галина и Алла были хористками. Совместные выступления и гастроли дали

возможность поближе познакомиться и узнать, что каждая из нас обожает

не только духовную музыку, но еще и русский романс… У Наташи за плечами

– дирижерский факультет Таллиннской консерватории, Алла ее заканчивала

как пианист. У Галины есть диплом об окончании вокального отделения

музыкального училища и... Санкт-Петербургского кораблестроительного

университета.

- Когда же состоялся ваш первый серьезный концерт?

- Наш первый концерт состоялся 8 марта 1997 года. Это был подарок милым

дамам - нашим слушателям. С тех пор мы довольно много и часто выступаем

как в Эстонии, так и за ее пределами.

- Современный певческий коллектив уже немыслим без компакт-дисков. А

как у вас?

- На нашем счету уже два компакт-диска с романсами и как мы уже говорили

совсем скоро выходит третий диск с хитами 30-50-х годов ХХ века.

- Вероятно, что профессионалы уже слушали предварительные записи с этого

диска. Какова их реакция?

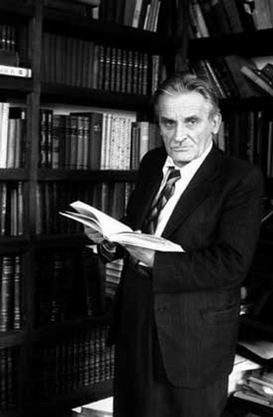

- Известный в России журналист Глеб Скороходов, автор книг и передач

о музыке ретро, об эстраде прошлого века («Неизвестный граммофон»),

дал хорошую оценку нашей работе и в своей авторской передаче на радио

«Маяк» он сказал: «Споры о том, как нужно исполнять репертуар 30-40-х

не прекращаются до сих пор и среди тех, кто поет, и среди тех, кто слушает.

Мне кажется, трио «Романс» и «Модерн Фокс» нашли очень точный подход.

Они исполняют вещи так свежо, как будто бы все, что они делают произошло

с ними. Девочки наполняют песню искренним, подлинным чувством и, вместе

с тем, ни на йоту не искажая ту мелодию, что была написана в свое время.

Причем иногда в их исполнении появляется даже некоторая пародийность,

которая вызывает улыбку у слушателей».

- Буду искренне рад рождению нового и популярного джазового коллектива

из Эстонии. А как же романсы? Вы перестали их петь?

- Романсы всегда остаются нашим любимым жанром, и, как всегда, мы открываем

новый сезон вечером «Романса нежное дыханье» 7 октября в Кадриоргском

Дворце, где сама атмосфера располагает к такой музыке.

- Это замечательно. В противном случае истинные поклонники романса не

простили бы вам такой измены. Чем было знаменательно для вас это лето?

Где выступали? Чего достигли?

- Конечно много времени уходило и уходит на подготовку новых программ,

за запись нового диска. Но несмотря на это, мы участвовали в международном

конкурсе вокальных ансамблей "Tampereen Savel" в финском городе

Тампере и получили специальную премию за уникальный проект «Возрождение

русской салонной музыки». Жюри отметило искусную аранжировку романсов:

три голоса, плюс фортепиано, плюс мандолина. Хочется отдельно отметить

наше сотрудничество с Алиной Сакаловской, исполнительницей на мандолине,

изумительным музыкантом и прекрасной женщиной… Мы очень рады, что судьба

свела нас с Алиной. Я надеюсь, что наше совместное творчество будет

продолжаться.

- Обязательный вопрос: каковы ваши ближайшие планы?

- Как и говорили, все ближайшие планы так или иначе связаны с новой

джазовой программой и презентацией нового диска. Но и обещаем не забывать

о романсе.

- Давайте повторим даты и места проведения ближайших концертов.

- Открытие нового сезона: 7 октября в Кадриоргском Дворце Таллинна,

Русский романс.

6 ноября, Таллинн, Культурный центр «Сальме», новая программа и презентация

диска «Если любишь, найди»

8 ноября, Йыхви, новый Концертный Дом, новая программа и презентация

диска «Если любишь, найди»

Мы как всегда планируем обширную концертную программу на декабрь, но

даты концертов еще надо уточнить. Я надеюсь, что о наших концертах всегда

можно будет узнать на Афише Русского Портала, а так же на персональном

сайте нашего трио: www.romance.ltnet.ee

- Благодарю вас за интервью и желаю всяческих творческих успехов!

- Спасибо и добро пожаловать к нам на концерты.

Источник: http://www.veneportaal.ee/kultura/romance/index.html

На вопросы Игоря Бурлакова отвечали участники "Трио

Романс":

Галина Тимонина, Алла Китас и Наталья Перевозчикова

Бестемьянова Наталья

Дата рождения : 6 января 1960 года, российская спортсменка (фигурное

катание), заслуженный мастер спорта (1984). Чемпионка Олимпийских игр

(1988), мира (1985-88), Европы (1983, 1985-88), СССР (1982, 1983, 1987).

О еврейском происхождении заявила сама в интервью (см. "Рыжая бестия"

- здесь же, ниже).

Наталья Бестемьянова и Андрей Букин стали кататься

вместе в 1977 г. Тренировала пару Татьяна Анатольевна Тарасова.

В 1978г. они уже попали в сборную Советского Союза.

В 1981 году дуэт Бестемьянова - Букин завоевал первую "бронзу".

Сохраняя свою индивидуальность, дуэт каждый раз открывал себя заново.

Одинаково успешно они представляли для судей и зрителей то лирический

танец, то шутливый, то героический, то настоящую русскую ярмарку с ее

безудержным весельем и радостью.

С 1982-1984 г. они неизменно были второй парой в мире, уступая только

великолепному дуэту из Великобритании Джейн Торвилл - Кристофер Дин...

В 1983 г. Наталья Бестемьянова вышла замуж за Игоря Бобрина (чемпиона

Европы в одиночном катании и будущего руководителя театра ледовых миниатюр).

В 1985г. Наташа и Андрей блистали на чемпионатах мира

и Европы со своей новой постановкой. Это была знаменитая "Кармен-сюита".

Они выглядели яркой звездой на фоне традиционных танцев на льду.

Наталья Бестемьянова и Андрей Букин становились чемпионами мира и Европы

четыре года подряд с 1985-1988.

До вершины пьедестала оставалась всего одна ступенька. В 1988г. в Калгари

они стали олимпийскими чемпионами. После победы на олимпийских играх

1988г. они ушли из большого спорта.

Они становились золотыми призерами, выступая и на профессиональных чемпионатах

мира.

Новая эра началась для них в феврале 1986 г. когда Игорь Бобрин открыл

первый в своем роде театр ледовых миниатюр, где уже через год стали

играть в спектаклях Бестемьянова и Букин. До сих пор они ведущая пара

в коллективе, ничуть не утратившая своего таланта, самобытности и экспрессии.

Источник: http://www.sem40.ru/famous2/e2118.shtml

"Рыжая бестия" Наталья Бестемьянова

В наше время, когда происходит повальная "девальвация"

имен, когда за былые заслуги и гроша ломаного не дают, ее имя, как и

имя ее супруга Игоря Бобрина, и бессменного партнера Андрея Букина по-прежнему

"в цене". И не только потому, что Бестемьянова и Букин – Олимпийские

чемпионы, многократные чемпионы мира и Европы, а Игорь Бобрин – чемпион

Европы по фигурному катанию.

Ледовые образы, созданные ими, все никак не тускнеют в нашей памяти

– один "Ковбой" Бобрина чего стоит! Что уж говорить о "Чаплине",

"Кармен", "Рапсодии на темы Паганини", "Половецких

плясках" Бестемьяновой-Букина!

Они не забываются, потому что никак не могут успокоиться - все трое

работают в театре ледовых миниатюр Игоря Бобрина (его в шутку называют

"театром "трех "Б"). Уже на его сцене, то есть на

льду, они создают незабываемые программы-спектакли – "Золушка",

"Распутин", "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик

и многие-многие другие. Театр Игоря Бобрина с неизменным успехом гастролирует

по всему миру, даже у нас в Израиле побывал (и мечтает побывать вновь).

Наталья Бестемьянова – "рыжая бестия", и этим все сказано.

Словно какой-то чертик сидит внутри – и не дает ей жить по-другому.

Она – душа и движущая сила их маленького коллектива, которому трудно

дать название – то ли дуэт, то ли трио. А недавно Бестемьянова, Бобрин

и Букин выпустили книгу, которая так и называется – "Пара на троих".

- Вам с театром доводилось бывать на гастролях в Израиле?

- Это было очень давно, году в конце 90-х, зимой. Я помню, что была

чудесная погода, кто-то из наших даже купался в море. И мы бы с удовольствием

приехали бы к вам опять. Кстати говоря, не так давно мы выяснили, что

во мне течет еврейская кровь, и теперь мы регулярно выписываем на дом

еврейскую газету. И даже поставили спектакль на еврейскую тему…

- Вообще-то наш климат не очень располагает к фигурному

катанию. Но с тех пор, как в Израиль приехало много репатриантов из

России, здесь началось бурное развитие фигурного катания. Танцевальный

дуэт Галит Хайт и Сергей Сахновски завоевали третье место на чемпионате

мира, есть много талантливой молодежи. Но как вы считаете, есть ли у

Израиля шанс занять достойное место в табели о рангах в фигурном катании?

- Мне кажется, что все зависит от того, кто живет и работает в этой

стране. Израильские дуэты тренируются большей частью в Америке - в Израиле

недостаточно катков, нет тренера, который организовал бы школу. Ведь

фигурное катание – это такой вид спорта, который развивает человека

гармонично.

- По вашему мнению, фигурное катание – это спорт или

искусство?

- По этому поводу уже много лет ведутся дебаты, и это очень здорово,

- значит, нет равнодушных. Но я просто уверена, что это синтез спорта

и искусства. Поэтому фигурное катание вызывает такой интерес, поэтому

собираются залы, поэтому даже создаются театры и ставятся спектакли.

Но при этом фигуристы все равно пытаются сохранить какое-то спортивное

начало.

- Недавно по телевидению показали передачу "Осколки

льда" - о скандалах в фигурном катании, в которой, среди прочего,

говорилось и о том, что чемпионство решается пробивной способностью

тренера.

- Я так не думаю. Если ты на несколько голов лучше и выше других, никто

не посмеет засунуть тебя на какое-то место.

Но меня волнует другое: чем больше подобных разговоров ведется вокруг

нашего вида спорта, тем скорее танцы на льду будут выведены из олимпийской

программы. Это - страшнейшая провокация против нашего вида спорта. Сколько

я наблюдала чемпионатов – выигрывает сильнейший. Другое дело – кто судит.

Зачастую судьи не очень компетентны, но в судейской бригаде один человек

не может повлиять на общее решение.

- Ваш путь к олимпийским наградам – яркий пример неоднозначности

чемпионства в спортивных танцах на льду. Например, в течение четырех

лет ваш дуэт постоянно проигрывал Джейн Торвилл и Кристоферу Дину, хотя

можно было бы поспорить о том, кто сильнее. Разве это было справедливо?

- Абсолютно справедливо. Это был высококлассный дуэт, они были намного

лучше. Нам, молодой паре, долго не доверяли честь представлять страну

на международной арене, что было, наверное, разумно – если бы неопытные

спортсмены взобрались на верхнюю ступень пьедестала в своей стране,

им было бы трудно соперничать с мировыми лидерами. А ведь на пьедестале

трудно удержаться. Так что пока английская пара выигрывала, мы набирались

опыта в трудной борьбе, зато у нас были достойнейшие соперники.

- Как правило, в любом дуэте есть ведущий и ведомый.

В вашем дуэте с Андреем Букиным лидером были, бесспорно, вы – по крайней

мере, так казалось со стороны. А вы сами чувствовали себя таким вот

безоговорочным лидером?

- Когда мы с Андреем только начали кататься, то безоговорочным лидером

был он, потому что он уже был опытным и всему меня учил. Всем, что я

умею в танцах на льду, я обязана ему, - больше, чем тренерам и хореографам.

Фактически он был моим тренером. Но потом менялись сезоны, летели года,

а мы ведь до сих пор вместе катаемся. Мы очень уважительно относимся

к мнению друг друга, и если один сильнее в этот момент – значит, он

ведет, и наоборот. Возможно, в спорте видели во мне лидера, но это потому,

что мой партнер давал мне такую возможность. В общем, зачастую, это

только видимость.

Сценка из спектакля

- В вашей книге "Пара на троих" есть слова Галины Волчек,

которая призналась, что много лет была вашей преданной "сырихой"

– то есть фанаткой. А кто был вашим кумиром в фигурном катании?

- Когда я была маленькой и еще не умела кататься, то были очень популярны

Белоусова и Протопопов, и мне хотелось походить на них. Но потом, когда

я уже стала заниматься танцами, то Пахомова затмила, конечно, всех.

- Вам пришлось работать со многими тренерами, или Татьяна

Анатольевна Тарасова была вашим тренером от начала и до конца?

- Когда я была одиночницей, я каталась под руководством Антонины Карцевой.

Но когда я ушла в парные танцы, то у меня – у нас с Андреем - был единственный

тренер – Татьяна Тарасова. Ее я считаю своим Главным Тренером. Она была

для меня не только тренером, она была – и остается – очень важным человеком

в моей жизни. Она во многом сформировала мою индивидуальность.

- Разрешите задать вам нескромный вопрос? В сознании людей – если пара

долго катается вместе, значит, они муж и жена. Но все слухи рассеялись,

когда вы вышли замуж за Игоря Бобрина. Не ревновал ли он вас к Андрею?

- Это нужно спросить у него.

- А вы никогда не задумывались, почему получилось так,

как получилось? Почему вы не стали партнерами с Андреем не только на

льду, но и в жизни?

- Но ведь нужно любить человека, чтобы выйти за него замуж. Я очень

давно, еще когда была одиночницей, влюбилась в Бобрина, хотя Игорь тогда

был женат…

- Что вы считаете самым главным в любви?

- Мне кажется, в любви нет главного и второстепенного. Любовь либо есть,

либо ее нет. Можно говорить о том, что есть главное в семейной жизни.

Что главное в отношениях между мужчиной и женщиной в семейной жизни?

Это, наверное, терпение. Терпение и доверие. И еще, во всяком случае,

мне нужно, чтобы я всегда была в состоянии удивления. Вот, кажется,

я так хорошо его знаю, мы столько лет вместе, а вдруг – он расскажет

какие-то новые шутки, или поставит что-то на льду по-новому – и я удивляюсь.

Конечно, это может быть не каждый день, но проблески бывают. И чувства

как бы возобновляются, становятся более свежими.

- Вас с Андреем никто не вынуждал уходить из большого

спорта. Вы могли остаться еще на один-два сезона – к бесконечной радости

любящих вас поклонников во всем мире. Почему вы ушли? У вас уже не было

сил?

- Именно так: у нас уже не было сил. Мы с Андреем сели и решили, еще

года за три до олимпийских игр, что, если после олимпиады в Сараево

нам надо будет кататься еще четыре года, это будет достаточно серьезный,

очень тяжелый шаг. Мы уже были немолоды, то же самое думал и Спорткомитет.

Поэтому когда весь этот цикл завершился, на него было отдано столько

сил - и физических, и моральных, - что мы просто шли по краю. Если бы

мы еще остались еще на один сезон, то это было бы равно самоубийству.

- Самые яркие ваши программы, которые я помню, это

– "Чаплин" и "Половецкие пляски". Мне кажется, это

две половинки вашей русской души – ее "русскости" и ее артистизма.

А что вам ближе из ваших программ, что самое дорогое?

- Я очень люблю испанскую музыку, танго, поэтому я очень люблю нашу

программу "Кармен", с которой мы первый раз выиграли чемпионат

мира. Но и все остальные программы мне тоже очень дороги. И вот сейчас

мы поставили балет "Золушка", я его просто обожаю.

- Когда вы ушли из спорта, у вас не было сомнений –

куда идти. Слава Богу, ваш муж уже был художественным руководителем

театра ледовых миниатюр, и вас в этом театре уже ждали. Когда вы вышли

на лед в новом качестве – не спортсменки, а артистки – вы почувствовали

разницу? Ведь не одно и то же - выступать на соревнованиях и выступать

в театре?

- Для меня это было очень непростое решение, потому что Андрей не хотел

кататься у Игоря в театре. Для того, чтобы придти к Игорю в театр, мне

нужно было сказать и Андрею, и Татьяне Анатольевне, что я с ними прощаюсь.

И я это сделала. И в театр я пришла абсолютно "голая", потому

что я привыкла все время быть с Андреем, и одна к тому времени я кататься

уже не умела. Хотя я была чемпионкой Советского Союза среди юниоров

в одиночном катании - но это было так много лет назад. Поэтому это было

трудно.

- Но Андрей все-таки вернулся к вам и к Игорю...

- Но когда мы расходились, то думали, что навсегда.

- В спорте вы выступали ради побед, а в театре - ради

чего?

- Мне кажется, что для нас наш театр – это образ жизни, то, без чего

мы не можем жить. Это, конечно, и средство существования. Но те усилия,

- и моральные и физические, которые мы в него вкладываем – они зачастую

"стоят" намного дороже. Словом, мы тратим на театр всю нашу

жизнь.

- Кстати, есть же соревнования для профессионалов, чемпионаты мира?

Вы же можете принимать в них участие?

- Но у нас уже есть все титулы, какие только могут быть. Нам уже их

достаточно.

- А на тренерской стезе вы себя с Андреем пробуете?

- Мы ставили программу итальянскому дуэту, сейчас едем во Францию, в

один из клубов Лиона. Но работаем больше как балетмейстеры, не как тренеры.

Но вообще-то на это не хватает времени, у нас очень много молодежи в

театре, с ними тоже надо работать. А взять пару, - это надо отказаться

от всего и работать только с ними.

- Все, что вы создали на льду – скоротечно. Уходят

и поколения людей, которые это помнят. Вы не думали над тем, чтобы ваши

программы записать на кассеты, чтобы, таким образом, сохранить?

- Есть у нас такая мысль. Вот книгу выпустили, следующим этапом станут

кассеты.

- Как вы думаете, почему сейчас фигурное катание не

так популярно, как раньше? Я помню, что, когда по телевизору шел чемпионат

мира по фигурному катанию, люди бросали все свои дела. А сейчас даже

не знают, когда и что в фигурном катании происходит…

- Почему люди так были привязаны к телевизорам во время фигурного катания?

Потому, что ничего другого тогда не было, чтоб людям интересно и красиво

было проводить время. Советский Союз закрывал много интересных вещей.

А поскольку фигурное катание – это был спорт, то его разрешали смотреть

из-за рубежа. А сейчас слишком много красивых зрелищ и помимо фигурного

катания.

- Вы видите молодых танцоров, о которых вы могли бы

сказать: "Они так катаются, как будто я их учила"?

- На самом деле это - итальянский дуэт, о котором я говорила. Мы с Андреем

работаем с ними уже лет десять, и, когда я на них смотрю, то их отношение

к музыке, к танцу, как они выплескивают свои эмоции – мне это очень

близко. Они совсем другие, но мне это близко, и мне легко с ними работать.

- Есть много способных, талантливых людей в вашем виде

спорта, но чемпионом становится один. Что должно быть в характере, чтобы

быть первым?

- Нужно быть абсолютно фанатично преданным тому, что ты делаешь, абсолютно

влюбленным в свое дело, о многом забыть. Но, помимо характера, еще должно

быть какое-то везение и удача.

- Вы - азартный человек?

- В том, что касается работы – да, я азартна.

- Как вы отдыхаете? Любите ли вы читать, слушать музыку,

ходить в театры, концерты?

- Я люблю читать. Я люблю вязать. Я люблю бывать на даче, приглашать

туда друзей и кормить их пирогами с капустой.

- Какой самый дорогой подарок вы получили от Игоря?

- Игорь любит делать дорогие неожиданные подарки, любит удивлять меня.

Вот, например, он написал мне стихи на день рождения. Он тогда меня

просто потряс.

- Довольны вашей книгой?

- На самом деле я до сих пор не могу поверить, что она вышла. Потому

что она так тяжело нам далась, так долго мы ее доводили до ума, продираясь

через различные тернии. Но мне очень приятно, что те, кому мы дарили

экземпляр, отзывались о ней с одобрением.

- Ну и последний, традиционный вопрос: ваши творческие

планы?

- Игорь собирается поработать с несколькими парами тренера Тамары Москвиной,

поможет им с хореографией. Потом мы с Андреем поедем во Францию – нужно

помочь французской паре в подготовке спортивных программ. После этого

- Америка. Там нам предстоит вести переговоры о работе театра, а заодно

и немножко тренировать. Ну, а дальше – очередной театральный сезон.

Источник: Сайт: MigNews.COM

Дата публикации на сайте: 17.08.2004

Нобелевскую премию мира могут

дать чеченке

12.10.06 10:17

Москва, Октябрь 12 (Новый Регион, Ольга Панфилова)

Россиянка Лидия Юсупова, адвокат

и глава грозненского отделения общества «Мемориал», активно участвовавшая

в поиске «пропавших» в Чечне людей, в пятницу может стать лауреатом

Нобелевской премии за мир, пишет в четверг газета «Коммерсантъ». Она

номинирована на Нобелевскую премию мира в этом году, и значится в десятке

наиболее перспективных кандидатов. Однако то, что на соискание премии

выдвигают гражданина России, не позитивный сигнал, а тревожный знак.

Это означает, что, по мнению мирового сообщества, в России подавляются

свободы, а борьба с действующим порядком является делом, за которое

можно получить Нобелевскую премию за мир. Как пишет издание, всех лауреатов

премии за мир можно условно разделить на три категории.

Первая – это миротворцы в классическом понимании слова

– политики, сумевшие положить конец затяжному конфликту. Можно сказать,

что Нобелевскими премиями закончились конфликты между Израилем и Египтом,

США и Вьетнамом.

Второй тип лауреатов – ведущие мировые политики, получающие премию за

достижения глобального масштаба. Сюда попали глава МАГАТЭ Мохаммед аль-Барадеи,

генсек ООН Кофи Аннан, генерал и бывший госсекретарь США Джордж Маршалл

за «план Маршалла». Премию именно такой «категории» получил автор перестройки

и «нового мышления» Михаил Горбачев за окончание холодной войны.

Третий тип лауреатов – правозащитники, борцы с диктатурами и притеснениями

прав граждан в странах третьего мира. Именно такую премию получил некогда

советский диссидент Андрей Сахаров. Также лауреатами становились правозащитники

из Кении, Ирана, Мьянмы. В списке кандидатов этого года – Ребийа Кадиир,

борец за права мусульман-уйгуров в Китае, белорусский диссидент Алесь

Беляцкий.

Большинство лауреатов и кандидатов третьей категории не пользуются широкой

известностью и поддержкой в собственной стране, они больше известны

за рубежом. Нобелевская премия в таких случаях подчеркивает, что мировое

сообщество, хотя и не может ничего изменить, помнит о положении дел

в этих странах, осуждает правящие там режимы и морально поддерживает

тех, кто символизирует сопротивление им. Таким образом, попадание кандидата

из России в шорт-лист Нобелевки этой категории – знак того, что мир

стал смотреть на Россию по-другому.

Сама Лидия Юсупова, находящаяся сейчас в Москве, заявила,

что только вчера, от обратившего к ней за комментарием журналиста, узнала,

что она номинирована на Нобелевскую премию мира. По словам правозащитницы,

представители Нобелевского комитета не связывались с ней и никаких уведомлений

о номинировании или другой информации, касающейся ее выдвижения на премию

мира – она не получала. Об этом сообщает интернет-издание «Кавказский

узел».

Юсупова, рассказывая о своей деятельности в интервью газете «Новые известия»,

говорит, что в Чеченской республике не видит серьезных улучшений с соблюдением

прав человека. «И сейчас люди находятся в страхе, как и в прошлые годы.

Тогда они свободно шли в «Мемориал» и писали заявления. А сегодня, прежде

чем пойти и написать заявление в прокуратуру или «Мемориал», они еще

подумают», – говорит Юсупова.

По ее словам, не испытывая открытого давления власти, она постоянно

сталкивается с угрозами. «Прямого открытого давления нет. Но угрозы

и намеки присутствуют. Когда процессуальные мероприятия проводятся,

и говоришь – «Вот вам Уголовно-процессуальный кодекс, вот вам Уголовный

кодекс», следователь или оперативный работник мне отвечают: «Тебя что,

трудно пристрелить или машиной сбить? И знать не будут, где зарыта»,

– рассказывает правозащитница.

Говоря о внимании со стороны Запада, Юсупова высказывает мнение, что

Европа не может постоянно заниматься Чечней: «Чтобы не обращали внимания

– нет. Но на Западе тоже живые люди, у них свои интересы. Что там маленькая

Чечня? Ну, бывает, война. Подумаешь, перебили 200-300 тысяч человек.

Не потому что там, на Западе, циники, просто мир устал от Чечни и от

того, что Россию ничем не возьмешь и не прошибешь».

Впрочем, премии, а точнее денежному вознаграждению в полтора миллиона

долларов, Юсупова была бы рада. Эти средства, по ее словам пошли бы

на помощь больным детям. «Я бы потратила ее (денежную премию – «НР»

на детей, которые рождаются больными после этой войны. У нас на базе

«Мемориала» в Грозном есть медицинская программа. Когда туда обращаются,

я вижу – ребенку 9,10,11 месяцев, а у него лицо не младенца, а старика.

Многим нужны дорогие операции. Не говоря об инвалидах, которые получили

увечья в результате бомбардировок, или обстрелов, или подорвались».

Напомним, что благодаря Лилии Юсуповой получила огласку история с пропажей

в декабре 2004 года восьми членов семьи Аслана Масхадова. В 2004 году

Лидия Юсупова получила в Женеве международную премию Мартина Энналса,

в 2005-м – премию Норвежского фонда борьбы за права человека, но в России

она мало известна.

Источник: © 2006, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Анжелика Холина: «Я никогда не

хотела танцевать лебедя...»

Десять лет театр играет спектакль «Песни женщин».

Зритель не дает снять его с репертуара. 17 песен в исполнении Марлен

Дитрих, 17 мгновений, 17 образов любви пролетают перед публикой за 70-минутное

действие. Постановка смотрится на одном дыхании. Завораживает музыка,

эмоциональный ритмический рисунок танца, подчеркнутый красотой света

и костюмов. Их создавал Юозас Статкявичюс, литовский дизайнер с мировым

именем.

- Именно Юозас и вдохновил меня поставить этот спектакль. Он очень трепетно

относится к тому времени – 20-м годам прошлого века. То была эпоха ярко

выраженной женственности. Ее воплощением стала Марлен Дитрих – великая

женщина, имевшая красоту и талант. Юозас проникся ее песнями и меня

ими увлек. Каждую песню она поет, будто переродившись: то как ребенок,

то как роковая обольстительница, то как женщина на грани смерти. И я

представила разные образы, сливающиеся в Марлен Дитрих. Спектакль получился

многослойным, как кино. Историю я придумала сама. Она не о Марлен, а

о Женщине. А где женщина, там и красота. В этой стилистике и выдержана

хореография спектакля. Мне важно донести до публики эмоцию, создать

атмосферу на сцене и в зале, чтобы втянуть зрителя, запустить руку в

его нутро и разбередить душу.

В воскресенье (дату публикации смотрите в конце статьи) в Доме конгрессов

Театр танца Анжелики Холиной впервые в Риге покажет удивительный спектакль

«Песни женщин». Накануне Анжелика побывала в Риге и рассказала о себе

и своем театре.

Чем меньше правил в искусстве, тем лучше, считает Анжелика Холина и

доказывает это собственным примером.

Выпускницу Вильнюсской балетной школы, дипломированную балерину, в свое

время не взяли в труппу Национального театра оперы и балета – посчитали

слишком толстой. Она не стала делать из этого трагедии и отправилась

в Москву. Здесь она поступила в ГИТИС и успешно окончила факультет балетмейстеров.

Ее сокурсниками были Айвар Лейманис и Лита Бейрис.

- Балетмейстер – это профессия взрослых. Для поступления требовался

пятилетний танцевальный сценический опыт, – вспоминает Анжелика. – Но

мне повезло: я была из Прибалтики, а педагоги очень любили наш сыр.

Сколько я его перевозила в Москву! Спасибо преподавателям, я прошла

очень хорошую школу. Вернулась в Вильнюс и сразу поставила балет «Медея»

в Опере. Мне было 25 лет. Почувствовав во мне конкурентку, меня начали

изгонять из театра. Я не стала тратить силы и нервы на борьбу за место.

Не пустили в один театр – найду другой. И ушла в Национальный драматический.

Режиссер Оскар Коршуновас поставил одно условие: «Бери моих людей».

Так я и сделала первый микс – постановку «Кармен» с участием артистов

балета и актеров театра. У актеров оказалось удивительно легкое отношение

к танцу – для них это не мука, они по-другому чувствуют себя на сцене.

Получилось нечто – не опера и не балет…

Холина поняла, что не надо искать названия жанру. Так родился ее театр

современной хореографии, где она ставит артистов то на туфли, то на

пальцы, а в некоторых спектаклях и сама выходит на сцену. Танцевала

Кармен, до сих пор танцует в Tango in Fa на музыку Астора Пьяццоллы,

а ведь ей 36 лет – пенсионный для балерины возраст.

- Судьба артистов балета – отдельная тема. Я могу говорить об этом часами.

Годы идут – и люди становятся ненужными. Тебе еще нет сорока, а ты уже

пенсионер. Осознавать это больно. Кто-то уходит со сцены в гардероб

– чтобы быть поближе к театру. Я хочу поставить спектакль про балерин

и жестокие законы сцены. В нашем театре все по-другому. Мне важно, какого

возраста душа человека. Я ставлю не классический балет, где важны техника,

вес, неизношенные суставы. Я ценю и принимаю в труппу тех, у кого есть

артистические возможности, кто меня слышит, кто любит и умеет танцевать.

Средний возраст наших артистов – 25-28 лет, но есть одна танцовщица,

которой сорок с хвостиком, но она танцует так, что все плачут.

Десять лет Анжелика ведет курс в Музыкальной академии. Придумала новую

специальность «актер-танцор» и готовит кадры в том числе и для своего

театра. Уже два курса выпустила.

- Танцем я могу сказать больше, чем словом. Ищу «говорящие» движения