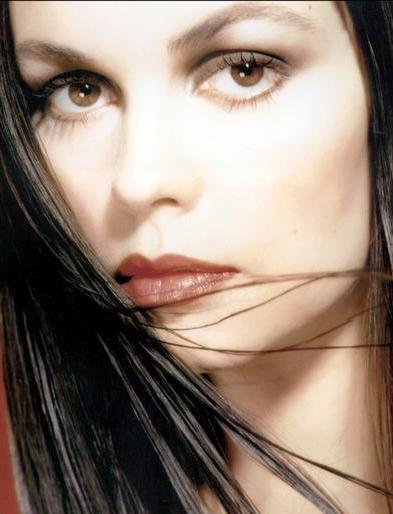

Зудина Марина Вячеславовна, Заслуженная

артистка РФ, родилась 3 сентября 1965 года.

В Театре п/р О. Табакова работает с 1987 г. Блестящие роли заслуженно

говорят о ней как об одной из наиболее известных театральных актрис. В

кино начала сниматься во время учебы в театральной студии при Бауманском

Дворце пионеров.

Желание стать актрисой пришло к ней рано, в том самом "среднем" возрасте, когда все девочки начинают мечтать "стать актрисой". "В детстве, - рассказывает Марина, - я увлекалась оперой, лет в девять у меня было желание стать оперной певицей. Все оперы знала и кто какие партии исполнял. Особенно меня почему-то привлекали партии меццо-сопрано, хотя у меня был очень высокий голос. Потом увлеклась балетом, даже пыталась поступать в хореографическое училище, до того нигде не занимаясь. Но там принимали в девять лет, а я пошла в десять и меня не взяли, - думаю, еще и потому, что я была не подготовлена. И я стала заниматься танцами во Дворце пионеров. И после 8-го класса могла пойти дальше в "Березку" или в Ансамбль Моисеева".

Во всех ипостасях ее заметили в "нужном возрасте", в Театре-студии

п/р Олега Табакова, куда она попала после окончания ГИТИСа, дали роль,

потом другую.

Но человек, а тем более актриса, всегда найдет повод для недовольства:

в театре, по собственному ее признанию, ей совсем не везло лет 6-7: "Может,

я и много играла, – говорит она в одном интервью, – но все как-то бессмысленно...

Дырки закрывала. Необязательные для себя роли играла. Мы делали театр

и было не до собственных амбиций". И может быть, говорит она другому

интервьюеру, кто-то, глядя на нее, думал: "Боже, зачем ее держат?"

Среди этих "необязательных" – "Кресло", "Билокси-блюз",

"Крыша"...

В начале ее пути велик был соблазн использовать актрису, как пишут фармацевты,

per se – "в чистом виде", - спекулируя на примечательных внешних

данных: большие глаза, открытая улыбка, веселый смех, крупные слезы, бегущие

из глаз одна за другой. Радость, грусть, любовь, ненависть – все эмоции

и чувства тут же отражались на лице, меняли жестикуляцию и даже походку.

Для режиссера, который в начале восьмидесятых отправлялся на поиски молодой

лирической героини, лучшей было не найти.

С третьего курса ГИТИСа она начала усиленно сниматься.

Уставала так, что, рассказывает, могла прийти на занятия в разных туфлях:

"Не так, чтобы одна была черная, а другая - красная, все-таки обе

были черные, но просто разные".

У Георгия Григорьевича Натансона в фильме по пьесе Михаила Рощина "Валентин

и Валентина" Зудина – в своей дебютной, первой большой роли – милая

симпатичная девушка, современная (отметим существенность этого определения),

возвышенная и романтическая. Образ Валентины – пожалуй, главная удача

картины. "Он угадал ее тему – тему любви, юной женственности",

– имея в виду Натансона, написала Светлана Новикова в одной из первых

больших статей о Зудиной в 1987 году.

Сегодня Натансон гордится Зудиной как своим открытием:

"Я сразу на ней остановился. Но Мариночка очень волновалась, – говорит

он. – Большинство членов художественного совета было против, и только

моя настойчивость и помощь тогдашнего директора студии решили вопрос в

ее пользу".

Натансон вспоминает: "Зудина тогда была в очень нервно-творческом

состоянии. Она приворожила меня своей правдой, чистотой, веселостью, озорством,

тем, что в одну секунду у нее были слезы. Работа была романтическая, очень

трогательная".

Шапка-труба серого цвета, связанная бабушкой по тогдашней моде, полушубок,

белые рукавички. Такою она "входит в кадр" своего первого главного

фильма. "Валентин и Валентина" - конечно, не проходная картина:

для нее, к слову, не в меньшей степени, чем для Дорониной, в силу уже

описанных причин. В зимней сказке, в которую превратилась "Валентин

и Валентина", – много "говорящих" сцен без слов: прогулки

по Москве, во время которых молодые герои смеются, что-то шепчут друг

другу на ухо, обнимаются, целуются. Все это "положено" на лирическую

музыку Евгения Доги.

Естественность, веселье, смех – заразительный даже без "звука". Естественная во всем, но особенно естественная в слезах и улыбке, когда, кажется, солнечные зайчики поселяются в глазах, – Зудина, конечно, из тех, в кого влюбляются, увидев в кино. Или - в школе, когда больше всего ценят правильную - романтическую - красоту. О ее таланте было трудно сказать что-либо определенное – по фильму "Валентин и Валентина" это так же трудно, как и по многим последующим ее кино– и театральным работам: налицо были те самые, отмеченные рецензентами естественность взгляда, улыбки, смеха... Глаза: ресницы хлоп-хлоп. Наивность, открытость – вся здесь. В "Валентине и Валентине", на чей-нибудь вкус, есть даже перебор по части слез и страдания – все юношеские волнения.

В то время, кажется, уже развивался роман с Табаковым и, по воспоминаниям Натансона, на машине он приезжал к консерватории на съемки и привозил горячие пироги. Можно понять Натансона. И Табакова можно понять. И Петра Тодоровского, который снимал Зудину в фильме "По главной улице с оркестром": в интервью 1986 года (в "Советской культуре") он сказал, что его в Зудиной подкупили "ее естественность, простота, скромность, требовательность к себе". Как было не увлечься при таком "стечении обстоятельств"?!

В газетах писали: "Характеры лирических героинь – нежных, не просто хорошеньких, а по-настоящему красивых, словно созданных для любви – удаются актрисе больше всего". Но в упомянутом фильме "По главной улице с оркестром" Зудина, по словам режиссера, "показала умение работать, строить образ не на одном женском обаянии". Это - важное свидетельство. От нее долго требовали "первоначальных качеств", демонстрации "первичных признаков" - только открытых эмоций, зримо и внятно выраженных так называемым белым голосом. Слез, истерики... Открытое, чистое лицо... Востребовано было ее простодушие.

Умение работать - то, что отличает Зудину от десятков, а может быть и много большего числа ее сверстников. Это - в характере, который она "вырабатывала" с детства. "Я не из тех людей, которые сидят и мечтают, а что-то делают", - говорит о себе. Слушая ее рассказы, иногда даже трудно поверить, что это - о ней. В детстве, например, ее ни в один кружок не принимали - не было ни слуха, ни голоса: "Когда в первом классе приходили в какие-то кружки отбирать - в бассейн, куда-то еще - меня никуда не отбирали. Точно также в детском саду: когда какие-то праздники были и приходили отбирать детей для участия в концерте, меня тоже не отбирали. Мне было очень обидно. Максимум на что я могла рассчитывать - под елкой читать стихи. Петь категорически не могла".

В музыкальную школу ее не приняли, но тут помогла мама, которая была музыкальным работником, и она стала учиться играть на фортепьяно. Занятия любила - все, кроме сольфеджио: "Идеального слуха не было и диктанты отравляли мое существование". Важное признание: "Когда я увлеклась танцами или потом вокалом, я поняла, что не только от природы дается: я петь хорошо стала и у меня слух появился, и голос появился и танцевала я прилично. Хотя в детстве все было со знаком минус". Год перед поступлением в ГИТИС занималась с фониатром, развивала низкий регистр, поскольку были проблемы с голосом.

Она умеет и любит работать. Даже если все получается в роли - а время, когда не получалось, осталось для нее позади - она "копает вокруг", говорит: "Мне интересна эпоха: литература, музыка, которая звучала в то время, фотографии людей. Я открываю для себя в роли новый мир и действительно получаю от этого удовольствие".

Несмотря на кажущуюся легкость всех одержанных ею побед, несмотря на очевидное всем везение и фарт, она потом и кровью завоевала право сказать о себе: "Я – профессиональный человек. И не люблю, когда актер один спектакль играет гениально, а другой заваливает. И я не играю спектакли одинаково, но провалить не могу". Важно, что так думают и ее партнеры: Евгений Миронов, представитель следующего - теперь уже среднего - поколения "табакерки", говорит о ней: "Марина - очень честная актриса, играет по-честному".

Ролей было много, но профессиональное признание пришло к ней не так давно. И слова "я - профессиональный человек" были произнесены недавно. Пятнадцать, даже десять лет назад она бы не позволила себе таких самоуверенных слов.

В кино ей повезло со старшими партнерами – она играла с Татьяной Дорониной, Олегом Борисовым, Кириллом Лавровым (в "Дубровском"). Примета профессионализма: у каждого она перенимала что-то, училась. (Но небытовая, приподнятая, даже интонационно близкая доронинской манера говорить была у нее и до "Валентина и Валентины", – это природное, свое. Эта манера, в частности, и отвела ей место среди романтических героинь.) Каждый из них был близок ей по-своему, каждый - в чем-то ей соприроден. Говоря о Лаврове, это – социальная правда: Зудина может где-то пережать с эмоцией, форсируя, резко, вдруг перейдя на крик, но тип - именно социальный тип - будет схвачен и показан безошибочно. Она всегда точна в передаче социальных черт героини, будь то девочка-дворничиха из предместья или дочь помещика-крепостника.

В жизни ей чаще приходилось играть роли первых - на несколько лет темой многих ее киноролей стал "захват столицы". Она приезжала завоевывать Москву и Москва сдавалась на милость победительницы. Или - не сдавалась. К слову, в жизни для нее, столичной девочки, тема эта - в таком ее преломлении - не была актуальная. Для Зудиной куда важнее было доказать свою профессиональную состоятельность - что она, говоря словами Высоцкого, вышла не только "телом и лицом". Но и в репертуаре "табакерки" (если обозреть его уже не только через призму ролей, которые играет Марина Зудина, а, так сказать, целиком, с высоты птичьего полета) эта тема проходит "красной нитью": "Обыкновенная история", "Матросская тишина", "Ужин", "Старый квартал", "Признания авантюриста Феликса Круля", "Звездный час по местному времени", "На всякого мудреца довольно простоты", "Сублимация любви" - и неважно, что герои некоторых спектаклей завоевывают не Москву, а Париж или Рим... Ее героини в этих спектаклях (в тех, конечно, в которых она занята) обычно исполняют роль волшебных помощников (если воспользоваться терминологией филолога Владимира Проппа, правда, изобретенной им для народных сказок): чаще всего они помогают героям-завоевателям, поддерживают в их справедливой (и даже - в неправедной) борьбе, ободряют и составляют протекцию. В кино же, в начале карьеры, ей приходилось самой идти, как говорили раньше, "на вы", подниматься вверх по ступенькам социальной лестницы, начиная с самого "дна".

Деловая и энергичная героиня фильма "Исповедь содержанки" приехала в Москву поступать во ВГИК, но, как водится, не попала. И идет ночевать на вокзал... Наивная во всем, так и не расставшаяся с манерами, приобретенными в каком-нибудь общежитии, среди таких же, как она пэтеушниц (в уже завоеванной Москве, в большой квартире, в шелковом халате, она продолжает пить коньяк прямо из горлышка, не закусывая ничем), она абсолютно уверена в своей женской неотразимости: в том, что все смотрят на ее ноги и все ее хотят, уверена, что соблазняет и действительно соблазняет. Все эмоции - "с плюсом": легко впадает в истерику, сбивается на крик, близкие слезы так и льют...

Парикмахерша из "Мордашки" три года, как приехала в Москву. В уже либеральные перестроечные годы фильм был довольно дружно разруган за вкусовые "допущения" и мелкотемье. Но для Зудиной он ценен: в нем едва ли не впервые выдалась по-настоящему характерная роль, а все уже известные мотивы звучат с какой-то горестно-веселой неизбежностью. Осуждая фильм, ее работу отмечали как удачу, оговаривали особо, писали про "озорство, кураж, неожиданный комедийный дар при романтической внешности". Зудина сыграла обаятельную дурочку, которая знать не хочет, что ее просто-напросто используют, в том числе и по основному - парикмахерскому - ремеслу. Простота, в том числе и та, что хуже воровства, не мешает при случае показать образованность: "Не в ванне, а в ванной", - поправляет она своего проходимца-приятеля. И мало смущена своей ролью - быть подругой "между прочих".

В фильме "Жизнь по лимиту" очередная - из этой "серии" - героиня Зудиной сидит в ресторане с представительным мужчиной (кавказской, как теперь принято говорить, национальности). Он спрашивает: "За что пьем?" - "За меня. За то, чтобы 89-й год был лучше, чем 88-й". - "Я позабочусь". Роль Зудиной была похожа не предыдущую, и сюжет - похожий: героиня приехала в Москву поступать в институт, не поступила, возвращаться домой ей не хочется и она идет работать дворником. Это была очередная версия на ту же тему. Тип русской женщины, который она играла, в нашу литературу вошел под именем Сонечки Мармеладовой. Девочка-подросток с романтическими иллюзиями и резкими сменами настроений - от возвышенной отрешенности к слезам и крику. Зудина играла содержанку с романтическими идеалами и земными надеждами на лучшее будущее - на то, что 89-й будет лучше 88-го. На то, прежде всего, что если в чем другом и не повезет, то повезет в любви.

Ее сегодняшняя светскость – как реванш за то истерично-слезливое

пэтеушное прошлое, которое на протяжении нескольких лет доверяли ей разные

кинорежиссеры: других романтических героинь в то время не признавали.

Трудно сказать наверняка, что было раньше - другие роли или другая Зудина.

То ли другие роли пришли как признание внутренних перемен, то ли актриса

приняла новые условия игры (и все нашли: соответствует), то ли так удачно

"совпало" одно и другое. В конце концов перемены коснулись и

ролей и ее самой. Сегодняшняя Зудина мало похожа на ту, начинающую, а

ее нынешние роли - на те, из ранних спектаклей и фильмов. Она сама говорит:

"С годами я очень изменилась, повзрослела и теперь никогда не согласилась

бы стать той, прежней". Ей повезло: от нее и не стали требовать прежних

умений. Она снова могла быть естественной - в новых ролях, признавших

ее перемены.

Востребованная в кино и, по ее собственным словам и убеждению,

в те же самые годы прозябающая в родном театре, играющая там "не

свои", "бессмысленные" роли, Зудина все равно чувствовала

себя прежде всего театральной актрисой. Чем дальше - тем со все большим

основанием, поскольку с годами театр все чаще "шел ей навстречу.

Источник: неофициальный сайт актрисы

Интервью:

- Марина Вячеславовна, вы любите Новый год?

- Да. Но в детстве он ощущался больше. Потом были какие-то годы, когда

он вообще "промахивался": мы сидели за столом, но елку не наряжали.

А вот сейчас подрастает малыш, и для меня этот праздник обретает новые

формы. Предновогоднее волнение Павлика передается и мне, и я начинаю готовиться

заранее. Вообще, в последние годы ощущаю, что вернулась в детство. Когда

ребенок маленький, заново открываешь мир...

- Говорят, как встретишь Новый год, так год и проживешь.

Вы в это верите?

- Я, может быть, до конца не верю, но замечала, что в Новый год мне комфортно

только с очень близкими людьми. И я стараюсь, чтобы мы были вместе. Хочется,

чтобы в течение года все было мирно, дружно, по-семейному. Чтобы год прошел

с ощущением праздника. В детстве, помню, было обидно, когда праздник заканчивался.

И так грустно становится, что все прошло, ты чего-то ждал, а волшебства

так и не произошло. Поэтому я понимаю сына, который хочет, чтобы праздник

был не один день и чтобы елка стояла не неделю.

- Мама с папой играют Снегурочку с Дедом Морозом для

ребенка?

- Никогда. Нам в театре игры хватает, мы так устаем от этого. Я бы, наверное,

с ума сошла, если бы мне сказали, что нужно в фате и в белом платье идти

в загс. Клянусь! Да я лучше никогда не пойду туда... Наверное, каждому

нормальному человеку хочется такое пережить, чтобы внимание было, чтобы

тебя снимали, все люди на тебя смотрели и говорили, какая ты красивая,

какое ты красивое платье надела, чтобы звучала музыка и чтобы это был

ни с чем не сравнимый праздник. Но для меня суть человеческих отношений

гораздо важнее формы. Форму я все время имею в театре.

- Неужели на свадьбе вы были без фаты?

- Какая фата?! Мы просто расписались, у нас не было ни свидетелей, ни

марша Мендельсона. Сейчас люди регистрируют отношения, когда уже друг

друга хорошо знают. А вот венчание - это совсем другое. Прожив с мужем

много лет, я только сейчас созрела для того, чтобы обвенчаться. Это есть

таинство, когда люди соединяются не на короткий период нашей земной жизни,

а соединяются их души. А загс - это больше для родственников, которые

должны увериться в том, что эта пара теперь семья.

- Если не свадьба, тогда какое воспоминание самое романтичное

в вашей жизни?

- Романтика ведь в чем? В обостренной чувственности. Когда муж уезжает

и, приезжая, тут же мне звонит. Или когда у меня вдруг возникает желание

оставить записку, что я его люблю. В этом гораздо больший смысл, больше

романтики, чем во всех рассказах о первом свидании или о первом поцелуе.

Я не люблю говорить об интимных вещах, потому что тогда это обессмысливается.

- Без чего, на ваш взгляд, семья невозможна?

- Надо не разучиваться ценить то, что у тебя есть. Знаете, как обычно

бывает? Первое чувство такое сильное, а потом начинается ежедневная рутина,

быт. Например, в детстве ребенок любит шоколад. Ну, хорошо, съест он десять

плиток, а потом видеть его не может. Надо уметь смотреть на человека,

который рядом, незамутненными глазами. Уметь видеть и чувствовать так

же остро, как в первые годы влюбленности. Ведь чувственная сторона тоже

очень важна. Когда это уходит, люди начинают более трезво друг на друга

смотреть, видеть все недостатки. Человека трудно переделать. Поэтому,

когда люди в зрелом возрасте сходятся, они должны понимать, что есть привычки,

с которыми легче смириться, чем искоренить их. В моем, например, случае

я понимаю, что за человек рядом со мной, уровень этого человека и его

талант, сколько бы лет мы ни жили вместе.

- От этого, может, легче сохранить ту самую чувственность?

- Безусловно. Тот пиетет, который я испытывала, когда была ученицей, и

чувство огромной дистанции, они все равно в чем-то сохранились. Помимо

отношений мужчины и женщины важно уметь быть другом. А друг - это человек,

с которым можно просто о чем-то говорить. Когда у мужа или жены возникает

такое желание - это хороший признак. Значит, есть доверие. Значит, тебя

как личность ценят. Другое дело, что о чем-то мы никогда не скажем даже

самому близкому человеку. Это то, что ты должен про себя один знать и

справляться с этим сам.

- Что вы цените в мужчинах, в женщинах?

- Женщина должна быть любящей, должна растворяться в мужчине - в этом

женственность и заключается. Она должна быть заботливой, потому что это

необходимое качество и матери, и жены. Нежной. Терпеливой. Мужчина должен

быть надежным, сильным, добрым, заботливым, умным. И в нем обязательно

должно быть чувство юмора. Такой мужчина гораздо большего добивается.

- Вы считаете себя слабой или сильной женщиной?

- Я умею быть всякой. Часто сила женщины в ее слабости, и надо уметь этим

пользоваться, я не в плохом смысле говорю. Я люблю уверенных в себе женщин

и сильных, но не люблю, когда за этим теряется какая-то женственность

и ранимость. У мужчины должно быть желание защитить и оберечь женщину.

А если она настолько самодостаточна, зачем тогда рядом мужчина?

- В вашей семье более сильный Олег Павлович?

- Да, и я счастлива, что у меня есть возможность иногда ощущать себя слабой.

Мне не надо доказывать, что я тоже что-то могу. Хотя я знаю, сейчас очень

многие женщины не выходят замуж и при этом хорошо себя ощущают.

Семейная жизнь - это зависимость друг от друга. Многие либо устают от

такой зависимости, либо не способны свои интересы иногда ставить ниже

интересов другого человека. В тот момент, когда ты будешь способен полюбить

кого-то больше, чем себя, ты по-настоящему что-то обретешь.

Может быть, потому что я не только актриса, а еще и жена художественного

руководителя, то на многие вещи смотрю не через призму собственного успеха.

Мне важен успех дела. Я счастлива, когда другие спектакли, в которых я

не занята, тоже успешны, потому что это дело, которым занимается мой муж.

Это наше общее дело.

Автор: Оксана Серегина

Сайт: Аргументы И Факты

Статья: Женщина должна растворяться в мужчине

Дата публикации на сайте: 23.10.2004

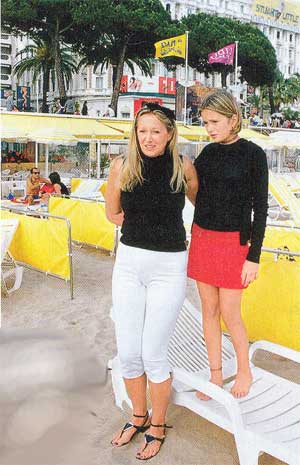

Элисон Кэрролл

23-летняя профессиональная гимнастка (по совместительству еще и хореограф) из Кройдона, Элисон Кэрролл победила в конкурсе на новую официальную модель-представительницу Tomb Raider: Underworld. Девушка будет новым лицом Лары на всех пресс-конференциях и промо-акциях очередной игры из серии Tomb Raider, а также появится в телевизионном ролике. Специально для рекламной компании Элисон обучили обращаться с оружием, научили выполнять некоторые акробатические трюки, а также прочитали не одну лекцию об археологии, дабы новая мисс Крофт не засыпалась на вопросах фанатов.

|

|

Интервью с Элисон Кэрролл

Ведущая: Это одна из самы продаваемых компьютерных игр и ее героиня -

женщина. Лара Крофт - это неоспоримая звезда серии Tomb Raider. Элисон

Кэрролл - 23-х летняя бывшая гимнастка из Кройтона выбран в качестве нового

лица предстоящего выпуска игры.Tomb Raider - это широкоизвестный феномен.

Проданы миллионы копий серии, первая из которой была выпущена 12 лет назад.

Голивуд экранизировал серию в двух блокбастерах о приключениях известного

археолога с Анжелиной Джоли в главной роли. Новая серия игры выходит в

ноябре. Элисон Кэрролл выбрана в качестве нового лица Лары в Tomb Raider:

Underwold, который выйдет в ноябре. Сегодня Элисон Кэрролл у нас в студии.

Ведущая: Элисон! Выглядишь фантастически. Ты специально

так оделась для студии?

Элисон Кэрролл: Да. Действительно. Но я готова так одеваться все время.

Ведущая: Что это тебе дает?

Элисон Кэрролл: Ну в общем. Портретное сходство с Ларой дает мне чувствовать

себя уверенной и независимой. Миллионы людей хотят быть Ларой Крофт.

Ведущая: Как все началось? Скажи мне, ты работала на

ресепшин в гольф клубе? Верно?

Элисон Кэрролл: Да. Я работала на ресепшине. Действительно это большой

прыжок. Была на ресепшине, а теперь я Лара Крофт.

Ведущая: Абсолютно!

Элисон Кэрролл: Все случилось около года назад, когда на кастинге я получила

роль модели Лары Крофт в команде, запускающей Underwold, который выйдет

21 ноября. Кастинг был действительно очень долгий, и было очень трудно.

Сотни и сотни девушек были там, столько разнообразных талантов. Скалолазки,

много артистов. Я пришла как гимнастка. Я выполняла свои сальто, махи

назад, перевороты. Все, что сейчас умеет Лара Крофт в игре. И я победила.

Ведущая: Ты по-прежнему выступаешь?

Элисон Кэрролл: Нет. Нет. Я узнала об этом вчера, открыв газету.

Ведущая: Что эта роль требует от тебя сейчас? Что ты

должна делать?

Элисон Кэрролл: Конечно, Тренировки занимают огромную часть времени. Вы

должны быть готовы ко всему Тренируюсь всю неделю. Гимнастика, бег, гимнастические

тренировки...

Ведущая: Конечно, почему?

Элисон Кэрролл: У Лары так много умений восхитительный характер. Я должна

делать всё, что она делает, чтобы воплощать образ Лары

Ведущая: Готова ли ты к вниманию, которое на тебя обрушилось

внезапно? Тяжело ли это? ТЫ вышла на публичную арену. Это тяжело?

Элисон Кэрролл: Абсолютно. Но я выступала тысячи и тысячи раз со своей

гимнастикой. Я ездила по миру, по разным странам. Я думаю, этот опыт мне

поможет для образа Лары Крофт.

Ведущая: Да. Твоя блузка выглядит замечательно, а ножки

- абсолютно фантастически.

Элисон Кэрролл: Спасибо.

Ведущая: Надеюсь, ты ещё придёшь к нам?

Элисон Кэрролл: Спасибо.

Перевод от Stalker, специально для LaraCroft.Ru

Источник: http://www.laracroft.ru/games/tr8/interview_7_alison_carroll.html

Карина СЕРБИНА (МКРТЧЯН)

(лирико-колоратурное сопрано)

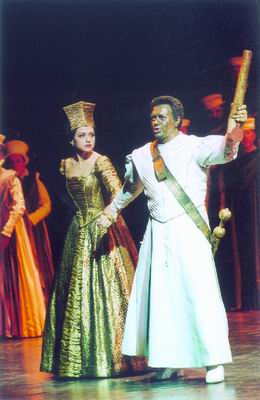

В роли Шемаханской царицы

Родилась в г. Мытищи Московской обл. в семье служащих. Вокальное образование получила в Музыкальном училище им. Гнесиных (класс В.П. Александровой, ок. в 1993) и РАМ им. Гнесиных (класс В.В. Громовой, ок. в 1998). В дальнейшем занималась вокалом с Г.С. Кузнецовой. Со студенческих лет активно гастролирует.

Лауреат Конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада» (1998,

I премия), Международного конкурса вокалистов им. Марии Каллас в Афинах

(1999, II премия). В 1999 как лауреат конкурса выступала с концертами

в Афинах.

В 1999 – стажер оперы, с 2000 – солистка БТ. Исполнила партии: Виолетта

Ракелина («Прекрасная мельничиха»), Шемаханская царица, Оскар ( «Бал-маскарад»);

Монахиня ( «Огненный ангел»); Беженец («Дети Розенталя» Л.А. Десятникова,

реж. Э. Някрошюс), Антонида («Иван Сусанин»), Царица ночи («Волшебная

флейта», реж. Г. Вик).

|

|

Сотрудничала с театром «Новая опера»: в 1999 спела Виолетту в премьерном

спектакле (дир. Е.В. Колобов, реж. А.М. Сигалова). Имеет обширный концертный

репертуар, включающий, помимо классики, романсы, эстраду, современную

музыку. Гастролировала в Италии, Франции, Англии, США, Республике Корея,

КНДР и др.

Записала романсы А.А. Алябьева (2001, СD «Русский романс»).

В Большом театре исполнила партии:

- Виолетта ("Травиата" Дж. Верди)

- Ракелина ("Прекрасная мельничиха" Дж. Паизиелло)

- Шемаханская царица ("Золотой петушок" Н. Римского-Корсакова)

- Снегурочка ("Снегурочка" Н. Римского-Корсакова)

- Оскар ("Бал-маскарад" Дж. Верди)

- Монахиня ("Огненный ангел" С. Прокофьева) - первая исполнительница в Большом театре

- Антонида ("Иван Сусанин" М. Глинки)

- Царица ночи ("Волшебная флейта" В. А.Моцарта)

Также в репертуаре:

- Мюзетта ("Богема" Дж. Пуччини)

- Марфа ("Царская невеста" Н. Римского-Корсакова)

призы и награды

В 1998 г. завоевала I премию конкурса молодых исполнителей русского романса

"Романсиада".

В 1999 г. - II премию Международного конкурса вокалистов имени Марии Каллас

в Афинах.

Источник: http://www.bolshoi.net/stars/serbina/prima.htm

последнее обновление информации: 15.11.07

Татьяна Окуневская. Красавица и чудовища

МАЙСКИМ вечером 1947 года в Театре имени Ленинского

комсомола давали «Сирано де Бержерака». Народу, как обычно, — полный зал.

И, как всегда, успех. Восторженные лица зрителей, цветы, аплодисменты.

Исполнители главных ролей — Иван Берсенев и Татьяна Окуневская — с благодарностью

раскланиваются. Вдруг зрительный зал на мгновение замер: к ногам Окуневской

двое рослых мужчин вынесли корзину c 200 черных роз. Такого не видел даже

суперпопулярный «Ленком»…

Встреча 1. Маршал Тито

В ГРИМЕРКЕ актриса отыcкала среди роз записку: «Они срезаны не моими руками, но с тех же кустов несколько часов назад… Я беспрерывно думаю о вас, и не сможете вы совсем выбросить меня из сердца». «Ну конечно же, — улыбнулась про себя Окуневская, — это от Тито. «Не сможете выбросить из сердца». Да разве это вообще возможно — не то что забыть, а хотя бы несколько минут не помнить о таком мужчине?»

С правителем Югославии Татьяна Кирилловна познакомилась в 1946 году во время ее гастрольной поездки по стране, югославы с восторгом принимали ее фильм «Ночь над Белградом». Через несколько дней в свою загородную резиденцию Окуневскую пригласил и сам маршал Тито. Машина доставила ее прямо к дворцу короля, который теперь занимал Тито. Актриса вспоминала: «Калитка, за ней шагает мне навстречу маршал в штатском, с садовыми ножницами и только что срезанными черными розами. У ноги — красавица-овчарка, впившаяся в меня глазами.

— А вот мы сейчас проверим, как вы ко мне относитесь. Если плохо, Рекс

разорвет вас на части у меня на глазах.

Маршал очень интересный, приветливый, веселый. Рекс ласково урчит, и мы

оба смеемся.

— А Рекс не может продемонстрировать, как вы относитесь ко мне?

— Может! Видите, как он не сводит с вас глаз…»

Следующая встреча советской кинозвезды и знаменитого маршала состоялась

в Москве во время официального визита Тито в СССР. На устроенном в «Метрополе»

банкете маршал пригласил Окуневскую на танец. «Наконец-то я держу вас

в своих объятиях! — шептал он во время вальса. — Я думал, что никогда

не дождусь вас, даже моя разведка не могла выяснить, где вы. Прошу вас,

продолжайте улыбаться и выслушайте меня, другой возможности поговорить

с вами у меня нет… Вы мне непреодолимо нужны, я ни жить, ни существовать

без вас не могу, это уже давно, когда я увидел вас в войну в «Ночи над

Белградом». Я приглашаю вас в Хорватию, мы построим для вас в Загребе,

который вам так понравился, студию, вы будете сниматься, с кем вы хотите,

язык преодолеете, а на первых порах вас будут озвучивать. Я все продумал…»

Но сказка, впрочем, как и все в этой жизни, имеет обыкновение заканчиваться.

Маршал уехал в Югославию. И хоть и продолжал регулярно присылать Окуневской

огромнейшие корзины роз на каждый ее спектакль, дальнейшие отношения были

вряд ли возможны. Причин этому была масса. И замужество Окуневской, которая

на момент встречи с Тито уже несколько лет как являлась супругой известного

в те годы писателя Бориса Горбатова, было последней из них. Горбатов,

кажется, наоборот, был счастлив видеть у своей супруги таких выдающихся

ухажеров. На официальных приемах, на которые знаменитая супружеская чета

приглашалась все чаще и чаще, Горбатов нарочно пропускал жену вперед и

с удовлетворением наблюдал за произведенным эффектом.

Актриса все понимала, прекрасно знала цену своему браку, но изменить ничего

не могла. Во время одного из банкетов Окуневская услышала в свой адрес

злобное: «Продажная сука продала свою красоту и талант цековским холуям».

Услышала и… стерпела. Потому что по сравнению с тем, что произошло с ней

в таинственном особняке в Вспольном переулке, подобные высказывания были

цветочками…

Встреча 2. Берия

ОДНАЖДЫ актрису пригласили принять участие в кремлевском концерте. Заехать за ней должен был народный комиссар внутренних дел Берия. Точно в назначенное время возле дома актрисы остановился черный лимузин. «Из машины вышел полковник и усадил меня на заднее сиденье рядом с Берия, — вспоминала Окуневская. — Он был весел, игрив, достаточно некрасив, дрябло ожиревший, противный серо-белый цвет кожи. Оказалось, мы не сразу едем в Кремль, а должны подождать в особняке, когда кончится заседание. Входим. Полковник исчез. Накрытый стол, на котором есть все, что только может прийти в голову.

Я сжалась, сказала, что перед концертом не ем. Он начал есть некрасиво,

жадно, руками. Пьет вино, пьянеет, говорит пошлые комплименты, какой-то

Коба меня еще не видел живьем. Спрашиваю, кто такой Коба. «Ха! Вы что,

не знаете, кто такой Коба? Ха! Это же Иосиф Виссарионович». Наконец, в

три часа ночи он объявил, что заседание «у них» кончилось, но Иосиф так

устал, что концерт отложили. Я встала, чтобы ехать домой. Он сказал, что

теперь можно выпить и что, если я не выпью этот бокал, он меня никуда

не отпустит. Я стоя выпила. Он обнял меня за талию и стал подталкивать

к двери и, противно сопя в ухо, тихо сказал, что поздно, что надо немного

отдохнуть, что потом он меня отвезет домой. И все, провал».

Встреча 3. Мужья: Борис Горбатов и Митя

КОГДА о произошедшем узнал Борис Горбатов, то, по словам Окуневской, заволновался, забегал мелкими шажками, затылок налился кровью, что-то залепетал. И в результате не он, а она вынуждена была его успокаивать.

Представить себе двух более непохожих людей, чем Окуневская и Горбатов, сложно. Да и с первым мужем, студентом режиссерского факультета ВГИКа, любимым учеником Эйзенштейна, оставшимся для всех всего лишь «Митей», Татьяну связывала скорее не любовь, а юношеская страсть. Незадолго до смерти, несколько лет назад принимая в своей уютной однокомнатной квартирке на улице Нижняя Масловка автора этих строк, Окуневская сказала, что главной ее ошибкой было нарушение заповеди, которую ей преподал отец: «Выходить замуж за людей своего круга». С Митей она познакомилась «благодаря» Гоге — странному молодому человеку, ассистенту режиссера, заприметившему молодую девушку, студентку чертежных курсов, на улице и пригласившему ее на съемки. В том фильме Окуневскую так и не сняли (оператор хотел, чтобы роль досталась его супруге, и на пробах даже не стал включать кинокамеру, дабы не тратить понапрасну пленку).

Но Гога сумел добиться расположения отца будущей актрисы

и пригласил ее в гости к себе в Тбилиси, где едва не изнасиловал, представив

своим родителям Татьяну как жену. Единственным человеком, кто пришел на

помощь неопытной девушке, и стал тот самый Митя, от которого несколькими

годами позже она родит дочь.

Отец был категорически против их свадьбы. Но Татьяна настояла на своем.

«На свадьбе я сломала каблук, — напишет потом Татьяна Кирилловна в своей

книге «Татьянин день». — И кто-то сказал, что это плохая примета. Первая

брачная ночь. Митя и терпелив, и мягок, и нежен. Когда мой страх прошел

и это все случилось, Митя, вытащив из-под меня простыню, куда-то исчез.

Он появился только к вечеру, сильно выпивший, и сказал, что они с братом

«обмывали мою невинность».

Тот брак распался сам собой. У Окуневской почти одновременно арестовали

отца, бабушку, двоюродного брата. В этот момент на ее пути и возник тогда

подающий надежды, а впоследствии известный писатель, секретарь Союза писателей

СССР Борис Горбатов.

«Мужа я никогда не любила, — скажет потом Окуневская.

— Сначала не поняла этого. Горбатов был из чуждой мне среды — другие привычки,

взгляды, чувства. Почему не ушла, когда поняла это? А как содержать семью?

Продавалась? Да, продавалась. Ради мамы, дочери. Пусть в меня бросит камень,

кто без греха. Когда стала зарабатывать, хотела уйти, он божился, что

изменится, вставал на колени, клялся в вечной любви. Не хватило мужества

оставить его. Я думаю, что любовь надо принимать как высочайший подарок

от Бога. Друзья, знакомые, богатство, бриллианты, собаки, лошади — все

это меркнет перед любовью. Любовь только от Бога!

Вот я встретила в лагере человека. В лагере! Где ни взглянуть, ни дотронуться

нельзя. Ничего! И в первый же момент между нами что-то прошло, как ток

от высокого напряжения. Мне тогда поручили организовать в лагере театральную

группу, этот человек был в ней. Упаси боже, чтобы кто-нибудь что-нибудь

заметил: его бы немедленно убрали и послали бы на лесоповал. Он тайком

передавал мне свои стихи. И только однажды… Нас вели на концерт. Зима.

И вдруг повалил снег. Такой крупный, хлопьями, какой увидишь только в

Большом театре. Как в сказке. И сразу конвой:

— Стой! Стрелять будем!

Мы встали. Перед глазами снежная пелена. Руки своей не

видно. Я стою. Он рядом. И вдруг так спокойно его мягкие губы слышу. Слышу.

Такое нежное объятие. Это длилось, по-моему, несколько лет, не меньше.

Мы застыли. Все исчезло, если бы мы даже голые на снегу стояли, мы бы

этого не заметили. И конечно, попали бы в карцер. Но вот моя приятельница,

увидев, что снег начинает редеть, так тихо взяла и просунула между нашими

лицами руку в варежке. И все. На этом все закончилось.

В нашей любви был один-единственный поцелуй, который я, если бы прожила

триста лет, никогда не смогла бы забыть. Он остался в моей душе, сердце,

теле. Один-единственный поцелуй».

Во время нашей встречи Окуневская сделала признание, в тот момент поразившее

меня своей жесткостью: «Когда я узнала, что моя лагерная любовь — Алеша

— умерла, я обрадовалась. Потому что я познала любовь и не успела в ней

разочароваться. Ведь если мужчина начинает помогать женщине готовить,

стирать, ходить по магазинам, он перестает быть Мужчиной».

________________________________________

P.S. В марте актрисе Татьяне Окуневской исполнилось бы

90 лет. Татьяна Кирилловна «примеривалась» к этой дате задолго. Во время

встречи с корреспондентом «Суперзвезд», состоявшейся незадолго до ее кончины,

она повторяла: «Вы задаете такие вопросы, а мне ведь почти девяносто».

Жила Татьяна Кирилловна в однокомнатной квартире неподалеку от станции

метро «Динамо». Из мебели в ее квартире были лишь шкаф, письменный стол,

софа и небольшое кресло. «Татьяна Кирилловна, что это у вас за бюст на

шкафу стоит? Александр Блок?»- спросил я тогда.

— Все так думают. А это философ Марк Аврелий. У меня в квартире всего

две ценные вещи — этот деревянный бюст и мой портрет. Узнаете? Это я в

молодости. Вы же видели фото моей дочери? Мы с ней совсем не похожи —

ни внешне, ни внутренне.

Меня ведь многие считают сумасшедшей. У меня был поклонник — молодой профессор,

который ждал, когда я вернусь из лагеря, не женился. Сейчас он уже академик.

Дочь говорила мне: «Ты с ума сошла. У него дача, две машины, квартира.

Выходи за него и будешь жить беззаботно». А у меня тогда не было ни кола

ни двора. Но я на него посмотрела, и меня чуть не вырвало. Как же я могла

бы жить с таким человеком?

Вы ведь знаете, моим мужем был писатель Борис Горбатов. А Валя Серова,

с которой я служила в «Ленкоме», была замужем за Константином Симоновым.

И наблюдения за нашей жизнью, которая то и дело переплеталась, хватило,

чтобы многое понять. Хотя я вообще человек абсолютно безграмотный. Даже

не знаю, что творится в моей башке. Никогда не могла читать философские

книги, меня от них просто мутило. Беру толстенную книжку Ницше — и не

могу, даже храпеть начинаю. Недавно мне друзья подарили две книги русских

пословиц. Прочитала и обомлела просто. Оказывается, вся мировая мудрость

может поместиться в две книги. Ну например, пословица «Не кидай камень

в стеклянную крышу соседа, если у тебя самого такая же крыша». Если бы

все это знали, разве вели бы себя так безобразно?

— А каким был Симонов?

— Костя? Мы с нимпознакомились и подружились, когда нам было по 20 лет.

Нам тогда нечего было делить. Он вообще-то не был ужасным человеком. Он

был коммунист. И этим все сказано. Жесткий, карьерист железный. Никогда

не делал то, что могло как-то помешать его карьере. Не могу сказать, что

талантливый. Скорее способный. Хотя стихи писал очень плохие. «Жди меня»

— пожалуй, одно из худших. Проза у Симонова гораздо лучше. Он знал и понимал

войну. В отличие от Горбатова. Этот был тупицей. Его «Непокоренные»- банальная

книга, как дважды два четыре. Я, конечно, читала его книги. Но знаете

как? Как в анекдоте. Здоровый дебил изнасиловал пятилетнюю девочку, и

на суде его спрашивают, как он мог такое совершить. А дебил отвечает:

«Как-как. Насилую и плачу, насилую и плачу». То же самое и я.

Костин брак с Серовой тоже не был идеальным. Он изменял ей, она — ему.

Самой красивой парой были Александров и Орлова. Интеллигентной какой-то.

Мне кто-то рассказывал, как попал на прелестную дачу Орловой. Она там

все так оформляла, какие-то цветочки, занавесочки. В то время, когда мы

были нищими, это все казалось раем. А после ее смерти и смерти Григория

Васильевича их родственник все сдал в аренду, свалив вещи Орловой в кладовку.

Так страшно… Я с Любовью Петровной общалась только по работе. Хорошо помню

ее. Изящная, мягкая, очень способная. Она была отличной опереточной актрисой.

Я вообще была знакома со многими талантливыми людьми. С Раневской познакомилась, когда снималась в «Пышке». Фаина была очень интересным существом. Не гений, как ее пытаются сейчас выдавать, но довольно талантлива. В последние годы жизни у нее была какая-то сволочь-домработница, которая забирала у нее все деньги за то, чтобы два раза в день вывести на прогулку ее песика. Такая наглая! У Раневской помимо актерства было особое мышление, с которым, что бы она ни играла, все было интересно. Сегодня все торгуют ее высказываниями, пишут о том, что она была лесбиянкой.

— Врут?

— Я помню, как в перерывах между съемками «Пышки» я переодевалась и вдруг

в гримерку вошла Раневская. Я инстинктивно, словно появился мужчина, попыталась

прикрыться. Хотя тогда о лесбиянстве ничего не знала. Но это мои ощущения

шестидесятилетней давности. Что теперь об этом говорить? Вот напишу продолжение

своей книги, обо всем узнаете. (Книгу Окуневская так и не закончит. —

Прим. ред.)

— Вторую часть назовете «Татьянин век»?

— Это как получится. Мне скоро девяносто, а там — посмотрим. Кстати, после

выхода моей книги многие на меня обиделись. Некоторые до сих пор не разговаривают.

Вокруг меня всегда были интриги. Даже сегодня и то плетут бесконечные

сплетни. Но я ведь старуха, кому я нужна?

— Может, не могут простить откровенности?

— Я всегда говорила только то, что думала. Из-за этого и страдала. Когда

ко мне приходят мои оставшиеся «окуневки» (так звали появившихся еще до

войны поклонников актрисы. — Авт.) и спрашивают, почему я не держала язык

за зубами, отвечаю, что тогда я была бы не я. И разве лучше бы стало от

того, что мы с ними встречались бы не в этой комнате, а в огромных хоромах

депутата Верховного Совета, пятижды народной артистки СССР, девятижды

лаурета всех премий? И они не задают больше таких глупых вопросов.

Я прожила жизнь так, как считала нужным. И довольна ею. Тяжелая ли это

штука — жизнь? Очень. Кто-то из умных сказал, что характер человека —

это его судьба. Я-то до этого доперла своим деревенским умом. А по жизни

так оно и есть. Существуют десять библейских заповедей. Вот их и надо

соблюдать. И все».

________________________________________

Тогда, провожая меня до лифта, Окуневская неожиданно попросила: «Если

вы будете писать обо мне, ни в коем случае не называйте меня «великой»

и «гениальной». Можете написать все, что угодно. Даже то, что я на старости

лет стала проституткой. Только не пишите, что я гениальная актриса. Кто

я? Просто счастливая женщина, прожившая свою жизнь так, как считала нужным.

И ни о чем не жалеющая».

Автор: Игорь ИЗГАРШЕВ

Источник: http://gazeta.aif.ru/online/superstar/36/17_01

Наталья Коршунова

Наталья Коршунова |

|

География концертной деятельности

С 1991 г. активно концертирует. Гастролировала Хабаровске, Находке, Владивостоке,

Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Чите, Перми, Арсеньеве, Свердловске,

Нижнем Новгороде, городах Подмосковья, а также в Южной Корее. Выступала

во всех крупнейших залах Москвы: Большой зал Московской консерватории,

Концертный зал им.Чайковского, Концертный зал "Россия" и др.

Творческая деятельность

Сотрудничает со многими вокалистами, инструменталистами и театральными

деятелями: Владимиром Маториным, Татьяной Ерастовой, Игорем Гаврышем,

Еленой Стрижевской, Петром Глубоким, Ларисой Курдюмовой, Александром Филиппенко

и др.

Является организатором и постоянным участником Музыкального фестиваля

"Музыка в музеях России" (Подмосковье) и проекта "Большой

Театр во Владивостоке".

Играла в сопровождении Камерного оркестра Московской консерватории п/у

А. Черкасова, Государственного оркестра Министерства Обороны России, Московского

камерного оркестра "Cantus firmus", Московского камерного оркестра

имени Гнесиных.

Выступления Н. Коршуновой транслировались региональными телеканалами,

телеканалом "Культура", радиостанциями "Орфей", "Садко",

"Онлайн", "Эхо Москвы", "Маяк".

Отзывы

"Наталья Коршунова ... проявила себя как чуткий и вдумчивый музыкант.

Она обладает разносторонней фортепианной техникой, тонкой музыкальностью

и серьезной культурой ... " (Профессор В. К. Мержанов, 7 октября

1998 г., г. Москва).

"Пианистка Наталья Коршунова безусловно талантлива ... Она может

активно содействовать развитию музыкальной культуры Дальнего Востока".

(профессор Российской Академии Музыки им. Гнесиных Ю. В. Понизовкин, 2

октября 1996 г.)

Рецензии на концерты и интервью с Н. Коршуновой помещены во многих печатных

изданиях, в том числе: "Независимая газета", журнал "Клуб",

газеты: "Утро России", "Страна культура", "Красное

знамя", "Владивостокское время", "Владивосток"

и др.

Источник: http://www.korshunova.ru/biography.htm

Ольга Березанская (меццо-сопрано)

Закончила Дальневосточную Государственную Академию искусств. Продолжительное время являлась солисткой театра "Классическая опера", г. Владивосток. Певица ведёт активную концертную деятельность. Её выступления с большим успехом проходили в Москве и других городах России, а также в Германии, Италии, Испании, Франции, Швейцарии, Соединённых Штатах Америки, Японии и Южной Корее. Сотрудничает с такими выдающимися дирижерами, как Валерий Полянский, Бартоломью Берцонски, Хулио Мирон, Анатолий Левин, Виктор Тиц, Стив Эллари, Эндрю Уиллер. Творческая дружба связывает Ольгу Березанскую с известными московскими музыкантами (Андреем Спиридоновым - виолончель, Александром Малкусом - фортепиано, Евгением Петровым - кларнет) и Московским Ансамблем "Солисты Барокко" п/р Александра Иваненко. Участница многочисленных международных музыкальных фестивалей: "Segni Barocchi" (2001г., Италия), Международный музыкальный фестиваль под патронажем ЮНЕСКО (2002г., Германия), "Sommerfestival Musiktheater Oberlahn" (2003г., Германия), "Московское действо" (2000, 2004гг., Москва) и других. |

Ольга Березанская |

Постоянная участница творческих проектов ведущих концертных агентств г. Москвы, в том числе благотворительных концертов Творческого Объединения "Музыкальная юность" Комитета по культуре г. Москвы.

В настоящее время Ольга Березанская -

ведущая солистка Московского Государственного Академического Камерного

музыкального театра под руководством Бориса Покровского.

Источник: http://www.korshunova.ru/russianaccent.htm

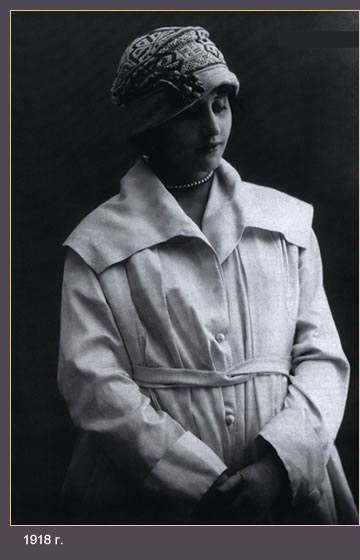

Вера Холодная, королева экрана

Такой больше не было. Она была первая русская звезда, и она же – единственная настоящая звезда русского кино. Ее называли Королевой экрана. Она снималась всего три года, из ее более чем пятидесяти фильмов сохранились только пять. Ее помнят до сих пор, потому что больше таких не было. Не было – чтобы и умна, и красива, и чиста, и талантлива, и счастлива, и всеми любима... Если такие и рождаются, о них помнят еще долго. Как о ней. О Вере Холодной.

|

|

Ей было два с половиной года, когда 28 декабря 1895 года

в Париже состоялась премьера первого фильма братьев Люмьер – "Прибытие

поезда". Начался век кино. Но семья Левченко не обратила на это никакого

внимания…

В 1896 году родилась вторая дочь Левченко – Надежда. Особо близки сестры

не были, хотя и питали друг к другу большую нежность.

В десять лет Верочку отдали в известную гимназию Перепелкиной. С классом

Вера впервые побывала в Большом театре – и с тех пор буквально заболела

балетом. Верочка вымолила у родителей разрешение поступить в балетное

училище Большого театра. Родители согласились, надеясь, что Веру не возьмут:

она была хоть и грациозной, но довольно полной девочкой. Даже учитывая

то, что в те времена балерины не были такими худыми и жилистыми, как сейчас,

а в женской красоте ценились округлые формы и приятная полнота. Но Веру

приняли. Во многом из-за ее красоты: быть хорошенькой для балерины было

не менее важно, чем быть грациозной. Через год родители забрали ее из

училища: на этом настояла бабушка, по-старомосковски считающая, что девице

из хорошей семьи не место в театре – актрисы считались безнравственными

и не заслуживавшими уважения. Родители Веры, материально зависимые от

Екатерины Владимировны, не посмели ослушаться.

Верочке пришлось вернуться в гимназию

Перепелкиной. А потом и вовсе позабыть о сцене: в 1905 году, когда

Екатерина Сергеевна была беременна третьей дочерью, Соней, Василий

Иванович Левченко простудился и умер от крупозного воспаления легких. Екатерина Сергеевна с трудом пережила эту потерю. Она так постарела, что ее принимали за бабушку Сони. Но она не позволила своему горю омрачить детство своих дочерей – в укладе их дома почти ничего не изменилось. Все так же приходили гости, все так же продолжались "живые картины" и походы в театры… В сентябре 1908 года на гастроли в Москву приехала из Петербурга Вера Комиссаржевская – известнейшая русская актриса. Вера Левченко увидела ее в самой известной ее роли – Франчески в трагедии Габриэле Д'Аннунцио "Франческа да Римини". Эту трагедию специально для Комиссаржевской перевели Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов. Верочка Левченко буквально заболела игрой своей великой тезки – несколько дней ходила сама не своя, невпопад отвечала, грезила наяву… В ней пробудилась страсть к театру. Вера Левченко стала играть все заглавные роли в гимназических постановках. Но мечта о большой сцене, казалось, навсегда останется только мечтой… Верочка окончила гимназию в 1910 году. На выпускном балу она познакомилась с Владимиром Холодным - высоким, плечистым, круглолицым, добродушным студентом-юристом. Они полюбили друг друга с первого взгляда. |

|

Вскоре они – при дружном неодобрении обоих семейств

– поженились. Тогда не одобряли скоропалительные браки. Но этот брак оказался

на редкость счастливым: они до самой смерти любили друг друга. Свадьба

была очень скромной, приглашены были только самые близкие.

Владимир Григорьевич, как и Вера, родился в счастливой и любящей семье.

Его дед, проживший 125 лет, был женат только единожды. У него было два

сына – Григорий и Владимир, оба были счастливы в браке и имели один –

девять, другой – восемь детей.

Владимир Холодный был заядлым автомобилистом – по тем временам весьма

оригинальное увлечение. Он был одним из первых российских автогонщиков,

и издавал первую в России спортивную газету "Ауто". Сумел он

заинтересовать гонками и Веру, и они вместе неоднократно попадали в аварии,

буквально чудом оставаясь в живых.

Однако со временем Вера перестала участвовать в гонках: в 1912 году у

супругов Холодных родилась дочь Евгения. Роды прошли тяжело, Вера потом

долго болела, и врачи запретили ей больше рожать – по крайней мере, на

несколько лет. Но ни Вера, ни Владимир не могли себе представить семью

только с одним ребенком. И когда Жене исполнился год, они удочерили еще

одну девочку – Нонну.

После появления дочерей Вера сменила увлечение автогонками на более спокойные: стала бывать в артистическомклубе "Алатр" (первоначально – кружок поклонников оперного певца Леонида Собинова), в доме Перцова в Саймоновском проезде, где в те времена был популярнейший салон – его называли "русским Монмартром". И еще Вера увлеклась кинематографом.

В то время кино – синематограф

- не считалось серьезным искусством. Серьезно – это театр, а кино

– только пустое развлечение. Но невероятно популярное! В кино ходили

все. Сначала – просто смотреть на движущиеся по экрану фигуры. Потом

появились сюжетные картины – мелодрамы, исторические, комедии положений…

Перед началом фильма продавалось "либретто" – краткое

содержание фильма, чтобы можно было понять, что же происходит на

экране. Во время сеансов в зале играл тапер. В дешевых кинотеатрах,

где "либретто" не продавалось, он же – или киномеханик

– сам рассказывал содержание фильма. Тапером, например, подрабатывала

в юности будущая кинозвезда Любовь Орлова. Первые фильмы привозились

из-за границы, потом появились отечественные кинофабрики. Первым

русским фильмом была "Понизовая вольница" Василия Гончарова

(1908 год) – своеобразная экранизация известной песни "Из-за

острова на стрежень…" про Стеньку Разина и утопленную им персидскую

княжну. Таких фильмов "по мотивам" популярных песен было

множество – в таких снималась и Вера Холодная. Потом стали экранизировать

русскую классику: так называемая "Русская золотая серия",

куда вошли "Гроза", "Бесприданница", "Обрыв",

"Преступление и наказание", "Каширская старина"…

Конечно, это были лишь короткие киноиллюстрации к известным книгам,

но какой у них был успех! |

|

В первых русских кинофильмах снимались известнейшие

драматические актеры: Екатерина Рощина-Инсарова, Вера Пашенная, Петр Оленев…

Даже сам Шаляпин. Репертуар того времени зиждился главным образом на любовных

сюжетах, в основном "из великосветской жизни". Загадочные женщины,

коварные обольстители, бурные страсти, дуэли и самоубийства. Все это делалось

по простейшему рецепту: брали авантюрный роман (иностранный или русский),

меняли имена, убирали подробности – и все.

В 1910 году на экран вышли фильмы с Астой Нильсен, которая по праву считается

первой в мире серьезной кинематографической актрисой. В первую очередь

она выделялась своей манерой игры: она не заламывала руки, не закатывала

глаза, не гримасничала… По тем временам, она почти не играла, оставаясь

на экране предельно естественной. Именно это производило оглушающее впечатление.

Вера Холодная боготворила Асту Нильсен, ходила на все ее фильмы. Возможно,

именно желание походить на своего кумира привело Веру летом 1914 года

на кинофабрику "В.Г. Талдыкин и К". Сыграло свою роль и то,

что в то время семья Левченко переживала не лучшие времена, а съемками

хорошенькая Вера могла что-нибудь заработать.

Увы, дальше проб тогда дело не пошло. Помешала Первая мировая война.

Владимира Холодного призвали на фронт. С его уходом в жизни Веры образовалась

пустота. Тревога за мужа и забота о дочерях не могли ее заполнить. Обычная

женщина, возможно, стала искать любовных связей, но Вера отправилась в

мастерскую "Тимана и Рейнгарда", где снималась "Русская

золотая серия". В это время режиссер Владимир Гардин снимал там "Анну

Каренину". Он снял Веру Холодную в двух эпизодах, но в большой роли

отказал, не обнаружив у красивой дебютантки никакого таланта.

Однако на просмотре материала на юную красавицу обратил внимание совладелец

мастерской Тиман. Он дал ей рекомендательное письмо к Евгению Францевичу

Бауэру (Анчарову), режиссеру-художнику конкурирующей фирмы "Ханжонков

и К".

Тот в это время собирался снимать "Песнь торжествующей любви"

по повести И.С. Тургенева – мистическую любовную драму. И на главную роль

ему требовалась женщина необыкновенной красоты – причем опыт и умение

играть его не интересовали. Когда к нему привели Веру Холодную, он был

потрясен. Он тут же взял ее на роль – как только убедился в ее киногеничности.

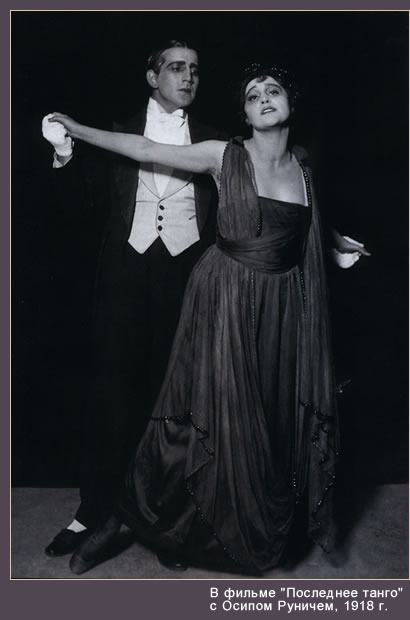

Ее партнерами были Витольд Полонский и Осип Рунич.

Критики сходятся в том, что Вере

Холодной необыкновенно повезло с режиссером. Только Бауэр мог сделать

из Веры Холодной звезду. Будучи профессиональным декоратором, он

в первую очередь создавал на экране идеально красивую картину, где

актер был лишь дополнением к декорациям. На первый план у Бауэра

выходила внешность и киногеничность актера, а его исполнительский

талант не имел никакого значения. Выдающийся оператор, художник,

влюбленный в кинематограф режиссер, – он смог не только максимально

раскрыть красоту Веры Холодной, но и научить молодую и неопытную

еще актрису использовать свою внешность как средство передачи своих

эмоций. Следующей картиной были "Дети века" –

драма с претензией на социальную проблематику. Этот фильм сохранился

– самый ранний из пяти сохранившихся. |

|

В те времена в моде были платья с узкими, стеснявшими

движение юбками и пышными лифами. Любые излишества в отделке – избыточные

кружева, оборки, вышивки, цветочки, бантики – считались проявлением дурного

вкуса. Наряд должен быть элегантен и строг. Модны были приглушенные холодные

цвета, матовость жемчуга, сдержанность аксессуаров. И при этом наряд ни

в коем случае не должен быть скучным или обычным: требовалась некая изюминка,

оригинальность – цветок на бедре, оригинальная брошь на плече, асимметричный

вырез, интересная драпировка… Для того, чтобы выглядеть роскошно, недостаточно

было только денег – нужен был вкус.

И на этом фоне скромная жена московского юриста становится законодательницей

мод. Оказалось, что она обладает утонченным и оригинальным вкусом. Вера

Холодная сама придумывает себе модели платьев, подбирает ткани и отделку,

сама украшает шляпки… Открытки с ее изображениями в различных нарядах

выпускаются огромными тиражами, служа женщинам по всей стране своеобразным

заменителем модных журналов. Были серии открыток – Вера Холодная в мехах,

в цыганских нарядах, в мужской одежде, в открытых вечерних платьях, в

разнообразных шляпках… Ее фантазия проявлялась даже в выборе духов: она

прямо на коже смешивала два аромата, "Роз Жанмино" и "Кеши"

Аткинсона – и получался только ей присущий нежный горьковато-сладкий запах…

Ее красота с первого взгляда поражала

всех – и мужчин, и женщин. Она была не просто красива, в ней было

огромное обаяние, которое кинокамера только усиливала. Она была

потрясающе киногенична, а на фотографиях получалась еще лучше. Особенно

привлекали внимание ее огромные, с поволокой, серые глаза. Эти глаза

буквально завораживали зрителей… Именно после этого фильма – одного из самых популярных и удачных в карьере Холодной – Веру стали называть "королевой экрана". На авторство этого титула претендовал Александр Вертинский. Он впервые появился в доме Холодных осенью 1915 года – привез Вере письмо от Владимира, и после этого стал ходить каждый день: просто приходил, садился на стул и часами молча сидел и смотрел на Веру… Он посвятил ей множество своих песен. В 1916 году было объявлено о постановке фирмой Ханжонкова фильма "Пьеро" – с Вертинским и Холодной в главных ролях. По каким-то причинам фильм не был завершен. |

|

Вместе с Холодной в фильме "Жизнь за жизнь"

снялась очень популярная тогда актриса МХАТа, известная красавица Лидия

Коренева. Казалось бы, Коренева, с ее опытом, школой затмит Веру Холодную

– но этого не произошло. Критика отмечала, что хоть игра Кореневой волновала

и трогала, но запоминалась лишь Вера Холодная. Фильм "Жизнь за жизнь"

был первым в истории отечественного кино, для просмотра которого была

объявлена предварительная запись. Во многих кинотеатрах фильм демонстрировался

по два месяца беспрерывно – и сборы не падали. Уже через несколько дней

после премьеры фильма в афишах имя Веры Холодной передвинули со второго

места на первое, ранее занимаемое Кореневой.

Ателье Ханжонкова стало снимать Холодную все чаще. Новый фильм с ее участием

выходил примерно каждые три недели. Ею восхищалась публика, о ней ходили

сплетни и анекдоты (в основном о том, к каким ухищрениям вынуждены прибегать

режиссеры, чтобы снимать эту "бесталанную, но миловидную натурщицу").

А она продолжала и продолжала сниматься…

К 1916 году кинопроизводство в России достигло своего пика. Из-за войны

зарубежные фильмы недоступны, зато между российскими кинофабриками конкуренция

все растет. Снимать фильмы становится все выгоднее. Все больше предпринимателей

приходят в кинобизнес со стороны.

Одним из таких был Дмитрий Иванович Харитонов. В 1916 году он открыл на

Лесной улице в Москве собственное киноателье. Поначалу на него смотрели

как на потенциального банкрота: у него не было ни режиссеров, ни операторов,

ни – что самое важное – "звезд", на которых пойдет публика.

Но Харитонов все это нашел: он попросту перекупил у других фабрик тех,

кто был ему нужен, предложив им такие большие гонорары, что никто не смог

ему отказать. Уже через несколько месяцев на Лесной собралась вся киноэлита

во главе с Холодной.

Впрочем, она держалась дольше всех. Но к Харитонову ушли все ее партнеры

по фильмам, операторы и режиссеры, с которыми она работала… К тому же

деньги были для нее важны: муж все еще на фронте, у нее на руках дочери

и сестры, а жалованье у Ханжонкова вовсе не такое большое, как можно было

подумать. Кроме того, Харитонов обещал больше свободы творчества, а его

ателье было расположено всего в пяти минутах ходьбы от ее дома. И она

решилась.

Главным режиссером у Харитонова стал Владимир Чардынин – бывший у Ханжонкова лишь вторым, после Бауэра, здесь он наконец смог реализовать себя полностью. В отличие от Бауэра, для него главным было игра актера и сам актер. Он много времени тратил на репетиции, на общение с актерами, на поиск наиболее подходящего ракурса… Особенно внимателен он был к Вере Холодной, в которую, как и многие, был тайно влюблен. Для нее он создал репертуар – только из подходящих для нее ролей, не перенапрягал ее съемками… За полгода работы Вера Холодная снялась лишь в трех фильмах: "Столичный яд" по роману С. Фонвизина "Сплетня", "Пытка молчания" по пьесе Анри Бернштейна "Вор" и "Ради счастья" по одноименному роману С. Пшибишевского. У Ханжонкова за это время сняли бы восемь! В начале 1917 года выходит на экраны один из лучших

фильмов Веры Холодной – "У камина" по мотивам популярного

романса. Трагический фильм о разбитой богатым любовником семье заканчивается

смертью главной героини в исполнении Веры Холодной. Успех этого

фильма превзошел успех всех снятых до тех пор отечественных фильмов.

Фильм был снят с проката только в 1924 году – по решению Главрепеткома. После необыкновенного успеха фильма "У камина" Харитонов, убедившийся в собственной удачливости, ужесточил порядки на студии. Уменьшилось время на съемки каждой картины, ввели штрафы за опоздание на работу… Однажды зимой Вера Холодная и Владимир Максимов, ее партнер, опаздывали на съемку. Они все время подгоняли извозчика – и в итоге сани зацепились за трамвайные рельсы, перевернулись на полном ходу, и напуганные лошади протащили их еще целый квартал – вместе с придавленными к земле артистами. Оба довольно сильно расшиблись, а Вера Холодная еще и простудилась. Но съемки не остановились – на следующий день Вера играла с температурой, а Максимов – с тщательно загримированными синяками в пол-лица. |

|

А Евгений Францевич Бауэр, режиссер, создавший Веру

Холодную, ради которого она могла бы вернуться к Ханжонкову, умер 9 июля

1917 года от пневмонии. Оплакивать его Вере Холодной было некогда – за

1917 год она снялась в двенадцати фильмах. Опять – по три недели на фильм.

Через полгода сняли продолжение "У камина" – "Позабудь

про камин, в нем погасли огни…". Вера Холодная сыграла циркачку –

и была неотразима в цирковом наряде с короткой юбкой до колен и обтягивающем

трико. Публика ломилась на сеансы, буквально разнося кинотеатры. Было

объявлено о съемках и третьего фильма – "Камин потух", но почему-то

фильм так и не был снят.

Потом были фильмы по роману Эмиля Золя "Человек-зверь" – история

сумасшествия и ревности из жизни французских железнодорожников (пожалуй,

наименее успешный фильм Холодной того периода), и мелодрамы "Любовь

графини" и "В золотой клетке".

Уже произошли две революции, а репертуар кинотеатров не менялся. Продолжали

снимать кино "из жизни высшего света" – с высокими страстями,

пышными костюмами и роскошными интерьерами, – хотя и богатых уже прогнали,

и пышных костюмов никто не носил, и интерьеры разграбили… Возможно, это

происходило по инерции, а возможно – кинематограф играл роль своего рода

наркотика, позволяющего отвлечься от ужасной реальности… И руки у новой

власти пока не дошли до национализации частных кинофабрик, хотя определенные

шаги в этом направлении уже были сделаны. В конце января 1918 года был

создан Киноподотдел Внешкольного отдела Государственной комиссии по просвещению,

но пока никакой четкой политики он не вел.

В то же время киноателье Харитонова приступило к созданию самого знаменитого

фильма Веры Холодной – "Молчи, грусть, молчи…", снова по мотивам

популярного романса. Фильм сразу же был задуман в двух частях – вторая

часть называлась "Сказка любви дорогой", по другой строке того

же романса, и вышла на экраны через две недели после первой. Сохранилась

только первая часть.

Фильм снимался в ознаменование десятилетия творческой деятельности П.И.

Чардынина. Готовились к нему дольше обычного, больше репетировали. Отличный

сценарий вкупе со звездным составом исполнителей (снимались Вера Холодная,

Владимир Максимов, Осип Рунич, Витольд Полонский, Константин Хохлов –

все звезды кинематографа тех лет!) гарантировал ему успех у зрителей.

Вера Холодная снова играет циркачку – ее, счастливую в браке, совращает

богатый коммерсант. Потом он передает ее своему другу, а она уходит к

другому, который уговаривает ее совершить ради него кражу векселя. Во

время кражи того убивают, и героиня Веры Холодной оказывается в объятиях

очередного любовника. Во второй части она находит свою любовь, но умирает.

Наверное, не было фильма, имевшего такой оглушительный успех. И не было,

наверное, фильма, который так критиковали – особенно после революции.

Его называли апогеем пошлости и мещанства, примером безыдейности буржуазного

искусства. А фильм все равно продолжали смотреть…

В середине 1918 года Московский кинокомитет порекомендовал хозяевам ателье

в целях воспитания вкуса публики больше экранизировать классику. Следуя

этому указанию, в ателье Харитонова сняли "Живой труп" по пьесе

Толстого. Вера Холодная играла роль цыганки Маши. Теперь этот фильм называют

одной из лучших экранизаций классики в русском немом кино. Благодаря этой

роли Веру Холодную стали считать серьезной актрисой – Станиславский даже

пригласил ее к себе в Художественный театр. Он предложил ей роль Катерины

в "Грозе" Островского. Вера была счастлива – но подумав, отказалась.

Она не смогла отказаться от кино.

К середине 1918 года она стала не просто популярной актрисой, а настоящим

явлением в русском кино. Ее жизнь стала объектом пристального интереса

журналистов и публики. Харитонов решил снять фильм о самой Вере Холодной

– "Тернистой славы путь". Но фильм шел с трудом: ничего особо

примечательного в биографии Веры Холодной не было, а сочинять что-нибудь

она решительно запрещала. Сценарий даже согласовывали с Владимиром Холодным.

Зрители фильмом были разочарованы: они ждали сенсаций, откровений, раскрытия

тайн… Никто не хотел верить, что Вера Холодная действительно такая: верная

жена, любящая мать, счастливая женщина. Ее хотели видеть иной – роскошной,

загадочно-порочной, но доступной. Как в песнях Вертинского – ведь все

знали, какие песни посвящены ей, а значит – написаны о ней. И лиловый

негр в притонах Сан-Франциско был, конечно, гораздо интереснее скромного

юриста и героя войны Владимира Холодного… Тем не менее фильм тоже пользовался

успехом!

Ее фильмы были популярны в Европе и Америке, в Турции и Японии – ведь

для немого кино не важен язык. Ее приглашали сниматься в Голливуд и Берлин.

Она отказывалась. Не хотела уезжать из родной страны. Хотела остаться

в России.

И осталась.

Продолжала сниматься у Харитонова – в фильмах "Мещанская трагедия"

и "Княжна Тараканова". Заканчивать этот фильм в июне поехали

на натуру в Одессу. Оттуда Вера Холодная уже не вернулась.

Одесса тогда была оккупирована немцами – а вообще власть в городе менялась

постоянно. Но съемки шли полным ходом: кроме "Княжны Таракановой",

были отсняты еще несколько картин. Одесситы толпами ходили за Верой Холодной,

торчали под окнами… Она приехала в Одессу вместе с матерью, сестрой Соней

и старшей дочерью Женей. Позже к ним приехала и третья сестра – Надя.

Владимир Холодный и Нонна остались в Москве.

В середине зимы Женя заболела скарлатиной, и семья переехала из гостиницы

на частную квартиру. Потом Вера вернулась в гостиницу – так было дешевле.

Но в ее роскошном номере температура была минус девять градусов.

Восьмого февраля 1919 года Вера Холодная выступала на концерте в пользу

фонда профессионального союза театральных художников города Одессы. В

театре было холодно, зрители сидели в шубах, а актеры выходили в открытых

платьях… Еще до начала концерта ее начал бить озноб. После концерта она

слегла. Врач поставил диагноз – "испанка", особая форма гриппа.

В 1918 году в Европе от этой болезни умерло, по разным данным, от трех

до шести миллионов человек. У Веры Холодной она осложнилась воспалением

легких. Ее лечили лучшие врачи Одессы. Она проболела восемь дней. Последние

четыре дня и четыре ночи под окнами стояла огромная толпа. К Вере никого

не пускали.

16 (3) февраля 1919 года она умерла.

Собор, где отпевали Веру, был переполнен.

Чудом никого не задавили насмерть. За гробом шли тысячные толпы.

Похороны снимали на пленку – последний фильм Веры Холодной… Уже

в марте ленту показывали во всех кинотеатрах. Фильм сохранился.

|

|

В 1931 году Первое христианское кладбище, на котором

похоронили Веру Холодную, превратили в парк, и слеп актрисы был разрушен.

Ее сестра, тогда уже известная балерина, просила разрешения перевезти

гроб с телом сестры на другое кладбище – где была похоронена их мать.

Ей сказали, что тело будет перевезено в Москву. Но так и не довезли…

Ее могилы не существует.

Но осталась память о ней. Песни Вертинского. Пять ее фильмов и пленка

с записью ее похорон. Слухи и домыслы. Легенда о ее смерти. Легенда о

ней самой.

Больше таких не было.

Текст: Виталий Вульф. Запись: Серафима Чеботарь.

Журнал "L'Officiel". Русское издание. №39 июль

Лени Рифеншталь

В тот день Лени Рифеншталь впервые взяла в руки камеру. Она снимала эффектный

эпизод ночного лыжного похода при свете факелов. Вдруг в руке у стоящего

поблизости мальчика взорвался факел: пламя задело лицо и руку Лени и сильно

обожгло ребенка, но Рифеншталь продолжала снимать, не обращая внимания

на собственную боль и крики испуганных коллег. Так она работала всю жизнь

- увлеченно, не замечая ничего вокруг.

Иногда неосознанно, иногда нарочно она закрывала глаза на то, что ей не

нравилось или мешало. Рифеншталь всегда отстаивала независимость искусства

от политики и идеологии. И в то же время своим примером доказала прямо

противоположное. Ее самые известные документальные фильмы "Триумф

воли" (1935 год) и "Олимпия" (1938 год), которые критики

безоговорочно относят к шедеврам мирового кинематографа, были созданы

для Третьего рейха. Сотрудничества с фашистами ей не могут простить до

сих пор. Вся послевоенная жизнь Рифеншталь - это бесконечные попытки оправдаться.

В 1993 году вышел документальный фильм Роя Мюллера "Власть образов:

Лени Рифеншталь" (английский вариант названия - "Прекрасная,

ужасная жизнь Лени Рифеншталь"). 90-летняя Рифеншталь не очень охотно

вспоминает о нацистской Германии: то делает вид, что не понимает вопросов,

то резко защищается. Но как только речь заходит о кино, Рифеншталь преображается

и начинает увлеченно рассказывать.

Хелена Берта Амалия Рифеншталь родилась 22 августа 1902 года в семье состоятельного

коммерсанта. В конце XIX - начале XX века в Европе бурно развивался танец.

Казалось, пластикой человеческого тела можно выразить любые чувства, даже

те, которые не передашь словами. Вероятно, Лени уже тогда увлекали экспрессивные

возможности тела, и она решила стать танцовщицей. В 21 год Лени выступила

с первой сольной программой. Ее номера пользовались успехом, она танцевала

в Берлине, Мюнхене, Праге, Цюрихе, участвовала в постановках Макса Рейнхардта.

Лени была очень красива: безупречный овал лица, большие выразительные

глаза и пышные рыже-каштановые волосы.

Балетом она занималась недолго. Увидев фильм Арнольда Фанка "Гора

судьбы" (в советском прокате "Скала смерти"), танцовщица

решила, что обязательно должна попасть в горы. Специфический немецкий

жанр "горного фильма" изобрел в начале 20-х Фанк, бывший геолог.

Он обучил скалолазанию съемочную группу и ежегодно "спускал в долину"

очередную картину о неприступных вершинах, сверкающих на фоне грозовых

облаков, и о героях с высокой душой и гордым сердцем. В то время фильмы

делали преимущественно в студии, Фанк же впервые использовал сложные натурные

съемки.

Скалистые пики и обрывы покорили Лени с первого взгляда. Она передала

Фанку свое "портфолио": шикарную фотографию в жемчугах и перьях

и хвалебные отзывы о выступлениях. Восхитительные глаза Лени не могли

не произвести впечатления, и она стала ведущей актрисой "горного

кино". Ее героинями были романтические, наивные и очень смелые девушки.

Работа у Фанка требовала не только спортивной подготовки, но и немалого

мужества. Лазить по горам приходилось босиком, без страховки. Если героиня

по сценарию попадала в лавину, Лени на самом деле с головой заваливали

снегом, делая по нескольку дублей (а мороз порой достигал 20-30 градусов!).

Но "скалолазке" все было нипочем. "Горы давали потрясающее

чувство свободы. Помню, когда я забиралась на вершину, я испытывала ни

с чем не сравнимое счастье", - вспоминала она потом.

|

|

Вскоре Рифеншталь стало тесно в рамках чисто актерской

работы. Ей надоело выполнять чужие команды, она хотела командовать сама.

В 1932 году она сняла первый (разумеется, "горный") фильм "Голубой

свет". Его действие происходит в итальянской деревушке в Доломитовых

Альпах. В полнолуние на вершине горы сверкает голубой свет, играющий роковую

роль в судьбе местных юношей. Словно зачарованные, они стремятся к чудесному

сиянию, но разбиваются, так и не достигнув вершины. Рядом с деревней живет

"дитя природы" Юнта (Рифеншталь) - то ли колдунья, то ли просто

сумасшедшая. Случайно заехавший в деревню немецкий художник влюбляется

в Юнту и обнаруживает, что ей известна тайная тропа к вершине, к изумительному

гроту из горного хрусталя. Он радостно сообщает деревенским о месторождении

ценных минералов, и они бодро обчищают грот. Народ ликует, а лишенная

путеводного света Юнта срывается со скалы...

Спустя много лет пожилая Рифеншталь с грустью скажет: "Этот фильм

оказался предчувствием моей жизни. Как и Юнту, меня любили и ненавидели.

Как Юнта лишилась хрустальных сокровищ, так и я теряла потом все свои

идеалы".

Когда кто-то предложил ей сходить в берлинский Дворец спорта послушать

речь Гитлера, она понятия не имела ни о нем, ни о его партии. Но атмосфера

политического митинга и выступление Гитлера так поразили Рифеншталь, что

она написала ему восторженное письмо. Выяснилось, что фюрер восхищался

героинями Лени, поэтому ее удостоили аудиенции. Вскоре Рифеншталь получила

полупредложение-полуприказ снять документальное кино о Нюрнбергском съезде

нацистской партии. Тут не обойтись без пафосных фраз, ибо фильм "Триумф

воли" действительно стал роковым для Лени Рифеншталь, определив всю

ее будущую долгую драматическую жизнь.

На "Триумфе" для Рифеншталь были созданы замечательные условия:

в ее распоряжении находились 30 камер, 36 операторов с ассистентами и

около 80 помощников. Ей удалось даже добиться разрешения на то, чтобы

закрепить одну камеру между флагштоков (она видна в фильме), именно с

нее сняты самые впечатляющие панорамы. Лени стремилась придумать как можно

больше положений для камеры: сверху и снизу, съемки движущейся и статичной

камерой, крупные и дальние планы, неожиданные ракурсы. Монтаж занял пять

месяцев (Лени больше никого не подпускала к пульту). Под конец она работала

по 20 часов в сутки.

|

|

В итоге получился грандиозный спектакль. Зрителю показывают не реальность,

а фантасмагорию, выдаваемую за реальность. В "Триумфе" нет дикторского

текста, но образ выразительнее слова. Речи Гитлера были нацелены не на

логическое, а на эмоциональное восприятие, и фильм взывал не к разуму,

но к глубинным инстинктам. Он прославляет отказ от индивидуальности, объединение

в массу. "Триумф" - апология тоталитаризма, люди в нем низведены

до деталей, неразличимых в общем орнаменте. -Юношеский профиль - часть

шеренги, шеренга - часть марширующего отряда, отряд - часть Германии.

Даже старинные дома и скульптуры Нюрнберга оказываются вовлеченными в

фашистский спектакль. Слова при этом излишни.

Существует легенда, что после "Триумфа" Рифеншталь получила

приглашения работать от Сталина и Муссолини.

Напрочь лишенный художественного вкуса Гитлер догадался, что фильм должен

снимать не партийный функционер, а художник. Это было первое полнометражное

кино о нацистах, первый художественный образ Гитлера, предъявленный миру.

"Триумф" заставил идти за фашистами не один десяток тысяч человек.

Сейчас "Триумф воли" действует почти так же сильно, как "Ночь

и туман" Алена Рене (1956 год), посвященный лагерям смерти. Кадры

марширующих нацистов и знамен со свастикой невозможно отделить от нашего

знания о Второй мировой войне и Холокосте, поэтому не получается оценивать

"Триумф" исключительно в эстетических категориях. Его публичный

показ запрещен по сей день.

Во "Власти образов..." Лени спрашивают: "Вы, конечно, гордитесь

"Триумфом воли", но все-таки, после всего, что вам пришлось

пережить..." "Горжусь ли я? - эмоционально реагирует Рифеншталь,

- что вы, я жалею, что сняла его: если бы я знала, что он мне принесет,