-

Уроженка Нью-Йорка, Эмми Россум в раннем возрасте проявила незаурядные способности в пении. В семь лет она была принята в детский хор ведущего оперного театра США - Метрополитен Опера. Девочка выступала на одной сцене с такими звездами как Пласидо Доминго и Лучиано Павароттии. Она пела в Карнеги Холл в постановке "Проклятие Фауста". За время пребывания в хоре, Россум приняла участие в 20 оперных постановках, арии которых исполнялись на шести различных языках. Ей посчастливилось поработать в постановке "Кармен" под управлением Франко Дзеффирелли.

Эмми Россум

-

Вскоре Эмми была замечена агентом, и начала посещать прослушивания. В 1997 году она дебютировала в сериале "Пока вращается мир", который уже много лет не покидал экраны телевизоров. Кстати, эта мыльная опера стала профессиональным трамплином для многих молодых актрис. Годом позже, она получила гостевую роль в детективном сериале "Закон и порядок", а еще через год снялась в двух фильмах и мини-сериалах. В 1999 году Россум была выдвинута на соискании награды лучшей молодой актрисе за работу в сериале "Гений", последовавшую за исполнением роли юной Одри Хепберн в биографическом сериале ЭйБиСи "История Одри Хепберн". Ее карьера в кино пошла вверх. Она снялась в картине "От судьбы не уйдешь" (2000) c Наташей Хенстридж, в "Американской рапсодии" (2001) с другой молодой актрисой Скарлетт Йоханссон. Исполнила роль дочери персонажа Шона Пенна в завоевавшей оскара драме Клинта Иствуда "Таинственная река". Работала с Деннисом Куэйдом в фантастической ленте "Послезавтра". Наконец, Эмми получила главную роль Кристины в картине Джоэла Шумахера "Призрак оперы", экранизации известного мюзикла, где смогла реализовать свой талант певицы. Одной из последних работ Эмми в кино стал фильм-катастрофа "Посейдон".

Сайт: People's History

Дата публикации на сайте: 10.01.2007 -

-

Среди предков Кейт Хадсон были еврейские иммигранты из Венгрии, а у предков её отца прослеживаются итальянские и английские корни. Через полтора года после рождения Кейт родители, Голди Хоун и Билл Хадсон, разошлись. Воспитанием занимались мать и её друг, актёр Курт Рассел. Позднее Кейт сказала, что Билл Хадсон относится к ней с равнодушием, и своим отцом она считает отчима, Курта Рассела.

Кейт Гарри Хадсон родилась 19 апреля 1979 года в Лос-Анджелесе, штата Калифорния, в семье комедийных актеров Голди Хоун и Билла Хадсона. Буквально через пару месяцев после рождения дочери Билл и Годди развелись. И с тех пор ни Кейт, ни ее старший брат Оливер не видели своего настоящего отца, оставившего семью в довольно трудное для них время. Впрочем, для Голди и ее детей это была не такая уж большая потеря, так как четыре года спустя в их жизни появился актер Курт Расселл, источник положительных эмоций для семьи. В течение последних двадцати лет Кейт называет его "папой".

Кейт Хадсон

-

Не мудствуя лукаво, предоставим слово самой героине - Елене Поляковой (кто лучше поведает читателям о себе самой?):

Первым фильмом для амбициозной 18-летней девушки стала комедия Моргана Фримана "Пустынная тоска", где ей досталась совсем небольшая роль, не позволившая раскрыть весь ее потенциал, впрочем, как и в ее следующей картине "Река Рикошет". А вот третья попытка оказалась удачной. Достаточно было Кейт появиться в паре небольших эпизодов в комедии "200 сигарет" - и многие критики назвали ее "лучшим, что было в этом фильме". Начинающая актриса сыграла в этой комедийно-драматической ленте трогательную невинную простушку Синди, которая в порыве любви ошибочно дарит свою девственность не стоящему того парню. Эта Синди задала тон последующим ролям Кейт: таких же трогательных, наивных, бесконечно обаятельных и в то же время неглупых и даже самокритичных девушек.

Роль Пенни Лейн, прелестной рок-фанатки из фильма Камерона Кроу "Почти знаменит" (2000), моментально вывела ее на звездную орбиту. Тогда практически все были уверены, что Кейт ждет "Оскар" за роль второго плана. Но она проиграла его Марсии Гей Харден из фильма "Поллок", хотя многие сочли это несправедливостью. Но и такой успех заставил говорить о Кейт Хадсон как о будущей звезде. Пытаясь преодолеть складывающийся о себе стереотип представлений как о красивой куколке из романтических историй, актриса стала экспериментировать с жанрами. Так, она снимается в молодежном триллере "Сплетня" (2000), где играет студентку колледжа, подло оклеветанную своим однокурсником и бывшим другом. А через два года она отказывается от заведомо выигрышной роли в будущем блокбастере "Человек-Паук" (роль в итоге досталась Керстен Данст) и соглашается сыграть в исторической драме Шекхара Капура "Четыре пера". И, хотя фильм был довольно сдержанно принят и в прокате, и критиками, а самой Кейт, затянутой в корсет, практически нечего было играть, ее попытки испытать себя в другом жанре не могут не радовать.

Второе дыхание в творчестве Кейт открылось, когда она

снялась в высокобюджетных комедиях "Как избавиться от парня за 10

дней" и "Алекс и Эмма". И это несмотря на то, что эти роли

вроде бы ничем не отличались от прежних. Впрочем, как и следующая ее роль

в иронической драме

Джеймса Айвори "Развод".

Кейт не спешит переориентироваться на актрису более серьезных жанров.

На выходе в этом году комедия Гарри Маршала "Воспитывая Хелен"

с

Джоном Кьюсаком и "Можешь ли ты хранить секреты?" по роману

Софии Кинселлы. А еще через год ожидается релиз драматической ленты Яна

Софтли "Ключ к скелету". Все это скорее только начало долгой

и успешной карьеры, поскольку с момента кинодебюта молодой актрисы прошло

лишь чуть больше пяти лет. Правда, за это время она успела уже найти мужчину

своей жизни. Фильм "Почти знаменит" не только подарил Кейт номинацию

на "Оскар", но и свел ее с будущим мужем Крисом Робинсоном,

солистом рок-группы "Black Crowes". Влюбленные сочетались браком

в городе Аспен. Кейт родила Крису сынишку Райдера Расселла Робинсона,

он появился на свет 7 января 2004 года.

Источник: http://kino.ukr.net/persons/419/

Я родилась 2 августа 1979 года, в Сокольниках, очень жарким

московским летом. И сразу всех немного обманула - ждали мальчика… Ребенком

была очень активным и любознательным, обожала лошадей и балет, а еще программу

«Вокруг света». Воспитание получила строгое, «гулять» - до 9, в транспорте

одной ездить запрещено, отдых надо зарабатывать, и такое прочее. Поступила

в английскую спецшколу, быстро обнаружив способности к языкам, была направлена

на учебу в Англию. Вдали от дома я превратилась в самостоятельного человека,

и, вернувшись в Москву, все чаще стала задавать себе вопросы: Кто я? Кем

я хочу быть? В чем мой талант?

Первым шагом на пути к себе был уход из дома. Я всегда

была максималисткой, и на этот раз, решила, что жизнь надо узнавать сразу

и всю, а не дозволенными порциями. Поступила в институт, нашла свою первую

работу. Казино. Что-либо другое совмещать с дневным отделением, было, по

меньшей мере, несколько затруднительно. До сих пор удивляюсь, как они меня

взяли, во-первых, до совершеннолетия было еще долго, во-вторых, выглядела

я, как подросток. Учась днем, по ночам работала, когда спала – не помню,

зато была абсолютно счастлива своей самостоятельностью. Именно те, увиденные

мною жизненные ситуации, человеческие типы, некая, витающая в воздухе, аура

существования на грани, стали для меня; еще домашнего ребенка, увлеченного

языками, литературой и математикой, - школой жизни, школой выживания по

ускоренной программе. Потребовалась немалая выдержка. Для ребят эта работа

становилась болотом, и они не могли оттуда выбраться.

Следующая моя работа была на одной из крупнейших видеостудий.

Писала аннотации к фильмам, раздавала работу сотрудникам, контролировала,

переводила картины - вот тут и пригодились мои английский с французским.

И как оказалось, навыки управления людьми, полученные в институте, были

действительно получены.

Однако, несмотря на успехи в академии, вопрос принадлежности – увлечения

профессией все ещё оставался открытым.Переходя с факультета на факультет,

я мучительно искала дело по душе. А параллельно, участвовала в студенческом

КВНе и занималась в театральной студии. Разрешить мои метания и недовольство

собственной нереализованностью помог близкий человек. Он придумал задавать

мне вопросы, а самое главное, требовал на них отвечать. Что тебе нравится?

Что ты хочешь делать в жизни? Так, он практически заставил меня стать честной

перед собой, уйти от стереотипов, а ещё, признаться, что на самом деле,

больше всего мне нравится именно актерство. А дальше, всё было неминуемо

и быстро.

Первым пунктом на пути к кино – стал театр. Мой первый режиссер – Валерий Иванович Якунин. Конечно, он рисковал, принять, что называется с улицы, без образования, в государственный театр. На это решится не каждый. И вот, на меня, в то время коротко стриженную пацанку, «обрушилась» первая роль, и сразу главная – Вождь Краснокожих. Сорванный в процессе репетиций голос, падение с тарзанки, огромное количество текста, детская публика, уже не смогли остановить то, что было «запущено в действие». Так, мы вместе с Валерием Ивановичем, одержали первую победу. Премьера состоялась, я начала играть и репетировать другие роли. А дальше был – ГИТИС. Поступление вспоминаю с содроганием. Казалось, что в театральных вузах учатся только гении и небожители, что я недостойна, недостаточно «хороша», чтоб мне оказали такую честь, дали возможность там учиться. И, чудом поступив, я стала пытаться наверстать, превзойти себя, стать лучшей в овладении мастерством, познать тайны актерства.

Елена Полякова

В первые годы учебы ни о чем кроме занятий не думала,

ничем другим не интересовалась. Вставала ни свет ни заря, и, начинала заниматься.

Репетировала пантомимические номера, готовила этюды на мастерство, придумывала

персонажей и ситуации, а там и речь, и танцы, надо успеть и костюмы подобрать,

и в зоопарк забежать, чтоб потом на мастерстве точно воспроизводить выбранное

животное, не забыть найти музыку, а тут и новый список литературы «остывает».

И так 24 часа 7 дней в неделю. И это было полетом. Я, наконец-то, нашла

«свое», обнаружила единомышленников.

Своим главным учителем считаю ныне покойного Альберта Григорьевича Бурова.

Никакими словами и описаниями никогда не смогу выразить, кем был для нас,

студентов, этот человек. Что он дал нам, какое счастье было «мастерство

с Буровым». И еще одно огромное спасибо Альберту Григорьевичу, именно он

«отпустил» меня сниматься в кино. Помню, как он сказал: «Снимайся, Леночка».

А ведь нам не разрешали, студентам театральных вузов запрещают

сниматься. Наверное, это было благословение. Я очень старалась не подвести,

успевала и учиться, и сниматься, вот только сессию однажды пришлось сдавать

в темных очках, глаза резало от дневного света. Ночами снимаясь в т/с «Театральная

Академия» в павильонах студии Горького, я утром бежала на настоящие экзамены

в ГИТИС. Тогда, 30 минут сна, означало - поспала сегодня, ну а если час,

а то и два, так это – выспалась. Некоторые педагоги, конечно, негодовали.

Так, однажды, на доске с расписанием появилось объявление о моем отчислении.

Зав. кафедрой рассказывала мне, что я «не могу учиться», т.к. снимаюсь в

кино. На резонный вопрос – «А зачем тогда мы здесь учимся?» - ответ был

долгий и не по существу. Но в институте оставили.

Первой серьёзной ролью считаю – Вету. ( т/c; и х/ф «Замыслил я побег» режиссер

Мурад Ибрагимбеков). Очень люблю Мурада, как человека и как режиссера, удивительно,

что такие люди вообще бывают. Это была трудная, интереснейшая и очень близкая

мне по духу и восприятию жизни роль.

А об остальных картинах, режиссерах, съемках, радостях и трудностях, я расскажу

Вам позднее, если Богу будет угодно...

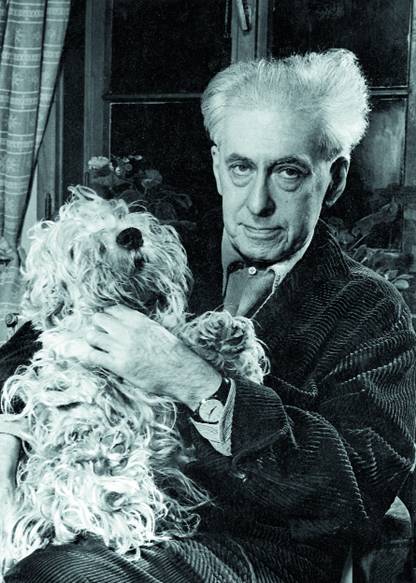

12 августа 1952 г. был приведен в исполнение приговор членам Еврейского антифашистского комитета. Расстреляли всех, кроме... Случилось то, чего никто не мог предположить: подписывая "расстрельный" приговор, Сталин вычеркнул из списка обреченных единственное имя - академика Лины Штерн. Остались позади три с половиной года, проведенные в тюрьме. Ей подарили жизнь, но выслали в лагерь. Что же произошло? Однако все по порядку. Лина Соломоновна Штерн родилась 26 августа 1878 г. в Либаве (так по-русски называли латвийский город Лиепая, входивший в Курляндскую губернию России). Отец занимался коммерцией, мать воспитывала детей, которых в семье было семеро. С 1888 по 1895 г. Лина училась в очень хорошей гимназии, где обучение велось на немецком языке. "Штерн" в переводе с немецкого - "звезда". За ясный и глубокий ум Лину называли "умненькой звездочкой". Впоследствии эта "звездочка" стала одной из ярчайших звезд в истории не только отечественной, но и мировой науки. |

Лина Соломоновна Штерн |

Лина мечтала стать земским врачом. Позднее в автобиографических заметках она напишет: "Вначале медицина меня привлекала не столь как наука, а как филантропическая возможность". А еще она очень любила музыку и танцы (танцевала она прекрасно). Поэтому кроме медицинского ей хотелось получить и театральное образование - стать профессиональной танцовщицей. Пройдут годы, и она, уже известный ученый, в танцах будет находить отдых от напряженнейшей работы. Многим, вероятно, известна формула-шутка Альберта Эйнштейна, которая определяет успех человека в продвижении по служебной лестнице: Y = A + B + C, где Y - успех - зависит от А - умения работать, В - умения отдыхать и С - способности держать язык за зубами. Лина с юных лет умела отлично работать, интересно отдыхать, а вот с умением промолчать было хуже, впрочем, как и у самого великого автора формулы. Честный и смелый человек, она порой говорила то, о чем другие предпочитали помалкивать. Так было даже тогда, когда она находилась в сталинских застенках...

Поступить на медицинский факультет Московского университета Лине не удалось из-за существовавших в то время ограничений для людей не православной веры. Тогда она уезжает в Швейцарию и поступает в Женевский университет. Кроме немецкого она прекрасно владела несколькими иностранными языками, в том числе и французским. Она поселилась в доме, где жила семья Г.В. Плеханова, жена которого организовала пансион. У Лины Соломоновны на многие годы сложились добрые отношения с женой и дочерьми Плеханова. Прошло немного времени, а Лина уже знала многих русских политэмигрантов, занимавшихся в Женеве наукой. Одной из колоритных фигур был, конечно, Алексей Николаевич Бах, сыгравший исключительно важную роль в научной судьбе Лины Штерн.

Учась в Женевском университете, Лина серьезно заинтересовалась научной работой. Ее внимание привлекла физиология. На 4-м курсе она провела свое первое экспериментальное исследование и опубликовала научную статью о внутренней секреции почек (1902). Вскоре она успешно выполнила еще одну экспериментальную работу - исследовала двигательную функцию мочеточников. В 1903 г. Лина блестяще защитила диссертацию. Ей была присуждена университетская премия.

Дипломированный врач Лина Штерн возвращается на родину, в Россию. Но... ей пришлось снова сдавать экзамены в Московском университете, чтобы получить "отечественный" диплом врача. Когда она уже подыскивала место практикующего врача, из Женевы пришло письмо от профессора Ж.Прево, который приглашал ее на работу в качестве ассистента на кафедру физиологии. Обрадованная и польщенная Лина соглашается. Ее ум и трудолюбие, способность быстро и глубоко проникать в сущность научных проблем, умение держаться просто и с достоинством, спокойствие и юмор в сложных обстоятельствах вызывали уважение и симпатию у высокоинтеллектуальных, с пуританскими традициями профессоров и преподавателей Женевского университета. Был такой случай: в семье Прево возникла крайне напряженная обстановка. Его зять и помощник по работе Ф.Баттелли заболел. Будучи человеком мнительным и не всегда уравновешенным, он объявил, что умирает и хочет проститься с родными и близкими. В комнате собралось довольно много народу. Все расстроены и растеряны. Лина пришла как раз в то время, когда Баттелли стал требовать, чтобы его подняли с кровати. "Помогите мне, помогите мне встать, - просил он. - Пусть все видят, что римляне умирают стоя". Лина, быстро оценив ситуацию, спокойно, но очень твердо сказала: "Все ясно. Я вижу, как итальянцы разыгрывают комедию". После чего попрощалась и стремительно вышла из комнаты. Смерть Баттелли "отменил".

Прево, Баттелли и молодой ассистент Лина Штерн проводят исследования по физиологии дыхания, мышц, сердца, головного мозга. Штерн принимает участие в международных конгрессах физиологов, посещает лаборатории ведущих физиологов Франции, Бельгии, германии. Расширяя свой научный кругозор, она - что присуще только одаренным натурам - сохраняет способность обобщенно, философски подходить к научным проблемам. Напомним, что уже лет с 17-18 Штерн была знакома с классическими трудами немецких философов. В 1904 г. Штерн и Баттелли приступили к изучению биологического окисления. В дальнейшем эти работы получили широкое признание. Лина Штерн не только вошла в число ведущих ученых Европы, но и приобрела мировую известность. С 1906 г. приват-доцент Штерн начинает чтение курса лекций по физиологической химии, которую через некоторое время будут называть биохимией. На IX Международном конгрессе физиологов (Голландия, 1913) она выступила с докладом "Значение оксидов в механизме тканевого дыхания". Выдающийся немецкий биохимик Карл Нейберг высказал мнение, что молодой ученый из России прокладывает новые пути в науке. "Если бы Л.Штерн, - подчеркивал он, - ничего другого не сделала, кроме открытия оксидов, то уже только одним этим она завоевала бы почетное место в биохимии".

К 1917 г. Штерн - автор более 40 оригинальных работ по биологическому окислению. В том же году она публикует статью о наличии в экстрактах некоторых тканей животных биологически активных веществ - метаболитов, которые оказывают как сосудорасширяющее, так и сосудосужающее действие. В 1917 г. Лина Соломоновна получила звание профессора. Она стала первой женщиной-профессором в Женевском университете и одной из немногих женщин-профессоров в Европе. И когда в Женевском университете организовали новую кафедру физиологической химии, ее возглавила профессор Лина Штерн. В течение нескольких лет (1917-1921) Штерн и ее сотрудники проводят эксперименты по изучению центральной нервной системы и получают интересные результаты. Будучи ученым крупного масштаба, Штерн мечтала о большом научном коллективе, способном развивать начатые ею исследования. Все чаще она обращается мыслями к России. Поэтому когда в 1924 г. А.Н. Бах официально пригласил ее возглавить кафедру физиологии во 2-м Медицинском институте, то она сразу же согласилась.

31 марта 1925 г. Лина Соломоновна приехала в Москву. Этот день она считала знаменательным и в кругу друзей и коллег ежегодно отмечала его как день своего второго рождения. Хотя Штерн и не обладала искусством лектора, но интерес студентов к курсу физиологии, который она читала, бесспорно, был огромный. Поэтому многие записывались в ее научный кружок. Нередко на экзамене между ней и ассистентом возникала "полемика" о знаниях отвечающего. И тогда профессор говорила: "Мне важны не столь его конкретные знания, сколь понимание сущности предмета. Мы же побеседовали, и я убедилась, что товарищ умеет хорошо думать, а это главное".

Можно только удивляться масштабам деятельности, таланту и работоспособности выдающегося ученого: профессор 2-го Московского медицинского института (1925-1948) и одновременно директор Института физиологии АН СССР (1929-1948); возглавляет отдел биохимии Института инфекционных болезней им. И.И. Мечникова (с 1926 г.); организует и возглавляет Научно-исследовательский институт физиологии. Она создала отдел возрастной физиологии в Институте охраны материнства и младенчества. За один только 1935 г. опубликовала 45(!) научных работ... В 1933 г. Штерн присудили звание доктора биологических наук, в 1934 г., первой из женщин-ученых, - почетное звание заслуженного деятеля науки, а в 1939 г. первой из женщин-ученых Советского Союза она была избрана действительным членом АН СССР по отделению биологических наук. По поводу этого события величайший русский ученый В.И. Вернадский заметил: "В первый раз в академики прошла женщина - Штерн. Я думаю, вполне заслуженно".

В годы Великой Отечественной войны вся деятельность Штерн была направлена на оказание помощи раненым. Лина Соломоновна налаживает в госпиталях обучение хирургов разработанному ею методу лечения шока. В 1943 г. Штерн присудили Государственную премию СССР, а в 1944 г. она была избрана действительным членом Академии медицинских наук СССР. После войны (1949) за новый способ лечения туберкулезного менингита посредством внутричерепного введения стрептомицина, благодаря которому были спасены тысячи детей, Штерн получила авторское свидетельство. После XV Международного конгресса физиологов, на котором Штерн выступила с тремя сообщениями, отражавшими основные направления работ Института физиологии и кафедры физиологии 2-го Московского медицинского института, круг ее исследований значительно расширился. По инициативе Лины Соломоновны было начато систематическое изучение таких фундаментальных биологических проблем, как сон и долголетие, при этом она выдвинула собственную концепцию этих явлений.

Были случаи, когда научные концепции Штерн подвергались резкой и необоснованной критике. Будучи не только талантливым ученым, но и полемистом, обладая бойцовским характером, она убедительно и последовательно защищала свое научное мировоззрение. Но в 1950 г., когда критики ополчились против нее вновь, ответить своим оппонентам Штерн не смогла. 28-го января 1949 г. завкафедрой физиологии 2-го Московского медицинского института, академик АН СССР и АМН СССР, член Еврейского антифашистского комитета Лина Штерн была арестована и до июля 1952 г. без суда находилась в тюрьме. В документальной повести о репрессиях 30-50-х гг. "Обвиняется кровь" А.Борщаговский пишет: "Все новые и новые следователи, попытки сбить Штерн с ее спокойного тона меняющимися физиономиями допытчиков. Но никому не удастся выбить ее из колеи. Правило ее жизни, ее спасение, ее рыцарские доспехи - прямота и правда". Штерн писала: "...Достижения науки не должны оставаться в тайне от человечества: особенно широкие связи у меня были с сотрудниками английского, австралийского, датского, бельгийского и румынского посольств..."

74-летний академик Лина Штерн была приговорена к расстрелу, который, как мы уже знаем, был заменен пятью годами высылки в Среднюю Азию, в г. Джамбул (1952-1953). А потом вновь напряженнейшая работа: в 1954-1968 г. Штерн заведует отделом физиологии Института биофизики АН СССР. 1960 г. принес радостное известие: Женевский университет присвоил ей почетное звание доктора. Ученый с мировым именем Лина Штерн не была "синим чулком". Она постоянно следила за модой и считала, что пожилые и даже старые женщины должны одеваться ярче молодых. Лина Соломоновна пользовалась вниманием мужчин, но о своих привязанностях говорила скупо, да и то лишь близким людям. Ее племянница Э.Б. Башкирова вспоминала, как тетя с горькой иронией рассказывала о том, что однажды она даже была близка к замужеству. Однако когда ее избранник сказал: "Ну, Лина, мы скоро поженимся и тогда ты сможешь бросить свою работу...", Лина ответила: "Тогда, дорогой, мы никогда не поженимся". Ведь она твердо придерживалась мнения, которое высказал еще И.Кант: работа - лучший способ наслаждения жизнью.

Л.С. Штерн скончалась 7 марта 1968 г. Похоронили ее на

Новодевичьем кладбище в Москве.

Время не стоит на месте. Проходят годы и десятилетия. А мы все пытаемся

понять и объяснить то, что произошло тогда - в уже далеком 1952 г.: почему

Штерн избежала расстрела. В повести "Обвиняется кровь" А.Борщаговский

пишет: "Рискуя ошибиться, выскажу свое предположение. Милость Сталина

я объясняю его усилившимися страхами перед смертью, склонностью верить в

чудо... Об открытии Лины Штерн ходили легенды. Едва ли кто-либо из неспециалистов

мог догадаться, что стоит за терминами "гуморальная регуляция физиологических

процессов" или "гематоэнцефалический барьер" - вот и поговаривали,

что академик Лина Штерн подошла к разгадке долголетия, торможения процессов

старения..."

Автор: Р.А. Чаурина

Источник: http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1165380&s=120000000

У харизматичной британской певицы Эми Уайнхаус есть все, чтобы стать настоящей звездой: шикарный голос, хорошие актерские данные, композиторский талант. Но когда близко знакомишься с ее творчеством и биографией, понимаешь, что не все так просто. Эми постоянно оказывается не такой, как того требуют законы жанра. Англичанка еврейских кровей, она поет как афро-американка. Выглядит очень сексуально, но никак это не обыгрывает. Ей чуть больше 20, но у нее вокал зрелой женщины. Она так тонко чувствует музыку - и так вызывающе груба в общении. Она пишет нежные мелодии и резкие, скабрезные тексты. И, пожалуй, самое странное: ее не интересуют ни слава, ни деньги. "Для меня на первом месте всегда была музыка. Я согласилась бы жить в грязной дыре, если бы мне пообещали, что я встречусь с Рэем Чарльзом", - заявляет Эми Уайнхаус, новая скандальная сенсация Великобритании, награжденная как композитор за первый же сингл, одна из самых многообещающих молодых артисток, по мнению журнала "Rolling Stone". Без всякого пиетета неся титул "новой Билли Холидэй", она уверяет, что лет через десять и думать забудет о сцене, а с головой уйдет в заботы о муже и своих семерых детях. |

Эми Уайнхаус |

Эми Джейд Уайнхаус (Amy Jade Winehouse) родилась в пригороде Лондона

14 сентября 1983 года в еврейско-английской семье. Ее отец работал таксистом,

а мать фармацевтом. Хотя к музыке они не имели никакого отношения, среди

родственников Эми, особенно со стороны матери, было немало профессиональных

джазовых музыкантов, а ее бабушка по отцу любила вспоминать о юношеском

романе с легендой британского джаза Ронни Скоттом (Ronnie Scott). Родители

тоже внесли свою лепту в воспитание ее музыкальных вкусов, собрав коллекцию

пластинок Дины Вашингтон (Dinah Washington), Эллы Фитцжеральд (Ella Fitzgerald),

Фрэнка Синатры (Frank Sinatra) и других великих артистов.

Период увлечения поп-музыкой (Madonna, Kylie Minogue и так далее) закончился для Эми годам к десяти, когда она открыла для себя Salt 'n' Pepa, TLC и другие бунтарские хип-хоп и R&B-группы. В 11 лет гиперактивная Эми уже стояла во главе собственной рэп-команды, которую назвала Sweet 'n' Sour и описывала как еврейский вариант Salt'n'Pepa. В 12 лет юное дарование поступило в театральную школу Сильвии Янг (Sylvia Young Theatre School), но через год ее исключили - по причине того, что она, мол, "не проявила себя". С 13 лет Amy Winehouse играла на гитаре и стремительно расширяла свой музыкальный кругозор, слушая самую разную музыку, в основном современный джаз и хип-хоп, а вскоре начала сочинять и записывать собственные песни.

Большой шоу-бизнес открыл Эми Уайнхаус в 2000 году, когда ей было всего 16 лет. Стараниями ее приятеля поп-певца Тайлера Джеймса (Tyler James) ее демо-записи попали в руки менеджеров Island/Universal, искавших молодых джазовых вокалисток. Она сразу подписала контракт и начала выступать как профессиональная певица. Но до появления дебютного альбома было еще далеко. Прошло больше трех лет, прежде чем в конце 2003 года Эми Уайнхаус представила первый студийный диск "Frank", для которого написала большую часть материала. Как вспоминал Феликс Говард (Felix Howard), основной соавтор Эми в период работы над дебютом, когда он впервые услышал ее записи, у него отняло дар речи. "Это было ни на что не похоже, я такого еще не слышал, - признавался он. - Она умудрилась напугать даже видавших виды джазовых музыкантов. В сессиях участвовали очень серьезные исполнители. И когда она начала петь, они только и могли сказать: "Господи Иисусе!"

Больше всего коллег шокировали весьма откровенные тексты Эми, посвященные главным образом ее бой-френду, с которым она незадолго до этого рассталась. Но не только ему. Скажем, трек "Fuck Me Pumps" - это история о 20-летних девчонках, которые шляются по дрянным клубам, мечтая подцепить богатого жениха. А в песне "What is it About Men?" Эми пытается разобраться в характере отца и причинах его непостоянства в семейной жизни (в свое время она очень переживала развод родителей). Продюсирование записи легло на плечи клавишника и хип-хоп-продюсера Салаама Реми (Sallam Remi). Джазовые гармонии, сплавленные с элементами соула, поп-музыки, ритм-н-блюза и хип-хопа, чувственное и ироничное исполнение, великолепный вокал, в котором критики расслышали сходство с Ниной Саймон (Nina Simonе) и Билли Холидэй (Billie Holiday), Сарой Воган (Sarah Vaughan) и Мейси Грей (Macy Gray), - все это сразу привлекло к Amy Winehouse пристальное внимание музиндустрии. Рядовые меломаны раскачивались дольше. Кривая продаж поползла вверх только после того как имя Уайнхаус оказалось в числе номинантов Brit Awards и Mercury Music Prize, а на церемонии вручения Ivor Novello Awards, премии британских композиторов, она удостоилась награды как автор лучшей современной песни - за первый сингл "Stronger Than Me", написанный ею вместе с Салаамом Реми. Летом 2004 года Эми Уайнхаус щедро аплодировали зрители фестивалей в Гластонбери, Jazzworld и V Festival. К этому времени альбом "Frank" успел побывать на вершине британского хит-парада и удостоился платинового сертификата.

В интервью этого периода Уайнхаус постоянно подчеркивала, что ее дебютный альбом - только процентов на 80% ее заслуга, потому что по настоянию лейбла на диск попали некоторые песни и миксы, которые ей абсолютно не нравились. Она была не вполне довольна и аранжировками, так что позднее, уже после издания второго альбома, признавалась: "Я сейчас даже слушать "Frank" не могу, да, в общем-то, и раньше его не любила. Я ни разу так и не прослушала его от начала до конца. Я люблю только исполнять песни на концертах, но это совсем не то, что слушать студийный вариант". Эми Уайнхаус очень быстро становится одним из любимых персонажей желтой прессы. Конечно, не ее музыка, и даже не вызывающие тексты песен тому виной. Алкоголь и наркотики, скандальные выходки во время тура, скабрезные шутки, неадекватное поведение, оскорбление фанов - журналистам было чем поживиться. Газета "The Independent" уверяла читателей, что Эми подвержена маниакально-депрессивному психозу, но не хочет принимать лекарства. Сама артистка признавалась, что у нее проблемы с аппетитом - "немножко анорексии, немножко булимии", называла себя "больше мужчиной, чем женщиной, но не лесбиянкой", утверждала, что все ее менеджеры идиоты, маркетинг никуда не годится, а промоушен дебютного альбома был ужасным.

Чем активнее артистка куролесила в реальной жизни, тем хуже шли творческие дела, то есть фактически не шли никак. Рекординговые боссы долго ждали от Эми новых песен, пока в конце концов не предложили ей пройти курс лечения от алкоголизма и взяться за работу. От реабилитационной клиники Amy Winehouse категорически отказалась, и вместо того чтобы лечиться, села писать песни. О том, почему она так не хочет отдавать себя в руки врачей, рассказывала ее новая композиция "Rehab", первая ласточка в преддверии следующего студийного альбома. Эми всегда говорила, что стоит ей только начать писать, и ее уже не остановишь. Нужно было только набраться терпения и дождаться этого момента. В это время в ее жизни очень кстати появился ди-джей и мультиинструменталист Марк Ронсон (Mark Ronson), известный по продюсерской работе с Робби Уильямсом (Robby Williams) и Кристиной Агилерой (Christina Aguilera). Эми называла его главным вдохновителем второго альбома.

Через полгода запись была готова, и в октябре 2006 публика познакомилась с первым промо-синглом "Rehab", который тут же катапультировался в британский Тор 10. Изданный следом новый лонг-плей "Back to Black" был принят на ура и к началу 2007 года возглавил английский хит-парад. Даже в истории американской музиндустрии пластинке удалось "наследить": в поп-чарте США с первой же недели она стартовала под седьмым номером - это был второй результат британской певицы после Дайдо (Dido), чей альбом "Life For Rent" сходу покорил 4-ю строчку американского рейтинга. Второй альбом, в отличие от дебюта, пронизанного джазовыми гармониями, возвращал в эпоху 50-х и 60-х, черпая вдохновение в тогдашнем соуле, ритм-н-блюзе, рок-н-ролле и творчестве женских поп-групп, в частности ансамбля Shangri-Las. Продюсерские обязанности разделили между собой Салаам Реми и Марк Ронсон. Тандем, а точнее трио Уайнхаус-Реми-Ронсон оказалось на редкость удачным, как в коммерческом отношении, так и в творческом. Певице досталась премия Вrit Award как лучшей сольной артистке, а сам диск "Back to Black" номинировался на звание лучшего британского альбома. В конце 2006 года читатели журнала "Elle" назвали Уайнхаус лучшей артисткой Великобритании.

По материалам www.music.com.ua

Немка по национальности,

Уте Лемпер родилась 4 июля 1963 году в небольшом

университетском городке Мюнстен, в семье банкира и оперной певицы.

О своих детских годах она вспоминает без особого удовольствия: "Родители

мне постоянно твердили - будь нормальной, не выделяйся, не шуми".

Обстановку буржуазной посредственности и авторитарности, царившей

в семье, Уте помогали переносить занятия музыкой - с девяти лет она

занималась фортепиано, вокалом и танцами. Мать Уте хотела, чтобы ее дочь стала балериной, однако независимый характер Лемпер никак не увязывался со строгой дисциплиной, царящей в балете. Карьера певицы, в которой Уте могла проявить больше самостоятельности, привлекала ее гораздо больше. Ей с детства нравился американский джаз, и неудивительно, что пятнадцатилетняя Лемпер начала свою карьеру в шоу-бизнесе с того, что стала петь и играть джазовые композиции в барах. Годом позже она присоединилась к панк-группе The Panama Drive Band. |

Уте Лемпер |

Затем Уте всерьез заинтересовалась театром и проработала два года в Штутгардском

Городском театре, играя в пьесах Фассбиндера и Чехова. Свое актерское мастерство

она совершенствовала на Семинаре Макса Рейнхарда в Вене, не оставляя при

этом занятий музыкой (Уте обучалась в Зальцбурге, Кельне и Берлине).

Дебют Уте Лемпер в музыкальном театре состоялся в 1983 году благодаря Эндрю

Ллойд-Уэбберу, который предложил ей сыграть Гризабеллу в Венской постановке

мюзикла "Cats". В течение года Лемпер исполняла партии Гризабеллы

и Бамбуларины, кроме того, она приняла участие в записи немецкой версии

мюзикла. В 1985 году в Берлине Уте Лемпер сыграла главную роль в мюзикле

"Питер Пэн".

В 1986 году Уте познакомилась с французским театральным

режиссером Джеромом Савари, который пригласил ее в мюзикл "Кабаре"

на роль Салли Боулз. Спектакль игрался в Лионе, Дюссельдорфе, Росме и Париже

(в театре Могадор) и принес актрисе премию Мольера ( в номинации "Лучшая

актриса мюзикла"). Начиная с конца 80-x Уте в основном занималась своей

сольной карьерой. В 1987 году она представила в Нью-Йорке программу, посвященную

жизни и творчеству Курта Вайля. Это шоу открыло ей дорогу на сцену самых

престижных залов Великобритании, Франции, Италии, Испании, Германии, Австралии,

Германии и Израиля. Достаточно сказать, что Лемпер выступала на сцене театра

Ла Скала, Сиднейской Оперы и Центра Кеннеди, в сопровождении лучших оркестров

мира.

"Специализация" Лемпер - песни кабаре времен

Веймарской республики, которые она заново открыла для публики, и, разумеется,

Курт Вайль. По мнению многих критиков Лемпер - лучшая современная исполнительница

его песен. Кроме того, Уте не побоялась обратиться к репертуару Марлен Дитрих,

Эдит Пиаф и французских шансонье.

В музыкальный театр она вернулась десять лет спустя, 18 ноября 1997 года,

когда в лондонском Театре Adelphi открылась возобновленная постановка мюзикла

"Чикаго", в которой Уте исполнила роль Вельмы Келли. За эту роль

актриса была удостоена премии Лоуренса Оливье (в номинации "Лучшая

актриса мюзикла"). В 1998 году спектакль открылся на Бродвее, а на

следующий год в Лас-Вегасе, где Уте выступала на одной сцене с первой исполнительницей

роли Вельмы, легендарной Читой Ривера.

Дискография Лемпер обширна - начиная с 1983 года (когда

она приняла участие в записи немецкой версии "Cats") певица записала

более 30 альбомов. Первый сольный альбом Уте Лемпер - "Ute Lemper Singt

Kurt Weill", впоследствии не раз переиздававшийся, вышел в 1987 году.

Певица выпустила еще два альбома песен Курта Вайля, приняла участие в записи

"Трехгрошовой оперы" (в роли Полли), оперы - балета "Семь

смертных грехов" и "Махагонни-оперы". Кроме того, вышел ее

альбом песен из репертуара Марлен Дитрих и Эдит Пиаф, а также сборник песен

берлинских кабаре, той самой "декадентской" музыки времен Веймарской

республики, которая была запрещена фашистами как "дегенеративная".

Лемпер также работала со знаменитым британским композитором-минималистом

Майком Найманом. Найман - автор музыки к кинофильмам культового режиссера

Питера Гринуэя, в картине которого - "Книги Просперо" - она снималась.

Специально для певицы Найман написал альбом "Songbook", вышедший

в 1991 году. Этот проект, по признанию Уте Лемпер, открыл для нее новые

творческие высоты, поскольку не имел ничего общего с тем, чем она занималась

раньше.

Уте записала несколько франкоязычных альбомов, и, разумеется, отдала дань

мюзиклам. Она участвовала в записи немецкой версии мюзикла "Starlight

Express" и выпустила несколько сборников, на которых звучат произведения

Сондхейма, Ллойд-Уэббера, и Кандора. В 1998 вышла запись оригинального лондонского

состава возобновленного мюзикла "Чикаго".

Голос Уте Лемпер звучит на немецких саундреках к мультфильмам

"Русалочка" и "Горбун из Нотр-Дам" Студии Уолта Диснея.

Певица не боится исполнять и популярные поп- и рок-шлягеры. Ее последний

альбом, записанный в 2000 году - "Punishing Kiss", включает в

себя песни Ника Кейва, Элвиса Кастелло и Тома Вейтса. В 1989 году Уте Лемпер

снялась во французской картине "L'Autrichienne" в роли Марии-Антуанетты,

которая стала ее первой заметной работой в кинематографе (хотя актриса дебютировала

на экране еще в середине 80-х). С тех пор в послужной список Лемпер добавилось

еще около 15 фильмов, названия которых нашему зрителю скажут немного, за

исключением, быть может, "Книг Просперо" Питера Гринуэя, "Прорвы"

(франко-российской картины, снятой Иваном Дыховичным), и "Прет-А-Порте"

Роберта Олтмена. Впрочем, по признанию самой актрисы, она снимается, как

правило, в некоммерческих картинах и делает это ради собственного удовольствия.

Среди многочисленных телевизионных работ Лемпер можно отметить участие Уте

в проекте "Not Mozart" и телевесерии ее концертов.

Любопытно, что занятия хореографией не прошли для Уте Лемпер

даром - в 1993 она исполнила главную роль в балете "La Morte Subite",

поставленным для нее Морисом Бежаром.

Среди других ее увлечений - живопись (выставки ее картин проходили в Париже

и Гамбурге) и журналистика (статьи Уте Лемпер публиковались в таких престижных

изданиях, как "Liberation", "Die Welt" и "The Guardian").

В 1995 году вышла ее первая книга - "Unzensiert" ("Uncensored").

Уте Лемпер смогла завоевать европейского и американского

зрителя, однако на родине ее карьера складывалась непросто. В 1992 году

она исполнила роль Лолы в музыкальном спектакле "Голубой Ангел"

(одноименный фильм когда-то сделал Марлен Дитрих звездой). Критика откликнулась

на ее работу разгромными рецензиями.

Кто-то из критиков заметил, что Уте слишком талантлива для Германии. Так

или иначе, с тех пор Лемпер, которая блестяще владеет немецким, французским

и английским языками, предпочитает своей родине Париж, Берлин и Нью-Йорк,

где к ней не только пришло настоящее признание , но и семейное счаcтье -

она вышла замуж за амерканского актера Дэвида Табатски, у них двое детей

- Макс и Стелла.

Источник: http://www.peoples.ru/art/music/rock/lemper/

Евгения

Образцова

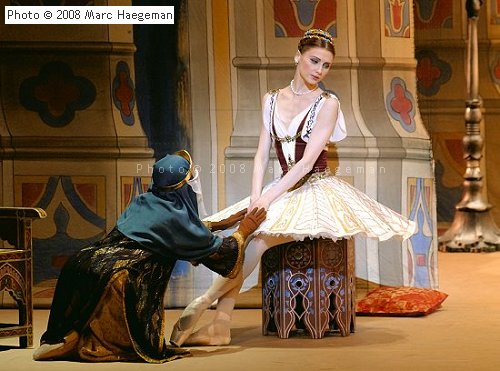

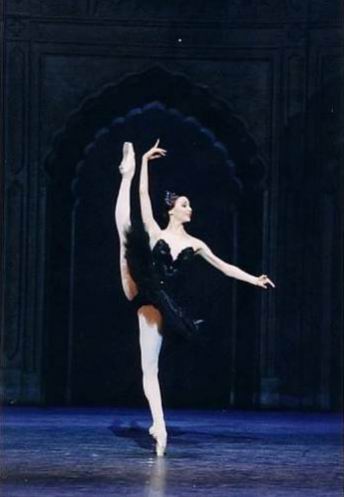

лучшая женская роль Окончила Академию Русского балета им. А. Вагановой - класс М. Васильевой в 2002 и была принята в труппу Мариинского театра. Репертуар: Сильфида – «Сильфида» Х. Левеншелля, Трио одалисок – «Корсар» А. Адана, Баядерка, Тени, Ману – «Баядерка» Л. Минкуса, Амур – «Дон Кихот» Л. Минкуса, Принцесса Аврора, Фея Щедрости - «Спящая красавица» П. Чайковского, Маша – «Щелкунчик» П. Чайковского – постановка М. Шемякина, хореография К. Симонова, Вариация – «Раймонда» А. Глазунова, Мария, Танец с колокольчиками – «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, Джульетта – «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, Золушка – «Золушка» С. Прокофьева – постановка А. Ратманского, Ширин – «Легенда о любви» А. Меликова, «Там, где висят золотые вишни», «The Vertiginous Thrill of Exactitude» – постановка У. Форсайта, Николь – «Мещанин во дворянстве» на музыку Р. Штрауса. В 2005 дебютировала в Римской опере в партии Золушки в балете «Золушка» – постановка К. Фраччи, в 2006 выступила там же в роли Маргариты в спектакле «Фауст». Исполнила партии Авроры в балете «Спящая красавица» и Pas de deux на музыку П. Чайковского на сцене Татарского театра оперы и балета на Международном фестивале классического балета им. Р. Нуреева. |

Евгения Образцова |

Послом Бахрейна в США стала еврейка

Худа Нону известна на родине правозащитной деятельностью

Послом Бахрейна в Соединенных Штатах - предположительно, впервые в истории

арабского мира - назначена женщина-еврейка.

Худа Нону заявила, что счастлива служить своей стране "в первую очередь

как гражданка Бахрейна" и что назначивший ее эмир остановился на ее

кандидатуре не по причине религии.

|

|

Сегодня Бахрейн считается близким союзником Соединенных

Штатов, но не имеет дипломатических отношений с Государством Израиль.

Большинство населения здесь - мусульмане-шииты (65%), но правящая элита

эмирата - суннитская.

По материалам СМИ

|

|

Хартнетт подозревает, что успех ее книг, по крайней мере отчасти, обязан ее выборочной памяти о детстве: "Помню чувство беспомощности от того, я не могу ни понять, ни контролировать мир; помню маленькие ужасы, вроде несданной в библиотеку книги, помню страшное одиночество от потери лучшего друга. Но я помню также простые радости ребенка: езда на велосипеде по заново заасфальтированной дороге, мороженое с шоколадной глазурью, утренняя порция мультиков в спящем доме, тепло от батареи".

В англоязычном издательском деле сильнее, чем где-либо, развита система маркировки книг по жанрам и возрастам. У нас нечто подобное тоже существует, но в более рекомендательном виде: "для самых маленьких", "для детей младшего школьного возраста" и так далее. В Великобритании, США, Австралии и Новой Зеландии эти дефиниции строже, и теоретически библиотекарь может не выдать третьекласснику книгу с пометкой "YA" ("Young Adult" - это люди от 17 до 21 года, в наших терминах - "юношество"). Хартнетт в одном из интервью сокрушенно говорит, что "юношеский" ярлык прилип к ней навеки, ее с трудом выделяют из массы авторов, пишущих типичные для "YA" книги - сентиментальные, морализаторские или детективно-приключенческие.

Ничего это у Хартнетт нет: дети и подростки, ее герои, часто злы и жестоки, еще чаще одиноки; они пытаются приспособиться к окружающему миру, ничего не понимая ни в нем, ни в человеческих отношениях. Они судят о себе и других со всей решимостью неопытности и поэтому часто оказываются в безвыходных ситуациях.

Персонажи Хартнетт - часто жертвы насилия и условностей, еще чаще их как магнитом притягивает опасность. Луи, героиня повести "All My Dangerous Friends", пытаясь перестать быть домашней девочкой, пускаясь во все тяжкие со своими новыми друзьями, не брезгующими наркотиками, промышляющими воровством и прочими неприятными вещами вплоть до киднеппинга. В одной из самых популярных книг Хартнетт - "Surrender" (это кличка собаки) - герой по имени Анвелл, мальчик из хорошей семьи, называющий себя Гэбриелом (то есть Гавриилом - речь об архангеле), ребенком оказался причиной смерти старшего, умственно отсталого брата. Юношей Анвелл водит дружбу с сумасшедшим сверстником, и вдвоем они терроризируют свой городок поджогами. Финал у повести, разумеется, жуткий.

Две любимые книги Хартнетт - "Как я умирала" Фолкнера и "Преступление и наказание" Достоевского. Еще она нежно относится к "Троим в лодке" Джерома, "Молитве об Оуэне Мини" Ирвинга, "Возвращению в Брайдсхед" Во, "Дню триффидов" Уиндема. Зато она ненавидит "Над пропастью во ржи", потому что Холден Колфилд - "злой и потакающий себе тип", а заодно она терпеть не может "невыносимо скучные" классические романы Стерна, Диккенса, Стендаля и Харди. Нормальный такой список подростка, предсказуемый.

Хартнетт пишет не романы воспитания, а романы взросления.

Она не морализирует, но расставляет акценты: нельзя обижать и мучить людей

и животных, природу надо любить, знания - ценить, интеллект - развивать.

Хартнетт свято верит в то, что книги формируют человека, и в то, что прочитанное

в детстве непременно аукнется во взрослой жизни. Превратить этот набор педагогических

шаблонов в увлекательную прозу для недоверчивых школьников, не скатившись

в сентиментальность и дидактику, - задача непростая. В жюри премии Астрид

Линдгрен, классика недидактичной детской литературы, это умение ценят высоко.

Источник: http://oblaka.ucoz.ru/news/2008-03-14-387

|

|

Следующие сборники стихотворений Баумволь на идиш: «Фун лид цу

лид» («От песни к песне», 1977), «Драй хефтн» («Три тетради», 1979), «Алейн

дос лебн» («Сама жизнь», 1983), «Майн идиш» («Мой идиш», 1988), «Вундервелт»

(«Удивительный мир», 1990), «Цугебундкайт» («Привя¬зан¬ность», 1995). Опубликованы

также сборник «Стихи разных лет» (1976, русский язык), переводы с идиш на

иврит «Ширей зманим шоним» («Стихи разных лет», 1989) и книга идиом языка

идиш «Анткегн дем вос ир зогт» («Вот вы говорите...», 1991).

В переводе Баумволь с идиш на русский язык издан роман И. Башевиса-Зингера

«Дер кнехт» («Раб», издательство «Библиотека-Алия», Иер., 1976). Стихи и

переводы печатались в еврейской периодической печати Израиля и других стран.

Стихи и песни на слова Баумволь звучат в передачах израильского радио. Творчество

Баумволь отмечено литературными премиями: Союза писателей Израиля, пишущих

на идиш, 1978 и 1981 гг.; имени Сары Горби, 1983 г.; имени А. Шварцмана,

1987 г.; имени Д. Гофштейна, 1990 г., Всемирного еврейского культурного

конгресса в Нью-Йорке.

Источник: http://www.eleven.co.il/article/10443

Рахиль Баумволь называли «Марком Шагалом в юбке». Вот ещё одна публикация о ней:

Жизни, которую прожила Рахиль Баумволь, хватило бы на три судьбы.

Она родилась в Одессе во время Первой мировой войны. Ее отец Иегуда-Лейба Баумволь был известным еврейским драматургом, режиссером и создателем еврейского профессионального театра. Когда в 1920 году он переезжал со своей труппой из Киева в Одессу, его - на глазах жены и маленькой дочки - расстреляли белополяки. Мать с дочерью перебралась в Москву, но вскоре девочка тяжело заболела, - "от ушиба, который получила, когда белополяки выбросили меня из вагона" (цитирую "Автобиографию"), "и три года пролежала в гипсе". "Большевики спасли меня от смерти, - напишет потом Рахиль Баумволь, - и я была ярой большевичкой. Рисовала пятиугольные звезды, а также шестиугольные, еврейские, - потому что большевики любят евреев и дадут нам страну, которая будет называться Идланд. В голове у меня была путаница и продолжалась долгие годы..."

В пять лет Рахиль Баумволь стала сочинять стихи и, болея, диктовала их матери, а мать записывала стихи в школьную тетрадь в клетку. Страницы этой тетради, где рядом со стихами - милые детские рисунки, факсимильно воспроизведены в книге Р.Баумволь, изданной уже в конце 70-х годов в Израиле. Когда девочке было девять лет, цикл ее стихотворений появился в еврейском журнале в Париже. С тех пор стихи Рахили Баумволь печатались в различных детских и молодежных журналах, а когда ей исполнилось шестнадцать, вышла ее первая книжка. Училась Рахиль Баумволь во втором МГУ на еврейском отделении литературного факультета и оканчивала его вместе с поэтом Зиновием Телесиным, который стал ее мужем.

Вплоть до 1947 года, когда в Москве вышла ее последняя книжка на идиш, она могла ощущать себя еврейским поэтом, который говорит со своим читателем на родном языке без посредников. Но с началом антисемитской кампании, когда в Москве закрылось еврейское издательство "Дер Эмес" ("Правда"), Рахиль Баумволь оказалась на распутье. "...Литература на идиш перестала выходить, да и по-русски печататься писателям евреям стало почти невозможно. Я стала писать для детей, а также переводить. От литературы мы с мужем не ушли, и, думаю, это нас спасло морально. Мы голодали, но когда писали, обо всем на свете забывали. Нашлись хорошие люди, которые давали "негритянскую" работу... Каждый день кого-то из еврейских писателей, да и не только еврейских, увозил "черный ворон". Каждый день мы ожидали ареста..."

Однако чаша сия миновала Рахиль Баумволь. И если она не могла публиковать свои стихи на родном языке, то, спустя какое-то время, получила возможность печататься по-русски: и сама писала на русском и ее переводили. Среди тех, кто переводил стихи Рахили Баумволь, - Мария Петровых и Анна Ахматова, Александр Кочетков и Вера Потапова, Рувим Моран и Вера Инбер, Елизавета Тараховская и Татьяна Спендиарова... Так и составлялась книга ее лирики - стихи в переводе и без перевода. Одна за другой выходили и ее детские книжки. Видимо, детское начало в ее даровании было так же свежо и сильно, как взрослое. Недаром Рахиль Баумволь одинаково свободно сочиняла "Сказки для взрослых" (так называлась ее книга, которую я некогда рецензировал в "Новом мире") и сказки для детей ("Синяя варежка", "Под одной крышей" и другие книжки).

Не удержусь от того, чтобы привести две совсем короткие ее сказки - из той и другой ипостасей. Взрослая, "Рецензия на весну": "Самая первая рецензия на самую первую весну, написанная самым первым критиком, была отрицательная. Мол, сыро, сумбурно и неустойчиво. Однако весна не перестает издаваться и переиздаваться с большим успехом". И детская, " Огурец и капуста": "Однажды кочан капусты и огурец пошли вместе купаться на реку. Огурец сразу бросился в воду. А кочан капусты как стал на берегу раздеваться - раздевался до самого вечера. Огурец дожидался его в воде и от холода весь покрылся пупырышками ". Стихотворения, как и сказки Рахили Баумволь, - это чаще всего развернутые метафоры, совершенно незатасканные, оригинальные, найденные впервые. В них сочетается наивность взгляда и удивление, дающие поэтический сплав, в котором замешаны и юмор, и лукавство, и улыбка.

Наверное, еще поэтому Рахиль Баумволь сочиняет афоризмы, в духе Ежи Леца или Эмиля Кроткого, и называет их "маковыми росинками". Однако эти "росинки" отнюдь не безобидны, и все они вроде таких: "Обнимать - еще не значит любить", - сказал кролик, уворачиваясь от объятий удава". "Мифологическое чудовище: коммунизм с человеческим лицом"... Преодолев самое страшное время, Рахиль Баумволь существовала бы в советские годы и дальше, выпускала детские и недетские книжки, а на детском радио звучали бы ее новые "Сказки доброй подушки", но в начале 70-х годов всё оборвалось: она и Зиновий Телесин подали документы на выезд в Израиль. И немедленно были выброшены из Союза писателей, а в секретном приказе начальника Главного управления по охране государственных тайн в печати (цензорского ведомства), выпущенного "Дсп" (то есть "Для служебного пользования"), объявлялось, что отныне все ее книги подлежат изъятию из продажи и изо всех библиотек страны.

Еще раньше, до отца с матерью, в Израиль эмигрировал сын Баумволь и Телесина, математик Юлиус, которого за бурное распространение ходивших по рукам диссидентских писем и заявлений прозвали "королем самиздата"... Больше тридцати лет Рахиль Баумволь жила в Израиле. Она, как и Зиновий Телесин, получила там заслуженное признание, хотя по-прежнему писала на идиш, а не на иврите, который считается на обетованной земле языком главным. Но ее книги выходят и на иврите, и на идиш, и даже по-русски. В числе этих изданий есть совсем неожиданное - лингвистическая работа "Идиоматические выражения". Уже в преклонном возрасте Рахиль Баумволь продолжала писать лирические стихи, сочинять сказки и афоризмы. Увы, несколько лет назад ее подкосила смерть мужа, с которым она прошла рука об руку всю сознательную жизнь. Ему, Зиновию Телесину, и были посвящены самые пронзительные строки ее лирики, и по ним видно, как глубока ее печаль, которая, как всегда у подлинного поэта, перелилась в стихи.

Автор: Владимир Глоцер

Источник: Yiddish Shtetl

|

|

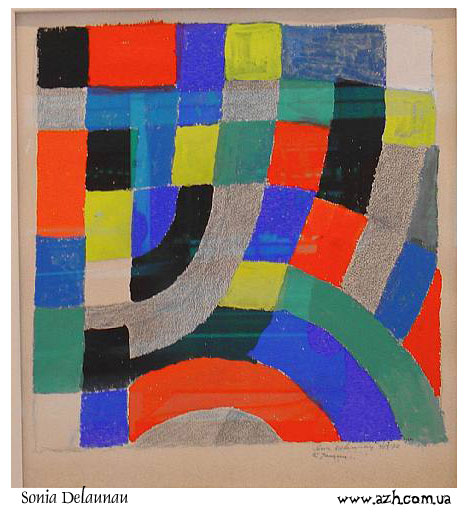

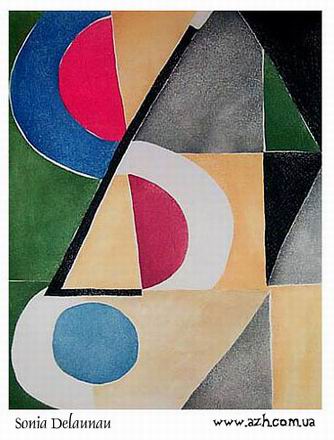

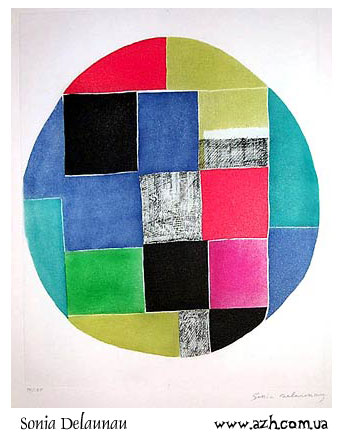

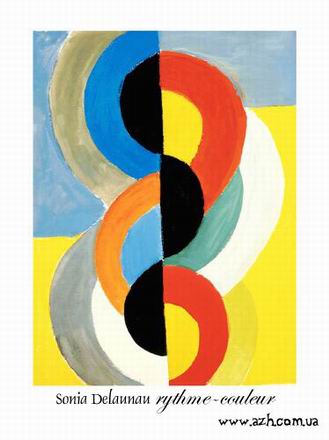

Писала абстрактные полотна с концентрическими композициями, составленными из крупных, звучных, геометрически разграниченных цветовых зон. Начинала свой путь художника-оформителя с театра, а также с искусства книги: снабдила «орфическими» орнаментами поэму Б.Сандрара Транссибирский экспресс (изданную в 1913 в виде книги-«раскладушки»); написала попутно и одноименную беспредметную «картину-ленту» (Национальный музей современного искусства, Париж). Создав свой первый текстильный эскиз (в духе ярких мозаически-многоцветных крестьянских покрывал) в 1911, в 1920-е годы разрабатывала рисунки тканей для лионских фабрик.

В 1924 открыла вместе Ж.Хеймом «Симультанистский бутик» (вошедший в состав Международной выставки декоративных искусств в Париже), где демонстрировались модели деловых, вечерних и спортивных платьев из тканей подобного авангардного типа – с крупными и броскими цветовыми узорами, рассчитанными на сочетание с аналогичными декоративными ритмами модных интерьеров. В поисках универсального дизайна Делоне-Терк оформляла, наряду с одеждой, и целый ряд иных изделий – вплоть до автомобилей. Во многом именно благодаря этому стиль «ар деко», синтезирующий модерн и авангард, стал определяющим фактором межвоенной моды. Завоевания ар деко были закреплены вышедшими в Париже альбомами художницы (Ткани и ковры Сони Делоне, 1928; Композиции. Цвета. Идеи, 1930).

Вот несколько её работ:

|

|

|

|

Художница не оставляла и станкового искусства. В 1931 стала одним из организаторов салона «Abstraction – Creation» («Абстракция – творчество»), а в 1939 – салона «Новые реальности». Внесла большой вклад в послевоенный подъем французского абстракционизма, по-прежнему сохраняя геометричную ритмику ярких, спектрально дополняющих друг друга цветов. Создавала также эскизы для мозаик и витражей, занималась керамикой, обращалась к книжной графике и текстильному дизайну. В 1975 была удостоена ордена Почетного легиона. Умерла Делоне в Париже 5 декабря 1979.

Источник: http://www.krugosvet.ru/articles/78/1007845/1007845a1.htm

БРУКНЕР Анита (Brookner, Anita; 1928, Лондон), английская писательница и историк искусства. Единственная дочь в семье евреев — выходцев из Польши, девочка росла среди многочисленной еврейской родни и с детства чувствовала себя чужой в английском окружении, «слишком легкомысленном» для ее серьезного характера. Брукнер окончила Лондонский университет и институт Курто, в 1959–64 гг. преподавала историю искусств в университете Ридинга, а с 1964 г. — в институте Курто, где работала около четверти века, в 1967–68 гг. вела курс истории искусств в Кембриджском университете. Искусствоведческие работы, вошедшие в сборнике «Гений будущего» (1971), монографии о Ж. Б. Грезе (1972), Ж. Л. Давиде (1980) и др. принесли ей международную известность как специалисту по живописи 18–19 вв. На протяжении ряда лет Брукнер публиковала также литературные обзоры в газете «Таймс» и литературном приложении к ней. |

Анита Брукнер |

Хотя первое художественное произведение Брукнер опубликовала в 53-летнем возрасте, с тех пор, ежегодно выпуская по роману, она успела добиться признания читательской аудитории и критики, считающей ее едва ли не самой выдающейся современной романисткой Англии. В первых романах — «Дебют»(1981), «Провидение» (1982), «Взгляни на меня» (1983) — критики усматривали влияние французской классической литературы (О. Бальзака, Б. Констана и М. Пруста соответственно). Здесь, как и в последующих произведениях Брукнер, на первом плане — отчасти автобиографический образ одинокой, интеллигентной, тоскующей по любви женщины. Ближе всего к автору стоит героиня «Отель дю Лак» (1984) — писательница, которая готова утешить читательниц-дурнушек надеждой на конечный успех в жизни, но сама не питает никаких иллюзий. Изысканность и ироничность стиля, продуманность композиции обеспечили роману большой успех: в 1984 г. Брукнер была удостоена премии Букера за лучшую книгу года, в 1986 г. по роману был снят телефильм. Следующий роман «Родные и друзья» (1985) ознаменовал отход писательницы от уже ставшего для нее привычным канона. В ироническом тоне изображен здесь процесс разрушения казавшихся незыблемыми ценностей в богатой еврейской семье, перебравшейся в Англию из Центральной Европы, хотя еврейская тема играет в романе столь же второстепенную роль, как и в жизни персонажей. В этой книге особенно проявился комический дар Брукнер.

Писательница стремится к расширению творческих приемов,

а также к тому, чтобы ее «не узнавали в каждой книге». Так, главные герои

романов «Опоздавшие» (1988) и «Льюис Перси» (1989) — мужчины, а героиня

романа «Друг из Англии» (1987) не похожа на привычный брукнеровский тип.

Тем не менее в центре большинства романов Брукнер — образ героини-«аутсайдера»

— женщины, чувствующей себя «иностранкой в собственной стране», причем это

ощущение может возникнуть не только из-за национальной принадлежности (как

в «Дебюте»), но и от сиротства («Провидение»), старомодного воспитания («Подделка»,

1992) или физического недостатка («Закрыв глаза», 1991). Зачастую фигурирует

мотив «перевернутых» отношений между матерью и дочерью, где последняя чувствует

себя старшей, оставаясь для других ребенком («Мезальянс», 1986; «Подделка»,

«Закрыв глаза»). Важную роль в творчестве Брукнер играют произведения изобразительного

искусства. В некоторых случаях («Мезальянс», «Родные и друзья») в основе

построения книги лежит иконографический принцип.

По признанию Брукнер, на формирование ее стиля особое влияние

оказали Ч. Диккенс и Г. Джеймс; из современных писателей она выделяет Ф.

Рота, с которым ее сближает тяготение к автобиографичности. Брукнер называет

себя неизлечимым романтиком, хотя избегает любых романтических клише. В

ее книгах мало событий и много нюансов чувства, однако у читателя не создается

впечатления сентиментальности, так как внимание к человеческим переживаниям

сочетается с иронией, точностью детали и пристальным анализом серьезных

моральных проблем.

Источник: http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=10773&query=

А вот её АвтоГрафия:

Родилась 16 июля 1928 в Лондоне. В 1949 закончила Кингз-колледж Лондонского университета, бакалавр искусств, в 1952 получила степень доктора искусствоведения в Институте искусств Куртолда в Лондоне. Специалист по искусству 18-19 вв., она стала первой женщиной-профессором Кембриджского университета (1967-1968). В 1990 была удостоена звания Кавалерственной дамы Ордена Британской империи. Свой первый роман Начало жизни (A Start in Life; в США издан под названием Дебют-Debut) выпустила в 1981. Ее героиня, отмечала критика, может показаться несколько старомодной, движимой исключительно чувством долга, однако техника авторского письма абсолютно современна: жесткая, столь же лишенная какого бы то ни было эвфемистического флера, как и окружающая жизнь.

Второй роман писательницы, Судьба (Providence, 1982), также собрал максимально благоприятные отклики как со стороны критики, так и из уст ее маститых коллег ("успешно завоевывает собственную писательскую территорию"; "мастер миниатюрных зарисовок слабых духом людей"; "потрясающая писательница"). Взгляни на меня (Look at Me, 1983), третий роман Брукнер, стал, по словам рецензента Джулии Эпстайн, "почти небывалым достижением, романом о пустоте и бездеятельности… одновременно трагедией одиночества и потерянности - подлинным триумфом писательницы, в совершенстве владеющей своим пером и самой собой". Роман Отель "У озера" (Hotel du Lac, 1984) - самое известное произведение писательницы. В год своего выхода он получил Букеровскую премию, самую престижную в Великобритании литературную награду, а год спустя по роману был снят одноименный фильм.

Как правило, Брукнер ежегодно выпускает новый роман: Семья

и друзья (Family and Friends, 1985), Мезальянс (A Misalliance, 1986), Подруга

из Англии (A Friend from England, 1987), Опоздавшие (Latecomers, 1988),

Льюис Перси (Lewis Percy, 1989), Короткие жизни (Brief Lives, 1990), Закрытый

глаз (A Closed Eye, 1991), Обман (Fraud, 1992), Семейный роман (1993; в

США вышел под названием Долли - Dolly), Личный взгляд (A Private View, 1994),

Происшествия на рю Ложье (Incidents in the Rue Laugier, 1996), Измененные

положения (Altered States, 1997), Посетители (Visitors, 1998), Медленное

падение (Falling Slowly, 1998), Неподобающее влияние (Undue Influence, 1999)

и Залив ангелов (The Bay of Angels, 2001). Автор ряда искусствоведческих

работ, получивших высокую оценку специалистов, в том числе Гений будущего:

Исследование французской художественной критики (1971), Грёз: Взлет и упадок

искусства XVIII века (1972), Жак-Луи Давид, авторский взгляд: Лекции по

разным вопросам искусства (1974), Переклички: Исследования по вопросам искусства

и литературы (сборник статей, написанных более чем за 25 лет, 1997) и Романтизм

и его тревоги (2000). Составитель сборника рассказов американской писательницы

Эдит Уортон.

Источник: http://www.litwomen.ru/autogr51.html

С длинными конечностями, высокая, стройная, физически одаренная, сверхгибкая, с огромным шагом, Светлана Захарова воплощает новый тип петербургских балерин, взлелеянный Мариинским театром в преддверии XXI века. Светлана Захарова родилась в Луцке, на Украине, 10 июня 1979 года. В шестилетнем возрасте мать отвела ее в хореографический кружок, где Светлана занималась народными танцами. В возрасте десяти лет она поступила в Киевское хореографическое училище. Проучившись четыре месяца, Захарова покинула училище, так как ее семья переехала в Восточную Германию в соответствии с новым назначением ее отца-военнослужащего. Вернувшись через полгода на Украину, Захарова снова сдала экзамены в Киевское хореографическое училище и была принята сразу во второй класс. В Киевском училище она занималась главным образом с Валерией Сулегиной.

|

Светлана Захарова в спектакле "Корсар" |

В 1995 году, проучившись шесть лет в Киевском училище, Захарова приняла участие в Международном конкурсе молодых танцовщиков Vaganova-Prix в Санкт-Петербурге. Она получила второй приз за исполнение партии Принцессы Флорины в па-де-де Голубой Птицы из "Спящей красавицы". После конкурса Захаровой была предоставлена возможность продолжить обучение в Вагановской академии в Санкт-Петербурге. Вместо ожидаемого второго курса она была принята сразу на третий, выпускной курс (в класс Елены Евтеевой, выдающейся балерины Кировского театра предыдущего поколения). Еще будучи студенткой Вагановской Академии, Захарова станцевала партию Повелительницы дриад в спектакле Мариинского театра.

В начале июня 1996 года Светлана Захарова закончила Вагановскую академию, исполнив на выпускном концерте па-де-де Чайковского-Баланчина. Одноклассницей Захаровой была Дарья Павленко, и этот класс был первым выпуском Елены Евтеевой. Захарову сразу приняли в балетную труппу Мариинского театра. 21 июня она исполнила "Умирающего лебедя" в концерте Мариинского балета на сцене Эрмитажного театра. Ей было всего 17 лет. Год спустя она уже заняла положение балерины. В Мариинском театре репетитором Светланы Захаровой стала опытная Ольга Моисеева, с которой у Захаровой установилось долговременное сотрудничество. Захарова готовила с ней все свои новые партии, и Моисеева стала ключевой фигурой в ее творческом развитии.

В свой первый сезон в Мариинском театре (1996-97) Захарова исполнила партию Принцессы Флорины в балете "Спящая красавица". Другой ее важный дебют состоялся 27 октября 1996 года, когда она исполнила партию Марии в драмбалете Ростислава Захарова "Бахчисарайский фонтан" в дуэте с Рубеном Бобовниковым. В это же время Захарову заметил директор Большого театра Владимир Васильев, который хотел занять ее в партии Лебедя в планируемой им новой постановке "Лебединого озера". Однако предложение Васильева танцевать в Большом Захарова предпочла отклонить. В декабре 1996-январе 1997 гг Захарова впервые приняла участие в больших гастролях Мариинского театра. В Лондоне, в театре "Коллизеум", она исполнила партию Маши и па-де-труа в "Щелкунчике" В. Вайнонена.

12 февраля 1997 года Светлана Захарова станцевала Гюльнару в "Корсаре", а 2 апреля впервые исполнила заглавную партию в "Жизели". Ее дебют в "Жизели" удостоился благоприятных отзывов, а один критик даже сравнил ее с легендарной Ольгой Спесивцевой. 23 июня 1997 года последовал еще один дебют - она станцевала Невесту в "Свадебке", новой постановке, сделанной для Мариинского театра Алексеем Мирошниченко. В июне 1997 года она также получила специальный приз "Надежда" от Санкт-Петербургского пивоваренного завода "Балтика". 5 июля Захарова вместе с такими известными балеринами как Алтынай Асылмуратова, Галина Мезенцева и Юлия Махалина, выступила в гала-концерте, посвященном 50-летию творческой деятельности Ольги Моисеевой. Захарова станцевала па-де-де Чайковского-Баланчина с Андрианом Фадеевым.

Летом 1997 года Захарова приняла участие в гастролях балета Мариинского театра в Лондоне, где станцевала сольную партию в "Шопениане", Принцессу Флорину в "Спящей красавице", Марию в "Бахчисарайском фонтане" и "Жизель". Ее выступление в "Жизели" с Игорем Зеленским принесло ей полные горячего одобрения рецензии лондонских критиков, которые сравнивали ее с Галиной Улановой и Натальей Макаровой. В январе 1998 года Захарова была выдвинута на соискание Национальной театральной премии "Золотая маска" за ее исполнение "Жизели", хотя в итоге она не получила этой награды. В ее второй сезон в Мариинском театре (1997-1998) Светлана Захарова значительно расширила свой репертуар. Она продолжала танцевать Жизель и Марию и дебютировала в главных партиях в "Спящей красавице" и "Серенаде" Дж. Баланчина (George Balanchine).

В январе-феврале 1998 года Захарова приняла участие в гастролях Мариинского театра в Москве, на сцене Большого театра, где исполнила "Жизель" с Фарухом Рузиматовым. 13 марта 1998 года Захарова выступила в Эрмитажном театре в концерте, посвященном памяти Рудольфа Нуриева. 26 марта она впервые станцевала заглавную партию в балете "Спящая красавица" в паре с Виктором Барановым. В апреле 1998 года в Мариинском театре состоялась премьера "Серенады" Джорджа Баланчина, перенесенной в театр Францией Рассел (Francia Russell). Захарова станцевала сольную партию на премьере 30 апреля. В следующем году, 5 апреля 1999 года, она получила за свое выступление в "Серенаде" премию "Золотая Маска". В 1998 году Светлана Захарова также станцевала "Жизель" в Москве, с труппой Большого театра.

В свой третий сезон (1998-1999), 16 ноября 1998 года, Захарова впервые станцевала партию Одетты-Одиллии в балете "Лебединое Озеро" с Данилой Корсунцевым в партии Зигфрида. 24 ноября она также исполнила сольную партию в новой постановке Алексея Ратманского "Поэма экстаза". В апреле 1999 года она впервые исполнила первую часть "Симфонии до мажор" Дж. Баланчина.Позднее в том же сезоне Захарова также станцевала Аврору в реконструированной Мариинским театром "Спящей красавице" и дебютировала в партии Медоры в "Корсаре" (июнь 1999).

На ответственных гастролях Мариинского балета в театре "Метрополитен-Опера" в Нью-Йорке (28 июня - 7 июля 1999 года) Светлана Захарова исполнила партию принцессы Авроры в "Спящей красавице", которой открылись гастроли. В тот нью-йоркский сезон Захарова также появилась в балетах "Бахчисарайский фонтан", "Серенада", "Аполлон Мусагет" и "Симфония до мажор". Хотя ее выступление в старой-новой "Спящей красавице" было сдержанно принято американской критикой, она была выдвинута на соискание премии "Золотая Маска" за исполнение партии принцессы Авроры. Она получила свою вторую "Золотую Маску" 27 марта 2000 года.

Махар Вазиев, директор балетной труппы Мариинского театра, при помощи балетмейстеров Елены Воронцовой и Вячеслава Хомякова, перенес версию балета "Корсар" Мариинского театра в Аргентину, в театр "Колон" в Буэнос-Айресе. Премьера спектакля, состоявшаяся 5 октября 1999 года, была исполнена Светланой Захаровой, Евгением Иванченко и Фарухом Рузиматовым. Четвертый сезон Захаровой в Мариинском театре (1999-2000) также был отмечен чередой важных дебютов, начавшихся с партии Никии в "Баядерке" 16 декабря 1999 (в дуэте с Игорем Зеленским). В феврале 2000 года она впервые станцевала главную партию в "Бриллиантах", финальной секции баланчинского триптиха "Драгоценности", который стал одной из наиболее удачных премьер Мариинского балета за последние годы. Ее партнером снова был Игорь Зеленский.

30 марта 2000 года в Мариинском театре состоялась премьера балета К. МакМиллана (Kenneth MacMillan) "Манон". 1 апреля 2000 года Светлана Захарова и Евгений Иванченко станцевали в этом спектакле главные партии. Летом 2000 года Мариинский театра предпринял масштабные гастроли в Лондоне, представив несколько недель балета и оперы в театре "Ковент-Гарден". Балетная труппа выступала с 12 по 27 июня и с 31 июля по 19 августа. Захарова танцевала главные партии в "Спящей красавице", "Шопениане", "Баядерке", "Лебедином озере", "Бриллиантах" и "Дон Кихоте". 18 августа, на сцене "Ковент-Гардена", она впервые выступила в партии Китри. Ее Китри в Мариинском театре последовала в октябре. В декабре 2000 года Захарова и Игорь Зеленский были приглашены танцевать "Щелкунчика" в версии Баланчина с труппой "Нью-Йорк Сити Балет".

На Первом международном фестивале балета "Мариинский" в феврале 2001 года Захарова танцевала "Баядерку" с Хосе Мануэлем Кареньо (Jose Manuel Carreno) и "Аполона Мусагета" с Итоном Стифелом (Ethan Stiefel), звездами Американского Балетного театра. 17 апреля 2001 года Светлана Захарова и Игорь Зеленский станцевали "Манон" в Мюнхене, с труппой Bayerisches Staatsballett. 28 апреля 2001 года Мариинский театр показал премьеру трех балетов Джона Ноймайера (John Neumeier). Светлана Захарова и Илья Кузнецов исполнили главные партии в балете "Теперь и тогда" ("Now and Then"). За эту роль Светлана Захарова была выдвинута на соискание "Золотой Маски", но не получила награду. Во время гастролей балетной труппы Мариинского театра в Лондоне летом 2001 года (12 июня-21 июля) Захарова танцевала почти весь гастрольный репертуар, включая "Спящую красавицу", "Манон", "Корсара", "Шопениану", "Апполона Мусагета", "Серенаду" и "Бриллианты".

|

|

В очередных обменных гастролях Большого и Мариинского театров в ноябре 2001 года балетная труппа Мариинского театра выступила на сцене Большого театра в Москве. Светлана Захарова и Игорь Колб станцевали главные партии во втором представлении старой-новой "Спящей красавицы". 10 ноября 2001 года Захарова дебютировала в партии Зобеиды в балете М. Фокина "Шехерезада", с Фарухом Рузиматовым в роли Золотого Раба. 16 января 2002 года состоялся ее дебют в роли Джульетты в "Ромео и Джульетте" Л. Лавровского. В феврале 2002 года Светлана Захарова принимала участие в гастролях балетной труппы Мариинского театра на сцене Кеннеди-Центра в Вашингтоне (12-17 февраля), где станцевала принцессу Аврору и главную партию в "Бриллиантах". На Втором международном фестивале балета "Мариинский" (9-18 марта 2002 года) Захарова танцевала главные партии в "Корсаре" и "Драгоценностях". В последнем спектакле ее партнером был гастролер Владимир Малахов.

В это время Светлана Захарова появлялась в качестве приглашенной звезды в различных труппах по всему миру. В октябре 2001 года она исполнила в Рио-де-Жанейро "Лебединое озеро" в постановке Натальи Макаровой. В декабре была приглашена в Парижскую Оперу, где трижды станцевала "Баядерку" в постановке Рудольфа Нуриева с Жаном-Гийомом Баром (Jean-Guillaume Bart). За эту партию она была номинирована на "Бенуя де ля данс". В феврале 2002 года она станцевала "Лебединое озеро" (в постановке К. Сергеева) с балетной труппой Нового Национального Театра в Токио и "Спящую красавицу" (версия Пола Чалмера) в Римской Опере. 1 апреля 2002 года в рамках фестиваля "Золотая Маска" балетная труппа Мариинского театра исполнила в Москве, на сцене Большого театра, программу балетов Дж. Ноймайера. Захарова станцевала сольную партию в "Теперь и тогда", за которую была выдвинута на соискание премии (премию в итоге получила солистка Мариинского театра Наталья Сологуб).

26 апреля 2002 года в Большом театре прошла десятая церемония награждения лауреатов приза "Бенуа де ля данс". В гала-концерте Светлана Захарова, выдвинутая на соискание премии за исполнение партии Никии в Парижской Опере, и Андрей Меркурьев, исполнили "Средний дуэт" в хореографии Алексея Ратманского. Приз Захарова не получила. В июне 2002 Захарова вместе с труппой Английского Национального Балета станцевала "Лебединое озеро" в новой постановке Дерека Дина (Derek Deane), "в круге", на сцене Royal Albert Hall в Лондоне. Ее партнером был премьер Большого театра Сергей Филин. В июле 2002 года Захарова в составе балетной труппы Мариинского театра появилась на гастролях в театре "Метрополитен-Опера" в Нью-Йорке. Снова, как в 1999 году, она открыла гастроли, исполнив на этот раз партию Никии в новой-старой "Баядерке". На тех же гастролях она станцевала первое представление "Лебединого озера" и выступила в "Бриллиантах".

5 сентября 2002 г. Светлана Захарова танцевала па-де-де из балета "Корсар" с Хосе Мануэлем Кареньо в гала-концерте международных звезд "19th Gala des Etoiles" на сцене Place des Arts в Монреале, Канада. В октябре 2002 года Захарова во второй раз была приглашена танцевать с балетной труппой Парижской Оперы. Она станцевала два "Лебединых озера" в постановке Нуриева на сцене Опера Бастий (24 и 26 октября) в паре с Жаном-Гийомом Баром, с которым она танцевала "Баядерку" предыдущей зимой. В это же время балетная труппа Мариинского театра выступала в Париже, в театре Шатле (16-31 октября). Захарова танцевала Зобеиду в "Шехерезаде" и Никию в старой-новой "Баядерке". 21 ноября 2002 года Светлана Захарова станцевала "Жизель" в Большом театре в Москве, на закрытом целевом представлении для американского Сити-Банка. Ее партнером был Владимир Непорожний. Это было второе выступление Захаровой в "Жизели" в Большом театре, первое состоялось на несколько лет раньше.

19 декабря 2002 года Светлана Захарова выступила в гала-концерте звезд мирового балета, посвященном Рудольфу Нуриеву, на сцене театра Ла Скала в Милане. Она станцевала па-де-де из "Жизели" в паре с премьером Большого театра Николаем Цискаридзе. В декабре 2002 года Светлана Захарова танцевала Жизель в театре Мегарон в Афинах, в Греции, с кордебалетом Софийского театра. Ее партнером был Игорь Зеленский. Партию Мирты танцевала Мария Александрова из Большого театра. В феврале 2003 г. Светлана Захарова и Игорь Зеленский станцевали "Баядерку" (в редакции Асами) с балетной труппой Нового Национального Театра в Токио. На Третьем международном фестивале балета "Мариинский" (21 февраля - 2 марта 2003) Светлана Захарова станцевала "Манон" с Ильей Кузнецовым и па-де-де из "Корсара" с Игорем Зеленским.

В марте 2003 г. в рамках фестиваля "Золотая маска" прошли обменные гастроли Большого и Мариинского театров. 14 марта Захарова станцевала на сцене Большого "Средний дуэт" (с Андреем Меркурьевым), а 16 марта - "Манон" (с Ильей Кузнецовым). В конце марта 2003 г. Светлана Захарова была снова приглашена в Римскую Оперу танцевать "Лебединое озеро" в новой постановке с хореографией Галины Самсовой. Ее партнером был Евгений Иванченко. 18 апреля 2003 г. в Мариинском театре состоялась премьера балета Харальда Ландера "Этюды". Главные партии станцевали Светлана Захарова, Леонид Сарафанов и Андриан Фадеев. 14 мая 2003 г. в Мариинском театре прошел гала-концерт в честь Ольги Моисеевой. В концерте Светлана Захарова станцевала номер "Умирающий лебедь" и балет "Шехерезада" (с Николаем Цискаридзе).

17 мая 2003 г. Светлана Захарова станцевала "Жизель" в Большом театре (в версии В. Васильева). Ее партнером был Николай Цискаридзе. Это было третье выступление Захаровой в "Жизели" с труппой Большого театра. 12 июня 2003 г. на сцене Большого театра состоялся юбилейный вечер в честь Марины Семеновой. На вечере Светлана Захарова и Николай Цискаридзе станцевали главные партии в акте теней из "Баядерки". В июле 2003 Светлана Захарова и Николай Цискаридзе получили призы журнала "Danza&Danza" в категории "Etoile" ("Звезда") за 2002 год (Больцано, Италия). На гала-концерте 12 июля Захарова танцевала "Умирающего лебедя", Цискаридзе - номер "Нарцисс". В июле-августе 2003 г. Светлана Захарова гастролировала с Мариинским театром в Граце (Австрия) и Лондоне. 2 июля она открыла сезон в Граце (2-14 июля) балетом "Ромео и Джульетта", за которым последовали главные роли в "Лебедином озере" и "Драгоценностях" ("Бриллианты"). 21 июля она открыла сезон в Лондоне (21 июля - 9 августа) на сцене театра Ковент-Гарден, в роли Медоры в балете "Корсар". Затем она танцевала Одетту-Одиллию, Никию, Зобеиду и главную партию в "Этюдах". Во время пребывания Мариинского театра в Лондоне было объявлено, что со следующего сезона Захарова переходит в Большой театр.