- Маргарита Озерова: "От работы половая принадлежность не меняется"

-

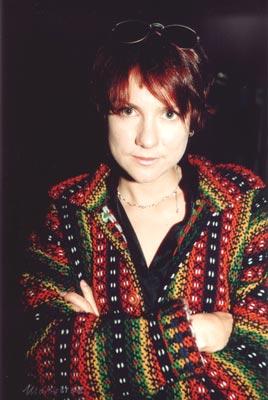

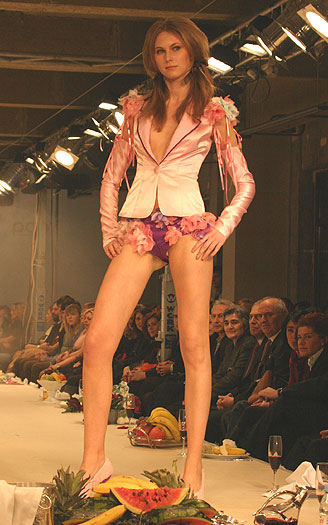

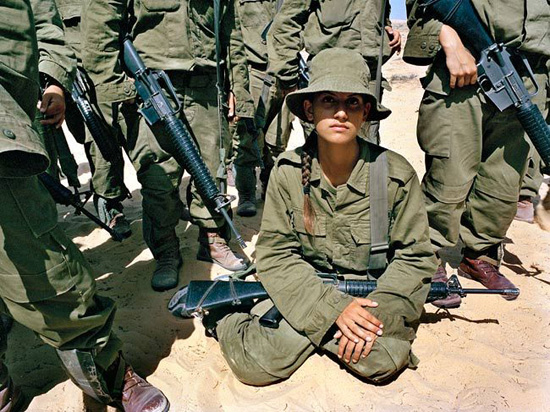

Маргарита Озерова

Озерова Маргарита - журналист и писатель, создатель и главный редактор журнала "Эгоист generation".Окончила факультет журналистики МГУ и до того, как сделала свой журнал, успела поработать во многих местах, в том числе в журналах "Профиль" и "Карьера" и в ежедневной газете "Россiя".Придумала свой жанр - психологические эссе, которые с самого первого номера "Эгоиста", увидевшего свет в 2001 году, заняли свое место в рубрике "Слово редактора".Из этих эссе сложилась книга "Вы и немного меня" ("Вагриус", 2008 г.). Весной планируется еще одна - теперь уже рассказов, тоже ранее опубликованных в журнале "Эгоист".

Вопрос: Поколение "от 30 и старше" с младых ногтей воспитывалось в том духе, что эгоизм - это плохо. Очень плохо. Как вы считаете, многих ли вам удалось убедить в обратном? Часто ли вам приходится слышать упреки в свой адрес насчет "тлетворного влияния" на умы соотечественников? (Ксения, Москва)

Ответ: Возможно, для Вас это будет удивительно, но я не ставила своей целью убеждать кого-то, что быть эгоистом хорошо. Журнал о том, что в этом мире нужно любить себя. Но, как говорится, насильно мил не будешь. И если человек готов жертвовать своим "я" в угоду воспитателям, это его выбор. Поколение, о котором вы говорите, в силу разного возраста и прочих причин неоднородно. Но большинство относящихся к нему людей недополучило той любви, которая нужна каждому человеку, пришедшему в этом мир. -

Наши читатели - те, кто не хочет предавать эту любовь. Кто хочет больше знать, уметь, понимать и чувствовать, а также реализоваться в этом мире. Таких людей много. И это очень искренние, благодарные и преданные люди. Насчет упреков - очень редко, практически никогда. Просто человеку, который взял в руки журнал и открыл его, не придет в голову сказать мне нечто подобное. Прежде всего, потому, что журнал пропитан уважением к читателю, к его душе, телу и личности, и мы стремимся к тому, чтобы каждое слово, каждая тема и каждый герой "Эгоиста" несли посыл практической пользы для человека во всех его проявлениях.

Вопрос: Не совсем понимаю, для кого ваш журнал. Название вроде как у мужского, а содержание, судя по обложке, вроде как для женщин. Видел его как-то, но не купил. Понимаю, что звучит примерно как "не читал, но осуждаю", но хочется спросить - не было ли мысли дать какой-то более ясный сигнал своим целевым аудиториям? (Игорь, Москва)

Ответ: Представьте, что Вы пришли в ресторан. Сколько времени Вы проведете за столиком и сколько в кабинках, обозначенных "М" и "Ж"? Извините за сравнение, но к нам приходят есть. И мы не делим читателей по половому признаку, потому что нам кажется, что вместе нам интересней, чем порознь.Вопрос: Ваше издание позиционирует себя как "журнал для тех, кто любит себя". А кто ваша читательская аудитория? Кому интересен "Эгоист"? (Виктория, Москва)

Ответ: Аудитория самая разная. По данным опросов, которые мы проводили, с небольшим преобладанием мужчин. В основном, журнал читают люди среднего возраста и молодые, много топ-менеджеров и владельцев собственного бизнеса, студентов. Но встречаются люди и из других слоев и поколений. А если говорить о психологическом портрете, то наши читатели - люди, думающие и небезразличные к тому, что происходит вокруг и у них в душе, они отличаются активной жизненной позицией и не собираются останавливаться на достигнутом.Вопрос: Когда появился "Эгоист" у меня сложилось впечатление, что это журнал "не для всех", для человека обеспеченного, интересующегося искусством, одним словом "продвинутого". Но сейчас этот эффект новизны уже прошел. Не боитесь ли вы потерять читателей? (Мария, Москва)

Ответ: Мы не боимся потерять читателей. Естественно, первыми читателями журнала являемся мы - те, кто его делает. И "проверяем" его на себе. Мы никогда не ставим материал, пряча свое личное отношение и предполагая, что он должен понравиться какой-то целевой аудитории. Если это интересно нам, кстати тоже "продвинутым" людям, значит, найдутся люди, которым это будет тоже интересно. Вот такой эгоистичный подход. Было бы странно, если бы то, что мы делаем, было рассчитано на эффект новизны. -

Тогда нам пришлось бы каждый месяц делать новый журнал. Это как любовь. Мы же мечтаем не о том, чтобы влюбиться, нам хочется прожить жизнь в любви, так чтобы она становилась значимей день ото дня. Структура журнала, которая и делает его именно этим журналом, а не другим, как скелет у человека, который держит все остальное. Человек "продвинутый" ищет гармонию формы и содержания. Форму мы нашли и теперь каждый месяц наполняем ее новым содержанием.

Вопрос: Достаточно долго я была поклонницей "Эгоиста". Но в какой-то момент возникло ощущение, что все это я уже читала, что из номера в номер - одно и то же. Скажите, такое вот постоянство - это ваше кредо или - так проще? (Светлана, Москва)

Ответ: Если Вы займетесь танцами, то заметите, что правильное движение оказывается еще и самым удобным, физиологичным и простым в исполнении. Только вот найти его очень трудно. Если Вы об этой простоте, то я не возражаю. Наше кредо - наша жизненная позиция, которая действительно прослеживается в каждом номере журнала. А что касается тем, то они и вечны и неисчерпаемы... Так уж мы устроены, что видим и замечаем то, что хотим замечать. Может быть, Вам стоит заглянуть внутрь себя и понять, на чем Вы зациклились, где сбились с прямого пути и пошли по кругу?Вопрос: Какие события из тех, что происходят сейчас в России и заграницей, кажутся лично вам наиболее интересными и достойными публикации в вашем журнале? (Артем, Москва)

Ответ: Нашему журналу в силу его специфики интересны не события сами по себе, а люди, которые делают события. И чему у них можно научиться. Например, Михаил Турецкий, который сумел сделать так, что с концертов его хора люди просто не уходят и им приходится петь на бис по часу и больше. Или психолог Владимир Кучеренко, который вылечивает людей от многих болезней без лекарств. Или художник по куклам Ольга Егупец, которая делает работы, которые пробуждают самые лучшие человеческие чувства. Или член-корреспондент РАН Геннадий Красников, сотворивший вторую электронную революцию.Вопрос: Рита, насколько успешен "Эгоист"? Как можно заставить человека купить журнал с таким названием? :) А книга? Спрос на нее будет, очевидно, со стороны читателей "Эгоиста". А кому она еще будет интересна? (Кирилл, Москва)

Ответ: Журнал успешен, его покупают и читают, а прочитав, отдают друзьям или хранят дома. Покупать его мы никого не заставляем. Название журнала уже давно стало брэндом. Это примерно как спрашивать главных редакторов "Московского комсомольца" или "Комсомольской правды" носят ли их читатели комсомольский значок. А книга, хоть и родилась из журнала, вполне самостоятельный продукт. Безусловно, она интересна читателям журнала, но не только им. По крайней мере, за те две с половиной недели, которая она продается, по данным распространителей, во всех крупных магазинах и многих сетях она уже вошла в рейтинги самых покупаемых книг.Вопрос: Легко ли в наше время выйти на журнальный рынок? Сколько стоит "входной билет"? А если "Эгоист" надоест? Что дальше? (Кирилл, Москва)

Ответ: Когда семь лет назад мы начинали, это было трудно. Сейчас еще труднее. Трудно даже не войти, трудно придумать что-то значимое, интересное и оригинальное, но главное - трудно на этом рынке работать. Начиная от распространителей, которые заинтересованы не продавать издания, а собирать дань с издателей, заканчивая государственной бухгалтерией, которая приписывает ваши прямые расходы к доходам и облагает их огромными налогами. А стоимость "входного билета" зависит от ваших возможностей. То, что я делаю, прежде всего, должно не надоесть мне. На это я и ориентируюсь. А "дальше" или "кроме" наступят сами собой.Вопрос: Маргарита, кто финансирует ваш журнал? Как удалось убедить инвестора в том, что это именно то, на что можно потратить пару-тройку миллионов свободно конвертируемых денег? Что стало решающим аргументом? И доволен ли инвестор сейчас? (Георгий Романович, Москва)

Ответ: Издательский дом принадлежит мне. Наш журнал никто не финансирует. Он живет за счет рекламы. И, слава Богу, я делаю то, что считаю нужным, и никого не должна убеждать в правильности своих действий.Вопрос: Здравствуйте, Маргарита. Несколько раз мне попадался ваш журнал. Что-то понравилось, привлекло внимания, но в целом впечатление - с жиру дамочка бесится со своими психологическим эссе. Вопрос - за чей счет? Только не говорите про самоокупаемость. (Юрий)

Ответ: Единственный жирный продукт, который я употребляю, это оливковое масло. Очень хорошо развивает интеллект и душевные качества. Советую попробовать.Вопрос: Как-то ваша коллега Алена Долецкая заявила, что "роскошь - это часть национального самосознания. На страницах "Эгоиста" достаточно много места отводится предметам роскоши, в том числе и их рекламе. Вы тоже считаете, что в целом небогатым россиянам больше не о чем мечтать? (Елена, Москва)

Ответ: Не буду спорить с Аленой Долецкой, потому что не знаю, в каком контексте она употребила эту фразу. У меня на стене в редакционном кабинете среди прочих важных мне мыслей висит цитата Джорджио Армани: "Когда я думаю о стиле, я считаю, что это та единственная роскошь, которую можно себе позволить независимо от того, есть ли у тебя деньги или нет". В моей системе ценностей, как и в системе ценностей журнала, понятие "роскоши" отсутствует. Дорогие эксклюзивные вещи, о которых в том числе пишется у нас в журнале, нас интересуют как предметы, несущие в себе совершенство красоты, творчества и энергетики ручной работы. Но мы нигде и никогда не скажем, что если вы не можете купить себе брендовые часы, то вам незачем жить. Совсем наоборот.

-

Названия разделов журнала - Я, мой мир, мой дом, моя душа, моя любовь, мои люди, мое здоровье, мое знание, мое небо, мой бизнес, моя земля, мой путь - вполне конкретно расставляют приоритеты. Я думаю, что россияне - и бедные, и богатые - мечтают примерно об одном и том же: счастье, любви, здоровье, своей реализованности, в том числе и о финансовом благополучии. Те, кто самоутверждается за счет так называемых предметов роскоши нам не интересны. А что касается бедности и богатства, если бы мы перестали мечтать в рамках национального самосознания о том, чтобы у соседа дом стал хуже нашего, а занялись бы обустройством своего собственного, то были бы гораздо богаче.

-

Собственно говоря, наш журнал и посвящен тому, как сделать себя и свой мир лучше, красивее и эффективнее. А в рекламе хороших, качественных, дорогих вещей ничего плохого не вижу. Это наш источник дохода, на который мы существуем, и благодаря которому мы можем писать об очень важных для каждого из нас вещах - новых методах, возвращающих здоровье, душевных поисках и общении с Богом, долгой и счастливой жизни с любимым человеком, успешном выходе из кризиса среднего возраста, умении стать и быть руководителем и многом другом...

В качестве постскриптума привожу свое эссе на эту тему, опубликованное осенью прошлого года.

Как-то две мои подруги, с которыми я дружу по отдельности, поспорили у меня в гостях, зацепившись за какой-то пример из жизни. -

Одна говорила: "Если у тебя есть какие-то внешние недостатки, надо относиться к ним реально и стараться изменить или скрыть, а не выставлять на всеобщее обозрение". А другая: "Любить надо научиться себя такой, как есть, не стесняться несовершенства своего тела. И получать удовольствие от жизни".

Я была воспитана в стремлении к идеалу, примерно как первая подруга. Но успела уже увидеть своими глазами практическую ценность западной модели второй - счастливые глаза стареющих, некрасивых, полных, безвкусных и прочих считающихся непривлекательными женщин. Любовь их мужей и друзей. Уважение окружающих, не зависящее от морщин, бриллиантов или дорогой машины.

-

Тот менталитет, который массово господствует у нас, совсем иной. Ты будешь счастлива и признана, только если добьешься определенных параметров: веса, денег, мужа, карат...

Лично я за то, чтобы понимать, что ты ешь и зачем, извлекать гормоны радости из фитнеса, разбираться в косметике, косметологии и пластической хирургии, зарабатывать и тратить много денег. Но мне не нравится жить в обществе, где модельная внешность и богатство считаются почти национальной идеей. И если ты не сможешь или не захочешь соответствовать ей, то просто не достоин претендовать на счастье и успех. И что тут удивляться, что вокруг столько злости, зависти и обиды. Чего ждать от людей, которых считают вторым сортом. Единицы, которые не комплексуют из-за своего веса, внешности или непрестижной профессии и оказываются востребованными вопреки стандартам, становятся у нас чуть ли не героями. На них смотрят как на чудо света.

-

Единственной национальной идеей может быть радость жизни каждого человека. Его способность реализоваться и научиться жить с собой, людьми и в мире так, чтобы было комфортно и хорошо. А общество всего лишь должно культивировать в человеке с детства это желание как главную ценность. Как, например, в Швейцарии. Твой путь к совершенству - это вопрос личного выбора и труда, который ты готов затрачивать. И это только одна из множества безграничных возможностей счастья и успеха.

Вопрос: Маргарита, здравствуйте! Говорят, что сегодня большая часть молодежи заменила чтение просмотром глянцевых журналов. Как вы считаете, насколько изменилась роль глянца в жизни общества за последнее время? (Екатерина Шапиро, Москва)

Ответ: К сожалению, глянец из обозначения качества типографского исполнения превратился сегодня в слово почти ругательное. Насколько я понимаю, вопрос ставится именно с этой точки зрения. Я думаю, что роль глянца в последнее время действительно меняется. Он теряет свою власть над людьми. Закон 25 кадра перестает действовать. Среди молодых людей поменялись приоритеты - им нравится творить, а не потреблять, думать самим, а не получать истину в последней инстанции, самим быть героями, а не подражать другим.Вопрос: Добрый день, Маргарита! Вы производите впечатление очень романтичной, нежной натуры, а ваши тексты воздушны и совсем не вяжутся с довольно жестким названием журнала. Как вам это удается? Сохранить трепетность и фантазерство молоденькой девушки, оставаясь при этом в струе жестокого печатного бизнеса? Или это только видимость? (Наталия, Москва)

Ответ: Нет, это не видимость. Я такая, какая есть. И во мне есть и трепетность, и жесткость. И то и другое искренне. Такой уж я родилась и выросла. Ничего из этого я искусственно не воспитывала. Просто с возрастом научилась ценить разные, иногда противоположные, свои качества.Вопрос: Не то, чтоб в упрек вам, Маргарита, но сейчас кого ни возьми - все писателями стали. Актуальными. Модными. Вино-водочные магнаты и гламурные домохозяйки. Программисты и гомосексуалисты. Без отрыва от производства и с оным. Самая читающая нация превращается в нацию, читающую всякую, простите, фигню. Или я нагнетаю? И все это временно и проходящее? Какая литература интересна вам? (Анна К., Москва)

Ответ: Я с вами согласна, Анна. Многие люди почему-то решили, что писателем может стать каждый. Что не нужно ни таланта, ни умения. Но я думаю, что скоро это пройдет. Потому что никому, кроме самих этих "писателей" не нужно. Лично я с большим удовольствием недавно прочитала две очень хорошие книжки: "Ищи ветер" Гийома Виньо и "Преимущества и недостатки существования" Вигдис Йорт. К сожалению, тиражи мизерные.Вопрос: Здравствуйте, Маргарита, случайно у нас в редакции увидела вашу книгу (сама еще не успела ее приобрести) и меня как примагнитило к ним... Все эти вещи мне родные и ваша легкая и светлая манера говорить о простых и важный вещах для каждого из нас не оставила равнодушной. Одно время я мечтала стать писателем, но мне казалось что я не как не могу научиться легко, просто выражать то что могло бы найти отклик в других людях и до сих пор не научилась. Поэтому оставила эту мысль, но наверно не надолго. Ваши тексты придали мне новые свежие силы и веру... Это как раз то что 6 месяцев мне было необходимо, но негде было почерпнуть... Спасибо... Вам. (Оксана, Москва)

Ответ: Спасибо вам, Оксана. Когда я читаю такие слова, я понимаю, что не зря занимаюсь тем делом, которое я люблю и в которое вкладываю свой труд и душу. И то, что я смогла кому-то помочь утвердиться в своей мечте, делает меня счастливой.Вопрос: Ваш взгляд, в проекте "Паоло Коэльо" чего больше - писательского таланта или усилий издателей и маркетологов? Я уже задавал подобный вопрос в этой рубрике Льву Данилкину. Он назвал Коэльо "вирусом, безобидным, но экземплярным". А что думаете по этому поводу вы? Если не ошибаюсь, ваш журнал какое-то время сотрудничал с Коэльо. (Андрей, Выборг)

Ответ: Наш журнал продолжает сотрудничать с Коэльо до сих пор. Я сама встречалась с ним несколько раз и дважды брала большие интервью. Этот человек сделал себя сам и, если уж говорить о маркетинге, то талант маркетолога присущ именно ему, а не его издателям. Не надо сравнивать Коэльо с Толстым и Достоевским и вменять ему в вину короткие предложения. Это, безусловно, литература, хотя и совершенно другого плана. Лично я отношусь к нему очень уважительно, хотя бы потому, что этот человек написал оригинальные произведения на актуальные для каждого человека темы и сумел завладеть умами людей, не прославляя себя, а показав конкретный пример позитивного мышления, который помог многим людям. А то определение, которое вы приводите по отношению к Коэльо, я могу оценить лишь как высокопарное хамство, обычно свойственное людям, завидущим чужому успеху. Не судите и не судимы будете.Вопрос: О ком из замечательных людей вы собираетесь рассказать в ближайших номерах? С удовольствием читаю ваши познавательные статьи! (Михаил, Москва)

Ответ: Герои нашего мартовского номера: Владимир Касаткин, доктор медицинских наук, занимающийся психологией здоровья. Джон Уитмор, автор самой известной книги о коучинге "Коучинг высокой эффективности". Антон Брежестовский, который придумал язык эльфов и пишет эльфийскую музыку удивительной красоты. Владимир Мартусь, воплотивший свою юношескую мечту и построивший реплику петровского фрегата "Штандарт", ставшую новым символом Петербурга. Владимир Верещагин, всемирно известный экслибриссист. Эндрю Дэвис, знаменитый голливудский режиссер, снявший фильмы: "Над законом" со Стивеном Сигалом, "Идеальное убийство" с Маклом Дугласом, "Возмещение ущерба" с Арнольдом Шварцнеггером, "Спасатель" с Кевином Костнером.Вопрос: Интересно, как вы относитесь к творчеству Натальи Радуловой из "Огонька"? (Степан, Москва)

Ответ: Никак не могу ответить на ваш вопрос, я не слежу за ее творчеством.Вопрос: Уважаемая Маргарита! Очень нравится ваш журнал. Он красивый, гламурный, но типичным глянцем, конечно, не является. Слишком он для этого интеллектуальный. Как Вы сами определяете стиль "Эгоиста"? И еще. Всегда читаю вашу колонку редактора. Вы умная, деловая (иначе бы не занимались таким хлопотным бизнесом) и очень симпатичная. Как живется таким женщинам? (Роксана, Москва)

Ответ: Я никак не определяю стиль "Эгоиста", мне просто хочется, чтобы он был стильным, красивым, умным и внимательным к людям. Это журнал для чтения. Увлекательного чтения. Живется, как и каждому человеку, по-разному. Свое дело - это всегда трудно, но и очень интересно. Много ответственности, к этому я привыкла, много работы и мало свободного времени. Искренняя благодарность одних и зависть других. Приобретенное умение отличать их друг от друга.Вопрос: Трудно ли это - отдаваться профессиональной деятельности и оставаться женщиной? (Маша Т., Москва)

Ответ: Мне кажется, от работы половая принадлежность не меняется.Вопрос: Маргарита, вы счастливы в личной жизни? И что такое счастье, по-вашему? (Татьяна К., Москва)

Ответ: Мне хотелось бы ответить "да", но пока что смогу ответить "я над этим работаю". Наверное, я слишком трепетно воспринимаю все происходящее, и страдаю от этого. Но, с другой стороны, именно эта моя восприимчивость и позволяет мне заниматься творчеством. Счастье - это состояние. И еще счастье - это сознательный выбор. В идеале это критерий при принятии решений - сделает ли тебя счастливым то или иное действие или мысль? -

Источник: http://www.smi.ru/interviews/157/

-

-

-

Русский Журнал: Каким образом в вашей жизни возник МАИ?

Ольга Субботина: Я считала, что главное достижение современности - это освоение космических пространств. Меня занимала такая мысль: как я могу называть себя человеком двадцать первого века, если имею возможность полететь в космос, но не использую ее?! Поэтому после школы поступила в МАИ. Училась на инженера-системотехника по биомеханическим системам обеспечения жизнедеятельности пилотов космических летательных аппаратов. Но в институте у меня произошла глобальная переоценка ценностей, я поняла, что настоящий-то космос внутри человека, а не снаружи. Те сто километров, на которые удаляются космонавты от поверхности Земли - ничто по сравнению с сокрытыми в душе человеческой безднами и глубинами. И я вернулась в искусство, в театральную студию, в которую ходила школьницей, уже в качестве педагога.

-

РЖ: Молодые барышни, как правило, мечтают стать актрисами. Почему вы выбрали режиссуру?

О.С.: Я не хотела быть актрисой. Это совершенно не мое занятие. Я всегда хотела быть режиссером. Правда, в проекте "Красной ниткой" я должна была участвовать как артистка. Более того, я даже выступала в этом качестве на фестивале "Новая драма" в Любимовке в Подмосковье. Был такой опыт. Но в результате весь свой текст я отдала замечательной артистке Анне Невской. Не хочу, не могу, это не моя природа! Я люблю находиться в игровой ситуации, неплохо показываю, но не при зрителях. Для актерства необходим особый склад личности, особая одаренность. Мне комфортно со своей, режиссерской, позиции участвовать в спектакле. У меня взгляд извне, а не изнутри. Кстати, с Артемом Смолой недавно говорили на эту тему. У него есть простая, но очень точная формулировка: "Артист - это тот, кто любит выходить на сцену и выступать". Именно любит, именно выходить на сцену и именно выступать. Понимаете? Я же всего этого не люблю.

-

РЖ: Традиционно считается, что режиссура - это мужское занятие. С такой точки зрения вам не приходилось доказывать свое право на профессию?

О.С.: Когда я поступала, считалось, что женщина-режиссер - нечто странное. Или в комиссии говорили: "Вам сколько лет, 18? Вы не имеете права поступать, сначала узнайте жизнь!" Поэтому сначала я пошла в Институт культуры, подготовиться. А, проучившись один год там, решила попробовать, пощупать атмосферу в ГИТИСе, и поступила, неожиданно для самой себя. Сейчас, конечно, никому в голову не взбредет говорить о половой принадлежности той или иной профессии - времена другие. Теперь мне в работе совершенно не мешает тот факт, что я женщина. Настроение, политика, да и мировоззрение в целом очень изменились. Я приезжаю в посторонние театры, есть какие-то разговоры, шутки, но только на уровне первых, поверхностных впечатлений. Ну, знаете, Роберт Стуруа приедет, актеры станут с акцентом реплики произносить - тоже будут шутить, грузин приехал. Но все это лишь до первой репетиции. Как только выходишь на площадку, всем становится ясно, что ты профессионал. Или непрофессионал. На самом деле, только это и ничто другое определяет качество работы. Все остальное ерунда, не заслуживающая внимания.

-

РЖ: Кирилл Серебренников, например, поставивший "Пластилин" Василия Сигарева, непрофессиональный режиссер. Он по образованию физик. Как вы относитесь к непрофессионалам в театре?

О.С.: Говорить о непрофессионализме Кирилла Серебренникова, я думаю, по меньшей мере некорректно. У него видение очень мощное, он режиссер от Бога. У себя в Ростове Серебренников поставил несколько десятков спектаклей, прежде чем перебрался в Москву. Режиссер - это тот, кто выпускает спектакли. Бывает, люди имеют диплом, но репетируют три года, а выпустить премьеру не могут. Возможно, задумки гениальны, но важен же результат, готовый спектакль. Еще Леонид Ефимович Хейфец учил: "Главное - сделай спектакль, доведи до внятного результата!" У нас на курсе в ГИТИСе училось всего шесть человек, а поступали тысячи. Режиссерами сейчас работают трое. Видимо, по этой самой причине. А Кирилл Серебренников - профессионал высшей категории. Он лучший режиссер в Москве из нашего поколения.

Актеры - совсем другое дело. В кино, например, у того же Пазолини первоклассные актерские работы, хотя он принципиально снимал непрофессионалов. Однако кино и театр разные вещи. Непрофессиональный артист на сцене - это неинтересно, скучно, потому что самодеятельность получается. Эффект Пазолини в театре невозможен.

-

РЖ: Если Кирилл Серебренников лучший режиссер, то какой же тогда вы?

О.С.: Ну, я не сопоставляю. Я абсолютно несравненная! (смеется, отпив зеленого чая с лимоном)

РЖ: Многие представители мира искусства уверяют, будто не обращают на критические замечания, ровным счетом, никакого внимания. Вы исповедуете такую же модель поведения? Задевают ли нелестные рецензии на ваши спектакли?

О.С.: Задевает необоснованная критика. Страшно не люблю, когда рецензенты позволяют себе ернические, унизительные интонации по отношению к театру вообще. Ведь театр - это очень трудоемкое искусство. Поставить даже средний спектакль крайне сложно. Пусть премьера не удалась, но в нее вложены огромные старания многих людей. Пренебрежительно относиться к труду этих людей не имеет права никакой критик. Еще не люблю, когда сталкивают лбами. Пишут, например, Владимир Агеев - это потрясающе, а Ольга Субботина - несерьезно. На следующий день выходит статья, в которой сказано, что что-то не то делает, наоборот, Агеев. Потом сопоставляют спектакли Агеева и Серебренникова. И Агеев, и Серебренников - мои коллеги, друзья, мы вместе работаем. Разные художественные миры, разные задачи, разный театр. Художника надо судить по правилам той структуры, которую он сам предлагает. Зачем сталкивать коллег друг с другом? Надо рассматривать каждого в отдельности, тем более - людей одного поколения, одних убеждений. С другой стороны, мы же все равно не для критики работаем. Конечный итог определяет зритель.

-

Хотя специально я о зрительском восприятии своего творчества не очень думаю. Мне нравится искать что-то через новый материал. Постановка "Венецианской ночи" была прохладно воспринята критикой, честно говоря. Может быть, после "Шоппинг & Fucking" ожидали чего-то в том же ключе, а я нарочно свернула совсем в другую сторону, просто принципиально для самой себя. Для меня первична литература, она предлагает разные коды, разные ключи, разную игру. Кажется, "Шоппинг..." - это был правильный путь, современный, жесткий, динамичный. Мюссе стал для меня шагом в сторону Гринуэя, визуальной изобразительности. В спектакле любовная история, ажурные диалоги, Венеция, карнавал, изысканная музыка Перселла, Генделя, Вивальди, Шуберта, уникальный голос контр-тенора Ярослава Здорова. На сегодняшний день этот спектакль является самым кассовым в Центре Драматургии и Режиссуры. На "Шоппинг..." и "Пластилин" в основном ходит продвинутая молодежь. А "Венецианскую ночь" посещают зрители всех возрастов, какие-то организации заказывают билеты для сотрудников. Замечательно! А критикой был принят плохо. Ну и что? Все эти рецензии - слишком преходящие вещи, чтобы придавать им большое значение. По-настоящему меня интересует серьезный разбор, анализ. Всегда полезно поговорить с Еленой Ковальской, Романом Должанским, потому что эти люди действительно владеют анализом. Они мне помогают двигаться дальше. А информативные поверхностные статьи... Что о них говорить... Все и так понятно. С другой стороны, я понимаю, что чем больше статей, тем лучше для дела. Я благодарна всем людям, которые пишут обо мне - и плохо, и хорошо. Все равно это реклама, промоушн. Люди узнают о существовании и работе нашего театра. Это важно.

-

РЖ: Для вас есть табу в работе?

О.С.: Никогда не задумывалась над этим. Я очень люблю похулиганить на сцене. Единственное, пожалуй, табу - это пошлость. Ее критерием, естественно, является только мой собственный вкус. Существует, конечно, некое внутреннее цензурирование. Какие-то краски не могут быть вынесены на сцену. Например, пошлые дешевые шутки на сексуальные темы а-ля сатирики, а-ля КВН. Вот это и есть, пожалуй, для меня табу: сатирические программы, КВН и самодеятельность.

-

РЖ: Ольга Субботина допускает для себя возможность постановки антрепризных, бульварных пьес?

О.С.: Нет, думаю, нет. Неинтересно.

-

РЖ: А если предложат крупный гонорар?

О.С.: Все равно, не буду ставить. Это совершенно точно. Мне слишком дорого время моей жизни. Ради денег заниматься театром бессмысленно. А тратить полгода или четыре месяца на постановку бульварной пьесы, чтобы получить несколько тысяч долларов, - это не серьезно. Для заработка можно найти другие проекты. Мне недавно предложили снять сериал. Наверное, это были бы большие деньги, но я отказалась, потому что в этом формате сделать оригинальную, авторскую работу почти невозможно. Сериал есть сериал. Единственный сериал, который мне был интересен, - "Твин Пикс".

-

РЖ: В ваших спектаклях, в основном, участвуют одни и те же молодые актеры. Все они из вашей команды. А с кем-нибудь из именитых артистов не хотелось бы поработать?

О.С.: Я избалована работой с лучшими артистами России в проектах "Гамлет" и "Борис Годунов" - Евгений Миронов, Ирина Купченко, Владимир Абрамович Этуш, Александр Феклистов, Игорь Ясулович, Авангард Леонтьев. Интереснейшие актеры и люди, уникальная возможность творческого обмена, школы. А вообще, я люблю литературу и всегда отталкиваюсь от текста, а не от абстрактной идеи постановки или личности артиста. И приглашаю актеров под конкретный проект. Как в случае с замечательным Михаилом Жигаловым. Я читаю пьесу Ксении Драгунской "Ощущение бороды" и понимаю, что роль князя Мещерского - это воплощенное достоинство, истинно мужское начало, русский стоицизм. Так в спектакле появился Жигалов. А все остальные действительно из моей команды. Я рада, что имею возможность работать со своими любимыми артистами. Мне вообще кажется, что побеждать нужно на своей территории. Хотя проблем в работе с незнакомыми артистами у меня тоже не возникало. Например, в Пензе у меня было шесть недель на выпуск спектакля "Маленькие трагедии" и совсем неизвестная труппа. Или во Франции, где я ставила пьесу Казанцева "Братья и Лиза" - другой язык, другая культура.

-

РЖ: Известно, что Штайн не особенно приглядывает за "Гамлетом". Кто сейчас занимается поддержанием спектакля в нормальном состоянии?

О.С.: Гамлету уже больше четырех лет, но он живет, хотя Штайн все это время руководил спектаклем издалека. За это время был осуществлен перенос постановки в цирк. В цирках драматические спектакли не играли со времен Мейерхольда, с 18-го года. Это была, конечно, фантастическая по авантюризму затея! И она удалась, я думаю. Четыре года спектакль живет благодаря усилиям Евгения Миронова и замечательной актерской компании.

Но все же своя команда - это другая степень взаимопонимания. Мы представители одного поколения, современники, поэтому растем и развиваемся вместе. У нас хорошее взаимное поступательное движение.

-

РЖ: Считается, будто для того, чтобы позволить себе какие-нибудь фокусы, творческий человек сначала должен обрести внятный успех. Ваш успех пришелся на "Шоппинг...". Что после этого вы можете себе позволить?

О.С.: Я считаю, художник все себе может позволить, что считает нужным, и до успеха и без него. Но успех, безусловно, раскрепощает, дает свободу, право. Я чувствую, что теперь у меня есть право. Например, захотела пригласить рок-группу "Ундервуд" в драматический спектакль "Москва - открытый город" - и сделала. А ведь это хулиганство чистой воды! В спектакле появляется рок-группа, концертный саунд и живой видеоклип, в котором десять парней в конце снимают штаны. Но, все-таки, в каком масштабе хулиганить. В моем театре такие вещи уместны, а вот во МХАТе вряд ли.

-

РЖ: Вы довольно часто повторяете, что являетесь современным человеком. Вам комфортно в сегодняшнем мире?

О.С.: Мне было некомфортно раньше, всегда напрягали идиотские рамки, в которые надо было вписываться. Мой девиз - все возможно. А раньше - так нельзя, сюда нельзя, это невозможно. Сейчас наступило другое время. Это мое время, потому что действительно возможно все. Только необходимо приложить какие-то усилия, либо потратить большие деньги. Но в принципе ничего невозможного нет.

-

РЖ: Насколько вы себя ощущаете женщиной?

О.С.: Когда думаю на эту тему, становится скучно. Мне кажется, что будущее за поколением унисекс. Еще ученый Федоров в начале прошлого столетия утверждал, что в будущем сотрется граница между полами, не будет мужчин и женщин, человек превратится в универсальное существо, соединяющее в себе лучшие качества и того, и другого пола. Сейчас уже ростки этого явления есть, появилась мода унисекс, философия, искусство. По-моему, это несовременно - слишком серьезно относиться к своей сексуальной принадлежности.

-

РЖ: Есть ли у вас какие-либо интересы вне театра?

О.С.: Знаете, говорят, у людей искусства не бывает никаких хобби и увлечений. Люблю природу. Я живу совсем рядом с Москвой-рекой, в районе Серебряного бора, мне нравится гулять вдоль берега. Люблю путешествовать, обожаю гастроли, хотя это тоже, конечно, связано с театром. Вообще обожаю ночную жизнь, все эти кафе, ресторанчики, атмосферу а-ля Париж. Фильмы я смотрю только в кинотеатрах. После репетиции, например, люблю одна пойти посмотреть хорошее кино. Я таким образом успокаиваюсь. Кстати, сейчас пишу сценарий в соавторстве с Александром Родионовым и Максимом Курочкиным для одной из ведущих продюсерских кинокомпаний. Хочу снять кино, полный метр, вот так.

-

РЖ: А с бытом, какие у вас складываются отношения?

О.С.: Я о нем не думаю. Правда, в доме люблю порядок. У меня очень изящная квартира-студия в восточном стиле. Я сама для нее разработала дизайн. У меня много красивых картин, экзотических вещей, оригинальная посуда, предметы утвари. Но особенного значения я этому не придаю. Хотя в квартире стараюсь поддерживать идеальную чистоту.

-

РЖ: Кто же наводит эту чистоту?

О.С.: Конечно, я сама.

-

РЖ: Когда вы успеваете?

О.С.: По ночам очень люблю этим заниматься.

-

РЖ: В три часа ночи включаете пылесос? Как соседи реагируют?

О.С.: К моему счастью (а к их несчастью), у меня глухие соседи, поэтому в три часа ночи не только пылесос шумит, но и громко играет "Наше радио".

-

РЖ: А готовите тоже сами?

О.С.: Я не люблю готовить. И считаю, что вообще готовить должны мужчины, у них лучше получается. Женская стряпня для меня штука легковесная, обыденная. Мужчины в этом более основательны, более талантливы. Однако, по-моему, сейчас наступило такое замечательное время, когда никто ничего не готовит, а люди питаются по всяким кафе. Я люблю японскую и итальянскую кухни.

-

РЖ: На личную жизнь остается время?

О.С.: Моя личная жизнь пока состоит из череды ярких феерических романов. Все это романы с безумно одаренными, талантливыми людьми, с настоящими звездами. Именно по этой причине упоминать их имена я не имею права. Конечно, на каком-то этапе мне бы хотелось обрести друга, семью. Я думаю об этом. Надо признаться, некоторые мужчины меня побаиваются, я это отчетливо вижу. Раньше меня пугал этот факт, теперь забавляет, даже развлекает. Наверное, они видят мою энергию и волю. Это не может не настораживать, ведь сложно быть рядом с такой женщиной. Но, надеюсь, найдется мужчина, который не испугается. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Прежде всего, это должен быть творческий союз. Мне кажется, что сумма талантов - это вовсе не сумма, а многократное умножение. Люди очень обогащаются от общения друг с другом, если есть взаимопонимание в творчестве. Есть все предпосылки к тому, чтобы моя личная жизнь закончилась удивительным альянсом. Но пока не буду раскрывать карты, боюсь сглазить. Это слишком тонкая материя.

-

Беседу вела Юлия Телипман

Источник: http://old.russ.ru/culture/podmostki/20021218_sub.html

|

|

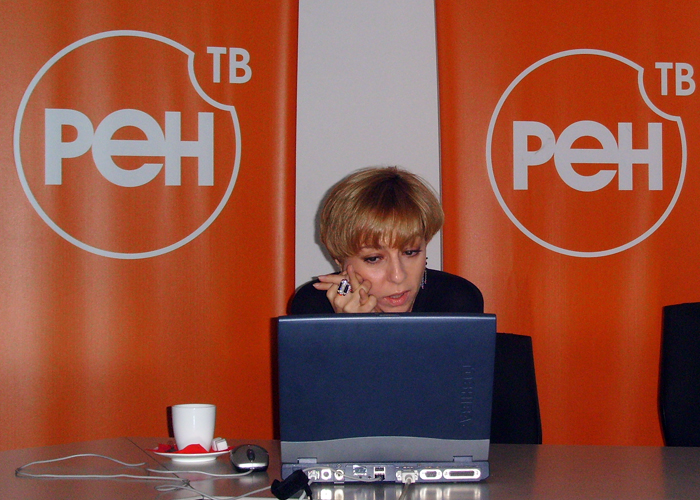

Катя Гордон – писатель, ведущая радио «Маяк», начинающий режиссер, популярный блоггер, поэт.

Родилась 19.10.1980 в семье ученых. Росла своенравным, свободолюбивым ребенком. Освоив грамоту, стала писать нечто, что уверенно называла «стихами и рассказами». В истории мировой литературы раннее творчество Кати Гордон, слава Богу, не представлено. Зато в памяти учеников младших классов гуманитарной гимназии 1507 остались кукольные спектакли, поставленные юным режиссером. Параллельно с гимназией закончила экономическую школу старшеклассников при МУ (как лучшая ученица по итогам всего курса получила гранд на экономический факультет), но… поступила в МПГУ им Ленина на факультет «Социальной психологии», который, в свою очередь, закончила с красным дипломом (Темы курсовых работ: «Внутренняя форма слова», «Проблемы межличностной коммуникации», «Социализация», «Игровое взаимодействие».Тема диплома: «Телевизионная норма как фактор некритического отношения к телевизионной информации». Научный руководитель — профессор Н.Е. Веракса (школа диалектической психологии)).

Также училась и в музыкальной школе №68 по классу фортепиано, но без особых

успехов. После окончания МПГУ поступила на Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров

(ВКСиР) в мастерскую П.Е. Тодоровского, где была одной из самых ярких учениц

своего набора (не только по ее личному мнению:-)

Работы в кино, режиссура:

- «Море волнуется раз…» (по мнению ректора курсов С.Герасимова

«фильм антигуманный и недостойный». Запрещен к показам на фестивалях от

имени ВКСиР», в прошлом году чудом попав в программу, фильм получил главный

приз международного фестиваля «Новое кино.21 век.»)

- Телекомпания «Останкино». Вместе с Дарьей Пимановой сняла документальное

кино к юбилею фильма «Я шагаю по Москве».

- снялась у режиссера Ольги Субботиной в фильме с пока еще не известным

названием (1-ый канал)

- сняла 2 клипа (один для европейского MTV)

- видео-ролик для наружной рекламы телеканала 02 тв.

Работа в медиа:

Телеканал М1 – актриса и корреспондент программы «Хмурое

утро».

Телеканал ТВЦ – ведущая программы «Времечко», автор документального фильма

«Профессия: психоаналитик».

Радио «Серебряный дождь» - рубрика «Диагноз» (интервью с известными людьми

на основе психологических тестов с дальнейшей постановкой диагноза)

Ведущая авторской программы «Мастер-класс» на радио Культура

Соведущая «женской» программы «Добрая охота» на Эхо Москвы

Креативный продюсер телеканала О2 тв (бренд – бук, рекламная компания, межэфирка,

автор проектов) Автор слоганов: «Мы просто делаем телевидение!», «Победа

человека над телевидением!»

Ведущая социально–политической программы «Разговор без правил» на телеканале

О2 тв.

Радио «Маяк» - автор передач («Новейшая история", «Разговор по делу»,

«FM – терапия», «VIP - допрос») и слоганов («О важном на равных!», «Думать

не скучно!», «Радио как средство общения». Принимала участие в разработке

медиа-кита).

Ведущая вечернего «драйв – тайма» (будни, с 17.00 до 20.00).

Литература:

Автор книг «Состояния» и «Конченые». Последняя - одна из самых скачиваемых

книг в интернете.

Автор пьесы «А счастлива ли жена президента?»

Автор сценария (полный метр) «Время настоящее».

Повести: «В гости к зеленому другу», «Искусство расставаний», «Хомо Либералис».

Автор популярных в интернете инструкций «Жизнь для чайников».

Автор стихов, эссе и статей для журналов.

Всякое:

- Организовала общество защиты бездомных городских животных «Ненужная порода».

- Создала благотворительную коллекцию «Беспородных шапочек».

- Входит в 50 самых красивых людей Москвы (по версии журнала TimeOut).

- Есть пес Кифа (дворняга)

- Хорошо танцует (современный танец)

- Совершила три прыжка с парашютом

- Не замужем.

А вот одно из стихотворений (для общего представления):

| *** Ты нелюбовью болен, я - простудой. Нас лихорадит от ненужных встреч И каждый хочет нас предостеречь От нашей дружбы как от лжи и блуда, как

от порока и опасных снов, Я кашляю и я тебя люблю, |

Анастасия Гачева (родилась 02.12.1966 года) — кандидат филологических наук, специалист по истории русской религиозной философии и русскому космизму. Окончила филологический факультет МГУ (1989), аспирантуру филологического факультета МГУ (1992). С 1993 работает в Институте мировой литературы РАН. Занимается проблемой взаимосвязи русской религиозной философии конца XIX — начала XX вв. с русской литературой и публицистикой XIX в.

Анастасия Гачева

Считая характерной особенностью русской философии религиозное

истолкование истории, основанное на стремлении к конечному разрешению судеб

мира и человека, Гачева выделяет в ней три основных концепции истории:

• концепцию линейного прогресса (П.Лавров, Н.Шелгунов, Н.Михайловский, Н.Кареев),

• концепцию краха и неудачи истории (Н.Страхов, К.Леонтьев, Н. Устрялов)

• и концепцию истории как работы спасения (А.Хомяков, И.Аксаков, Н.Федоров, В.Соловьев, Н.Бердяев, С.Булгаков, Г.Федотов и др.).

Она рассматривает развитие русской философской мысли второй

половины XIX — первой трети XX вв. под углом зрения столкновения и борьбы

этих концепций. Реконструируя эстетическую систему русского космизма, Гачева

кладет в ее основу идею искусства как жизнетворчества, представление о религиозном

преображении жизни как конечной цели творческого акта.

Анастасия Гачева — составитель и автор научного комментария к полному собранию

сочинений Н.Федорова (в соавторстве с С.Г.Семеновой), в рамках которого

исследовала основные линии воздействия идей Н.Федорова на Ф.Достоевского

и В.Соловьева.

Гачева - публикатор философского наследия А.Горского и Н.Сетницкого, автор

серии статей об их жизни и творчестве.

Сочинения:

• Идея прогресса в диалоге мировоззрений (Россия XIX—X вв.)

• Человек, космос, эволюция (Традиции русской религиозной философии и современность). М., 1992

• Ф.М.Достоевский о смысле истории. Место его идей в диалоге отечественных концепций истории

• Достоевский и современность. Материалы VIII Старорусских чтений. Новгород, 1995

• Ф.М.Достоевский и Ф.И.Тютчев о человеке и истории. Русское возрождение. 1995. № 62 (I)

• Русский космизм и вопрос об искусстве. Философия бессмертия и воскрешения. Вып.2. М., 1996

• Эксплуатация или регуляция? Н.Л.Сетницкий, А.К.Горский, В.Н.Муравьев о проблеме "человек и природа". Стратегия выживания: космизм и экология. М., 1997

• Новые материалы к истории знакомства Достоевского с идеями Н.Ф.Федорова. Достоевский и мировая культура. Альманах № 13. СПб., 1999

• В.С.Соловьев и Н.Ф.Федоров. Соловъевский сборник. М., 2001.

Источник: http://print.biografija.ru/?id=22260

Лилия Гущина — известный журналист «Новой газеты», автор нескольких бестселлеров о женских хитростях и секретах. На обложке книги Ирины Хакамады Гущина указана соавтором, однако «слава» по выходу книжки распределилась неравномерно. Хотя обычно соавторы книг известных политиков остаются в тени и проходят как «редакторы». В интервью газете ВЗГЛЯД Лилия Гущина делится секретами

работы над этой шумной книжкой и размышляет над модой на «литературу

звезд». — Лиля, что в книге «Sex в большой политике» тебе

как соавтору показалось важней всего? - Довольно странно, что при множестве рецензий и отзывов на книгу ее главное достоинство осталось никем не замечено. Мы сколько угодно можем говорить, что вместе с «Бедной Лизой» в русскую литературу вошла сентиментальная повесть, но все художественные достоинства карамзинского текста — пустяки по сравнению с фразой «и крестьянки любить умеют», которая была общественным подвигом и событием. Карамзин впервые сказал, что у крепостной девушки может быть чувство. Не зарони он это зерно, у нас могли бы и не отменить крепостное право, и оно бы плавно перешло в колхозный строй. Так и в книге Хакамады есть гражданский акт, совершенно не оцененный. Она вывела на авансцену соавтора. Мой портрет на обложке — беспрецедентный случай. |

Лилия Гущина |

— Сейчас актуальна «литература звезд». Откровения политиков и артистов издаются

в промышленных количествах. Понятно, что за каждой звездой стоит человек,

который превратил просто длинное интервью в художественный текст. Это человек-невидимка

без юридических прав. А почему, собственно?

— Если звезды достигли высот в своем ремесле, это не значит,

что они столь же виртуозно владеют пером. Трудно газетчику на телевидении,

телевизионному корреспонденту трудно в газете. Даже в смежных жанрах нужно

долго осваиваться. А чтобы киноактер или певец, пусть даже великий, был

профессиональным литератором, это как-то само собой разумеется. У нас в

стране единственное ремесло, которое названо «святым», это ремесло писателя.

И это же ремесло, которое в грош не ставят.

Полистала в магазине «Москва» книги, над которыми явно работали такие же,

как я. Имя им легион, а профессия — без названия. Александр Ширвиндт благодарит

человека за помощь в «строительстве» книги, кто-то называет его автором

литературного текста. Это неточно и так же странно, как если бы вместо имени

дизайнера одежды стояло имя мануфактурщика, который произвел ткань. Что

приносит звезда? Ткань. Дорогую и хорошую. А модельер может испоганить ее,

как это случилось с книгами Аллы Пугачевой. Ткань шикарная, а книги так

себе.

— Ты думаешь, успех книги главным образом зависит от качества

текста?

— Да. Если вычесть усилия рекламы, конечно. Книга — это

не фактура, а то, КАК она изложена. Именно это «КАК» и делает литературный

обработчик. В любых сферах, где требуется коллективное творчество, у каждой

специальности есть название. В кино существует сценарист, режиссер, продюсер,

и это обозначено в титрах. В музыке есть автор текста, композитор и исполнитель.

А в литературе нет даже термина для определения подобной работы.

— Хотя работа была, если вспомнить, ну, хотя бы «Малую

землю» Брежнева.

— Но не было целого литературного направления — мемуары,

исповеди, откровения кумиров, звезд, публичных фигур. Кто б им позволил?

Сейчас это есть. А общественное сознание не адаптировано.

По стране вообще гуляет «синдром крошки Цахеса». Мы не умеем делиться ни

деньгами, ни успехом, особенно если они не заработаны. Незаработанными деньгами

и незаслуженным успехом делятся хуже всего. Звезда может неплохо заплатить

соавтору. Но в глубине души считает, что литератор должен почесть за счастье

само общение со звездой, и смело ставит свое имя под чужим текстом. Как,

например, снял бы режиссер «Лолиту», а в титрах бы вместо него и сценариста

стояло имя Набокова. А режиссеру бы сказали: «Ты самого Набокова экранизировал,

иди и будь счастлив».

— Но кино — это кино, а не книга Набокова. А книга — не

устный монолог звезды, это другое искусство, мало общего имеющее даже с

умением складно говорить. Получается, что игра идет за пределами правового

поля. Сильный забивает слабого. Брендодержатель выигрывает до начала игры.

— Мы говорим не о тех случаях, когда люди пишут за «бренд».

К примеру, на двадцатом боевике выдохся известный автор и возникла ремесленная

бригада, которая пишет «его» тексты. Здесь авторский стиль не нужен, а хозяин

бренда не крадет чужое.

Много режиссеров писали воспоминания, а в бестселлеры вышла только книга

Георгия Данелия с незатейливым названием «Безбилетный пассажир». Но если

бы первой он выпустил «Тостующий пьет до дна», то второй бы не понадобилось,

потому что у нее не было настоящего успеха. А просто первую и вторую писали

разные люди.

— Будем настаивать на том, что текст все-таки важней бренда?

— Да. Особенно в социально-духовной области. За поступок Хакамады, на мой

взгляд, должны схватиться. В этой сфере уже полно драм, попранных амбиций,

мутной воды. И чем больше успех книги, тем больше талант ее создателя и

тем тяжелей обида. А когда обижены те, кто создает образ мышления народа,

ничего хорошего не жди. Ну гнобила советская власть талантливых людей, и

где та власть? Это вообще социально опасно.

Недавно я была с Ириной на VIP-презентации книги. Собралось камерное общество

элитных персонажей. Из тех, что готовы засветиться на вечеринке в честь

книги оппозиционного политики, а значит, хотя бы стилизованных под демократов.

Народ они любят, они порядочны и толерантны. Ирина представила меня им максимально

полно. Когда они разбирали со стола книги, мы с ней стояли плечом к плечу.

Кроме композитора Александра Журбина, никто не попросил у меня автограф.

Мой труд отсутствует в сознании даже продвинутых людей. У аккомпаниаторов

автографов не берут.

Взято с сайта www.vz.ru

Ксения Ларина

Родители Ксении Лариной - артисты театра

и кино, поэтому вся ее жизнь связана со сценой. Сейчас она учится в Институте

современного искусства на отделении эстрадно-джазового вокала. В свободное

время любит читать, ходить с друзьями в театр и кино, занимается плаванием.

Ксения – полиглот, знает английский, испанский, итальянский

и французский языки. "Правда, не все очень хорошо", - скромно

признается она. Ксения пишет стихи и очень хочет научиться писать музыку.

Она всегда хотела быть артисткой, работать с профессионалами, а заглядывая

в будущее, говорит, что могла бы сняться в кино. Ксения слушает Cardigans,

Celine Dion, Queen, любит классику. На вопрос в анкете, как бы она оправдалась

перед педагогами за невыполненное задание, Ксения привела известную фразу

Станиславского: "Справкой о собственной смерти". В общем, с чувством

юмора у нее полный порядок.

Еще немного о Ксюше:

Родилась 3 июля 1985 года в Москве

Выросла в актерской среде, так как ее родители были актерами театра "Современник".

Два года проучилась в детской музыкальной школе им. Гнесиных по классу фортепиано,

но потом перешла в спец-английскую школу. С тех пор начала заниматься английским,

итальянским и французским языками. В 16 лет поступила в Российский Университет

Дружбы Народов на филологический факультет, решила продолжить лингвистическое

образование, так что теперь осваивает еще и испанский язык.

Ксюша о себе:

Коротко о себе: я очень романтичная девушка.

Люблю: музыку.

Не люблю: зиму, потому что я человек-лето, и жареный лук.

Любимые музыканты: Николай Носков, Юля Началова, Земфира, Селин

Дион, Джастин Тимберлейк, R.E.M.

Нелюбимые музыканты: "Руки Вверх", "Блестящие",

Джессика Симпсон, Кайли Миноуг.

Чего тебе больше всего будет не хватать в "Звездном доме"?

Родителей, любимого и тишины.

Чего ты боишься? Боюсь измениться в худшую сторону. Но в замкнутом

пространстве возможно все.

Задай сама себе вопрос и ответь на него. Ксю, ты счастлива? Я очень

счастлива, потому что наконец-то сбываются мои самые заветные мечты!

Ксюша и Маша:

Именно Ксюше было больше всех обидно, потому что наградой

была не запись альбома, и не съемки клипа, а профессиональный микрофон.

На кой он ей нужен, без записи альбома, в душе чтобы петь? Ситуация понятна,

дело в том что Ксюша – родная сестра Маши Ржевской (Фабрика Звезд 2) и очень

на нее похожа. На время взяв фамилию матери Ларина, Ксения отправилась на

ФЗ-4, где ее и заметил И. Крутой. А сам факт об их родстве тщательно скрывался

первым каналом, дабы потом вовремя раскрыть карты. Дело в том, что в Шоу-Бизнесе

не очень любят работать с внешне похожими людьми. Это не говорит о том,

что она менее талантлива, просто Маше Ржевской повезло больше - она была

раньше. Да, кстати, у них в семье есть еще два брата, возможно, мы их скоро

увидим на шоу «Фабрика Звезд» 5 или 6...

Источник: http://larinaksusha.narod.ru/

Людмила Пахомова и Александр Горшков... Шестикратные

чемпионы Европы и мира, именно они в 1976 году получили первую в истории

Олимпийских игр золотую медаль в спортивных танцах на льду. Об их шедевре

– танго «Кумпарсита» – восторженно отзывались крупнейшие мастера балета

Майя Плисецкая и Екатерина Максимова... К сожалению, в 1986-м Людмилы Пахомовой

не стало. Но память о блистательном дуэте российского спорта жива до сих

пор. У Александра Горшкова все было так же, как и у десятков тысяч людей,

которые занимались в детстве в спортивных секциях и клубах. Мама привела

его в секцию фигурного катания в Сокольники. Через год тренер перевел его

в группу самых слабеньких и неспособных... Спустя еще годы и в одиночном,

и в парном катании он был середнячком. Впрочем, тогда он еще и не задумывался

о том, что спорт станет главным делом его жизни. Окончив школу, пытался

поступить в Институт тонкой химической технологии им. Ломоносова. Потерпев

неудачу, подался в физкультурный.

А вскоре в его жизни появилась Людмила Пахомова и предложила

кататься вместе. К тому времени она уже была участницей мировых и европейских

соревнований, чемпионкой Союза в танцах и – России в одиночном катании.

«Я был, конечно, потрясен: чемпионка хочет кататься со мной, перворазрядником,

у которого нет никакого опыта в танцах, – вспоминает Александр Горшков.

– Предложение Милы было для меня большим стимулом. В технике, в хореографии

– во всех отношениях она была сильнее меня». Москвичка Людмила Пахомова

родилась 31 декабря 1946 года в семье Героя Советского Союза, полковника

авиации. Отец хотел, чтобы дочь стала… парашютисткой. Но Миле было суждено

другое. Она начала заниматься фигурным катанием на стадионе юных пионеров

в Москве; пробовала себя в парном катании и как одиночница, но долгое время

почему-то считалась бесперспективной фигуристкой. Танцами на льду сначала

занималась в паре со своим тренером Виктором Рыжкиным в ЦСКА. В паре с В.

Рыжкиным Людмила впервые стала чемпионкой СССР.

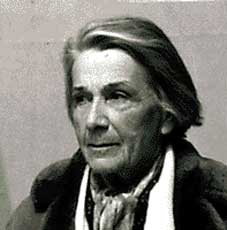

Людмила Пахомова и Александр Горшков

Виктор Рыжкин рассказывал:

«Ей не давалось все легко. У нее очень драматичная спортивная и человеческая

судьба… Помню, как встретил в метро ее маму, Людмилу Ивановну, и она мне

сказала: «Мы закончили, успехов в фигурном катании нет. Папа забирает Милочку

в парашютный спорт». А отец ее, Алексей Константинович, был генералом, Героем

Советского Союза, заместителем председателя ЦК ДОСААФ. В то время, будучи

уже тренером сборной СССР, я решил вернуться на лед, чтобы взяться за новое

дело в нашем фигурном катании – спортивные танцы на льду. И, конечно, я

не забыл Милочку (ее не только родители, все так называли) – ее пластику,

артистизм».

Людмила Пахомова, долго выбиравшая между парным катанием и танцами на льду,

лишь незадолго до очередного чемпионата Европы определилась окончательно.

Но на чемпионат они с Рыжкиным не попали, т. к. руководство отдало предпочтение

более опытной танцевальной паре. Людмила Пахомова и Виктор Рыжкин поехали

на чемпионаты Европы (в Братиславе) и мира (в Давосе) только в следующем,

1966 году. По мнению давней подруги Людмилы, тренера Татьяны Тарасовой,

альянс Пахомовой и Рыжкина был изначально дисгармоничен и большого будущего

не имел: Виктор Иванович считался одним из лучших тренеров в стране, но

по своему темпераменту мало подходил Людмиле Пахомовой. В конце концов психологическая

несовместимость перешла все границы, и Людмила вынуждена была расстаться

с партнером.

Так Пахомова, двукратная чемпионка СССР, с 1966 года стала кататься с Александром Горшковым, никому не известным перворазрядником. Через несколько лет эта блестящая пара, тренировать которую взялась Елена Чайковская, потеснила с высшей ступени законодателей спортивной моды в танцах – англичан. Пахомова и Горшков начали спортивную карьеру на «большом льду», когда отечественные танцевальные дуэты значительно уступали зарубежным. Но уже в 1969 году они стали обладателями серебряных медалей на мировом чемпионате, а в 1970-м – первыми среди советских фигуристов, завоевавших чемпионское звание на первенствах мира и Европы.

Зимой 1975 года Пахомова и Горшков выиграли чемпионат Европы

в Копенгагене. Сразу после соревнований фигурист почувствовал недомогание

(сказалось долгое позирование перед фотокамерами в ледяном зале), но старался

не обращать на это внимания. На обратном пути в Москву ему стало совсем

плохо. Его спас известный хирург-пульмонолог Михаил Перельман. Через три

недели после операции Александр рискнул полететь в США, где начинался чемпионат

мира. Но в конце концов был вынужден отказаться от борьбы... На лед он все-таки

вышел, но только в показательных выступлениях, исполнив с Людмилой новый

танец «Романтика».

«Для меня лучшим лекарством были тренировка, музыка, танец.

Я не должен был думать о перенесенной операции. Я должен был тренироваться

так, как будто ее и не было. Мила помогла мне. Со стороны могло бы показаться

даже довольно жестким отношение Милы ко мне и на тренировках, и дома. Никакой

домашней мелодрамы, никаких поблажек и послаблений. Режим нашей жизни не

изменился ни на йоту. Домашняя работа, учеба, тренировки шли заведенным

раз и навсегда образом. «Нечего жалеть себя, ты практически здоров, вот

и работай, как тебе положено!» И я работал, как положено. Как было нужно

для меня, для нас, для будущей победы».

Одним махом мог перечеркнуть планы на будущее инцидент,

случившийся на чемпионате мира в Калгари. Говорят, что произошедшее вполне

могло быть провокацией по отношению к советским спортсменам. Накануне выступления

в произвольной программе Людмила и Александр чем-то сильно отравились во

время обеда. Врач сборной пытался поднять их на ноги, напичкал лекарствами.

Перед выступлением фигуристы казались еле живыми… Многие отмечают, что при

всем своем обаянии и доброте Людмила была очень волевым человеком. Особенно

ярко проявился ее характер на турнире «Пражские коньки». Во время выступления

она на всем ходу врезалась в конек партнера, но дотанцевала до конца. Ботинок

ее был полон крови. Только после того, как на табло высветились оценки,

санитарная машина отвезла ее в больницу...

Пахомова и Горшков изменили сам стиль танцев на льду. До

них господствовали строгие, академические танцы преимущественно под классические

мелодии. Они же привнесли в фигурное катание живой, эмоциональный народный

танец. «Соловей», «Вдоль по Питерской», «Озорные частушки», «Кумпарсита»

– яркие, высокохудожественные, незабываемые композиции…

Во многом благодаря их успешным выступлениям на чемпионатах мира, Европы

и в концертной программе Белой олимпиады в 1976 году спортивные танцы впервые

вошли в программу Олимпийских игр, где Пахомова и Горшков стали золотыми

призерами.

Только один раз уступила эта звездная пара высшую ступеньку пьедестала почета

– на чемпионате Европы 1972 года (германской паре брату и сестре Бук, которым

явно подыгрывали судьи), но уже через два месяца нанесли на чемпионате мира

такой сокрушительный ответный удар, что немецкие танцоры вынуждены были

завершить свои спортивные выступления.

Когда наша пара завоевала «золото» Олимпиады-76 в Инсбруке,

газета «Нью-Йорк таймс» писала: «Пахомова и Горшков – главные «виновники»

появления танцев на Играх, которые, несомненно, украсили состязания, сблизив

еще больше фигурное катание с искусством...» «Быть звездой мне нравилось.

Разве не мечтает об этом каждая артистка? Я хотела кататься так, чтобы после

меня и смотреть ни на кого не хотелось. Вот какая вершина была передо мной.

Приблизилась ли я к ней? Нам ставили «шестерки», о нас писали, о нас сняли

фильм, нас одаривали лестными эпитетами. Я знала себе цену как спортсменке,

как фигуристке. Но что касается совершенства нашего танца, моего исполнительского

мастерства, тут я не обольщалась. Решающее влияние на мою способность к

трезвой самооценке оказал ГИТИС. Там, в институте театрального искусства,

меня оценивали по совсем иным критериям. У нас был преподаватель Петр Антонович

Пестов, он вел класс. Когда он меня видел, у него судорогой сводило лицо

и портилось настроение на весь день. «Пахомова, – говорил он, – а у вас

нет сейчас тренировки? Нет? А я так надеялся...» (Из книги Л. Пахомовой

«И вечно музыка звучит»).

Вот что писал в своей книге «Слово о танце» известный балетмейстер

Ростислав Захаров:

«Людмила Пахомова была не только способной, но и удивительно требовательной

к себе, упорной в работе студенткой. Как-то после окончания первого года

обучения в ГИТИСе она подошла ко мне и спросила: «Ростислав Владимирович,

можно мне взять отпуск на год, чтобы опять поступить на первый курс?» И,

обосновывая свою просьбу, начала торопливо говорить о том, что еще так мало

знает в области танца, что очень мало прочитано, ну и так далее. Все мы

были студентами и знаем, как хочется скорее прийти к диплому. Но вот это

упорство, эта настойчивость ее меня поразили. И конечно же, год для нее

не был потерянным…»

В 1970-м Людмила Пахомова получила два диплома – об окончании ГИТИСа и диплом

чемпионки мира.

Но наступил такой момент в их с Александром жизни, когда

эмоциональные и физические нагрузки уже не компенсировались радостью и удовлетворением

от очередного полученного титула. Может быть, они просто устали? Устали

от ответственности за то, что не имели права быть хуже, чем в прошлый раз.

Да и возраст подходил к тридцати – необходимо было думать о будущем.

«Мы собрались с духом и отправились к Чайковской домой и прямо с порога

произнесли страшные для нас, да скорее всего и для нее, слова: «Лена, мы

решили, что нам кататься больше не нужно». И в слезы. Я реву. Она ревет.

В доме нашлась бутылка шампанского. Выпили мы по бокалу, успокоились немного.

Помнится, Лена говорила нам, что это, конечно, очень горько, очень тяжело,

но что, наверное, так надо, хотя она не представляет себе, как нам теперь

жить дальше» (Из книги Л. Пахомовой).

В 1977 году у них родилась дочь Юля. Основные заботы о ребенке легли на

плечи бабушки, мамы Людмилы Пахомовой. Сама же она полностью погрузилась

в тренерскую работу. Было это в 1979-м. А через год заболела, причем сразу

стало ясно, насколько тяжело.

От нее никогда ничего не скрывали. Да и когда назначают

лечение в виде облучения, то, наверное, не от насморка... На солидном врачебном

консилиуме ей заявили: если хотите жить – надо серьезно лечиться, если нет

– то никто ни за что не ручается.

Химиотерапия, облучение, операции... А в промежутках между курсами лечения

она все же находила время и силы для тренировок, соревнований, сборов. Все

ее мысли по-прежнему были связаны со льдом.

«Это продолжалось семь лет, хотя она сама признавать болезнь никак не хотела:

родилась дочь Юля, и потом Мила только-только начала завоевывать признание

как тренер, – вспоминала подруга Пахомовой Наталья Морозова. – У нее было

раковое заболевание лимфатической системы, которое на первых этапах можно

было как-то затормозить. Но она убегала из больницы на каток. Даже в последние

месяцы жизни, когда лежала под капельницей, мысли ее были об учениках. У

нее была тетрадочка, в которую она записывала задания до последнего дня…»

«31 декабря 1985 года у нее был последний день рождения,

– говорит Виктор Рыжкин. – Я приехал к ним с Сашей прямо с катка «Кристалл».

Было страшно холодно, и я чуть ли не в валенках был. Мы танцевали с ней.

И я даже не заметил, что на голове у нее уже парик, после химиотерапии...»

Оставшиеся шесть месяцев своей жизни Пахомова провела в больнице. Будучи

практически беспомощной, за это время успела... написать книгу. До последнего

момента врачи, она сама и все ее близкие продолжали бороться... 17 мая 1986

года ее не стало. С великой фигуристкой прощались в ЦСКА. Очередь выстроилась

от метро «Аэропорт». Людей было столько, что руководителю Спорткомитета

и главе Олимпийского комитета, которые тоже приехали попрощаться, пришлось

два часа стоять на улице.

Юля после смерти матери жила у бабушки – мать Людмилы Пахомовой

отрицательно отнеслась ко второму браку Александра Горшкова с переводчицей,

работавшей в посольстве Италии. В феврале 1993 года бабушка умерла, и Юля

переехала к отцу.

С 2000 года Александр Горшков является президентом Регионального благотворительного

общественного фонда «Искусство и спорт» имени Людмилы Пахомовой. Еще несколько

лет назад по Москве ходила красивая легенда: первые годы после потери жены

он каждый день по несколько часов сидел у ее могилы...

Источник: http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=550

Алла Сурикова |

Родилась 6 ноября в Киеве (Украина). Супруг - А. Поташников, киновидеоинженер.

Дочь - Кира Сурикова, писатель. После школы, не пройдя по конкурсу в Институт легкой промышленности, Алла устроилась слесарем-сборщиком на авиазавод. На следующий год она поступила на филологический факультет Фрунзенского Государственного университета, а впоследствии перевелась в Киевский университет. Параллельно учебе на отделении русского языка и литературы филфака она занималась на кафедре математической лингвистики мехмата у профессора Л.А. Калужнина. Проработав по окончании университета некоторое время корреспондентом на украинском телевидении, Алла Сурикова пришла на Киностудию имени А. Довженко. Была ассистентом режиссера на съемках фильмов "Маленький школьный оркестр" (1968) и "Умеете ли вы жить?" (1970). В 1971 году она поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Александра Алова и Владимира Наумова), где художественным руководителем был Георгий Данелия. Первые самостоятельные режиссерские работы Аллы Суриковой - трехминутная лента "Девочка и Солнечный зайчик" по мотивам этюда Л. Енгибарова с 5-летней дочерью Кирой в главной и единственной роли (1971) и фильм-курсовая "Живая шляпа" по рассказу Н. Носова (1972). |

В это самое время у нее возникает идея создания детского юмористического

киножурнала наподобие взрослого "Фитиля", состоящего из коротких

смешных миниатюр. В Союзе кинематографистов эту идею активно поддержали

Ролан Быков и Кира Парамонова, и вскоре на Киностудии имени М. Горького

родился и сразу стал популярным знаменитый "Ералаш", для которого

Алла Сурикова сняла впоследствии 2 сюжета ("Ну кто же так рисует?!",

1977; "Врешь ты все!", 1996). Дипломная работа начинающего режиссера

- короткометражный мюзикл по собственному сценарию "Лжинка, или Маленькая

ложь и большие неприятности" (стихи Л. Барбас, музыка В. Хропачева

и В. Быстрякова). В 1974 году на Всесоюзном кинофестивале "Молодость"

она была удостоена приза Госкино УССР "За лучшую режиссуру". На

Киностудии имени А. Довженко Алла Сурикова сняла еще 2 картины - документальный

телевизионный фильм-концерт "Рождение танца" (1975) об Ансамбле

украинского танца под руководством П.П. Вирского и свою первую полнометражную

ленту "Предположим, ты капитан..." (1976), сценарий которой она

написала в соавторстве с В. Горловым по мотивам рассказов Ю. Сотника.

Широкому зрителю имя режиссера Аллы Суриковой стало известно

благодаря вышедшей в 1979 году на "Мосфильме" комедийной ленте

"Суета сует" по сценарию Эмиля Брагинского, с Галиной Польских

и Фрунзе Мкртчяном в главных ролях. Картину посмотрели более 30 миллионов

зрителей. В том же году она была удостоена приза за режиссуру на фестивале

"Молодость "Мосфильма" и приза прокатчиков, получила право

на внеконкурсное участие во Всесоюзном кинофестивале в Ашхабаде, в днях

"Мосфильма" в Ереване, Ленинграде и многих других городах. Через

2 года после "Суеты сует" появилась новая музыкальная комедия

Аллы Суриковой - "Будьте моим мужем" (сценарий Эдуарда Акопова),

где главных героев сыграли Андрей Миронов и Елена Проклова. Вспоминая о

своей первой совместной работе с Андреем Мироновым, Алла Ильинична отмечает,

что он стал тогда для нее "не просто другом, - он стал наставником,

советчиком", у которого она училась самоиронии, свободе импровизации,

обязательности... Фильм "Будьте моим мужем" в 1981 году получил

приз зрителей на фестивале "Молодость "Мосфильма" и приз

прокатчиков.

Не остался незамеченным и комедийный детектив Аллы Суриковой

"Ищите женщину" (1982). Снятый по пьесе французского драматурга

Р. Тома "Цыпленок и попугаиха" (сценарий С. Володиной), с прекрасным

актерским дуэтом - Софико Чиаурели и Леонид Куравлев, замечательными актерскими

работами С. Юрского, В. Басова, молодых актеров Л. Дмитриевой, Л. Ярмольника,

А. Абдулова и других, фильм получился веселым, ироничным, остросюжетным.

Лента не подверглась озвучанию - в ней сохранен настоящий, родной звук,

записанный на съемочной площадке. А это, по словам Аллы Ильиничны, для комедии

особенно важно, так как "при озвучании часто пропадает какая-то малость

- и реплика становится не такой удачной, интонация бледнеет". За двадцать

лет после премьеры картина демонстрировалась по отечественному телевидению

более 40 раз.

Следующая картина Аллы Суриковой - сатирическая комедия

"Искренне Ваш" (1985) по сценарию В. Азерникова про интеллигента,

бывшего астронома, который растерял жизнь на добывание дефицита, была по

тем временам достаточно острой, смелой. Главного героя фильма - Пашу Добрынина,

которого прекрасно сыграл Виталий Соломин, критика назвала "маленьким

Фаустом": в нем были и грусть, и самоирония, и доброта. В этом фильме

одну из лучших своих ролей в кино сыграл Ролан Быков - театрального режиссера,

творца, сжигающего себя во имя искусства. По словам Аллы Ильиничны, в ее

фильме он "сыграл самого себя - ярко, задиристо и горько...".

Огромный успех выпал на долю фильма "Человек с бульвара

Капуцинов" (1987) по сценарию Эдуарда Акопова. Лента была продана в

30 стран мира, только на Родине ее посмотрели 60 миллионов зрителей, а на

III Международном кинофестивале "Женщины в кино" в Лос-Анджелесе

(США) ей был присужден первый приз. На фестивале "Золотой Дюк"

в Одессе фильм получил специальный приз "за достоверное изображение

Дикого Запада в диких условиях советского кинопроизводства". А на пороге

нового тысячелетия он был признан "Домом Ханжонкова" лучшим фильмом

о кино ХХ века, а его участники были награждены медалями братьев Люмьер.

"Человек с бульвара Капуцинов" положил начало

совершенно новому для отечественного кинематографа жанру вестерна. Фильм

начался для режиссера с исполнителя главной роли - Андрея Миронова. Сомнений

в том, что мистера Фёста (в переводе с английского «first» - первый) - человека

с бульвара Капуцинов, фанатика кинематографа, решившего переустроить мир

с помощью "синема", должен играть именно он, у Аллы Ильиничны

не было. К тому же в фильме с музыкой Геннадия Гладкова и ироничными словами

песен Юлия Кима нужны были поющие актеры. Актерский состав получился поистине

звездным: помимо А. Миронова в картине снимались О. Табаков, Н. Караченцов,

М. Боярский, А. Аасмяэ, И. Кваша, С. Мишулин, Л. Дуров, А. Филозов, Н. Фатеева,

Г. Польских, С. Фарада, О. Анофриев, Н. Крачковская, Б. Брондуков, М. Светин,

Л. Ярмольник и другие.

Несмотря на яркую зрелищность, обилие великолепно поставленных

трюков и драк (постановщики А. Иншаков, А. Аристов, О. Корытин), в фильме

Суриковой нет ни одного убитого, в нем ощущаются подлинно человеческое тепло

и доброта, чаплинское начало - "могущество смеха и слез как единственное

противоядие против ненависти и страха". В 1989 году на экраны вышла

трагикомедия Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века"

по одноименной пьесе Александра Володина с А. Джигарханяном, С. Шакуровым,

Н. Караченцовым, Н. Гундаревой, О. Кабо, А. Кузнецовым, Л. Ярмольником в

главных ролях. Эта пьеса о сломе политической власти, написанная драматургом

в 1970-е годы, сразу привлекла внимание многих кинорежиссеров. Тогда ее

собирались экранизировать Александр Митта, Георгий Данелия, Михаил Ромм.

Но не разрешали... Во внешне простом сюжете фильма Суриковой раскрываются

глубины человеческой психологии. Лирическое, грустно-нежное настроение на

экране усиливает прекрасная музыка Геннадия Гладкова.

Авантюрно-приключенческая комедия Аллы Суриковой "Чокнутые"

(Россия-Германия, 1991) по сценарию Владимира Кунина и Кима Рыжова принесла

создателям немалое число призов: специальный приз на фестивале "Кинотавр",

диплом и приз кинофестиваля в Александрии (Египет), приз за режиссуру на

фестивале в Набережных Челнах, приз ЮНЕСКО на фестивале в Минске. Исполнительница

главной женской роли в фильме Ольга Кабо была удостоена приза на кинофестивале

в Сеуле. История инженера-путейца Отто фон Герстнера (немецкий актер Ульрих

Плайтген), который в 1830-е годы из цивилизованной, вполне конституционной

Австрии отправляется в "диковатую", реакционную Россию, чтобы

построить здесь железную дорогу, чем вызывает настоящий раскол общества,

в 1991 году воспринималась особенно остро, политизированно и сразу вышла

в лидеры проката.

В том же 1991 году в декорациях "Чокнутых" вместе

с театральным режиссером Е. Каменьковичем Алла Сурикова сняла телефильм

"Казус импровизус" - комедию абсурда по пьесе А. Буравского "Учитель

русского" с Марией Владимировной Мироновой в главной роли. Среди других

работ режиссера в 1990-е годы - эксцентрическая мелодрама "Московские

каникулы" по сценарию Э. Брагинского с Ириной Селезневой и Леонидом

Ярмольником в главных ролях (1995, приз фестиваля "Великолепная семерка",

Премия мэрии Москвы в области литературы и искусства за 1996 год), лирическая

комедия "Дети понедельника" по сценарию А. Тимма с участием Игоря

Скляра и Ирины Розановой (1997; приз прокатчиков и приз Г. Беленькому за

лучшую операторскую работу на фестивале "Киношок-1997"; приз И.

Розановой за главную женскую роль на фестивале "Виват, Россия"

в Санкт-Петербурге), патриотическая комедия "Хочу в тюрьму" по

сценарию Владимира Еремина (1998).

Фильм "Хочу в тюрьму" (в главных ролях - В. Ильин,

Н. Гундарева, А. Клюка) - особая страница в творчестве Аллы Суриковой. Сквозь

авантюрный сюжет ярко проступает и проходит через всю картину глубокая,

очень значимая для режиссера тема патриотизма, но не показного, а истинного,

живущего в душе героя картины Семена Лямкина - обычного русского человека:

смекалистого и одаренного, доброго и скромного, в комфортабельной Голландии

искренне тоскующего по своей необустроенной родине. На кинофестивале в Минске

этот фильм получил приз "За верность жанру комедии и воплощение образа

маленького человека", а исполнитель главной роли В. Ильин - "Нику"

и приз "Кинотавра" за лучшую мужскую роль. Призами "За вклад

в развитие трюкового искусства" были отмечены каскадеры, работавшие

в картине.

В 2000 году режиссером снят для телевидения авантюрный

сериал "Идеальная пара" (10 серий), а музыкальная двухсерийная

картина "Только раз..." производства собственной студии "Позитив-фильм"

по заказу ТВЦ была показана 31 декабря 2001 года. Алле Суриковой принадлежит

идея создания проводимого в Новгороде Великом кинофестиваля комедии "Улыбнись,

Россия!", президентом которого она является. Помимо игрового кино режиссер

сняла несколько документальных картин. В 1990-е годы она поставила телефильмы

"Фарфоровая затея" о скульпторе Асте Бржезицкой и "Имею честь

представить" о Никите Богословском, фильм-концерт о российском фокуснике

Р. Циталашвили "Дайте чуду шанс". На студии "Позитив-фильм",

художественным руководителем которой является Алла Сурикова, в 1999-2002

годах выпускниками ее режиссерской мастерской был создан и продолжает создаваться

многосерийный цикл "Провинциальные музеи России". Алла Ильинична

преподает кинорежиссуру в ВИППК и на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

В 2002 году вышла ее автобиографическая книга "Любовь со второго взгляда".

В 2000 году А.И. Суриковой присвоено звание Народной артистки России.

Живет и работает в Москве.

Источник: http://www.peoples.ru/art/cinema/producer/surikova/

Дата публикации на сайте: 17.10.2006

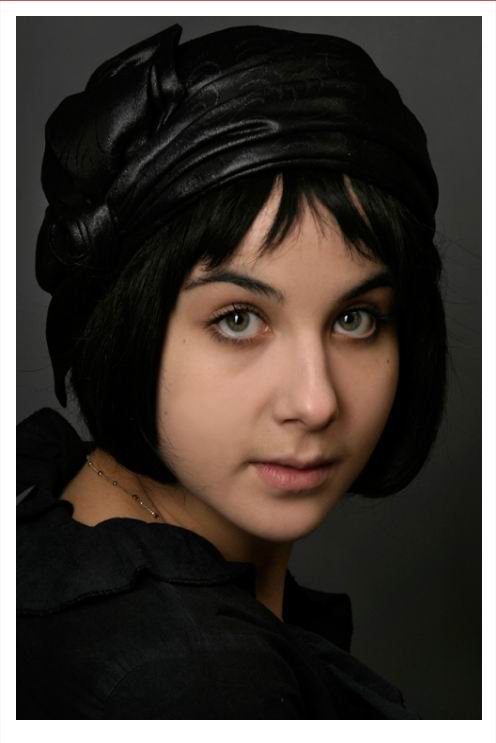

Павловская Мария Александровна

О Марии Павловской нам пока кроме анкетных данных нечего сказать:

Окончила в 2007г. Высшее Театральное училище им. М.С. Щепкина, курс Ю. М. Соломина, О.Н. Соломиной.

Дипломные спектакли:

Ж-Б. Мольер «Дон Жуан» - Матюрина

Б. Шоу «Пигмалион» - Горничная, Прохожий

С 2007 г. – актриса театра «Модернъ»:

"Зайка-зазнайка" - Зайчонок-мальчик

"Старый дом"

Иногда говорят: когда ничего не сообщается, это - уже хорошая новость! Или, как в кинофильме "Весна на Заречной улице": когда в предложении стоит многоточие, то это значит, что всё ещё впереди. Главный капитал Маши Павловской - перед вами, он виден невооружённым взглядом - то самое, о чём когда-то Фёдор Достоевский сказал, что оно (вернее ОНА) спасёт мир. Ну, что же, поживём - увидим. В добрый путь, Машенька!

Очаровательная Нина Гомиашвили открыла

в Москве кафе «Гостиная», в котором собирает друзей и устраивает девичники.

Но ее гость — каждый, кто в него заглянет. А скоро у нее выйдет книга «Грузия»

в серии «Гурманиада». С гостеприимной хозяйкой модного кафе встретилась

Дарья Михалкова.

Мы договорились встретиться у нее в кафе «Гостиная». Нина немного запаздывала,

и я ждала ее, пригревшись на солнышке и попивая чай с медом. Вошла она стремительно

и сразу улыбнулась. Как я поняла потом, она все время улыбается — и очень

быстро складывается ощущение, будто знаешь эту девушку давным-давно.

Нина Гомиашвили

ELLE: Вы из известной семьи: Ваш отец — актер Арчил Гомиашвили. Никогда

не было желания пойти по его стопам?

НИНА ГОМИАШВИШЛИ: Расскажу по порядку. Школа, в которой

я училась (раньше она была 60-я), находится в Кисловском переулке, напротив