-

Она - почти моя ровесница (на полгода младше). Но недавно я посмотрел фильм, где Ванесса снялась совсем ещё юной и очаровательной. Название фильма "Венера", что не очень-то соответствует общепринятому стандарту женской красоты. Ванесса не столь красива, чтобы считаться божественным стандартом, вовсе нет! Её главное богатство - юность и присущее юности очарование. Фабула вкратце такова. Морис и Ян — старые друзья, английские актеры, которые никогда не были на вершине славы, но которые могут рассказать много интересного о своей жизни. Их дружба крепка, несмотря на то, что Морис спокойный и уравновешенный человек, а Ян вспыльчивый и раздражительный. Но их удобной привычной жизни, подшучиваниям, завтракам в любимом кафе приходит конец, когда племянница Яна Джесси прибывает с Севера, чтобы заботиться о дядюшке. Эту Джесси и играет Ванесса.

Когда Морис видит её впервые, это юное создание буквально парализует старика. У него, естественно, нет и не может быть на неё каких-либо серьёзных видов, он вовсе не строит в отношении неё никаких планов, в чём его впоследствии обвиняет Ян. Он просто любуется ею, и этого вполне достаточно.

Стоит женщину нам полюбить,

Ей тотчас же известно об этом:

Наша тщательно скрытая прыть

Для неё не бывает секретом...

Джесси, разумеется, обо всём догадывается и не спешит оборвать вспыхнувшую в старом актёре страсть: ей нравится это восхищение. Она позволяет старику иногда положить руку на её ладонь, иногда говорит ему, к примеру, такую фразу: "Можешь понюхать мою шею. Но... без поцелуев!"

Я смотрел фильм со вполне естественным сочувствием к старику - сам такой! - думая о том, какая диковинная сила дана самой природой женщине. Животворящая, я бы сказал. В фильме есть момент, когда Ян устроил ссору и даже драку с Морисом из-за того, что тот подарил его племяннице сережки, якобы чтобы её совратить (смех, да и только!). Морису стало совсем плохо, он улёгся на кровать и впал в беспамятство, собираясь покинуть этот мир. И тут явилась Джесси, стала его тормошить а потом решилась на совсем отчаянный шаг: подняла рубашку и пригласила старика полюбоваться своими грудями. И Морис вернулся к жизни. Такой вот фильм. Конец, естественно, предсказуемый - похороны, где Джесси знакомится с женой Мориса. "Так вот ты какая! - сказала пожилая женщина. - Я знаю, что он о ком-то мечтал, он мне рассказывал. И вот теперь я вижу, о ком..."

Ванесса Редгрейв родилась 30 января 1937 года в Лондоне в семье актёра Майкла Редгрейва и актрисы Рэйчел Кемпсон.

В 1954 году поступила в школу музыки и драмы Central School of Speech and Drama. Впервые появилась на театральной сцене в 1957 году вместе с отцом. С 1961 года она выступает с Королевской шекспировской труппой. В кино Ванесса Редгрейв стала известной после фильма «Морган: подходящий случай для лечения» (1966). Актриса получила премию Каннского кинофестиваля, а также номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и БАФТА. Другие известные картины раннего периода — «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони (1966 года), «Айседора» (1968 года) — о жизни балерины Айседоры Дункан, «Мария, королева шотландцев» (1971 года).

В 1977 году Редгрейв играла вместе с Джейн Фондой в фильме «Джулия» режиссёра Фреда Циннемана. За эту роль она была удостоена премии «Оскар» в номинации «лучшая актриса второго плана». В том же году она продюсировала и озвучивала документальный фильм «Палестинец». В связи с этим группировка Jewish Defense League (фигурировавшая в отчётах ФБР как экстремистская и террористическая[1]) организовала пикеты во время церемонии вручении премии. Глава этой организации обвинял Редгрейв в поддержке палестинцев. В адрес академии киноискусств поступали всевозможные угрозы. Несмотря на присутствие на улице активистов JDL, Редгрейв в своей речи выступила с осуждением всех форм тоталитаризма и сказала, что ни её, ни Киноакадемию не запугает «кучка сионистских хулиганов, чьё поведение оскорбляет достоинство всех евреев». Её выступление было встречено аплодисментами. Позднее Редгрейв исполняла роли в фильмах «Бостонцы» (1985 года) — номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», «Поместье Хауардс Энд» (1991) — номинация на «Оскар», "Миссия невыполнима (1996), «Уайльд» (1997), «Прерванная жизнь» (1999). Редгрейв продолжает играть в кино и театре.

С начала 1960-х годов Редгрейв включается в работу разного рода общественных движений: за прекращение войны во Вьетнаме, ядерное разоружение, независимость Северной Ирландии, выезд советских евреев из СССР; приходит в троцкистское движение. Редгрейв баллотировалась в парламент от троцкистской Рабочей революционной партии, которую поддерживал ливийский лидер Муаммар Каддафи. В 1990-х годах участвовала в создании Марксистской партии.

В 2002 году Редгрейв внесла залог в 50 тысяч фунтов стерлингов за освобождение чеченского сепаратиста Ахмеда Закаева. Его экстрадиции добивались российские власти, обвиняя последнего в терроризме, похищении людей и убийствах. В частности, Закаев обвинялся в организации захвата заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Редгрейв выразила опасения за жизнь Закаева в случае его выдачи России.

В 2004 году Редгрейв вместе со своим братом основала Партию мира и прогресса[6] (Peace and Progress Party) и приняла участие в кампании протеста против войны в Ираке.

Личная жизнь

Была замужем за режиссёром Тони Ричардсоном в 1962—1967 годах, брак с которым распался из-за увлечения последнего французской актрисой Жанной Моро. От Ричардсона она родила двух дочерей (Наташа Ричардсон и Джоэли Ричардсон), которые тоже стали актрисами. У Ванессы Редгрейв есть сын от Франко Неро, с которым она снималась в «Камелоте». Известен роман Редгрейв с актёром Тимоти Далтоном. Её сестра Лин Редгрейв и брат Корин Редгрейв также являются актёрами.И ещё одна публикация:

Дочь известнейшего английского актера сэра Майкла Редгрейва, Ванесса не собиралась стать актрисой, ее мечтой был балет. Однако занятия танцем пришлось прекратить: высокий рост, крупные руки и ноги закрыли ей дорогу на балетную сцену.

Лондонскую школу музыки и драмы Редгрейв окончила как драматическая актриса и дебютировала на сцене в 1957 г. На следующий год она уже снималась в своем первом фильме "Под маской", играя дочь персонажа, чью роль исполнял ее собственный отец, Майкл Редгрейв.

В начале 60-х гг. Редгрейв посвящала себя исключительно театру, выступая в составе Королевской шекспировской труппы.

Экранная известность пришла к ней после фильма "Морган: подходящий случай для лечения" (1966, премия 19-го МКФ в Канне).

Звездой европейского масштаба она стала в 1967 г. после показа на Каннском фестивале 1967 г. снятой в Лондоне картины М. Антониони "Blow Up" ("Фотоувеличение").

Эта линия получила развитие в фильме К. Рейса "Айседора" (премия 22-го МКФ в Канне в 1969 г.). Здесь смогли проявиться и юношеское увлечение балетом, и политические симпатии актрисы - трактовка образа Айседоры Дункан как "первой хиппи", бросающей вызов обществу, оказалась весьма созвучна настроениям, охватившим левую интеллигенцию в 60-е гг.

Сама Редгрейв также не осталась в стороне от политической деятельности. Она безуспешно пыталась пройти в парламент от троцкистской "Революционной рабочей партии", поддерживавшей палестинских террористов и ливийского лидера Каддафи. Стала продюсером и сценаристом д/ф "Палестинец" (1978).Премию "Оскар" в 1978 г. она получила за номинацию "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "Джулия" (1977, реж. Ф. Циннеман), снятый по автобиографической новелле Лилиан Хеллман. За роль в фильме "Выигрывая время" была награждена премией "Эмми", ежегодно отмечающей лучшие американские телевизионные работы года.

Героини Редгрейв всегда значительны. Вероятно, именно поэтому в ее актерском списке несколько царственных особ: королева Гиневра ("Камелот", 1967), Мария Стюарт ("Мария, королева шотландцев", 1972), царевна Софья в телесериале "Петр Великий" (1986).С возрастом в соединении мужественности и женственности первый элемент стал преобладать, что позволило актрисе сыграть транссексуала в обеих ипостасях в телефильме "Вторая попытка" (1986).

Личная жизнь Ванессы была, однако, полна чисто женских страстей. Брак с режиссером Т. Ричардсоном распался в 1967 г. из-за его увлечения Жанной Моро. Тогда же в светской хронике нашумел роман Редгрейв с Франко Неро, исполнявшим роль Ланселота в "Камелоте". Из более поздних ее увлечений наиболее известен один из Джеймсов Бондов - Тимоти Долтон.

Две дочери Ванессы - Наташа и Джоэли Ричардсон - актрисы. Сын - Карло Неро.Источник: http://kino.ukr.net/persons/205/

Теона Дольникова

“У каждого мюзикла должна быть звезда!” Это старое бродвейское правило до сих пор не утратило своей актуальности. “Моя прекрасная леди” - это Джулия Эндрюс, “Кабаре” - Лайза Минелли, “Призрак оперы” прочно связан с именем Сары Брайтман… Ну а существуют ли звезды в молодой российской индустрии мюзиклов? Их немного, но они есть. Эти ребята, как правило, молоды, не очень известны и раскручены, у них нет роскошных лимузинов и вилл на Багамах. Но по актерскому мастерству и вокальным данным они ничем не уступают своим современным коллегам с Бродвея или Уэст-энда.

Принято считать: с улицы в актеры попасть невозможно. Если это и так, то Теона Дольникова - исключение из правил. Еще недавно она была просто московской школьницей. И даже представить себе не могла, что уже через несколько лет станет звездой российских постановок “Метро”, “Нотр-Дам де Пари” и лауреатом престижных театральных премий. Мы встретились в кафе на открытом воздухе в самом центре Москвы. Буквально в двух шагах от Театра оперетты - того самого, где несколько лет назад Теона дебютировала в мюзикле «Метро». И, тем не менее, она подошла, и ее взяли на главную роль Юли в «Метро». Впрочем, это было только начало.

Тогда о великолепных вокальных данных юной Теоны Дольниковой заговорила вся музыкальная Москва. Ну а во время исполнения главного шлягера мюзикла “Метро” - “Молитвы” - зал чуть ли не рыдал. У Теоны Дольниковой действительно очень сильный и выразительный голос, доставшийся ей то ли от природы, то ли в наследство от прабабушки. Кстати, смех смехом, но исполнить роль Эсмеральды в московской постановке мюзикла Ричарда Кочиантэ “Нотр-Дам де Пари” Теоне Дольниковой было буквально на роду написано. Поскольку ее бабушку звали… Эсмеральда. В 2003 году авторы “Нотр-Дам де Пари” определили, выражаясь спортивным языком, сборную актеров этого спектакля. Лучшей Эсмеральдой в мире (а мюзикл поставили в десятках стран) была названа именно Теона Дольникова.

И еще, мало у кого из актеров есть такие награды, как “Золотая маска” и “Триумф”. Теона - обладательница обеих этих премий. Притом, что они сейчас в России, пожалуй, - высший знак профессионального признания. Впрочем, Дольникова относится к этим наградам (а мечтают о них очень многие), как она сама выражается, по-юношески, несколько легкомысленно. Новая роль Теоны Дольниковой явилась неожиданностью не только для ее поклонников, но и, пожалуй, для нее самой. Согласитесь, музыкальный спектакль на военную тему - явление на российской сцене чрезвычайно редкое. В середине июня в спорткомплексе «Олимпийский» прошла премьера спектакля под названием “Воины духа”, посвященного подвигу десантников 6-ой роты Псковской дивизии ВДВ. Эти ребята, еще совсем молодые, в марте 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье вступили в неравный бой с бандой боевиков. В музыкальном спектакле “Воины духа” Теона сыграла роль подруги главного героя.

Партнерами Теоны Дольниковой в «Воинах духа» стали звезды сериала “Бригада” Павел Майков, Дмитрий Дюжев и Павел Смеян из театра Ленком. Скоро спектакль отправится на гастроли. А еще впереди съемки в продолжении сериала «Бедная Настя», где Теона играет цыганку Раду (видно, после Эсмеральды - такая у нее актерская судьба: цыганок играть). И еще многое другое. Ну а что касается мюзиклов, то, быть может, Теона Дольникова осуществит свою давнишнюю мечту и сыграет Джульетту. Авторы “Метро” Януш Юзефович, Ян Стоклоса и поэт Юрий Ряшенцев уже сочинили весь музыкальный материал для спектакля “Сны о Вероне” по мотивам “Ромео и Джульетты”. Говорят, что получилось отменно. Ну а все песни Джульетты, словно специально предназначены для такой певицы, как Теона Дольникова. Но об этом в свое время!

Источник: http://www.dolnikova.ru/press/press1/

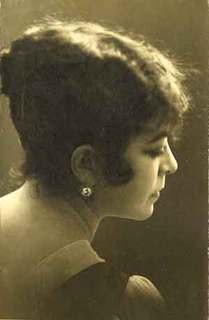

Иза Кремер

Популярнейшая в свое время певица, артистка оперы и оперетты Изабелла Кремер, более известная как Иза Кремер, родилась 21 октября 1887 года в Бельцах, в Бессарабии. С ранних лет у нее проявились музыкальные способности. Первую песню на идиш она услышала из уст своей матери. Когда девочке было пять, она увлеклась еврейской свадебной музыкой, а в юности писала стихи о нищете своего народа. Тридцать лет спустя Иза Кремер стала первой певицей, которая начала петь на идиш со сцены. Несмотря на семейные трудности, родители всё вкладывали в музыкальное развитие дочери. С 1912 года она в течение двух лет в Милане училась пению у известного педагога Луиджи Ронци, выступала в небольших театрах, затем вернулась на родину. Её пригласили в Одессу, где она дебютировала в опере Пуччини «Богема». Затем последовала партия Виолетты в «Травиате». Одесса, Петроград, Москва — всюду колоссальный успех. Иногда в этих городах Кремер выступала и в опереттах. Среди оперетт, в которых она участвовала, были «Нищий студент», «Идеальная жена», «Наконец один», «Польская кровь».

После революции, в 1919 году, Иза Яковлевна Кремер, вместе со своим мужем, редактором «Одесских новостей» Хейфецом, уехала во Францию. Позже, оставив мужа, она гастролировала по многим странам мира, приобрела мировую известность не только как прекрасная исполнительница песен и романсов, но и как киноактриса. В 1923 году, несмотря на антисемитские выступления и даже звучавшие в ее адрес угрозы смерти, Иза Кремер дала концерт для евреев Варшавы. В 1933 году она приехала в Германию, чтобы выступить в Обществе еврейской культуры. Певица дала множество концертов в поддержку испанских республиканцев. В 1934 году, во время своего очередного турне по Южной Америке Иза познакомилась с Грегорио Берманном, педагогом по профессии и социалистом по убеждениям. Девять лет спустя они заключили брак по доверенности в Мексике. 19 ноября 1944 года Иза Кремер дала концерт в Карнеги-холле (Нью-Йорк). Во время Второй мировой войны в Аргентине, где правительство тайно поддерживало нацистов, Кремер давала концерты, сбор от которых шел в пользу союзников.

В марте 1946 года на фирме «Сева рекорд» вышли новые граммофонные пластинки Изы Кремер — «популярные песни на еврейском языке». Из-за своей весьма активной общественной деятельности в Аргентине, где Иза жила с мужем, супруги пострадали: Берманн потерял работу, а Изу отлучили от больших залов. Но они остались верными своим идеалам мира и справедливости. Иза передавала средства от своих концертов жертвам Холокоста, дала концерт в поддержку только что появившегося государства Израиль. Все это привело к тому, что в последние годы ее карьеры в Аргентине певицу практически не было слышно — ее всячески замалчивали. В 1956 году врачи диагностировали у Изы Кремер запущенный рак желудка. Кстати, знаменитую песню «Майн штэтэлэ Бэлц» написали специально для Изы Крeмер поэт Яков Якобс и композитор Александр Ольшанецкий. Иза впервые исполнила ее в оперетте "Дос лид фун гето", поставленной в Нью-Йорке в 1932 году. Скончалась Иза Кремер 7 июля 1956 года в Кордове, Аргентина.

Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=print&id=727http://www.newswe.com/calendar/calendar_3.htm

Вот ещё одна публикация:

Она ушла из жизни в "Аргентине, где небо южное так сине". Ушла не в небытие. Она ушла в легенду, став одним из символов своего времени и "эталонов" эстрадного искусства, которому посвятила жизнь.

Ее называли "любимицей муз" (Корней Чуковский), "любимицей скептиков-одесситов" (конферансье Алексей Алексеев), "ярким явлением" (премьер оперетты Митрофан Днепров), "счастливейшим существом, производившим впечатление полной артистической законченности" (писатель Александр Амфитеатров). Это при жизни. А после? Алексеев: "Когда старики-ворчуны спрашивают, а где теперь такие, как Иза Кремер, я отвечаю: Клавдия Шульженко". Да, Клавдию Ивановну не однажды называли "прямой наследницей искусства Изы Кремер".С ранних лет у Изы проявились музыкальные способности и родители, несмотря на семейные трудности, помогают дочери получить музыкальное образование. Еще учась в гимназии, Иза публиковала свои стихи в одесских газетах, неплохо пела и танцевала. Многогранность дарования Изы шутливо отметил ее современник, одессит, тогда еще Николай Корнейчуков, который войдет в историю отечественной литературы как Корней Чуковский: "И певунья, и плясунья, и попрыгунья-стрекоза". Возможно, это первые стихи из множества посвященных Изе Кремер.

Образованность молодой певицы подтверждает и тот факт, что к 20-ти годам Иза свободно владеет итальянским, французским, немецким и еврейским языками. Позже добавляются английский и испанский. Обучаться искусству вокала Иза начала в Одессе в классе итальянского педагога музыкального училища Луиджи Ронци, который давал и частные уроки. Завершила обучение в Италии. В сентябре 1910 года Амфитеатров писал: "Талантливая девушка, одесситка Иза Кремер выступила в двух южных итальянских театрах в партии Мими в "Богеме" Пуччини. Итальянские газеты единодушно отметили прекрасный голос, отличную школу. Вместо пяти спектаклей, на которые она была приглашена, ей пришлось спеть 19, вместо одного театра сделать два (...) Превесело смотреть на молодую силу, имевшую первый успех — заслуженный, хороший, честный (...) Это одно из лучших зрелищ на Земле".

В начале 1911 года Кремер через Киев, где состоялось несколько выступлений, вернулась в Одессу. 21 февраля следующего года в Городском театре она дебютировала в той же опере Пуччини. Спектакль был гастрольным: Рудольфа пел знаменитый итальянский тенор Джузеппе Ансельми (его дебют на одесской сцене состоялся в сезоне 1904 — 1905 годов в "Тоске", где Скарпиа пел сам Титто Руффо; в тот вечер незнакомый одесситам Ансельми трисировал арию Каварадосси).

"Одесские новости", 22 февраля: "Вчерашний спектакль в Городском театре (...) оказался самым оживленным. Публика шумно вызывала всех исполнителей, в особенности Ансельми и впервые представшую перед одесситами Изу Кремер (...) Ансельми были поднесены две корзины цветов (...) Была также поднесена корзина цветов и Изе Кремер".

24 февраля: "В "Богеме" есть живая жизнь (...) Одесситы чувствовали себя, совсем как в итальянской опере (...) Иза Кремер была встречена аплодисментами (...) Певице аплодировали после арии (...) Вызывают после третьего акта (...) Кажется, успех настоящий, общий (...) Даже недоброжелатели аплодируют (...) Победа одесситки в Одессе — это большая победа (...) Ансельми пожимает руки дебютантке (...) Четвертый акт окончательно побеждает публику. Вызывают дружно обоих исполнителей. Гастролер и дебютантка еще долго выходят на вызовы (...) Милая, сердечная и прекрасная "Богема".Из другой рецензии: "Простота, скромность, очень хорошо развитое чувство меры. Она не впадает в мелодраму (...) Ведет всю партию в мягких, нежных тонах (...) Пение Кремер очень музыкально".

Иза Кремер получает приглашение антрепренера М.Ф. Багрова петь в Городском театре. В новом театральном сезоне состоялась премьера "Иоланты". "Одесское обозрение театров": "Об исполнении партии Иоланты маэстро Прибик дает самые лестные отзывы (...) Молодая певица немного волнуется (...) Но быстро приходит в себя и красиво, музыкально проводит первый акт (...) Заключение оперы приводит публику в восторг. Слышатся бешеные аплодисменты. На сцене масса цветов, преподносимых г-же Кремер".Второй спектакль "Иоланты" рецензирует "Южная мысль": "Меньше волнений. Больше уверенности (...) Голос звучал лучше, и игра убедительней".

В репертуаре Кремер появляются Татьяна в "Евгении Онегине", Прилепа в "Пиковой даме". По-видимому, у Кремер был голос широкого диапазона: в ее репертуаре оказывается и меццо-сопрановая партия Зибеля в "Фаусте". На исполнение этой партии, как и упоминавшихся сопрановых, появляются положительные отклики.

Но еще больший успех ожидал певицу в оперетте. 10 ноября 1912 года в Городском театре дают "Корневильские колокола" Планкетта. Роль Жермены исполняет Иза Кремер. Ее партнеры — известные певцы Александр Каченовский — Гаспар, Оскар Камионский — маркиз Анри де Корневиль. Дирижер — Арий Пазовский. Спектакль прошел со значительным успехом. "Одесское обозрение театров": "Вероятно, "Корневильские колокола" никогда не звучали так хорошо, как вчера в Городском театре (...) Как весело было на сцене! Г-жа Кремер дала образ прелестной Жермены (...) Была игра. Переживания, грусть".За этим последуют партии в опереттах (комических операх) Эспозито, Оффенбаха, Легара, Кальмана... И все они очень высоко оцениваются зрителями и критиками, деятелями культуры.

Игорь Нежный пишет в "Былом перед глазами", что Кремер "с особым блеском выступила со своим партнером Жарковским в "Цыгане-премьере". Их знаменитый дуэт "Ха-ца-ца" пела вся Одесса". Алексей Алексеев: "Когда она с Митрофаном Днепровым спела "Ха-ца-ца", то через несколько дней весь город пел эту песенку (...) В продаже появились галстуки и сорочки с портретом Днепрова и конфеты с портретом Кремер на коробке". А Кремер продолжает удивлять. Она обращается к исполнению неаполитанских песенок, песенок Монмартра.Но поистине свое место на сцене Иза Кремер нашла в жанре "интимных песенок", написанных ею на свои собственные стихи. В 1915 в Одессе состоялся большой концерт, на котором выступали видные артисты. С одной сентиментальной песенкой выступила и Иза Кремер, заслужив бурю аплодисментов. С той поры Иза выступает на эстраде, исполняет шуточные, интимные, лирические песенки, - многие из которых она сочиняет сама: "Черный кот", "Мадам Лулу".. Умело использовала сценический костюм, выступала то в облике «Гавроша», то французской гризетки, то в строгом наряде английской леди. Соответственно изменялась и пластика.

Беспрерывные гастроли, беспрецедентные сборы и ошеломляющие аншлаги выводят молодую певицу к 1916г. в кумиры, вначале юга, а потом и "Вся Россия". Только отсутствие фабрики звукозаписи в Одессе, куда неизменно возвращается "теплолюбивое создание", можно объяснить тот факт, что новая "Принцесса Бомонда" не имеет дореволюционных граммофонных записей. «Мои милые, мои нежные песенки неожиданно создали мне популярность. Я не искала ее, но, раз она пришла, я радуюсь ей…» (Театр. Москва. 1922. № 24). «Черный Том», «Мадам Лулу», «Последнее танго», «Маленькие мотыльки», «Воспоминания», «Модель от Пакена», «Негр из Занзибара», «Мисс Джен» и др.- небольшие сюжетные романтические, лирические, юмористические новеллы. Благодаря актерскому таланту, врожденному такту, «играя» песенки, Иза Кремер окрашивала их легкой иронией. Они уводили публику от забот военного времени в мир изысканных чувств, экзотических персонажей и стран. Как и А. Вертинский, она создала свой жанр «интимных песен» — бравурных, пикантных, нежно-лирических. Уже в 1917 появляются подражательницы, выступающие в «жанре Кремер».

Игорь Нежный: "Иза Кремер никогда не пользовалась штампами (...) Ее исполнительская манера отличалась хорошим вкусом, была чрезвычайно сдержанной (...) не по-эстрадному строгой. Кремер не изображала переживание, она переживала, не иллюстрировала чувство, а по-настоящему чувствовала, когда пела. Поэтому-то ее пение производило такое сильное впечатление на слушателей".

Алексей Алексеев: "В Изе Кремер сочетались две не так уж часто встречающиеся грани дарования: умная, образованная певица и умная, чуткая актриса. Ее песенки "Черный Том", "Мадам Люлю", "Мотыльки" и другие всегда были музыкальными рассказами (...) Искрометная веселость, молодой задор, пленительная улыбка, и умная насмешливость, и чудесный голос!".

Ее песенки столь популярны, что для привлечения публики объявляются вставные дивертисменты с участием Изы. Дивертисменты неизменно проходят с большим успехом.Кремер продолжает писать стихи, тексты для своих песенок (музыку к ним часто создавал аккомпаниатор Изы Арон Симцис), одноактные пьесы, переводит на русский язык большие драматические произведения... И даже с успехом играет на бильярде, что зафиксировано в одном из посвященных ей мадригалов. Разносторонне одаренная, Иза Яковлевна становится, как тогда писали, "одной из достопримечательностей Южной Пальмиры".

"Одесское театральное обозрение": "В этом отношении она может смело конкурировать с Уточкиным".

Кремер принимала участие в благотворительных акциях. В Одессе проводился День ромашки. Дамы ходили по городу и собирали пожертвования для борьбы с туберкулезом. В один из таких дней Уточкин был без копейки и пил в кафе кофе в долг. А. Алексеев: "Вдруг подходит к его столику Иза Кремер с кружкой. Уточкин заметался: не дать неловко, а дать нечего... Уточкин под каким-то предлогом исчез на минуточку и, когда она уходила, затолкал в ее кружку жестом владетельного принца ассигнацию".Иза была доброжелательным человеком. Вспоминая на склоне лет свою артистическую молодость, Александр Вертинский писал: "Меня пригласили на ряд гастролей в одесский театр "Гротеск". Одесситы — патриоты, чужих признают очень осторожно, тем более, у них была своя "звезда" в песенном жанре — Иза Кремер... Муж ее был главным редактором самой крупной одесской газеты, и я боялся, что эта газета не даст мне ходу. Однако этого не случилось. Иза пришла на мой концерт, много аплодировала мне, демонстрируя свою лояльность... Публика приняла меня тепло, отзывы в газетах были прекрасные. У меня до сих пор сохранилась рецензия Эдуарда Багрицкого, тогда скромного одесского репортера".

Пройдет несколько лет. У Вертинского будут гастроли в Одессе, в Доме артистов. "Внизу фешенебельное кабаре для привлечения публики в игорный зал. Я пел — в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой — ежевечерне".В январе 1917 года администратор театра "Водевиль", располагавшегося на углу Большой Арнаутской и Ремесленной, пригласил малолетнего куплетиста Володю Коралли (Кемпера) принять участие в своем бенефисе. Для мальчика это был дебют перед взрослой аудиторией. "Тогдашняя "звезда" эстрады Иза Кремер исполняла в этот вечер одну из самых популярных песен своего репертуара "Ах, эти платки, все эти платочки" — о прощании девушки с солдатом... Мое выступление имело успех. Стоявшие за кулисами Иза Яковлевна и ее импресарио поздравили сопровождавшую меня маму с удачным дебютом сына" (В. Коралли, "Сердце, отданное эстраде").

Известность молодой певицы шагнула далеко за пределы Одессы. Она получает лестные приглашения на гастроли в разные города России Завоевав большую популярность, она отправляется уже в Петроград, в Москву - и всюду успех. Нотные магазины заполнены нотами песен из ее репертуара и большими фотографиями исполнительницы. Иногда в этих городах Кремер выступала и в опереттах. Ее имя не исчезает со страниц журналов и газет на протяжении всего 1916 года.Московская "Театральная жизнь": "В зале Политехнического музея дала концерт талантливая Иза Кремер с ее очаровательными песенками. Они совершенно правильно обозначены на афише как музыкальные улыбки (...) Она поет искренне. И публика чувствует это. Милая, бесхитростная простота, увлечение, молодость (...) Этим и объясняется успех".

Петроградский еженедельник "Театр и искусство": "В зале консерватории состоялись концерты молодой певицы Изы Кремер (...) Все отделано певицей с большим вкусом и передается мастерски (...) Певица отлично владеет голосом".

Справедливости ради нужно сказать, что не все безоговорочно принимали феномен Изы Кремер. В числе ее антагонистов были, например, Ирина Обоевцева, походя заметившая: "Эта идиотка Иза Кремер"; Надежда Тэффи; даже Леонид Утесов попенял певице за ее "аполитичность" (наверное, не без влияния официальной идеологии) и "искусственность" песен, заметив, что "ее спасают только талант и темперамент".

В прессе справедливо отмечали, что "главное достоинство певицы в простоте и академизме строго музыкальной передачи". Для деятеля эстрады это один из самых больших комплиментов — эстраду обычно обвиняли в "низкопробности".Иза Кремер пела о любви, верности, изменах, то есть о вечных, непреходящих ценностях. И никогда — о политике. Она выступала при красных и белых, при интервентах. Ее "интимные песенки" были вдали от "злобы дня". Она всегда находила отклик в человеческих сердцах, независимо от национальности, цвета кожи, состоятельности их "носителей". Сегодня ее песни не поют, но трудно найти человека, которому не были бы знакомы их слова. Например, "Мадам Люлю, я вас люблю", "В далекой знойной Аргентине" или "Том был мальчик хоть куда". При всей наивности и безыскусной непритязательности они задевают какие-то "струны души".

Но вот Россия - в огне, произошла революция. Революцию певица, как и многие представители творческой интеллигенции, поначалу встречает восторженно, даже выступает в клубе военной комендатуры. Однако, через некоторое время многие, как и Иза Яковлевна Кремер, почувствовали, что их искусство с интимными песенками, с воспеванием экзотики, мечты о далекой Аргентине, о лихой тройке не понадобятся при новой жизни. Их авторы покидают Одессу, Петроград... В 1919 вместе со своим мужем, редактором "Одесских новостей" Хейфецом, она уезжает из России. Ее последним отечественным пристанищем была Одесса, а первым зарубежным — Константинополь, где она работала с Юрием Морфесси, о чем он вспоминает в мемуарах "Жизнь. Любовь. Сцена". Вспоминает не без раздражения: Иза отказалась встать при исполнении царского гимна, что вызвало неудовольствие эмигрантов. Вскоре пути Кремер и Морфесси разошлись.

Константинополь, Париж: Позже, оставив Хейфеца, Кремер с известным американским импресарио гастролирует по многим странам мира, приобретая мировую известность. В 1929-1930 гастролирует в Европе — Германии, Италии, Англии; на лондонской фирме «Колумбия» записала восемь песен, среди них «Мадам Лулу» и «Черный Том». В 30-е гг. в ее репертуар вошла одна из лучших эмигрантских песен «Замело тебя снегом, Россия», проникнутая острой ностальгией по Родине. Помимо славы прекрасной исполнительницы песен и романсов, она завоевывает не меньшую славу и как киноактриса. На рубеже 30-х годов Кремер уезжает в Америку, где сотрудничает с бывшим соотечественником, самим Солом (Соломоном) Юроком, когда-то организовывавшим турне Федора Шаляпина, Анны Павловой и других великих артистов. Благодаря этому сотрудничеству Кремер "приобрела поистине мировую известность" Здесь же, в США, примерно в 1927-28г.г. записывает на пластинки фирмы "Brunswick" романсы, русские народные и украинские песни.

И только в конце 1929г. на английской "Columbia" появляются знаменитые интимные песенки "Черный Том" и "Мадам Лулу" и т.д. В конце 30-х певица прекращает публичные выступления. Лишь однажды, в 1943г., в Тегеране, на встрече глав правительства антигитлеровской коалиции Черчилль, отмечая свой день рождения, устраивает сборный концерт. Как об этом вспоминал Вадим Козин: для Сталина Черчилль пригласил Марлен Дитрих, Мориса Шевалье и Изу Кремер. Для себя он попросил Сталина, чтобы тот привез с собой Козина. Знаменитейшую песню «Майн штэтэлэ Бэлц» (Mayn shtetele Beltz — Моё местечко Бельцы) написали специально для Изы Крeмер поэт Яков Якобс и композитор Александр Ольшанецкий. Она же впервые и исполнила эту песню в мюзикле поставленном на Бродвее. Последние годы ее жизни проходили в Аргентине.Здесь она не забывала о своей родине,была членом общества аргентино-советской дружбы. Еще в тридцатые годы пела она драматическую песню "Россия" - о глубокой тоске по родине, даже готовилась приехать в родную страну, но за несколько дней до предполагавшегося отъезда ее не стало. Закончила свой земной путь Иза Яковлевна Кремер в Кордове (Аргентина) 7 июля 1956года, в день своего рождения.

Источник: shanson-e.tk/forum/showthread.php?t=10330

Эльфрида Елинек

20 октября 1946 – В маленьком австрийском городке Мюрцзухлаг родилась Эльфрида Елинек – лауреат Нобелевской премии по литературе 2004 года. Мать будущей писательницы была родом из богатой венской семьи, а отец, химик по образованию, работавший в немецкой промышленности всю Вторую мировую войну, избежал преследований нацистов, но в 1969 году закончил свою жизнь в психиатрической больнице. Эльфрида еще в школе стала заниматься музыкой: училась игре на фортепиано, на других музыкальных инструментах. Позже она поступила в Венскую консерваторию по классу композиции и успешно ее окончила. Позже Эльфрида занялась изучением истории театра и искусств в Университете Вены.

В своем литературном творчестве она заняла нишу, прежде пустовавшую в современной австрийской и европейской беллетристике. Речь идет о насилии и власти в частной и интимной жизни, о роли женщины в мире тотального потребительства, о доминировании мифов обыденного сознания в отношениях между людьми и о неизбывном одиночестве человека перед лицом каждодневного умирания. Среди популярных произведений Елинек – роман «Похоть», переведенный в 2006 году и на русский язык, а также роман «Пианистка» (1983), имевший сенсационный успех в Европе и США. Этот роман был экранизирован знаменитым режиссером Михаэлем Ханеке, получил Гран-при Каннского фестиваля 2001 года и неофициальный статус "первого значительного произведения киноискусства нового столетия". Своим же главным произведением бывший член компартии Австрии Эльфрида Елинек считает роман "Дети мертвых", ибо убеждена, что идеология фашизма, его авторитарное и духовное наследие живы в Австрии до сих пор, и она мастерски показывает это в книге.

Роман был написан десять лет назад, но остается непревзойденным даже самой Эльфридой Елинек. По словам критика Ирис Радиш, "Елинек сочинила свою австрийскую эпопею. Это - наиболее радикальное творение писательницы по тематической гигантомании и по неистовости языковых разрушений". Критики единодушны в оценке этого романа: его основная литературная ценность заключается не в сюжете, не в идее, а в стиле. Елинек рвет привычные связи смыслов, обрывки соединяет по-новому, и в процессе расщепления и синтеза выделяется некая ядерная энергия. Елинек овладела плазмой языка, она как ведьма варит волшебное варево, и равных ей в этом колдовстве в современной литературе нет.

Если Булгаков в "Мастере и Маргарите" напускает на Москву целую свору нечистой силы, чтобы расквитаться со своими недругами, то Эльфрида Елинек делает примерно то же при помощи мертвых, которые воскресают, переселяясь в чужие тела. Елинек творит в лице своих героев акт мести за поколение своих родителей. Жёстко критикуемая в своей родной Австрии, Елинек заслужила признание во многих других странах мира. Среди престижных наград, которых она удостоена за свое литературное творчество, - премия имени Генриха Бёлля (1986) за ее вклад в развитие немецкой литературы, премия Бюхера (1998), премия Белинского театра (2002), премия театра «Мюльхеймер» (2002, 2004), а также премия объединения литературных критиков «Вольфенбюттель» (2004).

Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=print&id=727http://www.newswe.com/calendar/calendar_3.htm

Ольга Фрейденберг

Советский филолог-классик, антиковед, русист, культуролог-фольклорист Ольга Фрейденберг (1890) - дочь известного одесского журналиста и изобретателя Михаила (Моисея) Филипповича Фрейденберга и Анны Иосифовны Пастернак - сестры художника Л.О. Пастернака. А еще Ольга была двоюродной сестрой и первой любовью Бориса Пастернака.

По окончании гимназии в Петербурге (1909) она из-за процентной квоты для евреев не смогла поступить на Высшие женские курсы, однако год слушала там лекции. В 1910–1914 занималась самообразованием, изучала иностранные языки, путешествовала по Европе. После начала Первой мировой войны возвратилась в Россию, в ноябре 1914 стала сестрой милосердия. Окончила классическое отделение Петроградского университета (1923), защитила магистерскую диссертацию о происхождении греческого романа (1924). В 1920-1930 гг. сотрудничала с Н.Я. Марром и И.Г. Франк-Каменецким (коллективный сборник «Тристан и Исольда», Л., 1932).

Слева направо на этой фотографии изображены: в верхнем ряду - А. О. Фрейденберг, Р. И. Пастернак, Борис Пастернак и Ольга Фрейденберг; в нижнем ряду - П. Д. Эттингер и Л. О. Пастернак с детьми Жозефиной и Александром.

В 1932 году Ольга Фрейденберг организовала в Ленинградском университете первую советскую кафедру классической филологии и до 1950 года заведовала ею (с перерывом на годы войны). В 1935 г. защитила докторскую диссертацию «Поэтика сюжета и жанра (период античной литературы)». Опубликованная в виде книги (1936) диссертация подверглась жестокой идеологической критике в газете «Известия», книга была изъята из продажи. Фрейденберг пережила блокаду Ленинграда. Инспирированный верховной властью разгром марризма в 1950 году повлек за собой отставку Фрейденберг и снова закрыл для исследовательницы возможность публиковаться. Подавляющая часть ее трудов (8 монографий и несколько десятков статей) осталась в рукописях, их печатание продолжается. По полученному образованию и номенклатурной должности оставаясь филологом-классиком, Ольга Фрейденберг была сосредоточена на «палеонтологическом» исследовании семантики литературных, шире - культурных мотивов и форм (прежде всего – метафоры и сюжета), их трансформаций из архаических в исторические, а соответственно – на предыстории и ранней истории таких литературных и сценических жанров, как лирика, комедия, роман.Особое значение имеет переписка Ольги Фрейденберг с Борисом Пастернаком, продолжавшаяся с 1910 до 1954 года и обнаруженная в 1973 году Ниной Брагинской (опубликована в 1981 году), а также ее мемуары, из которых пока опубликованы лишь фрагменты. Труды Ольги Фрейденберг, включая переписку, выходили на английском, французском, немецком, голландском, японском, корейском языках, а также, что для нас, израильтян, особенно приятно – на иврите. Умерла Ольга Фрейденберг 6 июля 1955 года в Ленинграде. В России работы исследовательницы начали скупо публиковаться лишь после 1973 года. Ее научные идеи и подходы стали в недавнее время предметом нескольких диссертационных исследований в России и за рубежом.

Материал подготовлен при участии Хаима Шварца (Нетания, Израиль)

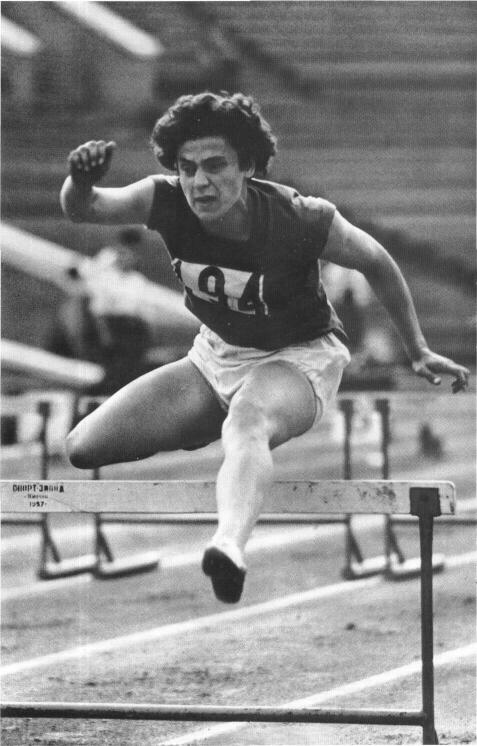

Ирина Пресс

70 лет назад, 10 марта 1939 г., в Харькове родилась Ирина Натановна Пресс, заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике (1960), двукратная чемпионка Олимпийских игр (в 1960 г. — в барьерном беге на 80 м и в 1964 г. — в пятиборье), неоднократная рекордсменка мира и Европы (7 раз в 1959–1965 гг.), многократная чемпионка СССР (13 раз в 1959–1965 гг.) в барьерном беге и легкоатлетическом пятиборье, младшая из двух прославленных спортсменок — сестер Пресс (старшая, Тамара, — чемпионка Олимпийских игр 1960 и 1964 г. в толкании ядра).

Их отец Натан Исаевич в 1941 г. ушел на фронт и в 1942-м погиб под Ленинградом. Свой путь к вершинам спорта звезды начинали в жарком Самарканде, куда семья Пресс была эвакуирована из родного Харькова.

Популярность Ирины Пресс в 1960-е годы была безгранична, а слава — оглушительна и повсеместна. Ее имя «носилось в воздухе», чуть ли не ежедневно звучало в радио- и телерепортажах, не сходил со страниц газет и журналов. В 1964 г. на Олимпиаде в Токио она завоевала золотую медаль с фантастическим результатом в своем коронном пятиборье. Установленный ею мировой рекорд — 5 246 очков — остался «вечным», ибо после ее ухода из большого спорта женское многоборье превратилось в семиборье. Такая же история произошла и с 80-метровой барьерной дистанцией: когда Ирина Пресс довела мировой рекорд до 10,3 сек., ее увеличили до стометровки. С конца 1960-х годов Ирина Пресс работала в руководящих органах спорта, ее не стало 22 февраля 2004 г.

Источник: http://www.alefmagazine.com/news772.html

Ещё один материал о легендарной спортсменке:

Родилась 10 марта 1939 года в Харькове. Отец - Пресс Натан Исаевич, в 1941 году ушел на фронт, в 1942 году погиб под Ленинградом. Мать - Пресс Лидия Владимировна. "Шестидесятники"... Это определение означает очень многое. Кардинальные перемены в обществе, новая атмосфера жизни, новые идеалы, кумиры. Хрущев, Гагарин, Плисецкая, Юрий Власов, Лариса Латынина, Валерий Брумель, Ирина и Тамара Пресс. Эти имена - политика № 1, первого космонавта, выдающейся балерины, великих атлетов, каждый из которых стал самым сильным, самым быстрым, самым ловким в мире.

Популярность Ирины Пресс в 1960-е годы была безгранична, а слава - оглушительна и повсеместна. Ее имя "носилось в воздухе". Почти ежедневно на протяжении доброго десятка лет звучала эта фамилия в репортажах по радио, не сходила со страниц газет и журналов. Да и телевидение вовсю транслировало внутрисоюзные и международные состязания. Ирина и ее сестра Тамара Пресс, по существу, не проигрывали их с 1958 года.

Благодаря ей стадионы собирали многотысячные армии болельщиков. Посмотреть на двукратную олимпийскую чемпионку, бившую или повторявшую чуть ли не на каждом соревновании мировые рекорды, ходили, будто в театр на премьеры примадонн.

Начинала свой путь к "звездным" вершинам Ирина в жарком Самарканде, куда семья Пресс перебралась в войну из родного Харькова, захваченного фашистами. Тогда многие эвакуированные потянулись в "хлебные" города Средней Азии. Хлеба семье погибшего на фронте кормильца не всегда хватало, а мама с малолетними дочками на руках заработать много не могла. Однако были и свои прелести: жаркое солнце, дешевые фрукты, знаменитые самаркандские дыни. И стадион рядом с домом - хочешь, занимайся круглый год: как таковой зимы, в понимании уроженцев Украины, там не было.Старшая сестра Тамара спортом увлеклась немного раньше. Ирина последовала ее примеру. Ее тренер Константин Иосифович Капустянский старался найти для нее собственную "тропку", определив на беговую дорожку.

В 16 лет Ирина впервые приняла участие во Всесоюзной спартакиаде учащихся, выполнила второй взрослый разряд в беге на 400 метров, а через год, в 1956 году, попробовала свое "коронное" в будущем пятиборье и добилась права участвовать вместе с Тамарой в I Спартакиаде народов СССР.В 1957 году Ирина, опять же по примеру старшей сестры, переехала в Ленинград, где поступила в Институт инженеров железнодорожного транспорта, стала тренироваться в знаменитой школе Виктора Ильича Алексеева. И тут же прославила свой вуз: победила на очередной Всесоюзной юношеской спартакиаде в многоборье и в толкании ядра.

Последующие два года принесли новые радости: Ирина стала мастером спорта, сначала в барьерном беге, а затем - в пятиборье. Символично, что первый свой мировой рекорд Ирина Пресс установила на Всесоюзных соревнованиях "Динамо" в конце сезона 1959/60 года, набрав 4880 очков. Именно в этом спортобществе еще "юным динамовцем" она начинала занятия легкой атлетикой и никогда не изменяла ему. С тех пор, до 1966 года включительно, ни один протокол крупнейших соревнований без фамилии Пресс в верхней строке не обходился. Фамилия Пресс стала синонимом слова "победа".В 1960 году, улучшив свое достижение еще трижды, Ирина Пресс выигрывает олимпийское золото в Риме... в беге на 80 метров с барьерами. (Соревнования по пятиборью, целиком состоявшему из олимпийских видов, в то время еще не проводились.) Несколько месяцев спустя она первая на планете покорила пятитысячный "пик", доведя в этой дисциплине счет набранных очков до 5137. За прошедшие пять лет с момента дебюта в большом спорте Ирина Пресс добилась выдающихся результатов: она была уже десятикратной чемпионкой страны, столько же раз становилась рекордсменкой мира. Но в 1962 году, выступая на чемпионате Европы, она получила тяжелейшую травму. На целый год выбыла из строя - травма не позволяла ей тренироваться. Ирине кое-кто советовал: "Ты уже свое взяла - Олимпиаду в Риме выиграла. Теперь подумай об учебе - поступи в аспирантуру. А спорт будет только отрывать тебя от науки".

Ирина наполовину послушалась - поступила в аспирантуру Московского института инженеров железнодорожного транспорта и переехала в Москву. Однако со спортом расставаться и не думала. Продолжив заочные тренировки с оставшимся в Ленинграде В.И. Алексеевым, она готовилась к будущим олимпийским стартам. Это было время кропотливого, тщательно продуманного восстановления спортивной формы. Ее тренер В.И. Алексеев разработал для нее ряд упражнений, установил определенную последовательность занятий, их ритм. Все это должно было излечить поврежденную ногу и поддержать тот минимум спортивной формы, без которого быстро в строй не вернешься. А задача была поставлена сложнейшая: не только подойти к старому мировому рекорду в пятиборье, но и превзойти его.

Главный козырь Ирины в пятиборье - бег на 80 метров с барьерами. Уверенно она себя чувствовала и в "гладком беге", и в прыжках, а вот в том виде легкой атлетики, где выступала сестра Тамара, - в толкании ядра, ее результаты были не столь высоки. Когда в 1961 году она установила мировой рекорд в пятиборье (5137 очков), ее ядро пролетело 15 метров 26 сантиметров. Когда после долгого перерыва Ирина снова собиралась стать в строй, В.И.Алексеев решил изменить ее стиль в толкании ядра. По его расчетам, именно целенаправленная работа в секторе для толкания ядра должна была помочь ей установить новый мировой рекорд в пятиборье. Сама же спортсменка рассчитывала преодолеть в толкании ядра 17-метровую отметку.

Они работали, рассчитывая каждое движение. Алексеев беспрестанно изобретал упражнения. Ирина тренировалась с самозабвением, восторгом. При этом рисковали - они первыми постигали мир неизведанных в пятиборье нагрузок. Тем временем ядро падало все дальше и дальше...

За время подготовки к Олимпиаде в Токио Ирина Пресс трижды повторила личный мировой рекорд в барьерном беге (10,5 секунды), выполнила нормативы, давшие право выступать за сборную СССР, становилась победителем и призером первенства страны на гладких спринтерских дистанциях. На олимпийскую медаль могла претендовать и в толкании ядра: ее результат в толкании ядра - 17 метров 21 сантиметр - был пятым в мире и отставал от высшего достижения сестры всего на метр.В каждом виде пятиборья она подтверждала славу "мастера на все руки" - ее показатели мало кто мог превзойти и из узких специалистов.

На Олимпиаде в Токио В.И. Алексеев все же опасался за ногу Ирины - могла дать знать о себе ее травма... Но она неслась к победе как на крыльях и установила мировой рекорд! Как правило, на Олимпиадах редко устанавливают мировые рекорды в таких изнуряющих состязаниях, как многоборье. Но Ирину никто не мог остановить. Ни сильные соперницы, ни травма... Даже Виктор Ильич не подозревал, с какой больной спиной выступала в течение двух дней Ирина Пресс. За неделю до старта на тренировке в Киото она защемила мышцу так, что не могла разогнуться. Выручила ее массажистка сборной Евдокия Матвеевна Степанова. Она - волшебница массажа - много сделала для успешного выступления Ирины.В Токио она завоевала золотую медаль с фантастическим результатом в своем коронном пятиборье. Она к тому же заняла шестое место среди толкательниц ядра, принеся в копилку сборной СССР важное очко. Новый мировой рекорд Ирины Пресс - 5246 очков - остался "вечным". После ее ухода из спорта женское многоборье изменилось, превратившись в семиборье. Та же история и с барьерной дистанцией, когда Ирина Пресс довела планку мирового рекорда до 10,3 секунды, женскую барьерную дистанцию увеличили до 100 метров.

Как в спорт пришли, так и ушли из него сестры Пресс одновременно. Непобежденными, не раскрыв еще всех возможностей, в расцвете сил. Ирине исполнилось лишь 27. Но жизнь в советском спорте походила на движение в скором поезде с короткими остановками. Задержавшись на них, можно было напрочь отстать от своего рейса.В 1967 году Ирина Пресс поступила в аспирантуру ВНИИ физической культуры и стала работать в Центральном аппарате Всесоюзного общества "Динамо". В 1972 году она защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. В родном спортобществе, объединявшем Пограничные и Внутренние войска, органы внутренних дел и госбезопасности, Ирина Натановна возглавляла последовательно ответственные участки. Руководила отделом и управлением, позже стала председателем Российского совета, заместителем председателя Центрального совета "Динамо". Ее аттестовали офицером, и после 20 лет безупречной службы она получила звание полковника внутренней службы.

Все эти годы ее каждодневная жизнь была посвящена работе с кадрами, воспитанию будущих чемпионов. И это в то время, когда "Динамо", по сути, являлось самым представительным источником комплектования олимпийской команды и национальных сборных во многих видах спорта. Своих питомцев Ирина Натановна все время старалась держать в поле зрения, самым перспективным помогала двигаться дальше. Тот же Алексей Малюков, при участии Ирины Пресс попавший в Центр олимпийской подготовки, потом сам возглавлял его, тоже дослужился до полковничьих звезд. Теперешнего вице-президента СФРМ России, доктора юридических наук полковника милиции Юрия Филипповича Подлипняка 30 лет назад Ирина Натановна тоже определила в этот Центр. Пройдя этапы большого спорта, потом он долго трудился под ее началом, будучи заместителем начальника в отделе зимних и массовых видов спорта ЦС "Динамо". Работали вместе с ней и олимпийские чемпионы: борец Николай Балбошин, гимнасты Михаил Воронин, Валерий Карасев, стрелок Григорий Косых и многие другие. После выхода в отставку Ирину Пресс пригласили в Госкомитет по физической культуре, спорту и туризму на пост главы департамента, где она проработала до ноября 2000 года начальником управления Комитета физической культуры и спорта Правительства Москвы.

Заслуженный мастер спорта СССР И.Н. Пресс - двукратная чемпионка Олимпийских игр (1960, 1964), неоднократная рекордсменка мира и Европы (7 раз в 1959-1965 годах), многократная чемпионка СССР (13 раз в 1959-1967 годах) в барьерном беге и легкоатлетическом пятиборье. Ее выдающиеся спортивные достижения отмечены двумя орденами "Знак Почета" (1961, 1965), орденом Дружбы (1997), медалями.

4 ноября 2001 года Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина И.Н. Пресс было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры России". Ирина Пресс умерла 22.02.2004, урна с ее прахом находится в 18 колумбарии Донского кладбища.Дата публикации на сайте: 22.11.2006

Источник: Сайт Международный Объединенный Биографический ЦентрВалерия Ланская

Когда и где родилась: 2 января 1987 года в Москве

Семья: отец — Александр Зайцев, педагог по бальным танцам; мать — Елена Масленникова, тренер по фигурному катанию, хореограф-постановщик шоу «Ледниковый период» (Первый канал); сестра — Анастасия (12 лет). Валерия носит фамилию бабушки по линии отца

Образование: окончила актерский факультет Театрального института им. Б.В. Щукина

Карьера: дебют в кино — «Заяц над бездной» (2005). Снималась в сериалах «Есенин» (2005), «Кадетство» (2006-2007), «Принцесса цирка» (2008)

Вкусы: еда — японская кухня; напиток — молочный коктейль; фильм — «Римские каникулы» Уильяма Уайлера; актриса — Одри Хепберн; место на планете — Париж; хобби — дизайн одежды, рисование

Валерия живет в небольшой «двушке» в районе метро «Печатники». Раньше это была квартира ее папы (родители Леры давно расстались).

— Недавно я закончила ремонт, купила новую мебель, — рассказала «ТН» Лера. — Только две вещи папа не разрешил выбрасывать: письменный стол и шкаф, они принадлежали его родителям. Шкаф я перекрасила из коричневого в голубой, а стол расписала золотыми узорами.

Теперь в бабушкином шкафу Лера держит свои наряды, а на дедушкином столе стоит компьютер, где актриса хранит фотоархив: детские снимки, портреты родителей и фото, где они с Андреем держатся за руки…

Он стал частью моей семьи

— Лера, ты сильно переживаешь из-за того, что вы с Андреем сейчас не вместе?

— Конечно! Мы ведь встречались три года, и это первый перерыв в наших отношениях. Почему-то начали ссориться и наконец решили взять тайм-аут. Как-то непривычно видеть его только на фото, не слышать голоса… Моя мама тоже переживает — она очень любит Андрея. Мама уверена, что после этого испытания наши с любимым чувства станут еще крепче. Я тоже искренне в это верю! За время, пока мы вместе, он стал частью моей семьи.

— Ты помнишь, как познакомила любимого с мамой?

— О да! Андрюша и мама пришли на мой спектакль в Музыкальный театр юного актера.

Я представила их друг другу в фойе и убежала гримироваться. А потом подходила к двери в холл и подглядывала в щелку, нормально ли они общаются. Андрей очень контактный и веселый парень, он моментально обаял мою маму! После спектакля они разговаривали так, будто знакомы давным-давно. С родителями Андрея я тоже легко нашла общий язык. Замечательные люди!— У вас с Андреем была любовь с первого взгляда?

— Когда мы познакомились, даже представить себе не могла, что будем вместе. Я романтик, люблю море, природу, прогулки при луне. И терпеть не могу московские клубы, куда обычно приходят покрасоваться. Андрей — заядлый тусовщик, обожает ночную жизнь. Но все-таки с первой встречи между нами пробежала искорка. Мы познакомились в компании общих приятелей, и он мне на прощание сказал: «Будут обижать — звони». Я ответила: «Хорошо». А когда он вышел, поняла, что не знаю, куда звонить, ведь у меня нет его номера! Я догнала Андрея, и мы обменялись телефонами. Он стал звонить каждый вечер. Андрей пригласил меня на свидание: мы гуляли по Москве в сторону Таганки, он рассказывал анекдоты, а я так смеялась! Наверное, его чувство юмора — именно та черта, которая меня покорила.

— Тебе сложно играть любовь с партнерами по сериалу «Принцесса цирка»?

— Нисколько! У нас сложились дружеские отношения и с Максимом Радугиным, и с Виталием Емашовым (первый играет Ивана, второй — близнецов Ярослава и Святослава. — Прим. «ТН»). С Максимом мы вместе учились в «Щуке», только он — курсом старше. А с Виталькой познакомились за два месяца до съемок и сразу нашли общий язык. Встречались в цирке на Цветном бульваре, учились жонглировать, он бывал у меня дома…— Может, Андрей ревновал тебя к коллегам?

— Он ведь сам актер и прекрасно понимает, что проявление чувств на экране, поцелуи — часть нашей профессии. Любимый переживает лишь потому, что я слишком много времени провожу на работе. Однажды всю ночь просидел под моей дверью, потому что волновался, куда я пропала: мобильный был отключен. Приехал и долго звонил в дверь… А я спала как убитая: накануне выдался очень трудный день. Утром выхожу из квартиры, а он перед дверью, на коврике… И все-таки ревность стала одной из причин наших ссор. Я часто уезжаю на гастроли, Андрей переживает, не зная, где я и с кем. Хотя я и поводов-то не даю… Но и я тоже ревнива. Я могу вспылить, если какая-то девушка на него заглядывается.Доверяю секреты бывшему

— Наверное, у каждой девушки есть коробочка, в которой она хранит дорогие сердцу вещи…

— У меня тоже такая есть! Я храню в ней открытки, сувенирчики, подарки людей, с которыми меня связывали романтические отношения. Впервые я влюбилась в 14 лет: его звали Саша, однажды он подарил мне браслетик, который тоже лежит в моей коробочке. В 16 лет я познакомилась с Гришей. Он был на десять лет старше и казался мне совершенством. Я ведь фактически росла без папы! Родители развелись, когда мне было шесть лет, отец уехал в Америку. Раз в год мы с ним обязательно видимся, но в детстве мне его очень не хватало. Гриша учил меня правильным вещам, давал дельные советы… Близкие стали замечать, что я слишком д д им увлеклась, начала терять свое «я». Прошло два года, прежде чем мне самой это стало понятно. Мы с Гришей расстались по обоюдному согласию, но дружим до сих пор. С ним я обсуждаю любые темы, доверяю секреты. Уверена: с мужчиной можно сохранить хорошие отношения, даже если любовь прошла… А через год после расставания с Гришей я встретила Андрея.

— Он похож на твоего бывшего парня?

— Нет, Андрей старше меня всего на два года, и, в отличие от серьезного и рассудительного Гриши, веселый и немножко бесшабашный.Перед съемками худею

— Всегда ли ты довольна тем, как выглядишь?

— Если собираюсь выйти в свет, например на театральную премьеру, то наряжаюсь в красивое платье, надеваю украшения, делаю прическу — в такие моменты я себе нравлюсь. Но не всегда довольна тем, как выгляжу на экране. Готовясь к новой роли, как правило, сажусь на диету. Иногда это требование режиссера, но чаще сама чувствую: надо худеть. Например, сейчас снимаюсь в сериале «Мой жаркий лед» (проект Ильи Авербуха, который выйдет на Первом канале в новом телесезоне. — Прим. «ТН»). Моя героиня, фигуристка Виктория Полонская, носит облегающие наряды. И я не должна думать, каким боком лучше повернуться к камере.

— А по-моему, ты в отличной форме…

— Видела бы ты меня во времена моей учебы в институте! Я тогда поправилась на 15 килограммов — нервничала перед экзаменами и ела все подряд: чипсы, шоколадки, сухарики. Потом пришлось усиленно сбрасывать вес: перестала есть после шести вечера, отказалась от сладкого и жирного.

— Любишь экспериментировать с внешностью?

— В профессии — просто обожаю! В институте имени Щукина меня учили, что каждая новая героиня в кино или театре не должна быть похожа на предыдущую. Стремлюсь к тому, чтобы зрители видели меня разную.— Можешь вспомнить самый смелый эксперимент?

— Это был мой дипломный спектакль по «Театральному роману» Михаила Булгакова. Я играла Августу Менажраки — грузинку. У моей героини были усы, сросшиеся брови, очень тонкие губы (приходилось замазывать свои тональным кремом). Страшная женщина! Но опыт получился очень интересным.

— А ты согласилась бы сниматься обнаженной?

— Такая щекотливая тема… Если это будет необходимо для роли, соглашусь. Например, в спектакле «Губы» по роману Владимира Набокова «Камера обскура» я играю Магду и появляюсь перед зрителями топлес. А вот сниматься в очень откровенных постельных сценах ни за что бы не стала! И раздеваться для мужского журнала — тоже. Не хочу, чтобы мое тело разглядывали тысячи глаз.Звезда в подарок

— Валерия, ты чувствуешь, что становишься популярной?

— В какой-то степени да. Правда, на улице меня не часто узнают, и слава Богу! До недавнего времени я ездила на метро, на меня там редко обращали внимание или просили автограф. Теперь вожу машину — два месяца назад купила Ford Focus. Поначалу было страшновато, и я старалась передвигаться только знакомыми маршрутами. Но сейчас освоилась. Правда, мама почему-то до сих пор боится со мной ездить. (Улыбается.)

— Какие цветы ты любишь?

— Полевые: васильки, ромашки, лютики, колокольчики.

— А какой самый необычный подарок тебе делали поклонники?

— Недавно поклонник из Киева по имени Виктор подарил сертификат на звезду, которая носит мое имя! А еще Виктор присылает мне письма со стихами. Мы с ним ни разу не виделись, сертификат вручил его друг, который живет в Москве. Было так приятно!Источник: http://teleweek.ru/38262

А вот что рассказывает о себе сама Лера:

Родилась я 02.01.1987 г. в. Москве

В детстве занималась фигурным катанием, но достаточно скоро рассталась с этим видом спорта.

На протяжении пяти лет занималась художественной гимнастикой и играла на фортепиано.

Затем пришел черед танцев: бальных, степа и, конечно же, классики, не осталась без внимания и студия джазовых и современных танцев. В четырнадцать лет поступила на курсы балетмейстеров "Спутник" при РАТИ, где также преподавали народный танец и фламенко.

Я уже не знаю, как все это успевала (спасибо маме и бабушке), но каким-то образом успела отзаниматься игрой на гитаре и брать индивидуальные уроки вокала. Два года я занималась в детском театре под руководством Овсянникова, два года в театре «Экспромт» (художественный руководитель Л.Иванова), где играла в спектакле «Сказка о царе Салтане».И шесть лет я отзанималась и отыграла в детском Музыкальном Театре Юного Актёра (художественный руководитель А.Л.Фёдоров).

Сменила семь средних школ, и наконец-то закончив экстерном одиннадцатый класс, поступила в театральный институт им. Б.Щукина на курс Ю.В.Шлыкова. Уже в начале третьего курса я играла в театре «Сатирикон» (художественный руководитель К.А.Райкин), в конце этого же курса уже снялась в нескольких фильмах. С начала четвертого курса перешла в труппу «театра Луны» (художественный руководитель С.Б.Проханов). Закончила институт в 2006году.МОЯ СЕМЬЯ

Моя мама, Елена Станиславовна Масленникова – хореограф постановщик, тренер по фигурному катанию, сценарист и актриса. Если бы она в своё время не заставляла меня заниматься, не водила на тренировки, не помогала и не поддерживала меня, то я бы не достигла ничего, о чём мечтала и была бы совсем другим человеком.Папа, Александр Александрович Зайцев – педагог бальных танцев, сейчас живёт и работает в США. Переехал туда в 1993 году, но это не помешало нам с ним по сей день общаться и оставаться в прекрасных отношениях.

Моя младшая сестра Анастасия учится в школе, ходит на занятия в музыкальную школу им. Стасова на класс фортепьяно, занимается всевозможными танцами и играет в Музыкальном Театре Юного Актёра (художественный руководитель А.Л.Фёдоров), в том же театре, в котором прежде играла и я.Мои Бабушка, Валерия Евгеньевна Масленникова и дедушка, Левон Ашотович Бархударян – музыканты. Именно они так сильно повлияли на моё отношение к музыке и научили меня любить её так, что я теперь не мыслю без неё своей жизни.

Другие дедушка и бабушка Станислав Григорьевич Масленников (1937-2006) и Ирина Борисовна Героева – врачи. Они сыграли огромную роль в моём воспитании и в формировании моего характера, показав своим примером, как надо любить и ценить свою профессию.Ольга Куриленко

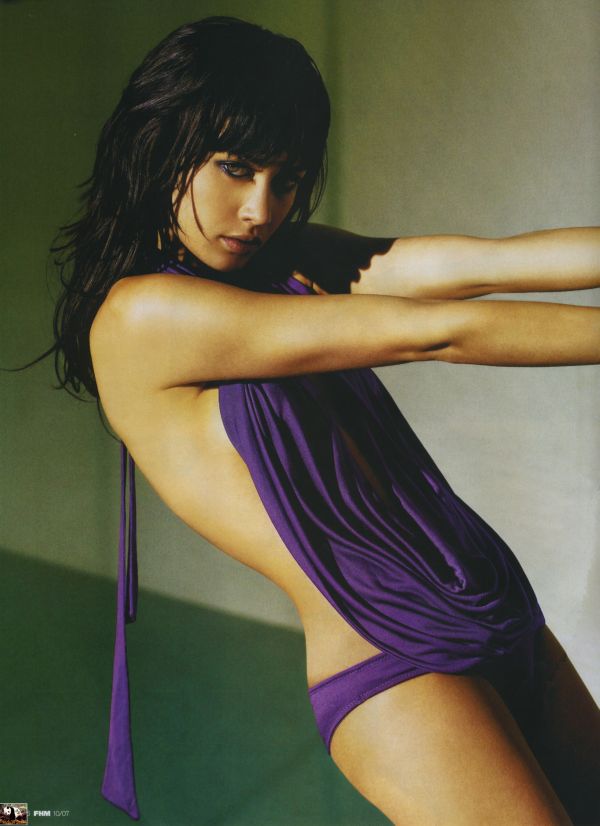

В середине прошлого (2008-го) года было обнародовано имя новой девушки суперагента Джеймса Бонда (James Bond).

Ею, вслед за Евой Грин (Eva Green), станет 28-летняя актриса и модель Ольга Куриленко (Olga Kurylenko), родом из Украины, уроженка Бердянска.

Именно она прошла жесткий кастинг, за которым поклонники сериала о британском шпионе следили последние несколько месяцев. Выход фильма «Бонд-22» планируется на ноябрь 2008 года.

Карьера Ольги Куриленко началась 13 лет назад в метро. Именно там ее увидел представитель модельного агентства и предложил работу во Франции. С тех пор она снялась для рекламных кампаний Kenzo, Just Cavalli, вышла замуж за американского бизнесмена и начала сниматься в кино.

Ольга Куриленко впервые дала о себе знать, снявшись в альманахе «Париж, я тебя люблю» (Paris, je t’aime) в роли вампирши.

Также новая девушка Бонда сыграла в недавнем фильме «Хитмэн» (Hitman).Источник: Etoday

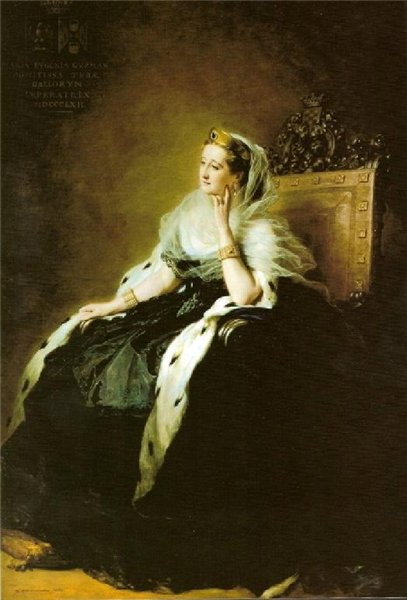

Императрица Евгения

Имя этой женщины когда-то давно было нанесено на карту России. Архипелаг Императрицы Евгении, такое общее название носят несколько островов в заливе Петра Великого Японского моря. Все началось в 1850-х годах, когда английские и французские моряки впервые обнаружили неизвестные острова в Японском море и дали им название в честь французской императрицы Евгении Монтихо. Спустя годы в 1862 году , когда Россия бурно осваивала восточные границы своей империи, молодые русские офицеры подробно обследовали архипелаг и дали названия всем входящим в него островам. В 1865 году была издана полная карта залива Петра Великого, на которой архипелаг был обозначен полностью. Увы, в советскую эпоху это имя исчезло не только с карт - оно вообще нигде не упоминалось. Какое отношение могла иметь императрица, тем более французская, к “красному” Дальнему Востоку? Лишь в 1984 году это имя опять появилось в реестре международных географических названий.

Кто же эта женщина, если даже в России ей оказана такая честь? Евгения (имя ее полностью звучало так: Мария Игнасия Августина Палафокс де Гузман Потртокарреро и Киркпатрик де Платанаца де Монтихо де Теба) родилась в Гренаде 5 мая 1826 года в семье графа и графини Теба.

Титул графа Монтихо отец Евгении унаследовал в 1834 году. Испанка по крови, Евгения однако была воспитана на французской литературе. Точнее, самими литераторами. Ее учителем французского был Стендаль, а любовником матери и другом семьи на протяжении многих лет – сам Проспер Мериме. Отец Евгении дал дочери блестящее образование во Франции и Британии.

Франц Хавьер Винтерхальтер Портрет императрицы Евгении 1865

Император Наполеон III и императрица Евгения Монтихо

30 января 1853 года в соборе Парижской Богоматери состоялось венчание императора Наполеона III с Евгенией Монтихо. Наполеон III бросил вызов нации, когда сделал императрицей женщину некоролевского происхождения. Он заявлял: "Я предпочел женщину, которую люблю и уважаю, женщине, не известной мне". Евгения славилась своей красотой, после замужества она стала законодательницей мод для всей Европы.

Царствование французской императрицы Евгении, это целая эпоха во французской культуре удовольствий, время разработки и закрепления "искусства жить". Именно императрица Евгения ввела в Европе моду на путешествия, комфорт, духи, большие отели и отдых на побережье Атлантики - так, например, знаменитый отель в Биаррице Hotel du Palais, он же вилла "Евгения", был построен Наполеоном именно для своей жены.

Императрица любила живопись и часто приближала к себе нравящихся ей художников. Среди прочих она выделяла немецкого портретиста (ставшего благодаря этому очень модным и востребованным) Винтерхальтера, который написал большую часть ее портретов.

В 1856 году у императорской четы родился наследник - принц Наполеон Эжен Луи Жан Жозеф. Новый двор, возрожденный по образцу Первой империи, разместился в пригороде Парижа Тюильри. Были восстановлены и строгий придворный этикет, и многочисленные придворные должности, и императорская гвардия.

Императрица Евгения установила при дворе своеобразный культ Марии-Антуанетты, разыскивала ее мебель, заказывала копии ее любимых предметов для своих резиденций. За историю правления Наполеона III Евгения трижды была регентшей, исполняя обязанности отсутствующего во Франции по разным причинам Луи Наполеона.

Императрица управляла государством во время Итальянского похода и путешествия Наполеона в Алжир. В дальнейшем императрица Евгения играла одну из первых ролей в государственном управлении, ощутимо влияя на внешнюю и внутреннюю политику Франции.

После смерти мужа Евгения жила в Англии и Испании. Она пережила своего супруга почти на полстолетия и умерла 11 июля 1920 года в Мадриде в возрасте 94 лет.

В Стамбуле говорят , что один из дворцов султан выстроил в честь Евгении...

Источник: http://www.botinok.co.il/node/55483

Кирстен Данст

В современном мире многие юные дарования снимаются в кино, но лишь единицы из них могут сыграть свою роль так, как бы это сделал настоящий актёр. Дети слишком просты, чтобы быть симпатичными, не умеют проникнуться в характер героя, не могут вжиться в роль так, как бы это сделал актёр постарше. Натали Портман, например, удивительно сыграла в фильме «Леон», в котором она кажется намного старше, чем есть на самом деле. Но даже эта работа и близко не стоит с тем, как подошла к делу Кирстен Данст в «Интервью с вампиром». Она фактически должна была играть взрослую женщину, имеющую богатый жизненный опыт, но волей судьбы заключённую в тело ребёнка. И она сделала это! Причём, с такой чувственностью и точностью, что была номинирована на Золотой Глобус (1994). Не менее успешным был её постепенный рост через подростковые фильмы к более взрослым картинам, а с выходом «Человека-паука» (2002), вошедшего в пятёрку самых кассовых хитов в США, она смогла сконцентрироваться на идее написания сценариев и режиссёрской работе.

Родилась Кирстен Кэролайн Данст 30 апреля 1982 года в городе Поинт Плезант, штат Нью-Джерси. Её папа, Клаус, был медицинским работником. Мама, Инес, несостоявшаяся актриса, была владелицей художественной галереи. В 1987 году у Кирстен, которую обычно звали Кики, потому что она не выговаривала своё полное имя, родился брат - Кристиан.

Мама Кики мечтала сделать из неё модель, в то время как Клаус сомневался, что из этой затеи что-нибудь выйдет. Таким образом, Кирстен начала свою карьеру в возрасте 3-х лет. В 4 года она уже была в агентствах Elite и Ford. Свой дебют на телевидении она совершила, снявшись в рекламе кукол. За этим последовала ещё куча рекламных роликов, а в 6 лет её показали в эпизоде одной из пародий «Saturday Night Live». Всё это время она посещала школу Ranney School в городе Тинтон Фоллз в Нью-Джерси. Вскоре Клаус и Инес развелись, и как только Кирстен впервые появилась на большом экране в фильме Вуди Алена «Нью-Йоркские истории», Инес забирает её и Кристиана в Лос-Анджелес, надеясь увидеть, как её дочь станет звездой.

И она не заставила себя долго ждать. После того, как Кирстен озвучила мультик «Служба доставки Кики» (совпадение с её прозвищем в названии случайно) про маленькую ведьму, и получила роль в длиннющем сериале «Любовь», начался её звёздный час. Фильм «Костёр тщеславия» Брайана Де Пальмы, основанный на бестселлере Тома Вулфа, с участием Тома Хэнкса и Брюса Уиллиса выглядел очень прилично. И Кирстен очень вжилась в роль Кэмпбелл Маккой, дочери Шермана Маккоя, биржевого брокера с Уолл-Стрит, у которого всё было хорошо до тех пор, пока он не сделал один неправильный шаг в своей жизни, способный полностью её разрушить.

Эта картина, к сожалению, стала одной из самых больших бомб в истории, но Кирстен это не коснулось. Посещая частную католическую школу Нотр-Дама в Лос-Анджелесе, она тем временем снялась в глупой, но забавной комедии «Нервы на пределе». Затем последовала небольшая роль Кошечки в сериале «Сёстры» с участием Сьюзи Куртц, Эшли Джадд и, в течение некоторого времени, Джорджа Клуни. Потом была роль в сериале «Звёздный путь: Следующее поколение», потом в «Темноте на рассвете», где она играла тинэйджера, увлекающегося наркотиками, и, наконец, в фильме «Жадность», где Майкл Дж. Фокс и другие охотились за богатством Кирка Дугласа.

В 1994 году Кирстен Данст заставила миллионы женщин ревновать (в частности, Кристину Риччи, которая также претендовала на эту роль), когда она сыграла с Томом Крузом и Брэдом Питом в фильме «Интервью с вампиром» режиссёра Неила Джордана. Конечно, в 11 лет она не могла испытывать никаких чувств к каким-то там мировым знаменитостям. «Ни о какой сексуальности не может быть и речи, когда вы в этом возрасте» - заявила она позже. Даже после её первого поцелуя с Брэдом Питом на экране она сказала: «Ну да, я поцеловалась с Брэдом Питом, ну и что? У него были потрескавшиеся губы. Он был нежен и добр со мной, но это была всего лишь игра».

Они все прекрасно относились к Кирстен. Круз и Пит стали ей как два старших брата. Круз даже купилрождественскую ёлку, которую поставили в её гримёрной. Позже, в журнале People Magazine, написали: «Казалось, в теле этой маленькой девочки был опыт 35-летней актрисы», и они были абсолютно правы. Кирстен была подобна Клаудии, девочке, ставшей вампиршей из-за Лестата (Круз) и Луи (Пит), и заточённой в тело ребёнка, в то время как её разум и желания взрослели. Истинно дьявольским казалось то, насколько быстро и уверенно она приняла жизнь вампирши, вырезая и убивая без сожаления, в отличие от вечно вздрагивавшего Луи. Несомненно, она была достойна того, чтобы получить за свою роль Золотой Глобус.

В том же 1994 году Кирстен ждал ещё один успех, на этот раз в картине «Маленькие женщины» (это была уже вторая роль, которую она отхватила у Кристины Риччи). Кирстен сыграла младшую дочь, вредную Эмми, которая, когда вырастет, хочет стать похожей на Саманту Матис.

Затем последовала роль в замечательном фильме «Джуманджи», где её героиня вместе со своим братом (Бредли Пирс), играя в древнюю настольную игру, случайно выпускает Робина Уиллиамса, который был заточён волшебными силами в эту игру на 26 лет. К несчастью, вместе с ним они высвободили и целое стадо диких животных, которые начинают терроризировать их маленький город.

Но не все роли были такими забавными. Пришла пора «смертельно» серьёзных ролей. В сериале «Скорая помощь» («ER») Кирстен сыграла эпизодическую роль в качестве Чарли Чимайнго - подросток, взятый под крыло Доктора Росс (Джордж Клуни). Следующая роль была в фильме Кита Гордона «Мать ночь», где Ник Нолти играл американского шпиона, притворявшегося антисемитом. Причём так хорошо притворялся, что все посчитали его ненавистником евреев. Шерил Ли играла его жену, которая спустя годы вернулась вместе с Кирстен, которая играла её сестру. Очередной фильм с Кирстен Данст - «Осада Руби Риджа» - это пересказ реальной истории Рэнди Вивера, сёрвайвелиста (сторонника за выживание в условиях войны), чей дом в Айдахо был осаждён ФБР в 1992 году. Лаура Дерн играла его жену, а Кирстен - его дочь.

Теперь Кирстен постоянно сопровождал репетитор, потому что вплоть до 2000 года её рабочий график предполагал очень редкое посещение школы. Она снова снялась в сериале, на этот раз он назывался «Башня ужасов», в котором она играла племянницу Стива Гуттенберга, помогающую ему в расследовании исчезновения пяти человек (включая юную звезду) в отеле «Hollywood Towers Hotel» в 30-х годах. Также Кирстен озвучила юную Анастасию в мультфильме с одноимённым названием (взрослую Анастасию озвучила Мег Райан).

После этого, обладая опытом совместной работы с Хэнксом, Уиллисом, Питом, Крузом, Клуни, Нолти и Дугласом, она пополняет свой список коллег-мужчин ролью в фильме «Плутовство» («Хвост виляет собакой» - «Wag The Dog»). По сюжету президента США обвинила в сексуальном домогательстве молодая девушка и, чтобы отвлечь внимание СМИ от этого инцидента, Вашингтон приглашает доктора Роберта Де Ниро и голливудского продюсера Дастина Хоффмана для организации мнимой войны США с Албанией. Кирстен здесь снова выглядит превосходно, на этот раз - в качестве актрисы, играющей девочку, которая убегает от албанских насильников с её излучающим симпатию котёнком. Годом позже у Кирстен будет небольшой роман с сыном Дастина Хоффмана - Джейком.Фильм «Верное сердце», где Кирстен играет одну из двух детей, блуждающих в лесах Канады после авиакатастрофы, был в стиле Диснея. Благодаря доброте местного жителя и его медведя дети могли бы добраться до безопасного места, но на их пути встают охотники на медведей. Это должна была быть последняя «детская» роль Кирстен. Впоследствии она ещё сыграла в фильме «Пятнадцатилетие и беременность», описывающем реакцию родителей на незапланированную беременность их дочери.

В следующем фильме под названием "Солдатики", в котором изготовленные военными микросхемы стали действующими фигурами, Кирстен сыграла роль крутой девочки-байкера, сумевшей помочь скучному герою фильма. Им пришлось притворяться атакованными тысячей маленьких демонов, которых на самом деле-то и не было.Но Кирстен злило, что её персонаж, как было сказано, храбрая девчонка, в конечном счёте, влюбилась в полного зануду.

В дальнейшем Кирстен целенаправленно меняет съёмки в подростковых комедиях на чрезвычайно серьезные драмы. В фильме «Заговор проказниц», она проводит с Гэби Хоффманом и Рейчел Лэй Кук операцию по предотвращению слияния их школы для девочек со школой для мальчиков (то есть, по возвращению к совместному обучению как в 1963 году), откалывая такие штуки как спаивание мальчиков с хора. В «Дьявольской арифметике» она играет современную еврейскую девушку, которая, не будучи в восторге от соблюдения каких-либо традиций, оказывается в лагере смерти во времена Второй Мировой войны. В съемке фильма приняла участие ее подруга Бриттани Мёрфи.

После этого Кирстен снялась в современной классике Софии Копполы «Девственницы-самоубийцы». Здесь Кирстен предстала в образе Люкс Лисбон, одной из пяти сестёр-блондинок, проклятых их жестокой религиозной матерью (Кэтлин Тёрнер) и безответным отцом (Джэймс Вудс). После того, как одна из сестёр пытается совершить самоубийство, они ненадолго становятся свободными на радость соседних парней. Но однажды Люкс проводит ночь с привлекательным Джошем Хартнеттом, а поутру находит себя одной лежащей по середине футбольного поля: все романтические иллюзии разбиты, и самоубийство сестры подвергается размышлению. Это прекрасный фильм, одновременно неясный и ослепительно яркий, как летний сон. И Кирстен, в первый раз сыгравшая роль девушки, не разборчивой в связях, справилась с ней.

Далее, более комедийная картина, где Кирстен сыграла Эмбер Аткинс - фильм под названием «Убийственные красотки» - горькая насмешка над участницами конкурса красоты. Здесь Кирсти Элли играет бывшую победительницу конкурса красоты, которая добилась известности в её маленьком городке и надеется, что её дочь, которую сыграла Денис Ричардз, также победит в нем. Поэтому она прибегает ко всем жестоким методам разрушения планов её соперников (на что полиция закрывает глаза), но просто не в состоянии переплюнуть Аткинс. Также в фильме показана Бриттани Мёрфи. Это жестокий и очень смешной фильм. Такой же смешной, как «Подруги президента», где Кирстен Данст и Мишель Уильямс играют двух студенток, которые во время экскурсии по Белому Дому не только встречают президента Ричарда Никсона, но и становятся его единственными советниками, а также оказываются теми самыми знаменитыми и загадочными анонимными источниками информации «Deep Throat» для журналистов Вудворда и Бернстайна в Уотергейтском скандале.

К этому времени Кирстен уже снимается в пяти фильмах в год. 2000 год принес фильм «Ворон 3: Спасение», где невинный человек, казнённый за убийство его девушки, позже воскрес в облике воронов, ищущих правду и защищающих подверженную опасности сестру его девушки, которую сыграла Кирстен. Позднее вышел фильм «Город удачи», где Кирстен стала Лидой Дойлз, юной девушкой, сбежавшей из дома, чтобы найти своего отца, Джеймса Каана. И нашла она его в Лас-Вегасе. Как оказалось, её отец был вовлечен в большую игру в покер со своим заклятым врагом. Некоторое время Кирстен была бесспорной королевой подростковых комедий.

После «Убийственных красоток» появился фильм «Добейся успеха», где под именем Торрэнс Шипман она играет капитана команды школьной группы поддержки в привилегированной школе. Обнаружив, что программа выступления команды украдена у команды Клоуверс, они должны поставить другое выступление и выиграть в чемпионате.На самом деле Кирстен уже выступала как капитан группы поддержки. Будучи студенткой, она занималась этим, потому что, находясь вдали от школы и усердно работая, она думала, что это поможет ей приноровиться к фильму.

После этого хита, собравшего $68 млн. в США, вышел фильм «Вирус Любви», где Бен Фостер, встречавшийся несколько лет с одной и той же девушкой, расставшись с ней, понял, что сестра его лучшего друга уже выросла. В этом фильме у Кирстен певческий дебют, она спела «Dream of Me» и в реальной жизни встречалась с Фостером около полугода. Он был её первой любовью.

До «Вируса Любви» Кирстен снялась ещё в паре драм. Во-первых - это фильм «В глубине», где она сыграла трагическую героиню в истории, имевшей отношение к Линну Редгрейву (с которым Кирстен сыграла в «Заговоре проказниц»). Далее шёл фильм «Первая любовь» - европейская переделка тургеневской истории, где Кирстен - бедная русская девочка 19 века, ради которой её уже взрослые поклонники готовы пойти на всё.Один мальчик влюбляется в неё, но в число её поклонников входит также и его отец. Это типичная мелодраматическая и наводящая тоску русская история, которая, тем не менее, показала, что Кирстен хотела оставить все эти шумные игры позади.