|

|

На Руси женские поединки существовали издревле. Еще в

конце XIV века Псковская судебная грамота определяла, что в случае судебного

поединка между женщиной и мужчиной, возможно от лица поединщицы выставление

родственника или наймита. Но между собой женщины должны биться самостоятельно.

В XVIII веке Петр I ввел запрет на поединки, который затем подтверждался

почти всеми императорами. Но дуэлей от этого меньше не становилось. Любопытно,

что в поединке успела поучаствовать даже будущая императрица Екатерина

II, которая в бытность принцессой, в июне 1744 года дралась на шпагах

с троюродной сестрой принцессой Анной Людвигой Анхальт. Дуэлянткам было

всего по 15 лет, и поединок, к счастью, завершился бескровно.

Возможно, в память об этом событии императрица смотрела на женские дуэли сквозь пальцы, лишь бы они не заканчивались серьезным ранением или смертью. Считается, что в период правления императрицы только три женские дуэли завершились смертельным исходом. Многие русские дамы хорошо владели оружием и были не прочь при его помощи выяснить отношения. В публикациях неоднократно встречал упоминания, что только в 1765 году среди придворных дам произошло 20 дуэлей, в 8 из которых в качестве секундантки участвовала императрица. В последнее (участие Екатерины), честно говоря, верится с трудом.

Самой известной дуэлью того времени с участием россиянок стал поединок, произошедший в 1770 году между княгиней Екатериной Дашковой и герцогиней Фоксон. Произошел он, правда, не в России, а в Лондоне. В доме графини Пушкиной две образованнейшие женщины Европы мирно беседовали. Постепенно беседа переросла в дискуссию, а затем в жаркий спор, закончившийся взаимными пощечинами и вызовом на дуэль. Примирить дам не удалось, и поединок на шпагах, произошедший тут же в саду, закончился ранением Дашковой в плечо.

Если мужчины традиционно дрались на природе, предпочитая

пистолеты, то россиянки сводили счеты на шпагах не выходя из дома. Существовали

даже светские салоны, которые славились именно дамскими поединками. Так,

в салоне госпожи Востроуховой, если верить сплетням, только в 1823 году

произошло 17 женских дуэлей.

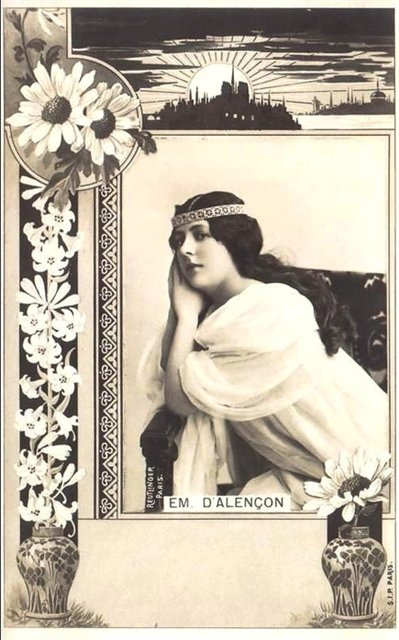

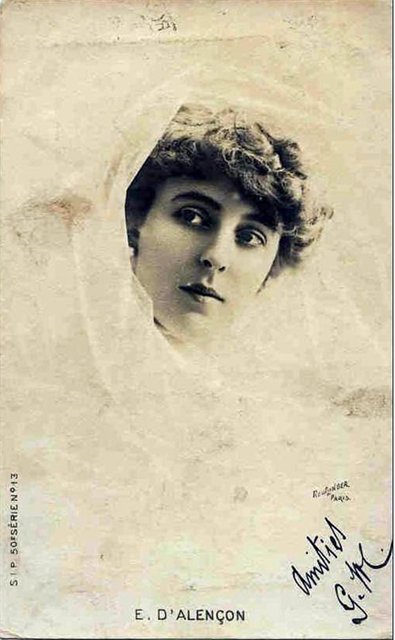

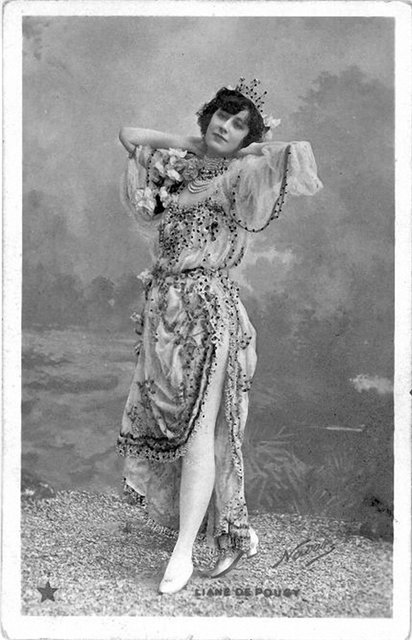

Любопытные записки о поединках россиянок оставила французская маркиза

де Мортене: «Русские дамы любят выяснять отношения между собой с помощью

оружия. Их дуэли не несут в себе никакого изящества, что можно наблюдать

у француженок, а лишь слепую ярость, направленную на уничтожение соперницы».

Возможно, со стороны виднее, тем более, что в её родной Франции в этот

период женщины дрались обнаженными до пояса, что выглядело, наверное,

действительно изящнее. А про «слепую ярость» оставим на её совести, ведь

смертельные исходы в российских женских дуэлях были крайне редки.

Любопытно, что русская литература и живопись обходят женские дуэли молчанием, тогда как в Европе им посвящали романы и картины. Наибольшую известность получило полотно «Женская дуэль», созданное испанцем Хосе де Риверой в 1636 году. Бывающие в Испании могут увидеть его в мадридской галерее «Прадо». Сама дуэль произошла задолго до создания картины. В 1552 году неаполитанки Изабела де Карацци и Диамбра де Петтинелла, претендовавшие на любовь молодого повесы Фабио де Зересола, решили выяснить отношения путем поединка на мечах. Неаполитанские мечи были ненамного тяжелее шпаг, и многие дамы искусно ими владели. В то время дамский поединок был экзотикой, поэтому молва о нем сохранилась надолго, подсказав художнику сюжет картины.

К моменту написания картины европейки уже вовсю выясняли отношения с оружием в руках. Живи художник во Франции, он бы, наверное, избрал другой сюжет – дуэль маркизы де Несль и графини де Полиньяк, произошедшую осенью 1624 года. Особенностью этой дуэли было то, что дрались женщины из-за кардинала Ришелье, только что получившего пост первого министра короля. Наверное, святостью кардинал себя особо не утруждал, так как дуэль стала результатом явно не теологических споров. Хотя женщины и выбрали для выяснения отношений пистолеты, дуэль завершилась малой кровью – графиня несильно ранила соперницу в плечо. Но, видимо, этот поединок потешил тщеславие кардинала, что он даже упомянул его в своих записках. А подробности этой пикантной истории еще долго смаковались в аристократических кругах Парижа.

Дамы столь привыкали к оружию, что даже позировали художникам со шпагами в руках. На картинах Жана Беро элегантные француженки держат шпаги так непринужденно, как будто оружие является обычным аксессуаром дамского наряда, как, например, веер или зонтик. Некоторые дамы до такой степени осваивали искусство фехтования, что начинали вызывать на поединки мужчин. Наибольшую известность получила мадемуазель де Мопен, проведшая несколько успешных дуэлей с мужчинами. Её реальные похождения положил в основу своего романа «Мадемуазель де Мопен» писатель Теофиль Готье. Роман написан увлекательно и стоит того, чтобы его прочитать. В наши дни описания женских поединков в СМИ не редкость, но в подавляющем большинстве это обычные бытовые драки и поножовщины, не имеющие ничего общего с дуэлями.

Текст: Владимир Рогоза

Источник: http://www.botinok.co.il/node/54804

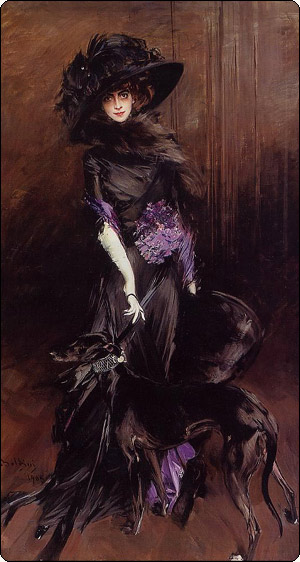

Луиза Казати

|

|

Неистовая маркиза – это романтизированная биография маркизы Луизы Казати, чья экстравагантность была притчей во языцех, и мало кто догадывался, что это способ изживания детских комплексов робкой дурнушки из богатой семьи. Став взрослой, эта итальянка изумила Европу необычной (подчёркнутая стройность, огромные подведённые глаза, и копна рыжих волос) и пристрастием к монохромной гамме в нарядах и интерьерах (даже собак и кошек она подбирала под цвет гостиной и платьев). Её имя приянто называть в одном ряду с Габриэле Д Аннуцио, Сергеем Дягилевым, Львом Бакстом, Айседорой Дункан, Вацлавом Нижинским. Издание выполнено во вкусе самой мвркизы – мелованная бумага, лаковый узор на обложке, роскошные иллюстрации.–Le Figaro Madame (Россия)

«Хочу стать живым шедевром», - ещё в молодости заявила Луиза Казати, и у неё это отлично получилось. Живя то в Венеции, то в Риме, то в Париже, то на Капри, маркиза только и делала, что эпатировала публику: коллекционировала дворцы, выгуливала на поводке гепардов, обожала змей, спускала целые состояния на роскошные пиршества. Её боготворили Д’Аннуцио и Дягилев, Пуаре, Бакст и Эрте шили для неё наряды, Больдини, Мартини, Ван Донген и Сулоага писали портреты, Мэн Рей, Битон и де Мейер запечатлевали на фотоплёнке пронзительный взгляд её огромных глаз…Это первая книга о легендарной маркизе, вышедшая на русском языке.

Не было в истории женщины удивительнее маркизы Луизы Казати – поскольку вся жизнь её была один большой спектакль, который она с настойчивостью до самой смерти продолжала; один большой, как бы сейчас сказали, перфоманс, удивительное представление, для которого она старательно создавала костюмы и оформляла интерьеры, что в итоге стоило ей состояния, и умерла маркиза в нищете. Однако, к её образу дизайнеры и художники возвращаются по сю пору. Каждый модельер с образованием (а в случае с Европой и без образования) слышал о Луизе Казати и знает, что густо обведённые чёрным, огромные глаза, бледное вампирье лицо и волосы а ля медуза Горгона – это она. В 70-е годы о ней активно снимали кино: самый известный фильм назывался «Время покажет», где играла Лайза Миннелли и Ингрид Бергман. Издательство «Слово» выпустило книгу "Неистовая маркиза".

Судьба легендарной Луизы Казати» с шикарными иллюстрациями (наверное, нет такого человека на земле, не считая политических лидеров, которого бы так часто рисовали). Родилась в богатом и благородном семействе, красотой особенной по молодости лет не отличалась, была отдана замуж за красивого, беспечного отпрыска столь же благородного семейства, родила дочь, познакомилась с французским писателем Габриэле д’Анунццио, и тут, что называется началось. Ну, для начала мужу она изменила, а потом стремительно начала менять себя. Она стала произведением искусства – таким, какой её, казалось, видел любовник. И стала такой, какой её даже эсцентрик д’Анунццио не мог вообразить. Она купила венецианский палаццо, которое почти разваливалось и начала вкладывать в него невероятные средства: за стенами, которые, казалось, готовы были обвалиться, всё сверкало неимоверной роскошью: канделябры из мастерской знаменитых стеклодувов, подсвеченные изнутри алебастровые вазы с цветами из слоновой кости, стаи белых павлинов и дрозды-альбиносы в роскошном саду – Луиза специально выдержала всё в чёрно-белом цвете, а один раз наделала шума, выкрасив свою гондолу в белый цвет, вопреки городским правилам. Из Рима привезли её чёрных и белых борзых.

Просторный сад наверняка порадовал их больше, чем соседи – пара гепардов: Луиза стала появляться на веранде с пятнистыми хищниками, которые сопровождали её и в прогулках по лагуне. Вдобавок она наняла себе экзотического слугу – исполинского негра по имени Гарби. Он стал одним из главных действующих лиц в карнавалах, которые она устраивала. А карнавалы она любила, всякий раз заказывая для них костюмы знаменитому Льву Баксту, ни много, ни мало. Внешность маркизы с годами становилась всё более шокирующей: оттенок пудры был всё более мертвенным, изумрудные, обведённые угольно-чёрными кругами (до бровей) глаза, пугали. На веки Луиза накладывала индийскую тушь и наклеивала тонкие полоски чёрного бархата. Длина её накладных ресниц год от года увеличивалась; пламенные губы могли поспорить с геенной огненной откуда она, по мнению многих и появилась. Из многочисленных источников известно о необычных ночных прогулках маркизы: накинув меховой палантин на голое тело, она расхаживала по площади Сан-Марко со своими гепардами в бриллиантовых ошейниках. Сзади шествовал мавр с двумя горящими факелами, освещая эту потрясающую картину для публики.

Источник: http://www.marchesacasati.com/russian_edition.html

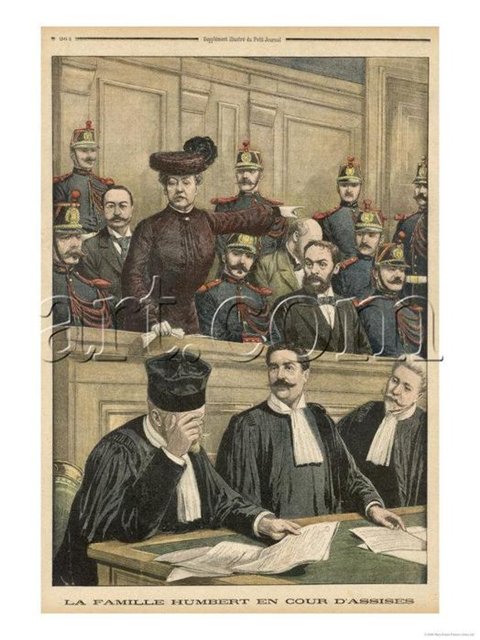

Тереза Юмбер

Тереза Юмбер (Therese Humbert) была прачкой в доме мэра Тулузы, однако все горожане знали, что она голубых кровей, что рано или поздно правда восторжествует и ее отец вернет их родовое поместье. Отец Терезы настолько уверенно говорил об этом, что ему охотно ссужали деньги в счет будущих доходов от поместья, а его дочь в конце концов женила на себе сына мэра. В 1874 году отец Терезы умер, но в старинном сундуке, где якобы хранились бумаги, доказывающие его дворянское происхождение, не оказалось ничего, кроме обыкновенного кирпича. Старик обладал своеобразным чувством юмора.

В семействе мэра невестке-бесприданнице устроили скандал. Однако Тереза не растерялась и поведала другую историю. И вовсе фантастическую по сравнению с историей ее отца, но Терезе, как ни странно, поверили. Она рассказала, что получила наследство от чикагского миллионера Роберта Генри Кроуфорда (Robert Henry Crawford). Он якобы ехал в поезде, неожиданно почувствовал себя плохо и помер бы, если бы не Тереза, оказавшая ему первую медицинскую помощь. Миллионер благополучно вернулся в Штаты, где все-таки скончался, но перед этим завещал свое состояние отзывчивой французской девушке. Ценные бумаги — облигации и боны — якобы лежат в личном сейфе Терезы, но по условиям завещания чикагского миллионера реализовать их можно только по достижении Терезиной сестрой Мари 21-летнего возраста (Мари тоже была в том поезде).

Под это завещание, которое никто не видел, Тереза получила практически неограниченный кредит во французских банках. Пользовалась она им без стеснения — ее задолженность только одному из лилльских банков достигла 7 млн франков. А когда лионский банкир Делатт (Delatte) отправился в Бостон, где, по словам Терезы Юмбер, жили племянники покойного чикагского миллионера, выяснилось, что ни в Бостоне, ни в Чикаго ни о каком Роберте Генри Кроуфорде и слыхом не слыхивали. Однако донести свое открытие до французских соотечественников лионский банкир не успел, потому что его труп со следами насильственной смерти выловили из нью-йоркской Ист-Ривер.

Между тем 21-я годовщина со дня рождения сестры приближалась, и Терезе надо было придумать себе новый источник доходов. На этот раз она решила не врать, а просто зарегистрировала страховую компанию Rente Viagere, которая гарантировала вкладчикам именно то, что стояло в названии компании, а именно пожизненную ренту. По идее, страховые компании такого рода, собрав деньги с вкладчиков, пускают их в оборот и получают прибыли. Но Тереза, поставив в качестве зицпредседателей Rente Viagere своих родных братьев Эмиля и Романа, и не собиралась заниматься инвестициями. Она просто строила то, что сейчас называют “пирамидой”. Причем строила ее основательно — Rente Viagere продержалась на плаву 20 лет. За это время провинциалка Тереза превратилась в Большую Терезу (La Grande Therese), парижскую светскую львицу, перед которой стелились банкиры и политики, желавшие вложить свои деньги в ее сверхдоходную Rente Viagere.

Однако все имеет свой конец. Один из управляющих Банка Франции Жюль Виза (Jules Bizat) увидел, что пирамида Терезы своими размерами угрожает финансовым кризисом национального масштаба, и доложил об этом премьер-министру Пьеру Вальдек-Руссо (Pierre Waldek-Rousseau). Премьер не мог открыто выступить против мадам Юмбер (тогда кризис разразился бы точно) и велел опубликовать серию разоблачительных статей в газете “Матэн” (Matin). В ответ адвокат Терезы мэтр Дюбуи (du Buit) пообещал прилюдно открыть сейф в спальне мадам Юмбер, чтобы все убедились в чистоте помыслов его патронессы. Демонстрация содержимого сейфа была назначена на 8 мая 1902 года.

За два дня до назначенной даты дом мадам Юмбер сгорел дотла. Невредимым остался лишь сейф из ее спальни — он был несгораемым. А следующей ночью Тереза со всем своим семейством исчезла из Парижа. Однако семь месяцев спустя ее арестовали в Мадриде, привезли обратно и отдали под суд. Большая Тереза села на пять лет в тюрьму. А ее открытый сейф выставили в витрине одного из магазинов на парижской рю Бланш (rue Blanche). По свидетельствам современников, перед витриной было не протолкнуться. Сейф был пуст, лишь на дне одиноко лежал кирпич.

В 1983 году о ловкой аферистке снят фильм с Симоной Синьоре в главной роли.

Источник: http://botinok.co.il/node/50112

Донна Риид

Если бы она была жива – Америка пышно отметила бы

ее день рождения на этой неделе. Но ее нет. Её жизнь продолжается сегодня

в фильмах, что не сходят с экрана, в четырех детях, в памяти зрителей.

А их были миллионы.

Нам хорошо знать ее имя, потому что она первой в Голливуде – белая американская

католичка – выступила в поддержку Израиля, как только он был создан. В

первом американском фильме, посвященном антисемитизму в Америке - «Большой

миг» (Big moment) она сыграла жену мятущегося американца, не способного

принять решение - ехать или не ехать в новорожденную страну Израиль. Она

– звезда и красавица Америки – вставала во весь рост на экране и говорила:

«Поехали». И авторы – честь им и хвала – так и не давали окончательное

вопроса на ответ, кто же она по национальности… Её героиня. Она была еврейской

женой. Поверьте, согласиться на эту роль - это был ПОСТУПОК. Потому что

не об антисемитизме Голливуда той поры я намерена говорить, а о ней.

Американцы произносят её имя протяжно: «Ри-и-ид». И те, кто понимают, расплываются в благостной улыбке: да-а-а, было время, когда это имя знали все. Хрупкая, изящная, лёгкая, подкупающая искренностью и чистотой улыбки, – она навсегда останется загадкой, которую не разгадать. Под этим именем, которое ей придумали в тридцатые годы прошлого века на студии «мистера Мейера», как называла она его, актриса вошла в сонм кумиров Голливуда.

- Родители её – мои бабушка и дедушка, назвали маму, когда она родилась, Донна Белл, - рассказывает дочь актрисы Мэри Анна Овен. - Фамилия была Муллинжер, что для Голливуда совершенно непроизносимо. Она родилась 27 января 1921 года неподалеку от города Денисон в штате Айова. Родители ее – мой дед Вильям Муллинжер и бабушка Хэйзел Шайвз - были обыкновенные белые законопослушные фермеры. Выращивали, что росло на земле, ухаживали за скотиной и учили тому же своих пятерых детей. Когда маме пришла пора идти в школу, её отвели в какой-то маленький класс, где было всего 12 детей в однокомнатной деревенской школе. А когда ей исполнилось 13 и настала пора хай-скул, - ее перевезли к ее бабушке Мэри Муллинжер в Денисон – ближайший город с населением 4 тысячи человек.

Это было огромным событием для мамы. Как пишут ее биографы, - застенчивый тинейджер – она плохо переносила большое скопление людей. Один из её учителей, Эдвард Томпкинс, вспоминал, как старался помочь ей выбраться из скорлупы. Он дал ей книгу «Как завоевать друзей» и посоветовал записаться в драмкружок. Донна последовала совету учителя и вскоре стала любимицей школы. А ближе к выпускному сыграла в школьной пьесе главную роль и единогласно была избрана Королевой Кампуса. Мама спокойно отнеслась к этому и после конкурса вернулась к своей обычной жизни - в огород, к корове, доить которую была ее обязанность, к лошадям и пони, за которыми ухаживала. И к младшим двум братьям и сестре. Вторая сестра – Карен – родилась, когда мама покинула родительский дом.

- Я читала, что Донна мечтала найти работу секретарши,

чтобы собрать деньги на колледж и выучиться на школьную учительницу.

- Да, она готова была на все, лишь бы получить образование, но это были

годы депрессии, ферма не приносила дохода. Как раз в это время её тётка

Милдред - сестра отца, что жила в Калифорнии, - написала, что городской

колледж Лос- Анджелеса предлагает хорошие бизнес-курсы за небольшую плату.

Донна сложила свои пожитки и в сентябре 1938 года прибыла в Лос-Анджелес.

Ей было семнадцать лет.

- Как она попала на киностудию?

- В Лос-Анджелесе ежегодно проходит Парад роз, и на этом параде она представляла

свой колледж и снова была избрана Королевой. «Лос-Анджелес Таймс» традиционно

печатает фото красавиц этого парада. Фотографию увидели в Голливуде, и

маму пригласили на интервью. Ну, а когда ее увидел сам мистер Мейер, он

приставил к ней своего лучшего «коча» (тренера!) по актерскому мастерству

- я звала ее теткой потом… Маленькая еврейка из Венгрии – легенда голливудского

закулисья, первый советник Мейера в подборе звезд, Лилиан Сидни стала

на долгие годы советником и другом Донны. А тогда 17-летней девчонке она

помогала совершенствовать пластику, речь, а самое главное – не бояться

смотреть широко открытыми глазами – так они были прекрасны и выразительны.

И Доннечка, как называла её Лилиан, потрясла её талантом и трудолюбием.

Ей создали образ неизвестно кого и придумали имя…

- Страшно представить, каким успехом она должна была

пользоваться в Голливуде. Как ей удалось уцелеть?

- Во-первых, крестьянский характер и прочная основа, заложенная родителями,

пуританская система ценностей, а во-вторых, она вскоре вышла замуж за

художника Вильяма Таттела, который боготворил ее и оградил от поклонников.

Он умер в минувшем году, и мне очень жаль, что я не встретилась с ним…

Потом Студия Метро Голдвин Мейер – МГМ - подписала с ней контракт и поработила

ее. Я смотрю фильмы тех лет с ее участием и думаю, как она должна была

страдать, играя какие-то маленькие роли в однообразных картинах, переходя

с одной съемочной площадки на другую.

- И все же список лент, в которых она занята, ошеломляет!

- Да. Прекрасный американский исследователь Бренда Скотт Ройс сложила

книгу, которую назвала «Донна Риид. Био-библиография», в которой коротко

перечислила все известные ленты с участием Донны Риид и награды. Получилось

140 страниц.

- Я знаю ковбойские ленты предвоенных лет, и всегда

диву давалась, как Донна ловко сидит в седле. Я была уверена, что это

голливудский тренинг…

- Нет, это осталось от фермерского детства, где верховая езда была нормой

жизни, забавой. А роли смазливой спутницы героев-ковбоев удручали ее до

такой степени, что Донна чувствовала себя глубоко несчастной. Сохранились

письма, в которых она писала, как она страдает от того, что ее роли не

значимы и не важны ни для сюжета, ни для нее, ни для зрителя.

- А я очень люблю «Портрет Дориана Грея»…

- Трудно сказать, как сложилась бы ее карьера, если бы не мой отец. Голливудский

агент Энтони Охштейн, сефардский еврей, который скрывал своё еврейство

под псевдонимом Тони Овен. Всегда улыбающийся, веселый, душа любой компании,

он увел маму у мужа-художника. Я нашла в одном письме невероятное признание:

«Я буду одинаково несчастна – если выйду за него замуж и если не выйду»,

написала она своей подружке. Это был правильный союз: Антони знал, ЧТО

надо делать, а Донна знала, КАК.

На смену легкомысленным голливудским тридцатым пришли умудренные горьким опытом сороковые. Голливуд замер на какое-то время, а по окончании войны ожил и загудел, как разбуженный улей. О страшной нелепости маккартизма, когда творцы Голливуда принялись доносительствовать и уличать друг друга в симпатиях к коммунизму, написано достаточно. Я смею полагать, что именно унизительные допросы, аресты, слушания и подслушивания, которые разбросали сценаристов и режиссеров взрывной волной подальше от студий, стали причиной того, что Тони Овен покинул студию и страну, на несколько лет отправившись в Англию. А настоящую фамилию и еврейство тщательно скрывал до конца своих дней. Вскоре в Голливуде накопилось недовольство студийными законами, и люди стали объединяться в независимые от студий группы. Режиссер Фрэнк Капра первым в истории Голливуда решил на свои собственные деньги и деньги друзей снять первый независимый от Мейера и Голдвина фильм. Он основал студию Liberty Films и пригласил в партнеры Джорджа Стивенса и Уильяма Уайлдера. Они хотели снимать серьезные и одновременно трогательные фильмы. У Донны Риид был контракт с МГМ и он не позволял работать на стороне. Тони Овен решил вмешаться. Сразу после того, как прочел сценарий, который предлагал Капра.

«Эта прекрасная жизнь»

Так назывался сценарий, который родился из сюжета рождественской открытки,

по которой писатель Ван Дорен Стерн написал рассказ "Величайший дар".

Кино начиналось на небесах и равного по прелести и ясности зачина я не

знаю в истории мирового кино: на черном поле темного экрана помигивала

звезда, и говорила человеческим голосом. И это был голос Бога. Воистину:

«В начале было Слово, и слово было у Бога». Бог Фрэнка Капры смотрел на

землю и призывал ангелов немедленно спуститься с небес, чтобы остановить

на земле отчаявшегося человека. Откликался один старый Ангел, который

вместо того, чтобы безропотно подчиняться Богу, начинал склочно торговаться

и требовать себе за труды… крылья. На черном фоне начинала помигивать

вторая звезда… Бог соглашался и принимался инструктировать Ангела. И весь

фильм был рассказом БОГА о человеке. Бог рассказывал бескрылому Ангелу

Второго Разряда историю Джорджа Бейли, жителя небольшого городка. Бейли

был настолько удручен бесчисленными проблемами, что принимал решение о

самоубийстве и Ангелу требовалось остановить Бейли…

На роль Бейли Фрэнк Капра пригласил никому кроме солдат американской армии не известного настоящего бригадного генерала, прошедшего всю войну, Джеймса Стюарта. Он был и остался первым и единственным в истории Голливуда военнослужащим такого высокого ранга, пришедшим на съемочную площадку. По-божески простой, по-ангельски понятной предстает на экране жизнь Бейли с самого детства. Мы узнаем, что он всегда хотел уехать из родного города, чтобы повидать мир, но обстоятельства не дали ему покинуть провинциальный городок. Джордж Бейли, владелец небольшой страховой компании, честный, отзывчивый, любящий муж и отец, пожертвовал собой ради образования брата, он копил каждый цент, чтобы поддержать на плаву семью, брал взаймы, защищал городок от злого банкира Поттера (Лайонел Бэрримор), женился на девушке, которую любил с детства (Донна Риид) и содержал и эту семью. И вот финал: злые люди и силы победили, он обманут, оклеветан, обобран до нитки и жить ему больше смысла нет…

Бог пунктирно набрасывал жизнь славного мальчика Бейли,

который по бедности рано начал работать – помогать старому Аптекарю. Заметил,

когда старик по ошибке подмешал в лекарство не тот компонент, и тем самым

спас и пациента от смерти, и аптекаря от тюрьмы. В другом случае он катался

с горки с мальчишками и спас младшего брата – вытащил из полыньи, куда

тот провалился. Это всё было замечено на небесах…

Тем временем на экране - Ангел спускался с небес в районе моста через

реку, и зяб в ожидании Героя, который вот-вот придёт топиться.

Красивый мистер Бейли – любящий муж и отец оравы детей – на глазах зрителя

терял чек на смешную по нынешним временам сумму в 8 тысяч, впадал в отчаяние,

грубил самой красивой жене на свете, обижал детей, которые наряжали елку

и готовили ему подарки, хлопал дверью, уходил в кабак, напивался с горя,

садился пьяным за руль, врезался в дерево, но оставался жив, и тогда в

полном отчании выходил на мост…

Авторы не позволили мистеру Бейли броситься с моста – его опередил старый

продрогший Ангел: он первым сигал в воду зимней реки перед носом отчаявшегося

героя, и принялся верещать:

- Помогите!

И жертвенный мистер Бейли прыгал. Еще в отчаянии, с нужного

моста, но уже – СПАСАТЬ другого. И тем - спасал себя.

Несостоявшийся самоубийца спасал второразрядного бескрылого Ангела Кларенса,

вытаскивал его на берег и в какой-то сторожке охранника под печкой они

оба сушили нижнее белье… «Эпохи Наполеона», как бесхитростно объяснял

Ангел, увидев недоуменный взгляд Бейли, которым тот окинул рюшики на его

исподнем. Мужчины знакомились. Бейли мрачно выпытывал, откуда Кларенсу

так много известно о нем, а тот прямодушно представлялся его персональным

Ангелом-хранителем.

- А где ж твои крылья? – щурился Бейли.

- Вот за ними я и прилетел! – радостно пояснял Кларенс.

Этого одного было бы достаточно, чтобы сделать добрую

сказку про рождественские чудеса. Но не только человек тут творил сценарий

- человек водил пером по бумаге, но у него явно был Соавтор, а потому….

Мистер Бейли ронял от досады страшные слова о том, что лучше бы ему было

не родиться. И тогда Ангел вел его по городу и приводил… на могилу младшего

брата Бейли, который погиб в той давней полынье, потому что Бейли его

НЕ спас, так как НЕ родился. Устраивал свидание с Аптекарем, который провел

жизнь в тюрьме, так как неверно смешал лекарства и его пациент умер… И

Бейли в ужасе застывал. Тут-то Ангел с укором указывал ему на то, что

ТАКАЯ прекрасная жизнь, как его, могла и не состояться… Так медленно герой

Бейли прозревает, как трезвеет, к концу фильма, и узнает, какой великий

сюрприз дарован нам небесами: наша собственная священная жизнь. Он бежит

домой и успевает помириться с красавицей-женой и детьми до конца фильма

и до первой рождественской свечи на елке…

Он провалился в прокате – этот великий фильм в далеком 1947 году.

Сегодня американцы хранят, как талисман и передают новым поколениям -

и саму ленту и традицию: в ночь перед Рождеством смотреть этот фильм.

Дома по ТВ, или в кинотеатре. Всей семьей они усаживаются с детьми и внуками

перед экраном и дружно плачут 60 лет спустя после премьеры.

- Как мама относилась к картине «Эта прекрасная жизнь»?

- Для нее фильм навсегда остался важным событием и в личной, и в профессиональной

жизни. Она говорила, что эта роль была самой трудной из всего, над чем

ей приходилось работать, но наряду с этим она принесла ей самое большое

удовлетворение. И нашел эту роль мой отец. Они только поженились и он

подбил ее попытать удачи в независимом кино.

- Ей пришлось расторгнуть контракт?

- Ему удалось договориться, что МГМ даст маму «взаймы» Фрэнку Капре… Роль

Мэри Бейли стала для мамы первой главной ролью в игровом кино. В 25 ей

предстояло сыграть героиню от 18-летней девушки до 40-летней женщины –

жены и матери большого семейства… Она была влюблена во все перипетии,

которые сулила ей эта роль, плюс – события развивались в провинциальном

городке и фильм давал ей возможность наполнить эту роль собственными знаниями

о жизни провинции на инстинктивном уровне… В анналы истории кино вошло

предание о том, как в сцене, где Донна Рид должна была запустить камень

в окошко дальнего дома, Капра заранее призвал специального человека, который

бы по сигналу разбивал стекло. А к великому удивлению группы, прекрасная

хрупкая Донна с первого раза попала и сама расколошматила камнем окно

без посторонней помощи. Ходили легенды о съемке сцены с поцелуем у телефона…

Они оба – Франк Капра и Джимми Стюарт - провели пять лет на фронте, только

пришли с войны и для обеих это был первый фильм после победы. Стюарт почему-то

не хотел вообще играть эту сцену…

- Не хотел целоваться с Донной?

- Да. Капра спрашивал каждый день - готов ли ты, а Стюарт говорил «нет».

Наконец, они оба пришли к маме и спросили, что думает она об этом поцелуе.

Она тут же согласилась и без единой репетиции они сняли сцену с поцелуем

с одного дубля. Но когда Капра восторженно крикнул «кат» - снято, - такой

наблюдатель за тем, чтобы все следовало по сценарию, сказал: «одну минуточку,

тут осталась несыгранной сцена - целых пол-страницы диалога»… Им следовало

сказать что-то про рождественский пирог… В общем, так эти пол-страницы

и пропали с этим поцелуем… И еще, конечно, КОРОВА… Мама любила вспоминать,

как однажды в перерыве между съемками возник разговор, где она обронила,

что росла на ферме. Кто-то услышал, сказал другому, тут же завязался спор

и старый актер - Лионел Барримор - отказался верить тому, что Донна -

фермерская девчонка. Пошли за ней. Она подтвердила ему лично, - что да,

что она еще была и старшей в семье, где было пятеро детей, и наравне с

родителями делала всю работу на ферме. Барримор, который категорически

отказывался верить, сказал, что он спорит на полсотни - после войны это

были деньги! – что она не сможет подоить корову. Мама сказала, - спорим!

Кто-то из съемочной группы отправился на поиски коровы. И, представьте,

нашел и привел корову прямо на съемочную площадку. И красавица-мама, конечно

же, совершенно спокойно села и подоила корову на глазах у съемочной группы…

Все были в шоке. А мама всегда говорила, что это были самые легкие полсотни,

которые она заработала в своей жизни.

- Опыт, приобретенный в независимом кино, когда-нибудь

пригодился маме?

- Конечно: ровно через десять лет после съемок Капры папа и мама сами

основали собственную независимую кинокомпанию и начали производство «Донна

Риид Шоу». Сохранилось письмо мамы к ее подружке по переписке, датированное

11 марта 1946 года. «Только что закончили съемки фильма с Томом Дрейком,

и я ухожу на картину «Эта прекрасная жизнь», где буду несколько недель

работать в паре с Джеймсом Стюартом (это его первая роль после войны).

Это будет мой большой шаг вперед, как я думаю, и Тони и я очень рады.

Пока что мы, как муж и жена, справляемся без сложностей с двумя кинокарьерами

в одной семье. Он прекрасный парень и это действительно прекрасная жизнь!»

- Вы родились одиннадцать лет спустя после фильма. Когда вы впервые увидели

фильм?

- Мой лучший друг Тимоти потащил меня в кинотеатр «Нуар» в Санта-Монике.

«Нуар» был арт-хаусным кинотеатром и вообще единственным местом в Лос-Анджелесе,

где можно было посмотреть независимое кино. Я до сих пор в восторге от

того, что впервые увидела фильм на большом экране, а не по телевизору.

Мне было двадцать…

- Невероятно!

- Тогда не было никакой аппаратуры – ни кассет, ни дисков… Конечно, у

нас дома был свой просмотровый зал и проекционное оборудование. Дома смотрели

кино – папа любил собирать друзей, но смотрели только новые – только что

законченные фильмы.

- И никто никогда не показал вам мамин фильм?

- Мама всегда старалась сохранить свою личную жизнь личной и в семье её

работа не обсуждалась. И так же она не получала никакого удовольствия

от того, чтобы сидеть и смотреть на себя на большом экране. Она очень

критично оценивала все в картинах и часто отмечала детали, которые ей

не нравились, но – нравились другим – сценаристам, режиссерам, руководству

студии… Есть фильмы, в которых даже я помню, что было два финала и снимались

оба, а потом – оставался тот, который нравился руководству, но не маме…

- Вы помните свои ощущения после первого просмотра?

- Первая реакция была шок: какая же молодая она была в ту пору! И как

она была прекрасна! От неё исходило сияние… Она была любящей и ждущей…

И не теряла надежды помочь Джимми Стюарту…

- Насколько характер Мэри Бейли на экране был близок маминому?

- Очень близко. Мамина интеллигентность, терпение и совершенно органичная

природная красота…

- А кто был ваш любимый киноактер в ту пору?

- В мои двадцать мы все обожали Джуллию Кристи, которая играла русскую

- знаменитую Лару из «Доктора Живаго». Ее красота тоже была совершенно

природной…

- Сколько вам было, когда вы узнали, что ваша мама –

кинозвезда?

- Не задумывалась… Это достаточно странно, но где-то до моего тинэйджерства…

Мама начала работать над «Донна Риид Шоу», когда мне исполнился год. Они

с папой делали эту телепрограмму почти десять лет. Она играла жену-домохозяйку

среднего Запада. Её муж – по сценарию – был детский врач-педиатр, который

принимал на дому. По сюжету к моменту выхода шоу в эфир они были уже 15

лет как женаты… У них было двое детей – мальчик и девочка. И позже – по

сценарию, когда дочь выросла и уехала учиться в колледж, они удочерили

еще одну маленькую девочку… Так что, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать,

что я была ребенком, когда родители были заняты этим шоу… А семья собиралась

вместе только в четверг вечером, когда мы садились смотреть «Донна Риид

Шоу». И я считала, что мама не звезда, а просто – работает на телевидении.

И однажды в мои 13-14, когда мы все были влюблены в Уорена Битти, мы вошли

с мамой в какой-то ресторан поесть и он вскочил, увидев её, бросился к

ней и я потрясенно спросила её: «Ты знаешь Уорена Битти?» И мама рассмеялась,

представила меня ему и как-то так сказала, что да, но не она, а они все

знают её… Но чтобы быть совершенно объективной, признаюсь, что рассматривать

ее, как отдельного человека, актрису, а не маму, я стала много позже.

И была страшно счастлива узнать, как мама талантлива.

- Когда фильм «Эта прекрасная жизнь» стал обязательным

атрибутом празднования Рождества?

- В начале восьмидесятых фильм его стали крутить снова и снова. Иногда

даже казалось, что уже многова-то… (ту мач!) Наконец, кто-то сообразил,

что нужно прекратить крутить это в течение года и давать раз-другой только

в Рождество. Так родилась традиция. И где-то в начале девяностых я ощутила,

что Рождество не полно, если телевизор не показывает «Эту прекрасную жизнь»…

вне зависимости от того, смотришь ты это или нет, - фильм стал частью

праздника… Увы – к тому времени мои родители после 26 лет брака разошлись…

Помню, как однажды какой-то кусок мы смотрели вместе с мамой… фильм крутился

где-то там – в глубине дома – на втором плане, а на первом были мы – дети,

которые всегда собирались вместе на рождественские праздники. Мама прекрасно

помнила дословно некоторые сцены, но она никогда не была самовлюбленной

актрисой и никогда не выпячивала себя. Знаю, что незадолго до смерти она

получила письмо от зрителя, который написал ей в середине восьмидесятых

– сорок лет спустя после премьеры! – что он был на грани самоубийства,

но, посмотрев фильм, принял решение жить…

- Научил ли этот фильм вас чему-нибудь, помог ли он вам?

- Безусловно! Этот фильм дает надежду. Помню, как в первый раз, когда

я смотрела его на большом экране, он потряс меня очень сильным ощущением

того, как крепки демократические идеалы, даже в те шестидесятые давал

ощущение, что всякая личность – только часть чего-то большего… Он поддерживал

обычных людей и их систему ценностей. Когда я смотрю фильм сегодня, я

думаю, что мистер Поттер представляет корпоративные интересы, с которыми

мы имеем дело сегодня. Правда, сегодня я не уверена, что такие люди, как

герой Джимми Стюарта могут противостоять им, но надеюсь, что я не права…

- Вам дали имя Мэри в честь Мэри Бейли?

- Мне часто задавали этот вопрос… Нет, моё имя – в честь Мэри Мулленжер

– моей прабабушки.

- Фрэнк Капра признавался, что этот фильм - его самый любимый.

- Стюарт тоже говорил, что из всех своих работ в кино он больше всего

любит роль Джорджа Бейли. Два старых друга, они искренне горевали, что

фильм не был принят и понят ни зрителем, ни критиками. И свалили провал

на маму, поскольку для нее это был дебют в главной роли. Она никогда не

проронила ни слова об этой несправедливости. Только в 1966 году - 20 лет

спустя, когда она – звезда! - была приглашена на юбилей ленты, и критики

рассыпались в комплиментах ей, она с горечью сказала корреспонденту журнала

«Голливуд-репортер»: «Теперь все прекрасны, даже я, а двадцать лет назад

они обвиняли меня».

Картина выдвигалась на "Оскар" по пяти номинациям:

лучший фильм, актер, режиссер. И не получила в 1946 году ни-че-го. "Золотой

Глобус" за лучшую режиссуру иностранные журналисты присудили Фрэнку

Капра. А в 2004 году журнал "Таймс" провел опрос на тему "Лучшие

фильмы, которые не получили Оскара". "Эта прекрасная жизнь"

заняла второе место. На первом - "Побег из Шоушенка". Сегодня

- спустя 60 лет - фильм представляет феномен американской киноиндустрии:

он единственный из старых фильмов, который из года в год продается всё

большим тиражом.

- Знаете ли вы, что «Эта прекрасная жизнь» известна в Росии и ее можно

купить на русском языке?

- Понятия не имею об этом. Но мне приятно слышать что русские получат

из этого фильма весточку о том, что жизнь одного человека очень важна

для других людей и что Бог вместе с ангелами работает над тем, чтобы сохранить

жизнь каждого человека. Мама была бы счастлива слышать об этом, потому

что – я знаю это из семейных преданий – во время Второй Мировой она много

делала для поддержки американских солдат, которые были на стороне русских

в борьбе с фашистской Германией. После ее смерти мы нашли корбку писем

солдат с разных фронтов, которые писали ей и просили, чтобы она ждала

их… Или такая, как она…

- Неужели фильм не растащили на цитаты?

- Мне рассказывали, что ленту высоко ценил молодой Стивен Спилберг. И

когда он начинал делать свою картину «И-Ти» - о маленьком пришельце из

космоса, он собрал всех участников проекта и заставил их снова и снова

смотреть этот фильм, объясняя, что он хочет, чтобы его зритель испытывал

те же чувства при просмотре его ленты…

- Какая жизнь была после «Эта прекрасная жизнь»?

- Папа «вернул» маму студии МГМ, как обещал, но она решила расстаться

с ними. Ушла на «Коламбия Пикчерс» и там началась другая жизнь. В ту пору

с одного кадра можно было определить, кто делал фильм – МГМ или «Коламбия».

И в 1953 году вышел на экраны легендарный «Отныне и вовеки» ( From here

to eternity) режиссера Фрэда Зиннемана.

«Отсюда - в вечность» - дословно переводится название фильма, в котором

впервые на экран игрового кино были перенесены события военного времени:

последние мирные дни американских солдат, когда еще есть пиво в кружках,

девочки в борделе, пластинки для патефона, танцы, влюбленности, ревности,

шепотки сплетен, адюльтеры офицерских жен с рядовыми. Но уже рвался из

горла первый в истории кино крик женщины, умоляющей солдата не ходить

на войну…

«И остаться живым!» - кричит красивая Донна Риид.

А солдат – что-то бормочет про долг и уходит. Тут-то

и налетают бомбардировщики и он погибает на крупном плане. Худенький,

беззащитный, возлюбленный самой красивой женщиной на земле… Конец фильма.

В звездную команду входили Берт Ланкастер, Дебора Керр, Монтгомери Клиф

и Фрэнк Синатра. Донна Риид сыграла невероятную для себя роль – девушки

из публичного дома. Сценарий был крепко сколочен, как табурет. Точная

блестящая режиссура и превосходный актерский ансамбль увековечили роман

Джеймса Джонса о событиях на американской военной базе на Гавайях за несколько

месяцев до нападения японцев на Перл-Харбор.

Этот фильм до сего дня считается одним из лучших американских фильмов

50-х годов. Он был номинирован на 14 (четырнадцать!) «Оскаров», но получил

не все… Только ВОСЕМЬ: за «Лучший фильм», Зиннеманн - за режиссуру, Дэниэл

Тарадаш - за сценарий, Бернетт Гаффи - за операторскую работу, Джон П.

Ливадари - за звук, Уильям Лайон - за монтаж, а Фрэнк Синатра и Донна

Риид – за лучшее исполнение ролей второго плана. Плюс – «Золотой глобус»

1954 года тоже ушел Фрэду Зиннеману.

- И только наша семья знала, как Зиннеман, которому студия поручила снять этот фильм, боролся с двумя актерами, – рассказывает дочь Донны Риид Мэри Анна Овен. – Фрэнком Синатрой и Донной Риид. Зиннеман не хотел ни ее, ни его занимать в своем фильме, но победил Хэрри Конн – глава «Коламбия Пикчерс». Он настоял на том, чтобы именно эти актеры были заняты в фильме на этих конкретных ролях. Зиннеман подчинился, но уродовал сценарий и сцены уже на площадке. Я знаю по рассказам, как мама хотела эту роль, потому что это было нечто совершенно обратное тому, что она сыграла прежде. И Донна совершила поступок: на полях сценария она составила список поправок, которые внес Зиннеман в утвержденный сценарий и которыми она была недовольна, плюс – список своих предложений, как улучшить образ своей героини. И пришла к Хэрри Конну. Тот снова велел Зиннеману подчиниться и переснять все, как требует Донна… И - какая насмешка! – оба - и она, и Синатра получили за этот фильм «Оскар», как исполнители вторых ролей. Но – увы – после конфликта с Зиннеманом рассчитывать на следующую приличную роль было смешно. Потому в Голливуде с тех пор «Оскар» за исполнение «поддерживающей» роли – называют смертным приговором для актера или актрисы…

Счастливые стоят они на сцене вдвоем с Фрэнком Синатрой

в кадрах хроники 1953 года с золотыми куколками в руках, и изумленная

Донна произносит без бумажки: - «Осюда в вечность»… Как хорошо из вечности

вернуться сюда!..

И можно понять ее изумление: кроме конфликта с Зиннеманом, в числе претендентов

на этот «Оскар» была номинирована Грейс Келли! Но хроника сохранила кадры

того, как искренне Грейс аплодирует в зале, и Донна счастлива. «Оскар»

за главную женскую роль получила в тот вечер Одри Хепберн – за «Римские

каникулы».

Когда занавес закрылся, Уолтер Бренан, который вручал Донне статуэтку,

спросил за кулисами: - Зачем ты так быстро бежала? Можно было идти и помедленнее…

- Я бежала? – изумилась Донна. - Не может быть!

- Казалось бы – после «Оскара» - дорога открыта!

- Нет. Ни Донну, ни Синатру никогда больше не снимут в хорошей большой

роли. Потому «Оскар» за вторую роль считается с тех пор у актеров скорее

проклятьем, чем наградой. Думаю, именно это и произошло с мамой… И в 1955

году родители зарегистрировали собственную компанию, которую назвали «Тодон»

- по первым слогам собственных имен – Тони и Донна. Они сделали два фильма

в Калифорнии и один сняли в Африке. А в 1957 они решили попробовать себя

в новой незнакомой технике, которая называлась телевидение… Так родилось

«Донна Риид Шоу». Папа стал продюсером, а маме была отдана главная роль.

После СОРОКА фильмов, в которых Донна сыграла в Голливуде, она сделала

275 серий своей программы «Донна Риид Шоу». Еженедельно шоу почти десяток

лет выходило на экран, и не было в стране человека, который не знал Донну

в лицо. «Донна Риид Шоу» служило образцом для многих семей. И мало кто

знал, что соавтором сценариев и редактором зачастую тоже была она. Много

раз шоу было номинировано на «Эмми» и в 1963 году удостоено «Золотого

глобуса».

- Кто были сценаристы и режиссеры этого шоу?

- Очень много талантливых людей оттачивали свои зубы на этом шоу. Я помню,

Ида Лупино поставила несколько эпизодов. Барбара Аведон написала несколько

сценариев для этого шоу, равно как и для других ТВ-серий - все невероятно

удачные постановки. Но продюсер всегда был один – мой отец. Мама тоже

была продюсером, но без указания в титрах. Плюс – они, как независимые

производители, не обязаны были неукоснительно следовать указаниям профсоюза,

а потому приглашали к сотрудничеству многих занесенных в «черные списки»

писателей и режиссеров. Они пользовались золотым правилом: «Не спрашивают

– не говори». И не спрашивали, - запрещенный ты писатель или нет. Конечно,

все всё знали, а потому те, кому отец с мамой давали возможность заработать,

появлялись в титрах под вымышленными именами.

- Почему шоу кончилось, если оно было так популярно?

- Мама на самом деле готова была закончить его после пятого сезона, но

«Коламбия Пикчерс» вмешалась - пришла с предложением, которое нельзя было

не принять… И она отработала еще три сезона… После чего сказала – всё!

- За восемь лет уже выросли те дети, для которых она

была теле-мамой…

- Она была образцом не только для детей. Она безусловно создала образ

идеального материнства и, как говорили некоторые, образ материнства, совершенно

невозможного в реальной жизни… Но она сама говорила, что все шоу было

создано с мужских позиций: она была той, которую мужчина хочет видеть

в роли своей жены и матери своих детей… Когда я смотрю шоу сегодня, я

вижу ее думающей матерью. Она человек, который решает все проблемы в семье,

муж – второй человек. Он занят чем-то более важным. И особенно в первых

сериях я вижу, как сильна она и как… конфидент: это ее шоу, нет больше

никаких ограничивающих ее студий, есть она и ее собственный контроль.

И она контролирует всю ситуацию от начала до конца: как актриса, как бизнес-вуман

и как мать… двух семейств. Она смогла стать на экране мамой, которую хотел

бы иметь любой ребенок, и женой, которую хотел бы найти любой мужчина.

Но не только: с ее теле-сыном хотели дружить все мальчишки Америки, а

ее теле-дочь Мэри стала мечтой всех тинейджеров: девочки хотели походить

на нее, мальчики хотели в невесты такую…

- Было ли, чтобы Донна Стоун – героиня шоу – научила

вас чему-то, что Донна Риид – мама забыла вам сказать?

- Да. Как прекрасна может быть жизнь, когда у тебя есть мама, которая

всегда дома и доступна каждую минуту, в которую она тебе может понадобиться…

Временами казалось, что она уделяет своей ТВ-семье больше внимания, чем

нам – собственным детям… Она была очень близка со своей теле-семьей –

включая всю съемочную группу. Она выросла в семье, где было пятеро детей,

соседи называли ее «маленькая мама», и мне кажется, что она любила быть

занятой заботами о массе народа, который целиком зависел от неё…

- Зрители писали ей письма?

- Конечно. Она получала горы писем, у нее были толпы поклонников. Не знаю,

просили ли у неё какие-нибудь родители родительского совета, но она отсылала

массу подписанных фотографий в ответ, когда ее просили об автографе. Это

была моя работа в семье – помогать ей укладывать фотографии в конверты

и отправлять письма. Она получила массу наград от разных ассоциаций, которые

заботились о семье. От докторов… Была несколько лет подряд номинирована

на «Эмми», получила «Золотой глобус».

- А были ли противники у этого шоу?

- Представьте, да. Феминистки выступали против шоу очень активно, потому

что тот образ матери, который создала мама, их не устраивал. Они не понимали,

что мама была человеком, намного опередившим своё время. Прежде всего

потому, что это на экране она создала образ домохозяйки, а для нашей семьи

– она была день и ночь работающей мамой… Много лет спустя кое-кто из них

понял, что она была гораздо более активным борцом за права женщин, чем

те, кто призывал пренебречь материнством…

- А что она делала, когда закончилась работа над шоу?

- Шоу закончилось в 1966-м. Мои братья – два маминых сына – были призывного

возраста и должны были идти служить, когда во Вьтнаме вовсю шла война.

И мама приняла активное участие в создании организации «Еще одна мама

за мир» и выступала с речами на всяких митингах. Она расцвела во время

этой борьбы - она использовала всю свою власть и влияние, как актриса,

готовая служить своей стране. А дома было невесело: родители разошлись.

Папа женился на другой, а пять лет спустя мама вышла замуж за многолетнего

поклонника, четырехзвездочного генерала, героя войны в Корее и Вьетнаме.

Снялась в нескольких фильмах и была приглашена в невероятно популярный

тогда многосерийный телефильм «Даллас» на роль матриарха – главы большой

семьи. До нее в этой роли была Барбара Геддес. Там что-то случилось, Барбара

ушла, мама вошла в команду, а через год Барбара вернулась, и маму уволили,

нарушив контракт. Она судилась с ними и выиграла процесс. Это была очень

важная победа в истории Голливуда, но в душе она невероятно страдала…

И вскоре заболела и… умерла. Мне всегда казалось, что ее стремительный

уход и болезнь вызваны были склокой с продюссерской группой сериала «Даллас».

Они были ужасные, я знала их – немного работала у них. Это были хамы,

очень «орогант», как многие в Голливуде. И, конечно, после смерти папы,

мама была совершенно беззащитна перед ними. Папа всегда охранял ее…

В канун Рождества 1985 у Донны неожиданно обнаружили

рак поджелудочной железы в последней стадии и 14 января 1986 её не стало.

За две недели до своего дня рождения она покинула планету, оставив после

себя яркий след и свет. Я верю в Бога Кино и надеюсь, что Ангел Кларенс

встретил ее на небесах и распахнул свои крылья пошире, принимая Донну

в свои объятья.

После смерти мамы, дети выполнили ее завет: отвезли ее «Оскар» в Айову

в исторический музей города Деннисон. И там же основали «Донна Риид Фаундейшен»

– Фонд поддержки исполнительского искусства, который помогает стипендиями

детям, готовым пробовать себя на актерском поприще, и ежегодно летом дети

съезжаются на фестиваль, где с ними работают мастера.

- Ваше детство было похоже на детство героев телешоу?

- Конечно, нет. Я росла в Беверли Хиллз, как нормальный ребенок голливудской

звезды. Я младшая, поздний долгожданный ребенок. Моему отцу было 50, когда

я родилась. Наш дом в Беверли Хиллз был таким огромным, что когда я хотела

увидеть маму, мне нужно было звонить ей с одного конца дома на другой

по интеркому, чтобы вообще узнать – дома ли она… Конечно, во всех наших

домах были бассейны. И, конечно, у нас было всегда минимум две машины.

Отец был очень flashy, поэтому он разъезжал на Роллс-Ройсе. Компания Форда

обеспечивала машинами студию, потому дома всегда был еще Форд-стейшен-вагон.

Мама еще сделала пару реклам для Форда, где в одной из реклам были заняты

мы все – четверо детей. Поэтому «Форд» всегда был в семье. Еще было несколько

яхт, катеров. Яхты – это была настоящая страсть моего отца. Он любил рыбачить

и научил этому моего брата Тима. Мои самые любимые воспоминания связаны

с океаном, когда мы всей семьей уходили далеко в Тихий океан – так, чтобы

не было видно берега, чтоб не звонил телефон, чтобы никакие поклонники

не приставали и не просили автографов, - чтоб только небо и океан вокруг.

Папа и мама…

- Вас учили чему-то специальному - музыке-танцам?

- Поначалу - нет. Потом в колледже я занималась виолончелью и изучала

историю искусств, а в детстве – нет… Но к 12-ти годам лошади стали моей

первой настоящей любовью. Мама посадила меня на лошадь и учила верховой

езде. Она – при всей ее занятости, зачастую сама везла меня на тренировки,

которые были в получасе езды. Но в тринадцать я очень плохо упала во время

тренировки… Конь не слушался меня и не хотел брать барьер – доходил до

барьера и останавливался. Но тренер требовал, чтобы я заставила коня подчиняться…

И барьер он взял, но опустился чуть раньше на землю, задел стойку, упал

сам, придавил меня… Была тяжелая операция… С одной радостью: мама была

со мной и не отходила от меня… А дальше – все забылось, как положено в

тринадцать лет, и я снова вернулась в седло и занималась верховой ездой

до 18-ти… Конечно, у меня была моя собственная лошадь. Сеймур. И он спас

меня от всех ошибок юности… Подростки Беверли Хиллз – мои ровесники –

в это самое время много экспериментировали с алкоголем, наркотиками, а

я – с утра до ночи была занята на ипподроме лошадьми… И очень преуспела

в верховой езде. Так удачно совпало, что мамино детство тоже прошло с

лошадьми на ферме ее родителей и ей знакома была это земная привязанность.

Это папе всегда хотелось чего-то шикарного – дом поновее и побольше, последние

марки машин. А мама всегда очень гордилась собой, - что своим собственным

трудом могла заработать большие деньги.

- Мы сидим в нормальной нью-йоркской квартире… Как вам

живется жизнью обычного человека?

- Нью-Йорк всегда был мне интересен, и вот уже три года, как я переехала

и не устаю удивляться этому городу. Такого сочетания несочетаемого нет

даже в Лос-Анджелесе. И, конечно, я совершенно не представляла, как много

в Нью-Йорке русских… Я мало что знала о России, пока лет 20 тому назад

не увидела фильмы Сергея Параджанова и Андрея Тарковского. Они потрясли

меня навсегда – я никогда не видела ничего подобного. Ну и, конечно, абсолютным

шоком было для меня узнать, что Параджанов был осужден у вас за гомосексуализм

и провел много лет в тюрьме и лагере. А Тарковский, который потряс меня

незабываемыми кадрами – начиная от «Иванова детства» и кончая «Зеркалом»…

«Солярис» вообще один из моих самых любимых фильмов… Для меня было полным

ужасом узнать, что последние свои фильмы он сделал вне России, и вообще

- похоронен во Франции…

Тоскую ли я по большому дому в Беверли Хиллз, яхтам, машинам и лошадям? - Нет, на самом деле. Я стараюсь вести такой образ жизни, когда чем проще, тем лучше. Я никогда не смогу заработать такие деньги, как зарабатывали мои родители. И моя жизнь сегодня более насыщенна, чем всё мое детство в Беверли Хиллз. Всякий раз, когда я задумываюсь, что было бы, если бы я жила той жизнью сейчас, - я обнаруживаю, что я счастлива тем, что есть…

История Донны Риид совершенно невероятна.

Звезд такой божественной красоты, такого душевного склада и совершенного

дарования, признанного Киноакадемией, и такой дикой судьбы в Голливуде

нет, не было и не будет. Она позволила себе честно взойти на Голливудский

Олимп, устоять на нем, восстать против него, победить и сойти, не замаравшись.

Дорога, которую она проложила, заросла по ее следам.

Я перелистала много пожелтевших от времени газет - о ней нет ни одной

сплетни, ни одного «желтого» слуха, за чистотой Донны Риид не охотились

папарацци. В жизни и на экране она была равна сама себе, и осталась в

памяти зрителей невестой, возлюбленной, женой. Для многих юношей своего

поколения Донна Риид успела стать символом Родины. Я держала в руках письма

американских солдат Второй Мировой, написанные в окопах Второго фронта,

который Америка с опозданием открыла. И все солдаты хотели выжить, чтобы

вернуться… к ней. Или к такой, как она. Многие вернулись, но таких, как

она, - не было. Но более всего американскому зрителю она запомнилась матерью,

главой большой телевизионной семьи.

«Мать нации зрителей» - назвал ее 50 лет назад известный

критик.

Казалось, знаменитое шоу стерлось из памяти нового поколения зрителей.

Но нет. По случаю 50-летия со дня выхода в эфир «Донна Рид Шоу» компания

«Арт Альянс Америка» выпустила на дисках первый сезон программы.

В середине 2008 года в Лос-Анжелесе в голливудском Рузвельт-отеле состоялась

церемония вручения ежегодных наград лучшим теле-шоу, выпущенным на DVD.

Первую премию получила программа «Сайнфельд». А журналы «Хоум Мидиа Магазин»

и «Голливуд репортер», освещающие это событие, уведомили зрителей, что

к ним возвращается Донна Риид. Жюри конкурса «ТВ на ДВД» удостоило коллекцию

её дисков почетной награды - «За вклад, сделанный актрисой в развитие

мира телевидения и за укрепление роли женщины в масс-мидиа». На церемонии

вручения присутствовали как теле-дети Донны Риид – актер Пол Петерсон,

создавший некогда образ сына, так и родные дети – Антони Овен-младший

и Мэри Анна Овен.

Блистательная актриса, равно незабываемая и забытая:

впечатанная навсегда в память одного поколения зрителей, и выпавшая из

обоймы другого, Донна Риид снова на экране. «Донна Риид Шоу» поступило

в продажу.

…А яркое солнце в Лос-Анджелесе равно роняет лучи и на небольшой камень

на могиле Донны Риид, и на её Звезду на Аллее Славы, и на блестящую коробку

с ДиВиДи, на которых она. Такая красивая, что больно смотреть.

- Как вам кажется, мама была бы рада, если бы дожила до этого дня? - спросила

я у Мэри Анны.

- Я точно знаю, что она рада, - смущенно ответила та. – Потому что в первую

же ночь после церемонии вручения наград она приснилась мне… В том самом

платье, в котором стоит на экране, она вбежала в открытую дверь моей комнаты,

обняла меня и сказала: «Спасибо». А потом быстро заглянула в мою сумку,

где были рекламные буклеты – ей не терпелось посмотреть картинки…

Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=cat&id=16

Гертруда Элайон

Эта талантливая женщина, чей день рождения мы отмечаем 23 января, сделала первые шаги к созданию новых лекарств, которые могли активно подавлять или вообще уничтожать болезнетворные клетки, не затрагивая и не повреждая при этом здоровые клетки человеческого организма.

Американский биохимик и фармаколог Гертруда Белл Элайон родилась 23 января 1918 года в Нью-Йорке в еврейской иммигрантской семье. «Я родилась в городе Большого яблока холодной январской ночью, - вспоминала Гертруда, - когда в батареях отоплениях замерзала вода и их буквально разрывало на части. Мой отец эмигрировал в США из Литвы в 12-летнем возрасте, получил высшее образование в Нью-Йорке, окончив в 1914 году зубоврачебную школу при Нью-Йоркском университете. А мама – родом из России, приехала в Штаты в 14 лет и уже в 19 лет вышла замуж за моего отца. Первые семь лет мы прожили в большой квартире в Манхэттене, где у отца был также и стоматологический кабинет».

Но, увы, не отец подтолкнул дочь к учебе по той профессией, которая позже стала ее судьбой. Как призналась Сама Гертруда Белл Элайон в своей Нобелевской речи, «одним из решающих факторов, повлиявшим на выбор профессии, стала болезнь и смерть любимого дедушки, скончавшегося от рака, когда мне было всего 15 лет. Я решила тогда, что, когда вырасту, сделаю всё возможное, чтобы научиться лечить людей от этой страшной болезни».

В 1933 году Гертруда поступила в Хантер-колледж в Нью-Йорке и решила заняться наукой – в частности, химией. По окончании колледжа в 1937 году она получила степень бакалавра, поступила в Нью-Йоркский университет и окончила его в 1941 году. После этого работала лаборантом и учителем химии, пока не стала ассистентом у Джорджа Хитчингса в фармацевтической компании Бороу-Веллкам (сейчас - GlaxoSmithKline).

Именно в этой крупной фармацевтической компании Гертруда Элайон сделала первые шаги к созданию новых лекарств, которые могли активно подавлять или вообще уничтожать болезнетворные клетки, не затрагивая и не повреждая при этом здоровые клетки человеческого организма. Вместе с Джорджем Хитчингсом она сумела подобрать и синтезировать такие сложные химические соединения, которые, по существу, блокировали размножение болезнетворных клеток, а следовательно, и избавляли, лечили человека от таких болезней, как лейкемия и подагра, малярия и лишай и многих-многих других.

И, разумеется, «направление главного удара» – раковые клетки. Они тоже «сдавались» и распадались, когда в бой вступали лекарства, созданные Гертрудой Белл Элайон, не забывшей о том, от какой болезни умер ее дедушка. Вполне заслуженно ее избрали президентом Американской ассоциации по исследованию раковых заболеваний. В течение многих лет Гертруда Элайон была также руководителем Департамента экспериментальной терапии, научным консультантом крупнейших фармацевтических концернов. Ее слово имело решающее значение для рекомендации того или иного лечебного препарата в производство.

В 1988 году Гертруда Элайон и Джордж Хитчингс были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине «За открытие важных принципов лекарственной терапии». Благодарная Америка также отметила ее выдающиеся достижения: ей торжественно вручили Национальную медаль за вклад в науку, а университет Джорджа Вашингтона присвоил ей почетную степень доктора философии.

Скончалась Гертруда Белл Элайон 21 февраля 1999 года в штате Северная Каролина, США.

23.01.08 12:13

Текст и фото: «Еврейский журнал»

Еврейские жёны

Жены С.М.Кирова, Г.В.Плеханова, М.Г.Первухина были еврейками. Еврейские жены Ежова, Рыкова (сестра архитектора Иофана), Каменева (сестра Троцкого) - были уничтожены Сталиным еще до войны. У Николая Ивановича Бухарина было даже две еврейские жены: Эсфирь Исаевна Гурвич и дочь крупного большевика Ларина (Михаила Лурье) Анна. Молодой Климент Ворошилов в царской ссылке в Архангельске женился на эсерке Голде Давидовне Горбман. Чтобы зарегистрировать брак (браки между православными христианами и представителями иных вероисповеданий в Российской империи были запрещены законом) она формально перешла в православие и приняла имя Екатерина. Брак их был вполне благополучен - репрессиям в сталинские годы ни она, ни, тем более сам Климент, не подвергались. Своих детей у них не было - вырастили пятерых приемных, среди которых и двое детей Михаила Фрунзе.

Судьбы других еврейских жён старых революционеров сложились

более трудно, а некоторых – трагически.

В конце 1948 года по приказу Сталина арестовали жен-евреек его ближайших

соратников. В том числе: жену Андреева - Дору Моисеевну Хазан; жену верного

многолетнего секретаря Сталина Поскребышева - Брониславу Соломоновну (она

была сестрой невестки Троцкого, просидела три года в тюрьме, в конце концов

– расстреляна); арестовали и жену Молотова Полину Жемчужину, родившуюся

в Запорожье (настоящее имя - Перл Карповская. Слово "перл" на

идиш означает "жемчуг" - отсюда и псевдоним. Её история и история

ее брака с Молотовым широко известна, так что подробно я на ней останавливаться

не буду).

В течение многих лет любовницей Сталина (даже их медицинские

карточки хранились в кремлевской поликлинике вместе) была некая Роза –

то ли сестра, то ли племянница Кагановича. По словам сына Берии Серго,

их близость стала непосредственной причиной самоубийства Надежды Аллилуевой.

От Сталина у Розы якобы был ребенок. Звали мальчика Юрой. Он рос в семье

Кагановича.

Женой сына Сталина Якова Джугашвили была танцовщица Юлия Мельцер. После

пленения и гибели мужа она была арестована.

Лиля Брик одно время была женой героя Гражданской войны комкора В.М.Примакова

(в числе прочего, он возглавлял вторжение Красной Армии в Афганистан).

Николай Щорс был женат на еврейке Фруме. Их дочь Валентина

вышла замуж за известного советского физика Исаака Марковича Халатникова.

Еврейками были жены многих классиков советской литературы - Корнея Ивановича

Чуковского (сам еврей по отцу), Леонида Андреева, Аркадия Гайдара, Владимира

Тендрякова. У Владимира Набокова было три серьезных романа с еврейками,

которые могли закончится браком. Третья - Вера Слоним – все-таки стала

его женой. Запись в дневнике Чуковского: "13 мая 1956 года. Застрелился

Фадеев. Я сейчас подумал об одной из его вдов, Маргарите Алигер, наиболее

любившей его (у нее дочь от Фадеева)". Валентин Катаев - жена Эстер

Давидовна. Их дочь Евгения вышла замуж за еврейского поэта Арона Вергелиса

- многолетнего редактора журнала "Советиш геймланд" ("Советская

родина"). Композитор А.Н.Серов был внуком крещеного еврея из Германии

Карла Габлица, ставшего в России сенатором и вице-губернатором Таврической

области.

Жена главного советского официального композитора Тихона

Николаевича Хренникова, главы Союз композиторов в сталинские годы - еврейка

Клара Арнольдовна. В 1997 году в "Международной еврейской газете"

Хренников писал: "В период борьбы с космополитизмом я защищал евреев...

Муж моей старшей сестры - Цейтлин - и сам я женаты на еврейках - скоро

мы с Кларой Арнольдовной отметим 60-летие нашей совместной жизни".

В июле 1992 года советский актер Иннокентий Смоктуновский приехал на гастроли

в Израиль. В одном из интервью он сказал: "Моя жена - еврейка. Ее

зовут Шломит. Она родилась в Иерусалиме, недалеко от Стены плача. В 30-м

году ее, маленькую, мать увезла в Крым, где создавалась еврейская коммуна.

Там их всех обобрали, половину пересажали. Теща моя только два года назад

вернулась в Иерусалим"...

Жена Бориса Савинкова - Е.И.Зильберг.

Женой Сергея Юльевича Витте была еврейская женщина. И

сам он был потомком одной из дочерей петровского канцлера Шафирова.

Потомки Шафирова и других выкрестов петровской и послепетровской поры

- отдельная тема. …Владислав Ходасевич - внук выкреста Бранфмана, автора

классики дореволюционной антисемитской литературы "Книги кагала".

И так далее. Все это очень интересно. Однако прежде чем восхищаться или

возмущаться, необходимо спросить: какая польза от этого евреям?

В лучшем случае, никакой. Принадлежность к народу – это, в первую очередь,

результат сознательного выбора, а не только гены предков (еврейских, в

данном случае). Но только чокнутый антисемит-конспиролог или придурковато-восторженный

еврей-националист может считать, что все перечисленные персонажи - сознательно

или бессознательно - приносили евреям какую-либо пользу. Увы, они были

украшением чужих садов.

Факт рождения от родителей, принадлежащих к определенной нации, не только не делает человека националистом, но и не гарантирует, что от него будет какая-либо польза национальному делу его народа. Для всех еврейских жен их еврейство ровным счетом ничего не значило. Большинство из них не прикладывало не малейших усилий для того, чтобы облегчить участь своих соплеменников. Более того, многие из них не проявляли ни малейшего интерес к судьбе своего народа. Их связь с ним умерла. Необходимо признать: любой чужак, помогающий евреям, значит для них куда больше, чем такие вот "кровные представители".

С другой стороны, такие "евреи в ливреях"

даже не приблизились к тому, чтобы стать частью имперской элиты - их всегда

"держали в прихожей". Некоторые (этнические) евреи стали частью

имперской элиты. Но - ценой отказа от иудаизма и перехода в православие.

То-есть фактически - ценой разрыва с еврейством. Для многих евреев такое

решение было невозможным.

Но и евреев-выкрестов в имперских элитах вовсе не ждали с распростертыми

объятиями. Путь в имперскую элиту был открыт немцам (по известным историческим

причинам), православным грузинам, армянам. Не было "зазорно"

иметь в генеалогии татарские или черкесские корни. Евреи же имели черту

оседлости, норму и прочие "прелести". Какая уж тут "имперская

элита"?..

* * *

И наконец, то, что в Израиле зовется "бонус" – факты-утешение

для национально озабоченных евреев и русских патриотов:

Праправнучка Льва Толстого приняла иудаизм, переехала в Израиль и в 2004

году вышла замуж. Собственно, благодаря этому событию о ней и стало известно

- информация о хупе (еврейском обряде бракосочетания) попала в прессу.

До приезда в Израиль она жила в Италии, куда ее семья уехала после революции.

Иудаизм приняла также дочь композитора Александра Скрябина Ариадна (после

гиюра она получила имя Сара). После революции она жила во Франции, вышла

замуж за известного идишского поэта Довида Кнута. В августе 1939 г . они

вместе принимали участие в работе проходившего в Женеве XXI Сионистского

конгресса.

В ходе немецкой оккупации вместе с мужем она создала

в зоне Виши подпольную группу Еврейского сопротивления, впоследствии преобразованную

в действующую в составе сил Французского сопротивления (F.F.I.) Еврейскую

боевую организацию (Organisation Juive de Combat). 22 июля 1944 года.

ее отряд попал в Тулузе в засаду, устроенную французскими коллаборационистами.

По одной версии, Сарра была убита, когда вела огонь из пулемета, по другой

– была взята в плен французскими милиционерами и расстреляна на месте.

После войны все дети Скрябиной (в том числе и от двух предыдущих браков)

переехали в Палестину. Одна из дочерей входила в боевую организацию Иргун

Цваи Леуми (ЭЦЕЛЬ), воевавшую с англичанами и арабами…

Вот так…

Автор: Авраам Шмулевич, Хеврон (Израиль)

Источник: http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=38

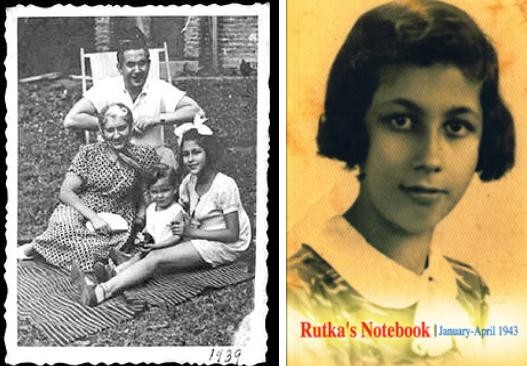

Дора Хайкина

Поэт посвящает свои стихи кому хочет. Может и редактору. Но чтобы редактор посвящал стихи автору, которого печатает на своих страницах?! Такого не помню. В разделе "Местечко" газеты "Новости недели", дело было в 1993 или 1994 году, я прочла стихотворение "Бабушкины годы", и одного этого стихотворения хватило, чтобы запомнилось имя автора. Разве так уж много стихов, вызывающих – мгновенно – доверие к поэту, улыбку, желание прочесть кому-то ещё? А для детей ли оно или для взрослых – не знаю. Может быть, для взрослых, которые всегда в душе – дети, а может для умных маленьких внуков:

| Ходит наша бабушка, Палочкой стуча. Говорю я бабушке: - Позови врача! От его лекарства Станешь ты здорова! Если будет горько, - Что же здесь такого? Ты потерпишь чуточку, А уедет врач, Мы с тобой на улице Поиграем в мяч! Будем бегать, бабушка, Прыгать высоко! Видишь, как я прыгаю? Это так легко! Улыбнулась бабушка: - Что мне доктора? |

Я не заболела, Просто я стара! Просто очень старая, Волосы седые. Где-то потеряла я Годы молодые. Где-то за огромными За лесами тёмными, За горой высокою, За водой глубокою. Как туда вернуться, Людям неизвестно… Говорю я бабушке: - Вспомни это место! Я туда поеду, Поплыву, пойду! Годы молодые Я твои найду! |

Я за это стихотворение, как за ниточку, потянула – и весь клубок выкатился – книжка Доры Хайкиной "С кем такого не бывает?", издательство "Малыш". Для старшего дошкольного возраста. Переводы с идиш Владимира Орлова. В той, прошлой жизни, почему-то не читала, не видела, не знала. Прислали мне и взрослые книги Доры Хайкиной – на идиш, украинском, потом на русском - в переводах знакомых и близких людей Юлии Нейман, Льва Озерова и Натэллы Горской.

Два своих перевода из Доры Хайкиной прислал мне Леонид Школьник. А с ними и своё стихотворение, ей посвящённое. Он и есть тот редактор, с которого начался наш рассказ.

| Дора Хайкина из Хайфы Мне пришлёт свои стихи. Строчечки её смешные, Как дыхание, тихи. Незатейливы, негромки – Не услышать их нельзя… |

Так начиналось это стихотворение, тоже незатейливое, доброе и грустное.

К нему мы ещё вернёмся.

Из той же детской книжки:

| Встреча От грохота города, Шума вокзала К зелёному лесу Нас поезд привёз. Я слушала птиц, Я цветы собирала, Я гладила белые Руки берёз. И вот я стою У ручья голубого, Ручей потихоньку О чём-то журчит. Смотрю – На поляну выходит Корова, Корова глядит на меня и молчит. Сначала стояла она И молчала, Рога наклонила, Молчанье храня. Потом она вдруг На меня замычала, Потом замахала хвостом На меня! |

Ведь я не сказала Картошка в мундире |

На лихих солдат. Я гляжу в окошко, Тишина в квартире. Не могу понять я, Не могу решить: Для чего картошке Щеголять в мундире? Кто решил мундиры Для неё пошить? Вот она дымится. Я сажусь на место. Мама улыбнулась: - Ешь её скорей! До чего картошке Горячо и тесно! Снять с неё мундиры Нужно поскорей! Нам такое блюдо Нравится обоим. Я картошку чищу И – скорее в рот! А иначе строем, С барабанным боем Вся моя картошка От меня уйдёт! |

Давно сказано, что для детей надо писать так же, как и для взрослых, только еще лучше. Увидеть необычное в обычном, открывать мир заново, - глазами внуков – это тоже Дора Хайкина. Точнее, одна из граней её дарования. В 1993 году, сразу по приезде в Израиль, известная еврейская поэтесса Дора Хайкина отмечала своё 80-летие. Разумеется, в кругу семьи. А в это время в столице Украины, в Доме литераторов, состоялся торжественный вечер, посвящённый её юбилею. Неисповедимы пути твои, Господи! Какие времена настали! Юбиляр в Израиле, юбилей в Украине! Известно, что Киев в течение более сотни лет был центром еврейской литературы и культуры. Там жил и творил Шолом-Алейхем, там напевал свои песни Марк Варшавский (киевский адвокат и даровитый дилетант, песни которого "Ойфн припечек" и "Ахцик эр ун зибэцик зи" (80 - ему и 70 - ей), да и многое другое стало классикой еврейского фольклора); там, в Киеве, творили Давид Бергельсон, Лейб Квитко, Давид Гофштейн; там был создан научно-исследовательский институт еврейской культуры, среди преподавателей которого был блестящий Макс Эрик, друг Моше Кульбака и Ури-Цви Гринберга, Переца Маркиша и будущего профессора Израильской академии языка иврит Файвла Мельцера.

В этом институте до 1937 года, до его ликвидации, Дора Хайкина работала библиографом, сюда она вернётся в конце войны – машинисткой, когда при Академии наук Украины позволено будет открыть Кабинет еврейской культуры. О том, как прошёл литературный вечер, посвящённый Доре Хайкиной, написал из Киева для "Новостей недели" Михаил Фельдман. Как положено, о творчестве юбиляра говорили известнейшие украинские литераторы, читали её стихи и пели их, ибо композитор Яков Цегляр положил их на музыку. А выбирать было из чего – у Доры вышло свыше 20 книг – поэзия, проза, переводы. За этой корреспонденцией в Израиль пришло письмо из Киевского еврейского культурно-просветительского общества имени Шолом-Алейхема. Не просто поздравление, а документ исторического характера и человеческого самочувствия, некоторые строки из которого заставляют сжиматься сердце:

"Дорогая Дора Григорьевна! – писал от имени правления общества его председатель Александр Бураковский, - на расстоянии чувствуешь всё обострённее и больнее. Вся Ваша жизнь, творчество и Ваше последнее решение многое изменили в нашей жизни. Все мы оказались одетыми в костюмы датского короля. Все наши потуги и намерения, надежды и грёзы оказались наивной побрякушкой. Вернее, не оказались, они такими и были, да вот вдруг упало покрывало… и мы остались на сцене… среди декораций. Впрочем, прозрению научить невозможно, каждый человек прозревает самостоятельно… И, тем не менее, надо жить. Надо надеяться. Надо мечтать о "синей птице", даже если уверен, что она уже никогда не прилетит на эту родную и проклятую Б-гом землю.

И мы живём. И всё, что можно сделать в царстве кривых зеркал, – пытаемся сделать. Мы – это общество им. Шолом-Алейхема. Это "последние из могикан" евреи, которые не хотят быть "украинцами еврейского происхождения", но никак не могут, да и смогут ли когда бы то ни было стать равными со всеми – евреями Украины. Нас много и нас мало. Ибо мы стареем, и мудрость наша всё больше парит в воздухе, нежели твёрдо ступает по земле. Мы – арьегард, а может быть, даже последний разъезд в тысячелетней еврейской культуре Украины, некогда мощной и блистательной, всемирно известной.

Вы, Дора Григорьевна, одна из последних представителей

этой культуры. После нас, судя по всему, наступит вскоре время еврейских

скоморохов, шутов, еврейских "потёмкинских деревень", еврейских

"культурных резерваций", подаваемых как туристическое шоу на

десерт интуристам.

Но сегодня плакать нельзя. Сегодня я хочу по поручению Правления поздравить

Вас с юбилеем. Мы так мечтали вместе с Вами провести этот вечер, посвящённый

Вам и Вашему творчеству… Мы Вас любим, Вы – наша мама, ибо мы чаще приносим

Вам свои горести, нежели радости. Мы чаще опускаем в Ваши ладони своё

заплаканное лицо и реже – смеющееся. Мы чаще приходим с просьбами, чем

с подарками. Простите нас за это.

Сегодня плакать нельзя. Сегодня праздник. Большой праздник евреев Украины.

И мы будем счастливы, если наша любовь и тепло долетят до Вас. Мы желаем

Вам прожить столько, сколько даст Б-г, в здоровьи, в счастьи, в радости.

Вы их заслужили. Мы преклоняемся перед Вами, Вашим творчеством, Вашим

мужеством, скромностью и талантом.

С любовью, Ваш…"

(Мне говорили, что и автор письма покинул Киев - Ш.Ш.).

Поразительный документ! Как последний привет, как последняя

страница в тысячелетней летописи еврейской жизни на Украине. Слышен трепет

этого листочка - трепет еврейского сердца, его писавшего, - слова любви,

сбивающиеся на рыдание. Но есть в нём и другой аспект – о месте юбиляра

не только в еврейской культуре, но и в еврейской жизни, по крайней мере,

на протяжении полувека.

Дора родилась в 1913 году в Чернигове. В годы гражданской войны и после

неё воспитывалась в детском доме. Об этом писала в прозе, об этом и стихи.