-

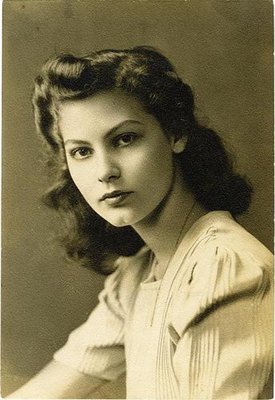

Ингрид Бетанкур

-

Бывший кандидат в президенты Колумбии обрела свободу после шести лет плена

-

"Наше вызволение - знак того, что в Колумбии скоро должен наступить мир" - это было первое публичное заявление Ингрид Бетанкур, освобожденной из плена в результате уникальной антитеррористической операции. В заложниках у Революционных вооруженных сил Колумбии (ФАРК) она провела 2321 день. Бывший кандидат в президенты страны, Бетанкур была захвачена этой левоэкстремистской группировкой в 2002 году. -

-

Освобождение Бетанкур вызвало ликование сразу в двух странах - ведь она гражданка и Колумбии, и Франции. Французский президент Николя Саркози уже позвонил своему колумбийскому коллеге Альваро Урибе и поздравил его с "блестяще проведенной операцией".

На протяжении многих месяцев с повстанцами велись безрезультатные переговоры. Урибе соглашался освободить множество арестованных бойцов ФАРК, но категорически отказывался уступить группировке контроль над так называемой демилитаризованной зоной, где сосредоточены ее отряды. Родственники 46-летней Бетанкур умоляли власти ускорить переговоры. На последней видеозаписи, которую партизаны переслали правительству осенью прошлого года, у пленницы был болезненный и измученный вид. Близкие Ингрид боялись, что она не доживет до освобождения. К тому же в прессе появились сообщения, что у заложницы развился вирусный гепатит. Медлить было нельзя. -

-

Свободу Бетанкур и еще четырнадцати пленникам (11 колумбийским и трем американским военным) принесла специальная операция, которая наверняка войдет в учебники по антитеррористической войне. Как сообщил командующий вооруженными силами Колумбии генерал Фредди Падилла де Леон, правительственному агенту удалось внедриться в состав высшего руководства ФАРК. После этого в джунгли у подножия Анд военные направили вертолет без опознавательных знаков со спецназовцами, переодетыми в повстанцев.

"Группа захвата" высадилась в расположении отряда полевого командира ФАРК по кличке Цезарь. Накануне внедренный агент предупредил Цезаря, что планируется перевод пленных в другой район. Поэтому фарковцы, ни о чем не подозревая, приказали заложникам подняться на борт. Вместе с ними в вертолет вошел и сам Цезарь вместе с охранником. Обезоружили их уже в воздухе. В тот момент заложники поняли, что наконец обрели свободу.

Выйдя из вертолета на ближайшей военной базе, Бетанкур призналась: годы плена были самыми страшными в ее жизни. Ингрид по-прежнему хочет служить своей стране и мечтает стать президентом. - Автор: Алексей Василивецкий

- Источник: http://wwwl.ruschudo.ru/world/article3118054/

- Ингрид Бетанкур стесняется номинации на Нобелевскую

премию мира

-

Ингрид Бетанкур, проведшая шесть лет в плену колумбийских боевиков, заявила, что чувствует себя неловко из-за того, что президент Чили номинировал ее на Нобелевскую премию мира, сообщает Associated Press.

-

По мнению главы Чили Мишеля Бачелета, Бетанкур "является примером мужества для всего континента». «Мне немного неудобно в связи с номинацией, но я постараюсь оправдать оказанную мне честь", - сказала сама Бетанкур.

Освобожденная в июле из плена боевиков Бетанкур предприняла тур по Латинской Америке и сейчас находится в Чили. - Источник: http://www.zman.com/news/article.aspx?ArticleId=29403

-

Мария Куликова

Kогда казалось, что все плохо, жизнь, как водится, сделала Матросову подарок. Режиссеры Валерий Усков и Владимир Краснопольский утвердили Матросова на роль в сериале «Две судьбы» - там он свою судьбу и встретил. Ее звали Маша Куликова, актриса московского Театра сатиры. Роман Маши и Дениса развивался очень стремительно, что, как они признаются сегодня, стало большой неожиданностью даже для них самих

— Вы вместе уже 4 года. Романтику в отношениях не «съел» быт?

Маша. Романтика влюбленных проигрывает в сравнении с

теми вещами, о которых ты можешь узнать, прожив с человеком не один год.

Денис. Вот, например, в день моего рождения, 10 декабря,

все наши друзья, словно сговорившись, подарили мне экипировку для поездки

на море — ласты, маску, крем для загара и тому подобное. И только поздним

вечером я понял, что «заговор» организовала моя жена, которая уже купила

тур на двоих в Египет. Она знала, что я давно мечтал поплавать с аквалангом

в Красном море.

— У вас была любовь с первого взгляда, как в тех телеисториях, где

вы играете?

Маша. Скорее со второго! (Смеется.)

Денис. После первого съемочного дня мы уже не расставались,

а через 10 дней начали жить вместе... Кстати, знаете, что сказала мне

Маша на первом же свидании? А ты, говорит, в курсе, что я девушка твоей

мечты?!

Маша. Я хорошо помню тот разговор в машине, когда Денис

после съемок вызвался подвезти меня до дома. Вот мы едем, слушаем музыку,

болтаем. И тут Матросов говорит: «Где я мог слышать твой голос?» Тут я

и выпалила: «Во сне! Я же девушка твоей мечты!» Потом мы заехали в кафе,

и там он поведал мне историю своей жизни. О-о-о, каким он показался мне

одиноким и несчастным! А я девушка жалостливая.

Денис. Конечно, я ведь именно на жалость и бил.

|

|

— Денис, а что это была за история, о которой обмолвилась Маша?

Денис. Я семь лет прожил в гражданском браке. А дальше,

как говорится, не сложилось. Разрыв был тяжелым. Мне бы не хотелось углубляться

в подробности, скажу только, что эта история осталась с большим «хвостом»...

- В то время вы служили в Театре Армии и практически ушли в никуда.

Денис. Подать заявление об уходе было для меня настоящей

трагедией. Но это был вынужденный и необходимый шаг. Театр — вечное безденежье,

кино тогда только начинало возрождаться, работы не было. Чего только не

делал! Вел вечеринки, работал диджеем на радио, делал обзоры прессы на

телевидении, освоил компьютер и сделал свой сайт в Интернете. А предложения

сниматься, играть в антрепризах стали появляться позже.

— Маша, вы ревнуете Дениса к прошлому?

Маша. Раньше страшно ревновала. Я же понимала, что он

действительно любил ту женщину. Но сейчас-то я точно знаю, что никого

дороже меня у него нет.

|

|

— Вы ведь до знакомства с Денисом тоже не были одиноки?

Маша. Я несколько лет прожила со своим однокурсником.

Мы с ним расстались друзьями.

— Опыт прошлых отношений помогает вам справляться с проблемами сейчас?

Денис. Не скрою, я был напуган прошлым и побаивался серьезных

отношений.

А потом понял, что никакого подвоха от моей Маши ждать не надо. Она, конечно,

очень импульсивный, но при этом искренний и преданный человек.

Денис Матросов и Мария Куликова несколько раз пытались подать заявление

в загс, но им как будто что-то мешало: то Денис забывал свой паспорт,

то загс оказывался закрыт на ремонт, то они никак не успевали прийти туда

до закрытия. Ситуацию взялись исправить друзья пары. Накануне вечером

они зашли к Маше и Денису на чашку чая и как бы невзначай поинтересовались,

почему они до сих пор не женаты. Выслушав невразумительные объяснения,

друзья назначили им встречу в загсе уже наутро. Маша с Денисом как ни

в чем не бывало приехали туда в джинсах и футболках, совсем не рассчитывая

на то, что их так быстро распишут. И каково же было их удивление, когда

сотрудники загса дали им ровно час на подготовку к бракосочетанию! За

это время жених и невеста успели лишь купить обручальные кольца и вызвать

свидетельницу — Машину подругу, актрису Светлану Антонову.

Маша. Благодаря Денису я стала более терпимой, а главное,

научилась прощать. Раньше от моей категоричности страдали все. Я могла,

например, по сто раз в месяц собирать вещи, кричать, что между нами все

кончено... В общем, не ищи меня, но если что — я у мамы! Но с Денисом

подобные штуки не проходят. Он меня сразу предупредил: «Уходя — уходи!»

И тогда я поняла, что уходить-то мне не хочется. В общем, мне надоело

корчить из себя супердаму, для которой нет ничего важнее карьеры. Рядом

с Матросовым я расслабилась, и в нашей семье он абсолютный лидер.

— А кто у вас главный добытчик?

Денис. Деньги мы зарабатываем вместе. И никогда не считаем,

кто больше принес в семью. А вот что касается трат...

Маша. Да, я деньгами распоряжаться не умею! Раньше могла

в один день спустить весь гонорар. Денис учит меня бережливости, он о-о-очень

практичный человек.

Денис. Просто я знаю, что такое быть нищим. Считать копейки

и влачить жалкое существование больше не хочу.

— Вы до сих пор живете вместе с мамой Дениса?

Денис. Живем втроем и активно копим на квартиру. К сожалению,

цены на жилье растут, но мы не отчаиваемся.

— А как насчет детей?

Денис. Детей мы на будущее не откладываем! И, поверьте,

работа в этом направлении уже идет.

Текст: Елена Бирюкова

Источник: http://www.denismatrosov.narod.ru/hello_2.html

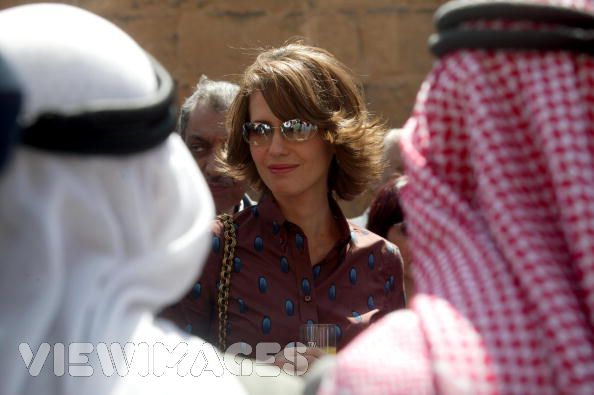

Асма Асад

Журнал Elle признал жену сирийского президента Башара

Асада Асму самой изящной первой леди мира, сообщает ИТАР-ТАСС.

На втором месте первая леди Франции Карла Бруни-Саркози, на третьем –

избранная первая леди США Мишель Обама.

Возглавляла жюри знаменитый дизайнер Соня Рикель. Кроме нее, самую изящную

первую леди выбирали кутюрье Изабель Маран, фотограф Сильви Ланкренан,

писательница Софи Фонтенель и главный редактор женского издания Валери

Турунен.

Источник: http://www.newsru.co.il/rest/05dec2008/asma930.html

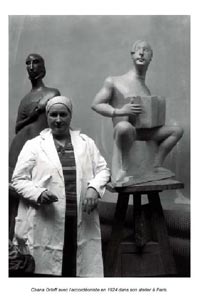

Хана Орлова

Хана Орлова - один из известнейших скульпторов современности.

Это единодушно признают все критики, которые когда-либо писали о ней.

К какой изобразительной школе она принадлежит? Здесь мнения искусствоведов

расходятся. Одни считают, что решающее значение для ее творческого формирования

имели впечатления детства и юности, которые прошли на Украине и в России;

другие полагают, что эстетическое мировоззрение Орловой сложилось в основном

во Франции, третьи - самым существенным в ее жизни считают ее связь с

Израилем... Как обстоит дело в действительности? Однозначного ответа на

этот вопрос нет.

Хана Орлова родилась в маленьком еврейском городке Староконстантинове (Украина) в 1888 году. Отец Ханы был сионистом. Знание иврита Хана получила в семье. В доме постоянно собиралось много народу. Друзья отца часто говорили об Эрец Исраэль. В 1904 году Орловы, вслед за старшим сыном, отправились в Палестину и поселились в Петах Тикве. Как все халуцим (первопроходцы), отец занимался сельским хозяйством. Хана, которой было уже 16 лет, шила, чтобы помочь родителям содержать семью.

Как она начала заниматься скульптурой? На эту тему существует несколько легенд. Согласно одной из них, Хане приснился сон, будто бы она лепит с натуры портрет Хаима Бялика, известного израильского поэта, стихами которого Хана зачитывалась еще в ранней юности. Этот сон сбылся. Правда, спустя много лет. В семье не одобряли увлечение Ханы изобразительным искусством. Она покинула дом и отправилась в Париж.

Это было в 1910 году. В том же году в Париж впервые приехали Марк Шагал и Натан Альтман. Со всех уголков Европы стекались сюда одаренные молодые художники, чтобы вдохнуть воздух свободы, найти учителей, включиться в водоворот интеллектуальной и художественной жизни, без которой творчество невозможно. Париж того времени стал художественной столицей мира. Выдержав конкурс, Хана поступила в класс рисунка Национальной школы декоративного искусства. Скульптуру изучала в Русской академии, основанной на Монпарнасе петербургской художницей Марией Васильевой. Эту академию одновременно с Ханой Орловой посещали Пабло Пикассо, Марк Шагал, Амедео Модильяни.

Ко времени появления Орловой в столице искусств там уже сформировалась особая парижская изобразительная школа, которую представляли Модильяни, Сутин, Паскен, Кислинг, Ван Донген, Шагал и другие. Они поселились на Монмартре, в Латинском квартале Монпарнаса. Район художественных студий называли "Улей". Эту пеструю группу художников, каждый из которых работал в собственной изобразительной манере, объединяло, пожалуй, одно: они стояли в стороне от модных, сменявших друг друга или сосуществовавших, течений, считавшихся новаторскими - кубизм, футуризм и т.д. В круг обитателей "Улея" вошла и Хана Орлова.

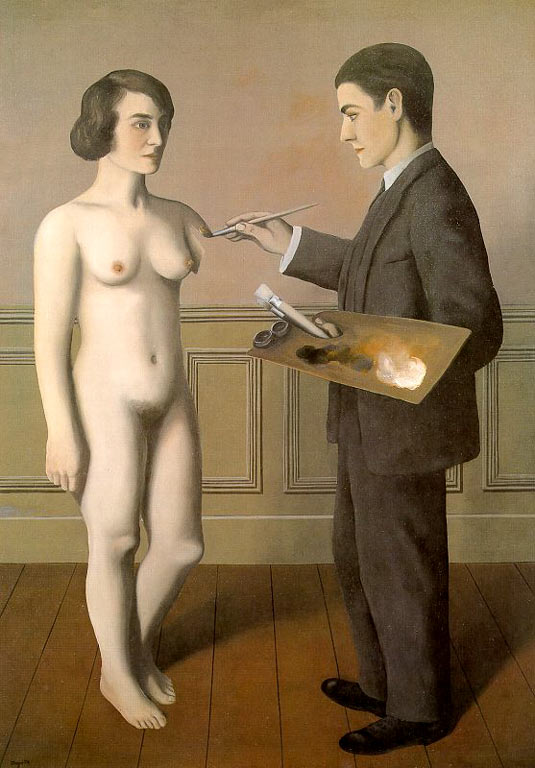

|

Душой этого круга был блестящий, красивый, образованный Амедео Модильяни, который в начале творческого пути отдавал предпочтение скульптуре. Он, по воспоминаниям Орловой, "никогда не скрывал своего еврейского происхождения, и носил в одном кармане Танах, в другом - "Божественную комедию" Данте и цитировал наизусть большие куски попеременно из того и другого". Однажды, когда компания сидела в кафе "Ротонда", Модильяни взял в руки почтовый конверт, разложил его и на внутренней стороне нарисовал портрет Ханы Орловой, подписав на иврите: "Хана Орлова - дочь Рафаэля". Быть может, именно в этот момент Хана поняла, что ей нужно делать. Портрет с заостренными характеристиками надолго станет основой ее творческой манеры. Через два года учебы в Национальной школе декоративного искусства Хану допустили к участию в Осеннем салоне 1913 года. Два бюста из дерева, которые она здесь представила, были отмечены критиками как талантливые произведения высокого профессионального уровня. Довольно долгое время Хана Орлова создает скульптуры из дерева. Однако ее не соблазняют природные возможности этого материала - она властно подчиняет его своим замыслам, порой даже уничтожая древесную фактуру. Позднее некоторые произведения того периода она повторила в бронзе, стремясь найти в плавком металле новые возможности. Из скульптур раннего периода хорошо известен "Портрет Жанны Эбютерн" ("Дева", 1915), подруги Модильяни. Его творчество на начальном этапе, безусловно, оказывало на Хану некое влияние. В "Портрете" 1915 года это особенно заметно. Преувеличенная удлиненность форм, хрупкость и гибкость... В поисках собственного почерка Хана не могла не отдать дань различным течениям начала ХХ века. В ее искусстве нашли выражение и кубизм, и утонченная стилизация, и экспрессионизм. Однако природное дарование помогло ей переработать полученное извне, умело переплавить все это в собственный, своеобразный пластический язык. |

Репродукции с ранних работ Ханы Орловой были использованы в сборнике стихов поэта Ари Юстмана, женой которого она стала в 1916 году. Известный поэт Гильом Апполинер, получив в подарок книгу, писал автору: "Очень благодарен за "Поэтические раздумья", которые Вы прислали мне вместе с фотографиями приятных и очень значительных скульптур". Перед Ханой, как и перед другими серьезными художниками, остро стояла проблема поиска художественной формы. Но главным в этих исканиях всегда было стремление выразить человеческие эмоции, глубины человеческого характера. Созданные ею образы выразительны. Лиричны или наполнены искрящимся юмором, который впоследствии критики определят как "скульптурный гротеск".

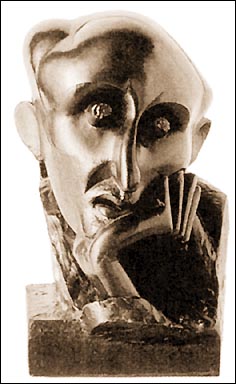

Хану занимает проблема создания еврейского национального стиля. Эти поиски типичны для еврейской интеллигенции того времени, как в Эрец Исраэль, так и в Европе. Среди ранних работ этого направления отметим "Портрет художника-еврея" (дерево, 1919). Позднее Хана повторит его в бронзе. Эту работу Хана считала для себя принципиально важной. Первоначально в каталогах за названием работы писалось имя изображенного художника (Рейзин). Потом оно исчезло, что подчеркивает обобщенный характер образа. Перед нами - художник-идеалист, мыслитель, мистик... Заострение характеристик, экспрессивное преувеличение свойственно многим портретам Ханы Орловой. Отказываясь от детализации, она создает обобщение, собственную концепцию изображенного. И превращает портрет в новеллу, рассказ, яркую сцену.

Орлова не опускается до пресного натурализма и столь же далека от интеллектуальных кодов абстракции. "Я хочу, чтобы мои произведения были такими же жизненными, как сама жизнь", - скажет она, уже будучи зрелым, признанным скульптором. Следует отметить и еще одну характерную черту стиля некоторых произведений Ханы Орловой - их "четырехфасадность", то есть обработка фигуры или бюста с четырех сторон, без учета промежуточных контуров. Это сближает творчество Орловой с примитивизмом, с народным искусством и придает созданным ею образам особую искренность и чистоту.

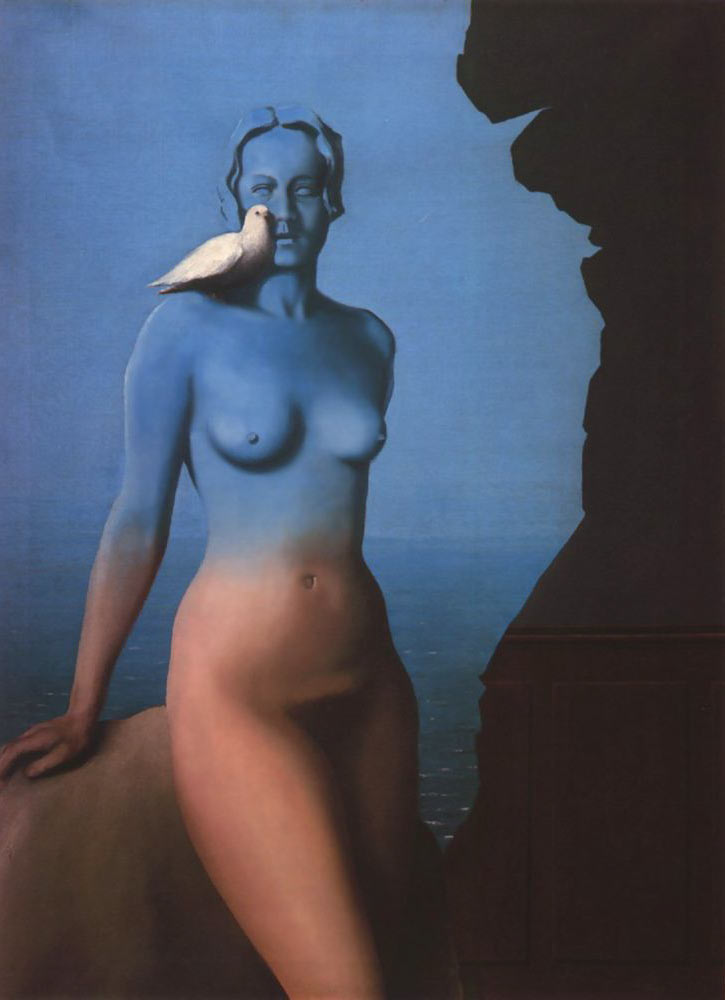

20-е годы - расцвет портретного творчества Ханы Орловой. Ее фантазия неисчерпаема. Она ни в чем не повторяется, для каждой модели находя индивидуальную выразительную форму. Живя в Париже, Хана никогда не порывала связь с Израилем. Первый раз после трехлетнего отсутствия она приехала сюда в 1913 году. В Петах Тикве оставалась ее семья. Позднее она купила дом в Тель-Авиве и стала приезжать в Израиль чаще. Не только родственные узы влекли ее в эту страну. Здесь все было ей дорого - прозрачный, наполненный солнечным светом воздух, ощущение отчизны, твердой почвы под ногами... Сионистские взгляды воспитанные в семье, национальный дух, которым были пропитаны ее детство и юность, на всю жизнь определили философский склад ее ума и человеческие привязанности.

Значительную часть богатого художественного наследия Ханы Орловой составляют скульптурные портреты писателей, художников, ученых, выдающихся политических деятелей. Среди них - "Портрет Хаима-Нахмана Бялика" (бронза, 1926). Ее Бялик - поэт "Лучей золотистого цвета". Духовная глубина отчетливо выражена в портрете израильского художника Реувена Рубина (дерево, 1923). Спустя три года Хана Орлова повторила это произведение в бронзе.

К шедеврам портретного искусства Ханы Орловой принадлежит и "Портрет Эдмона Флега" (дерево, 1922). В период, когда Хана лепила его бюст, он - преуспевающий писатель, драматург, историк, переводчик - издал одну из наиболее значительных своих работ, "Еврейская антология с древнейших времен до наших дней". Чистые плавные контуры, гладкая поверхность, подчеркнутость характерных деталей... Скульптурный портрет Флега отличается рафинированной законченностью.

В гармоничный мир Ханы Орловой ураганом ворвалась Вторая мировая война. Увлеченная работой, она не сразу осознала, что угрожает ей в уже захваченном немцами Париже. Предупрежденная друзьями о готовящемся аресте, она с сыном бежала через Лион в Швейцарию. В Швейцарии Хана создала более пятидесяти скульптурных произведений, которые были выставлены в Женеве в 1945 году. Вернувшись в Париж после освобождения Франции, она обнаружила, что все в ее мастерской разрушено. Послевоенное творчество Ханы Орловой представляет новое осмысление действительности. Лиричность ее довоенных работ сменяется драматизмом. Композиции ее произведений по-прежнему компактны. Но равновесие масс вступает в конфликт с беспокойной экспрессивной поверхностью. Появляется дробность, создающая ощущение "нерва", напряженной вибрации...

Создание государства Израиль и победа в Войне за Независимость в 1948 году вызвала у Ханы Орловой новый прилив сил. Она еще больше ощущает свою связь с Эрец Исраэль. Они и раньше принимала участие в жизни страны - в 30-е годы вместе с основателем и мэром Тель-Авива она обсуждает план создания Художественного музея. В 1949 году Хана Орлова лепит бюст Давида Бен-Гуриона. В конце 40-х, в 50-е и 60-е годы Хана Орлова создает ряд монументов: посвященная погибшей во время войны Хане Тухман-Альберштейн скульптурная группа "Материнство" в киббуце Эйн Гев (1949); памятник Дову Грунеру в Рамат Гане (1953); скульптура "Орлы" в киббуце Ревиим (1958); памятник "Раненая птица" в киббуце Бейт Орен (1964), установленный в память о трех погибших израильских пилотах и др. С раннего периода ее творчества Хане Орловой сопутствовал успех. Ее произведения демонстрировались на выставках в крупнейших городах Европы, Америки и Израиля. Ее первая выставка в Эрец Исраэль состоялась в 1935 году в незадолго до этого открытом Музее Тель-Авива. Произведения Ханы Орловой хранятся во всех крупных музеях мира. В своем творчестве она никогда не стремилась к элитарности. Недаром ее называют самым демократичным художником в самом лучшем смысле этого слова. Автор: Любовь Латт, "Evrey.com" |

Еврейский художник. Работа Ханы Орловой |

А вот ещё один материал о жизни и творчестве знаменитого еврейского скульптора:

Сводница Модильяни

В галерее «Vallois» открылась выставка Ханы Орловой

На выставке |

|

Родители увезли Хану в Палестину в 1905 году, когда ей было 16 лет. Девушка готовилась посвятить себя швейному делу и отправилась в Париж подучиться рисунку. По совету одного из учителей, заметившего ее способности, подала на конкурс в Национальную школу декоративного искусства и заняла второе место. Одновременно стала посещать скульптурный класс в Русской академии Марии Васильевой. Поскольку по прибытии в Париж она остановилась не где-нибудь, а в «Улье», известном монпарнасском общежитии художников, то и знакомство, в первую очередь, завела с его обитателями – Шагалом, Модильяни, Фужитой и Ван Донгеном.

Со стайкой «пчелок» ходила по вечерам в богемные кафе «Ротонду» и «Селект». В одном из них Модильяни, по своей вечной привычке работать за рюмкой, нарисовал ее портрет, а она в ответ познакомила его со своей сокурсницей Жанной Эбютерн, которая скоро стала женой и моделью художника, а после смерти любимого не перенесла горя и выбросилась из окна, будучи на восьмом месяце беременности. Бронзовая фигурка Жанны, тонкой и хрупкой, такой, какой видел ее сам Моди, стоит в самом начале экспозиции. Хана исполнила множество портретов друзей и знакомых, оплечных или в полный рост из самых разных материалов, но на нынешней выставке предпочтение отдано бронзе, в которую по появлении средств она старалась перевести все свои работы.

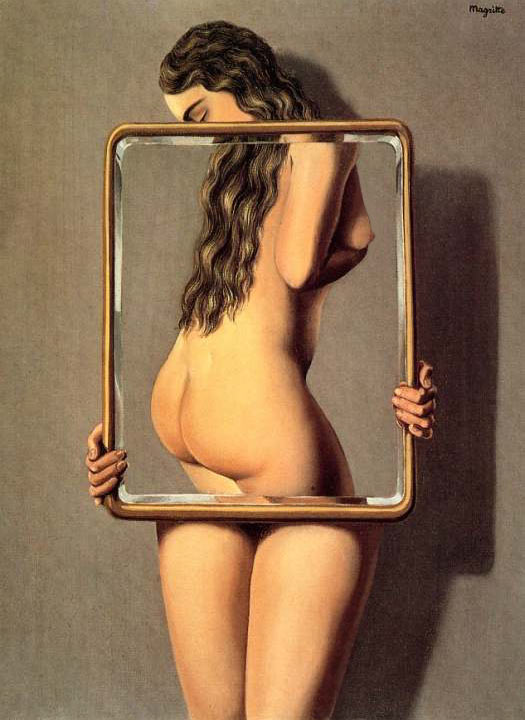

По диагонали от Жанны стоит девочка-подросток, с пышными рассыпавшимися по плечам вьющимися волосами, наивным взором и едва зарождающимися женскими формами. Это – Ида, дочь Марка Шагала. Самой сильной в творчестве Орловой выглядит тема материнства, неспешно-задумчивое ожидание («Беременная»), миг слияния матери и дитя («Материнство»), взгляд не на себя, но в суть своего женского начала («Я и мой сын»). Причем в последнем случае поразительное портретное сходство достигнуто не посредством деталей, а за счет полного отказа от оных. Образы Орловой вообще удивительно сдержанны и крайне немногословны, в них нет ни одной лишней линии. Но в этом лаконизме столько экспрессии и чувства, что взгляд с трудом покидает каждую работу. Ее внучка вспоминала, что Хана любила работать ранними утрами, и однажды, углядев под тряпкой в ателье готовую скульптуру, девочка выпалила: «Ты фигурку можешь сделать за ночь!» «Когда ты над ней думаешь месяцами и даже годами, что такое ночь», – последовал ответ.

Поиски в области упрощенности форм сочетались у Ханы

с непреходящим юмором, который воплощался в незлобивой карикатурности

персонажа. Какой-то внутренний чертик на позволял ей лепить традиционно

мечтательных и томных ню. Она или утрировала несоответствия в фигуре,

сочетая «верх Модильяни и низ Рубенса», или находила смешливую позу и

ироничный взлет головы.

«Меня прежде всего волнует характер, – говорила Хана. – И я хочу, чтобы

мои произведения были живыми, как сама жизнь». Для этого она работала

поэтапно и обязательно начинала с рисунка. Черновой, ценный материал сохранился

и показан на выставке. И еще одна страница ее творчества – птицы, к которым

она обратилась после войны. Грациозный павлин или кряжистый индюк, в пернатых

братьях, как и в роду людском, ее привлекали антиподы, борьба добра со

злом («Война и мир»).

В 1925 году Хана Орлова удостоилась главной награды Франции

– ордена Почетного легиона.

В войну мастерскую разгромили, и работы раннего периода пропали бесследно.

Около 500 скульптур Орловой сохранилось и описано. На выставку в «Vallois»

отобрано 30 бронз, некоторые из них отлиты в единственном экземпляре.

Автор: Елена ЯКУНИНА, Париж

Источник: http://www.rusmysl.com/archiv/index.php-itemid=119&catid=13.htm#more

Дата публикации: 9 – 15 июня 2005 года

Виктория Фёдорова

|

- В связи с моим отъездом здесь, в России, возникло много дезинформации. Я не эмигрировала! В марте 1975 года я уехала на три месяца - увидеться с отцом и вовсе не собиралась там оставаться. В Москве у меня были работа, друзья, любимая мама. Кроме того, на "Мосфильме" я была утверждена на роль и планировала приступить к съемкам у Светланы Дружининой. Но так уж распорядилась судьба, что в Америке я встретила человека, мы полюбили друг друга и вскоре поженились. |

- Почти десять лет вы представляли интересы косметической фирмы "Beauty Image" - были ее "лицом"...

- В продукции этой фирмы была линия "Александр де Маркофф",

которую я представляла. Моих работодателей привлекли мои русские корни,

потому как секреты косметической линии, которую я представляла, вели свою

историю из России. Я была лицом фирмы, и вся новая продукция - кремы,

духи - выходила с моими фотографиями. Духи "Энигма" ("Тайна"),

крем "Княгиня Эверлин"... Параллельно я снималась в кино, преимущественно

в часовых телевизионных картинах. От акцента я не избавилась, потому играла

восточноевропеек, русских, югославок. Но я всегда предпринимала энергичные

усилия для того, чтобы создать фильм о маме. Вот и сейчас приехала в Москву

по нескольким причинам. Прежде всего навестить могилу мамы, которую я

безумно люблю. Я уехала в разгар брежневского времени, и мне очень интересно

увидеть, что же происходит здесь сегодня, в стране, которую я никогда

не забывала и не переставала любить.

- Насколько мне известно, в свой прежний приезд в Москву вы также вели

переговоры относительно кинематографических проектов в России.

- Я никогда не оставляла надежд снять фильм о маме и несколько раз это

почти получалось. Все срывалось в последний момент. Это был рок, фатум

- не просто стечение обстоятельств. Я написала автобиографическую книжку

"Дочь адмирала", в которой описала многое из того, что со мной

произошло. Я продала права американской фирме, которая занималась изданием

и переизданием книги в Америке и за рубежом. И вот в прошлый приезд в

Россию, к моему большому удивлению, я увидела ее на прилавках книжных

магазинов здесь.

- Вам поступали предложения сниматься от наших кинематографистов?

- Мне предложили восемь сценариев. На все предложения

сниматься я ответила отказом. Кстати говоря, Савва Кулиш специально ездил

за мной в Нью-Йорк - с тем чтобы все-таки уговорить меня сниматься в его

фильме. Я отказалась: мой сын тогда учился в школе, у него был самый сложный

период - подростковый, и он был подвержен всевозможным дурным влияниям

(как все мальчишки в этом возрасте), чего мне, разумеется, хотелось избежать.

Я побаивалась оставлять его одного, и, ко всему прочему, тогда я решила

для себя, что с кино покончено. Кроме того, несмотря на то, что уже началась

перестройка и, казалось бы, можно ожидать чего-то нового, свежего, оригинального,

предложенные мне сценарии были кондовые, советские. Идеология, дидактика...

Скучно. Но я прекрасно понимаю, что люди воспитывались на этом и изжить

все в мгновение ока невозможно. Конечно, если бы мне предложили что-то

масштаба Анны Карениной, я, безусловно, ответила бы утвердительно. Но

после стольких лет отсутствия возвращаться на российский экран в каком-то

среднем материале - это немыслимо! Да и сниматься за деньги, которых только

на проезд в автобусе хватает, не слишком приятно.

Но... Софи Лорен мне как-то сказала: "Никогда не говори никогда.

Меняются обстоятельства, взгляды на жизнь". И мне действительно захотелось

появиться на российском экране еще раз. Я подумала, что тогда меня вспомнят,

легче будет снять фильм о матери. Но поскольку все из того, что я прочитала,

не нравилось и меня не устраивали сценарии, я решила написать свой. Думаю,

неплохо написала.

- Кто будет финансировать вашу картину, кто выступит

в роли режиссера?

- Я отправила свой сценарий из Нью-Йорка в Москву Володе

Меньшову. Он прочитал и сказал: все очень хорошо, приезжай. Планировалось

задействовать производственную базу "Мосфильма" и снимать на

студии "Жанр". Я собирала деньги в Нью-Йорке. Встретилась с

группой русских бизнесменов, открывающих новые рестораны, галереи. Они

высказывали свою крайнюю заинтересованность, но им было нужно подтверждение

того, какая студия точно займется этим и какую прибыль от сделки можно

ожидать в ближайшем будущем. Тогда я приехала в Москву и встретилась с

Владимиром Меньшовым. Он подтвердил все ранее сказанное: мы очень хотим,

чтобы ты сняла эту картину; было бы здорово, если она появится именно

на нашей студии, но... ты появилась в неблагоприятный момент: русский

кинематограф развалился! Я еще не знала, что приехала к обломкам корабля.

Когда я все это услышала и увидела своими глазами, мой энтузиазм поостыл.

Но я все же встретилась с Эдиком Володарским и попросила его обработать

мой сценарий. Вообще я хотела бы сосредоточить вокруг своего проекта талантливых

кинематографистов.

- Режиссером, очевидно, станет Меньшов?

- Думаю, да. На девяносто девять процентов. Мой проект

изначально задумывался как картина интернациональная. Я искала источники

финансирования в России. Мы рассчитываем на европейский и американский

рынок плюс российский, естественно. Шестьсот тысяч копий появится на видеокассетах,

если материал не украдут раньше. Натура у меня упрямая, и потому чем больше

мне вставляют палки в колеса, тем больше мне хочется довести дело до конца.

Смогу ли я убедить людей, что в течение трех лет они вернут свои деньги

и получат проценты, вопрос времени и секрет моей дипломатии. Гарантировать

ничего не могу: я не продюсер и никогда этим не занималась.

- О чем будет ваша картина?

- Это предположительно легкий психологический детектив

с примесью мелодрамы. В основе - любовный треугольник. Русская женщина

выходит замуж за американца, потом хочет развестись, переживает развод,

заводит себе молодого любовника. Развод - проблема страшная: жизнь переворачивается,

земля уходит из-под ног, идет борьба за деньги, непременная месть мужчины.

Мне захотелось посмеяться над стереотипом: сейчас считается нормальной

такая пара - пожилой мужчина и юная возлюбленная. У меня все наоборот.

Моей героине - пятьдесят, а ее любимому, скажем, тридцать. Так бывает.

Женский образ в сценарии собирательный. Где-то героине присущи мои черты,

где-то - моих знакомых. Я там воплотилась процентов на десять, не больше.

- У вас будет русский партнер?

- Да, конечно. На днях я обратилась с таким предложением

к Олегу Янковскому. В моем фильме для него есть роль позитивного русского.

К сожалению, Олега дома не оказалось, но зато его жена Людмила искренне

уверила меня в том, что он будет рад и непременно согласится. Почему он?

Дело в том, что я снималась с ним в своей последней (до отъезда в 1974

году) российской картине "Гнев" режиссеров Николая Гибу и Леонида

Проскурова. Начало положено, остальное я продолжу в Нью-Йорке.

- Довольны ли вы своей жизнью, тем, что все сложилось

именно так, а не иначе? Не подумываете о возвращении в Россию?

- Я довольна своей жизнью. Но ... я приехала домой. Когда

у меня спрашивают, кем я себя больше чувствую - американкой или русской,

отвечаю неизменно: конечно же, русской! Ведь я родилась в России, воспитывалась

в Москве. Моя мама истинно русский человек. Душа, корни у меня, безусловно,

русские. Я русская по национальности, но живу в Америке.

- Виктория, на ваш взгляд, насколько изменилась Москва

со времен вашего прошлого визита?

- Несколько лет назад я приехала в Москву с необычайным

внутренним трепетом. Не знала, чего ожидать. В прошлый раз я приехала

зимой: все было покрыто снегом и какой-то липкой слякотью. Я ничего не

видела - встречалась с друзьями, вела деловые переговоры. На этот раз

у меня было гораздо больше времени. Я поразилась: как красиво стало в

Москве. Сколько новых церквей отреставрировано! Меня порадовало праздничное

настроение горожан. Люди стали оптимистичнее, улыбчивее.

- Друзей в Москве много осталось?

- В Москве у меня друзей неизмеримо больше, чем в Америке. Это же юность моя! Институтские друзья, друзья юности - они остаются на всю жизнь. В Америке друзья другие: сегодня друг, а завтра я его не увижу. Встретимся через год, будем радоваться, но вполне можем существовать друг без друга. Превыше всего деловые переговоры. В Москве разговоры по душам. Для моего сына, которому я искренне пыталась привить те же жизненные принципы, что прививала мне моя мама: главное значение имеют деньги, хорошая работа, возможность весело провести время. Он - настоящий американец. То есть он, безусловно, порядочный, честный человек, но система ценностей у него совершенно иная. Он неоднократно говорил мне: с твоими порядочностью, честностью и моралью ты пропадешь! В Америке главное - бизнес. Поэтому, если я устраиваю вечеринку, приходят люди, человек двадцать, и уже через час-полтора ты увидишь, что гости, исправно попивая свой коктейль, ведут деловые разговоры. Главное в отношениях: что я могу дать тебе и что ты дашь мне.

О своих проблемах люди не говорят: не принято. Помню такой случай. Я работала моделью, у меня была фотосъемка для журнала "Harper's BAZAAR". Накануне я очень сильно поругалась с мужем и, когда мне делали грим, не могла сдержать слез. Ко мне подошла женщина - заместитель редактора и довольно жестко спросила: "В чем дело?" Я ей все рассказала. Она ледяным тоном констатировала: "Запомни, ты в Америке и потому все свои семейные дела оставляй дома. Ты пришла работать". Естественно, в ответ я бросила все, встала и уехала. Я не умела тогда по заказу надевать маску благополучия, улыбаться, говорить о том, как все прекрасно. В то же время, если тебе нужна помощь, и в Америке можно опереться на чье-то плечо. У меня была масса таких случаев: когда мне было довольно тяжело, приходили мои американские друзья, и я плакалась им в жилетку. Вообще-то я считаю, что американцы очень похожи на русских. Бесшабашностью своей, гостеприимностью, любознательностью, дружелюбием.

Беседу вела Лидия КРЫМОВА

Источник: http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cultpaper/article.jsp?number=34&crubric_id=100443&rubric_id=208&pub_id=145654

Алиса Богарт

С актрисой театра Российской Армии Алисой Богарт

мы встретились на съемочной площадке сериала "Закон и порядок".

На экране строгая, стремительная, в жизни Алиса - очень обаятельный и

улыбчивый человек, заботливая мама двоих детей. В перерывах между дублями

мы поговори ли о том, что нового появится в фильме, как важна поддержка

коллег и что же самое интересное в актерской профессии

- Алиса, Ваша героиня - единственная женщина в мужском коллективе. Это упрощает или усложняет ее жизнь?

- Конечно, упрощает. Ей достается много-много внимания. Это очень приятно - я думаю, что не только мне, но и Бобровой тоже.

- Майор Боброва - достаточно жесткая женщина, а Вы в жизни красивая, женственная… Легко Вам перевоплощаться?

- Не знаю, видимо, есть какое-то внутреннее совпадение

меня и майора Бобровой. Кроме того, вся моя жизнь связанна с военными.

У меня дед был полковником, прошел всю войну, и у него было бесконечное

количество медалей, которые я перебирала в детстве.

Я работаю в театре Российской армии, провела достаточно много концертов

для милиции, для ГАИ… Короче говоря, много вещей в моей жизни было связано

с военными и людьми, обладающими властью. Наверное поэтому я их чувствую,

я знаю, что это за люди. Поэтому, вполне вероятно, мне достаточно легко.

Тем более, когда я чувствую, что делаю хорошее дело, меня всегда это радует

и настраивает на то, что все должно достаточно легко произойти.

- А чем привлек Вас этот проект?

- Ролью. Когда я стала читать ее, когда я вдруг прочла вторую, третью серию, я вдруг поняла, что она мне нравится. Она нравится мне по-человечески и мне хочется ее сделать так, как вижу ее я, так, как я ее чувствую.

- Что от вас лично досталось майору Бобровой?

- Я думаю, что ей во многом досталось мое восприятие мира, мои реакции на происходящее. Другое дело, конечно, что нас заставляют быть менее чувствительными, скажем так, но я думаю, что свою чувствительность, убрав внутрь, я все равно оставила в глазах. Независимо от того как стоит камера или как стоит свет, это все равно видно. Я не думаю, что она должна быть такой выхолощенной и сухой. Я где-то видела некие мнения о себе как о Бобровой, о том, что не бывает таких милиционеров, но я думаю, что если бы милиционеры были такие как Боброва, во многом всем бы стало гораздо лучше жить.

- На съемочной площадке вы в основном работаете в паре с Иваном Оганесяном. Вы друг друга "развлекаете" экспромтами или все-таки стараетесь придерживаться текста?

- Нет, мы строго придерживаемся текста, как правило. Поскольку у нас не комедийная история, а скорее трагическая, то здесь особо не позволишь вольностей. Тем не менее, когда есть возможность что-то добавить, личную черту или просто краешек предложения изменить, мы это делаем и в этом смысле помогаем друг другу, поддерживаем.

- Что самое сложное на съемках?

- Я думаю, что холод, частое хождение в сапогах или наоборот жара, потому что мы практически не переодеваемся, нет возможности раздеться… Когда уже сняты сцены на улице, а потом мы приходим в квартиру, где должны отработать долгую сцену, находясь в помещении, проводя, например, допрос, тогда наоборот - жарко. Тяжело в этом смысле. Но, тем не менее, ничего страшного. В огне не горим, в воде не тонем.

- В США этот сериал идет 16-й сезон. Вы готовы к такому долгоиграющему проекту?

- Готова. Я готова и думаю, что со мной вместе и Боброва тоже.

- Я знаю, что у вас есть двое малышей. Они уже знают, что их мама - актриса?

- Да, мой сын часто меня спрашивает: "Мама, а где твой пистолет?" Он видел, что я на экране с пистолетом и его страшно интересует, куда же я его прячу, перед тем как захожу в квартиру. Иногда даже осматривает мои вещи (смеется).

- Вы работаете в театре Российской армии. У Вас есть свой любимый спектакль?

- Я играю там один спектакль, играю любя его. Слава Богу, что я уже на том уровне своего актерского статуса, когда можно делать то, что хочется. Поэтому ничего такого, что я не люблю, я не делаю. Спектакль - "Гамлет" Шекспира, я играю Гертруду.

- Трудно "превращаться" из майора милиции в королеву Дании?

- Это же самое интересное. Я же актриса. В этом превращении, наверное, вся суть актерского мастерства, в этом самый изюм профессии. Когда мне говорят о том, как сыграть одно, а потом перестроиться на другое, я всегда думаю о том, что мы все - из генетики наших родственников и всего человечества, которое жило до нас. В нас сохранены все нюансы человеческих переживаний, которые существуют в принципе сейчас в мире. Это одновременно и любовь, и ненависть, и агрессия, и нежность. Многие говорили обо мне (и дай Бог, чтобы это было так), будто моя природа такова, что я могу легко перестроиться. Я это очень люблю. Если раньше я могла подумать, что, наверное, это не совсем моя профессия, у меня что-то не получается, то теперь я думаю, что ничем не могу больше заниматься, потому что люблю это и уважаю себя в этом. И знаю себе цену в этом деле. И благодарна моей жизни, что она предоставляет мне возможность меняться: утром я милиционер, а вечером - королева Дании.

- Для себя вы можете определить, в какой эпохе Вам интереснее?

- Все зависит от темы. Интересно играть не костюм, важно суметь сыграть тему. Тема - это тот камертон, который ведет тебя туда, наверх. Если есть, что сказать Богу. Это как диалог: диалог со своей жизнью, с Господом Богом, в котором ты существуешь и от которого должно идти…

- Алиса, из какой вы семьи, как пришли в профессию?

- Я из семьи простых питерских служащих. Мой дед, как я уже говорила, полковник. Мои бабушки и другой дед - инженеры, делали подводные лодки в свое время. У меня есть дядя, народный артист России Геннадий Петрович Богачев (актер БДТ), который во многом помог мне стать тем, что я есть. Однажды он мне сказал: "Ты никогда не будешь актрисой, потому что ты должна быть сильной, а у тебя не хватает внутреннего стержня!" Тогда я сказала себе: "Нет, дядя, я пойду, и я это сделаю". И я это сделала. И я благодарна ему очень, потому что он проводил со мной довольно много времени, когда помогал мне готовиться к поступлению в институт и дал мне некоторые советы, благодаря которым я существую и сейчас. Во многом они связаны с текстом, с разбором текста, с воспроизведением текста или пьесы, которая у меня есть. Он мне очень много в этом смысле дал. Мало того, мы жили в коммуналке и дядя жил вместе с нами. К дяде приходили его друзья - актеры из БДТ. Я подглядывала за ними, я пряталась в коридоре или под столом или где-нибудь и смотрела, как они проходят, о чем они говорят. Для меня это были удивительные люди. Наверное, действительно, актеры в принципе отличаются от людей, которые занимаются другой профессией какой-то совершенно неуловимой сказочностью… До сих пор я сохранила это чувство. Наверное, в этом смысле семья так повлияла на меня и я стала актрисой.

- А как Ваши близкие относятся к тому, что в семье актриса?

- Мама очень придирчива ко мне, и я иногда очень переживаю, когда она что-то посмотрит. Например, Боброва ей очень не нравится. Она говорит, что вообще очень не любит таких женщин, во многом выхолощенных. Мама моя другая: она более кокетливая, более женственная, она не сможет стоять рядом с мужчиной, не пококетничав с ним. Я в этом смысле, смотря на нее, вижу, что стала другой. Я выросла немножко более цельным человеком, немножко более деловым, потому что я хотела сделать свою жизнь сама, стать самодостаточным человеком. Поэтому когда я чувствую, что могу уделить время своей нежности, своим флюидам, которые я распространяю, тогда я это делаю. А так, чтобы в этом жить… Нет, мне страшно интересно заниматься профессией, я это бесконечно люблю и, наверное, к сожалению моей семьи занимаюсь этим больше, чем нужно часов в день.

- У вас за плечами довольно большой опыт работы и в кино, и в театре. Не было разочарования в профессии?

- Я иногда в шутку, когда приходилось падать и умирать на сцене, валяться и быть якобы избитой, кричала со сцены: "Вот, говорила мне мама - не ходи в артистки!" Но если подумать, то все то, чем занимаемся мы, как ни крути, как бы серьезно этим не занимался актер, человек, это все равно игра. Для меня здесь сложилась такая великолепная философия, философия свидетельствования. Знаете, как мой педагог Левертов в ГИТИСе говорил: "Единственное честное ощущение человека, стоящего на сцене - это то, хорошо ли я играю". Я смотрю на себя ту, которая я есть на сцене, и вот это свидетельствование, хорошо ли я присутствую здесь, насколько мое присутствие здесь цельно и полнокровно в связи с темой, в связи с ролью, в связи с каким-то действием или с восприятием - вот это научило меня и в жизни быть гораздо более осознанной: смотреть на себя немножечко со стороны, видеть себя и корректировать себя в связи с тем направлением, которое я держу сегодня. Говоря о направлении, я имею в виду понимание того, нужно ли мне быть более расслабленной или, наоборот, здесь нужно быть немножко напряженной, чтоб сделать это дело. Я корректирую свое состояние, и в этом моя профессия мне очень помогает. И в этом, и в духовном смысле тоже.

- Есть роли, о которых мечтаете, которые хочется сыграть?

- Вы знаете, есть, есть… Но я о них никогда не скажу, потому что думаю, что нужно быть доверчивой к тому, что предлагает жизнь, естественно, отбирать. Очень много я отказывалась в жизни и буду отказываться от ролей дальше, потому что иногда я получала текст для проб и отказывалась от них именно потому, что не могу произносить текст. К сожалению, моя природа такова: не кокетливая, достаточно прямолинейная, такое деление на черное и белое, что я не могу идти на компромисс. Если мне что-то не нравится, моя природа не позволит мне это сделать. Я пойму, что я лгу с первого слова, и я не смогу пойти дальше. Я не могу даже продлить этот текст, и скажу с самого начала: "Ребята, я не буду этим заниматься, никакого дубля не будет. Все, я ухожу!" И это будет честно. Я подожду и посмотрю, что предложит мне жизнь, и поступлю по мере моего желания, сделаю то, что хочется.

- Где Вас можно увидеть в ближайшее время?

- Я думаю, что на съемках сериала "Закон и порядок"

- Как проводите свободное время, если оно, конечно, остается?

- У меня двое детей и я их очень редко вижу. Иногда я печалюсь от того, что они растут, совсем не видя меня. Иногда я думаю о том, что видимо такая судьба и у них тоже, и нельзя влезать в этот ход событий. Поэтому, когда случается возможность, я провожу время с ними. Неважно, что я делаю: иду с ними на прогулку, или в детский театр, или гости, или я просто сижу с ними дома и читаю им книжки, но как правило, я занимаюсь ими.

- Они не хотят по примеру мамы стать актерами?

- Нет, пока нет. Кстати, еще есть у меня такое увлечение и наверное нужно об этом сказать: даже когда дома дети, я почти каждый день смотрю кино. Я беру у друзей, либо в прокате, покупаю кино или заказываю. На Горбушке у меня есть знакомый, который мне привозит фильмы просто стопками. Это и новинки, и то, что вышло давно. Это может быть фильм, о котором я что-либо слышала, либо где-то видела. И он покупает мне фильмы в мою личную видеотеку, или уже DVD-теку. Я смотрю кино, потому что на самом деле без него жить не могу.

- Вы смотрите его как зритель или оцениваете как профессионал?

- Да, я смотрю как актриса, как профессионал. Меня иногда удивляют мои коллеги, которые делают что-то удивительное, лучше, чем я, как мне кажется. Тогда я пересматриваю эти фрагменты или оставляю фильмы на своей полке, зная, что если мне что-то нужно сыграть, я должна посмотреть это место, например, в кинофильме "Пианино" или игру Джона Малковича в "Быть Стенли Кубриком". Я знаю, что это для этой роли, то для той. Просмотр помогает мне найти ключи к моему собственному актерскому инструменту. И это удивительно занятно, и действительно этим я занимаюсь. В принципе, когда нет детей (дочка у няни, сын у бабушки), и у меня есть свободное время, предположим день, я могу взять три диска и заняться тем, что сидеть и смотреть их до упора, иногда что-то пересматривать. И в этом смысле я конечно сумасшедший фанатик… Как Боброва.

- Как вы готовитесь к роли? Может у Вас есть какая-нибудь традиция?

- Да, есть. Этой традиции меня научил дядя. Это определенный принцип чтения текста для себя и заучивания. И я бы назвала это поиском внутренней интонации, которая помогает мне "вскочить" на некую волну, в некий образ. Как не удивительно, но голос помогает мне иногда вспомнить о том, что мне нужно держать спину, что мне нужно здесь отреагировать интонационно, а значит и телом, в другом месте отреагировать как-то иначе.

- Кем Вы видите себя лет через двадцать?

- Думаю, что это будет связано с кино, и я думаю, что у меня будет возможность быть не только актрисой, но придумать еще что-нибудь такое, что сможет порадовать не только меня, но и зрителей.

- Вы со своими поклонниками общаетесь или предпочитаете держать дистанцию?

- Чаще всего, конечно, я держу дистанцию. Мне просто не хватает времени даже на родных: позвонить родителям, близким подругам, которых я не вижу иногда по месяцу. У меня есть крестные сыновья, которым я не уделяю должного внимания, поэтому конечно, у меня мало возможности (и потому, наверное, желания) плотно с кем-то общаться, сидя за компьютером, "зависая" на сайте, переписываться… Такое случается очень редко. Как правило, я общаюсь по делу или по активной эмоциональной душевной необходимости с каким-либо человеком. Пока так получается с этим человеком, пока история не завершилась, пока у него есть, что у меня спросить, а у меня - что ответить.

Беседовала Екатерина Кузьмина

Фотографии - Валерий Лукьянов

Источник: http://www.kino-teatr.ru/kino/person/39/

Белла Дижур

|

|

Она преподавала биологию и химию, была химиком-экспертом в милиции, заведовала химической лабораторией на заводе. Но оставила профессию, чтобы без помех писать стихи и прозу, сочинять научную фантастику для детей. До ста двух дожила – кажется, единственный случай в отечественной литературе. Творческая жизнь у нее, как и у сына, не была безоблачной. Она рассказывала в интервью американскому русскому журналу «Вестник»: «Я ведь «безродный космополит», обо мне писали: «Группа антинародных писателей будет неполной, если не сказать об их так называемом поэтическом ответвлении». Этим ответвлением была я, а главную группу уральских «космополитов» «возглавлял» писатель Иосиф Исаакович Ликстанов, лауреат сталинской премии, автор книги «Малышок».

Когда Белла Дижур написала чистую, искреннюю, полную доброты поэму о Януше Корчаке, одна свердловская газета так отозвалась: «Дижур нашла себе в герои некоего Януса, который встал на колени перед Гитлером». В прекрасном послесловии к книге стихов Беллы Дижур «Тень души» Василий Аксенов пишет: «Современной молодежи, особенно в Зарубежье, всё это может показаться не столь уж страшным, но мы-то помним, чем оборачивались эти ярлыки и формулировочки в те времена, когда против творческого пессимизма прописывали оптимизм колымского лесоповала».

Когда из СССР выдавили ныне самого знаменитого нашего скульптора – ее сына, она, пытаясь выехать к нему, семь лет сидела в «отказе». В 1985 году я написал письмо Ю.В. Андропову: «Белла Абрамовна Дижур – старейшая детская писательница, принятая Павлом Бажовым в ряды ССП еще в 1940 году, зла в жизни никому не сделавшая, и единственное ее желание – чтобы собственный сын закрыл ей глаза, похоронил ее. Никаких военных секретов она не знает. Как бы ни относиться к Эрнсту Неизвестному, на мой взгляд, негоже такому могучему государству, как наше, мстить ему через 82-летнюю ни в чем не повинную мать. Великодушие никого еще никогда не унижало. Проявите же великодушие, жалость, незлопамятность, исконно свойственные настоящим русским людям…» Ее, слава Богу, выпустили, и я видел ее в США, полную сил, юмора и радости от того, что она рядом со своим сыном. Их стихи уже встретились в антологии «Строфы века» и встретятся в антологии «Десять веков русской поэзии».

Белла Дижур не была выдающимся поэтом, но была выдающейся женщиной, вылепившей несгибаемый характер своего сына. Она добавила нам надежд на то, что надежды никогда не напрасны. Судьба сына и ее собственная – тому примером.

Тишина Это было в первый день войны. Вот и всё. А после – ты ушел. Так пришла ко мне в тот день война, Вот и всё, а после по утрам Януш Корчак Но где-то на пороге дальнем детства * * * Родиться вновь. Но в облике растенья * * * Охрана моя добровольная Но в русскость мою всем ли верилось? И надо же так обезбожиться, Кровей у меня до двенадцати, А мать Неизвестного Эрика Овировские невыпускатели В дежурках с красотками баловались Тогда уж ей было за восемьдесят. Была она невыпущальная. Великая эта женщина, Мы вместе нигде не обрамлены, |

Автор: Евгений ЕВТУШЕНКО

Источник: http://pda.newizv.ru/news/2008-12-05/102733/

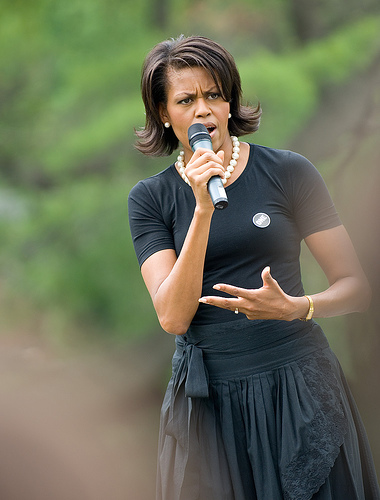

Мишель Обама

После завершения обучения в Гарвардской юридической школе в 1988 году

Мишель Ла Вон Робинсон устроилась на работу в чикагскую юридическую фирму

Sidley Austin. Здесь она Мишель познакомилась со своим будущем мужем -

Бараком Обамой. Кроме нее в тот момент он был единственным чернокожим

сотрудником фирмы. В 1992 году Мишель и Барак Обама поженились.

Сегодня на политическом небосклоне зажглась новая стильная звезда. По

мнению экспертов, новая первая леди США может составить серьезную конкуренцию

Карле Бруни. Мишель Обама уже неоднократно фигурировала в рейтингах самых

стильных женщин. Более того, некоторые СМИ провозгласили госпожу Обама

– первой леди новой формации.

«В лице Мишель Обамы Бруни обзавелась достойной соперницей – таких первых леди еще не бывало, – пишет обозреватель газеты The Times Сара Вайн. – Она импонирует современным женщинам во всем: она чрезвычайно умна и мыслит самостоятельно, а ее внешняя привлекательность выглядит естественно».

СМИ неоднократно сравнивали Мишель Обаму с бывшими первыми леди США. За

идеологические взгляды Мишель сравнивают с Элеонор Рузвельт, за влияние

на мужа - с Нэнси Рэйган и за то, что «она не такая, как мы» - с Хиллари

Клинтон. По словам Вайн, Мишель Обама уникальна тем, что умело объединяет

в себе все три качества: способность поддержать мужа, независимость и

тонкое чутье к моде.

Последнее обстоятельство подтверждает тот факт, что госпожа Обама несколько

раз фигурировала в различных рейтингах самых стильно одетых женщин. В

частности, в этом году в списке журнала People Мишель оказалась в компании

актрис Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу и Шарлиз Терон.

Сегодня Мишель Обама наравне с Бараком вписывает новую страницу в историю

США, становясь первой в истории страны чернокожей первой леди. Ее уже

сравнивают с блистательной и утонченной Джекки Кеннеди.

Источник: http://www.kleo.ru/items/news/2008/11/05/obama.shtml

Дата публикации: 05.11.08

Софья Блювштейн: мифы или?..

МИФ ПЕРВЫЙ. ОНА РОДИЛАСЬ В ОДЕССЕ.

|

|

Из уголовного дела

«Ограбление банкира Догмарова».

«Я познакомился в кафе Фанкони с Софьей Сан-Донато... В беседе сия дама рассказала, что сегодня восьмичасовым поездом отбывает в Москву. Этим поездом и я отбывал из Одессы в Москву сегодня. Я просил разрешения сопровождать ее в дороге. Дама согласилась. Мы сговорились встретиться у вагона. В назначенное время я поджидал г-жу Сан-Донато с коробкой шоколадных конфет. Уже в вагоне г-жа Сан-Донато попросила меня купить в буфете бенедиктину. Я вышел и дал указание служащему. В моей памяти сохранились воспоминания до того момента, когда я съел несколько конфет. Что произошло далее, не помню по причине крепкого сна. Из моего дорожного саквояжа были похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму 43 тысячи рублей».

Какая трагедия! Так и вижу, как рыдает в московском участке несчастный Догмаров:

-- Я старый больной человек! Меня девушки не любя-а-ат... Конфет купил ей... Дурак! Три рубля как одну копеечку выложил!.. А она... Ограбила! Обманула! Пустила по миру-у!..

-- Ну нельзя же, право, быть таким доверчивым, -- укоряет Догмарова полицейский.

-- Ой, ваша правда, ваша правда... Простодушный я... Все мы, одесские банкиры, такие простодушные...

Но горе горем, а протокол составлять надо.

-- Так сколько, вы говорите, в саквояже было денег?..

Банкир длинно и вдумчиво высморкался:

-- Все, все, что нажито непосильным трудом, гражданин начальник...

-- А поточнее?

-- Молодой человек, поезжайте в Одессу. Поезжайте и спросите, чем занимается банкир Догмаров. И вам скажут, что банкир Догмаров занимается денежными переводами...

-- Хватит! -- нервничает слуга закона. -- Потрудитесь сообщить точную сумму!

-- Ой, ой! Ну шо вы так волнуетесь? У вас даже усы тепаются... Пишите тысячу... Нет, три тысячи!..

-- Так сколько? Тысяча или три?..

-- Сорок три!.. Вам, голубчик, все равно, а мне приятно...

-- Ладно, -- соглашается измученный полицейский. -- А она... эта... Хоть красивая была?..

МИФ ВТОРОЙ. ОНА БЫЛА КРАСИВА.

«Рост 153 см, лицо рябоватое, нос с широкими ноздрями, губы тонкие, бородавка на правой щеке». Так описана Софья Блювштейн в сохранившихся документах полиции. Но народной молве документы не указ. Стране, бредившей революционными идеями, нужен был хоть какой-нибудь Робин Гуд, и полутораметровая воровка со своей бородавкой удачно вписалась в этот образ. Она безжалостно грабила богатых и была великодушна к беднякам.

Однажды, узнав из газет, что ограбленная ею женщина оказалась вдовой простого служащего, Сонька тут же поспешила на почту. «Милостивая государыня! Я прочла в газете о постигшей вас беде. Я сожалею, что моя страсть к деньгам послужила причиной несчастья. Возвращаю вам ваши деньги и советую впредь поглубже их прятать. Еще раз прошу у вас прощения. Шлю поклон вашим бедным малюткам».

Ай да Сонька! Ай да Золотая Ручка!.. Ну чем не королева воровского мира? А королева, как известно, ни при каких обстоятельствах рябой быть не может. Газета «Московские ведомости» за 1899 год так прямо и говорит: «Сия особа, в прошлом кухарка, славилась необыкновенной красотой...» Вот так-то. И хватит об этом. В конце концов некрасивых женщин не бывает. Бывает мало клофелина. И вообще самое главное в женщине то, как она себя подает. А Сонька себя подавать умела. Говорят, даже в высшем обществе ее принимали за светскую даму.

МИФ ТРЕТИЙ. АРИСТОКРАТЫ РОССИИ И ЕВРОПЫ ПРИНИМАЛИ ЕЕ ЗА СВЕТСКУЮ ДАМУ.

Молва утверждает, что Сонька-Шейндля обладала великолепным вкусом, разбиралась в одежде, обладала хорошими светскими манерами. Она путешествовала по Европе и представлялась то баронессой, то графиней, то виконтессой... Ее принадлежность к высшему свету ни у кого не вызывала сомнений. Без этого ей не удавались бы хитроумные операции с ювелирами, банкирами и европейской аристократией... Я вас умоляю! Видели мы этих банкиров! Знаем мы эти операции!.. Представляю, какие именно светские манеры понадобились Соньке, чтобы «снять» на вокзале клиента по фамилии Догмаров...

Из уголовного дела «Ограбление Карла фон Меля». Май 1883

г.

«Ко мне как к владельцу ювелирного магазина обратилась женщина, назвавшаяся

женой известного доктора психиатра Л., с просьбой подобрать для нее последнюю

коллекцию бриллиантов. Мною были предложены колье, кольца и брошь парижских

ювелиров. Общая сумма покупки составила 30 тысяч рублей. Госпожа Софья

Андреевна Л. оставила визитную карточку, взяла счет и попросила прибыть

в дом мужа для расчетов в назначенное ею время. По прибытии к доктору

Л. меня встретила уже мне знакомая супруга доктора. Она попросила разрешения

примерить коллекцию бриллиантов к вечернему платью и проводила меня в

кабинет мужа. Когда я понял, что доктор не собирается со мною расплачиваться,

я потребовал вернуть бриллианты. Вместо этого я был сопровожден тремя

санитарами в палату лечебницы.

Через несколько часов состоялся разговор с господином Л., где я ему все подробно рассказал о покупке коллекции бриллиантов его супругой. А доктор рассказал мне о том, что эта дама представилась моей женой и записала меня на прием к нему, ссылаясь на мое психическое нездоровье. За мое лечение было оплачено ею вперед...» Да, после такого потрясения лечение Карлу не повредило бы. Надеюсь, он воспользовался оплаченными услугами доктора. Бедные, бедные мужчины!.. Доверчивые и простодушные. Но обмануть доверчивого немца -- это одно, а вешать лапшу на уши блестяще образованной российской элите -- это другое.

Неужели наши аристократы были настолько глупы, чтобы принимать Соньку, дочь цирюльника, за светскую даму? Неужели, говоря с ней о музыке или литературе, они не чувствовали в своей собеседнице местечкового воспитания? Сомневаюсь. Скорее всего, о литературе с Сонькой никто и не говорил. И если «баронессу Софью» и принимали за даму, то за даму определенного, как тогда говорили, сорта. Когда Соньку наконец-то арестовали в 1885 году и сослали на Сахалин, Антон Чехов и Влас Дорошевич приезжали к знаменитой воровке. И, немного пообщавшись с ней, говорили потом о «мещанском складе ума заключенной». Впрочем, народ тут же сообразил, что к чему -- на каторге сидит не настоящая Сонька!

МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ. ОНА СБЕЖАЛА С КАТОРГИ, ОСТАВИВ ВМЕСТО СЕБЯ «СМЕНЩИЦУ».

Бежать она пыталась. Первый раз еще в Смоленске, когда ее задержали после ограбления нескольких ювелирных магазинов. Сонька то ли влюбила в себя надзирателя, то ли подкупила его, но факт остается фактом -- надзиратель помог бежать Соньке и сам рванул вместе с ней. Но на воле они шиковали недолго -- надзирателя арестовали в Одессе, а Сонька попалась в Москве. На суде она все отрицала и делала наивные глаза. Но суд постановил: «Шейндлю-Суру Лейбовну Розенбанд (она же Рубинштейн, Школьник, Бреннер, Блювштейн, урожденная Шейндля-Сура Соломониак), лишив всех прав состояния, сослать на поселение в отдаленнейшие места Сибири».

Из «отдаленнейших мест» Сонька снова попыталась бежать. За что и получила согласно документам пятнадцать ударов плетью. Через месяц ее поместили в одиночную камеру и заковали в кандалы на два года и восемь месяцев. Прошел слух, что это уже была не Сонька, а «сменщица», подставное лицо. Но где, скажите, могла найтись женщина, готовая добровольно понести такое наказание ради другой женщины? И что самое невероятное -- ни разу никому не проболтаться об этом?.. Это что-то из области ненаучной фантастики.

Нет, настоящая Софья Блювштейн от звонка до звонка отсидела свой срок в камере. Потом ее перевели в категорию «поселенок», и она стала содержательницей квасной. Торговала из-под полы водкой, открыла игорный дом-избу. Организовала оркестр из четырех поселенцев, нашла бродягу-фокусника, устраивала представления, танцы, изо всех сил копируя милые сердцу одесские кафешантаны. О ее последних днях также ходит множество легенд. Говорят, что в конце 90-х годов, уже тяжело больная, Сонька решилась на новый побег. Прошла она около двух верст и упала без сил. Нашли ее конвойные при обходе. Через несколько дней в тюремном лазарете, не приходя в сознание, Софья Блювштейн умерла.

МИФ ПЯТЫЙ. ОНА УМЕРЛА.

А вот и не дождетесь! Соньку похоронили, а по Европе тем временем прокатился целый ряд загадочных ограблений. Почерк преступлений был явно Сонькин. В Москве продолжились ограбления ювелирных магазинов. В Петербурге объявилась дама, похожая на Софью Блювштейн. В 20-е годы нэпманы жаловались, что их грабит Золотая Ручка. В сороковых годах, как утверждают одесситы, Сонька под другим именем жила на Прохоровской улице. Похоже, она стала бессмертной. Недавно, говорят, из России вывезли алмазов на несколько миллионов долларов. Главная подозреваемая -- маленькая женщина с бородавкой на правой щеке...

В общем, дорогие мои, «заседание продолжается зпт миллион поцелуев»!

Источник: http://jn.com.ua/History/somya_0512.html

Дата публикации: 05.12.2001

Софья Блювштейн: мифы или?..

(продолжение)

ЛЕДИ ВИНТЕР ИЗ ОДЕССЫ

“РЫБАЧКА СОНЯ КАК-ТО В МАЕ”…

Не везет мне с этим почти хрестоматийным сюжетом — о Соньке Золотой Ручке. В былые времена его не желали публиковать по идеологическим соображениям. В “перестройку” он, конечно, прошел, однако возмущенные читатели наперебой стали уверять меня и общественность в том, что будто бы лично знали знаменитую аферистку, якобы обитавшую в Одессе буквально в 1960-е и чуть ли не эмигрировавшую на старости лет в Израиль. В начале 1990-х я получил предложение одновременно от двух довольно известных кинорежиссеров о написании сценария видеофильма о Золотой Ручке. Но и тут карта не легла. Криминальная особа в стиле ретро представлялась моим заказчикам этакой романтической героиней, дамским вариантом Робин Гуда, на худой конец — экспроприатора с идеологической подкладкой типа Котовского. Я же видел безусловно талантливую в своем роде, но всего только чрезвычайно прагматичную волевую шарлатанку.

“Золотая Ручка” — старинное уличное прозвище карманника высшей квалификации, каковое в разные годы присваивалось десяткам удачливых мазуриков не только в Одессе, но и в других крупных городах России. Оттого-то и по сей день находятся мемуаристы, гордые знакомством с каким-то из представителей этого обширного клана. Мало того, известны и, скажем так, сознательные мистификаторы — Сонькины двойники. Например - аферистка Франциска Целестинова Кацперская (см. “Одесский вестник”, 1892, № 54).

Реальная же история нашей “героини” даже за давностью лет прослеживается довольно рельефно. В материалах судебных разбирательств она обычно фигурирует как Софья Блювштейн. Однако мало кто знает, что это всего лишь фамилия одного из многочисленных ее супругов, Мишеля (Мойше) Блювштейна. Фиктивные браки эти нередко заключались лишь для того, чтобы сменить имя, а заодно — “легенду”, замести следы. Мишель, кстати говоря, был одним из видных соратников по сформированному Сонькой воровскому сообществу. Как и другой “супруг”, Бреннер, он проходил с Золотой Ручкой по общим уголовным делам на процессе 1880 года.

В материалах следствия 1872 года (по приговору суда Сонька

тогда была лишена всех гражданских прав) упоминается, что она “варшавская

мещанка”, “урожденная Соломониак”, “26-ти лет”. Из чего нетрудно заключить,

что подлинная Золотая Ручка родилась в 1846 году. И, следовательно, на

рубеже 1960-1970-х это была бы самая заслуженная репатриантка, каковая,

пожалуй, угодила бы и в книгу рекордов Гиннесса.

Оставив гипотезы о трудном детстве и обольстителях на совести эмоциональных

деятелей киноэкрана, сразу же перейдем к реестру героических достижений

нашей “Варшавянки”. Первые впечатляющие успехи пришли к ней еще в 1860-х

годах на железных дорогах империи, по которым она, как выразился один

желчный присяжный поверенный, разъезжала “уже, конечно, не ради одного

моциона”. Превосходные внешние данные, умение располагать к себе случайных

попутчиков, природная смекалка, наглость, граничащая со смелостью, — вот

ассортимент качеств, обеспечивший Соньке стремительную карьеру. Очень

скоро “воровка на доверие” переместилась в купе для пассажиров из “чистой

публики” и вместо убогого содержимого потертых саквояжей разночинцев получила

тугие портмоне и сумочки из крокодильей кожи. Так, один лишь задушевный

вечерок с неким генералом Фроловым обошелся бравому вояке в 213 тысяч

рублей!

Уже к концу 1860-х кражи в поездах сменились гастролями по городам и весям, и Сонька сколотила крепкую дружину аферистов-универсалов, специалистов, так сказать, широкого профиля. Махинаторы наследили в Москве и Петербурге, Саратове и Астрахани, Риге и Петрозаводске, Кишиневе и Харькове, Варшаве и Вене, Лейпциге и Будапеште. Но самым любимым экспроприаторским полем этого концерна была, конечно, популярнейшая Нижегородская ярмарка, привлекавшая огромную массу “жирных фраеров” с солидной наличностью — с одной стороны, и заслуженных “зубы проевших” (т. е. мазуриков) — с другой. Сонькина команда работала слаженно и ювелирно, роли были расписаны и заучены назубок. Одни “пасли”, другие “замыливали глаз”, третьи “раскручивали”. Сонька дирижировала, а сама работала по-крупному, “плотно с клиентом”.

Отработав номер в Нижнем Новгороде, “отряд особого назначения” направлялся в Одессу, где чаще не столько “работал”, сколько спускал добычу — благо, индустрия развлечений здесь была отлажена вовсе не плохо (имелась даже ресторация под вывеской... “ЗОЛОТАЯ РУКА”). В Одессе у Соньки было много “лежбищ” и, главное, активных сотрудников. Таких, как, скажем, небезызвестный Чубчик (Владимир Кочубчик), впоследствии также сосланный на Сахалин и утонувший в ходе побега и переправы на материк. Здесь же, в Южной Пальмире, хранился и “общак” воровского синдиката, кассиром которого состоял одесский мещанин Березин. Отсюда же Сонька имела возможность отправляться как по морю, так и по суше в Европу — “по делу” или развеяться. Известно, например, что в 1872 году она заложила в венском ломбарде различные драгоценности, получила на руки изрядную сумму, которую весьма лихо прокутила.

Первое известие о гастролях Золотой Ручки в Одессе я зафиксировал в местной периодике за 1869 год. Тогда был дерзко ограблен один из лучших ювелирных магазинов — М. Пурица, на Ришельевской. Похищенное оценили в 10 тысяч рублей серебром. Дележ драгоценностей осуществлялся на квартире Блювштейн. Любопытно, что тогда из всех уворованных вещей полиции удалось разыскать лишь дешевые серебряные серьги и около 400 рублей, полученных похитителями от реализации ювелирных изделий.

В дальнейшем Сонька посчитала для себя невыгодным “шуметь” в Одессе и приезжала сюда главным образом для отдохновения после трудов праведных. Осужденная в 1872-м, Золотая Ручка была вновь арестована опять-таки в благословенной “столице Юга” 29 августа 1879 года, а затем начался скандальный (с очевидной антисемитской направленностью) процесс 1880-го. В эти же годы Сонька наладила контакты с коллегами из компании так называемых Червонных Валетов. Валеты составляли группу профессиональных мошенников, в которую, между прочим, входили и представители самых аристократических фамилий из “золотой молодежи”. Громкие имена открывали не только любые двери, но и кредит доверия. Фальшивые расписки, закладные, купчие, банковские билеты и прочие финансовые документы приносили неслыханные дивиденды.

В конце концов, все эти “пацаны”, как и клан Золотой Ручки, были осуждены. Но я хочу обратить внимание читателей на игровой элемент в практике той и другой организации. Знаете, откуда взят популярный эпизод “Веселых ребят”, в котором катафалк доставляет актеров на эстраду? Из практики Червонных Валетов! Это они купили роскошный саркофаг на Смоленском рынке у гробовщика Морозова, посадили на погребальные дроги восемь певчих из хора Дюпюи и с песнями прокатили по городу. В гроб улегся один из главных Валетов, а остальные с погребальными фонарями расположились в сопровождающей карете. Выехали за Тверскую заставу, к знаменитому “Яру”, где певчих сменил цыганский хор. Это “безобразие” Валетам припомнили, разбирая все их дела в окружном суде.

Между тем Софья Блювштейн не только попадалась, но и периодически совершала побеги в духе Монте-Кристо и Германа Лопатина. Самый забавный случай — обстоятельства бегства из нижегородской тюрьмы, когда она, словно миледи из романа Дюма, обольстила своего сторожа и бежала вместе с ним! Тюремный надзиратель попался очень скоро. Что до Соньки, то ее задержали лишь полгода спустя аж за Вислой, препроводили в Москву, а оттуда в Петербург с огромным “почетным эскортом”. Попытка побега из поезда на Чудовской станции на этот раз не удалась.

В северной столице выдающуюся преступницу встречали тысячи

любопытных. Толпы сопровождали ее по Знаменской и Шпалерной в дом предварительного

заключения. Под арестантской “робой” с бубновым тузом на спине “пресса”

узрела дорогое шелковое платье и золотые украшения с “камешками”. “Сонька

еще очень красива, — писали репортеры, — брюнетка, с выразительным лицом;

ей лет под тридцать с небольшим”. То бишь наша героиня выглядела лет на

десять моложе, несмотря на весьма интенсивное прожигание жизни.

Было это в начале 1887 года. Поскольку Золотая Ручка прежде уже неоднократно

бежала из Сибири, ее осудили в каторжные работы, и она оказалась на Сахалине,

где ее застал и с пристрастием описал А. П. Чехов. История эта известна.

Звезда величайшей злодейки померкла навсегда. Но энергичное мифотворчество

создало ей двойников в том же 1887-ом. Так, в Одессе объявились сразу

две Золотые Ручки, специалистки по облапошиванию владельцев элитарных

магазинов и салонов мод — Роза Эппель и Рухля Шейнфельд (“Одесский вестник”,

1887, № 129).

Среди сподвижников и последователей нашей “рыбачки” был

и “король карманников” Моисей Троцкий, он же Шмуль Моревич-Левин, он же

Давид Шамиль, он же Берка Вайсман, он же Морис Швайбер и др. Маршруты

его гастролей совпадают с Сонькиными — те же три столицы (включая Варшаву),

тот же Нижний Новгород и пр. Разница лишь в том, что побег из тюрьмы ему

удалось совершить в самой первопрестольной! В Одессе он тоже несколько

раз судился за карманные кражи, причем все время под разными именами.

В одной из газетных информаций обнаружилась крайне любопытная деталь,

а именно та, что помянутый Король был знаком и дружен не только с Софьей

Блювштейн, НО И С ЕЕ СЫНОМ.

Для завершения сюжета мне оставалось разыскать сведения об этом чаде замечательной

аферистки. Розыски затянулись. Зато теперь могу поделиться с читателями

совершенно свежей эксклюзивной информацией.

Яблочко и в самом деле падает от яблони недалеко. Судя по всему, природа промахнулась, и ей не пришлось отдыхать ни в том, ни в другом случае. Мордох Блювштейн был задержан полицией в числе прочих правонарушителей во время многолюдного праздничного шествия в ознаменование... 93-й годовщины Одессы. Подлинное имя стало известно не сразу, поскольку Блювштейн проживал по документам некоего Иосифа Дельфинова, а по-уличному звался Бронзовой Рукой. Вскоре выяснились некоторые любопытные подробности, к примеру, то, что он “находился при Золотой Ручке до 16-летнего возраста, а в настоящее время ему лет 25-27”. Получается, что Сонька стала матерью примерно в 1861 году, т. е. совсем еще девчонкой, и это обстоятельство, вообще говоря, свидетельствует в пользу романтической версии о соблазнителях, искусителях и прочих растлителях.

“Назван он Бронзовой Рукой товарищами по профессии потому, — пишет современник, — что происходит от Золотой Ручки. Ближайшим помощником его состоял кишиневский мещанин Гершко Мазурчук, проживавший в Одессе по подложному паспорту”. Тогда же Блювштейна-младшего этапировали на родину, в Варшаву, где за ним много чего числилось. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Знаю, впрочем, что не только дети лейтенанта Шмидта, но и внуки рыбачки Сони до сих пор не перевелись как в нашем городе, так и в его окрестностях.

Автор: Олег ГУБАРЬ

Источник: http://zamok.druzya.org/index.php?showtopic=1651&st=270&p=63151&#entry63151

Эмми Нётер

Амалия Эмми Нётер (нем. Amalie Emmy Noether ; 23 марта

1882, Эрланген, Германия — 14 апреля 1935, Брин-Мор, Пенсильвания, США)

— выдающийся немецкий математик, "самая крупная женщина-математик,

когда-либо существовавшая".

Отметим, что Эмми — не сокращение от «Амалии», как часто полагают, а второе

имя Нётер.

Биография

Родилась в семье математика Макса Нётера в Эрлангене, где была старшей из 4 детей. Первоначально изучала языки, планируя стать преподавателем английского и французского. С этой целью добилась разрешения посещать лекции в Эрлангенском университете, где работал её отец, вначале вольнослушательницей (1900), а с 1904 года, когда разрешили женское обучение, зачислена официально. Однако в университете лекции по математике привлекали Эмми больше, чем любые другие. Она стала ученицей математика Пауля Гордана, под руководством которого защитила в 1907 году диссертацию по теории инвариантов.

Уже в 1915 году Нётер внесла вклад в разработку Общей теории относительности; Эйнштейн в письме к мировому лидеру математиков Давиду Гильберту выразил восхищение «проницательным математическим мышлением» Нётер.

В 1916 году Нётер переехала в Гёттинген, где знаменитые

математики Давид Гильберт и Феликс Клейн продолжали работы по теорией

относительности, и знания Нётер в области теории инвариантов были им нужны.

Гильберт оказал на Нётер огромное влияние, сделав её сторонницей аксиоматического

метода. Он пытался сделать Нётер приват-доцентом Гёттингенского университета,

но все его попытки провалились из-за предрассудков профессуры, в основном

гуманитариев. Стала известна фраза Гильберта:

"Не понимаю, почему пол кандидата служит доводом против избрания

её приват-доцентом. Ведь здесь университет, а не мужская баня!"

Нётер тем не менее, не занимая никакой должности, часто читала лекции

за Гильберта. Лишь по окончании Первой мировой войны она смогла стать

приват-доцентом в 1919 году, затем сверхштатным профессором (1922).

Самый плодотворный период научной деятельности Нётер

начинается около 1920 года, когда она создаёт целое новое направление

в абстрактной алгебре. С 1922 года она работает профессором Гёттингенского

университета, возглавляет авторитетную и быстро растущую научную школу.

Современники описывают Нётер как не слишком красивую, но на редкость умную,

обаятельную и приветливую женщину. Её женственность проявлялась не внешне,

а в трогательной заботе об учениках, всегдашней готовности помочь им и

коллегам. В числе ее преданных друзей были ученые с мировым именем: Гильберт,

Герман Вейль, Эдмунд Ландау, нидерландский математик Л. Брауэр, советские

математики П. С. Александров, П. С. Урысон и многие другие.

Нётер придерживалась социал-демократических взглядов.

На протяжении 10 лет жизни она сотрудничала с математиками СССР; в 1928—1929

учебном году читала лекции в Московском университете, где она оказала

влияние на Л. С. Понтрягина и особенно на П. С. Александрова, до этого

часто бывавшего в Гёттингене. П. С. Александров вспоминал:

"Вершиной всего услышанного мною в это лето в Гёттингене были лекции

Эмми Нётер по общей теории идеалов… Конечно, самое начало теории заложил

Дедекинд, но только самое начало: теория идеалов во всём богатстве её

идей и фактов, теория, оказавшая такое огромное влияние на современную

математику, есть создание Эмми Нётер. Я могу об этом судить, потому что

я знаю и работу Дедекинда, и основные работы Нётер по теории идеалов.

Лекции Нётер увлекли и меня, и Урысона. Блестящими по форме они не были,

но богатством своего содержания они покоряли нас. С Эмми Нётер мы постоянно

виделись в непринуждённой обстановке и очень много с ней говорили, как

на темы теории идеалов, так и на темы наших работ, сразу же её заинтересовавших.

Наше знакомство, живо завязавшееся этим летом, очень

углубилось следующим летом, а затем, после смерти Урысона, перешло в ту

глубокую математическую и личную дружбу, которая существовала между Эмми

Нётер и мною до конца её жизни. Последним проявлением этой дружбы с моей

стороны была речь памяти Эмми Нётер на собрании Московской международной

топологической конференции в августе 1935 года[4].

В 1932 году Нётер, совместно со своим учеником Эмилем Артином, получает

премию Аккермана-Тёбнера за достижения в математике.

После прихода нацистов к власти в 1933 году Нётер, как еврейке, пришлось

эмигрировать в США, где она стала преподавателем женского колледжа в Брин-Море

(Пенсильвания) и приглашённым преподавателем Института высших исследований

в Принстоне. Младший брат Эмми, одарённый математик Фриц Нётер, уехал

в СССР, где был расстрелян в сентябре 1941 года за «антисоветские настроения».

Несмотря на блестящие математические достижения, личная жизнь Нётер не

сложилась. Непризнание, изгнание, одиночество на чужбине, казалось бы,

должны были испортить её характер. Тем не менее, она почти всегда выглядела

спокойной и доброжелательной. Герман Вейль писал, что даже счастливой".

В 1935 году Эмми Нётер умерла после неудачной операции

по удалению раковой опухоли.