Ирина Крутова

ИРИНА КРУТОВА – певица, исполнительница старинных и современных русских романсов, лауреат международных конкурсов. Имя Ирины Крутовой впервые прозвучало на Международном конкурсе молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2002". Тогда молодая, 21-летняя студентка музыкального института им. Ипполитова-Иванова не только стала лауреатом одного из самых авторитетных современных конкурсов, но и привлекла к себе пристальное внимание музыкальной общественности столицы. Ее нежный серебристый голос, чуть напоминающий голос звезды голливудских музыкальных фильмов Дины Дурбин, природный актерский талант, южный темперамент (Ирина родом из казачьей станицы в Ростовской области) и особая одухотворенность исполнения позволяют надеяться, что в романсовый мир входит новая интересная творческая личность.

Подготовка множества самых разнообразных концертных программ, постоянные

выступления на малых и больших сценах столицы сделали имя Ирины Крутовой

узнаваемым и любимым многими москвичами. Концерт в прославленном Зале

им. Чайковского - итог этой работы и новая точка отсчета в творческой

биографии певицы.

Сегодня, на смене эпох, зритель словно вновь открывает для себя великое

искусство русского романса: рождается новая, яркая и современная плеяда

мастеров вечно любимого жанра, и Ирина Крутова имеет все основания занять

в ней свое особое место.

Художественный руководитель Международного конкурса молодых исполнителей

русского романса "Романсиада"

Галина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

КРУТОВА Ирина Витальевна, родилась 29 августа 1980 г. в Волгодонске Ростовской области. Окончила детскую школу искусств, затем Новороссийское музыкальное училище им. Д.Д.Шостаковича (по специальности дирижер академического хора). Донская казачка, станичница, Ирина с детства впитала в себя живительную духовную силу, особую энергетику малой Родины и красоту южных рубежей России. Петь Ирина начала с самого раннего детства - выступала в различных конкурсах, фестивалях, телевизионных смотрах, праздничных концертах и мероприятиях как сольно, так и в составе различных коллективов. Ирина Крутова - победитель детских и юношеских конкурсов: «Олимп», «Золотой ключик» – телевизионный конкурс ГТРК «Кубань», Победительница (Золотой призер) первых Международных Дельфийских игр (Саратов, 1999г.), Международного фестиваля «Морской узел» и мн.др. Как солистка народного камерного хора «Элегия» выступала на международном конкурсе им.Орландо Лассо в Италии (Рим, Ватикан – I премия). После окончания музыкального училища поступила в Ростовскую государственную консерваторию им.С.В.Рахманинова. Затем продолжила обучение в Москве, в Государственном Музыкально-Педагогическом Институте им.М.М.Ипполитова-Иванова (класс народного артиста Казахстана Исакова Е.И.).

Ирина Крутова – лауреат многочисленных фестивалей, дипломант Всероссийского

конкурса вокалистов им.Обуховой, участница Всероссийского конкурса вокалистов

им.Глинки. Одним из наиболее важных результатов участия в многочисленных

конкурсных баталиях Ирина Крутова считает победу в Международном конкурсе

молодых исполнителей русского романса «Романсиада - 2002». Ирина завоевала

I премию в региональном этапе конкурса в Могилеве (Белоруссия) и II премию

в финальном состязании конкурса, проходившем в Колонном Зале Дома Союзов

в Москве. С этого момента начинается отсчет новой творческой линии в жизни

Ирины Крутовой – она завоевывает не только почетные призы и награды авторитетного

жюри, но и любовь, и признание зрителей и статус «восходящей звезды русского

романса». И, пожалуй, важнейший итог победы Ирины Крутовой в Романсиаде

– знакомство и начало совместной работы с основателем и бессменным руководителем

этого конкурса, Заслуженной артисткой России Галиной Преображенской. Блестящий

эрудит, великолепный музыкант, чуткий и опытный наставник, Галина Преображенская,

веря в Ирину и понимая масштаб ее таланта, выступает инициатором и режиссером

первой сольной большой концертной программы Ирины Крутовой в одном из

самых престижных залов страны.

Вечер старинного русского романса «Помни обо мне» – сольный концерт Ирины

Крутовой состоялся 15 марта 2005 г. в Концертном зале им. П.И.Чайковского

(Московская государственная академическая филармония). В триумфальном

выступлении Ирины приняли участие именитые музыканты: Виктор Фридман (Заслуженный

артист России, фортепиано), музыкальное приветствие из Северной Венеции

восходящей звезде русского романса блестяще озвучил филигранным аккомпанементом

Михаил Аптекман (Заслуженный артист России, фортепиано, Санкт-Петербург).

А во втором отделении концерта слушатели были очарованы чутким, объемным

и завораживающим звучанием ансамбля солистов Национального Академического

Оркестра Народных Инструментов России им. Н.П.Осипова (под управлением

Дмитрия Дмитриенко). Поддержать Ирину в первом большом сольном концерте

на одной из главных концертных площадок страны пришли коллеги - «Романсиадцы»:

Алексей Кудря (тенор, солист Московского академического музыкального театра

им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко), Арсен Согомонян (баритон,

солист Ереванского государственного академического театра оперы и балета

им. Спендиарова) и Григорий Яковлев (баритон, Курск).

Знаменательно, что в концерте принял участие народный

артист России, лауреат Государственной премии Аристарх Ливанов – именно

он один из первых (будучи членом жюри Романсиады) заметил незаурядный

талант Ирины как певицы и драматической актрисы. Выступая в финальной

части концерта он сказал со сцены такие слова: Задача искусства – делать

человека выше, добрее, тоньше! И эта задача сегодня решена! Сегодня состоялся

экзамен «Романсиады», романса, русской культуры и Ирины Крутовой. После

этой победы она может носить звание, которое мы ей сегодня подарим, –

Национальное достояние России! Такие звезды делаются не на «Фабрике звезд»,

– подчеркнул Ливанов.

Концертная программа, представленная в зале Чайковского оказалась такой

яркой, что она неоднократно исполняется в дальнейшем на других площадках

Москвы. Более того, исполнительница романсов Ирина Крутова получает всероссийское

признание – сольные концерты и выступления Ирины проходят в Казани, Дзержинске

(Нижегородская область), Кирове, Нижнем Тагиле, Ярославле, Уфе, Североморске,

Саратове, Казахстане и в др. городах. Романсы в исполнении Ирины Крутовой

хотят слушать и моряки-подводники и ученые и простые поклонники этого

дивного, душевного жанра.

География выступлений Ирины и аудитория удивляют своим многообразием, талантливой певице удается покорять сердца сильных мира сего – не случайно Ирину приглашали выступать перед Президентом Казахстана в его личной резиденции. С не меньшей легкостью талант Ирины Крутовой убеждает и самых неискушенных слушателей - с большим успехом выступления Ирины на самых необычных концертных площадках – на подводных лодках (в Североморске), а также в военных городках (ракетные войска в Нижнем Тагиле). Все чаще в прессе Крутову именуют «московской звездой русского романса», но творчество Ирины не исчерпывается только романсом. Ей подвластна и оперная стихия, что доказало ее блистательное выступление в Большом зале консерватории на юбилейном концерте, посвященном 145-летию со дня рождения М.М.Ипполитова-Иванова и 10-летию ГМПИ им.Ипполитова-Иванова (5 апреля 2005 г.). Среди звездных выпускников, поздравлявших альма-матер в число которых входили: Екатерина Шаврина, Анна Литвиненко, Александр Малинин, Ирине Крутовой была доверена честь представить настоящее вокальной кафедры родного ВУЗа. Экспрессивное, драматически-наполненное богатыми тембровыми красками и филигранными вокальными переходами исполнение Ириной Крутовой арии Джоконды из одноименной оперы Понкъелли повергло зал в неистовство оваций.

Помимо исполнительской деятельности Ирина иногда выступает в роли режиссера

(программы «Война глазами женщины» и др.). В 2007 г. выступая с ансамблем

солистов Национального Академического Оркестра Народных Инструментов России

им.Осипова под управлением Дмитрия Дмитриенко на международных Глинских

чтениях, проходящих в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя Ирина

Крутова была удостоена звания «открытия года» Народного радио. Символично,

что вел церемонию награждения народный артист России Аристарх Ливанов,

который еще за год до этого (после сольного концерта Ирины в зале Чайковского)

отозвался об Ирине как о народном достоянии России.

В 2005 г. Ирина выпускает свой первый компакт-диск «Помни обо мне» (при

помощи благотворительного фонда «Романсиада»), а через год по многочисленным

просьбам слушателей новый музыкальный альбом «Под чарующей лаской твоею…».

Весомая страница творческой биографии Ирины Крутовой сотрудничество с

ярким музыкантом, блестяще владеющим джазово-импровизационным стилем аккомпанемента,

что необходимо при исполнении старинного романса, Заслуженным артистом

России, композитором и пианистом Виктором Фридманом. Концертмейстер легендарной

Аллы Баяновой, он настолько высоко оценил талант Ирины Крутовой, что специально

для нее сочинил несколько романсов, многие из которых уже успели полюбиться

московской публике и стать шедеврами романсового искусства XXI века. Концерты

Ирины в рамках абонемента Московской филармонии открыли поклонникам таланта

молодой звезды романса имя виртуознейшей пианистки, искусного аккомпаниатора

Оксаны Петриченко. Тонко чувствующая певческую природу, имеющая большой

опыт работы с вокалистами, обладающая безупречным вкусом Оксана Петриченко

добавляет своим филигранным аккомпанементом магический ореол звуков к

волшебству обаяния голоса Ирины Крутовой.

Ирина Крутова выступала с такими коллективами как: Государственный академический

симфонический оркестр Ростова-на-Дону (под управлением Равиля Мартынова),

Государственный Духовой оркестр России (под управлением Анатолия Уманца),

Национальный Академический оркестр народных инструментов России им. Осипова

(под управлением Николая Калинина) и др. Ирина Крутова ведет активную

концертную деятельность, постоянно выступает на центральных концертных

площадках Москвы, среди которых ГЦКЗ Россия, Колонный Зал Дома Союзов,

Концертный зал им. П.И.Чайковского, Большой зал Московской консерватории,

Государственный Кремлевский Дворец, Зал Церковных Соборов Храма Христа

Спасителя, Центральный Дом Ученых РАН, Центральный Дом Работников Искусств,

Российская академия музыки им.Гнесиных, Культурный центр Меридиан, Концертный

зал Политехнического музея, Симфоническая эстрада в Сокольниках (музыкальный

салон Галины Преображенской), Лемешевская поляна (Серебряный бор) и др.

В ближайшие творческие планы Ирины входит подготовка

нескольких программ: ретроспективы «советских романсов» - популярной киномузыки

XX века, оригинальной авторской программы этнической вокальной музыки,

запись этих программ на компакт-диски, подготовка и запись программы классического

русского романса. С 2007 года в оазисе романса в Москве - Доме Романса

Галины Преображенской Ирина Крутова начала новый проект – цикл концертов

«Золотые страницы русского романса» - тематические вечера романса, где

любителям романса и поклонникам творчества Ирины Крутовой представлена

своеобразная антология искусства романса.

Источник: http://www.irinakrutova.ru/biogr.htm

А вот статья из газеты «Красная звезда»:

Московского искушенного зрителя трудно чем-либо удивить. Слишком часто в столице гастролируют лучшие мировые исполнители и коллективы, да и повседневно выступают лучшие представители отечественной культуры. И если в будний мартовский вечер на концерт студентки 4-го курса Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова Ирины Крутовой до отказа заполняется концертный зал им. П.И. Чайковского, вмещающий 1.565 человек, то это действительно событие неординарное.

- Имя певицы Ирины Крутовой впервые прозвучало на Международном конкурсе

молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2002». Тогда молодая

21-летняя студентка не только стала лауреатом одного из самых авторитетных

современных конкурсов, но и привлекла к себе пристальное внимание музыкальной

общественности столицы, – свидетельствует заслуженная артистка России

Галина Преображенская, художественный руководитель Международного конкурса

молодых исполнителей русского романса «Романсиада». – Ее нежный серебристый

голос, природный актерский талант, южный темперамент (Ирина родом из казачьей

станицы в Ростовской области) и особая одухотворенность исполнения позволяли

надеяться, что в романсовый мир входит новая интересная творческая личность.

Два года увлеченной работы дали первые ощутимые результаты. Подготовка

множества самых разнообразных концертных программ, постоянные выступления

на малых и больших сценах столицы с оркестром, которым дирижировал Анатолий

Иванович Полетаев, сделали имя Ирины Крутовой узнаваемым и любимым многими

москвичами. Концерт в прославленном зале им. П.И. Чайковского – итог этой

работы, первый сольный концерт на широкой публике и новая точка отсчета

в творческой биографии певицы.

Свою программу в зале П.И. Чайковского Ирина Крутова открыла знаменитым

задумчивым монологом актрисы Марии Пуаре «Я ехала домой». Затем прозвучал

шутливый романс «Голубое письмо» Оскара Строка и Игоря Северянина.

...Зал замер, завороженный прекрасным голосом певицы. Кому-то, возможно,

поначалу исполнение Ирины Крутовой напоминало Анастасию Вяльцеву или Дину

Дурбин, но после того, как она исполнила два романса Бориса Прозоровского

– на слова Б. Тимофеева «Огни заката» и на слова К. Подревского «Шелковый

шнурок» – эти сравнения отпали сами собой. Ирина Крутова не подражает

никому, она самодостаточная, неповторимая певица. И, кстати, именно выступая

с этими двумя последними романсами, Ирина Крутова стала лауреатом 2-й

премии Международного конкурса «Романсиада-2002». Тем не менее Ирина действительно,

видимо, не лишена влияния творчества звезды сцены начала XX века Анастасии

Вяльцевой, поэтому включила в свою программу два известных романса Николая

Зубова из ее репертуара: «Взгляд твоих черных очей» и на слова Николая

Мурзича – «Опьянела». Причем исполняла их Ирина, вживаясь в образ настолько

вдохновенно, что едва не упала, споткнувшись о стоящие на сцене корзины

с цветами.

Конечно, нет смысла перечислять все романсы, спетые в этот вечер молодой

певицей. И тем не менее впечатление от концерта будет неполным, если не

упомянуть тех, кого Ирина пригласила разделить с ней успех и кто выступил

на сцене концертного зала им. П.И. Чайковского. Это исполнившие партии

фортепиано заслуженные артисты России Виктор Фридман (Москва) и Михаил

Аптекман (Санкт-Петербург), ансамбль солистов Национального академического

оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова, где солировали

лауреат международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко (баян), солист Московского

академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко

Алексей Кудря (тенор), солист Ереванского государственного академического

театра оперы и балета им. А. Спендиарова Арсен Согомонян (баритон) и приехавший

из Курска Григорий Яковлев (баритон).

Ирина Крутова и благотворительный фонд «Романсиада» отдельно поблагодарили

за помощь в организации концерта вице-президента компании ТНК-ВР Владимира

Ругу.

- Задача искусства – делать человека выше, добрее, тоньше, – сказал, обращаясь

к Ирине Крутовой и залу, народный артист России Аристарх Ливанов. – И

эта задача сегодня решена! Сегодня состоялся экзамен «Романсиады», романса,

русской культуры и Ирины Крутовой. После этой победы она может носить

звание, которое мы ей сегодня подарим, – Национальное достояние России!

Такие звезды делаются не на «Фабрике звезд», – подчеркнул Аристарх Ливанов.

А вот что сказал по окончании концерта корреспонденту «Красной звезды»

педагог Ирины Крутовой в институте – профессор, лауреат международных

конкурсов, народный артист России Евгений Исаков:

- Ирина очень талантлива, – сказал Евгений Иванович, – с богатым «нутром».

Можно сказать, драматическая актриса при наличии великолепного голоса,

красивой внешности. То есть комплекс у нее – божественный! И сегодня ее

исполнение романсов для многих слушателей, полагаю, было откровением!

Дай бог, что это – звезда романса!

Автор: Сергей КНЯЗЬКОВ

Има Сумак

|

|

Подручными были Деннис Хоппер и Джек Николсон. Может, после этого

он придумал категорию «B», а они сняли «Беспечного ездока»... Совершенно

невозможно себе представить, чтобы голос человека (точнее, женщины) мог

подниматься с таких низин до таких высот. Без фальцета, между прочим.

Композитор Люка Бессона Эрик Серра как-то рассказывал мне, как ему пришлось

обрабатывать на компьютере голос сербской певицы, чтобы исполнить все,

что он задумал в фильме «Пятый элемент». Все, что там звучит при помощи

процессора, могло бы звучать вживую, если бы Эрик знал, как найти Иму

Сумак.

Кто такая, черт побери, эта Има Сумак, самый уникальный вокал прошедшего

века?

Наверняка у нее характер не подарок, в чем, наверное, и убедились офицеры

КГБ, которым она устроила истерику в московской гостинице, где тараканов

было больше, чем «жучков». Вокруг масса вранья и мифов. Никто точно даже

не может объявить ее настоящую дату рождения, сошлись примерно на 1927

г. Ее настоящее имя Зоиля Аугуста Императриц Каварри Дель Кастильо, родилась

высоко в Андах и уже с детства собирала толпы народа своим пением.

«Учителей у меня не было. Единственный мой учитель -- это Има Сумак, --

говорит она о себе в третьем лице. -- Я сама поставила себе голос, когда

еще была маленькой девочкой». Конечно, она мифологизирует, потому что

ею занимался потрясающий музыкант Мозес Виванчо (затем ее муж). О разводе

она говорит только то, что все мужики кукушки. И Виванчо типичная кукушка.

Тем не менее именно эта проклятая кукушка Мозес Виванчо привез ее в США

из ее задрипанного Перу и устроил контракт с Capitol Records в 1950 году.

У менеджеров «Кэпитола» «крышу» снесло от ее возможностей. Но у Голливуда

свои законы, и г-жа Сумак предлагала экспортное прочтение песен инков

и прочих южноамериканцев. На диске Voice of Xtabay она пела голосами птиц,

которых слышала у себя в перуанской деревне. Этот диск безо всякой рекламы

стал бестселлером, а ее концерт в Голливуд Боул 12 августа 1950 года стал

легендой. Продюсером ее пластинок стал Алан Ливингстоун.

Она часто рассказывает, как от ее голоса лопались бокалы и струны на гитаре

ее бывшего мужа. Может, это ложная память, как у ветеранов на встрече

с пионерами, но это в любом случае похоже на правду.

Она могла бы петь в опере, но почему-то не стала. «Оперных певиц тысячи,

а я одна такая», -- поясняет Има. Она всегда боролась за свою «самость».

Когда ведущие агенты в Нью-Йорке говорили ей, как одеваться и какую носить

прическу, чтобы певицу было выгоднее продать, она вела себя как разъяренная

кобра. Она кричала: «Вы знаете, кто я такая? Я Има!» И контракты отменялись.

Она утверждает, что написала 5000 песен. Скорее всего врет. Потому что

все ее настоящие великие произведения написал ее бывший муж. А «Кондор

Пролетел» и вовсе Пол Саймон.

Потом она выпустила диск Yma Sumak The Mambo. Вам, наверное, уже по самые

уши надоело Mambo#5, там, или Mambo Italiano -- новейшие хиты дискотек?

Послушайте Иму Сумак -- оригинальные песенки в стиле «мамбо»: Bo Mambo

Taki Rari Gopher Chicken Talk Goomba Boomba, Five Bottles Mambo, Malambo

#1, Indian Carnival, Cha Cha Gitano, Junga, Carnavalito Boliviano. Ритм

в них не такой простой, как кажется, наверное, эта пластинка откроет для

вас то, что пытались приоткрыть авторы фильма «Короли мамбо» с Бандерасом

и Ассанте в главных ролях.

В середине 50-х из-за налоговых неприятностей парочку

не пустили в Америку. Более того, шакалы налоговых реформ целые сутки

держали их на острове Эллис и пытались провести собственное расследование.

В 1957-м они развелись и поженились во второй раз только в 1959-м, когда

Има стала гражданкой США. Трюк известный всем, кто жил когда-либо без

прописки в лужковской полицейской Москве. Но Мозес не спешил платить налоги

в закрома новой родины-матери, и поэтому ему пришлось сделать финт ушами:

он организовал 6-месячное турне по СССР, которое потом перешло в мировое.

Има пела в сорока русских городах, ставя на уши публику своим «Гимном

солнцу», как он у нас целомудренно назывался. На самом деле, это была

«Девственница для Бога Солнца». Советы пытались построить на ее приезде

из Америки очередную пропагандистскую бредятину.

Кончилось все хреново, и вот она уже в Бухаресте (Румыния), где записывает

единственную свою живую пластинку Recital, которая недавно переиздана

на компакт-диске под названием «Yma Sumak Live In Concert 1961 Russian

Tour». Здесь звучит весь ее оркестр, с которым она мыкалась по холодной

стране -- Inka Taki Trio -- сама Има, Холита Ривьеро бэк-вокал и танцы,

и Мозес на гитаре. В 1965-м они развелись уже насовсем. И Мозес, не имеющий

возможности заплатить все то, что он задолжал властям, смылся в Испанию.

Девушку перестали показывать по телевизору, записывать диски и давать

концертировать. А не фига было кокетничать с красными и хамить агентам.

Даже когда три фаната Имы Сумак, увидев, в каком она положении, решили

на свои деньги (один из них был инженер-конструктор ракет) издать ее новую

пластинку, ни одна серьезная фирма не захотела с ними связываться. Все

помнили, насколько она высокомерна (как все малые народы), тупа и своенравна.

Кому нужен этот гемор, даже если у человека гениальный голос? Помните,

как у классика: «Конечно, певец Н -- круглый дурак, но ведь голос?..»

Подписался хозяин London Records, пластинка называется Miracles (1972)

и идет по разряду «рока».

После этого в 70-е она исчезла совсем и выплыла только к 1984 году. Кстати,

уже имея серьезных поклонников среди геев. Пятнадцать лет забвения. В

1987-м поучаствовала в записи альбома Stay Awake, посвященного полностью

музыке к фильмам компании Disney. Кстати, с кино у нее был роман довольно

короткий. В парамаунтовской картине Secret Of The Incas (1954) она торговала

своей экзотической внешностью, что вылилось потом в Omar Khayyam (1957).

Кстати, бухарестский концерт тоже был записан на пленку и показывался

по румынскому ТВ. А немцы сделали фильм Yma Sumak: Hollywoods Inkaprinzessen

(1992). В 1998-м вышел очередной альбом мастерицы под общим названием

Yma Rocks!, куда вошли ее рок-опыты 70-х, в том числе Savage Rock, Magenta

Mountain, Remember, Medicine Man, Zebra, Parade и, конечно, El Condor

Pasa. По откликам на ее редкие концерты видно, что ее гениальный голос

ничуть не стал хуже. Может, хуже стал только характер -- так как концертов

не так уж и много.

Пять октав. Свихнуться можно.

И что самое интересное -- она до сих пор жива. (Примечание: Има Сумак

скончалась 5 ноября 2008 года)

Источник: журнал «Огонёк»

Автор: Игорь МАЛЬЦЕВ

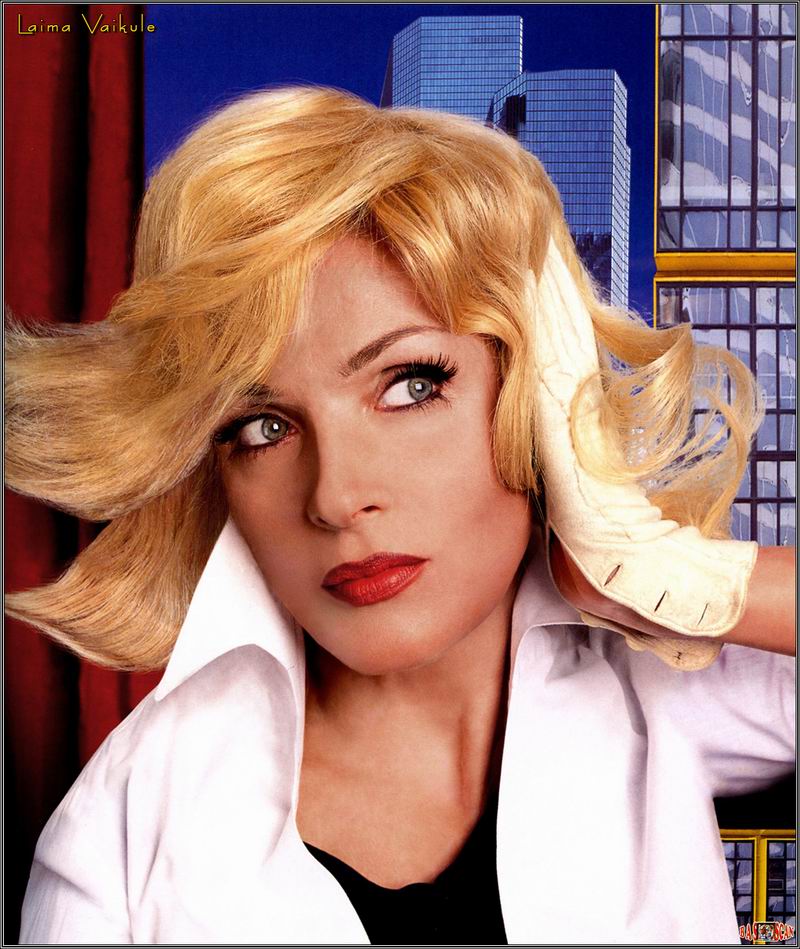

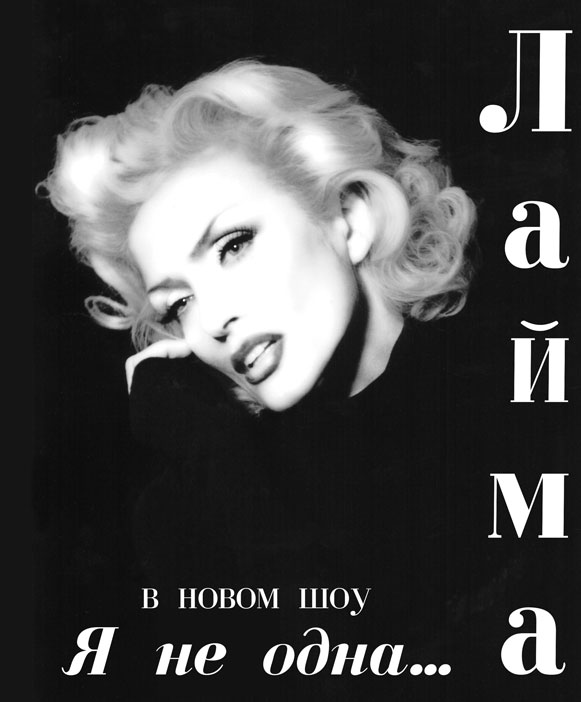

Лайма Вайкуле

В списке стильных персон нашего шоу-бизнеса первый номер, без сомнения, у Лаймы Вайкуле. Можно, конечно, схитрить, заявив, что Лайма - не совсем "наша". Но это будет не честная игра: все население России не согласится с таким утверждением.

Вас называют самой стильной певицей на пространстве СНГ. Что такое

"стиль" применительно к эстраде?

Строгое соответствие репертуару, который вы поете. Вообще главное, чтобы внешние проявления не диссонировали с твоим внутренним содержанием. Как на сцене, так и в жизни.

Профессионализм подразумевает наличие стиля, или эти категории разные?

Конечно! Профессионализм и понятие стиля неразделимы

Можно ли обладать харизмой и не обладать ярко выраженным стилем?

Думаю, это невозможно. Харизма это уже своего рода стиль.

Майклу Джексону, Мадонне, Бритнис Спирс в профессионализме не откажешь. Но являются ли они, что называется, "стильными" исполнителями?

И Джексон, и Мадонна стали носителями и популяризаторами своих глубоко индивидуальных стилей. Они сумели стать образчиками, на которые равняются, которым подражают миллионы. А Спирс, как мне кажется, вторична.

Неумирающий успех "Биттлз", - не связан ли он с тем, что

ставку сделали именно на стиль?

В определенной степени, да. Но все-таки в первую очередь Битлз - великие

музыканты.

Кто, по-вашему, самые стильные персонажи мировой эстрады (кинематографа)?

Странный вопрос. Каждый из известных людей <стилен> по-своему и является носителем своего стиля. К примеру, Тарантино. Разве не яркий стиль во всем? А японцы? А итальянские мастера? А русские в конце концов?

С чувством стиля рождаются или ему учатся?

Изначально в каждом из нас что-то заложено. Со временем мы обрастаем информацией, впечатлениями и прочим. Огромное влияние в формировании стиля имеет окружающая среда.

Из чего складывается Ваш собственный стиль?

Из профессиональных требований, из удобства и, надеюсь, харизмы.

Проявляется ли он везде или только на сцене?

Конечно, сцена - главное. Все силы я отдаю профессии. А дома проявляется скорее мой характер.

Вы помните свой первый приезд в Москву? Какое впечатление произвел на Вас город? Насколько московский ритм созвучен Вашему?

Впервые Москва мне очень не понравилась. Были бесконечные встречи, назначенные, как мне тогда казалось, в ужасно неудобных местах, у каких-то станций метро, ЦУМа или ГУМа, где огромное количество снующих туда сюда людей. До этого я обыкновенно встречалась с людьми в небольших кафе, где пахло кофе и булочками. Разговоры там текли неспешно и мы по несколько часов проводили в уютной атмосфере, вальяжно расположившись за столиком. В Москве же приходилось постоянно куда-то бежать или ехать. Основной транспортной линией тогда было метро. А с моим намеком на клаустрофобию в метро мне было, мягко говоря, нелегко. Сегодняшний ритм Москвы мне гораздо ближе. Он очень созвучен с ритмом Нью-Йорка.

Как вообще складываются Ваши отношения с новыми городами? Это любовь

или нелюбовь с первого взгляда или отношения возникают постепенно?

Скорее, отношения возникают с целыми странами, континентами. Любовь с первого взгляда случалась с Японией, с Африкой. Это мое настроение, моя эстетика. А города: Знаете, города - это как-то более интимно. Города это люди.

Был ли город, который в реальности оказался не таким, каким Вы его себе представляли?

Да, Нью-Йорк. Мне казалось, что Нью-Йорк, это рай на земле. Но когда в

1989 году я там оказалась, то поняла, что в этом городе те же проблемы,

что и в других городах мира. Быть может далее более ярко выраженные. Меня

принимала американская сторона, которая ко всему еще снимала обо мне фильм.

Я ходила по улицам города и не переставала удивляться увиденному. Мне

встретился безработный нищий человек, которому я, не задумываясь, отдала

свои суточные. Американцы посмеялись надо мной, сказав, что он сам выбрал

свой путь. И вполне возможно, что он наркоман, а я всего лишь дала ему

денег на очередную дозу.

В какой момент Москва перестала быть чужим городом (если перестала)?

Когда я стала известной. Произошло это в 1986 году. Теперь, когда я говорю <у нас>, люди не сразу понимают, о чем именно я говорю. Для меня <у нас> это и Америка, и Россия, и Латвия.

Чем по духу Рига отличается от Москвы?

Она отличается буквально всем. Если сказать коротко, Москва - для работы, для бизнеса. А Рига для релаксации.

Ваше любимое место в Риге и в Москве.

В Москве ГЦКЗ <Россия> и Кремлевский дворец. А в Риге мой дом. Море.

Вы родились в Латвии, поете на английском и русском, но для российской публики вы всегда были своей. Кем Вы сами себя считаете, - латышкой, русской, европейкой? Может быть, немножко японкой?

Я считаю себя <своей>.

Вы признавались в своей любви к Японии. Чем именно близка Вам культура

этой страны? Как складывались Ваши отношения с японцами, ведь они так

непохожи на нас? Смогли бы Вы там жить?

Поработать с японцами было моей мечтой. Говорят, мы любим тех, кто любит нас. И наоборот. Наверное, эта закономерность сработала, потому что японцы тоже меня полюбили и сразу предложили мне контракт. Мне вообще близка культура Японии. Их незаметная услужливость, не рабство, но тихая доброжелательность и внимательность. Япония дарит удивительное чувство гармонии. Во всем: в еде, в манере поведения японцев, в их национальных костюмах, в их музыке, да же в их кладбищах. Я даже не могу себе представить, что меня может что-то раздражать в японцах или Японии.

Что в людях вызывает у Вас интерес, желание общаться? Что предпочтительнее

- человек, с совершенно непривычным для Вас взглядом на мир, или близкий

Вам по духу, по душевным свойствам?

Заинтересовать меня может любой человек. Все зависит от моего настроения и ситуации, которая нас свела с тем или иным человеком.

Меняется ли со временем Ваше отношение к людям, к их поступкам?

Думаю, да.

Какой грех Вам кажется самым страшным?

Предательство родных.

Вы начали выступать очень рано, в 12 лет. Как это получилось?

На самом деле выступать и записываться на радио я начала еще в детском саду. В 12 лет после конкурса, в котором я стала одним из лауреатов, мне пришлось поехать в гастрольный тур с Рижским оркестром радио и телевидения.

Вы помните ваш первый выход на сцену?

Да, я помню, что, выйдя на сцену, я ужасно растерялась. Вокруг было столько света, и я не знала, в какую сторону уходить. Почему-то меня больше всего волновал именно момент ухода.

Сейчас перед выступлением вы ощущаете себя так же, или иначе?

Абсолютно иначе. Теперь волнения нет. Исключительная концентрация.

Кто был вашим музыкальным кумиром в детстве и юности?

Дженис Джоплин.

Ваша эстрадная карьера началась со знакомства с Раймондом Паулсом. Как это произошло?

Я с детства знала его песни. Маэстро Заходник, у которого я занималась вокалом, преподавал еще у Раймонда Паулса в РЭО (Рижский Эстрадный Оркестр). Заходник всегда говорил мне, что я буду лучшей певицей Латвии. Мне казалось, что он незаслуженно делает мне такие авансы. Часто на занятиях он просил меня отойти подальше и называл меня Иерихонской трубой. Заходник очень хотел познакомить меня с Паулсом. Помню, однажды в филармонии я пела какую-то песню про Ригу. За роялем сидел очень популярный тогда в Латвии композитор Силдекс. Вдруг кто-то сзади похлопал меня по плечу, и я услышала голос Раймонда <Детка, я тебя беру>. Ощущение того, как мне на плечо ложится достаточно тяжелая рука в полутемном зале филармонии не оставляет менядо сих пор.

В 1986 вы побеждаете на конкурсе "Братиславская лира" в Чехословакии. Насколько эта победа была для Вас неожиданной?

Она была совершенно неожиданной. Я не собиралась ехать на конкурс, потому что по характеру я вообще не спортсмен и всяческие соревнования это не моя история. Но Министерство культуры приняло решение отправить меня на этот конкурс. Хотя, КГБ имело на мой счет свое мнение и объявило мне о том, что я <не выездная>. Именно в этот момент я поняла, что поеду на <Братиславскую лиру> чего бы мне это не стоило. Мне инкриминировались какие-то нелестные слова о Чехословакии, которые я якобы имела неосторожность сказать где-то в обществе. Но нашлись высокопоставленные люди, которые решили проблему моего выезда из страны. В напутственной речи Раймонд сказал <Без первого места не возвращайся>, чем вверг меня в состояние глубоко стресса. Добравшись до места, я увидела среди участников певцов, которых видела только на видео, артистов, которые работали исключительно по западному образцу. На последние копейки я позвонила Андрею (мужу) и сказала <Куда вы меня отправили?> Но мое неумение быть <второй>, ответственность перед Раймондом и господином Яковлевым, который мне помог выехать на конкурс, то раздражение, которое вызывал во мне ажиотаж вокруг победительницы конкурса <Евровидение> Николь, с которой носились, как курица с яйцом, сыграли свою решающую роль. Все знали, что победить должна Николь. Чехословакия меня не воспринимала в принципе, потому что я была из Советского Союза. И когда я вышла на сцену, в зале зааплодировали лишь представители посольства СССР. Мне пришлось воевать со всей Чехословакией. Но я <сделала> Николь и я победила Чехословакию. Это была честная победа. Моя личная победа.

После этого Вы становитесь по-настоящему популярной. Как это изменило Вашу жизнь?

Эта победа открыла мне все двери. Если бы я не победила, я бы так и пела в филармонии. Хотя, может спустя годы, я уехала бы на Запад и пела бы где-нибудь на Бродвее. Или на Брайтоне.

Как долго радовало Вас внимание поклонников (потому что не может же оно не начать раздражать)? Речь именно о поклонниках, а не о зрителях, которые просто Вас любят, не обременяя своим вниманием.

Такое внимание меня не радовало никогда. Потому что такие люди живут моею, а не своей жизнью. Для меня не было большей радости и уверенности в своей правоте, чем в день, когда одна из таких фанаток подошла ко мне на концерте и поблагодарила меня за то, что я <научила> ее ценить свою жизнь.

Что было самым трудным в Вашей карьере?

Сначала бесконечные худсоветы, потом поездка в Братиславу. После надо было научиться вовремя убежать с сорокатысячного стадиона, чтобы твою машину не перевернули фанаты, а тебя саму не разорвали на сувениры.

Шоу-бизнес - такое место, где приходится отстаивать свое право на существование. Вы встречали неприятие и противодействие со стороны коллег?

Нет, это сказки обиженных на жизнь людей. Какое отношение имеет ко мне любой из моих коллег? Разве мы мешаем друг другу? Сцена большая, иди и пой!

Многих музыкантов шоу-бизнес ломает. Они перестают быть тем, что они есть, и в результате ломаются. Как, отвечая требованиям продюсеров, публики и моды, сохранить свою сущность и не потерять себя?

Чтобы не потерять себя, надо изначально <быть>.

Сцена - это наркотик? Если да, то какое он производит действие? На что именно "подсаживаются артисты"?

Конечно наркотик. Ты теряешь себя, ломаешь всю свою жизнь, отказываешься от обыкновенных человеческих благ, от всего того, что щедро даровал тебе Господь и чем надо наслаждаться. Но отказаться от ощущения заведенного волчка, для которого остановка - конец, к которому никто из нас не готов, просто невозможно.

В 1989 г. известный американский продюсер Стен Корнелиус приглашает Вас в США, и 7 месяцев Вы записываетесь в студии Майкла Сембелло. Как Вы получили это предложение, как его восприняли?

Я была в Сочи, работала по три концерта в день, отрабатывая филармоническую норму ради десятидневного отдыха, когда мне позвонили из фирмы грамзаписи <Мелодия> и настоятельно пригласили меня на запись с американскими музыкантами. Нужно было спеть одну американскую и одну свою песню. Лететь надо было сейчас же. Эта скоропалительность меня ужасно разозлила. В который раз я сказала про себя горькое <Совок!>, но я согласилась, чтобы постоять за честь страны, которую мне предложили представлять. Мне не нравилось ничего из этой затеи: ни песни, которые мне предстояло исполнить, ни американский певец, с которым я должна была петь. Но, как говорит мой крестный отец Владыко Виктор, ни один хороший поступок не остается незамеченным. В общем, я так понравилась американцам, что через некоторое время мне пришло официальное приглашение от Стена Корнелиуса.

Вы были первой советской певицей, с которой заключили контракт американцы. Впоследствии Вы много выступали за рубежом, включая такие экзотические с точки зрения европейской музыкальной традиции страны, как Япония. Почему, по-вашему, выбирают именно Вас? Ваши продюсеры это как-то объясняют?

Не правда! Первым был БГ (Борис Гребенщиков). Потом уже были я и <Парк Горького>. Почему именно я? Не знаю. Американцы говорили обо мне <Это очень сексуально>. Хотя, как мне кажется, главным залогом успеха в шоу бизнесе является способность оказываться в нужном месте в нужное время. Конечно, нужно непрерывно работать и быть готовым к тому, чтобы <выстрелить> в любой момент. И, поверьте, этот момент обязательно настанет.

Как Вас принимают на западе, какие требования предъявляют и чем эти

задачи отличаются от тех, которые перед Вами ставят дома?

Западные продюсеры более требовательны. Там другой уровень музыкальной культуры, нужно соответствовать этому уровню, надо владеть языком, нужен яркий имидж. Минус - огромное количество затрат. Плюс - классный опыт.

Сегодня музыканты из СНГ много и плодотворно сотрудничают с западными продюсерами, но ни один из них не стал звездой первой величины. Почему? Успех наших певцов на Западе в принципе невозможен?

Я не знаю, кто с кем сотрудничает. На Западе нет иного сотрудничества, кроме как контракт с их фирмой грамзаписи. Все остальное всего лишь гастроли. Но если западная фирма подпишет серьезный контракт с нашим исполнителем, его успех возможен так же, как и успех любого другого талантливого музыканта из какой угодно страны мира.

Скандал, подобный британскому "триумфу" "Тату",

способствует продвижению российской эстрады за рубежом?

Успех <Тату> не имеет никакого отношения к продвижению русского музыкального продукта на Запад. Это всего лишь скандал, основанный отнюдь не на культурной платформе, а скорее на иллюзии свободы нравов. Где сейчас популярность <Тату>, о которой так кричали в России? Но я верю, что, в конце концов, появится музыкант или группа, которая сможет работать на должном уровне на Западе и, как следствие, попадет в число мировых <звезд>.

В 1984 г. Вы поступили на режиссерское отделение в ГИТИСа. Роль исполнительницы

стала для Вас недостаточной? Вас не удовлетворяла работа Ваших режиссеров?

Я сама себе режиссер. Так было и будет всегда. Мне просто хотелось заняться самообразованием. Лишней информации не бывает. Научиться быть хорошим режиссером невозможно. Это либо есть в тебе, либо нет. Но можно научиться каким-то приемам, можно узнать некоторые тонкости профессии. Немаловажно и то, что в течение шести лет ты общаешься с интересными людьми. Вот это было важным для меня.

Концерты Лаймы Вайкуле - настоящие спектакли, шоу. Вы сами осуществляете их постановку?

Идеи изначально мои. Но всегда есть люди, которые помогают мне воплотить эти идеи в жизнь. Сейчас это Алла Сигалова.

В начале своей карьеры Вы часто выступали в варьете. Как бы вы определили

жанр, в котором Вы сегодня работаете?

Популярная музыка. Теперь я ненавижу балет на сцене. То, что я привнесла на российскую сцену, сейчас я с удовольствием уничтожила бы. Потому что люди зачастую не понимают, какова их роль в той или иной программе. Балет создан быть частью единого полотна концерта, единой истории песни. Но ни в коем случае балет не должен отвлекать внимание зрители от исполнителя.

Помимо режиссуры Вы пробуете себя и в качестве актрисы: Вы сыграли

Снежную королеву в мюзикле Игоря Крутого и Анну в криминальной драме "В

русском стиле". Насколько серьезно Ваше увлечение кино?

После того, как я впервые снялась в кино, я поняла, что для успешной роли нужен безупречный рабочий сценарий, талантливый режиссер и какой-то особенный оператор. Кино дает возможность довести момент выражения до абсолюта. Потому что есть возможность дублей. К примеру, в моей профессии все обстоит иначе. У тебя нет права на ошибку, потому что искусство ты делаешь <здесь и сейчас> и дубля быть не может. Но в кино есть своя печальная особенность - это неизбежное расставание с людьми, с которыми ты работал над фильмом. За время съемок вся команда становится одной дружной семьей. И пережить расставание с этими людьми очень тяжело.

Часто ли Вам поступают предложения участвовать в съемках, и по какому принципу Вы их принимаете или нет?

Пока мне не предложили такую роль, которая могла бы меня заинтересовать. Играть распутниц или каких-то глупых красавиц мне неинтересно. Уж лучше сыграть Бабу Ягу.

Вы не единственный ребенок в семье. Чем занимаются ваши сестры и брат,

поддерживаете ли Вы с ними связь, собираетесь ли всей семьей?

Конечно! Моя семья очень дружная. Я вообще не могу себе представить, как могут рассориться брат с сестрой.

Вы много и напряженно работаете. Откуда берутся силы, чем Вы "подзаряжаетесь"?

Мне хотелось бы работать поменьше, а сил иметь побольше. Мечтаю о неком зарядном устройстве, доступном в любое удобное мне время. Но <заряжаться> получается только на отдыхе, да и то не всегда.

У Вас нескольких собак. Вы любите животных вообще или именно собак? Можете ли что-то рассказать о своей первой собаке? Как она появилась?

Это была беспородная собака, эдакий черный комок шерсти, оставляющий после себя лужицы. Мы назвали ее Тучкой. Когда мы гуляли с ней по утрам, мы часто встречали рыжего бездомного пса. Я смотрела на него и думала <Бедный несчастный пес. Не то, что моя Тучка>. Однажды я уезжала на гастроли, а моей семьи не было дома. Мне пришлось оставить Тучку на постой дальним родственникам. В общем, они ее потеряли. Перед моим приездом естественно они решили ее найти, но нашли только похожую шкурку у скорняка, который шил шапки из собак. Родственники долго скрывали от меня этот факт. Я ужасно переживала, узнав правду. Спустя несколько лет я гуляла по местам, где обычно мы играли с Тучкой и встретила того рыжего бездомного пса. Он остался свободным и пережил мою Тучку. Быть может, если бы не моя сердобольность, если бы я тогда не забрала щеночка домой, Тучка тоже осталась бы жива.

Есть люди, которые не любят животных (во всяком случае, в доме). Как

вы полагаете, это связано с каким-то душевным изъяном?

Изначально я не хочу никого ругать и критиковать. Думаю, они просто не познакомились с животными близко. Я уверена, что если человек узнает животное <глаза в глаза>, не на цепи на улице, а в личном контакте, он уже не сможет это животное не любить. Просто однажды нужно попробовать посадить дерево, и вы сами удивитесь, как пристально вы будете наблюдать за его ростом, за тем, болеет ли оно или здорово, цветет ли, плодоносит ли. Так и с животными. Просто нужно вложить в них свою любовь, усилия по воспитанию и тогда вы не сможете остаться к ним равнодушным.

Вы строили свой дом в Юрмале не один год, а проектировал его лучший

архитектор Латвии. Почему это так важно для Вас?

Мне важно, чтобы было уютно и хорошо моей семье.

Устаете ли Вы от города?

Да, в лесу я чувствую себя куда уютнее.

Источник: журнал "Столичный Стиль", 2005 г

Нелли Уварова

Актрису Нелли Уварову многие узнают только в образе закомплексованной дурнушки Кати Пушкаревой. Но это лишь одно из перевоплощений талантливой и достойной внимания актрисы. В 2001 году Нелли окончила ВГИК и целиком посвятила себя Российскому академическому Молодежному Театру. Ей блестяще удаются и образы маленьких девочек, и умудренных женщин. А особенно - сложные лирические героини с хрустальным внутренним миром и запертыми эмоциями.

Одновременно со съемками «Не родись красивой» Нелли играла в театре героиню с характеристикой «красивая женщина 35 лет». Огромный успех имел спектакль «Эраст Фандорин». В моноспектакле «Правила поведения в современном обществе» Нелли полтора часа на сцене совсем одна, и третий год она читает этот монолог при полном аншлаге. За эту работу Уварова была номинирована на престижную «Золотую маску».

Первый опыт работы в кино - фильм «Полетели», еще в начале учебы во ВГИКе. Руководитель Нелли, Георгий Тараторкин, категорически запрещал своим студентам сниматься до конца второго курса. Уварова боролась с соблазнами, но во время каникул все же снялась в студенческой картине Анны Меликян. Втайне от преподавателей. Но неожиданно фильм стал собирать международные награды. Нелли и Анну пригласили в Милан, а затем обеим вручили призы. Их дебютный фильм взял две награды из четырех, такого начала карьеры от студенток не ожидал никто. Разумеется, Георгий Тараторкин не мог долго обижаться на талантливую подопечную.

К 2005 она была уже известной театральной артисткой и подающей надежны актрисой кино (фильмы «Ангел на обочине», «До востребования», «Главные роли» и другие). В это время ее жизнь коренным образом изменилась. Благодаря режиссеру Александру Назарову, с которым Нелли работала в театре, Уварова оказалась на пробах сериала «Не родись красивой».

Роль Кати Пушкаревой - самая масштабная в карьере Нелли. Она совершила актерский и женский подвиг - согласилась стать некрасивой, зажатой девушкой без малейшего намека на обаяние. Одновременно, актриса смирилась с тем, что вся страна будет видеть в ней лишь «некрасивую Пушкареву», объект для насмешек и язвительных статей в гламурных журналах.

Причем, согласилась довольно легко. «Катя Пушкарева - всего лишь маска, - говорит актриса, - прикрывшись ею, можно быть смешной, нелепой, можно похулиганить». Не боится быть смешной и нелепой лишь очень уверенная в себе женщина. , что подтверждают многочисленные интервью и рассказы ее партнеров по сцене.

«Если бы изначально я была хорошенькой, молоденькой, это одно, но путь от жутко закомплексованной дурнушки, до стремящейся куда-то вперед, к светлому, счастливому - совсем другая история. Он меня привлекает гораздо больше, поэтому я иду на все это. Это очень интересно, как в «Пигмалионе». Несомненно, Бернарду Шоу понравилась бы современная Галатея!

Совсем скоро актриса станет помогать украинским женщинам обрести себя. С 11 сентября Нелли будет вести ток-шоу «Красуни» («Красавицы») на украинском канале НТН. «Это своеобразный советник и помощник, который подтолкнет всех женщин Украины к действию»,- сказал генеральный продюсер канала Алексей Семенов. Учитывая, что Нелли в глазах миллионов людей ассоциируется с чудесными превращениями, становится понятно, почему выбор пал именно на нее.

Как охарактеризовал ее Григорий Антипенко, «Нелли очень талантливая актриса с гиперобаянием». Образ Пушкаревой ей безупречно удался. Но впереди - новые роли. И, несомненно, многие из них станут не менее запоминающимися.

Автор:Дарья Печорина

(специально для журнала Женский клуб)

Елена Гурфинкель

Впервые попадаю в ситуацию, когда о героине публикации мне почти ничего

не удалось найти в Интернете, но несколько позднее, с её помощью мне эту

"прореху" удалось залатать. Итак, вот что сообщила мне о себе

героиня настоящего материала: "С 2006-го года учусь в Литературном

институте, в апреле попробую перейти на 4-й курс. По профессии журналист,

написала несколько статей для "Московского комсомольца", но

в штат я туда не поступала. Параллельно печаталась в "Работнице",

"Петровке, 38" и некоторых женско-детских журналах..."

Ну, что же, пословицу "Скромность украшает человека" никто пока

не отменял.

А вот какая информация о Леночке содержится в "Бардс.ру":

"Гурфинкель (Лорес) Елена Леонидовна родилась 24 мая 1977 года в

Саратове. Жила в Карелии, на Чукотке, в Новочеркасске Ростовской области.

В настоящее время живет в Москве. Одна из основателей и первый руководитель

КСП "Старый кораблик" в г. Новочеркасске. Бывший молодежный

редактор газеты "Донская речь".

Журналист.

Нынешнее занятие: всего полегоньку...

Лауреат II канала Грушинского фестиваля 1999 года.

Увлекается авторской песней, компьютерной графикой и моделированием женской

и детской одежды."

Я когда-то писал о её дочке Сонечке Лорес - можете найти эту публикацию по Алфавитному указателю. Кроме совершенно очаровательной Сонечки, которой 28-го марта 2009-го года должно исполниться 8 лет, у Леночки есть ещё одна малышка по имени Либи. И, если Соня постоянно участвует в фестивалях авторской песни (совсем недавно она пела c Борисом Вайхайнским на одном местном - по Московским меркам - фестивале), то Либи, которой всего лишь 5 лет, поет не хуже, только ее это увлекает от случая к случаю, в охотку...

Мне удалось найти биографию Лены Гурфинкель в стихотворной форме. Как вам это нравится? И из своего архива я "наскрёб" кусочек прозы. Но это - чуть позже. А пока вот вам её фотография:

А вот автобиография ( в стихах):

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО

ПЕСНЯ МАТЕРИ РОДИТЕЛЯМ

|

А теперь кратко, как в конспекте, из ЖЖ:

"Привет, меня зовут Лена Гурфинкель. С некоторого времени мои документы говорят о другом, но гурфинкелизация во мне - дело окончательное и бесповоротное, так что остановимся на этой фамилии. Я родилась в Саратове 24 мая 1977 года. Как дочь военнослужащего, изрядно поездила по стране. Потом колесила по Югу России уже как жительница Новочеркасска и участница южных фестивалей авторской песни. Если я отображу на карте все свои путешествия графически, каляка-маляка получится немыслимая: Карелия-Чукотка-Саратов-Краснодар-Ростов-Москва. Дом мой - в Москве. Ибо твой дом -это гнездо, которое свил ты сам. И до того, как ты его не совьешь - ты бездомный, сколько бы недвижимости в твоей собственности ни находилось..."

И, разумеется, несколько стихотворений (как без них?):

*** |

|

|

|

*** |

|

|

|

| *** Ну, какие в строю разговорчики? Ясно сказано: здесь вам не тут! У меня за спиной заговорщики Постоянно интриги плетут. Мне рука безымянного мастера, Озабоченно прячась в тылы, Изрисует обои фломастером И подсунет в постель пластилин. Тяжело опускаюсь на корточки, Составляю реестр проказ, Ведь во все времена заговорщикам Полагалась публичная казнь. Отодвину событье режимное, Отложу миг расплаты, пока С криком «Дождик идет!» содержимое На ковер перельют из горшка. Средства боя у нас переменные И фломастер на мел заменим. Я орудие казни ременное Достаю из широких штанин. Но когда я начну приговор читать И построю в шеренгу двоих, Расцелуют меня заговорщики, И придется помиловать их. |

Марина Ким

Появление нового ведущего на телеэкране, никогда не проходит мимо внимания телезрителей. В гостях у «РК» ведущая программы «Вести» РТР Марина КИМ, которая появилась на российском канале недавно и, хочется надеется, надолго.

— Марина, сколько не спрашивал, никто не мог ответить, откуда вы?

— Училась в Санкт-Петербургском университете на факультете международных отношений, потом жизнь так распорядилась, что оказалась в Москве, окончила по профилю МГИМО. Уже на 5 курсе стала работать на телевидении. Сначала это был телеканал «Деловой», потом РБК, где работала аналитиком по финансовым рынкам. После этого получила приглашение работать в новостной программе телеканала Россия.

— Ваш выбор телевидения как профессии — это осознанный выбор, к которому вы шли долгое время или стечение обстоятельств?

— В школе я занималась балетом, хореографией, но балерины из меня не получилась, поэтому приходилось искать себе в чем-то другом. Закончилось тем, что мое образование — международные отношения — изначально открывает широкие возможности для выбора дальнейшего пути. Я, наверное, могла бы стать дипломатическим работником, но предпочла искать себя в телевизионной журналистике. Вообще сначала все получилось стихийно, что я пришла с телеканала РБК. Постепенно со временем пришло осознание того, что мне хочется работать в новостной службе, потому что телеканал РБК это все-таки деловая информация для узкого круга людей. Здесь же есть возможность транслировать новости для более широкой аудиторию. Отвечая на вопрос, наверно это все-таки стечение обстоятельств, которое совпало с моим желанием и мечтой работать на телеканале Россия, где самая мощная служба новостей.

— И соответственно, высокая планка требований. Над чем приходится работать?

— Прежде всего, над собой. Безусловно, нужно было себя подтянуть по многим параметрам, в первую очередь это касается техники речи и всего того, что должно быть присуще ведущему информационной программы. А что касается возможности роста, я не загадываю: как получится, как пойдет. Я сейчас вхожу в новый коллектив, с удовольствием для себя открываю новых знакомых, новых друзей, деловых партнеров. Меня увлекает рабочий процесс сам по себе, от начала и до конца, от гримерки — до выхода в эфир. Это большая работа, и она меня полностью поглощает и приносит ни с чем не сравнимое удовольствие.

— Если заглянуть в вашу телевизионную кухню, то рискну предположить: то, что озвучивает ведущий — итог работы большого количества людей. Какая доля труда приходится на вас, как ведущего?

— Интересный вопрос. Конечно, ведущий появляется в кадре и, казалось бы, видят только его. Но это работа действительно огромного штата высоко профессиональных людей. Можно долго перечислять: гримеры, редакторы, райтеры, которые подбирают информацию и её обрабатывают, продюсеры, корреспонденты, которые готовят оперативные материалы, шеф-редакторы…Что касается непосредственно эфира, то это осветители, операторы и масса других людей от которых зависит благополучие и успех эфира. А ведущий — он как вершина айсберга.

— Телезрители видят только то, что на экране, а что за кадром?

— Обычная жизнь молодой девушки в столичном городе Увлечения самые разнообразные: кино, литература, очень люблю смотреть телевизор, как это ни странно. Хотя обычно телевизионные работники пренебрегают, а я люблю, и с большим удовольствием провожу свободное время за телевизором, отсматриваю, что делают коллеги.

— Каким передачам отдаете предпочтение?

— Конечно, информационным в первую очередь. Смотрю свой канал, новости, другие развлекательные проекты. Для меня телевизор — бесконечное поле не только для познавания, но и для учебы.

— Какие телеведущие отвечают вашим требованиям?

— Мне нравятся очень многие ведущие информационных, и развлекательных программ. Но я понимаю, что если я выступаю в таком же качестве и действую на том же поле, я не должна ни кого ориентироваться, стараюсь ни кого не копировать. Стараюсь смотреть как сторонний наблюдатель. Если тебе понравится какой-то ведущий, то ты, сам того не замечая, начнешь невольно его копировать. Поэтому для меня они в равной степени все равны и в равной степени привлекательны.

— Вы мелькнули в утренних эфирах несколько раз. От чего зависит более частое ваше появление?

— Это зависит от рабочего графика. Я работаю в утреннее время, но это для европейского региона, а для Сибири, Камчатки, для Дальнего Востока это не утро, а день. Но когда меня можно видеть точно — это в субботу и воскресенье утром в семи и восьми часовых новостях.

— Стало быть, прайм-тайм еще впереди?

— А я считаю эти часы прайм-таймом.

— Несколько слов о вашей семье, близких, кто они?

— Появилась на свет в Ленинграде. У меня двойная кровь: корейский папа и русская мама. Мама преподаватель Санкт-Петербургской академии имени Лесгафта, отец занимается бизнесом. Много двоюродных, троюродных сестер, но родной брат один, по образованию юрист, живет тоже в Санкт-Петербурге. У меня очень много родственников по папиной линии, который родом из Нальчика. Они постепенно переезжают в Санкт-Петербург, особенно молодое поколение. Активно и небезуспешно устраивают свою личную, рабочую, деловую жизнь.

— Чего вы для себя пожелаете?

— Наверно трудоспособности. Нужно много работать, прежде всего, над собой, чтобы не разочаровать тех благодарных телезрителей, которых я себе представляю, когда веду информационную программу.

— Желаю того же.

Источник: http://www.arirang.ru/news/2007/07068.htm

Оксана Робски

Оксана Робски стала известна благодаря своему первому

роману «Casual», действие которого разворачивается на фоне современной

московской жизни с ее модными ресторанами, клубами и гламурными вечеринками.

Можно сказать, что это роман о «скромном обаянии» современной буржуазии.

Мы встретились с Оксаной, когда она была гостем программы Александра Шаталова

«Библиотека «Огонька», выходящая каждое субботнее утро на канале «Домашний».

|

|

«Век»: Оксана, есть ли книги, которые произвели на Вас в детстве сильное

впечатление?

— Одна из самых любимых — «От двух до пяти» Чуковского. Ее мне читала

мама, а моя старшая дочь даже завела тетрадку и записывает в нее истории

про своего младшего брата, которому всего пять лет. Он часто видит мои

портреты в журналах и я объяснила ему, что это происходит потому, что

я писательница. Когда умерла наша собака, Беня, мы ему сказали, что Беня

уехал и живет у своей подружки. И тут в магазине видим журнал, на обложке

которого фотография точно такой же собаки, что была у нас. «Смотри, мама,

это наш Беня!», — говорит сын. «Да, это он, наверное, в доме своей подружки»,

— отвечаю я, на что сын меня спрашивает: «А что, Беня тоже писатель?»

Уверена, что такие истории есть в каждой семье. Потом они, к сожалению,

забываются.

«Век»: Вы бы хотели написать книжку для детей?

— У меня с детства есть две любимые книги — «Три толстяка» и «Карлсон».

Они близки позитивным и ироничным отношением к жизни. Один герой слишком

толстый, второй — с пропеллером и тоже, кстати, не худой. Недавно я со

своим ребенком пошла в кино. Я несколько раз переспросила в кассах — можно

ли смотреть фильм пятилетнему мальчику? Говорят, да, это фильм как раз

для семейного просмотра. Заходим в кинотеатр — чудесная лента, мальчик

и девочка влюбляются друг в друга, фантазируют, придумывают свой мир.

Сын смотрит с широко раскрытыми глазами. И вот буквально за 20 минут до

конца фильма девочка умирает! Я, естественно, тут же кричу, что у меня

болит живот, хватаю сына и мы уходим, а он меня всю дорогу спрашивает

— умерла девочка или нет… Теперь ты понимаешь, чем мне нравится «Карлсон»

и «Три толстяка»? Свою детскую книгу я еще надеюсь написать.

«Век»: Когда вышел роман «Casual», ВАС сравнивали с Франсуазой Саган.

— Я читала ее, когда мне было семнадцать. Свой первый роман она тоже написала

в семнадцать лет. Читая Саган, я впервые задумалась о том, чтобы начать

писать… Мне нравятся авторы, которые создают собственный мир. Ведь у Саган

абсолютно четкий и ясный, только ей присущий мир романов, повторить который

невозможно.

«Век»: Это чувственный мир девочки, которая открывает себе любовь и одиночество…

— …открывает для себя пространство. Саган не выходит за его рамки, а остается

в нем. В 17 лет мы все открываем мир, он становится шире, не важно — взрослее,

темнее, светлее, каким угодно, но мы никогда в нем не остаемся. Я думаю,

литература — это один из способов закрепится в этом мире, придумывать

себе героев, делать мир совершеннее.

«Век»: Почему же вы решили поступить на факультет журналистики?

— Я уже тогда пробовала писать, например, написала продолжение «Трех мушкетеров».

Мама теперь жалеет, что выкинула мои бумаги. Она всегда очень скептически

относилось к моему творчеству. А вообще, я много куда поступала и много

где училась. Например, работала в суде архивариусом. Мне было интересно

разбираться в архиве, читать ту информацию, которая была ранее не доступна.

Помню себя сидящей на огромной стремянке, под потолком, листающей старые

дела…

«Век»: Какие книги вы сейчас читаете?

— Недавно мне свою новую книгу подарил Аркадий Инин. Еще перечитывают

«Антологию американского юмора», Вебера, Тома Вулфа, книгу Лари Кинга…

У меня есть свое маленькое издательство и мне интересно изучать бестселлеры,

стараться разобраться, почему та или иная книга стала бестселлером. И

я в очередной раз пришла к одному и тому же выводу - то, что продается

там, вовсе не обязательно будет хорошо продаваться здесь.

«Век»: Как вы относитесь к тому, что стали олицетворением отечественного

гламура?

— Если вы говорите о духах «Замуж за миллионера», на обложке которых я

и Ксения Собчак, то они лишь наглядный пример коммерчески удачного проекта.

Я не считаю, что художник должен быть голодным. Придуман неплохой бренд.

Будет очень смешная, очень позитивная книга под таким же названием, сейчас

мы работаем над настольной игрой «Замуж за миллионера».

|

|

«Век»: Вы действительно считаете, что девушки должны выходить замуж за

миллионера или может быть они сами могут зарабатывать себе на жизнь?

— Я считаю, что девушки просто должны выходить замуж и что они должны

влюбляться, но понимаешь, в чем дело… «Замуж за миллионера» — это идет

из детства, как в любой сказке героиня всегда влюбляется в принца.

«Век»: У вас нет принцев.

— Но у нас есть миллионеры, это те же самые принцы, которые были всегда.

Другое дело, что не нужно внушать девушке, что она должна влюбиться только

в миллионера. Если правильно ее воспитывают родители и девушка мечтает

о любви, а не о миллионере, то ей никак не навредят ни наши духи, ни наша

книга.

«Век»: Ваши размышления о том, что на Рублевке живут не все дегенераты,

очень свежие.

— Свежие, да. Причем, я вас поправлю, я не сказала «не все дегенераты»,

я сказала лучше — «необязательно дегенераты».

Источник: wek.ru

Дата публикации: 10 августа 2007 года

Ирина Рисензон – наша олимпийская надежда

Ей всего лишь пятнадцать лет (обратите внимание на дату публикации). Без

грима и ослепительных своих нарядов Ира выглядит как обычный ребенок ее

возраста. Разве что осанка, походка, жесты выдают «королевское происхождение».

Если вы видели ее, когда телевидение транслировало Гран-при по художественной

гимнастике в Холоне, вам будет трудно узнать в гимнастке, что с суровым

лицом и упрямо стиснутыми губами раз за разом повторяет один и тот же

поворот с мячом сияющую израильскую звезду, сразившую всех судей не только

своим мастерством, но и очаровательной, незабываемой улыбкой.

На недавнем чемпионате мира в Венгрии состоялся ее дебют – Ирина Рисензон впервые выступала уже не как юниор, а как мастер, соревнуясь на равных с лучшими гимнастками мира. В пятнадцать лет «художницы» считаются взрослыми. В Венгрии таких «малышек» на 250 гимнасток было десять, а израильтянка с голливудской улыбкой стала среди них второй, уступив немного немецкой девочке. Но симпатии зрителей и прессы были явно на стороне нашей дебютантки – человек непривычный сошел бы с ума, получив такое количество любви в единицу времени, но Иринка справилась, после холонских соревнований, где ее только что на руках не носили, венгерский костер восторгов не сжигал, но грел.

Этот чемпионат мира был не слишком удачным для Израиля. Фаворитка израильской федерации художественной гимнастики, на которую возлагались большие надежды, 17-летняя Катя Писецкая заняла в Венгрии всего лишь 20-е место. Разочарование израильских болельщиков смягчила 15-летняя Ирина Рисензон, которая сходу взлетела сразу на 23-е место.

Между прочим, это не чепуха для нашей страны, что сразу две «художницы» попали в финал тридцати, но на самом деле даже не в этом главное утешение. Дело в том, что наша «малышка» поразила тренеров и судей, которые написали на сайте международной Федерации художественной гимнастики, что юная израильская спортсменка произвела впечатление своим особым почерком и более всего – своими прыжками. Если еще раз вспомнить о ее возрасте и о том, сколько у нее впереди еще турниров, можно записать этот чемпионат мира в графу особых достижений.

- Волновалась, конечно, — смеется в ответ на мой вопрос юная звезда. – Первый год выступаю «по мастерам» — что ж удивляться! Но все кончилось замечательно, я выступила хорошо. Моя тренер мной довольна – это самое главное. Я ее очень люблю, хотя иногда и… побаиваюсь. Потому что не хочу ее разочаровать. Знаю, как она меня любит. Это самое главное, пусть даже она строга со мной, порой без этого не обойтись. Мне даже кажется, что этот страх я сама для себя выдумала, сама себя обманываю, чтобы не расслабляться. Это такой у меня способ-игра заставить себя не лениться, не наглеть. Родители? Да, мама у меня строгая, а папа не может, он у меня такой добрый…

В Холоне всегда была лучшая израильская школа художественной гимнастики. Наверно, с первой минуты существования этого вида спорта в стране. Знаете ли вы, что первая израильская гимнастка, выступавшая на Олимпиаде, была из Холона? Основная база Городского клуба художественной гимнастики находится в Кирьят-Шарете. Именно сюда, в большой благоустроенный зал, где уже дважды проводились Гран-при, каждый день приходит после школы Ирочка Рисензон. Здесь ее второй дом, ее друзья, ее «вторая мама» — тренер Ирина Вигдорчик, к которой она пришла более пяти лет назад забавной пампушкой.

- Мне было тогда девять с половиной лет, — вспоминает Иринка. – Мы только-только приехали в Израиль из Николаева, где я с четырех лет занималась художественной гимнастикой. Поначалу обосновались в Хадере, где жила бабушка.

Мама занималась в молодости спортивной гимнастикой, а папа – футболом, боксом и другими видами спорта. Меня отдали на художественную гимнастику по двум причинам: во-первых, потому что я часто болела, и врач посоветовала укрепить организм занятиями спортом. А во-вторых, я была толстенькая, и мама переживала, что такой и останусь. Ей хотелось, чтобы я стала стройной девушкой. Между прочим, я и сейчас очень склонна к полноте: чуть нарушу диету, сразу круглею.

Приходится держать себя в руках. Не всегда получается это у такой сластены, как я. Тортики люблю, пирожные. Мама работает в кондитерской и часто брату приносит сладости, а мне так трудно удержаться. Но потом приходится очень тяжело тренироваться, чтобы сбросить лишние килограммы, что я предпочитаю не набирать их. Себе дороже. Вы же понимаете, что это я из лени так поступаю?

Пончик превращается в газель

Они не сразу приехали в Холонскую школу художественной гимнастики. Сначала, прочитав объявление в газете, добрались до Нетании. А там уже тренер их перенаправила в Холон. Приехали посмотреть, оглядеться, познакомиться, но мама Ирины с первого взгляда признала в тренере Вигдорчик «своего человека».

- Она сразу сказала, что доверяет ей и готова признать моей второй мамой, — хохочет «дочь двух матерей». – Ну и в итоге нам пришлось переехать из Хадеры в Холон, не могла же я каждый день ездить так далеко. Вот и получается, что я всех перевезла!

У Ирины есть брат, он на два года старше ее и занимается дзюдо в секции, которую ведет Айзик, муж Ирины Вигдорчик, «папа команды», который не меньше супруги (а то и больше!) волнуется за ее девочек – как отдохнули, когда вернулись с прогулки, не обидел ли кто. Впрочем, девочки-спортсменки настолько ответственно относятся к своему положению, состоянию здоровья, что сами прекрасно соблюдают режим, привычно, автоматически – это уже как походка, как осанка.

- А вы знаете, что мне поставили условие? – говорит Ирина Рисензон. – Сказали, что возьмут, если я похудею. И были правы – я была, как пончик. Пришлось худеть. Очень уж мне хотелось продолжать заниматься художественной гимнастикой.

Тренер сама выбирала школу для своей воспитанницы, и в результате та оказалась в классе, где кроме нее не было ни одного «русского».

- Только поэтому иврит за год стал моим родным языком. Сейчас мне труднее выражать свои мысли по-русски. Но я стараюсь не терять язык. По совету папы читаю одновременно три книги – на иврите, русском и английском. Чередую. Времени много на чтение не остается, но хоть чуть-чуть, хоть перед сном каждый день – обязательно.

Из-за поездок на всевозможные турниры, сборы Иринка часто пропускает уроки. И не всегда она в состоянии самостоятельно усвоить пропущенный материал. Тренер идет в школу и договаривается о дополнительных занятиях для своей воспитанницы. О плохой успеваемости в их гимнастической тусовке не может быть и речи. А ездить им приходится много.

- Мои первые международные соревнования, — рассказывает гимнастка, — проводились в Холоне, в зале «Кацир». Мне было одиннадцать лет, совсем маленькая, и все меня поражало. Тренер то и дело говорила: «Закрой рот и работай». Просто я от удивления все время с открытым ртом ходила. После этих соревнований у меня появилось огромное желание заниматься на всю катушку, чтобы стать такой, как они, эти красивые девушки из России, Украины. У всех ноги такие… А на зарубежные соревнования первый раз я ездила в Чехию, в Брно. Совсем маленькая была, но выступила хорошо, всем понравилась, хвалили…

Чарли останется без сладкого

- Когда тренер сказала, что я поеду на чемпионат мира в Венгрии, это был шок, — признается Ирина Рисензон. – Не испугалась, нет. Вот в 2002 году… На позапрошлогоднем Гран-при в Холоне повсюду висели рекламные плакаты, на которых была я. Странное такое ощущение… Но приятно. Все меня узнавали. Я страшно волновалась. Особенно переживала за упражнение с лентой. Я не могла плохо выступить, ведь за меня болели столько людей, весь город практически. И плакаты эти… Боялась, что подведу всех.

Главной звездой Холонской школы долгое время была другая гимнастка – Яэль Юнгер. В шестилетнем возрасте она, коренная израильтянка, попала в руки «русских» тренеров, и те смогли вырастит из нее гимнастку международного уровня, которая не раз добивалась результатов, которых прежде в стране не добивался никто. Сейчас Яэль служит в армии и продолжает тренироваться. Поначалу она ревниво отнеслась к успехам младшей коллеги по команде, но сейчас все изменилось. Они стали подругами.

- У нас разные характеры, — рассказывает Ирина. – Яэль очень сильная, она выдерживает огромные нагрузки, а я могу выложиться сразу на тренировке, а потом у меня уже нет сил продолжать. Видимо, не умею правильно распределить силы. Яэль помогает мне. В последнее время она уже не воспринимает меня как соперницу. Яэль поддерживает меня: «Давай, ты можешь, ты самая лучшая!» Мы доверяем друг другу, а это так важно.

Занятия в школе, потом тренировки – родители почти не видят свою дочь. У них есть работа, так что времени на внутрисемейное общение остается катастрофически мало. - Папа больше переживает из-за этого. А может быть, мама просто не показывает виду, не знаю. А папа всегда старается как-то забрать меня, увезти, чтобы мы могли побыть с ним вдвоем, только он и я.

Скоро у меня день рождения, и я уже получила подарок от родителей – черного персидского котенка. Я назвала его Чарли. У нас в доме есть собака, но мне хотелось кошку. Это такие красивые животные, а как они движутся, какие позы принимают – попробуй скопируй!

Олимпийская надежда Израиля воспитывает Чарли в перерывах

между тренировками. Пушистый ее друг даже не догадывается, как порой устает

его «мамочка». Но характер Ирины такой, что на следующий день она уже

летит в спортзал, как на крыльях. Она не может жить без соревнований,

а потому спорт стал главной любовь ее жизни. Любовью смешливой девочки

из Холона, которая так любит тортики.

Источник: Holon.JNews.co.il

Дата публикации: 24.12.2003

Анастасия Чернобровина

— Настя, мы, наверное, что-то пропустили? Как давно ты запела?

— Все получилось случайно. Когда в прошлом году начали снимать новый сезон

конкурса Народный артист, всех ведущих канала обязали спеть несколько

песен. Для затравки, так скажем. Ну чтобы посмеяться, наверное, над нами.

Мы же не профессионалы. Мне достались две песни — Летите, летите Аллы

Пугачевой и Маленькая страна Наташи Королевой. Я приехала в студию, начала

их записывать, жутко волновалась, потому что никогда этим не занималась.

Исполнила. И тут мне звукорежиссеры говорят: Настя, а ты не хочешь посерьезней

этим заняться? Я им: Вы что, издеваетесь надо мной? Но они сказали, что

у меня очень хороший тембр, даже назвали российской Дайдо. Я забыла об

этом предложении на полгода, но потом вдруг написала стихи. Сделала подарок

своему любимому человеку на день рождения. Он не позволяет мне делать

дорогие подарки, а я люблю все неожиданное и оригинальное. И вот решила

ему написать песню. Принесла свой текст в ту самую студию, и буквально

через несколько дней композитор и звукорежиссер написал к ним музыку.

Потом песню услышали мои друзья, я дала послушать ее Андрею Державину

из Машины времени, он сказал: Неплохо. И меня, что называется, понесло.

В итоге моими песнями заинтересовался один продюсер, и не исключено, что

они станут музыкальным сопровождением к какому-нибудь фильму или сериалу.

А пока я просто получаю от этого удовольствие.

— Это твой первый опыт сочинения стихов?

— Нет. Стихи я писала и в 14 лет. Я с детства по натуре одиночка. Мама

у меня вечно была занята на работе, ей некогда было заниматься мной, папа

с нами не жил. И лет с семи единственным моим собеседником был мой дневник,

которому можно было выплеснуть все. Вот и выплескивала. Писала стихи.

До того момента, пока не случилось так, что одно стихотворение сбылось

с точностью до каждой строчки. Меня это напугало. А ты можешь себе представить,

что может написать подросток в переходном возрасте? Тогда я решила выплескивать

свою гиперэнергию в театральной студии.

— Музыкальное образование у тебя есть?

— Нет. Я пела в хоре, но в музыкальную школу не поступила. Мне это было

не близко. Зато в театральной студии была суперзвездой. Но перспектива

стать актрисой меня не возбуждала. После школы я была уверена, что во

мне живет великий психолог. Я даже отучилась полгода в университете. Но

в какой-то момент уже четко и окончательно поняла, что хочу работать на

телевидении. А дальше судьба все сама за меня решила. Однажды меня пригласили

сняться в телерекламе. Но я отказалась.

— Почему?

— Я же говорю, что хотела работать на телевидении, а не позировать перед

объективом. Мне очень хотелось работать в новостях. А в тот момент продюсеров

привлек мой внешний вид: я была единственной девушкой в городе, которая

носила в то время на голове 65 косичек. Мне нравилось шокировать. В 13

лет я первая в школе сделала себе вертикальную химию, первая стала ходить

в свободной форме, первой в классе начала краситься. Завуч постоянно грозилась

выгнать из школы, но это было невозможно, поскольку я была круглой отличницей.

А вот уже в 11-м классе, когда девчонки только-только начали, так сказать,

взрослеть, я уже наэкспериментировалась, не красилась и одевалась очень

скромно.

— И куда ты направилась, отказавшись от съемок в рекламе?

— В соседнюю дверь, где была служба новостей. Обратилась, попробовала,

покатило. Через год у меня уже была своя программа, где я брала интервью

у всех звезд, которые к нам приезжали. До сих пор помню свое первое интервью

с Александром Калягиным, потом с Валентином Гафтом, Игорем Квашой. Так

что, когда через три года я приехала в Москву, опыта было достаточно.

Я точно знала, чего хочу. Поступила в университет культуры на факультет

менеджмента кино и телевидения. И точно так же сама пришла на телевидение.

Начала в Вестях в 11 у продюсера Игоря Шестакова и вот с ним работаю уже

9 лет.

— Как приняли девушку из другого города на столичном канале?

— Мне повезло. Как и в Ижевске, я сразу попала в классную команду, с хорошим

руководителем, которому доверяю. Единственное, девочки, конечно, сразу

приняли меня в штыки, но потом мы сдружились. А половина мальчишек относилась

ко мне, как к сестре, другая половина сразу же повлюблялась. В общем,

весело было.

— С недавнего времени ты ведешь важные официальные концерты, которые по

статусу можно приравнять к прямо-таки правительственным мероприятиям.

Как же руководитель отпустил любимую сотрудницу?

— Сначала он был категорически против. Говорил, что меня эти концерты

испортят. Там же все такие пафосные, правильные, и у Игоря Леонидовича

появилось опасение, что я и в нашей программе стану безликим диктором.

Но со временем я научилась там быть пафосной, а в Добром утре, Россия!

— оставаться самой собой.

— С концертами, можно сказать, тебе тоже повезло. Ты первая из молодых

ведущих, сменивших поколение мэтров.

— Я помню свой первый концерт ко Дню милиции. Конечно, приятно было работать

на одной сцене с такими мэтрами, как Кириллов, Меньшов, Моргунова, Вовк.

В то же время некоторые женщины очень болезненно и ревностно отнеслись

ко мне и даже пару раз выгоняли из гримерки. Но я очень спокойно это воспринимала.

Мой концертный крестный отец Игорь Кириллов, когда-то он, можно сказать,

благословил меня перед первым в моей жизни выходом на сцену. А моя крестная

— Ангелина Вовк. Она всегда говорила: Деточка, никогда не обращай внимания

на злые языки. Я сама когда-то была такой же молодой, точно так же я сменяла

другое поколение, и точно так же ко мне относились. Просто спокойно работай

и делай свое дело. Пусть, как говорится, собаки лают...

— Благодаря твоим путешествиям в рамках акции Все утра мира мы теперь

видим, с чего начинается утро в разных странах. А с чего начинается утро

лично Насти Чернобровиной?

— Рабочая неделя — это банальный, четкий режим. В час ночи подъем, в два

я уже на работе, за компьютером, затем гримерка и эфир в студии. Спать

ложусь обычно часов в пять вечера. До этого занимаюсь еще проектами в

разных женских журналах. В выходную неделю первые два дня после эфира

я просто отсыпаюсь. Биологические часы меняются, и, чтобы плавно перейти

на нормальный график, нужно время. Я просыпаюсь, грызу яблоко, опять засыпаю.

Через пару часов просыпаюсь, выпиваю чай с йогуртом, затем снова сон.

А вообще на свободной неделе я пишу диссертацию, занимаюсь английским,

хожу в спортклуб либо уезжаю куда-нибудь отдохнуть. А летом у меня обязательный

ритуал — я вырываюсь на рыбалку! Это моя слабость.

— Ничего себе. Нестандартное увлечение для девушки.

— Я так горжусь своей удочкой! В прошлом году мой любимый подарил мне

хорошую японскую легкую удочку. Женскую. Привез меня к озеру, стал гордо

доставать блесны, леску, крючки, грузила... и вот она, удочка! Он сам

не рыбачит, он, как я его называю, профессиональный сачок. То есть сидит

рядом и книги читает. Но! Как только у меня клюет, он рядом — вовремя