- Начать эту, 6-ю часть своего повествования, мне вдруг захотелось не с продолжения того, что уже было опубликовано, а с публикации того, что мне было по тем или иным причинам запрещено публиковать. На этом сайте я хозяин и я сам себе модератор (слово-то какое!). Итак, первый материал об открытии британских учёных-генетиков, своего рода революции в деле продолжения рода супружескими парами нетрадиционной сексуальной ориентации. Очень многие предвзято относятся к таким людям, считая лесбиянок и гомосексуалистов извращенцами, людьми ненормальными и чуть ли не психически неполноценными. Я не разделяю эту точку зрения, хотя мне как гетеросексуалу не вполне понятен гомосексуализм: как можно мужчинам отказываться от самого, на мой взгляд, прекрасного, что только есть на свете – от женщины?! Тем не менее, я никогда не стану осуждать гомосексуалистов за то, что они такие – что есть, то есть, Бог им судья.

- Что касается женщин и их отказа от мужских услуг в сексуальном плане, то это, на мой взгляд, вполне оправдано. Я никогда не перестану с высшей степенью восхищения относиться к лесбиянке, хотя мне вполне понятно, что лично я никогда не вызову у неё какого-либо интереса. Любая женщина – совершенство. Это – мой постулат. Кстати, как недавно стало известно из израильских средств массовой информации, у нашего премьер-министра Эхуда Ольмерта появилась внучка от его дочери. Ну и что, скажете вы, у любого человека его возраста появление внучки совсем не исключено! Так-то оно так, но почти ни для кого не тайна, что дочь Ольмерта живёт не с мужем, а со своей подругой. И ребёнок родился именно у этой подруги, а зачатие его произошло методом искуссвенного оплодотворения. Такие вот пироги, как говорится. Но мы немного отвлеклись. Итак, более подробно о поразившем меня открытии.

Фотоиллюстрация |

|

Британские генетики, которые ранее научились превращать взятые у мужчин

клетки костного мозга в сперматозоиды, теперь повторили аналогичный эксперимент

со стволовыми клетками женщин, пишет Daily Telegraph (перевод

- Inopressa).

Открытие совершила группа из Университета Ньюкасла, которая теперь добивается

права создать сперматозоиды из клеток костного мозга, взятых у женщин. Если

это удастся, их метод станет более практичным, чем при использовании эмбриональных

клеток.

В результате у лесбийских пар появится возможность обзавестись детьми, которые

будут иметь гены обеих женщин - сперму, полученную из костного мозга одной

из них, можно будет использовать для оплодотворения яйцеклетки партнерши.

Мужчины и женщины отличаются друг от друга благодаря так называемым половым

хромосомам. И у тех, и у других есть X-хромосома. Но лишь у мужчин имеется

Y-хромосома, которая содержит всего несколько генов, но играет важнейшую

роль в выработке мужских половых клеток. В связи с этим ученые критически

относились к идее о том, что из стволовых клеток женщин можно получать сперматозоиды.

В апреле прошлого года профессору биологии из Университета Ньюкасла Кариму

Наирнии удалось получить примитивные сперматозоиды из стволовых клеток взрослого

мужчины.

Теперь же он смог повторить эксперимент, получив сперму из стволовых клеток

женских эмбрионов. Следующим шагом станет попытка заставить эти примитивные

клетки пройти мейоз, чтобы получить достаточное количество генетического

материала для оплодотворения.

Ученый с оптимизмом смотрит на получение в лабораторных условиях спермы

из женских клеток. "Я считаю, что для науки это в принципе возможно",

- заявил профессор журналу New Scientist.

Он рассказал, что намерен попросить у университета разрешение на использование

женских клеток костного мозга, из которых попытается получить женскую сперму.

Доктор Робин Лоуэлл-Бэдж, эксперт по стволовым клеткам и определению пола

из лондонского Национального института медицинских исследований, сомневается,

что эксперимент удастся: "Помешает наличие двух X-хромосом. Более того,

необходимо, чтобы гены из Y-хромосомы прошли мейоз. То есть перед ними как

минимум два непреодолимых препятствия".

Бразильская группа ученых во главе с доктором Ириной Керкис из Института

Бутантан в Сан-Пауло утверждает, что ей удалось получить из эмбриональных

стволовых клеток самца мыши одновременно сперматозоиды и яйцеклетки.

Исследователи пока не продемонстрировали, можно ли оплодотворить полученные

таким образом яйцеклетки, чтобы произвести на свет жизнеспособное потомство.

Тем не менее, они задумываются о возможности воспроизводства человека с

помощью клеток представителей одного пола.

Если все эти эксперименты принесут плоды, то у мужчин-гомосексуалистов также

появится возможность предоставлять свои клетки кожи для получения яйцеклетки,

затем оплодотворять ее спермой партнера и помещать в утробу суррогатной

матери.

Источник: http://salat.zahav.ru/ArticlePage.aspx?articleID=988

В чём заключается Цель жизни, как по-вашему? Некоторые считают, что жизнь вообще не имеет смысла, ибо с самого рождения и до её конца жизнь - это непрекращающаяся борьба со смертью, обречённая на неизбежное поражение. Так зачем же жить? Вот некоторые, устав ждать, добровольно и уходят из жизни, иногда даже не успев сказать последнее "прости"...

Лично у меня отношение к этой проблеме иное. Я считаю, что жизнь - это подарок

Всевышнего. Подарок бесценный. Ибо жизнь прекрасна, где и как бы ты ни жил.

Лев Разгон много лет провёл в лагерях Гулага. Казалось бы: что там за жизнь?

Сплошные страдания, голод, холод, издевательства со стороны лагерного начальства

и уголовников. Но Лев Разгон вовсе не считал эти годы пропавшими, он умел

даже в тех условиях находить "рациональное зерно": лагерь дал

ему возможность познакомиться с интереснейшими людьми, которых он, находясь

на свободе, возможно, никогда бы не встретил. Я сам по окончании института

жил и работал в Норильске и, будучи внештатным газетчиком (а потом под влиянием

этого опыта стал профессионалом), видел и говорил со столькими бывшими "зеками",

что описание их исковерканных судеб могло бы составить несколько томов.

А что такое Норильск? Полярная ночь, морозы за 50, тяжкий труд. Но я был

счастлив, ибо радовался, что, вопреки всему этому, живу и приношу пользу.

Вот мы и почти добрались до главного. Наслаждаться самим фактом бытия, любоваться

красотой (а она есть везде), в том числе - женской, делать добро, творить

("Творчество без счастья приемлемо, счастья без творчества нет"

- сказал кто-то из великих) - это ли не смысл жизни? Слава тебе, Всевышний!

Сегодня я хочу в качестве иллюстрации осознанного служения Богине-Доброте

привести пример судьбы замечательной женщины-врача, доктора медицинских

наук Елизаветы Глинка, которая посвятила себя служению

неизлечимо больным людям, дни которых сочтены. Все знают, что они обречены,

и все служат благородной цели - украсить, елико возможно, их последние дни

и часы. Доктор Глинка недавно была гостем замечательной передачи "Школа

злословия", которую ведут на НТВ Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова.

Вот что пишет о работе этой замечательной женщины журнал "Фома":

Хоспис - это место, куда приходят те, кто уже знают: чуда не будет. Сюда приходят умирать. Это - последний приют безнадежно больных... Одних приводят родственники, перекладывая уход за ними на плечи медсестер, других, одиноких, привозят сюда из больниц, с улиц, вокзалов, третьи приезжают сами, потому что не хотят умирать среди здоровых людей. Елизавета ГЛИНКА публикует в форме дневниковых записей в интернете свои заметки о работе в хосписе. В "Живом журнале" ее зовут Доктор Лиза.

Елизавета Петровна Глинка - врач, специалист в области паллиативной медицины,

создатель и руководитель первого бесплатного украинского хосписа, открытого

5 сентября 2001 года в Киеве. Там стационарно пребывают около 15 пациентов,

кроме того, программа "Уход за больными дома" охватывает еще более

100 человек. Помимо Украины, Елизавета Глинка курирует хосписную работу

в Москве и Сербии.

На всех фотографиях рядом с больными у нее живая улыбка и сияющие глаза.

Как может человек пропустить через свое сердце сотни людей, похоронить их

- и не ожесточиться, не покрыться корой равнодушия, не заразиться профессиональным

цинизмом медиков? А ведь на ее плечах вот уже пять лет огромное дело - бесплатный

хоспис ("за смерть нельзя брать деньги!"). У доктора Лизы, ее

сотрудников и волонтеров, девиз: хоспис - место для жизни. И жизни полноценной,

хорошего качества. Даже если счет идет на часы. Здесь хорошие условия, вкусная

еда, качественные медикаменты. "Все, кто у нас побывал, говорят: как

у вас хорошо! Как дома! Здесь хочется жить!"

Как ей удалось найти средства на оснащение такой больницы, да еще в конце

90-х? Правда, сама она говорит, что гораздо труднее оказалось поддерживать

хоспис на должном уровне. Но и на это она как-то умудряется находить средства.

Сначала люди не верили, что все это - бесплатно. Но для доктора Лизы это

принципиально важно: любой человек, богат он или беден, должен иметь возможность

умереть достойно. Ведь смерть не выбирает, за кем прийти.

Все, о чем она пишет и рассказывает, для большинства из нас - terra incognita.

Что мы знаем о хосписах? А о тех, кто в них находится? А об их проблемах?

Доктор Лиза говорит, что между обитателями хосписа и нами есть только одна

разница: они знают, сколько им примерно осталось, а мы еще нет. И еще она

говорит, что учится у своих больных. Хоспис - это школа жизни.

| Из дневниковых записей доктора Лизы:

Про бомжиху Верку Так ее звали все. А по справке

из домоуправления - Вера Васильевна. По той же справке ей было 48

лет. А выглядела на 70. Худая, с двумя зубами во рту. Старшего сына

убили в пьяной драке. Младший - ему всего 19 лет, пьет.

|

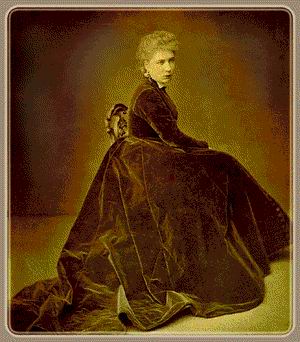

Доктор Елизавета Глинка. Фото Евгения Новицкого |

Тритон

Был у меня лет пять назад пациент В.

45 лет. Благополучный, самодостаточный, очень богатый. У него была кличка

Тритон. Так его звали между собой те, кто с ним работал. В хоспис его привезли

из-за границы. Так уж сложилось, что из близких у него остались только телохранитель

и шофер. Жена с ним рассталась. Бывшие подчиненные привозили документы на

подпись, стараясь сохранять оптимизм, и поспешно уходили, тщательно закрывая

за собой дверь в палату. Телохранитель с шофером выполняли роль сиделок,

а вечерами, когда В. спал, рассказывали медсестрам о его былой крутости.

Еду он заказывал только из ресторана, спиртные напитки ему приносил из "старых

запасов" все тот же телохранитель. На приколе около хосписа стоял роскошный

Мерседес. В палате все было его - телевизор, белье, одежда, пеленки. Он

не хотел ничего казенного.

Он провел в хосписе пять полных месяцев. Был всем доволен и своим поведением

полностью опроверг расхожее заблуждение моего персонала о том, что "все

богатые сволочи". Веселый, хорошо образованный, очень остроумный человек.

Он не допускал мыслей о смерти. Не спрашивал о результатах обследований.

Не говорил о будущем. Он был уверен, что из хосписа поедет в клинику в Германии.

За пять месяцев мы сильно подружились. И вот наступил момент, когда он не

смог встать, и, так как говорить о выздоровлении уже не приходилось, я спросила

его, чего бы ему сейчас хотелось. Я ожидала услышать просьбу отвезти его

в Испанию, заказать редкое лекарство или привезти какого-нибудь консультанта.

Цветы, виски, новый телефон, машину, сменить охрану... А он попросил принести

ему козленка. Маленького козленка с непробившимися рожками. Оказалось, что

В. вырос в деревне. Его растила мать - отец умер очень рано. И единственным

светлым воспоминанием для него был маленький козленок, с которым он играл,

когда был мальчиком.

Козленка я ему принесла. Он обкакал всю ординаторскую и непрерывно орал

или блеял - уж не знаю, как правильно сказать. Зайдя в палату, санитарка

сказала В., что "сейчас будет сюрприз". Принесли козленка. Он

был совсем маленьким, с не отвалившимся еще пупочком. Его дали "напрокат".

До вечера.

В. не мог встать, и козленка положили в кровать.

Он обнял его и заплакал.

Впервые за пять месяцев.

Зеркало

Эту женщину звали Варей, она работала

на конфетной фабрике, в цехе, который делал халву в шоколаде. Разведена,

детей нет. Вот и вся история жизни. Когда к ней приходили шумные подруги

по работе, палата долго пахла шоколадом и карамелью.

У нее еще не отросли волосы после последней химиотерапии, и она была похожа

на облетевший одуванчик.

Варя попросила принести ей телефон.

- Я позвоню ему. Как Вы считаете?

- Кому?

- Мы были женаты десять лет. Попрощаться. Ведь я скоро умру.

После звонка она попросила, если можно, одеться в не больничную одежду.

В понедельник вечером. А точнее - в семь вечера.

- Варя, он придет?

- Да, - она опустила глаза и даже порозовела.

Вечером я помчалась на рынок покупать ей парик - все косынки, которые мы

с ней перемеряли, Варе не нравились. Купила. Пепельного цвета со стрижкой

каре. Варя надела парик и попросила принести ей зеркало. В палате зеркал

нет, я отвела ее в ординаторскую и вышла.

- Варя, да неужели это ты? - донеслось из-за двери. - Так похудела, но такая

же красивая!

Сама с собой она там разговаривает или с воображаемым собеседником? Я отошла

от двери. Стало неловко - как будто подслушивала что-то очень личное.

В понедельник мы наряжали Варю. С обеда до позднего вечера она просидела

в коридоре хосписа, отказываясь даже выпить чаю.

Он все-таки пришел. Через две недели. Вари уже не было.

А я долго еще не могла покупать в кондитерском магазине халву в шоколаде.

Стасик

Совсем маленьким в 1945 году он подорвался

на мине. Ему оторвало стопу и пальцы на одной руке. Это все, что мне было

известно о нем. Судя по истории болезни, родственники сдали его в дом инвалидов.

Оттуда я его и забрала для обезболивания.

Стасик не мог нормально разговаривать, среди многих отклонений у него было

расстройство речи, называемое эхолалией.

То есть на вопрос: "Больно?" - он отвечал: "Больно".

"Не болит?" - "Не болит". Так и общались.

Новые слова он повторял по несколько раз.

"Ли-за. Лу-блю. Ма-шин-ки. Муль-ти-ки".

У него не было среднего настроения. Эмоции выражал или в смехе, или в плаче.

И то и другое делал от всей души.

Стасик провел у нас три месяца. Он был обезболен, и так как в хосписе катастрофически

не хватало мест, я выписала его обратно в дом инвалидов, оставив его на

выездной службе. Я считала его умственно отсталым, из таких, кому все равно,

где находиться. Но когда санитары из дома инвалидов приехали его забирать,

он громко заплакал. Я пришла в палату, начала объяснять, что он поедет домой,

а мы будем приходить к нему в гости. Стасик уткнулся носом в стену и не

ответил ничего. Даже не повторил, как делал раньше.

Когда его увозили, он закрыл лицо руками и не посмотрел на меня.

Сын

Старика привезли в конце рабочего дня.

Из анамнеза удалось установить, что живет он один, лечения не получал или

получал давно. Опустившийся, с запахом устоявшегося перегара, безразличный

к окружающему. Подняв карточку в архиве, узнали, что болен он почти пять

лет, была операция, в больнице не появлялся с момента операции. Больше не

обследовался, не наблюдался, не приходил, на звонки из регистратуры не отвечал.

На следующее утро в хоспис пришел мужчина - спросил, поступал ли к нам больной

Н. Сестры отправили его ко мне в ординаторскую.

- Вчера привезли Н. В какой он палате?

- В шестой. А Вы родственник?

Мужчина вздохнул, и, глядя в пол, ответил:

- Сын.

- Вас проводить к нему?

- Нет. Скажите, что ему нужно принести?

- Может, еду, что-нибудь, что он любит.

- А что он любит?

- Не знаю. Думала, Вы скажете.

- Он не жил с нами. Тридцать лет назад развелся с матерью.

- Я могу пройти в палату с Вами.

- Нет. Не могу.

- Почему?

- Ненавижу. Я из-за матери пришел. Она просила.

- Он Вас обижал?

- Не помню. Пил. Помню, как мать плакала.

Он приходил каждый день, как по часам, и с пяти до семи сидел в холле хосписа,

сцепив руки и глядя в одну точку. Иногда, устав сидеть, подходил к окну

и подолгу смотрел на улицу. Справлялся о состоянии Н., приносил фрукты и

пеленки и уходил, чтобы вернуться на следующий день и проделать то же самое.

Это продолжалось почти месяц. Изо дня в день. С пяти до семи.

Когда Н. умер, мы позвонили по указанному им телефону. Было три часа дня.

Через полчаса он был в хосписе. Спросил, что нужно делать и куда идти, чтобы

похоронить. Мы готовили необходимые бумаги, я попросила подождать немного,

пока будет готов эпикриз.

Он подошел к закрытой двери палаты, где лежал Н., взглянул на меня вопросительно,

и, когда я кивнула, немного постоял молча и - все же вошел туда.

Жизнь продолжается

Ольге было 25. Худенькая, с большими

синими глазами. Двое детей. Мальчик и девочка, погодки - 4 и 5 лет. Муж

старше ее лет на десять. Она не работала. Рано выйдя замуж, занималась детьми

и домом.

Меланома, болела 3 года, процесс остановить не смогли. Привезли из дома

- квартира маленькая, муж не хотел, чтобы дети видели, как умирает их мать.

Метастазы в позвоночник, боли.

Она все время ждала детей. К их приходу подкрашивала губы и переодевалась

в привезенную из дома одежду. Для них она откладывала фрукты, которые давали

на полдник. Под подушкой держала зеркало, в которое обязательно смотрелась,

когда слышала шаги около своей палаты.

Их приводил муж, почти каждый день. В первые визиты дети жались к кровати,

дарили маме свои рисунки. Тихонько приходили и уходили, держась за руку

отца.

За неделю освоились - стали играть с рыбками и канарейками в коридоре хосписа,

любили подглядывать в другие палаты и часто спрашивали, что у нас будет

на ужин. Санитарки плакали, кормили их тем, что принесли для себя на суточное

дежурство, и переплетали девочке лохматые косички, которые отец так и не

научился заплетать.

Потом стали приходить реже. Ольга плакала и молчала. Муж звонил редко.

Недели через две отец привел их снова. У девочки были красивые бантики,

мальчик - в свежевыглаженной рубашечке. Есть они больше не хотели. И картинок

с собой не принесли. Постояли у Ольгиной кровати и сказали, что сегодня

идут в зоопарк.

Проводив их до лифта, я вернулась в отделение. Санитарка смотрела в окно.

- Смотрите, доктор!

Я подошла и увидела, что около ворот больницы стоит молодая женщина. Выйдя

из дверей, дети бросились к ней, каждый взял ее за руку и, припрыгивая,

пошли прочь.

Мы помолчали.

А потом пошли в палату, где громко плакала Ольга.

Матери

Они приходят тихо, держа на руках или

за руку своих детей. Смотрят в глаза и спрашивают, были ли в моей практике

чудеса. Говорят мало, вообще не едят, спят урывками и ставят свечки в храме

хосписа.

До поступления в хоспис испробовано все - доступное и недоступное: операции,

химии, облучения, изотопы, антитела... Перечень проведенного лечения одновременно

характеризует и достижения нашей медицины, и наше бессилие перед смертью.

Итог - маленькая бумажка, подписанная тремя докторами - направление в хоспис.

Утром моя ординаторская напоминает приемную какого-нибудь депутата: посетители

с просьбами помочь, купить, положить, дообследовать, отпустить в отпуск.

Только матери хосписных больных никогда и ни о чем для себя не просят.

Своим взрослым детям они поют колыбельные, которые пели, когда они были

маленькими. Когда поют, они раскачиваются в такт незатейливой песенке, как

будто качают ребенка на руках. С маленькими они настолько слиты воедино,

что говорят: "мы поели, поспали, пописали..."

"Не плачь, мама!" - просят их дети, если видят на глазах слезы.

Матери вытирают слезы и больше при детях не плачут. Ни у одной из них я

не видела истерики. Наверное, чтобы не закричать, они закрывают рот рукой,

когда выслушивают от нас неутешительные прогнозы.

После смерти ребенка у них откуда-то находятся силы на оформление бесконечного

количества бумаг и похороны.

Я помню, как одна мать, заполняя стандартное заявление с просьбой не делать

вскрытие ее умершего сына, написала под диктовку слова "прошу не вскрывать

тело моего сына..." и вдруг сказала:

- Доктор, а ведь это уму непостижимо, что я пишу...

Потом, после сорока дней, они приносят в хоспис фото своих детей. И подписывают

сзади: Елизавете Петровне от мамы Инночки, Коленьки, Игоря...

Это они, матери, попросили меня обязательно разбить в хосписе цветник в

память их детей. Когда будет достроено новое здание. Если оно будет достроено...

Страстная Пятница

Вот уже третий год с наступлением Страстной

Пятницы я вспоминаю мальчика Игоря. Ему было 13 лет. Его отец - православный

сельский батюшка. Узнав о болезни сына - а мальчик заболел, когда ему было

два года, - отец дал обет: он оставил светскую работу и посвятил себя служению

Богу. Закончил Духовную академию, был рукоположен. Приход ему достался маленький

и заброшенный. Своими руками восстанавливал храм, библиотеку и трапезную.

Жила семья неподалеку от хосписа в однокомнатной служебной квартире, полученной

от ЖЭКа, в который отец Георгий специально для этого устроился дворником.

Мальчик был измученным болезнью, слабеньким, но очень мужественным. Он редко

плакал, мало просил, и единственным из его капризов было "попить с

Петровной чаю". Он приглашал меня в палату, и мы с отцом Георгием и

матушкой Таней пили чай, обсуждая погоду, цветы и приходские дела.

В чистый Четверг Игорь объяснял мне, что надо с раннего утра обязательно

умыться холодной водой, самой холодной в хосписе. "Самая холодная"

оказалась в ординаторской. В пять утра он уже плескался в раковине. Потом

отец вместе с другим священником причастили его и украсили палаты вербой.

Отец Георгий по три часа добирался в электричках до своего храма: вставал

в четыре утра, ехал на службу, исповедовал, причащал, наставлял, а вечером

возвращался в хоспис, где доживал последние дни его сын.

Так было и в Страстную пятницу.

С Игорем осталась мать. Мы вместе сидели у его постели, когда началась агония.

Я взяла ее за руки, так мы и держались друг за друга еще некоторое время

после того, как он перестал дышать. Таня не плакала, мы долго сидели, обнявшись,

и молчали.

Я долго дозванивалась отцу Георгию. Наконец, трубку взяла какая-то женщина

и сказала, что батюшка выносит Плащаницу и подойти не может.

После службы кто-то привез его на машине попрощаться с сыном.

Хоронили Игоря в воскресенье под пение "Христос Воскресе!".

Отец Георгий продолжает служить в том же храме и приезжает в хоспис днем

и ночью, когда в нем есть нужда: причащает умирающих детей, утешает родителей,

исповедует самых сложных больных, которые не идут на контакт практически

ни с кем. Он же их и отпевает. Он никогда не берет за требы ни денег, ни

подарков. Совсем недавно я узнала, что ни один из тех, кого отца Георгий

окормлял в хосписных палатах, не знает о том, что у него здесь три года

назад умер сын.

Карасики

Самуил Аркадьевич Карасик и Фира (Эсфирь)

Карасик. Одесситы, Бог знает как оказавшиеся к старости в Киеве. В хоспис

он привез её на коляске, тщательно осмотрел все комнаты и выбрал ту, что

светлее, но гораздо меньше других палат.

- Фира любит солнце. Вы знаете, какое было солнце в Одессе? - Карасик задирал

голову и смотрел на меня, щуря хитрые глаза. - Нет, Вы не знаете, доктор.

Потому что тут нет такого солнца, в вашем Киеве.

- Шмуль, не забивай баки доктору, - вступала Фира, - она нас таки не возьмет

сюда.

После этого следовала перебранка двух стариков, и вставить слово было практически

невозможно.

Оглядевшись, Карасик объявил, что завтра они переезжают.

- В смысле, госпитализируетесь? - поправила я.

- Пе-ре-ез-жа-ем, доктор. Карасики теперь будут жить здесь, у вас.

Наутро перед глазами санитарки стоял Карасик в шляпе и галстуке и Фира в

инвалидной коляске, державшая на коленях канарейку в маленькой клетке.

- Это наша девочка, она не будет мешать.

Санитар из приемного молча снёс связку книг, коробку из-под обуви чешской

фирмы Цебо, на которой было написано от руки ФОТО, рулон туалетной бумаги

и аккордеон.

- Мы насовсем. Вот и привезли всё, чтобы не ездить по сто раз.

- Послушайте, Карасик, насовсем не получится.

- А! Доктор, я не маленький мальчик. Отстаньте.

Так и переселились. Фира не выходила из палаты, по вечерам мы слышали, как

они подолгу разговаривали, смеялись или ругались между собой.

Карасик, в отличие от жены, выходил в город и рвал на клумбах больницы цветы,

которые потом дарил своей Фире, заливая ей про то, как купил их на рынке.

Но цветы, понятное дело, были не такие, как в Одессе.

Общаясь с ними, я поняла, что Одесса - это такой недостижимый рай, в котором

всё лучше, чем где-нибудь на земле. Селедка, баклажанная икра, погода, цветы,

женщины. И даже евреи. Евреи в Одессе - настоящие. Про Киев молчал.

Один раз они спросили меня: "А Вы еврейка, доктор?" Получив отрицательный

ответ - хором сказали: "Ах, как жалко, а ведь неплохая женщина!".

Потихоньку от меня Карасик бегал по консультантам, убеждая взять Фиру на

химиотерапию, плакал и скандалил там. А потом мне звонили и просили забрать

Карасика обратно, так как он не давал спокойно работать.

Карасик возвращался, прятал глаза и говорил, что попал в другое отделение,

перепутав этажи. Он регулярно перепутывал второй этаж с седьмым, потому

что не верил, что Фира умирает. И очень хотел её спасти, принося разным

врачам заключение от последнего осмотра.

А вечером Фира играла на аккордеоне, а Карасик пел что-то на идиш.

А потом Фира умерла. Карасик забрал свои немногочисленные вещи. Канарейка

живет у меня в хосписе. А его я встречаю иногда, когда езжу в Святошино

на вызов.

Андрей и Ольга

Им было по 24 года. Пять лет прошло

с тех пор, как они венчались у нас в хосписе. Красивая пара.

Андрей заболел внезапно. Его пытались лечить в нескольких больницах. Позади

масса консилиумов - и приговор: "Безнадежен". В хоспис.

Ольга зашла к нам вместе с матерью Андрея. Имени матери не помню - но ее

лицо и глаза, как будто расколотые болью пополам, узнаю сразу даже сейчас.

Оля - большеглазая, с каштановыми волосами, высокая и тоненькая. Она не

находила себе места, металась по палате и отделению, открывала и закрывала

двери, отвечала на бесконечные звонки друзей по обоим телефонам - своему

и мужа. Подходила к окну, смотрела в него, подходила к кровати. Говорила

с Андреем, плакала, снова говорила, снова плакала. Заходила в церковь, ставила

очередную свечу и возвращалась в палату.

- Он поправится, потому что я его люблю!

А ему становилось хуже очень быстро.

Как-то вечером Ольга влетела в ординаторскую и сказала:

- Я хочу обвенчаться. Это можно?

- Можно, если согласится священник.

- Мне надо сейчас, я чувствую. Ведь если мы повенчаемся, то мы встретимся

с ним после смерти.

Это было не вопрос - это было утверждение.

Священник венчал их на следующее утро. Мы были свидетелями и держали свечи

и венцы. Андрей лежал. Мы плакали. Венчальная свеча дрожала в его руке,

и Ольга держала ее вместе с ним.

После Таинства она, счастливая, поехала вместе с мамой Андрея встретить

кого-то из родственников. А через час мы позвонили ей и попросили вернуться.

Когда они вернулись, Андрея уже не было.

Бегущие шаги и крик: "Андрей, ну не надо!".

Еще через час я спросила:

- Оля, что мы можем для тебя сделать?

- Я к нему хочу.

Она как ребенок, прижалась ко мне и долго плакала.

Она пишет в хоспис письма. И до сих пор подписывает их - Андрей и Ольга.

"Огромное спасибо Вам за Вашу любовь и заботу! Здесь мы чувствовали

себя так хорошо и тепло, как дома. Так держать! Продолжайте помогать! Делайте

добро - нам это нужно. Огромное спасибо всем, особенно Елизавете Петровне.

С уважением, Оля и Андрей".

Эта запись сделана в книге отзывов на следующий день после венчания и смерти

Андрея.

Источник: Журнал "ФОМА"

ШНАЙДЕР, МАРИЯ (Schneider, Maria) французская киноактриса. Родилась 27 марта 1952 в Париже в семье французского актера Д.Желена и иммигрантки из Румынии. С 1969 начала появляться в эпизодических ролях (Женщины – Les Femmes, 1969, – с Б.Бардо); Безумно – Madly, 1970, – с А.Делоном). В 1972 была приглашена Б.Бертолуччи на главную роль в фильме Последнее танго в Париже (The Last Tango in Paris, 1973), принесшей ей всемирную известность. Критики отмечали, что актриса, как и ее героиня, 20-летняя парижанка Жанна, не вполне понимала смысл странных отношений, в которые она вступала с героем М.Брандо, и потому выглядела естественной и убедительной. Вместе с тем игра Шнайдер не сводилась к участию в скандальных по тому времени эпизодах половых актов: она заинтриговала серьезного зрителя сочетанием наивного темперамента и холодного нигилизма. Признанием актерских способностей Шнайдер и ее имиджа «сексуальной бунтарши» стали новые предложения главных ролей от крупных европейских режиссеров – М.Антониони, сделавшего ее партнершей Дж.Николсона в фильме Профессия: репортер (Professione: reporter, 1975), Р.Клемана (мелодрама Приходящая няня – The Babysitter, 1975). Однако если в первом фильме актрисе вновь удалось связать свое имя с незаурядным произведением авторского кино, то во втором все обернулось откровенным фиаско. Во второй половине 1970-х годов Шнайдер так и не находит для себя «звездную» роль, играя в основном второстепенных героинь, к тому же в фильмах «второго эшелона», снимаемых в Италии, Франции, Голландии (Неистовая – Violanta, 1977); Я принадлежу мне – Io sono mia, 1978); Женщина, как Ева – A Woman Like Eve, 1979); Увертка – La Derobade, 1979). |

Мария Шнайдер |

Многообещающая возможность сыграть главную роль в последней

картине Л.Бунюэля Смутный объект желания (That Obscure Object of Desire,

1977) заканчивается скандальным конфликтом с режиссером и отстранением Шнайдер

от съемок. Надежда на новый взлет появляется в 1982, после главной роли

«странной девушки» Франчески в трагикомедии Л.Коменчини В поисках Иисуса

(Cercasi Gesu), однако ряд последующих фильмов (Принцесса и фотограф – Princess

and the Photographer, 1986); Место жительства под наблюдением – Residence

surveillйe, 1987); Бункер «Палас-отель» – Bunker Palace Hotel, 1989) не

развивают этого успеха. В начале 1990-х Шнайдер находит себя в реалистической

социальной драме, сначала как бывшая заключенная, одна из трех героинь фильма

В стране Джульетт (Au pays de Juliets, 1992), а затем в роли подруги больного

СПИДом бисексуала в «экстремальной» ленте С.Колара Дикие ночи (1993), но

в дальнейшем ограничивается характерными ролями второго плана в фильмах

европейского мейнстрима (Джейн Эйр – Jane Eir, 1996); Во что можно верить

– Something to Beleive In, 1998).

Источник: http://www.krugosvet.ru/articles/91/1009187/1009187a1.htm

Увидеть Париж и умереть - вот незамысловатая мечта среднестатистического романтика. Эйфелева башня, Елисейские Поля, многочисленные триумфальные арки; список может быть продолжен в зависимости от степени влюблённости в этот город. Но что делать, если вы несчастны, а всё вышеперечисленное выглядит насмешкой судьбы? Пол - 45-летний американец, живущий в Париже. Его жена покончила жизнь самоубийством. Причина ему не известна, просто однажды, придя домой он обнаружил супругу в окровавленной ванне. У Жанны, 20-летней привлекательной парижанки, напротив всё спокойно и безоблачно. Со дня на день в город должен вернуться её жених, молодой кинорежиссёр. Судьба сведёт этих людей в шикарной квартире, которую оба будут присматривать для переезда. Условившись о полной анонимности, Жанна и Пол начнут встречаться, пытаясь заполнить внутреннюю пустоту удовлетворением сексуальной жажды. Их не интересует прошлое, и мало беспокоит будущее. Всё самое необходимое происходит сейчас, в этой большой пустующей квартире с прекрасным видом на осенний Париж. Бертолуччи наделяет героев характерными чертами своего времени.

Одной из главных тем итальянского кино семидесятых был бунт революционно настроенной молодёжи. Именно этой проблематике были посвящены два предыдущих фильма режиссёра - "Перед революцией" и "Партнёр". Но в случае с "Последним танго в Париже", Бертолуччи переходит от лобовой атаки по буржуазным ценностям к иносказательности фрейдистского толка, лишь изредка позволяя себе прямые выпады в стиле шестидесятых. Так, Пол - убеждённый коммунист, произносящий богохульные речи перед гробом жены, а Жанну, похоже, нисколь не смущает скромное обаяние буржуазии. Достаётся и коллегам по цеху. Жених девушки, режиссёр Том (в исполнении любимца Трюффо, Жан-Пьер Лео), являет собой ироничную пародию на многочисленные надежды представителей "Новой Волны" связанные с пропагандистской функцией кинематографа (в свете этого, выбор исполнителя становится более чем закономерным). Том живёт искусством, и ради искусства. Он снимает для телевидения "Портрет девушки" пригласив в героини Жанну. Он романтик от кино, влюблённый в своё ремесло. Вместо набившего оскомину любовного треугольника Бертолуччи предлагает зрителю куда более сложную фигуру. Всё окружение почившей супруги невыносимо Полу на физиологическом уровне, но сложно просчитать по какому критерию видёться отбор.

Он кричит на свою тёщу, и в то же время, спокойно, без

шумного выяснения отношений, общается с любовником жены. Единственное, что

хоть как-то может пробудить в нём интерес к жизни, это Жанна. Они станцуют

своё танго. Пьяные, счастливые и, одновременно, очень одинокие. Сейчас это

выглядит анекдотично, но в советские времена за "несанкционированный"

просмотр "Последнего танго в Париже" давали срок. Если картина

и упоминалась в отечественной прессе, то не иначе, как порнографическая.

Да и в самой Италии после непродолжительного кинопроката фильм был запрещён

цензурой, что впрочем, не помешало сделать внушительные кассовые сборы и

снискать восторг критики за рубежом. Американка Паолина Кэйл назвала картину

"современной классикой изменившей сущность искусства в целом".

Как всегда, истина где-то посередине. Безусловно, Бертолуччи снял очень

смелую картину, появление которой не могли не заметить пуритане и моралисты,

уж слишком открыто в ней показывалась, если не провозглашалась, раскрепощённая

сексуальность, идущая в разрез со всеми этическими устоями современного

общества. И обвинить режиссёра во всех смертных грехах было куда проще,

чем увидеть то, что скрывается за всеми этими сценами, а именно человеческая

беспомощность, страх и неудовлетворённость. Именно по этой причине "Последнее

танго в Париже" до сих пор продолжает волновать зрителя, ставя вечные

вопросы о сущности человеческой жизни, ответы на которые даются с поправкой

на время.

Автор: (с) Станислав Никулин

Сайт:http://www.kinomania.ru/movies/l/Last_tango_in_Paris/index.shtml

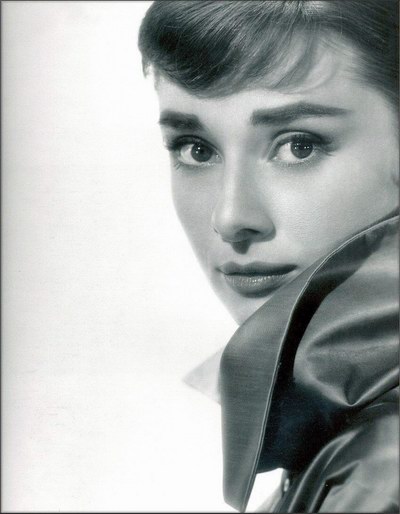

Буквально несколько строк... После окончания института я по распределению со знойного юга попал в заполярный сибирский город Норильск (подробнее об этом здесь). Вначале меня поселили в рабочем общежитии, а потом в общежитии ИТР освободилось место, и я стал жить вместе с товарищем по работе москвичом Борькой Бозовым. Я, по собственному почину, для приобретения практических навыков слесарил, а Борька был мастером по металлообработке. Однажды я даже написал о нём статью в "Заполярную правду" под названием "24 часа не отходя от станка" - Борька самоотверженным трудом заработал всем нам квартальную премию. Но сейчас я не об этом. Главное: мы были единомышленниками, любили классическую музыку и одновременно обожали Булата Окуджаву, ходили в турпоходы и пели под гитару песни у костра, катались на горных лыжах, читали все "толстые" журналы, которые можно было достать. Словом, что там говорить: было нам по 20 с небольшим, мы жили полнокровной жизнью и были счастливы, что находимся на "передовом рубеже коммунистического строительства". А ещё мы, конечно, влюблялись. А любовь у нас

с Борькой была одна на двоих - американская кинозвезда Одри Хепбёрн

(мы называли её наша Оди). После американской версии "Войны и

мира" и "Римских каникул" нам казалось, что прекраснее

этой женщины на свете никого нет и быть не может. Мы даже повесили

на стену её портрет, вырезанный из журнала "Советский экран". |

Одри Хепбёрн |

Одри Кэтлин Растон родилась 4 мая 1929 г. в Брюсселе. Она была единственным ребенком Джона Виктора Растона (John Victor Ruston), англо-ирландского банкира, и баронессы Эллы Ван Хеемстра (Ella van Heemstra), голландской аристократки, в роду которой были французкие дворяне и английские монархи (в частности, король Эдуард III). Растон позднее добавил имя Хепберн (Hepburn) к своей фамилии, и фамилия Одри стала Хепберн-Растон. У Одри было два сводных брата: Александр и Ян Ван Уффорд от первого брака её матери с голландским аристократом Хендриком ван Уффордом. Хепбёрн посещала частные школы в Англии и Нидерландах. Её мать была строгой женщиной, отец был более добродушным, поэтому девочка предпочитала его. Он оставил семью, когда Одри была ещё ребенком. Позже она назовет его уход самым болезненным моментом в своей жизни. Много лет спустя с помощью Красного Креста она отыскала своего отца в Дублине и поддерживала его материально вплоть до его смерти.

После развода родителей в 1935 году Хепбёрн жила с матерью в Арнеме (Нидерланды), когда разразилась Вторая мировая война и наступил период немецкой оккупации. В это время она приняла псевдоним Эдда Ван Хеемстра, подправив для этого документы своей матери (Элла Ван Хеемстра), поскольку «английское» имя считалось опасным. Данная выдумка оказалась настолько удачной, что многие считали, и считают по сей день , что именно это имя (Эдда Ван Хеемстра) и есть настоящее имя Одри Хепбёрн. Окончательную точку в этом вопросе ставит официальный документ – метрика Одри Кэтлин Растон. После высадки союзников положение населения на оккупированных немцами территориях ухудшилось. Во время Голландского Голода зимой 1944 года нацисты конфисковывали скудные запасы еды и топлива. Без тепла и пищи жители Нидерландов голодали, некоторые замерзали прямо на улицах. Арнхем опустел во время бомбардировок союзников. Дядя и двоюродный брат матери Одри были расстреляны за участие в движении Сопротивления. Её брат находился в немецком концлагере. Вследствие недоедания у Одри Хепберн возник ряд проблем со здоровьем. Она лежала в кровати и читала, пытаясь забыть про голод.

Она исполняла балетные номера, чтобы собрать средства для подполья. Эти времена были не так уж плохи, и она была в состоянии радоваться светлым периодам детства. В 1992 году Хепберн говорила в интервью: «Пока у ребёнка есть определенный минимум, он совершенно счастлив. Я помню, что нам бывало очень весело. Мы же не сидели на полу и не плакали пять лет подряд. Конечно, висела тень страха и репрессий, и происходили страшные вещи…» Истории о том, как она и её семья ели луковицы тюльпанов, чтобы выжить, сильно преувеличены. Луковицы тюльпанов использовались для получения муки, из которой они пекли пирожные и печенье. В этот период Одри Хепбёрн любила рисовать. Некоторые из её детских рисунков сохранились. После освобождения Нидерландов, в страну начала поступать гуманитарная помощь. Хепберн как-то упоминала, что однажды съела целую банку сгущёнки, а потом заболела от одного из блюд гуманитарной помощи, потому что насыпала слишком много сахара в овсянку. Поскольку ЮНИСЕФ спасла её в ранней юности, она впоследствии пожелала вернуть этот долг и начала выступать в радиопередачах ЮНИСЕФ с 1954 года.

Начало карьеры

В 1945 году после окончания войны, Хепбёрн заканчивает арнхемскую консерваторию

и переезжает в Амстердам, где она и её мама работали медсестрами в доме

ветеранов. Параллельно с работой в 1946 году Хепбёрн берет уроки балета

у Сони Гаскелл. В 1948 Одри приезжает в Лондон и берет уроки танца у прославленной

Мари Рамперт, педагога Вацлава Нижинского, одного из величайших танцоров

в истории. Вероятно, Хепбёрн спрашивала Рамперт о своих перспективах в балете.

Рамперт заверила её, что она может продолжать работать, и будет иметь успех

как балерина, но её рост (5 футов 7 дюймов) в сочетании с хроническим недоеданием

во время войны не позволит ей стать прима-балериной. Хепбёрн прислушалась

к мнению педагога и решила посвятить себя драматическому искусству, карьере,

в которой у неё хотя бы был шанс преуспеть. Когда Одри стала звездой, Мари

Рамперт сказала в интервью : «Она была чудесной ученицей. Если бы она продолжала

заниматься балетом, она была бы выдающейся балериной.»

К сожалению, мать Хепбёрн работала на унизительных для аристократки условиях, чтобы прокормить семью. Одри должна была зарабатывать сама, и карьера актрисы казалась самым естественным решением. Её актёрская карьера началась с учебного фильма “Голландский в семи уроках”. Затем она играла в музыкальном театре в таких постановках как High Button Shoes и Sauce Piquante. Первым собственно художественным фильмом для Хепбёрн стал британский фильм “One Wild Oat”, в котором она играла девушку-регистратора в отеле. Она сыграла несколько второстепенных и эпизодических ролей в таких фильмах как “Рассказы молодых жён”, “Смех в раю”, “Банда с Лавендр Хилл” и “Дитя Монте-Карло”.Первая крупная роль Одри Хепбёрн в кино состоялась в 1951 году в фильме “The Secret People” в котором она играла артистку балета. Одри занималась балетом с детства и завоевала одобрение критики своему таланту, который она продемонстрировала в фильме. Правда, учителя считали её «слишком высокой» для профессиональной танцовщицы, поскольку с её ростом она оказалась выше чем многие танцоры мужчины.

Во время съемок “Дитя Монте-Карло”, Хепбёрн была утверждена на главную роль

в Бродвейской постановке «Жижи», премьера которой состоялась 24 ноября 1951

года. Утверждают, что автор пьесы Сидони-Габриелла Колет, впервые увидев

Хепбёрн, якобы сказала «Вуаля! Вот наша Жижи!». Одри завоевала Theatre World

Award за эту роль. Сама пьеса с успехом шла полгода в Нью-Йорке. Затем ей

предложили главную роль в голливудском фильме «Римские каникулы», где её

партнером был Грегори Пек. Изначально планировалось поместить имя Пека крупными

буквами над названием фильма, а внизу приписать имя Одри Хепбёрн. Пек позвонил

своему агенту и добился, чтобы имя Хепберн было напечатано так же как и

его собственное, поскольку он уже тогда предсказывал, что Хепберн получит

Оскара за эту роль. Она получила в 1953 году награду за лучшую женскую роль

(Academy Award for Best Actress). Ходили слухи о романе между нею и Пеком,

но оба категорически отрицали подобные утверждения. Хепбёрн, однако, добавила:

«Вообще-то надо быть немного влюбленным в своего партнера и наоборот. Если

вы собираетесь изображать любовь, вам надо чувствовать её. Иначе ничего

не получится. Но не обязательно уносить её за пределы сцены».

Звезда Голливуда

После «Римских каникул» Хепбёрн снималась в фильме «Сабрина» с Хамфри Богартом

и Уильямом Холденом. С последним у неё даже завязался роман. Одри надеялась

выйти за него замуж и иметь детей. Она прервала свои отношения с Холденом,

когда тот признался ей, что перенёс вазэктомию. В 1954 году Одри вернулась

на театральную сцену в роли русалки в пьесе «Ундина», где её партнером был

Мел Феррер, за которого она вышла замуж в этом же году. За её роль в «Ундине»

Хепбёрн получила премию «Тони» за лучшую женскую роль в 1954 году. Эта премия,

полученная всего лишь через шесть недель после «Оскара», упрочила её репутацию

актрисы, как кино, так и театра. К середине 50-х Хепбёрн также стала признанной

законодательницей мод. Её внешность в стиле gamine и широко признанное чувство

шика имели массу поклонников и подражателей. Став одной из самых популярных

приманок для зрителя, Одри Хепбёрн снималась вместе с другими ведущими актёрами,

такими как Фред Астер в «Забавной мордашке», Морисом Шевалье и Гарри Купером

в «Любовь после полудня», Джорджем Пеппардом в «Завтраке у Тиффани», Кэри

Грантом в восторженно принятом критикой хите «Шарада», Рексом Харрисоном

в «Моей прекрасной леди», Питером О’Тулом в «Как украсть миллион» и Шоном

Коннери в «Робин и Мэриан».

Многие из её сценических партнёров стали впоследствии её друзьями. Рекс Харрисон назвал Одри своей любимой партнёршей. Кэри Грант любил баловать её и однажды сказал «все чего я бы хотел в подарок на Рождество — это сняться ещё в одном фильме с Одри Хепбёрн». Грегори Пек стал её другом на всю жизнь. После кончины Хепбёрн Пек вышел на камеру и со слезами в голосе прочитал её любимое стихотворение «Unending Love» («Вечная Любовь»). Кое-кто считал, что Хамфри Богарт не ладил с Хепбёрн, но это неправда. Богарт ладил с Одри лучше, чем кто-нибудь другой на сцене. Позднее Хепбёрн сказала «Иногда именно так называемые „крутые парни“ на поверку оказываются самыми мягкосердечными, такими как Богарт был со мной». Роль Хепбёрн «Холли Гоулайтли» в 1961 году в фильме «Завтрак у Тиффани» превратилась в один из самых культовых образов американского кино ХХ века. Хепбёрн назвала эту роль «самой джазовой в своей карьере». Когда её спросили, в чём заключалась сложность этой роли, Хепберн сказала: «Я интроверт. Играть девушку-экстраверта оказалось самой сложной вещью, которую я когда-либо делала». На съёмках она носила очень стильную одежду (в том числе знаменитое «маленькое чёрное платье», ставшее после выхода фильма на экраны настоящим хитом), созданную ею в соавторстве с Живанши и добавила высветленные пряди к своим каштановым волосам.

Найденный таким образом стиль она сохранила и вне съёмок. Одри Хепбёрн снималась в 1964 году в мюзикле «Моя прекрасная леди», появления которого ждали с нетерпением достойным «Унесённых ветром». Хепбёрн была выбрана на роль Элизы Дулиттл вместо Джулии Эндрюс, которая уже играла эту роль на Бродвее. Решение не приглашать Эндрюс было принято ещё до того, как Хепберн была утверждена на роль. Изначально Хепбёрн отклонила предложение и попросила Джека Уорнера отдать роль Эндрюс, но когда ей сообщили, что снимать будут либо её, либо Элизабет Тейлор, она согласилась. По словам статьи в Soundstage magazine «все согласились, что если Джулии Эндрюс не будет в фильме, Одри Хепберн является отличным выбором». Кстати, Джулия Эндрюс должна была была играть в «Мери Поппинс», фильме, который выходил в том же году, что и «Моя прекрасная леди». Хепбёрн записала вокальные партии для роли, но впоследствии профессиональная певица Марни Никсон перепела все её песни. Говорят, что Хепберн в гневе покинула съёмки после того, как ей рассказали об этом. На следующий день она вернулась с извинениями. Пленки с записью некоторых песен в исполнении Хепбёрн все ещё существуют и были включены в документальные фильмы и DVD версию фильма. Некоторые вокальные номера в исполнении Хепбёрн все же остались в фильме. Это «Just You Wait» и отрывки из «I Could Have Danced All Night»

Интрига по поводу раздачи ролей достигла своей кульминации в сезоне 1964-65 гг, когда Хепбёрн не была номинирована на «Оскар», тогда как Эндрюс выдвигалась за роль Мери Поппинс. По приближении церемонии СМИ пытались сыграть на соперничестве двух актрис, хотя обе женщины отрицали, что между ними существуют какие-либо разногласия. Джулия Эндрюс получила свой «Оскар» за лучшую женскую роль. С 1967 года после пятнадцати весьма успешных лет в кинематографе, Хепбёрн снималась от случая к случаю. После развода со своим первым мужем Мелом Феррером он вышла замуж за итальянского психиатра Андреа Дотти, родила второго сына Люка и переехала в Италию. Беременность протекала тяжело и потребовала почти постоянного соблюдения постельного режима. В начале 70-х годов в Италии возросла активность террористов «Красной Армии» и Одри разводится с Дотти и пытается вернуться в кино, снявшись с Шоном Коннери в фильме «Робин и Мариан» в 1976 году. Фильм получил умеренное признание, далекое от обычных высоких стандартов фильмов с участием Хепбёрн. К удивлению окружающих, Одри отвергла казавшуюся явно написанной под неё роль бывшей балерины в “The Turning Point”. (Ширли Мак Лейн получила данную роль, и успешный фильм упрочил её карьеру) Хепбёрн позднее сказала, что больше всего она сожалеет о том, что отвергла эту роль.

В 1979 году Хепбёрн предприняла ещё одну попытку вернуться, снявшись в «Кровных узах». Книги Шелдона были столь популярны, что его имя было включено в название фильма, и это, очевидно, заставляло Хепбёрн считать, что фильм обречен на успех. К сожалению, это было не так. Критики, даже те из них, которые сами были поклонниками Хепбёрн, не могли рекомендовать фильм, ввиду явной банальности материала. Последняя главная роль Хепбёрн в кино была в паре с её новым увлечением Беном Гадзара в современной комедии «Они все смеялись», небольшой, стильной и светлой картине — настоящем номере под занавес для Хепберн — снятой Питером Богдановичем. Фильм пользовался успехом у критики, но был омрачён жестоким убийством одной из его звезд — подруги Богдановича Дороти Страттен. В 1987 году Хепбёрн снималась с Робертом Вагнером в ироническом детективном телефильме «Любовь среди воров », который заимствовал элементы из некоторых её знаменитых фильмов, в частности из «Шарады» и «Как украсть миллион». Фильм пользовался умеренным успехом, причем Хепбёрн сами говорила, что приняла в нём участие ради развлечения. Последняя роль Хепбёрн в кино, (так называемая камео) была роль ангела в фильме Стивена Спилберга «Всегда», снятом в 1989 году.

Сотрудничество с ЮНИСЕФ

Вскоре после её последнего появления в кино Хепбёрн была назначена специальным

послом ЮНИСЕФ. Испытывая благодарность за собственное спасение в период

после нацистской оккупации, она посвятила остаток своих дней улучшению судьбы

детей, проживающих в беднейших странах мира. Работа Хепбёрн сильно облегчалась

благодаря знанию целого ряда языков. Она разговаривала на французском, английском,

испанском, итальянском и голландском языках. Она выучила итальянский, когда

жила в Риме. Испанский она выучила самостоятельно, и существует съёмка ЮНИСЕФ,

на которой Хепбёрн бегло говорит на испанском с жителями Мехико. Хотя Хепбёрн

начала сотрудничать с ЮНИСЕФ ещё в 1954 году, участвуя в радиопередачах,

теперь это стало для неё более серьёзной работой. Близкие утверждают, что

мысли об умирающих, беспомощных детях преследовали её всю оставшуюся жизнь.

Её первая миссия была в Эфиопии в 1988. Она посетила детский дом с 500 голодающими

детьми и добилась, чтобы ЮНИСЕФ выслала еду. В августе 1988 Хепбёрн ездила

в Турцию участвовать в кампании по иммунизации. Она назвала Турцию самым

ярким примером возможностей ЮНИСЕФ. По возвращении она сказала: «Армия дала

нам грузовики, торговцы рыбой дали вагоны для вакцины, и как только дата

была назначена, потребовалось только 10 дней, чтобы привить всю страну.

Неплохо».

В октябре того же года Хепбёрн поехала в Южную Америку, где посетила Венесуэлу и Эквадор. Хепбёрн говорила: « Я видела как крошечные горные общины, трущобы и стихийные поселения каким-то чудом впервые получили системы водоснабжения, и этим чудом был ЮНИСЕФ. Я видела, как дети строили сами себе школы из кирпича и цемента, предоставленных ЮНИСЕФ». В феврале 1989 года Хепбёрн совершила поездку по странам Центральной Америки и встречалась с главами Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. В апреле она посетила Судан с Робертом Уолдерсом в рамках миссии «Операция Линия Жизни». Из-за гражданской войны продовольствие из гуманитарной помощи не поступало. Целью миссии было доставить продовольствие в Южный Судан. В октябре того же года Хепбёрн и Уолдерс посетили Бангладеш. В октябре 1990 Хепбёрн едет во Вьетнам, пытаясь наладить сотрудничество правительства с ЮНИСЕФ в рамках программ иммунизации и обеспечения питьевой водой. Последняя поездка Хепбёрн (в Сомали) состоялась в сентябре 1992 года за четыре месяца до смерти. В 1992 президент США Джордж Буш наградил её президентской медалью свободы в знак признания её работы в рамках ЮНИСЕФ, а Американская Академия Киноискусства наградила её Гуманитарной Премией им. Жана Хершолта за её помощь человечеству. Эта премия была присуждена посмертно и вручена её сыну.

Болезнь и смерть

Во время поездки в Сомали у неё начались невыносимые боли в желудке. Одри

никому ничего не сказала, чтобы сопровождающие не надумали тут же свернуть

программу поездки. К врачу она обратилась, лишь вернувшись из Африки. Врач

констатировал рак. Одри Хепбёрн скончалась 20 января 1993 года в маленьком

швейцарском городке Толошеназе недалеко от Лозанны.

Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/

Наталья Варлей родилась в румынском городе

Констанца в семье капитана дальнего плавания. Как гласит семейное предание,

Варлей - фамилия валлийская. Предки Натальи Владимировны попали в Россию

из Уэльса. В XIX веке русский фабрикант привез в Россию конюшню и двух братьев-жокеев

по фамилии Варлей. Затем они женились на русских девушках и окончательно

обрусели.

Детство Наташи прошло в Мурманске. С ранних лет будущая актриса проявила

себя чрезвычайно одаренным ребенком. С четырех лет она начала писать стихи,

затем училась в музыкальной школе, рисовала. Когда выучилась читать, стала

запоем проглатывать одну книгу за другой.

Но в то же время она была очень болезненным ребенком: у нее обнаружили ревмокардит

и запретили заниматься в школе физкультурой.

В конце 50-х годов семья Варлей поселилась в Москве. В один из дней мама

повела Наташу в цирк. Они пришли раньше положенного времени, а тут внезапно

начался сильный дождь. Мама с Наташей спрятались в кассе, и первое, что

девочка там увидела, было объявление о наборе детей 11-13 лет в детскую

цирковую студию. Буквально на следующий день, тайком от родителей, девочка

отправилась по указанному адресу. Как это ни странно, но, обмерив Наташу

вдоль и поперек, проверив ее гибкость и растянутость, педагоги студии сочли

возможным принять ее к себе.

Рассказывает сама Н. Варлей: "Нас, студийцев, часто занимали на представлениях

в прологах. Помню, когда был хрущевский обмен денег в 1961 году, сочинили

для нас танец под названием "Копейка рубль бережет". Мы с фанерными

огромными копейками по бокам выбегали на арену и радостно выкрикивали: "Копейка!",

а последняя, десятая "копейка" кричала: "Гривенник!"

И вот в очередной раз, выбегая в победном марше несокрушимой копейки, я

застряла между зрителями. "Копейки" рассчитались без меня, и гривенник

получился из девяти копеек. Все очень смеялись. Кстати, на представлениях

я встречалась с Юрием Никулиным"

В 1965 году Варлей окончила Училище циркового и эстрадного искусства и пришла

в труппу Московского цирка на Цветном бульваре. Работала эквилибристкой.

Одно время выступала в одном номере со знаменитым клоуном Леонидом Енгибаровым:

танцевала на трапеции с кастаньетами, сидя на стульчике, играла на концертино.

И именно благодаря Енгибарову Наташа попала в кино. Произошло это при следующих

обстоятельствах…

Енгибаров уже несколько лет снимался в фильмах и имел множество друзей в

киношной среде. Одним из его приятелей был режиссер Одесской киностудии

Георгий Юнгвальд-Хилькевич. В один из дней 1966 года он пришел на очередное

представление в цирк на Цветном бульваре и увидел там Наташу, Она ему настолько

понравилась, что он тут же предложил ей сняться в его новом фильме "Формула

радуги". И Варлей согласилась. Ей досталась маленькая роль медсестры.

К сожалению, картину на экран тогда так и не выпустили, найдя в ней какую-то

крамолу. Однако, несмотря на эту неудачу, съемки в фильме сослужили Варлей

хорошую службу: именно там на нее обратила внимание ассистентка Леонида

Гайдая, который в те дни готовился к съемкам фильма "Кавказская пленница".

Варлей пригласили на пробы.

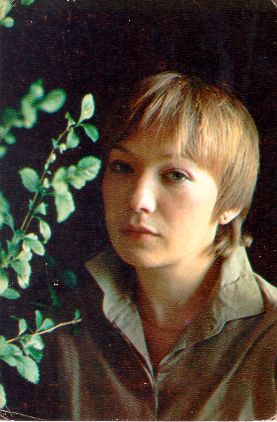

Наталья Варлей |

На роль студентки-комсомолки Нины в фильме претендовали без малого около пяти сотен актрис, среди которых были такие звезды советского кино, как Наталья Фатеева, сестры Вертинские, Наталья Кустинская, Валентина Малявина, Вика Федорова и др. Однако Гайдай после долгих раздумий решил остановиться на никому тогда не известной цирковой артистке, 19-летней Наталье Варлей. И, как оказалось, не ошибся. Это сейчас актеры свободно обнажаются, а тогда и

кинематограф, и вся страна были более целомудренными. Но у меня-то

купальник являлся повседневной цирковой формой одежды, поэтому и мыслей

никаких не возникло. Словом, сняли и этот эпизод. Пожалуй, он и решил

выбор". |

Например, я чуть не раздавила знаменитую троицу. Помните,

когда они стояли на дороге с Вициным посередине? Я мчусь на красной машине,

а у нее вдруг отказывают тормоза. Слава Богу, реакция у наших прекрасных

комиков оказалась отменной. Навсегда остался в памяти первый опыт артистического

перевоплощения. До этого я фактически играла саму себя. Образ же Нины в

"Кавказской пленнице" совершенно не похож на меня в жизни: я никогда

не была уверенной в себе, озорной, оптимистичной, скорее - тихой, мечтательной,

романтичной. Так что Гайдай из меня прямо на съемках лепил "комсомолку,

спортсменку и просто красавицу".

И еще одно, далеко не комедийное воспоминание связано не со съемками, а

уже с просмотром готового фильма. Мы представляли его комиссии и смотрели

больше, конечно, не на экран, а на ее членов. У них были каменные лица!

У нас возникло ощущение полного провала. Но потом был другой просмотр -

в Доме кино. Там зрители хохотали с первого и до последнего кадра. Честно

говоря, реакция комиссии мне так до сего дня и непонятна, но помнился тот

ужас, который она вызывала в душе.

Премьера "Кавказской пленницы" состоялась в Москве 1 апреля 1967

года. Успех картины был оглушительным. К Варлей пришла всесоюзная слава.

С этого момента ей буквально не давали прохода возбужденные почитатели ее

таланта. Наталья Варлей покорила сердца зрителей своей красотой и обаянием.

Песню "спортсменки, комсомолки и красавицы" Нины о белых медведях

напевала вся страна. Варлей писали письма, признавались в любви.

Когда она с цирком приехала на гастроли в Горький, возле здания, где проходили

представления, собралась внушительная толпа, которая желала получить автограф

у молодой звезды. Эта толпа стояла у цирка три дня, с каждым днем увеличиваясь

в размерах. В конце концов, нашу героиню пришлось срочно выводить из цирка

через черный ход и уводить подальше от этого места. В другом городе актрису

поселили на втором этаже гостиницы, и каждый вечер к ней на балкон забирались

поклонники, которые настойчиво предлагали ей руку и сердце.

Стоит отметить, что, несмотря на такой огромный успех фильма "Кавказская

пленница", сама Варлей получила за него премию сначала в 200 рублей,

плюс еще 100, когда успех повторился.

Сама Наталья об этом фильме говорит так: "Среди 60 картин, в которых

я снялась, для зрителей моим главным фильмом остается "Кавказская пленница".

Это особый фильм. Особенный. Его повторяют снова и снова, и каждый раз его

смотрят... На съемках "Кавказской пленницы" запомнилось все...

больше было сложного, чем веселого. Моя жизнь развивалась бы совсем иначе,

не будь "Кавказской пленницы". Она изменила мою судьбу, перевернула

всю мою биографию. Я не собиралась идти в театральное училище до этого фильма".

Успех "Кавказской пленницы" круто изменил судьбу Натальи Варлей.

Она покилула цирк и поступила в театральное училище имени Б. В. Щукина.

Еще одним событием в жизни актрисы стало ее замужество. В конце 1969 года

она вышла замуж за своего однокурсника Владимира Тихонова, сына известных

во всем мире актеров Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова. Несмотря на

то, что в дальнейшем их пути разошлись, Варлей о своем первом муже рассказывает

только хорошее. Вот как она описывает историю своего замужества: "Володя

влюбился в меня, когда увидел "Кавказскую пленницу". Он был молодым,

сильным, крепким. У нас были общие дипломные спектакли, я играла Снегурочку,

он - Мезгиря. Он был очень способный человек, с прекрасными внешними данными,

добрый по сути. Володя четыре года ночевал на чердаке, чтобы увидеть, как

я прохожу мимо. Но когда мы поженились, он стал ревновать меня к каждому

фонарному столбу. Находились люди, которые говорили ему: "Я с ней был".

И мы выясняли отношения через день!"

Надо отметить, что где-то на последнем курсе "Щуки" в судьбе Варлей

появился человек, который вполне мог бы обеспечить ей безбедное будущее

далеко за пределами родины. Однако они расстались.

Вспоминает Н. Варлей: "К нам в училище приехали из Бельгии студенты

театральных вузов. Возглавлял эту компанию Люсьен Хармегинс, сын министра

обороны Бельгии. Мы все подружились. Потом, когда они вернулись домой, я

стала получать от Люсьена письма. Приглашал погостить в Бельгию, звал на

его виллу в Ниццу. А чтобы мне в голову не приходило ничего дурного, предлагал

взять с собой подружку. В общем, влюбился и очень хотел на мне жениться.

Но у меня тогда были совершенно другие планы. Если бы он появился в моей

жизни раньше, чем Володя, возможно, все сложилось бы по-другому".

В конце октября 1967 года состоялась премьера еще одного фильма, в котором

Варлей сыграла главную роль. Речь идет о картине К. Ершова и Г. Кропачева

"Вий". Можно смело сказать, что это был первый фильм ужасов в

нашем отечественном кино. Варлей сыграла в нем роль Панночки.

Актриса вспоминает: "На съемках этой картины мне не раз бывало страшно.

Например, когда я выпала из гроба. Гроб был привязан на длинной веревке

к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я

потеряла равновесие и свалилась, летела вниз головой. Даже сгруппироваться

не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового

партнерства. Со мной ничего не произошло, а по стране пошел слух, что я

погибла...

Вообще только много позднее я осознала, какой был страшный грех сниматься

в картине "Вий"… За ним потянулся шлейф несчастий. Казалось, все

в жизни стало рушиться. Предательства, измены, расставания, клевета, а потом

и гибель мужа, хотя уже и бывшего". Помимо фильма "Вий",

Варлей в конце 60-х также снялась в картинах: "Семь невест ефрейтора

Збруева", "12 стульев", и других. В комедии Гайдая "Двенадцать

стульев" она сыграла Лизу, на роль которой пробовалась также актриса

Наталья Гурзо. Рассказывает Наталья Варлей: "Поначалу я пробовалась

на роль Эллочки-людоедки. Но потом Леонид Иович попросил меня примерить

светлый парик - и тот час увидел во мне Лизу. Я согласилась. Эта роль была

не такой эксцентричной, но зато более душевной".

Окончив театральное училище в 1971 году, Варлей поступила в труппу Театра

имени Станиславского. В театре ее первой большой ролью была Роз-Мари Фей

в спектакле Н. Погодина "Альберт Эйнштейн". Затем она получила

еще две главные роли, однако сыграть их ей тогда не удалось по вполне прозаической

причине: она забеременела. Вскоре, на свет появился сын, которого назвали

Василием. Однако к тому времени молодая семья уже распадалась: Владимир

Тихонов стал все чаще злоупотреблять алкоголем, в доме на этой почве постоянно

происходили скандалы. И в 1971 году Варлей приняла решение развестись. В

1990 году Владимир Тихонов умер от острой сердечной недостаточности из-за

злоупотребления наркотиками и алкоголем. В 1972 году, уже через месяц после

рождения ребенка, Варлей вернулась на театральную сцену. Было очень тяжело,

так как приходилось разрываться между домом и театром. Когда Василию исполнилось

три года, она стала возить его с собой на гастроли по стране. Почему ребенка

нельзя было оставить на попечение родителей? Дело в том, что родители актрисы

в тот период серьезно заболели, а родители со стороны отца ребенка - В.

Тихонов и Н. Мордюкова - были заняты своими проблемами (у Тихонова за год

до Васи родилась дочка Аня).

Возвращение Варлей в театр было трудным. Она вспоминает: "Первая роль

была вводом в спектакль за две репетиции. Я немножко вышла из формы, жутко

комплексовала. В зале сидели мои родители, текста было много. И в первой

эмоциональной сцене я вдруг почувствовала, что меня "перемкнуло"

от волнения и я не могу вспомнить ни одного слова! Меня прошиб холодный

пот. В цирке, когда душило волнение, - а я ведь безумная трусиха, боюсь

высоты, - в проходах стояли мои коллеги, которые поддерживали меня внутренне,

и я успокаивалась. А здесь я повернулась к кулисам и увидела глаза актеров,

которые радовались моему провалу. Все они отлично знали текст. Я посмотрела

в другую кулису - то же самое. Во взгляде моего партнера читалось ехидное:

"Ну что, звездулька?" Все это длилось минуту. Я посмотрела ему

в глаза: "Боря, я текст забыла..." Он подсказал одно слово, я

за это слово зацепилась и от злости вспомнила все. Я поняла, что в театре

никто тебя поддерживать не будет, как в цирке. Хотя и там тоже от зависти

резали тросы, люди гибли... Но это редкость, по большому счету в цирке есть

чувство локтя..."

За время работы Варлей в этом театре сменилось четыре главных режиссера,

и ее положение в нем было то стабильным, то шатким. Завистники не переводились.

Однажды Варлей приехала из-за рубежа и привезла оттуда красивую кофточку.

В первый же день надела ее в театр, но, когда после спектакля вернулась

в гримерную, увидела, что на кофте кем-то из коллег прожжена огромная дырка.

В другом случае она должна была играть роль Натали в "Былом и думах".

Режиссер Сандро Товстоногов пообещал, что спектакль будет идти в одном составе

и, если кто-то из актеров заболеет, спектакль отменят. Однако надо же было

такому случиться, что незадолго перед премьерой Варлей угодила в больницу.

И тут же вокруг этой роли разгорелись интриги, и, в конце концов, ее получила

другая актриса. Про свое обещание режиссер уже не вспоминал.

Как было сказано выше, Варлей уже в четырехлетнем возрасте начала писать

стихи. Не оставила она этого занятия и в более зрелые годы и в конце концов

решила получить к трем своим дипломам еще и четвертый: в начале 80-х она

поступила в Литературный институт (из-за этого даже покинула театральную

сцену). В 1986 году, когда училась на втором курсе, родила второго ребенка,

которого назвала Александром. Кто отец - осталось тайной.

Наталья Варлей вспоминает о рождении ребенка: "Я тогда училась в Литературном

институте. Была беременна. Помню, печатала контрольную по истории КПСС (оказывается,

в конце беременности нельзя печатать на машинке из-за вредной вибрации).

Начались преждевременные роды. Ребенок не закричал сразу после рождения.

Если бы не оказавшийся случайно поблизости детский врач Алексей Владимирович

Грачев, то сына я потеряла бы. Позже этот врач ушел в духовную семинарию,

стал служителем церкви и нашим семейным духовником. А лавина несчастий и

бед в нашей семье схлынула только после того, как мы крестились в церкви

и стали стараться жить по Божьим заповедям".

В 70-е - 80-е годы Варлей много снималась, однако большая часть этих картин

не вышла за рамки средних. Наиболее удачными среди них были фильмы: "Большой

аттракцион", "Мой папа- идеалист", "Не хочу быть взрослым".

С середины 90-х Наталья Варлей практически перестала сниматься в кино. Актриса

объясняет это тем, что ей не предлагают подходящих ролей: "Недавно

читала сценарий, по которому мне отводилась роль женщины, рожающей в лифте.

Или сценарий, по которому мне из постели не надо вылезать. Я не ханжа, но

все-таки принадлежу к актерам старой школы".

Последней заметной работой Натальи Варлей в кино в 90-е годы был фильм "Волшебник

Изумрудного города" (1994), где она сыграла сразу двух ведьм: Гингему

и Бастинду.

В 1994 году Наталья Варлей окончила факультет поэзии Литературного института.

Пишет стихи, вместе с композитором Николаем Шершенем выпустила два авторских

диска-гиганта песен - "На высшей точке единения" и "Не умирай,

любовь!" и два компакт-диска "Живая вода" (1996) и "Не

оборвись во мне, струна" (1999). Диски с песнями Натальи Владимировны,

по ее словам, раскупают охотно. А, судя по количеству зрителей, приходящих

на ее творческие встречи, даже, несмотря на долгое отсутствие на экране,

актриса остается одной из самых известных в России.

Чтобы не сидеть без дела, Варлей согласилась дублировать многочисленные

сериалы, которые с середины 90-х наводнили российское телевидение. Наталья

Варлей: "Я озвучила и сдублировала около 2000 ролей. Когда шла работа

над "Дикой Розой", где я озвучивала Веронику Кастро, ко мне на

улице подходили люди, благодарили. Ну, когда говорят: "Спасибо за "Кавказскую

пленницу", я не удивляюсь. А тут - "Дикая Роза"! Что же,

приятно: значит, я смогла войти в образ, слиться с ним".

Наталья Варлей по-прежнему практически не снимается в кино: "Я не вписываюсь

в "новый" кинематограф, забывший о духовности. Устала отказываться

от сценариев, которые не греют душу. Есть нравственная опора, которую никто

не отменял. Вседозволенность - от лукавого. Имею силы и мужество отказываться

от макулатуры: ни в "Клубничке", ни в прочих сериалах, слава Богу,

я не снимаюсь".

Разочаровавшись в современном кино, Наталья Варлей стала телеведущей программы

"Домашние хлопоты". Вот как родилась программа со слов самой актрисы:

"Что-то похожее мне уже предлагал Андрей Разбаш. Тот проект назывался

"Кухня", и его спонсором готов был выступить "Кнорр".

Тогда я отказалась, заявив, что в рекламе не снимаюсь. Но с АТВ мы сделали

передачу в какой-то степени актерскую, где мне позволяется и поимпровизировать,

и взять какую-то часть подготовки сценария на себя. Нам пишут со всех концов

нашей все еще необъятной страны. Письма разные - и с рецептами, и с благодарностями,

и возмущенные: как, мол, вам не стыдно говорить об ананансах во фритюре,

когда народ в регионах голодает?! Но у нас удивительные люди, которые умеют

готовить разнообразные обеды из того, что растет у них на огородах.

Наталья Варлей любит украшать дом всякими безделушками. Как она признается:

"У меня скопилось невероятное количество вещей - хохлома, керамика,

жостовские подносы, резьба. И я почувствовала, что вещи стали вытеснять

меня! Теперь я просто отдаю их".

О ее кошках - их у актрисы девять - ходят легенды. "Они для меня члены

семьи! Все они - Зарплата, Пенсия, близнецы Бондик и Пондик и т.д. - родственники,

нерозданные котята. Кроме Киски, которую поклонницы подбросили моему соседу

на-найцу Володе Асимову. Моя мама долго не могла смириться с тем, что у

меня столько кошек. Но однажды, когда ей стало плохо с сердцем, они буквально

облепили ее и - полегчало. С тех пор она относится к ним с уважением. Когда

у меня начинают болеть суставы, позвоночник (память о травмах в цирке),

они начинают журчать, "петь" и мять меня. Вскоре я начинаю чувствовать,

что возвращаются силы и боль прекращается. Так что кошки - самые сильные

домашние лекари".

Старший сын Василий окончил Институт современных искусств, в 1995 году у

него родился сын Женя. Младший сын Саша сейчас учится в гуманитарном университете

на факультете журналистики.

Недавно Наталья вновь вышла замуж: "В моей жизни появился Володя. Это

мой молодой муж - мы обвенчались накануне Масленицы. Что сказать о нем?

Слава Богу, он не актер. Мы молодожены, и я пока не хочу много говорить

на эту тему, хотя и не суеверна".

Наталья Варлей и сегодня выглядит прекрасно. Как говорят - "кавказской

пленнице" всегда двадцать пять лет. Особого секрета красоты у нее нет:

"Я ленюсь регулярно заниматься спортом, иногда начинаю бегать по бульвару,

потом - плавать... Я не придерживаюсь какой-то системы в питании. Ем, что

хочется, на что глаз "упадет". Но посты всегда соблюдаю строго.

А возраст, я думаю, это, в первую очередь, состояние души".

Источник: http://www.rusactors.ru/

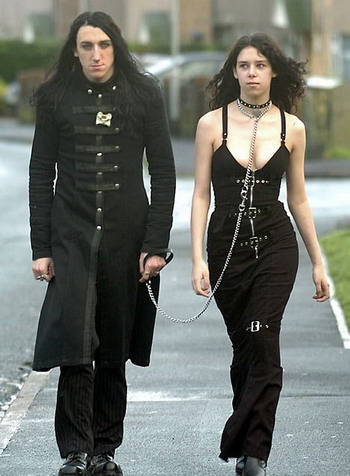

Кэти Мелуа |

Katie Melua родилась в Грузии (бывшей республике СССР) в 1984 году, выросла в городе Тбилиси, а позднее в прибрежном городке Батуми (Аджария). Её семья покинула Грузию и обосновалась в Белфасте (Сев. Ирландия), когда ей было всего 8 лет. Переезд был связан с профессией отца: он был практикующим хирургом. Когда Кэти рассказывала об этом одной учительнице уже позднее в Англии описание переезда было примерно таким: “из огня, да в полымя”. На самом деле она никогда не чувствовала подобную атмосферу, потому что у неё было счастливое детство как в Грузии, так и в Северной Ирландии. Кэти понимала, что люди в Северной Ирландии весьма дружелюбные и вскоре она приобрела хороших друзей в начальной школе Св. Катерины и Доминиканском колледже в Форт-Уильяме. Кэти посещала католические школы в Северной Ирландии в то время как её младший брат ходил в протестантскую школу.

|

Композитор и продюсер Mike Batt уже оплачивал визит в школу

с целью поиска музыкантов для формирования джаз-бэнда. В последнюю минуту

Кэти решила исполнить “Faraway Voice” и Майк осознал, что нашёл весьма своеобразного

исполнителя: “такие как Кэти не попадаются очень часто, она - настоящий

оригинал!” Кэти подписала контракт с звукозаписывающим лэйблом Dramatico,

но осталась в школе для завершения учёбы - она получила диплом с отличием

в июле 2003 года.

Кэти и Майк собирались в студии, где большой опыт и проверенная способность

Майка сочинять песни великолепно сработали вместе со свежим подходом Кэти:

уникальным мировоззрением и исключительным голосом. Вышедший вскоре альбом

состоял из оригинальных композиций как Майка, так и Кэти и включал также

тщательно подобранное оформление.

Её сенсационный голос привлёк внимание Terry Wogan, который также как и

с Эвой Кэссиди, принял решение познакомить всех с Кэти и её первым синглом

“The Closest Thing To Crazy” летом 2003 года. Michael Parkinson также поддержал

эту идею, часто предоставляя юной Кэти возможность выступать на своём шоу.

Одновременно с релизом сингла Кэти добилась его попадания в чарты на 10-е

место. Музыка как в виде творчества, так и в виде исполнения очевидно является

страстью для Кэти: “Я начала сочинять песни в 2001 и имею маленькую домашнюю

студию, в создании которой мне помогли родители. Я твёрдо убеждена, что

музыку следует исполнять “вживую” и что великие музыканты - оригинальны

и талантливы в своих лайв-выступлениях. Мной всегда овладевает тёплое чувство,

когда я вижу кого-нибудь, держащего в руке чехол для гитары или скрипки

на улице. Как будто я знаю, что смогу подружиться с таким человеком. Я всегда

улыбаюсь и говорю - привет!”

Конец 2003 года стал увлекательным временем для 19-летней Кэти. Она была

приглашена для выступления на ежегодное представление Royal Variety, где

она повстречала Queen, которые сказали: “Мы слышали твою запись по радио

- хорошая работа!” В ноябре 2003 Кэти выступала уже на другой сцене. Её

дебютный альбом “Call Off the Search” вышел в Британии в ноябре 2003, а

в январе 2004 достиг вершины альбомных чартов, потеснив Dido. Временно отодвинутая

на второй план Норой Джонс, Кэти вновь вернулась на первые строки чартов

и держалась там на протяжении трёх недель. Конец февраля 2004 ознаменовался

для неё лайв-туром по Британии, который состоял из 14 выступлений. Потом

вышли ещё 2 сингла и последовали туры по Америке и Европе. Она даже приезжала

в Москву, жалко, что тогда мало кто её знал!

“Call Off the Search” получил 10 топ-позиций по всей Европе и был признан

золотым в Голландии, Гонконге и Швейцарии, платиновым в Дании, Новой Зеландии

и Австралии, дважды платиновым в Германии, Ирландии, Норвегии и Южной Африке.

В Европе было продано более 2-ух миллионов копий. В 2005 году альбом стал

лучшим и в Японии. В Британии же альбом был признан 6 раз платиновым. В

марте 2005 года Кэти была приглашена Нельсоном Мандела для участия в его

благотворительном концерте (средства пошли на борьбу со спидом), который

собрал 46664 человек. Она сыграла не только все песни с альбома, но и выступила

вместе с Queen с новой версией “Too Much Love Will Kill You”. Из Южной Африки

Кэти полетела в Шри Ланку, где она почувствовала, какая серьёзная работа

проводилась организацией “Спасём детей” и приняла в ней участие.

В перерывах между путешествиями Кэти записала свой новый альбом “Piece By

Piece”, в очередной раз продемонстрировав свой высочайший исполнительский

талант. Вышедший вслед сингл “Nine Million Bicycles” был включен в длинный

список джазовых сборников. Кавер- композицию на песню группы Cure “Just

Like Heaven” (1987) Кэти записала для нового фильма компании DreamWorks

с участием Риз Уизерспун, премьера которого состоялась в сентябре 2005 в

США и в ноябре - в Британии.

Сайт: Библиотека музыки

Ирина Апексимова родилась

13 января 1966 года в Волгограде, в семье музыкантов. Папа работал