-

Сегодня Виктории Самойловне Токаревой исполнилось 70, и она меня "догнала". Я вспоминаю первый её рассказ, прочитанный мною в еженедельнике "Литературная Россия" (его можно было ещё купить у нас в Баку как обычную газету). С первых строк рассказ захватил меня удивительной похожестью главного персонажа на меня. Уж очень много общего я уловил у нас с ним: невезучесть, интеллигентность, стеснительность и нерешительность в обстоятельствах, где кто-нибудь другой ни за что бы не растерялся. Герой рассказа вдруг открыл в себе удивительное качество: умение беспрепятственно проходить сквозь любую стену. Даже не на первом этаже. Смущаясь и сознавая, что это, в общем-то, не очень прилично, он вошёл в спальню к женщине, которая когда-то в школьные годы всеми считалась его первой любовью.

-

Та совершенно не удивилась, обрадовалась неожиданной встрече и своим поведением дала ему понять, что совсем непрочь с ним позабавиться, тем более, что разведена, и им никто не мешает. Легко догадаться, что герой не принял приглашения и вышел тем же путём, что и вошёл. Далее последовали похожие эпизоды с тем же исходом. И вот он у дверей собственной квартиры. Решил позвонить в звонок, и жена открыла ему дверь. "Знаешь, - сказал он ей, - я умею теперь вот как!.." - он на её глазах вышел из квартиры сквозь стену и тут же вернулся обратно. Жена совершенно равнодушно на него посмотрела и ушла... спать. Безмолвно. Вот так закончился этот рассказ. Я повеселился от души: умей я проходить сквозь стену или делать ещё что-то необычное, я бы тоже никого не удивил...

-

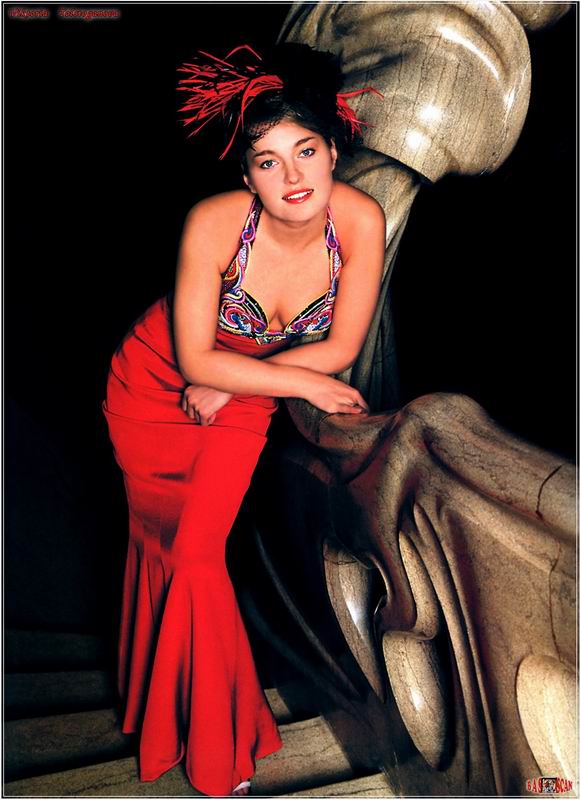

Виктория Токарева

Виктория Токарева родилась 20 ноября 1937 в Ленинграде. Окончила музыкальное училище и сценарный факультет ВГИКа. Первая публикация – рассказ "День без вранья" (1964) – принесла Токаревой известность. Впоследствии почти все ее произведения становились бестселлерами. Наиболее очевидно это выразилось в «издательском буме Токаревой» (1995–1996), когда писательница вошла в число десяти самых издаваемых в России авторов. По ее сценариям сняты известные фильмы "Мимино" (в соавторстве с Р.Габриадзе и Г.Данелия), "Джентльмены удачи", "Шла собака по роялю" и др.

Причина популярности Токаревой состоит главным образом в том, что персонажи ее произведений так же узнаваемы, как и обыденные житейские обстоятельства, в которых происходит действие, а психологические наблюдения так же просты, кратки и понятны, как новеллистические сюжеты.

Эти повествовательные особенности проявились уже в первом рассказе Токаревой, герой которого, школьный учитель французского языка, не произнеся в течение дня ни одного лживого слова, выводит для себя незамысловатое, но бесспорное правило: говорить правду мало, надо жить по правде, иначе превратишься в неудачника. Финал этого рассказа допускает различные варианты развития судьбы героя. Открытость финалов, отсутствие назидательности вообще характерны для прозы Токаревой.

-

Неспособность большинства персонажей Токаревой к сильным чувствам дала повод критику Р.Вейли назвать ее произведения «печальными в своей несостоятельности современными житейскими сказками», в которых проявляется «пошлость нового времени, высвечивающая тусклые лица негероев, неличностей». Попытки вырваться из житейской рутины, как правило, не приносят героям счастья. Так, пианист Месяцев из повести "Лавина" (1996) не замечает, как в результате такого «рывка» теряет семью, любовь и талант.

Однако заурядность персонажей Токаревой часто обманчива. Климов, главный герой повести "Ехал грека", влюбившись, переживает душевное преображение и понимает: «Оттого, что я был влюблен, я как бы прикоснулся к бессмертию и стал немножечко моложе». Для описания любовных переживаний Токарева находит выразительные стилистические средства. -

Так, в рассказе "Между небом и землей" поцелуй героев «был осторожный, целомудренный, как будто они касались друг друга не губами, а предчувствиями».

Юмор присущ героям Токаревой в той же мере, что и автору, на основании чего критик Вл. Новиков отмечал, что в ее произведениях «для разговора о серьезных проблемах найден сегодняшний тип иронического мышления, всем знакомый и простой язык».

В рецензии на одну из семи книг Токаревой, вышедших в 1990–1997 на немецком языке, критик Х.Шлаффер выделил главную особенность творчества писательницы: «Истории Токаревой так же одинаковы, прозаичны и однотонны, как сама жизнь, если воспринимать ее как повседневность, и так же увлекательны, как повседневность, если хочешь узнать ее строй, ее основу».

Писательница живет в Москве, большей частью в своём загородном доме. Ее произведения широко издаются в России и за границей.

-

Революции, как и любому действу нужны деньги. И Андреева с успехом помогала решать финансовые проблемы революционеров. Именно за этот дар предпринимателя Ленин и назвал Андрееву «товарищ Феномен». Явки, пароли, оставленные у сестры дети, распавшийся сам собой брак с действительным статским советником Желябужским, постоянная жертва – вот цена, которую заплатила Андреева. Хочется думать, что это была плата за любовь к «буревестнику революции» - Горькому, с которым актриса познакомилась в Севастополе в 1900 году. Их роман развивался бурно. Разные люди. Аристократическая светская львица с холодным расчетливым сердцем и романтическая натура пролетарского писателя. Андреева окружила Горького нежностью и любовью. Она, знавшая несколько европейских языков, стала для писателя секретарем, переводчиком, вдохновителем его литературного таланта. И Горький отвечал взаимностью: «Люблю тебя, моя благородная Маруся, прекрасный друг-женщина». «Сказки об Италии» Горького вышли с авторским посвящением Андреевой.

-

Постепенно революционная буря забирала тех, кто был дорог. Тайной окутана смерть Саввы Морозова. Незадолго до смерти он выписывает страховой полис на предъявителя на сумму 100000 рублей. Полис Морозов передает Андреевой на хранение. Морозов болен. Он уезжает в Канны на излечение. Здесь же появляется Красин. Случайно или нет? Они были знакомы. Морозов по просьбе Горького укрывал профессионального революционера у себя на фабрике. Через некоторое время Морозова находят в номере с пулей в сердце. Деньги идут на нужды революции. Стремление к идеалу, любовь и смерть. Вот акты трагедии под названием революция.

-

В 1909 году Андреева пишет своему другу Буренину: "Вокруг меня один за другим сами себя побивают и разрушают один за другим все, кого я учителями правды считала. Знали бы Вы, что делается, что кругом происходит, какая путаница, ложь, клевета, какое быстрое и неповторимое падение». Разочарование. Ничто не вечно на земле. Даже любовь. Увы." Постепенно Горький отдаляется от «прекрасного друга-женщины» и её место занимает другая. Но расставшись, они остаются друзьями. После смерти Горького Андреева однажды сказала: «Я была не права, что покинула Алексея. Я поступила как женщина, а надо было поступить иначе: это всё-таки был Горький». Бог отпустил Марии Федоровне Андреевой долгую, насыщенную страстями и разочарованиями жизнь. Она умерла в 1953 году, в возрасте 85 лет. С её уходом окончилась целая эпоха.

-

И решается на развод. Она не колеблясь сообщает об этом мужу. "Мы разошлись не потому, что разлюбили друг друга, - писала Александра. - Меня увлекала волна нараставших в России революционных событий".

В августе 1897 года Владимир Коллонтай пишет Александре из Берлина: "Я еще раз повторяю, что ты для меня остаешься единственным человеком, которого я безгранично люблю и для которого согласен на все". Но к подобного рода признаниям Александра Коллонтай оставалась глуха. Через год они разошлись окончательно.

-

Коллонтай уехала в Швейцарию, где посещала лекции в Цюрихском университете на факультете экономики и статистики. В Лондоне она встречается с семьей социалистов Вебб, в Берлине - с Каутским и Люксембург, в Париже - с четой Лафаргов... Подготовка пламенных статей, участие в сходках единомышленников, сбор средств на партийные нужды... Тем временем Владимир Коллонтай стал генералом и, погоревав, женился на другой, которая стала фактической матерью его сына. Революцию Александра Коллонтай приняла безоговорочно. Как признавалась она позже, ей "был ближе большевизм, с его бескомпромиссностью и революционным настроением". После смерти Инессы Арманд Александра Коллонтай получает высокий партийный пост - возглавляет женотдел ЦК партии и активно работает в миссии по борьбе с проституцией при наркомате социального обеспечения.

-

В ноябре 1918 года на первом Всероссийском съезде работниц и крестьянок Коллонтай выступает с докладом "Семья и коммунистическое государство". Затем выходят написанные ею брошюры "Новая мораль и рабочий", "Работница за год революции" и другие. На партийном съезде в марте 1919 года она говорит: "Не нужно забывать, что до сих пор, даже в нашей Советской России, женщина трудового класса закрепощена... бытом, закабалена непроизводительным домашним хозяйством, которое лежит на плечах. Все это мешает ей отдаться... активному участию в борьбе за коммунизм и строительной работе. Мы должны создавать ясли, детские садики, строить общественные столовые, прачечные, то есть сделать все для слияния сил пролетариата - мужского и женского, чтобы совместными усилиямии добиться общей великой цели завоевания и построения коммунистического общества".

-

Коллонтай призывала не только к социальному раскрепощению женщины, но и утверждала ее право на свободный выбор в любви. Об этом она писала в своих беллетристических произведениях - сборнике "Любовь пчел трудовых” и повести "Большая любовь". Наиболее ярко идеи Александры Коллонтай прозвучали в нашумевшей в те годы статье "Дорогу крылатому Эросу!" В 1917 году Коллонтай призывала революционных солдат и матросов не только к радикализму, но и к свободной любви. Шесть лет спустя, уже в мирное время, она бросила клич не сдерживать своих сексуальных устремлений, раскрепостить инстинкты и дать простор любовным наслаждениям.

В 1924 году издательство Коммунистического университета им. Свердлова выпустило брошюру "Революция и молодежь", в которой были сформулированы 12 "половых" заповедей революционного пролетариата. Вот лишь две из них. "Половой подбор должен строиться по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности. В любовные отношения не должны вноситься элементы флирта, ухаживания, кокетства и прочие методы специально-полового завоевания". И "не должно быть ревности".

-

Но, как только большевики укрепили свою власть, "дорога крылатому Эросу" была закрыта. Строители нового общества не должны были растрачивать свою энергию на сексуальные забавы. Все силы трудящихся направлялись отныне на строительство нового государства. А любить полагалось не женщин, а большевистскую партию, ее вождей. Реформаторские идеи Александры Коллонтай увяли на корню, закончилась ее работа и на женском фронте. Ее перебросили на дипломатический участок. Коллонтай была не только теоретиком сексуальной революции, но и практиком. С Павлом Дыбенко она встретилась в бурные революционные дни семнадцатого года. Ей - 45, ему - 28. Знакомство, дружба, любовь - все произошло почти мгновенно. "Наши отношения всегда были радостью, расставания - полны мук", - вспоминала Коллонтай. Когда ее спросили: "Как вы решились на отношения с Павлом Дыбенко, ведь он был на семнадцать лет моложе вас?" - Александра Михайловна не задумываясь ответила: "Мы молоды, пока нас любят!"

-

Они соединили свои судьбы первым гражданским браком в Советской России. "Я не намеревалась легализовать наши отношения, но аргументы Павла - если мы поженимся, то до последнего вздоха будем вместе - поколебали меня, - писала Коллонтай. - Важен был и моральный престиж народных комиссаров. Гражданский брак положил бы конец всем перешептываниям и улыбкам за нашими спинами..."

"Перешептывания и улыбки" - это камешек в огород поэтессы Зинаиды Гиппиус, которая в своих сочинениях язвительно писала о "Коллонтайке" и ее "якобы муже" Дыбенко. Это была странная пара: аристократка Коллонтай, элегантная светская дама, и высокий плечистый крестьянский сын с грубыми чертами лица и соответствующими манерами. Противоположности сходятся? Возможно, ей недоставало "чернозема", а ему страстно хотелось узнать, как же любят эти белотелые петербургские "чистюли". Но существовала еще одна причина взаимного притяжения: оба были партийными функционерами. Он - председатель Центробалта, она - народный комиссар. Они еще долго были вместе, но все хорошее когда-то кончается.

-

Коллонтай решила расстаться с мужем, уехала на дипломатическую работу и вдруг совершено неожиданно прислала своей подруге очень странное и нетипичное для пламенной революционерки письмо: "...Видишь ли, мой муж стал засыпать меня телеграммами и письмами, полными жалоб на свое душевное одиночество, упреков в том, что я несправедливо порвала с ним... Письма были такие нежные и трогательные, что я проливала над ними слезу и уже начала сомневаться в правильности моего решения разойтись с Павлом... И я узнаю, что Павел вовсе не одинок, что, когда его корпус перевели из Одесского круга в Могилев, он захватил с собой "красивую девушку" и она живет у него. Ночью со мной случился сердечный приступ и нервный припадок…” Спустя годы Дыбенко пытался возобновить отношения с Коллонтай, но она уже выкинула его из своего сердца. Дипломатическая работа Александры Коллонтай началась 4 октября 1922 года, когда она отправилась торговым советником в Норвегию. В мае следующего года она была назначена главой полномочного и торгового представительства СССР в этой скандинавской стране. Манто, шляпки, переговоры, верительные грамоты - новая жизнь мадам Коллонтай увлекала ее. Дело спорилось, у нее явно были дипломатические способности.

-

В сентябре 1926 года Коллонтай получила назначение в Мексику, но местный климат оказался слишком тяжелым для ее здоровья, и она вернулась в Норвегию. Очередной разговор со Сталиным, и в апреле 1930 года Александра Михайловна - полпред в Швеции. Ее встретили очень настороженно, и тем не менее шведы закрыли глаза на собственный указ от 1914 года о высылке госпожи Коллонтай из страны. Посол Советского Союза сумела доказать шведам, что ныне она уже не пламенная революционерка, а вполне респектабельный дипломат.

30 октября 1930 года при вручении верительных грамот Александра Коллонтай обворожила старого шведского короля Густава V, а газетчики, все как один, отметили броский туалет советского посла: русские кружева на бархатном платье. Муза Канивез, жена Федора Раскольникова, вспоминала о встрече с Коллонтай. "В то утро в Стокгольме я увидела ее впервые. Передо мной стояла невысокая, уже немолодая, начинающая полнеть женщина, но какие живые и умные глаза!.." -

Во время обеда Коллонтай пожаловалась: "Во всем мире пишут о моих туалетах, жемчугах и бриллиантах и почему-то особенно о моих манто из шиншилл. Посмотрите, одно из них сейчас на мне". И мы увидели довольно поношенное котиковое манто, какое можно было принять за шиншиллу только при большом воображении..." В Швеции Александра Коллонтай работала до изнеможения. Организм не выдержал напряжения: 18 марта 1945 года Коллонтай на военном самолете увезли в Москву. Левая рука и нога были парализованы. Но Александра Михайловна продолжала работать и выполняла функции советника в МИДе. В доме на Калужской улице допоздна горел свет. "Мой отдых вечером - книги по истории, монография или исследование античного мира. Факты, факты, я по ним делаю свои выводы о прошлом и будущем человечестве... В мире очень тревожно..." Некогда активная, неугомонная женщина была прикована к инвалидной коляске. "Но в общем, - записывает она в заветной тетради, - я очень приспособилась". Александра Коллонтай готовилась к своему 80-летию. 9 марта, не дожив нескольких дней до юбилея, она скончалась от инфаркта. Как заметил Илья Эренбург, "ей посчастливилось умереть в своей постели".

-

Нинет Тайб

Историю Нинет Тайб можно назвать "современной сказкой о Золушке", израильским вариантом "американской мечты". Почти никому неизвестная девушка в 2003 году попадает на конкурс "Звезда родилась" (клон "Американского идола") и побеждает в нелёгкой борьбе с такими артистами, как Шири Маймон и Шай Габсо. В финале конкурса она исполнила необычную версию песни "Море слёз".

После этой победы она получает всё, о чём только может мечтать девушка: съёмки в популярном телесериале "Наша песня", за которые она получила приз "Золотой экран". Авив Гефен пишет для неё песни. В неё влюбляется мечта всех израильских девчонок Йеуда Леви...

Только в прошлом году она выпустила свой дебютный альбом, почти все песни к которому написал Авив Гефен. Альбом стал платиновым. На церемонии музыкальных наград "Эмми" в 2007 году она завоевала звание "Лучшая певица года".

-

Сейчас Нинет Тайб - это "дива", самый коммерчески выгодный музыкальный проект Израиля. В каждой газете освещается, что она сказала, куда съездила... Объявляются конкурсы, призом которых является встреча с любимой певицей (как будто она не вышла из народа, а прилетела с другой планеты).

Всё это, конечно, очень портит впечатление... Но совсем его испортить не может. Талант есть талант!Выдающаяся танцовщица второй половины XX века, вошедшая в историю балета феноменальным творческим долголетием, Майя Михайловна Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее отец – Плисецкий Михаил Эммануилович, генеральный консул на Шпицбергене, руководящий работник «Арктикугля», был репрессирован и расстрелян. Мать - Мессерер-Плисецкая Рахиль Михайловна, актриса немого кино, была арестована через год после мужа и отправлена в Бутырскую тюрьму вместе с младшим сыном. Затем была выслана в Казахстан, в Чимкент; в Москву вернуться ей удалось лишь в 1941-м году, за два месяца до начала войны. Майю и ее другого брата забрали к себе тетя и дядя, Суламифь и Асаф Мессерер, видные танцовщики Большого театра.

В июне 1934 года Майя поступила в Московское хореографическое училище, где последовательно занималась у педагогов Е. И. Долинской, Е. П. Гердт, М. М. Леонтьевой, но лучшим своим педагогом считает Агриппину Яковлевну Ваганову, с которой встретилась уже в Большом театре, куда ее приняли 1 апреля 1943 года. Несмотря на уже начавшую складываться карьеру солистки, М. Плисецкую зачислили в кордебалет. Постепенно ей стали давать интересный для нее репертуар. Она стала первой исполнительницей партии феи Осени в «Золушке» С. С. Прокофьева, исполнила заглавную роль в балете «Раймонда» А. К. Глазунова и это ее выступление как нельзя лучше дало понять, что в театре появилась новая претендентка на звание прима-балерины.

27 апреля 1947 года Майя Плисецкая впервые танцевала партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» и этот балет Чайковского стал одним из главных в ее творческой биографии. В 1948 году Плисецкая исполнила роль Заремы в «Бахчисарайском фонтане». В этом спектакле наглядно проявилось еще одно свойство ее редкостного природного дара – способность в прыжке на несколько мгновений задержаться в воздухе (так называемый баллон). М. Плисецкой довелось участвовать в трех постановках балета «Спартак» А. И. Хачатуряна, осуществленных на сцене Большого театра.

Майя Плисецкая

-

В 1958 году в версии И. А. Моисеева Плисецкая танцевала Эгину, в 1962-м - в постановке Л. В. Якобсона - Фригию и в 1971 году - в постановке Ю.Н. Григоровича - Эгину. В 1960-е годы Плисецкая уже вполне официально считалась первой балериной Большого театра. У нее не было недостатка в спектаклях, и тем не менее, росло чувство творческой неудовлетворенности. Хотелось танцевать не только классику, но и что-то новое, причем поставленное специально для нее. 20 апреля 1967 года на сцене Большого театра была впервые показана «Кармен-сюита» - одна из главных ролей Майи Плисецкой в репертуаре Большого театра. Балет был экранизирован в кино (кинофильм «Балерина», 1969) и на телевидении (1978). В 1971 году, уже будучи автором музыки к кинофильму «Анна Каренина», в котором Майя Плисецкая блистательно дебютировала как драматическая актриса в роли княгини Бетси Тверской, Родион Щедрин пишет по роману Л. Н. Толстого балет, премьера которого состоялась на сцене Большого театра 10 июня 1972 года.

-

Плисецкая не только исполнила роль главной героини, но и впервые попробовала себя в качестве хореографа. 27 мая 1980 года на сцене Большого театра прошла премьера балета «Чайка» Р. Щедрина в постановке Майи Плисецкой. В 1983 году ей предложили стать художественным руководителем балета Римской оперы. Бывая в Риме наездами, она занимала этот пост в течение полутора лет. За это время осуществила постановку «Раймонды» для открытой сцены в Термах Каракаллы, показала на сцене Римской оперы свою «Айседору», организовала возобновление «Федры» и нескольких других балетов. С конца 1987 по 1990 год Плисецкая преимущественно работала в Испании, возглавляя мадридскую балетную труппу «Театро лирико насиональ». Для этой труппы она, в частности, возобновила балет «Тщетная предосторожность» П. Гертеля (по А. А. Горскому), ввела в ее репертуар «Кармен-сюиту» и сама танцевала в этом балете. По инициативе Монтсеррат Кабалье приняла участие в постановке ранней оперы-балета Дж. Пуччини «Вилисы», показанной на фестивале искусств в Переладе. Впервые исполнила «Умирающего лебедя» под запись человеческого голоса - аккомпанемент для нее «напела» М. Кабалье. И выступила в заглавной партии балета «Мария Стюарт» (на музыку Э. де Диего), поставленном специально для нее художественным руководителем труппы фламенко Хосе Гранеро (1988).

-

Впервые ступив на всю ступню в «Кармен-сюите», Плисецкая на сей раз танцевала, и вовсе отказавшись от пуантов (ее героиня была обута в сандалии), - и произошло это именно в Испании. 4 января 1990 года Майя Плисецкая танцевала свой последний спектакль в Большом театре - «Даму с собачкой». Давние разногласия с художественным руководством балетной труппы привели к тому, что она ушла из Большого театра. К 1991 году основные творческие и издательские интересы Родиона Щедрина сосредоточились в Мюнхене, и вскоре они с Майей Плисецкой обосновались в этом городе, хотя Плисецкая и Щедрин живут на три дома - большей частью в Мюнхене, в Москве и на своей даче в Литве. Майе Михайловне Плисецкой присвоены звания народной артистки СССР (1959), Героя Социалистического труда (1985). Она является кавалером трех орденов Ленина (1967, 1976, 1985), орденов Франции «За заслуги в литературе и искусстве» (1984, Командор) и Почетного легиона (1986), орденов «За заслуги перед Отечеством» III (1995) и II (2000) степени. В июле 1991 года король Испании Хуан-Карлос вручил Майе Плисецкой высшую награду Испании - "Орден Изабеллы Католической". Российская балерина также удостоена звания "Почетного гражданина Испании". Среди ее многочисленных наград - Международная премия, ежегодно присуждаемая мэром Парижа самой элегантной женщине года - "Превосходная-1986", премия "Национальная гордость России" (2003), Большой крест Командора ордена "За заслуги перед Литвой" (2003) и другие. Майя Плисецкая – доктор Сорбонны (1985) и почетный профессор Московского государственного университета (1993).

В 1994 году Институт теоретической астрономии присвоил имя Плисецкой малой планете № 4626.

Мэгги Смит

Маргарет Натали Смит Кросс родилась 28 декабря 1934 года в пригороде Илфорда в Эссексе. Мэгги было пять лет, когда семья переехала в Оксфорд и когда она поняла, что хочет стать актрисой. В 16 лет она закончила Оксфордскую среднюю школу для девочек и решила уехать за своей мечтой, но родители настояли, чтобы Мэгги изучала актерское мастерство в Оксфорде. И вот в 52 году в Оксфордской театральной школе юная звезда Маргарэт Смит блистает в спектаклях "Двенадцатая ночь", "Золушка", "Школа злословия". В те времена в Школе говорили: - Если вы хотите сделать пьесу успешной - пригласите играть в ней мисс Смит.

Карьера мисс Смит стала быстро идти в гору: в 56 году она играет на Бродвее в ревю "New faces '56". Но тут возникают неожиданные проблемы с довольно распространенным именем: в списках актерах уже значилась Маргарэт Смит. Так появилась Мэгги Смит, женщина, завоевавшая огромными синими глазами Британию и миллионы людей по всему миру. Официальным дебютом Мэгги в кино считается фильм "Nowhere to go", вышедший в 58 году, но до этого была еще эпизодическая роль в "Child in the House". Театральная карьера началась в Олд-Вик компани, где Мэгги сыграла первую главную роль в спектакле "Mary, Mary". Затем следует работа в спектакле "Rhinoceros" вместе с знаменитым Лоуренсом Оливье.

-

В 62 году после пьесы "Private Ear" и "Public Eye", сделанной в виде двойного спектакля, Мэгги получает похвальные отзывы критиков. После фильма "The VIP's" поговаривали, что Мэгги своей небольшой ролью затмила звезду фильма Элизабет Тэйлер.

63 год принес Мэгги роль Дездемоны в спектакле "Отелло" в Национальном театре, где она играла в паре с Лоуренсом Оливье. После одноименного фильма 65 года ее номинировали на Оскар. Вскоре после шумного успеха Мэгги выходит замуж за Роберта Стивенса, от которого она уже успела родить ребенка за 9 дней до замужества. В 69 году Оскар все-таки украсил каминную полку мисс Смит за фильм "The prime of miss Jean Brodie", в котором она играла (кстати говоря, вместе со своим мужем) шотландскую учительницу, увлеченную Франко и фашизмом. В том же году у Кристофера (первого ребенка Мэгги) появляется брат - Тоби. Но счастливый поначалу брак начинает разваливаться, как карточный домик, и в 75 году подходит к своему логическому завершению. Старый поклонник Мэгги Беверли Кросс в том же году все-таки добился ее руки и сердца, и свадьба была сыграна. -

72 год принес Мэгги роль в комедии "Private Lives", с этим спектаклем она отправляется в турне по США, а после на канадской сцене в 74 году Мэгги играет в шекспировских пьесах и даже в "Трех сестрах" Чехова. Во второй половине 70-ых Мэгги снимается в фильмах "Morder by Death", "Death on the Nile" (по роману Агаты Кристи) и в фильме "Californe Suite", который принес ей еще одну золотую статуэтку Оскара за лучшую женскую роль второго плана. В 79 году Мэгги доигрывает театральный сезон в современной пьесе "Night and Day" вместо Даяны Ригг. В самом начале 80-ых на канадской сцене Мэгги продолжает играть классику, не вычеркивая из своего репертуара современную "Night and Day", но потом возвращается в Британию, где с 84 по 88 гг. играет в современных пьесах и продолжает сниматься в кино. После фильма "A Room with a Wiev" (1986), в котором, к слову сказать, она играет вместе с Джуди Денч, Мэгги получает премию "Золотой Глобус" и BAFTA. И, наконец, в 90 году Мэгги Смит стала Леди Британской Империи.

-

90-ые года приносят Мэгги удачные роли дам бальзаковского возраста в таких фильмах, как "Sister Act", "Suddenly, Last Summer", "Richard III", "Washington Square", "Tea with Mussolini"(в котором Мэгги опять же играла вместе с Джуди Денч), "The Last September", и "David Copperfield". На сцене она получает удачную роль в пьесе "The Importance of Being Earnest", кроме этого она играет в пьесе Эдварда Элби "Three Tall Women", а в 1997-1998 в другой пьесе Элби - "The Delicate Balance". В 1999-2000 годах она была занята в спектакле "The Lady in the Van". Новое тысячелетие принесло миру премьеру первого фильма о Гарри Поттере, в котором Мэгги сыграла строгую, но справедливую преподавательницу. А знаменитый "Gosford Park" (2001 г.) принес Мэгги номинацию на Оскар и образ надменной, придирчивой графини. Кроме всего прочего Мэгги вернулась на сцену в триумфальном спектакле "The Breath of Life", где она в который раз работает в паре с Джуди Денч. Минерва МакГонагалл и Мадлен Палмер - вот две англичанки, которые завладели сердцами людей. Две англичанки с абсолютно разными характерами, но одинаковыми синими глазами, две англичанки, созданные одной - Леди Мэгги Смит.

-

Все по святым инквизиторским правилам:

Голые ноги на камне под инеем...

Я обвиняюсь в сношениях с дьяволом?

Или в борьбе с генеральною линией?Тысячелетья, смыкаясь, сплавляются

В этом застенке, отделанном заново.

Может быть, рядом со мной задыхается

В смертной истоме княжна Тараканова?Может быть, завтра из двери вдруг выглянет,

Сунув мне кружку с водою заржавленной,Тот, кто когда-то пытал Уленшпигеля,

Или сам Борджа, с бокалом отравленным...Все это гораздо, гораздо возможнее,

Чем вдруг поверить в этом подвалище

Будто бы там, за стеною острожною,

Люди зовут человека товарищем...И будто бы в небе, скользя меж туманами,

Звезды несутся, сплетясь хороводами,

Будто бы запахи веют медвяные

Над опочившими сонными водами...

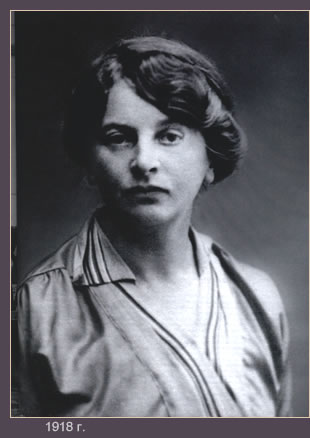

Евгения Гинзбург

-

Эти строки написаны рукой Евгении Гинзбург, матери известного российского писателя Василия Павловича Аксёнова. Она одной из первых поведала миру об ужасах сталинских застенков и концентрационных лагерей. Сейчас об этом ставят спектакли и снимают фильмы. Но что может сравниться с ярким и достоверным рассказом от первого лица того, кто вкусил всё это полною мерой?

Книга Е.Гинзбург "Крутой маршрут", наряду с "Колымскими рассказами" В.Шаламова и "Одним днем Ивана Денисовича" А.И.Солженицына, стала одним из главных свидетельств преступлений эпохи сталинизма. Говоря о писателях, которые рассказали об ужасах лагерей для политзаключенных, прежде всего, как правило, называют имена Шаламова и Солженицына, поскольку именно их рассказы и повести стали первым художественным исследованием страшной реальности. Но кроме них в "самиздате" распространялись воспоминания и других бывших узников, в том числе Евгении Семеновны Гинзбург.

-

Нормальная жизнь закончилась для Евгении 1 октября 1937 года, когда за ней закрылась дверь камеры. Там, за тюремными стенами, за лязгающими засовами, замками остались любимая работа, книги, друзья, семья и, главное, дети. Все осталось за непреодолимой теперь чертой. Поначалу Гинзбург, убежденная коммунистка и жена крупного партийного работника, восприняла свой арест как трагическую ошибку и ждала быстрого освобождения. Но потом надежды сменились недоумением и отчаянием. Позднее она писала: "Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез? Пожалуй, именно изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем. Жгучий интерес к тем сторонам жизни, которые открылись передо мной, нередко помогал отвлекаться от собственных страданий. Я старалась все запомнить в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать". "Крутой маршрут" лагерей привел не только к утрате иллюзий. Нечеловеческие условия существования, жестокие пытки на допросах заставили по-новому взглянуть на обычные человеческие отношения.

-

Вернуться к нормальной жизни Евгения смогла только после смерти Сталина. В 1955 году она приехала из Магадана, где несколько лет находилась в ссылке, в Москву хлопотать о реабилитации. На Кировской, в доме 41, находилась Прокуратура СССР, куда первым делом отправлялись все, кто после смерти "вождя и учителя" надеялся на восстановление доброго имени. Масса "врагов народа" перемещалась по коридорам огромного здания с привычной оглядкой на снующих среди толпы военных с бумагами в руках. "Вестибюль прокуратуры гудит, -писала в воспоминаниях Евгения Гинзбург, - как… Нет, не как улей! Как транзитка! Как Владивостокская транзитка. Прикрываю на секунду глаза. Меня шатает и мутит от острого воспоминания, от того, что опять смещается грань времен?".

-

То, через что ей довелось пройти, Евгения Гинзбург достоверно изобразила в знаменитой книге воспоминаний "Крутой маршрут". Это не просто мемуары. Это рассказ о восемнадцати годах, проведенных автором в тюрьме, колымских лагерях и ссылке. Это драматическое повествование о безжалостной эпохе, которой не должно быть места в истории человечества. Оно потрясает своей беспощадной правдивостью и вызывает глубочайшее уважение к силе человеческого духа, который не сломили страшные испытания. Первая часть воспоминаний была написана в 1967 году, а вторая - фактически перед смертью. Долгое время книга ходила в списках, распространялась в "самиздате". Власти СССР осмелились пропустить "Крутой маршрут" в печать только в 1988 году, когда автора уже не было в живых…

Виктория Толстоганова

Помню, какое магическое воздействие произвела на меня красота одной из героинь второго плана, когда я смотрел фильм «По ту сторону волков», главную роль в котором играл Владислав Галкин. Ни до, ни после показа, ни на одном из интернет-сайтов, посвящённых Виктории Толстогановой, я не встретил даже упоминания об этой сыгранной ею роли. Видимо, и сама она не придаёт этой своей работе никакого значения, потому что в ней не проявилось каких-то особых актёрских качеств.

Сказочное воздействие образа можно объяснить лишь внешними данными актрисы – её необычайной красотой. Владислав Галкин, войдя в образ, передал главное – взглянув на героиню Толстогановой, он был сражён наповал с первого взгляда. Ибо в такую женщину просто невозможно не влюбиться…

«Виктория Толстоганова - одна из самых востребованных российских актрис, находящаяся на взлете своей карьеры.Она сыграла практически во всех жанрах кино и телевидения - сериалах "Подари мне жизнь", "Ангел на дорогах" и "Раскаленная суббота", детективе "Дневник камикадзе", боевике "Антикиллер", триллере "Гололед", комедии "Башмачник", мелодраме "Магнитные бури", военной драме "На безымянной высоте".

Виктория Толстоганова училась в ГИТИСе и во ВГИКЕ (мастерская Хейфица). После учебы работала в московском Театре имени Станиславского. В числе ее театральных работ - "Маскарад", "Хлестаков", "Двенадцатая ночь", "Пластилин" и "Борис Годунов", которого поставил английский режиссер Деклан Донналан.

В кино Виктория Толстоганова дебютировала в 1997 году в короткометражной ленте "Дневная обязанность". В том же году вышли эротическая мелодрама "Учительница первая моя, или Мальчишник по-русски", комедия "Ландыш серебристый" и фильм Владимира Мирзоева "Любовь".

-

"Театр меня отпустил очень спокойно, - говорит Виктория. - Я отдала предпочтение кино, потому что там очень много интересных проектов, от них нельзя отказываться. Мне кажется, что в кино я как рыба в воде. До начала карьеры в кино я работала в театре - и все это время хотела сниматься в кино. Было такое сумасшедшее лето, когда я ходила на пробы каждый день. Я, например, очень долго пробовалась в "Страну глухих" Тодоровского на роль, которую потом сыграла Чулпан Хаматова. Когда ее утвердили, конечно, я переживала, но это было так давно, сейчас меня это уже не волнует…"

-

Активно сниматься в кино Виктория начала лишь в 2002 году, когда вышло сразу несколько картин с ее участием, среди которых "Дневник камикадзе", "Лунные поляны", "Антикиллер", "Башмачник" (криминально-боевая комедия, в которой Виктория воплотила образ юной красавицы Алисы, жены нового русского по кличке "Пухлый") и телесериал "Раскаленная суббота" (роль супруги депутата Веры Земцовой).

В 2003 году выходит восьмисерийный сериал "Подари мне жизнь", в котором Виктория сыграла одну из главных ролей. В том же году был кинорежиссер Вадим Абдрашитов снял психологическую драму "Магнитные бури", который в 2004 году был представлен на церемонии вручения национальной кинематографической премии "Ника" в номинациях "Лучший игровой фильм", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая женская роль".

-

Одна из последних работ Виктории - военная драма "На безымянной высоте" Вячеслава Никифорова, в которой Толстоганова сыграла снайпера, чемпионку по стрельбе. "Без любовных историй нет фильмов, - утверждает актриса. - И без любовных сцен. Но мне кажется, что мой муж Андрей Кузичев за меня не боится. Когда есть любовь между двумя людьми, невозможны предательство, измена …"

Как и большинство актеров, Виктория Толстоганова не стремится к бешеной популярности. По ее мнению, цель - не популярность, а работа. "Тот, кто привык видеть меня на экране, не узнает в жизни, - говорит она, - а когда люди видят меня на сцене, они, как правило, не понимают, что я и есть та самая Виктория Толстоганова, из кино. Я хочу ролей реальных, хороших, больших. Это и есть моя цель".

-

Автор: Мария Александрова

Сайт: People's History

(печатается сокращениями)

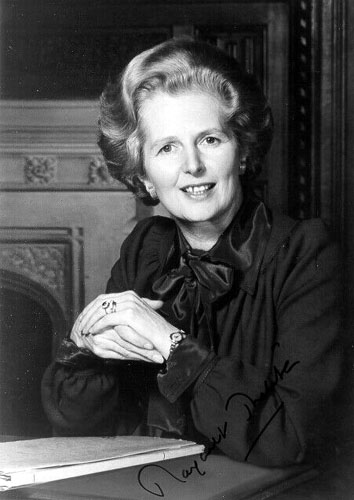

Маргарэт Тэтчер

Помню, как меня поразила решительность и неженская сила нового премьер-министра Великобритании Маргарэт Тэтчер, в считанные дни справившейся с шахтёрской забастовкой "свалившей" прежнее правительство. Не меньшее впечатление произвела на меня и моих близких товарищей-единомышленников реакция премьера на голодовку в тюрьме одного из лидеров ирландских сепаратистов, требовавшего признания за собой статуса политического заключённого ("Никакой он не политический заключённый! Имя ему - террорист. Если он желает по собственной воле отправиться на тот свет, - туда ему и дорога!") И уж настоящий апогей популярности Маргарэт Тэтчер - блестящая победа над Аргентиной в 12-ти тысячах миль от родных берегов...

Маргарэт Тэтчер (в девичестве Робертс) родилась 13 октября 1925 года в старинном городе Грэнтэме в графстве Линкольншир. Ее отец был бакалейщиком. Происхождение Маргарэт не было характерным для людей, занимавших посты в партии тори. Но именно отец, основные жизненные принципы которого опирались на трудолюбие, усердие и чувство гражданского долга, сыграл решающую роль в ее вознесении в политике.

"Я почти всем обязана моему отцу", - признавалась впоследствии Маргарэт. С молоком матери она впитала дух викторианской Англии, но "уже с юношеских лет в ее жизнь вошло не только преклонение перед провинциальным укладом, но и стремление вырваться из него, выйти в "большую жизнь". Тогда же зарождается в ней интерес к политике, чему в немалой степени способствовала заметная роль отца в политической жизни своего городка в качестве одного из ведущих консервативных членов местного совета. Семья Робертсов жила очень скромно. Маргарэт и ее старшая сестра Мьюриэл росли почти в спартанской обстановке. Впоследствии, когда Маргарэт стала премьер-министром, она скажет: "Именно то, чему я научилась в маленьком городке, в очень скромном доме, помогло мне победить на этих выборах". -

С раннего возраста - уже в десять лет - Маргарэт принимала участие в избирательной кампании. Рано проснулся в ней интерес к публичным выступлениям. "Она гораздо раньше своих школьных подруг научилась излагать свои мысли, верно выбирать слова", - свидетельствовал ее друг детства. Поступив на химический факультет Оксфордского университета, она активно включается в работу студенческой консервативной ассоциации. Когда закончилась война, Маргарэт уже прошла половину обучения. Она много занималась самостоятельно, особенно химией, но было очевидно, что занятия этой наукой увлекают ее меньше, чем политика. В 1946 г. она стала президентом консервативной ассоциации Оксфордского университета. "С тех пор политика представляет главный интерес ее жизни, а профессия химика все менее удовлетворяет ее". Проработав около четырех лет на этом поприще без особых успехов, она выходит в 1951 г. замуж за состоятельного бизнесмена Дэниса Тэтчера. Это замужество, освободив от забот о хлебе насущном, позволяет ей быстро окончить второй, юридический, факультет того же университета с явным прицелом на политическую карьеру.

-

Знаменательно, что этому не помешало даже рождение в 1953 г. близнецов (сына и дочери). После пяти лет адвокатуры, утвердив за собой репутацию активного и целеустремленного консерватора, она в 1959 г. избирается в парламент. Уже через два года она становится парламентским секретарем министерства социального страхования, а после поражения партии на выборах 1964 г. - "теневым министром", ответственным за пенсионную политику партии. С 1967 г. она входит в число ведущих "теневых министров". После победы партии на выборах 1970 г. назначается государственным секретарем (министром) по вопросам науки и образования, членом кабинета министров. На пути к лидерству было много препятствий, и еще одно из них состояло в том, что, по признанию самих женщин - членов английского парламента, в консервативной партии существовали серьезные предубеждения против женщин-политиков.

-

Тем не менее, именно с Маргарэт Тэтчер консерваторы связывали возрождение своей партии, а также всей Англии. Маргарэт Тэтчер на короткое время - до парламентских выборов - сумела перехватить у лейбористов знамя радикализма. В мае 1979 года М. Тэтчер заняла кресло британского премьер-министра. На выборах в палату общин консерваторы опередили лейбористов на 70 депутатских мест. Во многом ей помогла "прорывная натура". Неоконсерватизм в толковании Тэтчер представлял для многих простых англичан не очередную политическую или философскую теорию, а близкую и понятную им духовную пищу, чуть ли не своего рода религию, призванную оздоровить общество, придать ему утраченный им динамизм, его способность к саморазвитию. Одна из основных заслуг Тэтчер внутри страны - перестройка. Тэтчер сама не без гордости заявляет, что она осуществила в стране перестройку, причем иногда употребляет это слово по-русски. Прежде всего, Тэтчер отказалась от старой модели государственного регулирования экономики и попыталась внедрить свою, новую. Она осуществляла децентрализацию управления экономикой, сокращала госаппарат. В годы ее правления центральные министерства были сведены до минимума. Делая ставку на инициативных и самостоятельных граждан, Тэтчер заявила следующее: "Тот, кто готов работать больше других, должен получать самое большое вознаграждение и сохранять его после вычета налогов".

-

Популярность Тэтчер весной и летом 1982 года достигла своего апогея, что во многом обусловило ее победу на выборах 1983 года. В результате конфликта с Аргентиной Тэтчер получила блестящую возможность добиться крупного успеха. После победы на Фолклендских островах Тэтчер стала героиней. Тэтчер сознавала жизненную необходимость выхода из "холодной войны" - тупика, в который чуть было не завела человечество гонка вооружений и конфронтация. Она, по словам авторов книги "Феномен Тэтчер" неожиданно для многих «после трудных (антикоммунистических) призывов начала сбавлять тон. По свидетельству одного из тех немногих лиц, которым пришлось бы "нажать кнопку", она ощутила "жесткую реальность такой возможности». Во внешней политике М. Тэтчер искала контактов и возможного взаимодействия в мире. Это открывало перед Англией возможности повышения своего авторитета, влияния в мировых делах - при решении вопросов разоружения, региональных конфликтов, гуманитарных проблем. По своему "политическому долголетию" М. Тэтчер пережила остальных лидеров западного мира. Это обстоятельство дало основание аппарату премьер-министра говорить о ней как о "самом опытном" руководителе стран запада.

Чулпан Хаматова

Просто поразительно, как порою власть предержащие не замечают элементарных истин, ставших азбучными для рядовых зрителей! Очаровательная Чулпан Хаматова сыграла множество запоминающихся ярких ролей, организовала (часто на собственные деньги!) спасение безнадёжно больных детей методом пересадки донорских органов, с блеском выступает в коньковом марафоне «Ледниковый период», где каждый номер – шедевр артистизма и мастерства. И при всём при том – никакого творческого звания (хотя бы «заслуженная», что ли!). Приводимой ниже публикации – 10 лет (не считая возраста, который я, естественно, подкорректировал). И с той поры ничто не изменилось!

«По Москве актриса перемещается на роликовых коньках - из актерской гримерной театра "Современник" катит на Щелковское шоссе, домой. Прохожие ее не узнают - ведь так не бывает, чтобы известная актриса катила по городу не на машине, которая у нее, кстати, есть. Если только мальчишки пристают, толкаются. И не подозревают, непосвященные, что заигрывают с популярной актрисой.

Чулпан Хаматова родилась 1 октября 1975 года в Казани, в семье инженеров. В детстве о кино не мечтала, а хотела, как все в семье, заниматься "точными" науками, занималась фигурным катанием. С восьмого класса училась в математической школе при Казанском университете. При этом безумно любила литературу, часто спорила с литераторшей старой закалки так, что строгая дама советовала родителям Чулпан отвести девочку в психиатрическую больницу. Потом поступила в самый престижный институт Казани - финансово-экономический. Но неожиданно все бросила и поступила в театральное училище и следом - в ГИТИС на курсе Алексея Бородина.

В это время Чулпан было несладко. Актерское агентство "Скип-фильм", в которое пригласили весь курс, время от времени отправляло студентов на кинопробы.

Одевали Чулпан всем общежитием, всем общежитием красили. Мама прислала из Казани свои сапоги на каблуке. Роль, на которую предстояло пробоваться, подразумевала иной, чем у Чулпан, возраст героини. Ей же страшно хотелось этой первой кинороли и она стремилась выглядеть постарше. Пока доплелась до "Мосфильма" на "взрослых" каблуках, шлепнулась не один раз. Вошла к Абдрашитову, корчась от смеха, боли и отчаяния. -

А он разглядел. Несмотря на то, что на фотографии она была в восточном костюме и были видны одни глаза. Несмотря на то, что, готовясь к очередной пробе, она решила приблизить себя к образу героини (действие происходило на Кавказе) и для смуглости намазалась автозагаром. Правда, перепонки между пальцами остались белыми, нос чернел вызывающе и бока не загорели... Или, может, по носу понял, как она хочет работать? Во всяком случае, после съемок у Абдрашитова о Чулпан заговорили как о восходящей звезде.

Чулпан Хаматова выступала на сценах нескольких московских театров - кроме Молодежного, где она сыграла Дуню Раскольникову в "Преступлении и наказании" и Анну Франк в "Дневнике Анны Франк", она играла в "Театре Луны", в Театре Антона Чехова (Катя в "Позе эмигранта"), в "Современнике" (Патриция в "Трех товарищах"), в Центральном детском театре, в "Независимой антрепризе" ("Сильвия"). В кино Чулпан Хаматова начала сниматься на третьем курсе - ее пригласил на роль Кати в картине "Время танцора" режиссер Вадим Абдрашитов. Роль Риты в фильме Валерия Тодоровского "Страна глухих" стала для нее поистине звездной - и зрители, и критики признали ее одной из самых талантливых молодых актрис отечественного кино. Еще на втором курсе института Чулпан вышла замуж. С Ванечкой Волковым (сыном замечательной актрисы, любимицы Эльдара Рязанова Ольги Волковой и не менее значительной фигуры актера Николая Волкова) они учились вместе два курса.

-

- Сначала не замечали друг друга и вдруг... влюбились! Поначалу никто ничего не понял. Я осознала, что все серьезно и что я женюсь, ой, выхожу замуж, только по дороге в загс.

-

Чулпан самым потрясающим подарком судьбы считает свекровь - актрису Ольгу Волкову. Хозяйством они занимаются по очереди, так как живут они вместе в трехкомнатной квартире. Полноправный член семьи - кошка Зяка, всеобщая любимица, которую Волкова подобрала когда-то за кулисами. Сейчас Иван работает в мим-труппе Вячеслава Полунина и разъезжает по всему миру. В жизни Чулпан "звездой" себя не ощущает, так и осталась смешливой и трогательной девчонкой. До сих пор помнит первый комплимент, которого удостоилась в выпускном классе. Местный хулиган сказал, что у нее глаза - как вилки. А вот имя у Чулпан трудное. Поэтому его модернизируют дома и на площадке в Чулпашу, Пашеньку, Чулю, Чуню, Чулпаху, Чулпаник, Чучу, Чулпашонка... Однажды на Новом Арбате она покупала пластинки с классической музыкой. И познакомилась с одним, на вид очень интеллигентным, мальчиком. Он тоже пластинки брал, он так обрадовался. "Можно, - спросил, - я приглашу вас в ресторан? Как вас зовут?" Она ответила честно: "Чулпан". Он не поверил и почему-то обиделся. "Я хотел серьезно!" - повернулся и ушел.

-

Молодая актриса частенько попадает впросак: бывает, замечтается - и то на дверь налетит, то уронит или сломает что-нибудь. Например, в одном из ресторанов на важных переговорах о будущем фильме Чулпан зашла в дамскую комнату. Свет оказался выключенным, и актриса решила сыграть слепую. Нащупав дверь, она с силой рванула ее и вдруг услышала грохот бьющегося стекла. Оказалось, что вместо двери она пыталась "открыть" огромное зеркало в золоченой раме.

-

- Самое неприятное, что я не могла признаться немецким продюсерам, что играла слепую. Почему-то постеснялась. Возможно, это один из комплексов, у меня их много. Но я борюсь с ними и мечтаю когда-нибудь почувствовать себя совершенно свободной. Недавно я ехала на машине на репетицию. Впереди на дорогой иномарке ехала девушка и сильно хулиганила - то в один ряд перестроится, то в другой. Мне это надоело и захотелось ее стукнуть. В тот момент меня меньше всего волновало, на сколько денег я попаду, была даже готова ради этого продать машину. И я въехала ей в бампер, хотя, в общем-то, я по характеру трусиха. Она не вышла из машины. Но, надеюсь, поняла, что ей не все дозволено.

-

Хотя Чулпан иногда и называет себя трусихой, она человек смелый и готова за себя постоять. Друзья до сих пор вспоминают случай, когда во время одного спектакля актриса ударила своего партнера, на сцене сказавшего ей шепотом что-то пошлое. Единственное, чего боится Хаматова, - это старости. Говорит, что не представляет себя старухой, и надеется, что не доживет до семидесяти.

Несмотря на популярность у режиссеров, высокими гонорарами актриса похвастать не может. Когда деньги появляются, Чулпан приглашает друзей в ресторан, а не откладывает на "черный" день.

-

- Как только я начну это делать, он наступит завтра же. Когда я пытаюсь что-то запрограммировать, все происходит с точностью до наоборот. Я с этим уже смирилась. Поэтому единственный вариант для меня - это жить сегодняшним днем. Вот я и живу.

-

Сегодня в активе тридцатидвухлетней драматической актрисы - главные роли в дипломном спектакле под руководством Алексея Бородина "Дневник Анны Франк" и в новом фильме Вадима Абдрашитова "Время танцора". Ее работоспособность удивляет многих. Она одновременно занята в нескольких театрах. Она играла в Российском Академическом Молодежном Театре, "Театре Луны", театре Трушкина, театре "Современник". О себе Чулпан говорит: "Я - счастливая, меня многие любят, и я люблю многих". И жизнь она видит исключительно в светлых тонах - не зря ее имя по-татарски значит "звезда рассвета". А вы еще не поверили? У нее все еще только начинается!»

-

Автор: Наталья Бальцун

Сайт: People's History

(печатается с сокращениями)

Инесса Арманд

Инесса появилась на свет 8 мая 1874 года в семье оперного певца Теодора Стеффена и актрисы Натали Вильд в Париже. Отец умер и Инесса вместе с сестрой Рене в 1889 году оказались у своей тети в далекой от Франции Москве. Женщина, чтобы прокормить двух сирот, давала уроки музыки и иностранных языков, поэтому нет ничего удивительного в том, что Инесса и Рене свободно владели русским, французским и английским языками да еще и занимались музыкой.

С самого детства обе сестры часто бывали в доме обрусевших французов Арманд. Выходцы из Франции, они тепло встретили Инессу и Рене Стеффен, появившихся в их семье с тетушкой-гувернанткой. Торговый дом «Евгений Арманд и сыновья» владел крупной фабрикой в Пушкине, на которой 1200 рабочих производили шерстяные ткани на 900 тысяч рублей в год - огромная сумма по тем временам. Кроме того, почетный гражданин и мануфактур-советник Евгений Арманд имел, помимо этого, еще несколько источников дохода.

Замужество Инессы и начало революционной деятельности

Так уж было, видимо, предназначено судьбой, что обе сестры Стеффен стали носить фамилию Арманд после выхода замуж за сыновей Евгения Евгеньевича Арманд: Инесса в 19 лет вышла замуж за Александра, а Рене - за Николая. Финансовое положение семьи позволяло девушкам ни в чем себе не отказывать, но они, как ни странно, выбрали тернистый путь революционной борьбы.

Инесса родила Александру Арманду четверых детей, прожила с ним 9 лет и вдруг ушла от мужа к его брату, Владимиру Арманду, который был младше ее на 11 лет. От него она родила пятого ребенка - сына Андрея. Инессу с Владимиром Арманд объединила не только любовь, но и общее дело - социал-демократия. Владимир, как выяснилось позже, был носителем революционных идей, но никак не борцом, поэтому Инессе пришлось действовать за двоих. Она активно участвовала в собраниях, митингах, публикациях нелегальной литературы.

-

Из-за своей антигосударственной деятельности Инесса оказалась в ссылке в Мезени - от Архангельска десять дней на санях. Здесь она провела два долгих года. Зимой Инесса Арманд дождалась, когда окрестные болота замерзнут, и сбежала на тех же санях, на которых и приехала. Путь ее лежал к Владимиру, перебравшемуся к тому времени в Швейцарию. Однако счастье соединившейся пары было недолгим: смертельно больной Владимир скончался у нее на руках от туберкулеза.

Убитой горем Инессе ничего не оставалось делать, как с головой уйти в революционную деятельность, став одним из самых активных деятелей большевистской партии и международного коммунистического движения.

Имя Арманд впервые громко зазвучало в ходе революции 1905 года. В 1915-1916 годах Инесса участвовала в работе Международной женской социалистической конференции, а также Циммервальдской и Кинтальской конференций интернационалистов. Также она стала делегатом VI съезда РСДРП(б).

-

Встреча Инессы Арманд с Владимиром Ульяновым

В 1909 году в Брюсселе состоялась историческая встреча Инессы Арманд с Владимиром Ульяновым. Ему было 39, ей, многодетной матери, - 35, но она все еще была очаровательна: зеленые лучистые глаза, внимательно-печальный взгляд, правильные черты лица, чистый лоб, блестящая пышная копна волос, изящная фигура. Социал-демократ Григорий Котов вспоминал: «Казалось, жизни в этом человеке - неисчерпаемый источник. Это был горящий костер революции, и красные перья в ее шляпе являлись как бы языками пламени».

Надежда Константиновна Крупская так описала знакомство Ульяновых с Инессой:

«... в Париж приехала из Брюсселя Инесса Арманд и сразу же стала одним из активных членов нашей Парижской группы... Она жила с семьей, двумя девочками-дочерьми и сынишкой. Она была очень горячей большевичкой, и очень быстро около нее стала группироваться наша парижская публика».

-

Сейчас трудно сказать, что привлекло Владимира Ульянова в Инессе Арманд, но с этого момента началось их тесное сотрудничество. Вскоре марксисты заметили: Ленин, Крупская и Инесса перешли на «ты» – большая редкость для Ленина, который всем говорил «вы».

Что же связывало вождя мирового пролетариата и пламенную революционерку? Согласно одной версии, лишь общее понимание идей социализма, по другой, взаимная и пылкая страсть. Приверженцы второй версии ссылаются на одно из писем Инессы Арманд, адресованное Ильичу и опубликованное лишь в 1985 году: «Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознавала, как никогда раньше, какое большое место ты еще здесь, в Париже, занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь была тысячью нитей связана с мыслью о тебе. Я тогда совсем не была влюблена в тебя, но и тогда я тебя очень любила. Я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда говорить с тобой было бы радостью - и это никому бы не могло причинить боль. Зачем было меня этого лишать? Ты спрашиваешь, сержусь ли я за то, что ты «провел» расставание. Нет, я думаю, что ты это сделал не ради себя... Крепко тебя целую. Твоя Инесса.»

-

О первых трех годах общения Ленина и Инессы Арманд известно немного. Французский социалист и большевик Шарль Раппопорт свидетельствовал, что они часто подолгу разговаривали в кафе и Ленин не спускал глаз с маленькой француженки. Сама же Арманд так описывала свои чувства в самом начале их знакомства: «Тебя я в то время боялась пуще огня. Хочется увидеть тебя, но лучше, кажется, умереть бы на месте, чем войти к тебе, а когда ты почему-либо заходил в комнату Н.К. (Надежды Константиновны), я сразу терялась и глупела. Всегда удивлялась и завидовала смелости других, которые прямо заходили к тебе, говорили с тобой. Только в Лонжимо и затем следующую осень в связи с переводами и прочим я немного привыкла к тебе. Я так любила не только слушать, но и смотреть на тебя, когда ты говорил. Во-первых, твое лицо так оживляется, и во-вторых, удобно было смотреть, потому что ты в это время этого не замечал».

-

В дореволюционные годы Инесса Арманд много времени проводила в семье Ленина, о чем Крупская писала неоднократно в своих воспоминаниях. Она сообщала по поводу пребывания Инессы в Кракове в 1913 году: «Ужасно рады были мы, все краковцы, ее приезду… Осенью мы все очень сблизились с Инессой. В ней много было какой-то жизнерадостности и горячности. Вся наша жизнь была заполнена партийными заботами и делами, больше походила на студенческую, чем на семейную жизнь, и мы были рады Инессе. Она много рассказывала мне о своих детях, показывала их письма, и каким-то теплом веяло от ее рассказов. Мы с Ильичом и Инессой много ходили гулять… Инесса была хорошая музыкантша, сагитировала сходить всех на концерты Бетховена, сама очень хорошо играла многие вещи Бетховена. Ильич постоянно просил ее играть…»

-

Возвращение Арманд в Россию

Ленин, Крупская и Арманд возвратились из Швейцарии в Россию в одном купе знаменитого «поезда в революцию». Ленин поселился в Петрограде, а Инесса обосновалась в Москве и сразу включилась в партийную работу. Их интенсивная переписка не прервалась. Сохранилась ленинская записка от 16 декабря 1918 года, адресованная коменданту Кремля Малькову: «Т. Мальков! Подательница, тов. Инесса Арманд, член ЦИК. Ей нужна квартира на 4 человек. Как мы с Вами говорили сегодня, Вы ей покажете, что имеется, то есть покажете те квартиры, которые Вы имели в виду. Ленин».

В начале 1919 года Инесса по поручению Ленина в составе советской миссии Красного Креста ездила во Францию для работы с Российским экспедиционным корпусом. Она сумела обеспечить возврат на родину русских военнопленных и интернированных.

-

Смерть Инессы Арманд

Революция быстро надорвала силы Инессы Арманд. Она горячо бралась за любое дело, какое ей поручали партийные руководители. Сил у нее оказалось меньше, чем было нужно в это сумасшедшее время. Дети, трудный быт, новая обстановка, революционный ритм жизни менее чем за три года после Октябрьского переворота опустошили душу женщины и подорвали ее физические силы. В своих дневниковых записях незадолго до кончины Инесса оставила такое признание:

-

«...Теперь я ко всем равнодушна. А главное – почти со всеми скучаю. Горячее чувство осталось только к детям и к В. И. Во всех других отношениях сердце как будто бы вымерло. Как будто бы, отдав все свои силы, всю свою страсть В. И. и делу работы, в нем истощились все источники любви, сочувствия к людям, которыми оно раньше было так богато... Я живой труп, и это ужасно».

-

Через некоторое время Владимир Ильич, беспокоясь за ее здоровье, отправил Инессу Арманд вместе с ее болевшим туберкулезом сыном подлечиться и отдохнуть на Кавказ. Но под южным солнцем было тревожно. Рядом с санаторием, где отдыхала Инесса, произошел инцидент со стрельбой, и Ленин принял решение ее эвакуировать. По дороге домой Инесса заразилась холерой и 24 сентября 1920 года умерла в Нальчике. Свинцовый гроб с телом Инессы Арманд поездом был доставлен в Москву.

Среди возложенных на могилу венков один был из живых белых цветов с надписью на траурной ленте: «Товарищу Инессе от В. И. Ленина».

-

Секретарь Третьего Интернационала Анжелика Балабанова описала вождя в день похорон:

«Не только лицо Ленина, весь его облик выражал такую печаль, что никто не осмеливался даже кивнуть ему. Было ясно, что он хотел побыть наедине со своим горем. Он казался меньше ростом, лицо его было прикрыто кепкой, глаза, казалось, исчезли в болезненно сдерживаемых слезах...»

-

Потрясение Ленина было огромным. Подруга Арманд Александра Коллонтай прямо утверждала: «Он не мог пережить Инессу Арманд. Смерть Инессы ускорила его болезнь, ставшую роковой...»

Л.Васильева, автор книги «Кремлевские жены» пишет:

«Прах Инессы в Кремлевской стене, среди знаменитых, прославленных большевиков. По большевистскому протоколу ей не подобало такое место. Но это нарушение было единственным, что мог сделать для Инессы вождь революции, дабы поблагодарить ее за все свершившееся и не свершившееся в их совместной жизни врозь на этой земле...»

Владимир Ильич Ленин пережил Инессу Арманд всего на три года...

Заботу о детях Инессы Арманд взяла на себя Крупская.Судьба по Чехову

В последнее время я плохо относился к этой актрисе. Она вдруг начала петь. Ни с того, ни с сего. Не имея на это ни голоса, ни внешности, ни музыкальных данных, какие есть, к примеру, у Людмилы Гурченко. В общем, нонсенс. Как относиться к такому человеку? Сама должна понимать!

И вдруг эта передача. Как снег на голову!

Сидит пожилая некрасивая актриса, у которой, как говорится, всё позади, и рассказывает о своём творческом пути, о ролях, о встречах с разными режиссёрами. Всё это сопровождается отрывками из спектаклей и кинофильмов. И с каждым словом Ирины Мирошниченко, с каждым видеосюжетом зритель убеждается: это одна из самых красивых женщин своего времени и одна из талантливейших актрис, прoжившая нелёгкую и славную жизнь на сцене и на экране.

Невольно проникаешься симпатией к этому человеку, забываешь о том, как она выглядит сейчас, забываешь о нелепых попытках стать вдруг певицей, не имея на это ни малейшего права...

Ирина Мирошниченко

Автор: ВСЕВОЛОД САХАРОВ

«ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ…»

Еще о любовной лирике Пушкина

Поэтическое наследие Пушкина проникнуто мыслью о бессмертии. «Весь я не умру», «душа в заветной лире» – слова, всем известные, великая идея «памятника нерукотворного», достойно завершающая путь поэта. Он много думал и писал о том, что же в его поэзии, а, следовательно, и в жизни, вечно, останется навсегда и будет прочнее меди и пирамид. Но мысль эта зарождается в первых поэтических опытах Пушкина – ведь еще в лицее сказано им:

Ах! ведает мой добрый гений,

Что предпочел бы я скорей

Бессмертию души моей

Бессмертие своих творений.

Вспомним не только пушкинского любимого героя, вечно юного лирика-жизнелюба Андре Шенье и его грустные предсмертные слова «Я скоро весь умру», но и веселый «Городок» со странной для пылкого мальчика глубокой строкой «Не весь я предан тленью», и раннее стихотворение «Война», где сказано, пусть с понятным для поэта и христианина сомнением: «И все умрет со мной». Именно здесь выражены страстная вера и надежда юного автора, что в лирической поэзии его сохранится навсегда одно из главных чувств, ее одухотворявших и ею двигавших: «И ты, и ты, любовь?..» И затем в стихотворении «Таврида» сказано с большей уверенностью: «Любви! Но что же за могилой // Переживет еще меня?»

С первого же стихотворения возник в пушкинской лирике этот светлый радостный мир:

Златые крылья развивая,

Волшебной нежной красотой

Любовь явилась молодая

И полетела предо мной.

Так начался этот и поныне длящийся для благодарного читателя полет, сначала исполненный страстными порывами юной души, а затем и глубокими «заметами» пытливой и мятежной мысли, неразлучной со зреющим и зрячим чувством. Родилась любовная пушкинская лирика, шедевр мировой поэзии. И ныне ничто в ней не устарело. Мир ее целостен, совершенен, имеет собственную историю, географию, изящные искусства («Из наслаждений жизни // Одной любви музыка уступает; // но и любовь мелодия…»), литературу и мифологию, населен множеством вымышленных и реальных персонажей, здесь есть свой пантеон богов и героев. Если «Евгений Онегин» – «энциклопедия русской жизни» (Белинский), то пушкинская лирика – это энциклопедия любви. Поэт показал себя глубоким и чутким «знатоком в неведомой науке счастья».

Все мы знаем петербургскую поэму «Медный всадник» с оживающей вдруг колоссальной фигурой Петра I, но забываем, что в пушкинской лирике есть другой памятник работы скульптора Фальконе – живая статуя веселого и лукавого бога любви Купидона, «друга наших лир, богов и смертных властелина», помещенная юным поэтом рядом со скромным домиком своего учителя Батюшкова, беззаботного певца страстей («Тень Фонвизина», 1815). Рядом с Афродитой, харитами греков и ларами римлян живут Лель, бог любви древних славян, мусульманские гурии и строгие жены пророка; умершего от любви Рафаэля и выразившего в гениальной опере «Дон Жуан» мелодию чувства Моцарта сопровождают великие любовники эпохи романтизма Байрон и Мицкевич; близ «великия жены», государственно мыслившей в любви императрицы Екатерины II видим ее очень разных наследниц в сложной науке страсти нежной – «похотливую Минерву» Софью Киселеву, ветреную «графиню де Бельветрилло» Елизавету Воронцову, неистовую «медную Венеру» Закревскую и лукавого «гения чистой красоты» Анну Петровну Керн.

За Данте, Петраркой и Шекспиром следует наш бесцензурный Иван Барков, демонстрируя богатство продуманно собранной и критически обработанной Пушкиным антологии мировой любовной лирики. В юности поэт признавался: «Ум ищет божества, а сердце не находит». Но сердце его уже обрело раз и навсегда свое главное божество – любовь: «Им мучусь, им утешен». А жена поэта, одна из самых красивых женщин той эпохи, стала Мадонной пушкинской религии любви (впрочем, он иногда уверял, что стихотворение «Мадонна» написано для другой женщины). Чистый образ этот неполон и непонятен без грешной Марии, героини юношеской «Гавриилиады», этой «прелестной пакости» (С.А.Соболевский), где отразились «бешеной любви проказы».

Однако на этом поэт не останавливается: странная и опасная тема пылкой любви к деве Марии продолжена в знаменитом стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный», написана и галантная вариация на эту тему – послание «К**» («Ты Богоматерь, нет сомненья…»). Строгая православная Богородица становится матерью шаловливого языческого божка Амура, доказывая еще раз великую власть поэзии и красоты. Любовное послание к очаровательной девушке Пушкин смело называет акафистом – то есть хвалебной молитвенной песнью и даже седого митрополита заставляет служить молебен «небесной красоте» Огаревой, кстати, замужней женщины. Сам он знает и ценит все радости краткосрочного «плена опасной красоты»:

…Что может быть важней

На свете женщины прекрасной?

Для Пушкина муза – женщина, слава – женщина (самолюбивый драматург П.А.Катенин метко назван «любовником славы»), не говоря уже о непостоянной фортуне, то есть о судьбе, которой распоряжаются три богини-парки. Даже толпа у него «крылатой новизны любовница слепая». В одном французском письме поэта появляется изящная, галантная, скрывающая глубокую печаль фраза: «Не стоит верить надежде, она – лишь хорошенькая женщина, которая обращается с нами как со старым мужем». И в серьезных рассуждениях о природе драмы Пушкин вдруг замечает: «У женщин нет характера, у них бывают страсти в молодости; вот почему так легко изображать их». Наблюдение поэта и мужчины, ключ к его любовной лирике…

Вместительное женское сердце этот профессиональный литератор остроумно именует альманахом, а о своих читательницах отзывается весьма сурово: «…Не чисто в них воображенье». Его знание и понимание женской души удивляли современников и неизменно увлекали современниц. Хотя последние и ощущали (с понятной обидой) в пушкинском отношении к женщинам некоторое скрытое неуважение: «Его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота» (А.П.Керн). Пушкин видел все понятные несовершенства своих земных, грешных богинь: «Мне стыдно идолов моих». И все же воздвиг в своей лирике нерукотворный храм бессмертной любви к земным женщинам, и здесь немалая доля его собственного бессмертия. Но не следует забывать пушкинскую строку из «Послания цензору»:

Парнас не монастырь и не гарем печальный.

В поэтическом мире любовной лирики Пушкина все уравновешено, гармонично, творчески завершено и тем самым оправдано. Здесь вольно живет свободная душа поэта – на то и лирика. Разумеется, чувства даны в развитии, все время поверяются разумом, ибо это история бесконечно богатой, сложной, мятущейся души, жизнь великого сердца, история любви, выраженной в тончайших ее движениях, во всем богатстве зреющих мыслей и переживаний. Лишь великая лирическая поэзия может полно высказать «свободную, кипящую любовь» (слова князя в «Русалке»), сделать ее бессмертной. Лучше всего об этом сказано в «Евгении Онегине»:

Прошла любовь, явилась муза, И прояснился темный ум.

Свободен, вновь ищу союза

Волшебных звуков, чувств и дум.

Здесь ясно определено движение поэтических чувств и мыслей: сначала «безумная» страсть, туманящая разум, затем постепенное успокоение и творческое проницание и, наконец, дарованная поэзией свобода понимания и выражения любви. Но далее начинаются неизбежные трудности и недоразумения, ибо в любовной лирике Пушкина соединены темы, идеи и образы, казалось бы, несоединимые.

По сути дела, все знаменитые любовные стихотворения Пушкина, публично зачитанные до дыр пошляками-актерами, давно вырваны из художественного и реально-исторического контекста его лирики. А ведь он писал их не для праздничного вечера 8 Марта в Колонном зале Дома Союзов… Верните их в этот контекст, снабдите соответствующим реальным комментарием, приведите цитаты из писем поэта и воспоминаний о нем, – и вы увидите пушкинскую мысль о любви во всем ее сложном многообразии и движении. «Гений чистой красоты» оказывается «вавилонской блудницей» и даже «дурой». А в предваряющем «Я помню чудное мгновенье…» послании к любовнику Керн А.Г.Родзянко Пушкин с лукавой улыбкой пишет о его красавице, советуя вернуть ее в очередной раз обманутому мужу:

Хвалю, мой друг, ее охоту, Поотдохнув, рожать детей,

Подобных матери своей;

И счастлив, кто разделит с ней

Сию приятную заботу:

Не наведет она зевоту…

И солнце брака затмевает

Звезду стыдливую любви.

-

«Царица муз и красоты» и «проклятые обеды Зинаиды» – это о княгине З.А.Волконской. О Мадонне, «чистейшей прелести чистейшем образце», в письме к другой молодой и красивой женщине, жене друга, явно к поэту неравнодушной, спокойно сказано: это «моя сто тринадцатая любовь», а весьма далекая от «шутливости» картина адского наказания «жены с ее сестрой» во втором «дантовском» отрывке 1832 года вообще не имеет пока сколько-нибудь убедительного объяснения. Великолепное стихотворение «Женщины» вопреки ясно выраженной авторской воле изъято из пушкинской лирики и помещено в черновиках «Евгения Онегина». Рядом со «святыней красоты» появляются слова и понятия, невыразимые на литературном языке и, более того, неудобные для печати, даже в академическом «полном» собрании сочинений поэта зачем-то заменяемые стыдливыми отточиями, ничего не скрывающими. Понятно, не в эротических стихотворениях дело, наш поэт – не озорной и острый пьяница Барков. Просто любовная лирика Пушкина неполна, немыслима без таких очаровательных, остроумных шедевров, как «Иной имел мою Аглаю…».

«Разнообразие спасительно для души», – говорил Пушкин и называл себя «искателем новых впечатлений» в вечно новой любовной игре. Он умел ценить и «дикую красу» юной калмычки, мог с завистью сказать приятелю-офицеру: «Счастлив ты в прелестных дурах». Но продуманное разнообразие тем, героинь и мыслей его лирики, ее глубокий беспощадный реализм, не боящийся «тьмы низких истин» и тем более неожиданный в романтическую эпоху высоких идеалов и утонченных красивых чувств, делают любовную поэзию Пушкина как художественное целое неподъемной не только для многих ее читателей, но и для пушкинистов.

Великая душа поэта преисполнена великих противоречий, сомнений и пугающих отрицаний, лирика – ее верное зеркало. Порой эти откровения страшно читать. Поэтому с любовной поэзией Пушкина иногда поступают по принципу упрощения. Либо отбираются признанные лирические шедевры и брезгливо отбрасываются милые несерьезные шалости типа «Орлов с Истоминой в постеле…», либо все решается в спасительном биографическом ключе, сводится к ученым путешествиям по знаменитому «Донжуанскому списку», к полезному, но бесконечному поиску прототипов, адресатов, очередной «утаенной любви» поэта, то есть к чрезвычайно популярной теме «Пушкин и женщины»*.

(* См.: Губер П.К. Донжуанский список Пушкина. – Пб., 1923. Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. – Л., 1988. Гроссман Л.П. Письма женщин к Пушкину. – Подольск, 1994. Спутницы Пушкина. – М., 1996. Утаенная любовь Пушкина. – СПб., 1997.)

Биография поэта не равна его любовной лирике, Пушкин и лирический герой его поэзии – очень разные люди. Иногда кажется, что этот поэт не нуждается в лирическом герое… Об этом и не стоило бы напоминать, если бы пушкинская лирика не возникла и развилась в эпоху романтизма, а автор ее не был бы учеником Карамзина, Батюшкова и Жуковского, стихотворцев, узаконивших и оправдавших именно лирику как всем интересную жизнь романтической души в поэтическом слове. Но по своей литературной образованности и культурным корням, по самому типу личности и скептическому отношению к женщине Пушкин являлся человеком галантного и цинического XVIII столетия, видевшего в любви целую науку «наслаждаться, не любя», утонченную эротическую гимнастику изощренного разума, породившего внимательно прочитанные юным поэтом «Орлеанскую девственницу» Вольтера, «соблазнительные» романы Шодерло де Лакло и маркиза де Сада и «легкую» эротическую поэзию позднего французского классицизма. Он смело говорит о себе, своем жизненном и любовном опыте, становится героем своей любовной лирики, которую читала вся Россия.

Характерны уже названия ранних его стихотворений – «Наслажденье», «Желание», «Блаженство», «Рассудок и любовь», где пылает «желанья, жизни огнь». Для романтиков красота и любовь – возвышенные идеалы, которые не на земле обитают, по точному слову меланхолического Жуковского, поэт – их вдохновенный певец и мечтательный служитель, стремящийся к «очарованному там». А юный Пушкин – поэт земной, певец живых страстей и плоти, любви реальной, не мечтательной, понимаемой как радость: «Миг блаженства век лови… Пока живется нам, живи». Главное для него тогда и потом – «бесценной жизни сладость»:

Поэма никогда не стоит Улыбки сладострастных уст.

Да, это говорит автор «Медного всадника» и «Полтавы», и это правда. Пушкин раньше и лучше Чернышевского знал, что прекрасное есть жизнь. Но понимал, что сохранить подлинную красоту и любовь может лишь высокое искусство. С самого начала лирика любви юного поэта являла собой бурное кипение жизненных сил и страстей, в ней горел «огонь мучительных желаний». Это светлый, радостный мир, чуждый «угрюмых страданий»:

Я знал любовь, не мрачною тоской, Не безнадежным заблужденьем,

Я знал любовь прелестною мечтой,

Очарованьем, упоеньем.

Раннее стихотворение «Торжество Вакха» – красочный и бурный праздник жизни, любви, вожделения и наслаждения. Юноша-поэт называет себя «красоты беспечным обожателем» и «страдальцем чувственной любви», говорит, что чувство это «мучительно жестоко», дарит «сладкие тревоги любви таинственной», «желаний и надежд томительный обман», «измены сладость», «минутные обиды». В скоротечных увлекательных играх любовного чувства Пушкин всегда обманываться рад, но никогда не верит в нас возвышающий обман и всегда понимает, с кем он имеет дело. Потому так различны пушкинские поэтические портреты женщин, но все они проницательны: «Я вижу все и не сержусь». Он знает, хотя и осуждает, «резвый разврат», «любви постыдный торг», «пустую красоту порока»: «Любовью шутит сатана». Но здесь стоит напомнить слова лицеиста А.М.Горчакова о Пушкине: «Он был ветреный, но порочным – нет, никогда». В этой молодой поэзии надо всем царит и все искупает «бесстыдное бешенство желаний»:

Будь верен всем, пленяйся и пленяй…

Раньше нам юного Пушкина со школьных лет представляли как вольнолюбивого поэта, друга декабристов, автора тираноборческой оды «Вольность». Но современники знали и ценили его как эротического стихотворца, страстного певца земной, грешной любви, откровенно рассказывавшего о своих чувствах и приключениях:

«Его стихотворения все знали наизусть, а рассказы о нем собирались с жадностью до мелочей, и подвигам его повесничества рукоплескала молодежь» (М.В.Юзефович). В ходивших по рукам списках пушкинских бесцензурных стихотворений неизменно поражала «совершенно новая, небывалая до тех пор вольность мыслей в разных отношениях» (К.А.Полевой).

И в зрелые годы Пушкин свободно говорил в своей поэзии на упоительном языке «страстей безумных и мятежных», с радостью попадал в обманчивые сети любви:

В жару сердечных вдохновений

Лишь юности и красоты

Поклонником быть должен гений.

Строгому митрополиту Филарету, главе Библейского общества, он нехотя отвечал на его директивные, отдающие духовным регламентом стихи лишь по просьбе пожилой красавицы Е.М.Хитрово и называл свою лирику «изнеженными звуками безумства, лени и страстей». Но это отнюдь не покаяние. Даже Библию поэт любви умел читать со своей точки зрения, и в его послании к Ф.Ф.Вигелю можно найти равную по остроумному озорству лишь «Гавриилиаде» положительную характеристику ветхозаветного города Содома, отличавшегося «вежливым грехом», просвещением, гостеприимством и «красотой нестрогих дев».

Мы часто именуем Пушкина православным поэтом, но прочитайте внимательнее его смешное стихотворение о жертвах страсти нежной «Христос воскрес» (1821) или пылкое любовное письмо к недоброй, расчетливой и чувственной красавице-польке Каролине Собаньской: «Ваши пальцы коснулись моего лба… Это прикосновение… обратило меня в католика». Да, так оно и было – на секунду. Пушкин, как и вдохновенный говорун Тютчев, очень умел сказать увлеченной им женщине в нужный момент именно то, что она жаждет услышать. И сам себе верил, как оно в таких случаях и должно быть.

Но наш поэт – не гоголевский Андрий из «Тараса Бульбы» и даже не вечный девственник Чаадаев с его эстетской, кабинетной любовью к красиво оформленному гениальными художниками и музыкантами католицизму и декоративному папству. И не в том дело, что как бы обобщая опыт своих взаимоотношений с С.Киселевой, Воронцовой и Собаньской, Пушкин говорил, что польские кокетки самые ветреные и неблагопристойные. Это и так все знали, включая императора Александра I, многолетнего любовника красавицы-польки М.А.Нарышкиной. Куда важнее, что поэт вписал в альбом «демона» Собаньской свой лирический шедевр – стихотворение «Что в имени тебе моем?» Это достойная плата корыстной красавице за мучительные наслаждения скоротечной любовной страсти.

Стихотворение это, как и вся любовная лирика Пушкина, гениально и вполне самобытно развивает батюшковскую тему «памяти сердца». В любви память и забвение играют роль первостепенную, вокруг них вращаются все мысли, чувства и милые ссоры влюбленных. Пушкину в высшей степени свойствен роковой для любивших его женщин и спасительный для поэта «донжуанский» дар забвенья – черта характера настоящего мужчины. Но он умел вовремя вспомнить («Я думал, сердце позабыло…»). Это важно и для понимания сильных движений лирического чувства поэта.

И в юные годы он мог спокойно сказать: «И вы забыты мной, изменницы младые…» Но вершина здесь, конечно, знаменитое послание к А.П.Керн, начинающееся с бессмертной строки «Я помню чудное мгновенье…» и спокойно переходящее затем к потрясшим еще философа В.В.Розанова простодушным в своей откровенности словам:

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.