-

-

В стиле модерн

-

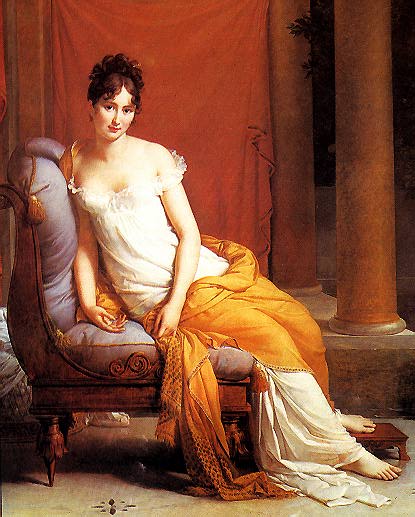

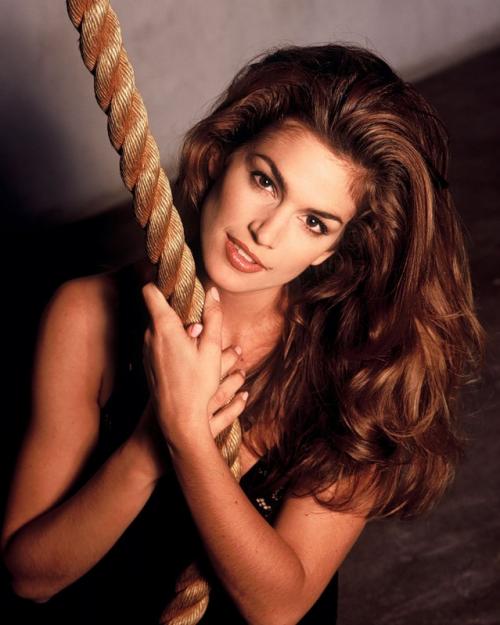

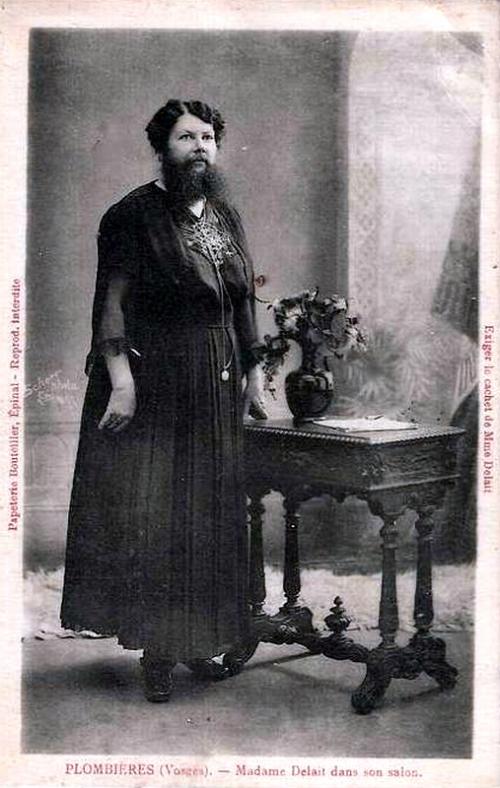

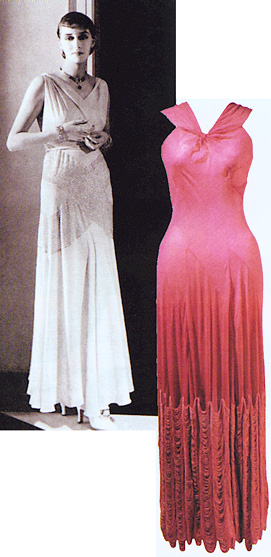

Изогнутый стебель лилии – главный символ стиля модерн – определил и главную эстетическую тенденцию эпохи – стремление избегать неестественных для природы, прямых линий и углов. Отныне женщина должна походить на изящный цветок или мотылька. В общем, как писал о Елене Боуэр молодой Киса Воробьянинов – «К поцелуям зовущая, вся такая воздушная...».

-

-

Поддерживать себя в таком импозантном и воздушном состоянии было нелегко. Большая часть времени светских дам эпохи модерн проходила в бесконечных переодеваниях с непременной помощью прислуги. Утреннее домашнее платье сменялось прогулочным, прогулочное – визитным, визитное – чайным, чайное – бальным. Состоятельная женщина той поры не была предназначена для домашней работы. Утонченная, изнеженная и загадочная, она должна быть объектом восхищения, заботы, преклонения. Помните у Блока:

-

Дома такая дама должна пребывать в мечтаниях, страдать мигренями, но при этом быть веселой и неутомимой на светских раутах и балах.

Томного взгляда «декаденствующие» девицы добивались, используя вместо туши для ресниц толченый уголь. Тени и помада не приветствуются (пользуются разве что блеском для губ). Загар по прежнему – удел работяг. Кожа настоящих дам обязана быть белоснежной (если не бледной), но с обязательным румянцем на щеках. Румянец создавался с помощью румян, а бледность – с помощью пудры из пшеничного крахмала. К тому же дама постоянно носила с собой зонтик от солнца, а также веер, позволяющий не упасть в обморок в помещениях, где основным источником света были жаркие свечи. С распространением электричества вышли из постоянного обихода и веера. -

-

Общий силуэт женской фигуры сохраняет то же S-образновыгнутое положение, что и в предыдущую эпоху. Пышный бюст, узкая, затянутая в корсет, талия и «оттопыренные» ягодицы. Характерным для модерна является затягивание бедер, платье сужалось в области колен, чтобы сделать еще выразительнее выпуклость сзади. Ниже подол был расклешен подобно лепесткам цветка и увенчан шлейфом. Современные худощавые пигалицы-блондинки вряд ли имели успех в то времена пухленьких невысоких (до 1,6 м) и желательно зрелых дам. Те, кого природа обделила необходимыми формами, прикрепляли на груди и сзади специальные накладки.

-

-

Вокруг этих выразительных изгибов и выпуклостей буйствовал роскошый декор – жабо, бутоны, воланы, банты, меха, ювелирные украшения. Головы венчали большие широкополые шляпы с завитыми страусиными перьями. Только в Россию этих перьев ввозилось до 500 тонн в год! Под этими шляпами дамы носили не менее пышные высокие прически, уложенные характерными буклями, похожими на те, что носят японки. Для этого под локоны подкладывали валики из конского волоса. Если брать цветовую гамму, то особую популярность имели шатенки с рыжеватым отливом.

-

-

Лицо зачастую было скрыто вуалью, что придавало женщине эпохи модерн еще большую «нереальность» и «загадочность».

Конечно же, наряду с этой искусственной декоративной модой ширилось и движение за освобождение тела женщины от неудобной и непрактичной одежды. Но победит оно только в следующее десятилетие.

Автор текста: Сергей Курий

Источник

И каждый вечер, в час

назначенный И медленно, пройдя меж пьяными, И веют древними поверьями И странной близостью закованный, |

-

Екатерина Щербаченко -

Россиянка Екатерина Щербаченко произвела настоящий фурор в столице Уэльса. Солистка Большого театра выиграла финал престижного вокального конкурса «Кардиффские голоса». Она повторила успех двадцатилетней давности знаменитого баритона Дмитрия Хворостовского. О новой высоте, которую взял неповторимый сопрано московской певицы, — собственный корреспондент НТВ в Великобритании Евгений Ксензенко. Очаровательная, элегантная, красивая, фантастическая. Валлийцы буквально осыпали Екатерину комплиментами еще после первого тура. Она покорила Уэльс в образе пушкинской Татьяны, исполнив «Письмо к Онегину» так, что зал почувствовал всю силу страсти девы юной даже на русском языке.

-

-

Екатерина Щербаченко, солистка Государственного академического Большого театра, победительница конкурса вокалистов в Кардиффе: «Удивительно, что после первого концерта несколько человек на улице подходили и благодарили. Есть такое ощущение, что весь город ходит слушать конкурс. Просто замечательно!» Валлийцы считают себя музыкальной нацией — здесь все поют. Голос Екатерины в Кардиффе оценили сразу, подарив открытку с дорогими словами.

Екатерина Щербаченко, солистка Государственного академического Большого театра, победительница конкурса вокалистов в Кардиффе: «Там было написано что-то вроде этого: родившись валлийцем, ты родился привилегированным, но не в смысле „с серебряной ложкой во рту», а с музыкой в душе и с поэзией в крови. Мне кажется, очень здорово сказано. В открытке было написано, что можно также сказать и о русских“.

Финал. Сопрано русской певицы против тенора из Украины, баса из Чехии, сопрано из Японии и тенора из Италии. Екатерина исполнила партию Маргариты из «Фауста» Гуно, Лю из «Турандот» Пуччини и Энн из «Похождения повесы» Стравинского. Все на трех разных языках. У жюри не было сомнений, кому отдать победу. Зал и жюри аплодировали несколько минут. Лучшая певица в мире — солистка Большого театра Екатерина Щербаченко. В оперном мире признание в Кардиффе все равно что в поп-музыке победа на «Евровидении». В Уэльс Екатерина попала, выдержав серьезный конкурс. В отборочном туре прослушали 600 певцов из 68 стран. Но, по словам скромной певицы, она просто оказалась в нужном месте в нужное время.

Екатерина Щербаченко, солистка Государственного академического Большого театра, победительница конкурса вокалистов в Кардиффе: «Говорят: вы ее тоже на прослушивание пригласите. Сказали: приходите. Я пришла. Спела, по-моему, первая». Первой и осталась. Домой Екатерина увезет хрустальный кубок и 15 тысяч фунтов. Впереди гастроли с Большим театром в Токио, а также, вероятно, интересные предложения от лучших импресарио.

Небольшое послесловие. Впервые за 20 последних лет «Большой театр» представил на сцене Миланского Ла-Скала оперу П.И.Чайковского «Евгений Онегин». Партию Татьяны исполнила Екатерина Щербаченко.

-

Евгения Фейгинберг

-

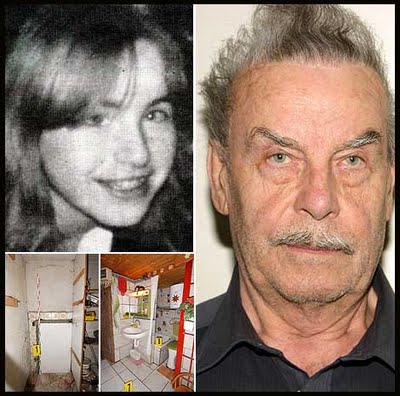

Ее тело привезли в морг из подмосковного санатория в ноябре 1938 года. Врачи сразу установили отравление люминалом. До сих пор никто не знает, добровольно ли ушла из жизни Евгения Соломоновна Фейгинберг (в девичестве) - Хаютина - Гладун, жена наркома внутренних дел СССР Николая Ежова, имя которого стало в тридцатые страшнее, чем кличка Малюты Скуратова.

- "Незаконченное низшее"

-

Трудно было найти двух людей, более непохожих друг на друга. Она - из многодетной семьи гомельского ремесленника, миловидная и веселая, обожавшая кружить головы мужчинам. Умела оживить даже скучные кремлевские банкеты, заставляя вождей и их жен танцевать или играть в фанты. С детства мечтала жить в Париже, носить красивые платья и шляпки. И еще - иметь знаменитого мужа.

Он родился в Петрограде 01 мая 1895 года. Обычная биография рабочего паренька: пьяница-отец, задавленная нуждой мать, работа в подмастерьях. Хозяева били его, а один портной, как позже признался сам Ежов, вступил с ним в "педерастическую связь".

Эта связь стала для Ежова роковой: от гомосексуальных пристрастий он так и не избавился. Урывками он учился в школе, окончил класса три и позже писал в анкетах об образовании: "незаконченное низшее". Да и весь он был какой-то незаконченный, низший: рост метр пятьдесят два, хилый, с кривыми ногами. -

Правда, во времена, когда Ежова с легкой руки Горького принято было называть "чудесным несгибаемым большевиком", знавшие Ежова отмечали его фиалковые глаза и приятный тенор, которым он довольно чисто пел народные песни...

Голос свой он лелеял и даже ходил на прослушивание к известному тенору. Тот сказал: "Голос можно поставить, но с таким ростом вам певцом не стать. Пойте-ка лучше в хоре, за спинами других". До поры Ежов в самом деле не высовывался из-за чужих спин. Вовремя вступил в партию, где всегда ценились рабочие кадры. Стал комиссаром в военном училище, но был арестован - за то, что в училище проникли представители "эксплуататорских классов". В страхе он тут же сдал с потрохами своего начальника. Того посадили, а Ежов получил пост секретаря парткома Марийской автономии. -

Не кормите воробушков!

-

В Москву Ежова вытащил Иван Москвин - известный партийный деятель, который сам происходил из рабочих и всячески помогал пробиться классово своим. В 1927-м он выхлопотал для скромного провинциала пост инструктора ЦК. Ежов часто бывал у Москвиных. Жена хозяина, Софья Александровна, опекала его, подкладывала лучшие куски: "Вы такой маленький, прямо воробушек, вам надо больше кушать".

Добрая женщина не думала, что ранит гостя в самое сердце. Позже, когда Москвин уже был расстрелян, Ежову пришлось решать судьбу его супруги. Ежов велел записать в протокол, что Софья Александровна пыталась отравить его. И ее расстреляли. -

Однажды зять Москвина, известный впоследствии писатель Лев Разгон, спросил тестя, что он думает о Ежове. "Хороший работник,- сказал тот. - Один у него недостаток: во всяком деле есть предел, когда надо остановиться. А Ежов никогда не останавливается". Но в партийных кругах ценили и это качество. Скоро услужливый и исполнительный коротышка подсидел самого Москвина, сменив его на посту заведующего организационно-распределительным отделом ЦК. Одной рукой он одарял - пайками, дачами, путевками на курорт, а другой карал: мог вычистить из партии. На одном из партийных застолий он и встретил Ее - главную и единственную свою любовь, не считая товарища Сталина.

- Женечка и Колюша

-

К тому времени Женечка Фейгинберг уже выбралась из родного гомельского захолустья. Первый муж, слесарь Хаютин, был скоро брошен. Зато второй, красный командир Александр Гладун, перевез жену в Москву. Началась жизнь, о которой Женя всегда мечтала: шикарные платья, заграничные поездки, встречи со знаменитостями. В 1927-м в Берлине она познакомилась с известным писателем Исааком Бабелем. Позже он показывал на допросе: "Я пригласил Гладун покататься по городу в такси, убедил ее зайти ко мне в гостиницу. Там произошло мое сближение с Гладун". Были у нее и другие любовники: светило тогдашней журналистики Михаил Кольцов, издатель Семен Урицкий...

Наконец был найден наиболее перспективный объект - скромный партийный работник Ежов, в котором наметанный Женечкин глаз угадал большое будущее. В 1928 году они поженились. -

-

Не избалованный лаской Ежов с удовольствием принимал заботу, которой его окружила супруга. Казенная квартира с голыми стенами украсилась коврами, портретами в рамках и милыми дамскими безделушками. Вечером уставшего Колюшеньку ждал горячий ужин.

Жена упросила его взять дачу, на которой - невиданное дело - развела павлинов. Все должно быть шикарно. Себя она тоже не обижала: при обыске в квартире нашли больше сотни платьев, десятки кофточек и шляпок, пять меховых шуб...

Давая выход бурной Жениной энергии, муж устроил ее работать в журнал "СССР на стройке". Журналистская работа нравилась ей. Журналисты - тоже. -

Сериал по-советски

-

Любила ли Женечка мужа? Во всяком случае, была ему благодарна за свалившуюся с неба хорошую жизнь. По малейшей его просьбе прекращала общаться со знакомыми, попавшими в опалу. Какое-то время даже хранила ему верность. Но потом темперамент Стрекозы - как ее звали в кругу кремлевских жен - вновь дал о себе знать, и снова начались романы. В отсутствие Ежова в дом захаживали писатели, артисты и прочая богема. Почему Ежов - "патологический садист", как его потом называли,- покорно сносил такое поведение супруги? Может быть, просто робел перед ней - красивой, уверенной в себе, острой на язык. А может, с детства тосковал по нормальной семье и вопреки всему верил, что обрел ее. А может, и сам изменял ей: слухи о гомосексуальных связях железного наркома ходили уже в середине тридцатых... Вот только детей у Ежовых[ не было. И в 1936-м они взяли из детского дома четырехлетнюю Наташу. Все недоумевали: страшная, в болячках... Неужели не могли найти получше?

-

А может, просто дрогнуло сердце у Жени, когда девочка бросилась к ней с криком: "Мамочка"? Тут бы и закончить всю историю. Но советский сериал только начинал раскручиваться. Звездный час в карьере Николая Ивановича настал в сентябре 1936-го, когда Сталин прислал из Сочи телеграмму с требованием "назначить тов. Ежова народным комиссаром внутренних дел". К тому времени для оправдания людоедства и перевода стрелок на случай народного недовольства вождь выдвинул тезис об "усилении классовой борьбы".

Во всех больших и малых бедах страны были повинны "враги народа". Прежний главный чекист Ягода оказался не на высоте и расстался сначала с должностью, а вскоре и с жизнью. "Корчеванием вражеских гнезд" предстояло заняться воробушку Колюше. -

Ежовые рукавицы

-

Обычное дело - неприметный воробушек мгновенно превратился в "любимого вождя", "железного наркома". Его - первого из чекистской братии - сделали маршалом, переименовали в его честь город Черкесск, славили в газетах. Впервые явившись в НКВД, он заявил: "Вы не смотрите, что я маленького роста. Руки у меня крепкие. Буду сажать и расстреливать всех, кто посмеет тормозить дело борьбы с врагами".

Чуя звездный час, желая угодить и полагая, что монаршая милость на тот момент могла быть куплена только зверством, Ежов разослал в каждую область свои разнарядки - расстрелять столько-то "врагов народа". Планы прилежно перевыполнялись.

В суматохе чекисты сводили личные счеты, а тут и граждане принялись доносить друг на друга. За неполных два года были расстреляны почти 700 тысяч человек. -

Сам нарком работал по 18 часов в сутки - подписывал ордера на арест, отсылал на утверждение ЦК смертные приговоры. Бегал по этажам лубянского здания, показывая подчиненным, как нужно применять "особые методы дознания".

Имелись в виду пытки, легализованные именно при Ежове. Началось то, что Ахматова в "Реквиеме" назвала "страшными годами ежовщины".

Немудрено, что домой он приезжал усталый. Иногда в заляпанной кровью одежде. Первым делом выпивал стакан водки, потом, проходя через гостиную, хмуро кивал сидевшим там жене и Бабелю. Писатель продолжал ходить в гости к Ежовым, хотя это было смертельно опасно. Его мучило любопытство. Он говорил Илье Эренбургу, что хочет "разгадать загадку". -

Увы, об эту загадку обламывали зубы все европейские социологи, лучшие литераторы и кинематографисты столетия: феноменальной покорности страну подвергнуть такому небывалому террору - этого никто не понимал. Не понимали и механизма превращения безобиднейших людей в неутомимых палачей, которые, едва понюхав крови, кидались уничтожать любого. Эта-то загадка маленького человека, становящегося убийцей и садистом, волновала Бабеля в годы сочинения его последней, уничтоженной в НКВД книги. Впрочем, сыграло свою роль развращающее действие власти.

-

Сразу поперли наружу все комплексы, которые до времени прятал услужливый коротыш. И прежде всего - зависть. С особым удовольствием Ежов "подводил под монастырь" людей рослых, чаще всего военных.

Лично участвовал в допросах, наслаждаясь тем, как какой-нибудь богатырь-комдив ползает по полу, униженно вымаливая пощаду и сознаваясь в любых преступлениях.

Ненавидел интеллигенцию - давало себя знать "незаконченное низшее". Доносил в ЦК обо всех "вредительских" разговорах писателей, добивался санкции на их арест. С одним исключением: никто из любовников жены не попал тогда под маховик террора. -

"Проверь всю меня"

-

Вряд ли нарком питал к "друзьям дома" особую симпатию. Но он не мог не поверить жене, которая убеждала: "Колюшенька, ну как у меня может что-то быть с этим? Погляди, какой он смешной! Просто мне с ним интересно, он хороший человек. Если его заберут, это тень на меня. И на тебя тоже". Как в воду глядела. Бывший Женечкин муж Гладун на допросах сознался, что был завербован английской разведкой через... свою жену Евгению Хаютину! Женя писала Ежову отчаянные письма с дачи (той самой, с павлинами): "Колюшенька! Очень тебя прошу проверить всю мою жизнь, всю меня... " Плакала, целовала ему руки...Чем черт не шутит - весьма возможно, что красивая и веселая Женечка действительно любила своего Колюшечку.

-

Есть обаяние власти - и есть неотменимое женское чутье, позволяющее сразу заметить перспективный объект. Но, думается, одним карьерным ростом Ежова тут дело не ограничивалось. Нет, на волю вылезли какие-то мощные подземные инстинкты.

В ничтожестве просыпается палач, и этот палач возбуждает женщину, особенно такую женщину пар экселянс, которой была, судя по всему, Женечка Ежова. Ей нравилось флиртовать с обреченными - и рисковать при этом. Словом, время было эротическое, с темным, подспудным сексуальным напряжением. Пока внизу уничтожались миллионы, наверху царила истинно римская оргия: любовь и смерть соседствовали близко, как никогда. -

Это и создавало ту ауру обреченности, дьявольскую, насквозь порочную, благодаря которой сталинское время и запомнилось выжившим как период сплошного счастья и небывалой остроты чувств. К осени 1938-го Ежов сделался ходячим пособием для учебника психиатрии. Он не только ежедневно пил, но и до одури развратничал. На суде признался: "Часто заезжал к одному из приятелей на квартиру с девочкой и там ночевал". И еще: во время попойки на своей квартире вступил в интимную связь с женой одного из подчиненных. А потом и с ним самим".

Конечно, Женя не могла не знать о причудах, запоях и загулах мужа. Да и атмосфера вокруг не радовала. Ежедневно исчезали знакомые люди, а оставшиеся шарахались от женщины, над которой нависала страшная тень всевластного коротышки. Ей, привыкшей к веселому обществу, это было невыносимо. -

Начались депрессии, дикие разносы подчиненных в журнале. Потом Женя вовсе перестала ездить на работу, целыми днями сидела дома и слушала патефон. Не радовала даже дочка: позже Наташа вспоминала, что приемная мама почти перестала обращать на нее внимание. Сделалась рассеянной, натыкалась на все, подолгу смотрела в небо. Правда, сам нарком все свои редкие свободные часы посвящал девочке - целовал ее, задаривал игрушками, расспрашивал о ее немудреных делах. А потом все кончилось. В октябре 1938-го Женя попала с диагнозом "астено-депрессивное состояние" в подмосковный санаторий, откуда ей уже не суждено было выйти. Ежова судьба любимой супруги уже не очень занимала: он сам оказался под ударом. В том же октябре в заместители ему назначили Лаврентия Берия. Стало ясно, что "хозяин" ищет ему замену. "За что?" - недоумевал Ежов. Может быть, он "выкорчевывает" мало врагов народа? И на места летели новые разнарядки по арестам и расстрелам. Один из выживших чекистов позже признался: к концу 1938-го в органах скопился материал, позволявший арестовать все население СССР.

-

Конец

-

В ноябре 1938-го Сталин прилюдно назвал Ежова "мерзавцем". И в тот же день наркома освободили от должности "ввиду болезненного состояния". Его кабинет занял Берия. Однако звонок еще не прозвенел. Ежова почему-то сделали наркомом водного транспорта.

Трясущейся рукой он писал письма Сталину, просил дать возможность исправиться. Даже предложил переименовать Москву в Сталинодар. В отличие от циника Ягоды он так и остался идеалистом. Точнее, идиотом... В апреле 1939-го его арестовали в кабинете Маленкова. Ежов хорошо знал, что его ждет, и во всем сознавался. Да, он был немецким шпионом. Да, еще и польским. Да, готовил путч и убийство лидеров партии во главе со Сталиным. Да, и жену отравил. С чего, с какой стати? Ведь, будь она жива, Женя Хаютина наверняка разделила бы участь мужа. Все знали: жену Ежов любит, верит ей. Женя рассказывала подругам, что до назначения на должность наркома он был заботливейшим мужем... Но когда дело шили наркому, в ход шло все. -

Навеки вместе

-

Глупо делать из "кровавого карлика" Ежова нового Отелло. Слишком он зависел от этой женщины, которую любил и одновременно ненавидел. Скорее всего, Евгения Соломоновна сама свела счеты с жизнью - от безысходности или от предчувствия того, что ее ждет. Уже посмертно ее все-таки объявили английской шпионкой. Погибли все ее родные, даже самый первый муж, слесарь Хаютин. Берия не пощадил и Женечкиных любовников Бабеля и Кольцова - они были расстреляны и сожжены в лубянских подвалах. Пепел закопали в общей могиле на кладбище Донского монастыря.

-

Сам Ежов был казнен 04 февраля 1940 года. В своем последнем слове он сказал: "Прошу одно: расстреляйте меня спокойно, без мучений. Разыщите мою мать и, если она жива, обеспечьте ее старость. И воспитайте мою дочь".

Лишь недавно стали известны и точная дата смерти, и место захоронения. Прах Ежова был брошен в ту же общую могилу в Донском - туда, куда уже ссыпали все, что осталось от любовников его жены. Рядом до сих пор стоит неприметный столбик с надписью: "Евгения Соломоновна Хаютина". И после смерти причудница-судьба поместила их рядом.

-

А вот ещё один любопытный материал на ту же тему:

- Юлиан Семенов. Отчаяние., "ДЭМ", Москва, 1990

-

... Глядя тогда на него, Берия испытывал ужас, ибо он-то уже знал одну из причин предстоящего устранения Ежова: Сталин был увлечен его женой -- рыжеволосой, сероглазой Суламифью, но с вполне русским именем Женя. Она отвергла притязания Сталина бесстрашно и с достоинством, хотя Ежова не любила, домой приезжала поздно ночью, проводя все дни в редакции журнала, созданного еще Горьким; он ее к себе и пригласил. Сталин повел себя с ней круче -- в отместку Женя стала ежедневно встречаться с Валерием Чкаловым; он словно магнит притягивал окружающих; дружили они открыто, на людях появлялись вместе. Через неделю после того, как это дошло до Сталина, знаменитый летчик разбился при загадочных обстоятельствах. Женя не дрогнула: проводила все время вместе с Исааком Бабелем; он тоже работал в редакции; арестовали Бабеля. Сталин позвонил к ней и произнес лишь одно слово: "Ну?" Женя бросила трубку. Вскоре был арестован Михаил Кольцов, наставник, затем шлепнули Ежова -- тот был и так обречен, "носитель тайн"...

-

-

________________________________________

... А теперь несколько слов о человеке, который не имел непосредственного отношения к Темниковским лагерям. Этот рассказ косвенно касается писателя Бабеля. С нами сидела домработница Ежовых. К сожалению, не помню ни имени ее, ни фамилии. Она была удивительно незаметной. Однажды (это было летом, то ли сорокового, то ли тридцать девятого еще года) она вышла на крыльцо, перекрестилась и сказала: “Царство небесное, царство небесное...” — была годовщина смерти жены Ежова, Евгении Соломоновны. -

Когда Ежов стал наркомом внутренних дел, жену его назначили ответственным редактором двух журналов — “Советской женщины” и “СССР на стройке”. До этого она служила скромным техредом в Детгизе. Все, кто с ней встречался по работе, говорили, что она была чуткий, хороший человек, воспитанный, вежливый; что она не такая, как другие выдвиженцы, которые заносились невесть куда.

Мне рассказывали о ней и до того, как я села. Говорили, например, что когда Сталин звонил им домой, она бросалась в спальню, прятала голову под подушку и стояла так, на коленях, пока разговор не прекращался. В конце концов она застрелилась.Известно, что Евгения Соломоновна очень дружила с Бабелем. Позднее, уже когда я была реабилитирована и работала в редакции “Журнала Мод”, у нас сотрудничал один старый журналист, Измаил Уразов. Когда Евгения Соломоновна была ответственным редактором журнала “СССР на стройке”, он работал там же — то ли ответственным секретарем, то ли завредакцией. И он рассказывал мне, что по субботам (тогда суббота была рабочим днем) к ним в редакцию приезжал Бабель. И они с Евгенией Соломоновной редактировали текст журнала. И еще Уразов указал на некоторые номера, автором текста которых был Бабель. Свекле посвященный и еще что-то такое, в том же роде.

И еще о Бабеле. То, что мне рассказывала его вторая жена, Антонина Николаевна Пирожкова.

В 37-м году Бабель, по ее словам, много и свободно говорил, острил и шутил непозволительным образом, как тогда не было принято. И она в страхе, вполне естественном, пыталась повлиять на него, но он не слушался. И тогда она решила выбрать кого-нибудь из друзей Бабеля и попросить поговорить с ним — о том, что надо вести себя все-таки поосторожнее. Ведь, кроме всего прочего, есть много дураков, которые любое слово могут истолковать по-своему.

Ближайшими друзьями Бабеля были Михоэлс и Эйзенштейн. Это не подходило. Дружил он с Олешей, который тоже себе позволял Бог знает что. И она решила обратиться к Фуреру — секретарю то ли Московского обкома партии, то ли Московского горкома. Сравнительно новый человек. Переведен из Донбасса, где был секретарем Донецкого обкома. Интеллигентный; во всяком случае, старался выглядеть таковым. В Москве он сразу завел дружбу с Кукрыниксами, с Бабелем, еще с какими-то прогрессивными, не скованными партийной дисциплиной и служебным положением людьми.

Вот этого Фурера она и решила попросить поговорить с Бабелем. Позвонила ему, и он назначил свидание в своем то ли обкоме, то ли горкоме. Она была беспартийная, он выписал ей пропуск, и она пришла.Здание было старинное, в комнате горел камин. Фурер очень оживленно чистил свой стол и бросал бумаги в огонь. Он извинился перед Антониной Николаевной, сказал, что завтра уезжает в командировку и хочет оставить все в порядке. Сказал, что внимательно ее слушает, понимает и запоминает, что она говорит, и сжигание бумаг это просто такая механическая работа.

— Ради Бога не обижайтесь, у меня мало времени, мне некогда будет это делать потом.

Она пожаловалась ему, что Бабель позволяет себе острить: такого-то посадили, потому что он лучший знаток Тацита в мире, такого-то — потому, что он лучше всех немцев на свете знает творчество Гейне, и так дальше.

Фурер поддакивал:

— Вы совершенно правы. Я поговорю с Исааком Эммануиловичем. Так много дураков, могут неверно истолковать его слова, его остроумие. Я обязательно его приглашу и поговорю с ним.

Он очень мило держался с ней, проводил ее до двери, поцеловал одну руку, потом другую. Очень внимательно посмотрел ей в глаза. И в ту же ночь застрелился.

Это не спасло его репутацию. Он был объявлен врагом народа. И с нами в пересыльной камере Бутырской тюрьмы сидела его жена, балерина Катенька. И еще об одном писателе. Одесский еврейский писатель — Натан Михайлович Лурье. Он был репрессирован в период борьбы с космополитизмом и попал не более и не менее как на Колыму, и там работал на каких-то страшных рудниках. Рассказывая мне все это уже в пятьдесят седьмом году, после его и моей реабилитации, он и тогда не произнес ни слова о том, что там добывалось.

Рассказывал, что в отчаянии написал письмо лично Фадееву, с которым был хорошо знаком. Передал он это письмо через кого-то из начальников, которому оказывал большие услуги — писал конспекты по краткому курсу партии, резолюции каких-то собраний партийных. И за это они к нему благоволили.Ну, написал он Фадееву, не надеясь на то, что дойдет. И однажды, довольно скоро, он возвращался с работы. Как раз было лето, длинный световой день, и когда он проходил мимо конторы, на крыльце стояло все начальство, вся администрация. По правилам внутреннего распорядка мы обязаны были здороваться с начальством. И он поздоровался. А они ему хором, дружно ответили: “Здравствуй, Натан Михайлович!” Это было совершенно невероятно. Там даже самых “заслуженных” по имени-отчеству не называли никогда.

Его попросили зайти в контору и вручили ответ Фадеева в конверте, на котором были все титулы Фадеева — депутат Верховного Совета, секретарь Союза писателей и т.д. В письме было: “Дорогой Натан Михайлович... Я получил твое письмо... я передал его кому следует... я верю в то, что несправедливость будет исправлена, что справедливость восторжествует... что твоим делом займутся... а ты, главное, не теряй бодрость, мужество... Я знаю тебя как смелого гордого человека, прошедшего войну” и что-то еще в том же духе.

Ну, что ж, какие были последствия? Его не освободили тут же, но, все-таки, подняли на поверхность, то есть, он перестал работать в шахте, а работал уже каким-то “придурком”, как это у нас называлось; и отношение к нему изменилось, и из лагеря, когда их стали выпускать, он вышел одним из первых. В первой партии. И он просил при нем не говорить о Фадееве плохо.

Напоследок мне хочется рассказать о том, как вели себя люди, которых я хорошо знала на воле, как мы привыкли тогда говорить. Помнили они о нас или забыли. Боялись нас или нет. Что они говорили о нас, как они оценивали то, что произошло с нами.

-

Когда меня арестовали, моей дочери было три годика без одного месяца. Мама отводила ее к моим близким друзьям, это семья художников Элькониных, а сама бегала по прокуратурам, справочным на Кузнецком мосту и т. д.

Надежда Михайловна Эльконина, ныне покойная, брала за ручку мою дочь, другой рукой — свою дочь и выходила с ними гулять на Тверской бульвар. Там девочки играли в песочнице.

И вот однажды мимо проходила Мара Сергиевская, моя близкая подруга, жена Ивана Васильевича Сергиевского, подающего большие надежды молодого пушкиниста. И когда она увидела мою трехлетнюю дочь, она воскликнула с ужасом:— Надя! Что вы делаете? Вы с ума сошли! Вы отдаете себе отчет? Ведь это девочка Али Тартак.

Мара Сергиевская была очень тонкий человек. Она убаюкивала свою девочку не песенками, а стихами Блока, Гумилева, Ахматовой...

И еще один пример.

Моей дочери четырнадцать лет. Мама работает в ТАССе. Там организовывались экскурсии в Оружейную палату Кремля. Объявление приглашало записываться с членами семьи. Собственно, ради своей внучки мама и записалась. Прошло три месяца. И председатель месткома ей говорит:

— Мы вот тогда-то и тогда-то идем на экскурсию в Кремль. Вы, Сарра Марковна, включены в список, а ваша внучка — уж извините. Ее мы включить не можем, ведь у нее родители репрессированы. (А я тогда уже была свободной.)

И третий случай: моей дочери восемнадцать лет, студентка первого курса московского вуза. Она приехала к моей двоюродной сестре, к своей тете. Сын сестры обещал ей покроить и даже сшить шаровары, в которых тогда занимались спортом. Она застала там двух человек, ей незнакомых. Один из них так начал нервничать, чуть не на стенку лез. Он хотел уйти. Его уговаривали этого не делать, и дочь поняла, что это из-за нее. Штаны ей были очень нужны, но как только их быстро скроили и сшили, она ушла. Закрывая за ней дверь, тетя, моя кузина, сказала:

— Танечка, ты знаешь, кто это? Это дядя Валя.

То есть это мой двоюродный брат, дядя моей дочери. Вот какой ужас внушали даже наши дети.

Это было в 1952 году. Прошло тридцать лет, и как-то дядя Валя приехал в Москву. Мы не виделись ни разу за это время. Он жил и работал в Ашхабаде. Другой двоюродный брат захотел созвать всех родственников, и меня пригласил. Я сказала, что я никогда не сяду за один стол, никогда не подам руки вот этому самому “дяде Вале”. Он мне не поверил. Рассказал Валентину. И тот удивился: “Как это Аля не понимает такие вещи? Она-то лучше других должна понимать”.

Это был 82-й год. Сталина уже вышвырнули из Мавзолея, и нам казалось, что люди хоть что-то поняли. Разумеется, не все себя так вели. Большое участие принимал в моей судьбе и никогда не стыдился того, что мы были друзьями, известный детский писатель Лев Кассиль. А Сергей Михалков, встретив меня у Кассиля, когда я впервые приехала в Москву, сказал:

— Вы не представляете себе, как мы рады видеть человека, который вернулся оттуда, где были вы...

Запись сделана в 1990 г.

Автор: Вадим Эрлихман

ИсточникА вот собственноручные признания супруга Евгении Соломоновны Николая Ежова:

Заявление арестованного Н.И.Ежова в Следственную часть НКВД СССР 24 апреля 1939 г.

Считаю необходимым довести до сведения следственных органов ряд новых фактов характеризующих мое морально-бытовое разложение. Речь идет о моем давнем пороке - педерастии. Начало этому было положено еще в ранней юности когда я жил в учении у портного. Примерно лет с 15 до 16 у меня было несколько случаев извращенных половых актов с моими сверстниками учениками той же портновской мастерской(эдакий портняжка!). Порок этот возобновился в старой царской армии во фронтовой обстановке. Помимо одной случайной связи с одним из солдат нашей роты у меня была связь с неким Филатовым, моим приятелем по Ленинграду с которым мы служили в одном полку. Связь была взаимноактивная, то есть «женщиной» была то одна, то другая сторона. Впоследствии Филатов был убит на фронте. -

В 1919 году я был назначен комиссаром 2 базы радиотелеграфных формирований. Секретарем у меня был некий Антошин. Знаю, что в 1937 году он был еще в Москве и работал где-то в качестве начальника радиостанции. Сам он инженер-радиотехник. С этим самым Антошиным у меня в 1919 году была педерастическая связь взаимноактивная. В 1924 году я работал в Семипалатинске. Вместе со мной туда поехал мой давний приятель Дементьев. С ним у меня также были в 1924 году несколько случаев педерастии активной только с моей стороны. В 1925 году в городе Оренбурге я установил педерастическую связь с неким Боярским, тогда председателем Казахского облпрофсовета. Сейчас он, насколько я знаю, работает директором художественного театра в Москве. Связь была взаимноактивная.

-

Тогда он и я только приехали в Оренбург, жили в одной гостинице. Связь была короткой, до приезда его жены, которая вскоре приехала. В том же 1925 году состоялся перевод столицы Казахстана из Оренбурга в Кзыл-Орду, куда на работу выехал и я. Вскоре туда приехал секретарем крайкома Голощекин Ф. И. (сейчас работает Главарбитром). Приехал он холостяком, без жены, я тоже жил на холостяцком положении. До своего отъезда в Москву (около 2-х месяцев) я фактически переселился к нему на квартиру и там часто ночевал. С ним у меня также вскоре установилась педерастическая связь, которая периодически продолжалась до моего отъезда. Связь с ним была, как и предыдущие взаимноактивная.

-

А что же Ежов? да чтобы обмануть общественное мнение-завёл себе семью,но законную супругу,как женщину

естественно не чтил - можно понять её женскую долю! Впрочем... Вот ещё один любопытный рапорт: -

Народному комиссару внутренних дел Союза ССР

- Комиссару государственной безопасности первого ранга

-

Тов. Берия

Рапорт -

Согласно вашего приказания о контроле по литеру «Н» писателя Шолохова доношу: в последних числах мая поступило задание о взятии на контроль прибывшего в Москву Шолохова, который с семьей остановился в гостинице «Националь» в 215 номере. Контроль по указанному объекту длился с 3.06. по 11.06.38 г. Копии сводок имеются.

-

Примерно в середине августа Шолохов снова прибыл в Москву и остановился в той же гостинице. Так как было приказание в свободное от работы время включаться самостоятельно в номера гостиницы и при наличии интересного разговора принимать необходимые меры, стенографистка Королева включилась в номер Шолохова и, узнавши его по голосу, сообщила мне, нужно ли контролировать, Я сейчас же об этом доложил Алехину, который и распорядился продолжать контроль. Оценив инициативу Королевой, он распорядился премировать ее, о чем был составлен проект приказа. На второй день заступила на дежурство стенографистка Юревич, застенографировав пребывание жены тов. Ежова у Шолохова.

Контроль за номером Шолохова продолжался еще свыше десяти дней, вплоть до его отъезда, и во время контроля была зафиксирована интимная связь Шолохова с женой тов. Ежова.

Зам начальника первого отделения 2-го специального отдела НКВД лейтенант госбезопасности (Кузьмин)12 декабря 1938 года

-

Фрида Пинта

-

-

- До недавнего времени никому не известная 24-летняя девушка Фрида Пинта, сыгравшая небольшую роль в оскароносной драме Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб", стала индийской суперзвездой.

-

Cюрпризы просто посыпались на красотку: Вуди Аллен приготовил ей главную роль в своем новом фильме, папарацци следуют по пятам, журналисты жаждут взять интервью.

-

-

Помимо этого, юной актрисе представилась возможность выступить в роли модели на показе последней коллекции Dolce&Gabbana на Миланской неделе моды. Фрида с этой ролью справилась отменно, известные дизайнеры остались довольны сотрудничеством со знойной индианкой.

-

-

А на этой неделе Фрида подписала контракт с Estee Lauder, теперь молодая звезда — официальное лицо модного бренда.

-

-

А вот ещё один материал о восходящей звезде:

После успеха фильма «Миллионер из трущоб», получившего 8 статуэток Оскара, актриса, сыгравшая роль взрослой Латики – Freida Pinto – до сих пор не сходит с множества обложек, красных дорожек и экранов.

-

-

За 5 месяцев этого года она успела побывать на 7 обложках журнала Cosmopolitan (кстати, на обложке российского Cosmo за июнь тоже она), обложке индийского Vogue и обложке Maxim, прогреметь на весь мир индустрии моды сплетнями о том, что она станет новым лицом Estee Lauder. Впрочем, представители компании пока не отрицают, но и не подтверждают данную информацию. Если индийская дива все же станет лицом известной косметики, она пополнит ряды Гвинет Пэлтроу и Элизабет Херли, которым удавалось отлично отражать концепцию марки. А L’oreal уже сделали ее лицом марки.

-

-

На неделях моды Фрида Пинто сидела в первых рядах и практически стала подружкой Скарлет Йохансон за время выставки Beauty in Vogue в Милане.

-

Но, что самое интересное, успех актрисы не обошел вниманием и Дом Chanel. Мало того, что актриса была в числе special guests, так она еще и умудрилась потом попасть на закрытое мероприятие в салоне Haute-Couture Дома Chanel (Париж, Rue Cambon).

-

-

По окончании мероприятий Карл Лагерельд лично устроил актрисе показ всего здания и эксклюзивный шопинг в Chanel. Может, она станет лицом не только Estee Lauder? Сомневаюсь, но откуда столько знаков внимания?

-

-

Чем заслужена столь большая честь? Небольшой ролью в нашумевшем фильме? Думаю, что эта роль того не заслуживает, ведь фактически актриса была задействована лишь в трети фильма. Девочке, которая играла маленькую Латику, роль досталась гораздо сложнее. Да и Оскара Пинто не получила. Так чем же она так хороша?..

-

-

Лицо, безусловно, красивое и яркое, в общем, внешность очень приятная, но мало ли актрис с приятной внешностью в современно шоу-бизнесе? Видимо, пришло время быстро развивающейся Индии с ее миллионерами и своим поколением актрис и моделей занимать свое место и в моде, и в светской жизни. Пинто – прекрасная возможность. Но только не так агрессивно. Ее же до этого вообще мало кто знал, а теперь ради нее приходится прогибаться Карлу Лагерфельду. Мне это, откровенно, не понятно.

Автор: Д.К.

Источник

-

Бренда Джойс

-

-

Известная американская актриса Бренда Джойс (Brenda Joyce), сыгравшая в пяти фильмах про Тарзана его подругу Джейн, умерла в возрасте 92 лет, сообщает Associated Press.

-

-

Актриса скончалась 4 июля от пневмонии в доме престарелых в Санта Монике, последние годы жизни она страдала от старческого слабоумия.

Бренда Джойс, настоящее имя которой Бетти Либо (Betty Leabo), родилась 25 февраля 1912 года. Она сыграла во многих картинах, но известность ей принесла именно роль Джейн в фильмах про Тарзана. -

-

Впервые Джойс появилась в "Тарзане" еще в 1940-х годах. Среди фильмов, в которых сыграла актриса: "Волшебный фонтан Тарзана", "Тарзан и русалки", "Тарзан и охотница" и другие. Свою последнюю роль в кино Бренда Джойс сыграла в 1949 году. - Источник

|

|

|

|

-

Рэйн Прайор

-

-

Отмечающая на днях свое 40-летие американская комедийная актриса Рэйн Прайор – дочь афро-американского актера Ричарда Прайора и американской танцовщицы-еврейки Шелли Бонус. Она торжественно исполняет старинную еврейскую «Кол Нидрэ», не забывая при этом поправлять свой шикарный африканский парик. «Ничего нет более удивительного, чем то, что я одновременно и черная, и еврейка», - улыбается Рэйн. Она вспоминает, как ее бруклинская бабушка учила ее зажигать субботние свечи и готовить «латкес».

-

В 18 лет Рэйн стала играть девочку-сорванца в телефильме канала ABC "Атаман класса", но, увы, испытание славой повлекло за собой и пристрастие к алкоголю, и громкие любовные скандалы. К счастью, в начале 90-х годов с помощью еврейской благотворительной службы Бейт-тшува девушке удалось справиться со всеми недугами, и она до сих пор на всех своих концертах благодарит раввина Марка Боровица, который помог Рэйн вновь почувствовать себя не только актрисой, но и еврейкой. Она начала изучать ТАНАХ и исполнять песни Шломо Карлебаха и Дебби Фридман. «Одно время я даже думала выучиться на кантора», - признаётся Рэйн Прайор.

-

-

В то же время она начала писать серию автобиографических песен и сценок, которые вылились в яркое шоу «Жареный цыпленок и латкес». Актриса поначалу нервничала, не зная, какой будет реакция на ее шоу со стороны родственников отца и матери, но и тем, и другим работа Рэйн понравилась – в том числе и ее полностью парализованному с 1991 года отцу-афроамериканцу. Сегодня Рэйн Прайор – не просто чернокожая еврейка, она исповедует иудаизм и приобщает к нему своих детей. «Я должна передать им всю глубину еврейского наследия», - говорит актриса.

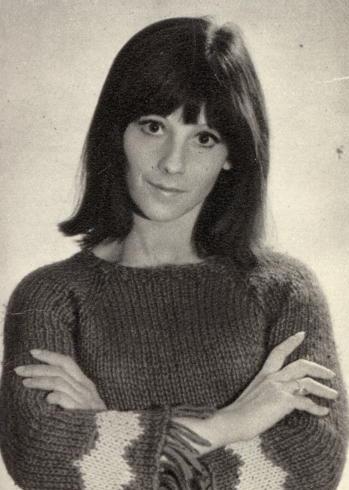

Татьяна Гринденко

-

- Татьяна Гринденко является исключительным явлением современной русской скрипичной школы.

Начала заниматься музыкой с 6 лет в г.Харькове, затем в Санкт-Петербурге и в Центральной музыкальной школе в Москве. В 8 лет сыграла свой первый концерт И.С.Баха с симфоническим оркестром. Закончила Московскую государственную Консерваторию им. П.И.Чайковского.

Татьяна Гринденко добилась выдающихся результатов в Международных конкурсах:

Первая Премия и Золотая Медаль Всемирного Конкурса молодых исполнителей в Софии ( 1968 г.),

Лауреат IV Международного конкурса имени П.И.Чайковского в Москве ( 1970 г.),

Первая Премия Международного Конкурса имени Г.Венявского в Польше (1972 г.).

- С этого времени Татьяна Гринденко ведет активную концертную деятельность, играет с ведущими советскими и европейскими оркестрами. Но круг ее музыкальных интересов не ограничивается только академической музыкой.

С 1976 г. Татьяна Гринденко вошла в состав рок-группы "Бумеранг", созданный на базе Экспериментальной студии электронной музыки, а затем в рок-группу "Форпост". Участвовала в различных авангардных акциях и фестивалях.Эта деятельность в условиях советского государства воспринималась как инакомыслие и с 1978 по 1988 г.г. артистическая карьера Татьяны Гринденко "погружается в молчание": ей были запрещены гастрольные поездки, записи на радио и пластинки.

Несмотря на это она создает в 1982 г. первый в России ансамбль "Академия старинной музыки", использующий аутентичную манеру исполнения старинной музыки на оригинальных инструментах. Ансамбль в короткое время получил широкую известность и признание в Советском Союзе.

С 1989 г. Татьяна Гринденко с Академией старинной музыки постоянно приглашается и играет с огромным успехом на международных фестивалях старинной музыки в Бостоне, Глазго, Потсдаме, Стокгольме, Утрехте, Шлезвиг-Гольдштейне, Штириарте, Бремене, Нойшвайштайне, Локкенхаусе, Кортрике, Райнгау, Вене и других.

Особый интерес представляет многолетнее творческое сотрудничество Татьяны Гринденко с Гидоном Кремером. Им посвящены "Concerto grosso" N 1 Альфреда Шнитке, "Tabula Rasa" Арво Пярта, последняя композиция Луиджи Ноно "Нау que caminar" sonando. Многие известные композиторы посвящают Татьяне свои работы: В.Артемов, А.Бакши, П.Карманов, В.Мартынов, А.Пярт, В.Сильвестров, И.Соколов, А.Шнитке.

Сегодня Татьяна Гринденко ведет активную концертную деятельность как солистка, работает с такими симфоническими оркестрами как Венский Филармонический оркестр, Оркестр Берлинской Филармонии, "Гевандхаус"(Лейпциг), Дрезденская Штаатскапелла, с Симфоническими оркестрами Бруклина, Лос-Анджелеса, Французского Радио, RAT Милана, Турина, Рима, оркестрами Московской и Санкт-Петербургской Филармоний и другими. Ее партнеры по сцене - К.Кондрашин, К.Мазур, Г.Рождественский, Ю.Темирканов, В.Федосеев, В.Ашкенази, Ф.Брюгген, Х.Холлигер, М.Рострапович, В.Афанасьев, Ю.Башмет, Г.Кремер, А.Любимов, А.Менезес, Б.Пергаменщиков, А.Штайер и другие.

В 1997 г. Т.Гринденко с Академией старинной музыки осуществила премьеру оперы Владимира Мартынова "Упражнения и танцы Гвидо" на фестивале "САКРО-АРТ" в г.Локкум в Германии.-

В 1998 г. ею осуществлена музыкальная премьера оперы Б.Галуппи "Il Re-Pastore" в оперном театре г.Удине в Италии.

В 1999 г. она музыкальный руководитель постановки спектакля "Моцарт и Сальери" (музыка - В.Мартынова, режиссер - А.Васильев) в Московском театре "Школа драматического искусства".

В 1999г. Татьяна Гринденко основала ансамбль "ОПУС-ПОСТ." cпециально для осуществления проекта "Новое сакральное пространство", в основу которого положена концепция композитора Владимира Мартынова. Суть концепции - это осознание необратимости процесса крушения фундаментальных принципов, служащих базисом композиторской музыки и рождение нового пространства музицирования.

Ансамбль "OPUS-POSTH." - явление абсолютно уникальное в современной российской культуре. Совместно с ведущими художниками видео-арта, поэтами, Ансамблем осуществлены мультимедийные проекты "Бах-2000", "Ночь в Галиции", "Времена года", "Русско-немецкий Реквием", "Игры Ангелов и людей", "Песня песней".-

В репертуар Ансамбля входят произведения В.Мартынова, А.Пярта, Ф.Гласса, Я.Ксенакиса, А.Кнайфеля, Г.Канчели, С.Гербера, П.Дрешера, Д.Адамса и других. Ансамблем "ОПУС-ПОСТ." в 2000-20001 г.г. были выпущены СD: "Ночь в Галиции" (В.Мартынов), "Come in" (В.Мартынов), "Семь слов Спасителя на Кресте" (Й.Гайдн) на фирме ССn'С RECORDS. Записи Татьяны Гринденко выходили на студиях Мелодия, Eurodisk, Ondine, Deutsche Grammophon, Erdenklang Musikverlag & CCn'C RECORDS, RCA, ECM, Wergo. -

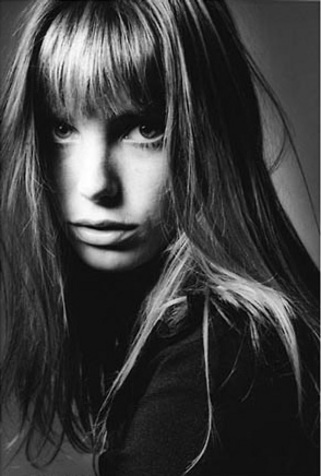

Вероника Полонская

-

Вероника Полонская, дочь известного актёра немого кино, молоденькая актриса МХАТа, обаятельная, красивая, простая и искренняя, без труда влюбила в себя Маяковского. После первого неизбежного недоумения неожиданно привыкла к нему и привязалась сама. «По тебе регулярно тоскую, а в последние дни даже не регулярно, а чаще», — пишет Маяковской Яковлевой в Париж. В это же время регулярно, и даже чаще, у него бывает Полонская. В июле поэт едет на юг, шлёт письма Яковлевой, там же в Хосте встречается с Полонской и, когда они расстаются на время, и её засыпает телеграммами. Так что спорные строчки «я не спешу и молниями телеграмм...» могут относиться и к одной, и к другой женщине.

-

Осенью Маяковский хлопочет о поездке в Париж, очевидно, чтобы встретиться с Яковлевой. Полонскую же в это время нежно любит, называет «невесточкой» и строит с ней планы на будущее. Последнее письмо отправлено Яковлевой в октябре уже после запрета на выезд за границу, связанного со странными обстоятельствами. Возможно, не последнюю роль в запрете сыграла инициатива Бриков по чисто личным мотивам. Яковлева воспринимает его отсутствие как добровольный отказ, тем более что до неё доходят слухи о его женитьбе. В январе Татьяна Яковлева сама выходит замуж. Маяковский так переживает, что тут же требует от Полонской узаконить их отношения. И вот только сейчас выясняется самое главное. Вся беда в том, что и Вероника Витольдовна Полонская не принадлежала одному Маяковскому. Более того, она была замужем и никак не могла признаться мужу в измене.

-

И снова эта страшная закономерность, вечное проклятие необладания, преследующее Маяковского всю жизнь. Вероника Полонская не может (или не хочет) развестись с мужем, не оставляет театр, как того требует Маяковский. Маяковский становится одержимым, то он клянётся ей в вечной любви, то угрожает, оскорбляет, мучает и её и себя. Он лихорадочно мечется в поисках выхода из этой ловушки, везде чудятся ему насмешки, враждебность, унижение, в это время он постоянно болеет гриппом. Особенно «любящие» его друзья утверждают, что Маяковский болен не гриппом, а сифилисом. Обычно шумный и весёлый, он превращается в злого и мрачного зануду. Ему кажется, что он выглядит смешным и нелепым. Оказывается, для него это страшно — быть смешным!

-

Но он действительно становится посмешищем в глазах всех официанток кафе рядом с МХАТом, где часами ждёт Полонскую. Вероника часто опаздывала, не приходила совсем или появлялась вместе с мужем Яншиным. 12 апреля Маяковский записывает план последнего, решительного разговора с Полонской, в котором несколько раз повторяет: «Я не смешон... нельзя быть смешным...» Там же он записывает о самоубийстве: «Я не кончу жизни, не доставлю такого удовольствия Художественному театру». Бред, безумие, в общем-то свойственное ему от природы, становится сутью его существования.

-

Полонская в ужасе, она просит его обратиться к врачу, но Маяковский в ответ дико смеётся, снова и снова устраивает страшные скандалы и садомазохистские приступы. Маяковский теперь совершенно больной человек, и не временно больной, а больной всегда, постоянно, находящийся на грани безумия. Его состояние стремительно ухудшается: резкая смена настроений, навязчивая мысль о самоубийстве, вечные занудливые придирки ко всем окружающим. После рокового выстрела Веронике Полонской «товарищ правительство» в лице кремлёвского чиновника Шибайло не без помощи Лили Брик предложило путёвку в дом отдыха. Она отказалась.

-

Вот ещё один источник:

Легендой при жизни ее сделала строка в предсмертном письме поэта: «Товарищ Правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская».

Наверное, с той самой поры ее жизнь текла как бы по двум руслам. Одно— дорога мифа, обретавшего в разное время разную окраску, другое русло — судьба простая, женская: замужество, рождение сына... Судьба актрисы, не ставшей звездой экрана, хотя она удачно снялась в нескольких известных картинах; не обретшей и шумной сценической славы, игравшей, впрочем, главные роли в спектаклях, поставленных Завадским, Лобановым, Немировичем-Данченко. - Последнее пристанище Вероники Витольдовны Полонской — Дом ветеранов сцены, две маленькие комнатки вроде каюты корабля. На стенах крохотной гостиной — фотографии: жизненная история хозяйки дома и отчасти история нашей литературы, с ее трагическими катаклизмами. Вот красивый мужчина и прелестная девчушка в матроске, с бантом в кудрявых волосах. Витольд Полонский, один из «королей» русского дореволюционного кинематографа, чья звезда сверкала в начале века рядом с именами Веры Холодной, Веры Каралли, Владимира Максимова.

-

— Сколько вам лет на этом снимке, Вероника Витольдовна?

— Восемь... Нет, семь. Все уходит из памяти, даже названия картины уже не вспомнить. Осталось только воспоминание о какой-то красивой белой спальне, где я играла с папой, а нас в это время снимали в кино.

— Вы боялись камеры?

- Нисколько. У меня были и другие детские роли. Потом меня уже не приглашали — отец умер, и все кончилось. Я ведь и фильмов с его участием почти не видела, только «Клару Милич» по Тургеневу.

Об отце мне рассказывала мама, Ольга Гладкова, актриса из Малого театра, она тоже играла в кино. По ее словам, манера игры у отца была, можно сказать, современной: очень скупое выражение чувств, любовь к подтексту, никогда он не рвал страсти в клочья, как ни модно это было в то время. Витольд Полонский, актер Малого театра, появился на съемочной площадке, приглашенный режиссером Алексеем Чардыниным на роль Андрея Болконского в экранизации «Войны и мира».

Рука у Чардынина оказалась легкой — с тех пор Полонский снимался из фильма в фильм. Он умер, когда Веронике (дома ее звали Норой, в честь любимой ибсеновской героини) было немногим больше десяти лет. А еще через семь лет она поступила в студию при Художественном театре: вопрос о выборе профессии для нее никогда не стоял — театр и только театр! Она училась в студии у Николая Баталова, Юрия Завадского, позже встречалась со Станиславским, играла в спектакле «Наша молодость», поставленном Немировичем-Данченко. И чуть раньше успела сняться в картине «Стеклянный глаз» у режиссеров Лили Брик и Владимира Жемчужного.

— Каким режиссером была Лиля Юрьевна Брик? Кажется, она и сама снималась?

— Да, но в других картинах. Человек она была очень талантливый, причем в разных областях. Писала, прекрасно лепила, играла в кино. Бог ее многим наградил...

«Стеклянный глаз» состоит из двух частей. Первая — документальная — демонстрирует необыкновенные возможности «десятой музы», проникающей в любые сферы жизни, запечатлевая, свидетельствуя, воспевая... Кинодокумент — превыше всего... С тем же неуемным задором авторы низвергают игровое кино, пародируя американские боевики.

Здесь-то и снялась Вероника Полонская в роли юной героини — очаровательная, стройная, очень пластичная, в самом деле походившая на американских «звезд» той поры...

— Вторая моя картина — «Конвейер смерти» Ивана Пырьева. Со мной снимались молодые Тамара Макарова и Ада Войцик. Мы играли подруг, у каждой своя судьба. Одна — праведница, борец за социальные права, другая — колеблющаяся, а третья сходит с пути истинного. Эта роль мне и досталась. Еще помнится общение на съемках с Михаилом Астанговым.

— А как работалось с Пырьевым?

- Интересно и трудно. Талантлив он был, несомненно, но в еще большей степени нетерпим — до курьезов... Однажды я приехала на съемку и предупредила, что у меня в этот день генеральная репетиция в Художественном театре. Для меня это было огромное событие: партнеры — Качалов, Книппер-Чехова... Но на съемке, как всегда, что-то не складывалось, и меня не успели снять. Я попросила Пырьева отпустить меня. Он — ни в какую... Запер в своем кабинете. Одного не учел — в кабинете был телефон. Я позвонила заведующему труппой Художественного театра Калужскому. Тот устроил Пырьеву скандал, приехала машина и забрала меня в театр. А на съемках «Трех товарищей» у нас была совсем другая обстановка.

— Так и режиссер другой! Семен Тимошенко!

— Конечно! А для меня еще сюрприз: мой партнер Николай Петрович Баталов, у которого я когда-то училась. Играли и Михаил Жаров, и Анатолий Горюнов, и Татьяна Турецкая. Работалось просто чудесно. Мне нравилось, что на съемочной площадке нет суеты, криков. Просто течет наша жизнь, люди ссорятся, мирятся, встречаются, расстаются. -

Может быть, поэтому фильм «Три товарища» жив до сих пор? Хотя смотрится он, разумеется, с соответствующими поправками на время. Есть в этой милой картине та задушевность, которая связывает старый фильм со зрительным залом.

В кино мне почему-то всегда доставались такие роли, как Ирина,— оскорбленная вечной занятостью мужа, она уходит к другому. Хотя, поверьте, моей человеческой природе они не соответствовали. Режиссеры покупались на внешние данные. Принадлежность к бывшему высокому сословию угадывалась легко, а это одно в то время не нравилось, во мне видели «обманщицу», «прожигательницу».

Этот минус сыграл в моей жизни дурную роль. К стыду своему, я плохо знаю историю своей семьи, с отцовской и с материнской стороны. С детства постоянно слышала, что «дворянская кровь» - это ужасно! А в роду моей матери — Михаил Бестужев-Рюмин, казненный декабрист. У меня есть его портрет в детском возрасте. -

Был и такой случай. Ехали мы с бабушкой на лошадях из Гурзуфа в Ялту. Я была тогда ребенком. Неожиданно бабушка остановила извозчика и сказала мне: «Пойдем поклонимся нашему родственнику Петру Нестерову. Здесь его могила». Нестеров — один из первых русских летчиков, он совершил знаменитую «мертвую петлю». Двоюродный брат бабушки — Дмитрий Иванович Менделеев, так что наша семья в некотором свойстве с Блоком... И надо было все это скрывать!..

А дворянок я играла — в 60-е годы снялась в «Войне и мире» у Бондарчука. Были другие подобные роли. Но кино так и не вошло по-настоящему в мою жизнь, я все отдала театру. На съемках мне было неуютно — нет непрерывности жизни в роли.

Я кино как зритель люблю и сейчас слежу за новыми картинами. Огромное впечатление произвело «Покаяние». А недавно — «Маленькая Вера». Кто-то говорит — шокирует фильм! Нисколько. Шокирует тогда, когда эротику ради самой эротики показывают. А здесь все о нашей боли...

...И еще несколько портретов, которые так вписываются в интерьер комнаты Вероники Полонской. Фотографии Маяковского...

- Я познакомилась с Владимиром Владимировичем отчасти благодаря кинематографу. После съемок в «Стеклянном глазе» меня пригласил на бега муж Лили Юрьевны, Осип Максимович Брик. Это было в 1929 году. В то же день мы встретились ещё раз – у Валентина Петровича Катаева. А потом стали видеться чаще, почти каждый день. Когда он стал читать мне свои стихи, я была потрясена. Читал он прекрасно, у него был настоящий актерский дар. Помню хорошо, как он читал «Левый марш», раннюю лирику... -

Человек он был со сложным, неровным характером, как всякая одаренная личность. Бывали резкие перепады настроений. Было нелегко, к тому же у нас была большая разница в возрасте: мне двадцать один год, ему тридцать шесть. Это вносило определенную ноту в наши отношения. Он относился ко мне, как к очень молодому существу, боялся огорчить, скрывал свои неприятности. Многие стороны его жизни оставались для меня закрытыми. Все осложнялось еще и тем, что я была замужем, это мучило Владимира Владимировича. Он ревновал меня, в последнее время настаивал на разводе. Записался в писательский кооператив в проезде Художественного театра, куда мы должны были переехать вместе с ним.

-

1930 год начался для него скверно. Много болел. Неудачно прошла его выставка, никто из коллег не пришел, хотя было много молодежи. Там я впервые увидела его мать. Еще одна неудача — премьера «Бани» в марте. Начались разговоры, что Маяковский исписался, и он это слышал. А у меня как раз в это время тоже не ладилось в театре. Шли очень долгие, трудные репетиции, оставалось мало времени для встреч с Владимиром Владимировичем. Он хотел, чтобы я ушла из театра, чего я не могла сделать.

Мы ссорились, иногда из-за мелочей, ссоры перерастали в бурные объяснения. Таким днем было 12 апреля.

— За два дня до его гибели?

- Да. 12 апреля он звонил мне в театр и в разговоре упомянул о письме правительству, о том, что считает меня своей семьей. Я тогда Ничего не поняла, я и представить не могла, что он помышляет о самоубийстве.

— А прежде он никогда не говорил с вами об этом?

- Нет. Я слышала, что он стрелялся из-за Лили Юрьевны, но револьвер дал осечку... 12 апреля я была у него после спектакля. Просила его уехать куда-нибудь отдохнуть, хотя бы на два дня. Он обещал мне. Звонил на следующий день. Вечером увиделись у Катаева. Опять стали объясняться, сначала говорили, потом переписывались в его записной книжке. Но не так, как Китти и Левин, а обидно друг для друга. Я злилась, но в какой-то момент вдруг все увидела в истинном свете — увидела измученного, издерганного, больного человека. Попыталась как-то успокоить его, но он вынул револьвер и сказал, что убьет меня. Навел дуло... -

Еще раньше, во время наших объяснений, Владимир Владимирович сказал: «О, Господи!» Я удивилась: «Невероятно, мир перевернулся! Маяковский призывает Господа!.. Разве вы верующий?» -«Ах, я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю».

Я тогда записала этот разговор.

14 апреля он заехал за мной в восемь утра, потому что в половине одиннадцатого у меня была репетиция в театре с Немировичем-Данченко. Я не могла опоздать, это злило Владимира Владимировича. Он запер двери, спрятал ключ в карман, стал требовать,

Чтобы я не ходила в театр, и вообще ушла оттуда. Плакал… -

Я спросила, не проводит ли он меня. «Нет»,— сказал он, но обещал позвонить. И еще спросил, есть ли у меня деньги на такси. Денег у меня не было, он дал двадцать рублей...

Я успела дойти до парадной двери и услышала выстрел. Заметалась, боялась вернуться. Потом вошла и увидела еще не рассеявшийся дым от выстрела. На груди Маяковского было небольшое кровавое пятно. Я бросилась к нему, я повторяла: «Что. вы сделали?..».

Он пытался приподнять голову. Потом голова упала, и он стал страшно бледнеть... Появились люди, мне кто-то сказал: «Бегите, встречайте карету «Скорой помощи»... Выбежала, встретила. Вернулась, а на лестнице мне кто-то говорит: «Поздно. Умер...»

— Вы были на его похоронах?

- Нет. В этот день я говорила с Лилей Юрьевной по телефону, и она сказала, что мое присутствие на похоронах нежелательно, так как вызовет ко мне внимание обывателей и всякие ненужные толки. И я не пошла.

В середине июня 1930 года меня пригласили в Кремль. Прежде чем пойти туда, я снова говорила с Лилей Юрьевной. Она посоветовала отказаться от моих прав на наследство Маяковского, хотя он писал об этом... Я колебалась, ведь это нарушение последней воли дорогого мне человека. Но я знала, что мать и сестры Владимира Владимировича вслух называют меня причиной его гибели... -

...В Кремле меня принял человек по фамилии Шибайло. Сказал: «Вот, Владимир Владимирович включил вас в свое письмо и сделал наследницей. Как вы к этому относитесь?»

Я попросила его помочь мне, так как сама не могу ничего решить. Трудно очень...

- А хотите путевку куда-нибудь? — ответил он

Вот и все. Больше мной никто не интересовался.

— Через восемь лет вы написали воспоминания, которые были опубликованы только через сорок девять лет. Почему?

— Поначалу я и писала не для печати. Со мной в 1938 году встретилась директор музея Маяковского и сказала: «Вы не имеете права молчать. Вы обязаны обо всем написать...» И я написала» Потом многие брали у меня рукопись, говорили, что надо непременно опубликовать, что все интересно, нужно... А дальше оказывалось, что печатать это нельзя.

Время было такое. Я Владимира Владимировича видела как человека, а не как статую, каким его стали изображать. Он для меня живой, ранимый. Я писала правду.

Я была последним человеком, кто видел Маяковского живым. Я последняя говорила с ним. И мне нести эту ношу...

Я ухожу. Она остается в своей комнате-каюте. Изящная, все еще красивая седая женщина с живыми синими глазами. Остается со своими воспоминаниями, которые для нее живее живой жизни. Со своим одиночеством, тоской по ушедшим...

В воспоминаниях Вероники Витольдовны Полонской есть фраза, посвященная событиям, о которых она рассказала мне: «Этот год самый несчастный и самый счастливый в моей жизни».

Немногим, должно быть, выпадает такая доля, что выпала ей. Доля, в которой счастье все-таки было так велико, что достало его на всю оставшуюся жизнь. -

Эльга Лындина

«Советский экран» № 13, 1990 год -

И, наконец, ещё:

15 мая 1980 года знаменитое творческое трио карикатуристов Кукрыниксы вместе с писателем Виктором Шкловским обратились с письмом к секретарю ЦК КПСС Михаилу Зимянину. В нем они коротко рассказали о том, какие взаимоотношения связывали пролетарского поэта Владимира Маяковского и тогда еще 22-летнюю актрису МХАТа Веронику Полонскую. В конце письма авторы приводят цитату из предсмертного письма поэта: «...Товарищ Правительство, моя семья это: Лиля Брик, мама, сестра и Вероника Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, – спасибо».

И далее Кукрыниксы со Шкловским обращаются с просьбой: «Всех названных, кроме последней, уже нет в живых, сообщают авторы письма, а Полонская не имеет никаких средств к существованию, помимо пенсии в 60 рублей 50 копеек. Нам кажется, что из уважения к памяти поэта и к его последней просьбе пенсию следовало бы увеличить».

К решению судьбы вышеназванной актрисы мы еще вернемся, а пока расскажем немного о ней самой.

Первый российский экранный секс-символ

Вероника родилась в 1908 году в семье актеров Малого театра Витольда Полонского и Ольги Гладковой. Их роман был стремителен, но брак, к сожалению, не очень продолжителен, он распался в 1917 году. Кто-то говорит, что Витольд не выдержал испытания славой, иные намекают на появление в его судьбе другой женщины, но, скорее всего, «жигало немого кино» в час трудных испытаний сразу после революции просто побоялся взять на себя ответственность за жену и дочь, одному пробиться в это тяжелое время было несравненно легче. А может быть, его настолько захватила идея участвовать в новых съемках, что он бросил самых дорогих ему людей, жену и дочь, фактически на произвол судьбы, а сам уехал в Одессу в составе съемочной группы, в том числе со своей постоянной партнершей на экране. Он должен был поддерживать славу первого экранного секс-символоа.

А буквально через несколько месяцев, в феврале 1919 года, Витольд Полонский скончался, отравившись недоброкачественными продуктами. И остались у его 10-летней дочки воспоминания о том, что ей удалось с папой несколько раз сняться в немом кино.

Но его имя, как человека, сыгравшего немало интересных ролей, в том числе и роль князя Болконского в фильме «Наташа Ростова» в 1915 году, в чем-то помогло дочери. Во всяком случае, ее заметили кинематографисты, и в 1928 году Лиля Брик (та самая первая возлюбленная Владимира Маяковского) сняла Нору (так звали Веронику в честь героини драмы Генриха Ибсена) в своем фильме «Стеклянный глаз». А в следующем году, на скачках, Веронику, к тому времени выскочившую замуж за небезызвестного Михаила Яншина, познакомил с Владимиром Маяковским его «сводный брат» Осип Брик.

А был ли мальчик?

О взаимоотношениях Вероники и пролетарского поэта написано немало. Причем, в последнее время журналисты не очень-то стесняются в различных домыслах. Скажем, с некоторого времени начали гулять слухи, что ей даже пришлось делать аборт из-за того, что отцом будущего ребенка был Владимир Маяковский. Но это маловероятно. Яншин был достаточно ревнив, но если даже он до определенного момента не верил в то, что между Вероникой и Маяковским могли быть какие-то еще отношения, кроме дружеских, то, очевидно, он все-таки контролировал жену. Есть свидетельства тому, что супруги очень любили друг друга, и если Полонская согрешила, то жила одновременно и с мужем, и с любовником. Ну, и как тут определить, от кого именно ребенок?!

То, что она любила Яншина и не собиралась от него уходить, подтверждает и то обстоятельство, что поэт решил свести счеты с жизнью после ссоры с Вероникой. Она видела, что он на взводе, но у нее к тому же была запланирована репетиция в театре, так что «ум, честь и совесть» пролетарской поэзии она удерживать не стала: развернулась и пошла, предварительно взяв у Маяковского два червонца на такси…

После гибели поэта отношения между Яншиным и Полонской совершенно расстроились. Мать и сестра Маяковского обвинили в трагедии именно Веронику, мол, если она, действительно, питала какие-то чувства к Владимиру, она должна была принести в жертву себя, а не его. Яншин ушел от нее к примадонне цыганского театра «Ромэн» Ляле Черной. Впрочем, и она не осталась в долгу – вскоре вышла замуж и родила сына.

Последняя роль – в 74 года...

Но главной ее любовью был и едва ли не до конца жизни оставался театр. До 1939 года она играла во МХАТе, позже ушла в театр Завадского, но, в конце концов, оказалась в театре им. Ермоловой, где и проработала до 1973 года. В кино ее приглашали исключительно редко, чаще всего на эпизодические роли. Но однажды произошло своеобразное дежавю – Сергей Бондарчук пригласил ее на роль одной из пожилых дворянок в свой эпохальный труд – «Войну и мир». Хотя не исключено, что это был пиаровский ход – дочь первого российского «Андрея Болконского» снимается у Бондарчука.

А последний фильм, в котором Вероника Полонская снялась – это историческая лента «Мать Мария», которая вышла на экраны в 1982 году. Это трогательный рассказ о судьбе поэтессы Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, оказавшейся в эмиграции во Франции. Она становится монахиней в миру и принимает имя Мать Мария. В 1932 году Мать Мария открывает приют для обездоленных, а в годы второй мировой войны активно участвует в Движении французского сопротивления...

Примерно в таком же приюте, по сути, оказалась на старости лет и Вероника Полонская.

Последнее ее пристанище – Дом ветеранов сцены, где ей были выделены две маленькие комнатки. Здесь она и закончила свое земное существование в сентябре 1994 года. -

*

«У меня счастливое совпадение: у меня муж режиссер. Кино - мой дом в буквальном смысле слова», - не раз говорила Лариса.

Когда Лариса Шепитько впервые оказалась в Париже с фильмом «Крылья», о ней с нескрываемым восхищением сказали: «Вот, новая Грета Гарбо нам явилась». Для прекрасной, статной королевы кино нашелся и «отечественный Диор» - Слава Зайцев.

Высокая, стройная Лариса, артистически точно и смешно копировала походку и манеры манекенщиц. А Слава Зайцев, сопровождая эту демонстрацию каждой модели своими шутливыми комментариями, завершал их неизменной фразой: «По-настоящему смотрится только на режиссере Шепитько».

Не вышла на экран и следующая работа Шепитько - телевизионный мюзикл «В тринадцатом часу ночи». «Обидно было, что какой-то запал был растрачен, не нашел выхода, - признавалась она. - А тут еще поджидало меня новое испытание: мне исполнилось тридцать лет». Как творческая, ищущая личность, Лариса Шепитько довольно драматично пережила этот возраст. И не удивительно. «Тридцать лет - пик жизни. С высоты этого пика, - говорила она, - отчетливо понимаешь ценность или пустоту прожитого, верность или ошибочность избранного тобой пути. Состоялся ли ты как личность?»

«Человек, изменивший себе, своему делу, - писала она, - совершает преступление по отношению и к обществу, и к самому себе. За него приходится тяжко расплачиваться. Речь идет о гармонии существования, о потере этой гармонии, о ее возвращении».

«Я хотела доказать, что мы не конечны, - говорила позже Лариса Ефимовна Шепитько, - и сделать это путем не мистическим, а абсолютно естественным».

«Я видела реакцию зала в разных аудиториях, - говорила Шепитько. - Фильм [Восхождение] воспринимался очень лично, не только как произведение искусства. На просмотрах было много эмигрантов. Я уходила с мокрыми плечами, потому что они устраивали массовые рыдания».

Огромное количество писем стало приходить к Шепитько из самых отдаленных уголков нашей страны. Лариса Ефимовна признавалась: «Я таких писем никогда не читала. И по пониманию искусства, и по рассказам о жизни. Из них видно, как велика у людей потребность в духовной жизни, в напряженной духовности. Сколько людей мучаются, что не проживают себя до конца. По этим письмам можно было создать книгу духовной жизни нашей страны. В них есть надежда...»

В 1978 году на новогоднем вечере в Доме кино Лариса рассказывала о сказочно-фантастических условиях, предлагаемых «голливудскими магнатами». Она ничего еще не сказала о своем окончательном решении, но по ее ироническому и легкомысленно неделовитому тону можно было понять, что ответ уже вызрел:

- Вы слышите?! Павильон стерильный, как операционная, все вовремя, на месте, ничего не приходится напоминать, работа как часы, от минуты до минуты... Да разве можно работать в таких условиях? Нет, я рождена для нашей студии, с ее вечным содомом.

*

За два с половиной года до начала работы по созданию фильма "Ты и я" в Доме творчества кинематографистов "Репино", когда не было ничего, кроме общих замыслов еще не написанного сценария, Лариса мне сказала: "Я прошу тебя освободить весь 1970 год. Весь. Мы займемся настоящей работой. С кем мне нужно поговорить об этом? С твоим начальством? С женой?" Самое смешное заключалось в том, что она не сочла возможным спросить меня самого, как я отношусь к этому предложению. Просто она считала, что "люди одной группы крови", как она имела обыкновение говорить, не нуждаются в подобных объяснениях. Просто за ней всегда стояла такая сила и убежденность, что в мире кино, подверженном в большой степени неверности и необязательности, она выглядела как королева. Собственно говоря, она и была королевой.

(Юрий Визбор о Ларисе Шепитько)

*

Климов и Шепитько были шестидесятниками по определению. Они были мудры не по возрасту, умели критически мыслить и отделять зерна от плевел. На свою беду они были максималистами и неистовыми правдолюбами. Эти качества в стране, где ложь была возведена в ранг государственной политики, сильно осложнили им жизнь.

Она верила в загробную жизнь, в переселение душ и была уверена, что однажды уже жила в другом воплощении. Климов вспоминал странный случай, происшедший с ними в Чехословакии. Они посетили какой-то старинный замок. Войдя в главный зал, Лариса вдруг сказала: “Я уже была здесь”. Указала на стол: “Здесь играли в покер”. Отвернули скатерть — а под ней — зеленое сукно. Прошли в фамильную галерею, а там, на стене, висит портрет Ларисы в старинном платье. После смерти жены Климов заказал копию этого портрета 18 века, и он висел у него в кабинете до самой его смерти.

*

Я видела смерть очень близко... -

У меня была серьезная травма позвоночника, а я в то время ждала ребенка. Могла и погибнуть, потому что ребенка я решила сохранить.

Я тогда впервые оказалась перед лицом смерти и, как всякий человек в таком положении, искала свою формулу бессмертия. Хотела думать, что от меня что-то должно остаться.

Повесть Василя Быкова “Сотников” я прочитала тогда, в том новом своем состоянии. Это, говорила я себе, вещь обо мне, о моих представлениях, что есть жизнь, что есть смерть, что есть бессмертие.

Заявить о своей потребности, о праве каждого отдельного человека отстаивать уникальность, единственность, неповторимость и бессмертность своей судьбы – вот к чему я стремилась. И выйдя на этот уровень размышлений, я уже никогда не смогу вернуться в прежний круг житейских желаний, профессиональных интересов...

Последнее интервью. 1979 год, июнь

-

*

Лариса Шепитько:

Две тайны в жизни неразрывны - тайна рождения и тайна смерти. Прожить жизнь, только воспроизведя себя, - небольшое дело. А вот сможем ли мы что-то оставить после себя? Сможем ли доказать, что мы не просто биологический эксперимент? Если мы какую-то часть нашей энергии оставляем на благо людей, значит, мы уже не умерли, уже не напрасны.

"После выхода "Ты и я" для меня наступило тяжелое время, четыре месяца я находилась в чудовищном психическом и физическом истощении. И все-таки наступил момент освобождения. Помню, что это было десятое апреля, я была тогда в сердечном санатории в Сочи, на берегу моря, вокруг ни одной души, шторм, я шла по молу и всё думала об этом и, ещё не дойдя до конца мола, вдруг поняла, что надо было сделать. В тот момент со стороны я выглядела идиоткой - кричала, прыгала; пришла в санаторий без голоса, потом долго болела, простудилась. Но вернулось ко мне какое-то гармоническое сочетание, вернулся образ, вернулось ощущение, что мои клетки способны плодоносить".

"Я чувственно охватила понятие жизни во всем объеме, потому что прекрасно понимала, что в каждый следующий день могу с жизнью расстаться. Я готовилась к этому. Готовила себя и как будто готовила ребенка, потому что могло и так случиться, что ребенок родится, а я погибну. Я обнаружила, что это путешествие в себя бесконечно интересно, что самый интересный собеседник для меня - это я сама. Это как стихи:

"Мне голос был: войди в себя.

И я вошел, меня там ждали..."

Повесть Василя Быкова я прочла тогда, в том новом своем состоянии, и подумала, что именно это мое состояние смогу выразить, если буду ставить "Сотникова". Это, говорила я себе, вещь обо мне. О моих представлениях, что есть жизнь, что есть смерть, что есть бессмертие…"

Любая картина личная, но желание поставить "Восхождение" было потребностью почти физической. Если бы я не сняла эту картину, это было бы для меня крахом. Я не могла найти другого материала, в котором сумела бы так передать свои взгляды на жизнь, на смысл жизни.

Лариса Шепитько

*

«Когда мой сын вырастет и захочет узнать, какой я была, я хотела бы, чтобы он посмотрел «Восхождение».

(из статьи) -

Одежда СССР

Сейчас по интернету разгуливает история о том, как в 1959 году модели Кристиан Диор с новой коллекцией разгуливали по Москве и какой фурор они произвели. Даже журнал Лайф поместил фоторепортаж, который назвал "Культурологический шок". Мне тогда уже было 10 лет, я часто бывал в Москве у родственников, и я утверждаю - модно одетых москвичек (киевлянок, одесситок...) тогда было не меньше, чем в Париже. На фото видно, что, для сцены "шока" были найдены приехавшие из села старушки.

Я помню, как мама с подружками выбирали модели в модных журналах, "набирали" ткани, бегали на примерки к модистке и, как потом, прогуливаясь по "стометровке" или в Парке металлургов, придирчиво обсуждали наряды друг друга и прохожих. Потом - одноклассницы, потом - жена и её подруги были всегда озабочены модой. Нельзя судить по тому убожеству, что пылилось на полках магазинов.

Лариса Шепитько

|

|

-

На Всемирном фестивале молодежи и студентов. Девушки одеты в широкие юбки стиля Нью Лук, мужчины в цветных рубашках. Москва, ВДНХ, 1957 г

Практически у всех дома были швейные машинки. Все умели и кроить и шить. За импортные вещи платили 2-3 цены, но, стиль и фасон держали. Ходит легенда, что некий французский бизнесмен привёл в ужас парижан, продемонстрировав, купленное в СССР женское нижнее бельё. Он бы вызвал противоположную реакцию, если бы смог продемонстрировать не купленное в советских магазинах, а, одетое на советских женщинах бельё. Это я утверждаю не голословно - врач имеет возможность увидеть, в каком белье его пациентки.

Я очень гордился своей школьной формой. Фуражка с кокардой, гимнастёрка, ремень с бляхой. Она повторяла форму солдат и суворовцев. Форма школьниц с фартушками тоже напоминала барышень - гимназисток. У моих сыновей уже были формы более красивые и удобные, но, менее мужественные. Не помню, чтобы сыновья испытывали такую же гордость, как я. И ранцы, хоть и были удобнее и физиологичнее наших портфелей с металлическими уголками, нашими портфелями было удобнее драться, забрасывать их через окно домой, кататься на них с ледяной горки.

-

-

Самые знаменитые советские духи "Красная Москва" и одеколон "Шипр" были придуманы французами. У духов были такие красивые бутылочки и коробочки, что их после использования не выбрасывали, а ставили на комод рядом с графинчиками и календариками в качестве украшения.

-

Знаменитые духи "Красная Москва", которые пределом желаний наших прабабушек, да и по сути дела единственными приличными духами, производимыми в СССР, были придуманы знаменитым парфюмером Генрихом Брокаром в 1913 году к 300-летию дома Романовых и были названы тогда "Любимый Букет Императрицы". Аромат так понравился императрице Александре Федоровне, что Брокар получил звание Поставщика двора его Императорского Величества.

В начале 20х годов было принято решение о возрождении парфюмерной промышленности, в частности на фабриках Брокара. И духи получили новое революционное название "Красная Москва"