-

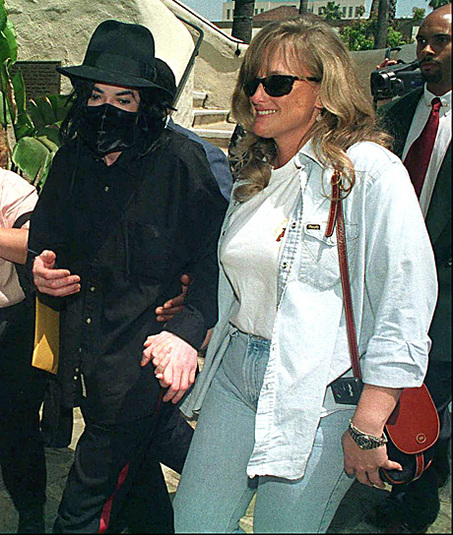

Наталья Касаткина

-

-

Труппа театра

-

Перелом в развитии всей художественной культуры коснулся и хореографии. Он определился на рубеже 1950—1960-х годов, прежде всего в постановках Ю. Н. Григоровича и И. Д. Бельского, нашедших новые пути в развитии балета и оказавших влияние на всё поколение деятелей хореографии. Но Ю. Н. Григорович и И. Д. Бельский творили в Петербурге, хотя их ошеломляющие новации отзывались по всей стране. Ю.Н. Григорович переехал в Москву и пришёл в Большой театр несколько позже, определив до конца века его творческое лицо. В Москве же первыми молодыми балетмейстерами новой волны стали Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв. Их спектакли «Ванина Ванини» (1962) и «Героическая поэма» (1964) с музыкой Н. Н. Каретникова, «Весна священная» И. Ф. Стравинского (1965) и несколько позднее поставленный в Петербурге спектакль «Сотворение мира» А. П. Петрова (1971) влились в общий процесс обновления отечественного искусства и сыграли в нём заметную роль.

-

Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые в нашей стране (после небольших, впоследствии прерванных опытов хореографов 1920-х годов) стали ставить спектакли на авангардистскую музыку. Они сотрудничали с молодым композитором Н. Н. Каретниковым, шедшим по пути авангардистского творчества. Это было ново, не все принимали в то время такую музыку в балете. Сейчас это стало совершенно обычным, но тогда было неожиданным и свежим, намечая новые пути в балете, стимулируя поиски в области хореографического языка и форм.

Народные артисты России Наталья Дмитриевна Касаткина (р. 1934) и Владимир Юдич Василёв (р. 1931) оба окончили Московское хореографическое училище, оба свыше двадцати лет работали в Большом театре, где исполняли характерные (Н. Д. Касаткина также и классические) партии, оба в начале 1960-х годов начали балетмейстерскую деятельность, а с 1977 года возглавляют балетный театр, который ныне называется «Государственный академический театр классического балета».

Характеризуя их деятельность, необходимо к целому ряду их начинаний

применить слово «впервые». Они были первыми во многом, что происходило

в художественной жизни нашего балета во второй половине XX века.

Известно, что на рубеже 1950—1960-х годов во всех видах отечественного

искусства — литературе, театре, кино, музыке, изобразительном творчестве

— произошёл коренной перелом. Вступило в жизнь новое талантливое поколение,

впоследствии получившее название «шестидесятников». Это поколение преодолело

идеологические догмы и художественный застой предшествующего периода,

расширило духовные и образные горизонты художественного творчества и

определило главные достижения отечественного искусства второй половины

истекшего столетия.

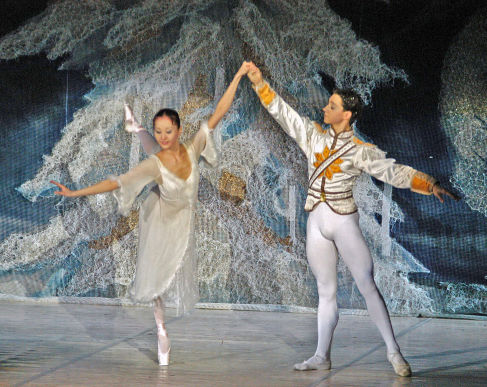

Сцена из спектакля. В главной роли народная артистка России Екатерина Березина

-

Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые поставили в нашей стране эпохальный балет И. Ф. Стравинского «Весна священная». Он был создан в 1913 году и показан в Париже в «русских сезонах» С. П. Дягилева с хореографией В. Ф. Нижинского. Потом неоднократно ставился за рубежом. Сейчас его можно увидеть на многих сценах и у нас. Но первые обратились к нему в нашей стране Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв. Это было достаточно смело, ибо И. Ф. Стравинский тогда был у нас ещё полузапрещённым композитором как эмигрант и модернист, а музыку его, новаторскую и очень сложную, многие не принимали. Но Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв поняли её глубоко и адекватно, создав замечательный спектакль, который до сих пор идёт на сцене их театра.

-

Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые в нашей стране создали свой балетный театр, который можно назвать авторским и экспериментальным. То есть это их личный (в творческом смысле) театр, возникший в качестве параллели и дополнения к ведущим театрам столицы. Сейчас свои балетные труппы есть у В. М. Гордеева, Г. Л. Таранды, С. Н. Радченко, существует камерный балет «Москва», есть несколько ансамблей народного танца и модерн-танца. Но первым авторским и экспериментальным балетным коллективом стал именно театр Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва. В 1977 году они возглавили концертный ансамбль, созданный в 1966 году (им руководили сначала И. А. Моисеев, затем Ю. Т. Жданов), и превратили его в балетный театр. Основой репертуара теперь стали не концертные номера и хореографические миниатюры, а полноценные большие спектакли. Театр Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва завоевал популярность на родине и с неизменным успехом гастролирует во многих странах мира.

-

Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые в нашей стране привлекли для реставрации старинного спектакля известного зарубежного хореографа Пьера Лакотта, который специализировался на восстановлении утраченного классического наследия. Сейчас Пьер Лакотт реставрировал ряд исчезнувших балетов за рубежом, а у нас — в Большом («Дочь Фараона») и в Мариинском («Ундина») театрах. Но первые призвали его для этой цели в нашу страну Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв, поставив в 1980 году в его реставрации старинный балет «Натали, или швейцарская молочница» композитора А. Гировеца, созданный в 1821 году основоположником романтического балета Филиппом Тальони. Ныне реставрации вошли в моду, но для начала этого дела нужна была творческая инициатива, всегда свойственная этим балетмейстерам.

-

Наконец, Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв первые в нашей стране стали экспериментировать в сложных и необычных музыкально-хореографических жанрах, поставив в 1986 году вокально-хореографическую симфонию «Пушкин. Размышление о поэте» А. П. Петрова — композитора, с которым в течение долгих лет их связывала творческая дружба. Они воплотили на сцене как его балеты, так и оперу «Пётр I», проявив талант не только хореографов, но и режиссеров. Представление же о Пушкине — сложный синтетический жанр, объединяющий драматическое действие, симфоническую музыку, вокал и хореографию.

Уже из одного перечисления хореографических явлений, где содружество этих балетмейстеров характеризуется словом «впервые», видны присущие им творческая инициативность, стремление к художественному поиску, нахождению новых путей и форм в искусстве. -

Говоря об их балетном театре, имеющем сейчас множество разнообразных спектаклей, необходимо отметить гармоническое сочетание классики и современности, как в репертуаре, так и в хореографическом языке их постановок.

Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв поставили ряд классических балетов, среди которых «Жизель», «Дон Кихот», все три балета П. И. Чайковского. При этом к воплощению классических произведений они подходят творчески, никогда не переносят механически версии столичных театров, а создают свои. Одним зрителям эти версии могут нравиться больше, другим меньше, что вполне закономерно. Но главное не в этом, а в творческой трактовке материала, что, безусловно, ценно в искусстве. -

Особенно большое значение в деятельности Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва имеет постановка новых балетов, сотрудничество с современными композиторами, среди которых были Н. Н. Каретников, А. П. Петров, Т. Н. Хренников, А. И. Хачатурян и другие, не говоря уже о том, что ставили они балеты И. Ф. Стравинского — «Весна священная», «Поцелуй феи», «Жар-птица» и С. С. Прокофьева — «Ромео и Джульетта», «Золушка». В постановке балетов современных композиторов вклад этих балетмейстеров в искусство, пожалуй, наиболее значителен.

-

Гармоническое сочетание классического и современного характерно и для их пластического языка. Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв воспитаны на классической хореографии и в совершенстве владеют ею. Но язык классического танца не может сводиться к набору школьных движений. Он развивается, обогащается и может впитывать в себя, когда это необходимо для создания художественных образов, разнообразные пластические элементы: народных, бальных, исторических танцев, модерн — и джаз — танца, бытовой и драматической пантомимы, трудовых, спортивных, физкультурно-акробатических движений и другие. По этому пути идёт большинство отечественных хореографов второй половины XX века.

-

И в своих оригинальных балетах Н. Д. Касаткина и В. Ю. Василёв также следуют по этому пути. Танцевальный язык их балетов можно назвать обновленной или модернизированной классикой, то есть классическим танцем, обогащённом в соответствии с требованиями образного содержания элементами других пластических систем.

Особо следует сказать о том, что театр Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва является настоящей «фабрикой звёзд». Из него вышло столько лауреатов международных балетных конкурсов, в том числе мировых знаменитостей, сколько не дал ни один другой театр. -

Их артисты завоевали на конкурсах девятнадцать золотых медалей, не говоря о многих серебряных и бронзовых. Не все знают, что именно в театре Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва начинали свою деятельность такие мировые знаменитости, как И. Д. Мухамедов, В. А. Малахов, Г. О. Степаненко, С. В. Исаев, такие крупные таланты, как А. В. Горбацевич, Т. Г. Палий, М. Перкун-Бебезичи и многие другие лауреаты. Всё это говорит о высоком уровне труппы и о том, что её руководители умеют воспитывать творческие индивидуальности и выращивать выдающихся актеров.

Творчество Н. Д. Касаткиной и В. Ю. Василёва отмечено Государственной премией СССР (1976) и первой премией Всесоюзного конкурса концертных номеров (1969). Ряд их спектаклей экранизирован. -

Их обширная и многогранная деятельность заслуживает специального и всестороннего исследования. В данном же очерке мне хотелось отметить главное, благодаря чему этими талантливыми людьми вписана заметная страница в развитие отечественной культуры.

Академик В.В. Ванслов -

"Здесь были все оттенки рыжего цвета: соломенный, лимонный, оранжевый, кирпичный, оттенок ирландских сеттеров, оттенок желчи, оттенок глины..."

(Артур Конан Дойл "Союз рыжих") -

Portrait of a Woman Alfred Stevens

-

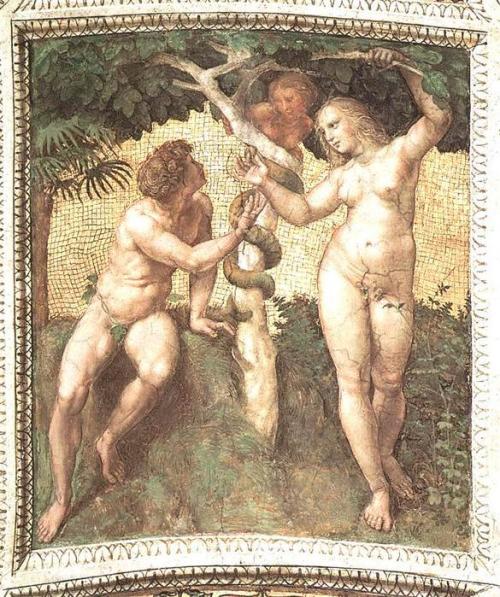

Первую жену Адама, Лилит, Господь слепил из рыжей глины и наделил пышной гривой огненных волос. Красавица, да и только! Но семейная жизнь Адама с рыжеволосой супругой не сложилась. Уже на второй день своей жизни Лилит начала борьбу за равноправие полов, утверждая, что Бог создал мужчину и женщину одинаково — из глины, по своему образу и подобию. Пришлось Господу срочно исправлять ошибку — усыпить Адама, взять у него ребро и создать первому мужчине более покладистую жену.

Образ Лилит, перекочевав из иудейской мифологии в европейскую культуру, стал символом коварной обольстительницы, ведьмы, злого духа. У Гете сам Мефистофель советует Фаусту остерегаться рыжих чар Лилит: "Она одного подростка сгубила этою прической!" -

John Collier (1850-1934) - Lilith -

Согласно древнеарабской легенде, Аллах сначала создал из огня духов - джиннов. Рассердившись на них за их изворотливость и лживость, Аллах отправил их жить под землю. И лишь потом Аллах создал из глины своё главное творение - человека. Считается, что женщина, согрешившая с джинном, стала прародительницей всех своих рыжеволосых прадочерей.

А по старинному шотландскому преданию, разновидность фей, живущих под землей, тоже имеет огненно-рыжий цвет волос. И, соответственно, рыжеволосые люди, что ходят по земле, - прямые родственники и родственницы тех самых фей. Но тут уж, видимо, постарались мужчины, вступив в половую связь с красавицами-феями. Считается, что рыжие люди состоя с ними в родствеобладают частичкой волшебства, и поэтому они бывают наделены сверхъестественными магическими способностями. -

William Stephen Coleman (1829-1904) -

Некоторые считают, что рыжий цвет волос говорит о распущенности женщины, но древняя легенда гласит иначе.

В давние забытые времена в племени берокка жила прекрасная юная девушка. Она была столь же прекрасна, сколь и добродетельна, многие мужчины племени хотели бы назвать ее своей женой, но она еще не вошла в брачный возраст, у нее еще даже не начались месячные кровотечения.

Однажды она пошла на реку в одиночестве совершать омовение. И когда она обнажилась, солнечный луч скользнул по ней и исчез прямо в ее влагалище. С этого дня у девушки началась менструация, но она не знала - что это такое, и решила, что кровь течет у нее от совокупления с солнечным лучом. С тех пор девушка стала считать себя женой солнца. Она никому не рассказывала об этом, но уклонялась от предложений других мужчин - стать их женой. Каждое утро она уходила на реку для встречи со своим возлюбленным, она раздевалась донага и солнце весь день ласкало ее прекрасное тело. На самом деле, это было не солнце. Просто молодую девушку полюбил бог Пруха, но так как у него не было пениса, то он мог ласкать женщину лишь солнечными лучами. От длительных свиданий волосы у этой женщины приобрели золотистый оттенок, а от ее любви с богом появилось на свет чудесное растение - касароутоми, побеги которого используют другие женщины, чтобы покрасить свои волосы в медный цвет. -

Francis John Wyburd (1826-1893) - Reflection -

Ну и, конечно, стоит упомянуть и о том мифе, что был создан великой Мэрилин Монро. Психолог-сексопатолог Андрей Лужко считает, что мужчин привлекает в дамах намного больше рыжий цвет волос, чем блонд или какой-либо иной. Но страх перед рыжеволосыми красотками заставляет представителей сильного пола скрывать в семидесяти пяти процентах свои истинные чувства и намерения под псевдолозунгом: «Джентльмены предпочитают блондинок». -

История. -

Если заглянуть в историю, рыжие в древние времена часто подвергались гонениям. Например, древние египтяне приносили их в жертву богу Амону-Ра, чтобы обеспечить хороший урожай. Потому что рыжеволосые, по их поверью, олицетворяли золотистый дух зерна. Средневековая Европа называла всех рыжих ведьмами. Их обвиняли в распутстве, злом колдовстве, вероломстве. Во Франции рыжеволосых либо боготворили, либо третировали. -

Adolphe Jourdan (1825-1889)- Innocence -

Так откуда вообще генетически взялся рыжий цвет волос? Оказывается, по утверждению учёных оксфордского Института молекулярной медицины, от неандертальцев. Британские биологи установили, что возраст гена, отвечающего за "золотой" цвет волос, более светлую кожу и веснушки, - от 50 до 100 тысяч лет. Сегодня рыжих, по подсчётам специалистов, много в Шотландии, Австралии, США. В Америке есть даже организация "Союз рыжих", в котором более 12 миллионов рыжеволосых. -

Художник: Edmund BLAIR LEIGHTON -

Рыжие мужчины по духу всегда считались бесстрашными и храбрыми. Среди кельтских воинов было немало с огненными шевелюрами. В Шотландии и Ирландии, например, рыжие мужчины до сих пор пользуются особым почётом как прямые потомки мужественных кельтов.

Только 3% людей в мире имеют естественный рыжий цвет волос. Больше всего рыжеволосых в Ирландии и Шотландии - 11% населения. В странах Скандинавии - 5%, а в Южной Европе - менее 1%. В средние века женщина с рыжими волосами да еще с веснушками запросто могла быть объявлена колдуньей - "дочерью дьявола". "Реабилитация" рыжеволосых наступила только в прошлом столетии. Рыжий цвет стали называть каштановым. Постепенно женщины с каштановыми волосами все чаще признавались "идеалом красоты". А сегодня при окраске волос чаще всего используется именно каштановый цвет во всех его оттенках.

-

Интересно, что название «Русь» вышло не из русого, а из рыжего цвета волос. В Восточной Европе викингов тогда называли русами, потому что латинское «руссус» означало «один из рыжих». От викингов - Рюрика и его братьев, «пришедших с роды своими» и, по летописному преданию, не только княживших в Новгороде, но даже основавших Киев, и пошло название Русь. Но подтвердить или опровергнуть эти гипотезы пока что невозможно.

Но вот, что интересно, писал в своём стихотворении "Я русский" Константин Бальмонт: -

Все народы во все времена считали рыжих отмеченными особой печатью судьбы. Они и сегодня для нас странная, тревожащая загадка. Нонсенс. Какой то особый народ. Нередко мы им втайне завидуем, но всегда будем откровенны инстинктивно опасаемся. Исходящая от рыжих незримая волна скрытой агрессивности невольно заставляет держаться с ними настороже. И не зря эти ребята непредсказуемы.

Они могут быть сколь угодно приветливы, интеллектуальны и остроумны, но вы всегда чувствуете с трудом сдерживаемый, поистине ядерный темперамент. Они и сами считают себя особенными, чтобы не сказать избранными, не лишены высокомерия, а уж критику в свой адрес простят вряд ли! -

Emilio Sala y Frances (1850-1910) - Picking Flowers

Источник

-

Цвет как щит и… меч

-

"Мужчине следует опасаться женщины в серебристо-сером. Она кажется такой тихой и похожей на голубку, и такой нежной, что обезоруживает его, не сказав еще ни слова, и он уже готов уютно устроиться рядом с нею, и позволить ей вывернуть наизнанку его разум и кошелек. При всем своем желании, женщина неспособна выглядеть коварной и расчетливой в сером."

From a Girl's Point of View -

by Lilian Bell, 1897

De Madrazo y Kuntz, Italia, 1815

-

-

Marthe Bibesco Boldini

-

William Powell Frithfh - В опере, 19 век -

Helleu, Portrait of Clara Weil -

Kees Van Dongen 1837-1968, 1930 -

Мурашко Александр - Портрет дамы в сером -

Dante Gabriel Rossetti 1828-1882 -

Irving R. Wiles 1861-1948, Among the Rhodedendrons -

Edmund C. Tarbell -

Edmund C. Tarbell 1862-1938 -

Boldini

Рыженькие: как и почему?

Мне жутко нравятся рыжеволосые люди - родной брат моего папы, был рыжим, я его обожала, а поскольку у него с папой была большая разница в возрасте, то для меня он был как брат. Я много читаю об этом вот и хочется поделится легендами и историей. (Автор источника)

Я русский, я русый, я рыжий. Константин Бальмонт |

Цвет как щит и… меч

(продолжение)

Коричневый - самый неблагодатный цвет в женской одежде. Практически ни на одной картине не встретите вы элегантную женщину, одетую в коричневое. У старых мастеров в коричневом - исключительно бедные девчушки и нищие старухи. Гм-м-м… Да простят нас бедные девушки и нищие старухи – мы исключим их сегодня из обзора. Ведь истинная красота никогда не исчезает, в какой бы цвет её ни обрядили! Убедитесь сами:

Вполне объяснимо, почему художники крайне редко писали женщин в коричневом.

И если уж такой выбор случался, то этот цвет они всегда пытались разбить

кружевами, шалями, накидками или, в крайнем случае, глубоким декольте.

-

Поставщик счастья №1 - так себя называет художница Евгения Гапчинская. Ее работы сложно спутать с чужими - удивительные человечки с детскими подписями в духе "Мама купила мне трусы в розочках" или "Глупое мое сердце все любит и любит".

Ее работы находятся в коллекциях известных российских и украинских актеров, телеведущих и певцов. Кроме того, ее картины в свое время купил Лучано Паваротти. В Киеве, Одессе и Днепропетровске можно найти галереи Гапчинской - "Галереи счастья", а в них не только картины, но и сумочки, подушки, тарелки, книжки и многое другое с изображением работ художницы.

-

-

Евгения родилась в 1974 году в Харькове пятым ребенком в семье. Окончила в родном городе художественное училище и институт, год стажировалась в Нюрнбергской академии искусств. По словам художницы, в Киев она попала "от отчаяния и полной нищеты". "Если бы меня взяли в Харькове хотя бы маникюршей, то я бы в Киев не приехала", - говорит Евгения. "Я хорошо помню, что мечтала только о том, чтобы у меня хватало денег платить за квартиру, потому что родители Димы (мужа) давали деньги на квартиру, а мои - на еду". Уже на последнем курсе в институте Евгения Гапчинская поняла, что найти работу по специальности ей будет нелегко:

"Последний курс был дипломным, весь год мы рисовали одну большую картину. Но для меня это было смешно, потому что я картину год не рисую - появилось свободное время".

"В этот дипломный год я начала переучиваться. Уже понимала, что мои работы в салоны не берут... То, что я умела рисовать - натюрморты, портреты, живых людей - было совершенно никому не нужно".

-

По словам художницы, своих человечков она тогда еще не рисовала: "Я рисовала так, как меня учили в институте - полный реализм, репинский... После института мне надо было два года, чтобы как-то поломать то, как я рисовала до этого". Как будто бы мы взрослые...

Весь последний год в институте Евгения искала работу: "Переучивалась, заканчивала курсы маникюра, делала ремонты, клеила обои и так далее. Как раз к концу обучения я пошла искать работу в парикмахерской, но меня нигде не брали".

"В принципе, в Киев мы ехали в огромных слезах. Ехали в никуда", - говорит художница. К тому времени у нее уже была маленькая дочка: еще на первом курсе Евгения вышла замуж, а на втором курсе появилась Настя.

Толчком для переезда из Харькова в столицу стала поездка мужа в Киев: "Димка приехал в гости к друзьям. Они снимали здесь однокомнатную квартиру. Рита и Шурик - это его однокурсники". -

"Он приехал к ним на два дня в гости. Видно разговорились, он рассказал свою ситуацию... Они ему сказали так: либо ты приезжаешь сюда завтра и тогда мы разрешаем тебе месяц пожить у нас, пока ты не найдешь работу и не снимешь квартиру, либо ты слабак. Если ты не приедешь завтра, то и не приезжай".

"Димка приехал домой утром на поезде и в этот же вечер уехал. Собрал вещи, и таким образом все было решено в один момент". -

Некоторые девочки рождаются сразу принцессами!

-

Сама Евгения приехала к мужу с дочкой после защиты диплома: "Я приехала, когда окончила институт, а Настюша - садик. В то время Дима уже снимал комнату на Куреневке в двухкомнатной квартире у пожилой женщины".

"Димка нашел работу за два дня - он дизайнер. Но он дизайнер по специальности, а я художник в чистом виде, поэтому мне было тяжело - я ни с компьютером управляться не умела, ничего неумела".

"Еще два года я перебивалась - работала в рекламном агентстве менеджером, в торговой компании, которая торговала чешским пластиком, растамаживала грузы... В общем, я переходила с работы на работу. Слава Богу, нигде меня не увольняли, мне просто хотелось чего-то нового, более интересного. Таким образом, я сменила шесть работ". -

Последним местом работы перед уходом в "свободное плавание" была позиция арт-галериста в галерее "Срібні дзвони":

"Я открыла "Золотые страницы" - к тому времени я уже почувствовала свои организаторские способности, умела разбираться в искусстве - и подумала, что могла бы устраивать выставки".

-

Принцесса с колбаской

-

Решение заниматься исключительно живописью пришло к Евгении Гапчинской, когда она уже работала в галерее и впервые после окончания институту начала рисовать: "Рисовала по ночам. За полгода собралось около 15 работ. В принципе это уже были работы, подобные нынешним".

"Тогда, я помню, хозяйка галереи разрешила мне сделать там свою выставку. После первой выставки начали писать в газетах, каких-то журналах. Но это были крошечные заметки".

Впрочем, картины с выставок начали продаваться: "Я почувствовала, что когда картина продается, то это, в сущности, вся моя зарплата в галерее. У меня пошли заказы, кто-то просил что-то сделать. Я почувствовала, что рисованием уже могу иметь неплохую добавку к зарплате".

Толчком к окончательному уходу из галереи послужила заметка в журнале "The Ukrainian", который предлагается пассажирам самолетов: "Из-за журнала ко мне прилетел директор Венского музея "Albertina".

"Он сделал заказ на 15 работ о своем музее - рыженькая девочка, которая путешествует по мастерским художников, которые представлены у них в музее. Были даны конкретные сроки". -

"Это был решающий момент - мне пришлось выбирать: либо я хожу на работу и отказываюсь от этого проекта, потому что я не успею за данные сроки сделать эти работы, либо надо увольняться. Я выбрала увольнение".

-

Иллюстрация к "Алисе в стране чудес"

-

По словам художницы, ей было страшно уходить из галереи: "Страшно было скорее не из-за того, что уходишь. Я уже знала, что если человек хочет найти работу, то он найдет. Страшно было, потому что тогда у меня был большой кредит".

"Одна клиентка посоветовала мне купить квартиру на первом этаже и сделать там мастерскую. Она сказала: там ты будешь самостоятельной - будешь ходить туда как на работу, и туда же к тебе будут приходить люди смотреть твои картины".

"Вот из-за этого было очень страшно уходить, именно из-за кредита. Ты остаешься без какого-то гарантированного дохода, а тебе каждый месяц надо выплачивать этот кредит. Но отрыв все же произошел".

До открытия своей галереи Гапчинская старалась выставляться где только можно. Кроме выставок в галереях и музеях, картины художницы представлялись и в банке, и в ресторанах. -

"Куда звали, туда и шла. Мне всегда было важно, если обо мне узнают еще два человека, а если десять - то это уже классно". Объявления о своих первых выставках Евгения сама разносила по редакциям, пытаясь привлечь к своим работам как можно больше внимания.

-

По мнению Евгении Гапчинской, счастье - когда близкие люди рядом

-

Сейчас рабочий день художницы начинается с подъема в половине шестого. При этом Евгения отмечает, что и спать она ложится рано - к десяти-одиннадцати часам. Когда-то, вспоминает она, приходилось спать по три-четыре часа в сутки.

Рисует Гапчинская по вечерам, лавируя между всевозможными встречами и поездками: "Если у меня нет времени, я не работаю. Но поработать я всегда рада - когда мне никуда не надо ехать или что-то делать. Если у меня есть время, я сажусь и с огромным удовольствием работаю". По словам художницы, на одну картину в среднем уходит около месяца.

Для успеха не только в среде художников, но и в любом другом деле у Гапчинской есть один совет: "Он подойдет и производителю туфлей, сумок, водки, пирожных, любому человеку, который что-то делает".

"Не пить, меньше спать, меньше есть, больше работать, не отчаиваться, когда что-то не получается. Это рецепт для любой профессии, для любого вида деятельности. Здесь все равно - делаешь ты картины или шьешь белье. Если ты не успокаиваешься, то все у тебя получится".

А вот статья из другого источника:

«Галеристы меня не выставляли, предпочитая работать

со «своими», а стать членом Союза художников я не могла, поскольку мою

живопись сочли недостаточно серьезной. Вот и пришлось развиваться отдельно»

Ее картины приобретал Лучано Паваротти, есть они в домашних коллекциях

Никиты Михалкова, Софии Ротару, Андрея Шевченко, Тины Канделаки и многих

других известных людей. Забавные человечки, которые наивно смотрят на

мир с этих полотен, невольно заставляют улыбаться даже самых серьезных

мужчин. Не потому ли поклонники творчества этой художницы готовы выкладывать

за каждое из них десятки тысяч долларов. Ее имя — Евгения

Гапчинская.

Сама она оказалась столь же добродушной, как и ее герои: появившись в галерее точно в назначенное время, заразила всех присутствующих своим хорошим настроением, уютно разместилась на… подоконнике — и началась неспешная беседа.

— Детям из многодетных семей приходится рассчитывать

разве что на удачу. Кто помогал пробиться в мир богемы вам?

— Ясно, что деньги и сила родителей в чем-то облегчают жизнь ребенка.

И нашим детям с материальной точки зрения будет легче, но вот со становлением

характера — сложнее. Мы закалялись и стали такими умными лишь благодаря

свалившемуся на нас безденежью. Есть то ли фильм, то ли песня (не помню

точно) «Разбогатей или сдохни». Это — про нашу ситуацию: бывало настолько

плохо, что приходилось ломать ветки и заваривать из них чай. А когда ситуация

дошла до отчаяния, мобилизировались внутренние ресурсы. Нашим детям выживать

намного легче. Но, с другой стороны, я бы не хотела, чтобы мой ребенок

прошел аналогичный путь.

— А вам сложно было поступать?

— Несмотря на количество детей, наша семья была достаточно обеспеченной.

Причем папа нам ни в чем не отказывал. А насчет образования… Знаете, как

он говорил? Я никому не буду давать взятки, я найму преподавателей и буду

вкладывать деньги в ваше развитие. Поэтому летом мы вместо отдыха обычно

ходили к преподавателям по алгебре, геометрии, правописанию и учились,

учились, учились. Думаю, ему не дешево обошлась моя подготовка к вступительным

экзаменам, ведь я посещала еще и мастерскую художника. Остальные дети

тоже готовились к вузам по аналогичной программе.

— Евгения, а вы согласны с мнением, что наше образование

— в отличие от иностранного — способно «заглушить» индивидуальность молодого

художника?

– Когда я училась, мне казалось, что может. Видимо, на тот момент я просто

устала от преподавательского гнета. Но на самом деле, если человек сохраняет

внутреннюю свободу, он проходит через учебу в вузе как через школу жизни,

впитывая все самое нужное. Если ученик — фантазер, сюрреалист, преподаватели

легко научат его прекрасной обработке формы. Кажущийся гнет впоследствии

дает свободу: ты изучаешь технику и технологию живописи и можешь писать

и в стиле Рембрандта, и в стиле Ван Гога. Причем главное не то, что ты

хочешь или не хочешь, ты понимаешь, как это можно сделать.

— А когда после такого элитного вуза пришлось работать

маникюршей, не было ощущения, что жизнь обошлась несправедливо, унизила?!

— К счастью, мне никогда не приходилось себя переламывать. А это занятие

на тот момент позволяло зарабатывать деньги, так что перед глазами до

сих пор счастливый взгляд ребенка, когда я приносила

в дом сладости и фрукты. И раньше говорила, и снова повторю: стыдно не

работать или работать плохо! А трудиться — независимо от того, что нужно

делать, — никогда не стыдно.

— Понимали ли вас в тот момент окружающие? И чье мнение

для вас — закон?

— Обычно прислушиваюсь лишь к точке зрения мужа и сотрудников. Если бы

слушала все, что мне говорят, из Харькова бы, наверное, не уехала. Да

и вообще много чего не делала бы! Например, когда я печатала свой первый

каталог за пять тысяч долларов, многие крутили пальцем у виска. Ведь однокомнатная

квартира, в которой тогда жила моя семья, стоила всего семь тысяч. Я понимала,

что сильно рискую, у меня даже нервный срыв из-за этого тогда был. Но

у меня такое правило — делать то, что считаю нужным, не оглядываясь назад.

Если звезды зажигают...

— Пробиться в мир богемы всегда было сложно, но некоторые

художники считают, что раньше сделать это было проще.

— Времена всегда одинаковые! На самом деле наличие таланта не играет большой

роли, куда большее значение имеет трудолюбие, выносливость и гибкость,

в хорошем понимании этого слова. На Западе, может быть, и легче: там творческого

человека изначально считают значимым, на работы ему выделяют гранты. У

нас ситуация иная: деньги нужно искать самому. Но тем, кто постоянно на

что-то сетует, следует поехать в Индию. Вот где действительно плохо! Так

что нам грех жаловаться!

— Чтобы стать эстрадной певицей, говорят, достаточно

обратиться к продюсеру Диме Климашенко… А среди художников вы знаете такого

специалиста по «зажиганию» звезд?

— Диму обожаю, хотя лично с ним не знакома. Мне безумно нравится, с каким

наслаждением он идет по жизни, уважаю и его работу. Если бы так получалось

среди художников… Не знаю, художник, как по мне, величина самодостаточная.

— Но все же, сколько в наше время нужно денег молодому таланту на качественную

раскрутку?

— А что такое «раскрутка»? Когда мне говорят, что Гапчинская не художник,

ее просто раскрутили, всегда хочется спросить: «А кто меня раскручивал

и что нужно делать, чтобы раскрутиться?» Я как ненормальная целых десять

лет работала днями и ночами, не знала и не знаю, что такое поехать в какую-то

страну и просто наслаждаться отдыхом. Постоянно кредиты брала, рисковала,

так что все, что я вложила в свои картины, сегодня уже и посчитать сложно…

— Свою первую выставку помните?

— Она состоялась в… нашей трехкомнатной квартире: тогда мы еще жили недалеко

от станции метро «Дарница». Как организовали? Да просто открыли двери,

снесли всю мебель в детскую, а в двух свободных комнатах оформили экспозицию.

Тогда я еще работала на фирме, занимающейся пластиком, так что картины

рисовала в свободное время, часто ночами. Вторая выставка прошла через

два года — уже в галерее, где я тогда работала. Можно сказать, служебное

положение использовала.

— Но вы ведь тогда еще не были известной художницей:

как посетителей домой приглашали?

— С этим действительно было сложновато. Для начала взяла справочник, составила

список тех, кого хотела бы увидеть, и начала самостоятельно развозить

пригласительные. Выйдя из редакции одной газеты, не выдержала: села на

бордюр и расплакалась. Тогда было очень жарко, а проходить пешком приходилось

километры, и я сильно натерла ноги. К тому же я в то время еще плохо ориентировалась

на улицах Киева, и от этого становилось обидно. Да и безразличие людей

удивляло. Но все мои мытарства не прошли зря: выставку посетили многие

люди, среди которых была Лиля Пустовит. Она уже тогда была известным модельером,

так что до сих пор помню, как задрожали у меня коленки, когда я ее впервые

увидела.

— Вы часто пишете картины «под заказ»? А можете отказаться

от работы, если человек вам неприятен?

— Честно говоря, занимаюсь этим крайне редко. Но даже когда делаю это,

с будущим героем картины обычно не знакомлюсь. Мне достаточно, чтобы другие

о нем рассказали: что он любит, что ест, как отдыхает. Хорошо, если еще

и пару смешных историй вспомнят. Тогда я уже фантазирую и рисую воображаемый

образ. Ведь как часто говорят заказчики? Мол, не хочу фотографического

сходства, важно, чтобы это было написано Женей Гапчинской! Да и разве,

пообщавшись несколько раз с человеком, можно познать его сущность?

— Евгения, а как можно охарактеризовать стиль, в котором вы работаете?

— Никогда не задумывалась, да меня об этом и не спрашивают! Раз людям

нравится, значит, хорошо.

Сама по себе

— Вы человек решительный? Помните свое самое тяжелое решение?

— Самая сложная процедура для меня — увольнение работника. Когда беру

человека, я от него в восторге. Но случается, через пару месяцев ему уже

тяжело выполнять какие-то мои поручения, он постоянно в плохом настроении,

так что реагировать как-то приходится. Но решиться на увольнение непросто:

хожу и думаю, что он теперь будет делать.

— Ваше творчество ценят далеко за пределами Украины, почему до сих пор

не являетесь членом Союза художников?

— Понимаю, такое членство может дать много привилегий: по материалам,

выставкам. Но сегодня мне это не нужно! Я самостоятельная и не нуждаюсь

в общении с художниками и галеристами — у меня нет ни места, ни повода,

чтобы с кем-то встречаться. К тому же, подозреваю, что и они меня не особо

жалуют.

— Но вы же «выпадаете» из богемного круга!

— А я никогда в него и не попадала: двигаюсь параллельно. В этот круг,

когда мне хотелось рисовать и выставляться, меня никто не хотел принимать.

Галеристы не выставляли, предпочитая работать со «своими» художниками,

а стать членом Союза художников я не могла, поскольку мою живопись сочли

недостаточно серьезной. Вот и пришлось развиваться отдельно. Помню, очень

смешно выходило (а я раньше таки хотела выставляться в галереях): звоню

в некоторые галереи, меня спрашивают, мол, кого представляете? А когда

я говорила, что саму себя, мне отказывали: никто не хотел работать с незнакомым

и неизвестным художником.

— Была ли в вашей жизни встреча, изменившая если не

все, то очень многое?

— Да, целых две! Первая — с Мариной Ткаченко, которая сказала: «Я в тебя

верю больше, чем ты сама!» Она убеждала, что мне нужно работать самостоятельно,

идти вперед! И с Юрием Никитиным — он дал мне внутренний толчок. Поговорил

со мной несколько минут, с легкостью объяснил положение… Он сам, наверное,

тогда даже не осознавал, насколько для меня это важно, но его слова для

меня стали настоящим девизом.

— А сейчас, когда все страдают из-за кризиса, на вас лично сильно отразились

эти негативные явления, или клиенты, наоборот, стали больше внимания уделять

искусству?

— Об этом говорить не хочу! Мне кажется, люди сейчас уже начинают торговать

этой темой, ведь ее используют даже в рекламе!

— Ваши работы часто подделывают. Боретесь как-то?

— А как с этим бороться? Не могу же я из страны в страну ездить и ходить

по Арбату или Андреевскому спуску и контролировать, нет ли там подделок!

На это всю жизнь потратить можно. Если клиенты просят кого-то подделывать

именно мои работы, значит, они людям нравятся.

Это мы знали:

- Евгения — пятый ребенок в многодетной семье военного.

- Окончила в Харькове сначала художественное училище, а затем институт.

- Все, чего добилась, — только благодаря собственному труду.

Этого мы не знали:

- Работала маникюршей и не стыдится этого.

- Считает себя самостоятельной художницей, не нуждающейся в общении с

коллегами и галеристами.

- Убеждена, что для достижения успеха не обязательно быть талантливой:

куда большее значение имеет трудолюбие, выносливость и гибкость в хорошем

смысле этого слова.

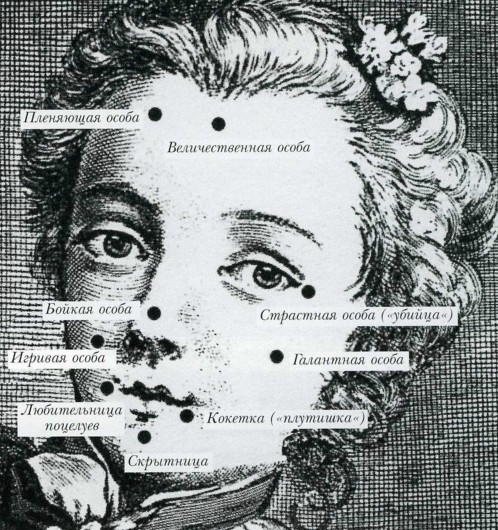

Одним из необъяснимых увлечений XVIII века были мушки. Их вырезали из бархата или шелка черного цвета, иногда вправляли маленькую жемчужину, камушек или блестку. Формы бывали всевозможные – от кружочка и звездочки до экипажа и зверька. С обратной стороны они были обмазаны клеем, и прелестница слюнявила палец и лепила мушку на лицо или грудь. Положение мушки могло означать весь набор любезностей и намеков, от «я согласна» до «я неприступна». Считалось приличным носить 2-3 мушки, но находились любители шокировать общество и появлялись с 15 мушками. У дам, терявших мушки во время празднеств, имелась крохотная золотая мушечница с запасом.

Считается, что своим появлением мушка обязана британской герцогине Ньюкастл,

кожа которой оставляла желать лучшего. Герцогиня изобретательно обыграла

свои недостатки при помощи круглых кусочков чёрной тафты, которые на её

лице стали играть роль «искусственных родинок». С их помощью удалось не

только «победить» неровности кожи, но и оттенить белизну лица. В Англии

этот чёрный кружочек стали называть beauty spot (буквально — «пятнышко

красоты»), а ещё — patch (заплаточка) или speckle (крапинка).

Во Франции, куда мода на beauty spots проникла очень быстро, их стали

именовать moucheron или mouche (муха). Именно это название прижилось потом

и в Росии. В те времена женскую красотумог в одночасье уничтожить коварный

враг — оспа: самые прекрасные лица оказывались изрыты страшными рубцами,

которые не исчезали даже спустя многие годы. Мушки пришлись как нельзя

более кстати.

XVII, а в особенности, XVIII век, можно также назвать «эпохой флирта».

Любовь, сведённая к непрерывному и, порой, опасному кокетству была основой

взаимоотношений праздных аристократов. Хорошо воспитанная дама должна

была уметь флиртовать сразу с несколькими кавалерами, не выходя за рамки

приличий.

Когда авторы пишут о «галантном веке», как об эпохе разврата

и половой распущенности, то оказываются неправы — был в моде именно флирт,

недомолвки, полутона и не приводящее ни к каким «ужасным последствиям»

кокетство.«Язык мушек» — явное тому подтверждение. Дама не могла выразить

кавалеру свою приязнь или, напротив, отказать во взаимности. Для этого

она прибегала к иносказаниям. Мушки, приклееные на лице особым образом,

могли сказать об их обладательнице больше, чем она сама могла себе позволить.

Разные источники содержат различную трактовку положения мушек (вероятно,

со временем значения менялись). Историк М.Н. Мерцалова пишет о том, что

мушка-полумесяц приглашала для ночного свидания, амурчик означал любовь,

а карета — согласие на совместный побег.

Часть информации взята из Википедии

Мушки являлись одной из самых необходимых частей женского "прикида" еще во времена Екатерины, без них ни одна дама не решалась показаться в обществе. Каждая удачно посаженная мушка контрастировала с безупречно гладкой кожей и задерживала страстный мужской взгляд, подчеркивая "соблазнительность своего окружения". Существовал даже "язык мушек". Изобретен он был, насколько мне известно, при французском Дворе маркизой де Помпадур. В зависимости от местоположения на лице мушка означала тот или иной настрой дамы:

• в середине лба - неприступность;

• в уголке рта - "я милостива сегодня";

• под нижней губой - скромность;

• над верхней губой - кокетливость;

• в складочке улыбки - легкомыслие;

• на виске у левого глаза - страстность;

• на виске у правогоглаза - "я склонна вас немного потиранить";

• на подбородке - "люблю, да не вижу";

• на середине щеки - любезность;

• а если чуть выше - "я согласна";

• под носом - "мы должны расстаться".

Каждая дама имела запас мушек и на балу - в зависимости

от ситуации - в туалетной комнате могла изменить расположение мушки. По

свидетельству Вольтера, мушками не гнушались даже многие щеголи, а в России

перед ними не смогли устоять даже женщины из семей раскольников.

Но все течет, все изменяется. Казалось, и мушка навсегда похоронена вместе

с пудрой, париками и прочими атрибутами кокетства современниц елизавето-екатерининской

эпохи. Но в начале прошлого века парижские артистки - этуали, создававшие

моду и ревниво следовавшие ей, стали появляться на сцене и в обществе

украшенные мушками - в уголке губ или "в складочке улыбки".

Источник

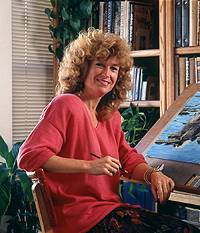

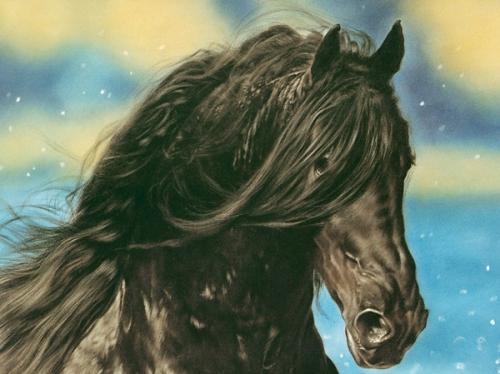

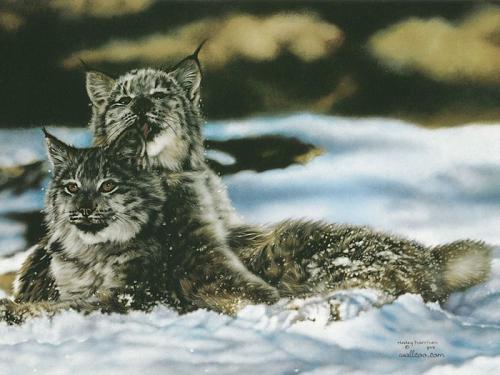

Лесли Харрисон

|

|

Закончив школу, Харрисон переехала в Аризону. Как-то раз, блуждая по рынку,

она увидела пастельные краски. В то время немногие художники работали

с пастелями, но Лесли, едва только их попробовала, поняла, что нашла себя,

и утвердилась в этом мнении, продав свою первую картину человеку, который

влюбился в эту работу с первого взгляда. К 1983 году она писала достаточно,

чтобы не заниматься ничем другим.

"Как только я прихожу в какую-нибудь галерею и предлагаю выставить

свои работы, меня сразу спрашивают, что за краски я использую. Когда я

отвечаю, что пишу пастелями, они тотчас же теряют всякий интерес и даже

не хотят посмотреть на мои картины. Однажды я решила сказать, что работаю

с масляными красками и с пастелями. Меня попросили показать только написанное

маслом, но я принесла и то, и другое. Увидев мои пастели, все затрепетали!"

Даже теперь, спустя семнадцать лет, это все еще борьба, хотя уже и не

такая сложная. Любителям живописи пастели не так близки, как масляные

краски, но люди не могут пройти мимо того, что пишет Лесли.

Харрисон получила огромное число наград за выдающееся мастерство, а Ассоциация

пастелей западного побережья в трижды признавало ее вклад в искусство.

Она также член Американского общества пастелей.

Лесли живет на севере Калифорнии со своим мужем, скульптором Джоном Келлером,

и девятью кошками.

Харрисон рисует вот уже двадцать шесть лет. В живописи она воплощает всю

свою любовь к животным, подчеркивая их индивидуальность, грацию и силу.

"Я счастлива, если людям нравится то, что я делаю. Иногда они стоят

перед моими картинами и плачут. Неужели может быть что-то лучшее для художника?

Кроме того, я убеждена, что когда пишешь сердцам, ты трогаешь сердце другого

человека. Мне все равно, птицу я рисую, кошку или лошадь, главное - суметь

передать на холсте то волнующее чувство, которое при этом испытываешь".

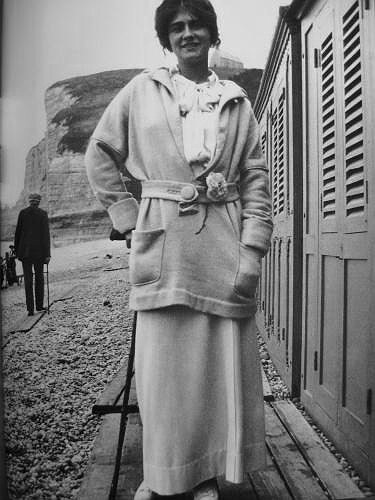

Габриэль Шанель

«Мода выходит из моды, стиль – никогда», - утверждала

мадемуазель Коко Шанель (Сoco Chanel), великая королева моды прошедшего

столетия.

Шанель – это стиль, несущий в себе идеи свободы и современности, которые

прошли через целое столетие. Та, что придумала его, уже при жизни стала

легендой, вдохновляя романистов, кинематографистов и даже музыкантов.

Габриэль Шанель, больше известная как Коко, и ее Дом

моды…

Говорят, она работала и днем, и ночью. Новые модели являлись ей даже во

сне. Проснувшись, она зарисовывала их на бумаге. А на предложения сделать

передышку отвечала: «Ничто не утомляет меня так как отдых».

Она сняла с женщин корсет, подарила им черный цвет и подстригла волосы,

создавая неповторимый стиль безупречных линий и идеальных пропорций -

стиль женщины двадцатого века.

Более андрогенная, по сравнению с господствующей тогда антифеминстической

модой, которую создавали мужчины, мода Шанель была более женственной.

У нее было потрясающее чувство элегантности. Кроме того – стремление к

комфорту. Возможно это было связано с тем, что ее собственная внешность

была достаточно андрогенной и ей не хотелось чувствовать себя неловко.

Ей хотелось быть элегантной, но при этом носить одежду, в которой удобно.

Остальных модельеров это тогда не волновало.

Ей хотелось, чтобы одежда хорошо прилегала к телу, но не слишком обтягивала,

поэтому в плечах ее модели были очень точно скроены, а в талии они более

свободные, в отличие от моделей других дизайнеров того времени. Она любила

юбки ниже колен, поскольку считала колени уродливыми. А еще она считала

нужными карманы, чтобы класть ключи от дома и машины. Она обладала не

только чувством стиля и элегантностью, но и практичностью.

Chanel by Horst P. Horst, 1934

«Дать женщинам возможность свободно двигаться, не чувствовать

себя скованно, не подстраиваться под одежду, которую они надевают, - это

очень трудно. Мне кажется, у меня есть этот дар» - говорила Шанель.

Это была великолепная женщина. Ее все боялись. Даже дамы из высшего общества

– все они боялись и восхищались мадемуазель Шанель. Она могла сказать

что угодно и кому угодно – такой у нее был характер.

Первые шаги в профессиональной жизни Габриель Шанель делала в городе Мулен, где научилась шить. А в 1903 году устроилась на работу швеей. Дочь крестьянки и мелкого торговца в дестве она познала настоящую нужду. После смерти матери отец отдал 12-летнюю девочку в монастырский приют, где и прошло ее отрочество. Однако в 20 лет она уже вела другую жизнь, принимая ухаживания военных из местного гарнизона и выступая с песенками в кафе. Правда знала она лишь две, и из названия одной из них - «Кто видел Коко» - возникло ее прозвище – Коко.

Восхождению Шанель ничто было не в силах помешать. Ее

успех превзошел все границы, когда она выпустила свои знаменитые духи

№ 5. Они принесли ей целое состояние. Позже Мэрилин Монро прославит их

еще больше, заявив, что "надевает" на ночь «Chanel № 5».

А в 1925 году появляется маленькое черное платье из крепдешина, которое

превратится в своего рода униформу, желанную для всех женщин. На следующий

год Шанель открывает для себя твид, из которого шьет целые коллекции.

А также заводит роман с богатейшим человеком Франции – герцогом Вестминстерским.

Так она окончательно становится персонажем светской хроники.

Карл Лагерфельд, который сейчас руководит Домом моды Шанель, рассказывает:

«Шанель изобрела саму себя. Это уже большая находка. И она была первым

стилистом, в том значении, в котором сегодня употребляется это слово.

Она видела австрийские униформы – они легли в основу женского костюма

от Шанель. Ведь это нужно было придумать! Придумать эквивалент мужского

костюма с пиджаком на двух пуговицах! Это было гениально. Шанель соединила

все элементы, в которых она видела новизну и создала новый образ, который

для нее был выражением современности. И который позже, в 1970-е годы,

стал символом буржуазности. Потому что у нее все-таки была одна проблема

– она не признавала мини-юбки как элемент прогресса моды. Да, это ее тормозило.

Но ей ведь было 85… Так что ее можно простить».

|

A fresh-faced Gabrielle 'Coco' Chanel herself, in 1907 |

Early undated photo of French fashion designer Coco Chanel,1920

Mar 1931 - Mademoiselle Gabrielle (Coco) Chanel, right, fashion expert,

with actress Ina Claire

Fashion designer Gabrielle (Coco) Chanel w. photographer Cecil Beaton,

1937

Spectacles add a studious look, but the jewellery prevents this 1938

outfit from looking dull

Chanel Look by Paul Schutzer, 1961

- Я предпочитаю в женщине милые манеры, приятный разговор, милое поведение,

умение приятно танцевать, а не чисто классическую красоту, которая может

выглядеть очень глупо, если находится не в музее.

Посмотрите, как входит в комнату женщина, притягивающая все взгляды. Как

она идет, как она садится, какие жесты она делает в разговоре. По классическим

меркам она может считаться вполне уродливой, но, несмотря на это, в ее

фигуре, ее поведении, ее жестах есть что-то, что составляет стиль и что

очень важно именно потому, что все это не какие-то внешние украшения,

а принадлежит самому ее существу.

Почему из пятидесяти женщин она самая привлекательная, независимо от того,

велика она ростом или мала, брюнетка или блондинка, спортивна или женственна?

Потому что дурманящие напитки, уродливая обстановка, которая не радует

сердце, глупые люди, которые ночь за ночью повторяют свои бесчисленные

истории - истории тех жизней, которые проживаются только для того, чтобы

быть рассказанными и по этой причине не стоящие рассказа.

Она знает, как ей надо идти, почему ей надо сесть и к

чему относятся ее жесты. Она - это она. Ее походка не связана никакой

модой.

Надо сохранять собственную неповторимость даже перед требованиями моды.

Что такое, собственно говоря, плохая фигура? Это фигура, испуганная с

головы до ног. Этот испуг в поведении происходит оттого, что женщина не

дала своему телу то, что ему полагается. Девочка, которая стесняется оттого,

что не сделала домашнего задания производит то же впечатление, что и женщина,

не осознающая, что такое природа природа.

Нельзя одновременно иметь две судьбы - судьбу необузданного дурака и умеренного

мудреца. Нельзя выдерживать ночную жизнь и быть в состоянии создать что-то

днем. Нельзя позволять себе еду и алкоголь, которые разрушают тело, и

все же надеяться иметь тело, которое функционирует с минимальным разрушением.

Свеча, которая горит с двух концов, может, конечно, распространять ярчайший

свет, но темнота, которая последует потом, будет долгой.

Пища должна быть простой. Спать хорошо семь-восемь часов,

если столько хочется, спать при открытых окнах. Вставать рано, работать

сурово, очень сурово. Это не повредит никому, потому что это создаст бодрость

духа, а дух в свою очередь, позаботится об участи тела. Не сидеть допоздна.

В конце концов, что такого уж ценного в светской жизни, чтобы вы пренебрегли

подушкой для того, чтобы ббодрствовать до раннего утра!

Пощадите себя ради самих себя. Щадите свои уши, щадите свои глаза, щадите

свои мысли. Что вы слышали такого после полуночи, что вы считали бы ценнее

собственного сна? Это всего лишь то, что вы так или иначе слышали, и к

тому же раз сто...

- Лично меня после двенадцати часов вообще ничего не интересует.

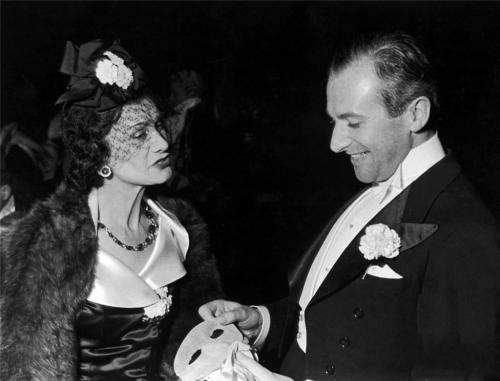

Эдит Хэд

Что нам вспоминается из фильма, увиденного много

лет назад? Это образы - Кэри Грант в элегантном костюме застыл в дверном

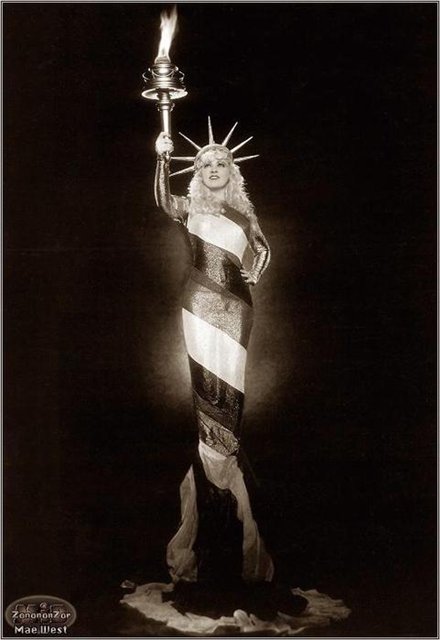

проеме, Мэй Уэст эротично пересекает комнату, Одри Хепберн парит в танце

или Элизабет Тейлор прожигает фиалковым взглядом собеседника. И они всегда

выглядят безупречно.

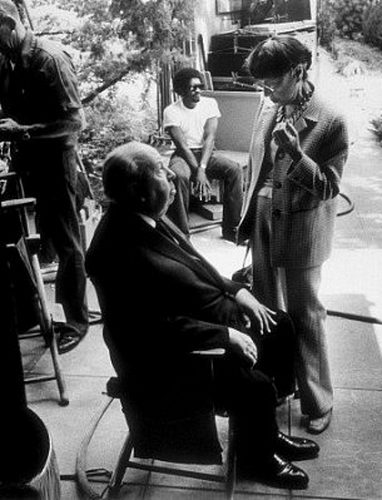

Более пятидесяти лет художник по костюмам Эдит Хэд (Edith Head) одевала

звезд "Золотой эры" Голливуда. И, в итоге, сама стала легендой.

З5 номинаций на "Оскар" и 8 заслуженных статуэток, невероятное

количество (свыше 1000) фильмов, для которых она разрабатывала костюмы

- для многих имя "Эдит Хед" стало синонимом дизайна одежды в

кино. А ведь она даже не умела рисовать, когда пришла работать на "Paramount".

Эдит Клэр Познер родилась в городке Сан-Бернардино, Калифорния

28 октября 1897 года. Неизвестно, были ли ее родители женаты, но в 1901

году мать Эдит, Анна Леви вышла замуж за Фрэнка Спэра и он удочерил девочку.

Хотя родители были евреями, Эдит приняла католическую веру.

Семья перебралась в Лос-Анджелес, когда Эдит было 12 лет. В своей автобиографии

«The Dress Doctor» Хэд написала, что ее лучшими друзьями были собаки,

кошки и ослики, которых она одевала в отрезы материи. Она также интересовалась

гимнастикой, к которой как нельзя лучше подходили ее миниатюрные формы.

Эдит окончила Калифорнийский университет в Беркли в 1918 году, с лучшими

оценками по французскому, затем чем отправилась за получением степени

магистра по романским языкам в Стэнфорд.

Она стала учительницей - сначала в католической школе

в Ла Джолла, а затем в голливудской школе для девочек. Когда школа попросила

ее вести дополнительный курс по искусству, она записалась на вечерние

курсы по рисованию в Chouinard Art College. И там познакомилась с сестрой

человека, который потом стал ее первым мужем. 25 июля 1923 года Эдит вышла

замуж за Чарльза Хеда. Этот брак был скоротечным, хотя развелись они только

в 1936 году, после долгих лет отдельного существования. Несмотря на то,

что в своей биографии Хэд упомянула о первом муже походя, его имя она

использовала в профессиональном плане всю жизнь.

Эдит снова вышла замуж в 1940 году, за дизайнера по интерьерам Виарда

Айнена. На этот раз брак был счастливым и продлился до самой смерти Айнена

в 1979.

Среди студенток школы, где преподавала Хэд, также учились дочери знаменитого

режиссера Сесиля Б. Де Милля. Чтобы немного заработать, летом 1924 года

Эдит стала репетитором у девочек. Как-то раз она оказалась вместе с ними

на съемках очередного фильма Де Милля. "Я была заинтригована,"

- так вспоминала Хэд о том визите. Очевидно, именно это событие и сподвигло

девушку откликнуться на объявление о поиске художника по костюмам. Когда

Говард Грир, главный дизайнер Paramount, попросил примеры ее работ, Эдит

вернулась на следующий день с портфолио, полным рисунков, которые она

одолжила у студентов из Chouinard Art College. "Говард сказал, что

никогда не видел столько таланта в одном портфолио. Я получила работу",

- делилась Хэд. Хотя ее обман вскоре раскрылся, Грира эта уловка весьма

позабавила и он начал учить Эдит делать наброски. Первые месяцы на Paramount

она рисовала эскизы для Грира и его ассистента, Трэвиса Бэнтона, но затем

ей доверили категорию вестернов (“horse opera class”), для которых четыре

года Хэд делала кожаные ковбойские "наштанники".

Следующей ступенью по карьерной лестнице стал, так называемый,

"отдел бабушек" ("grandmother class"), "Это место,

где кто-то другой одевает ведущих актеров, а ты работаешь с персонажами

старушек и тетушек и со всеми, кто еще остался", - так Эдит отзывалась

об этом периоде.

Когда Говард Грир уволился, чтобы открыть свой магазин на Родео-драйв,

Хэд назначили дизайнером-ассистентом под руководством Трэвиса Бентона.

Он давал ей возможность проектировать костюмы только тогда, когда был

сам очень занят, или когда ему просто не нравилась актриса. Свои первые

лавры она снискала в 1932 году, когда Трэвис Бэнтон отправился на показ

коллекций моделей в Париж, а заменившая его Эдит должна была создать костюмы

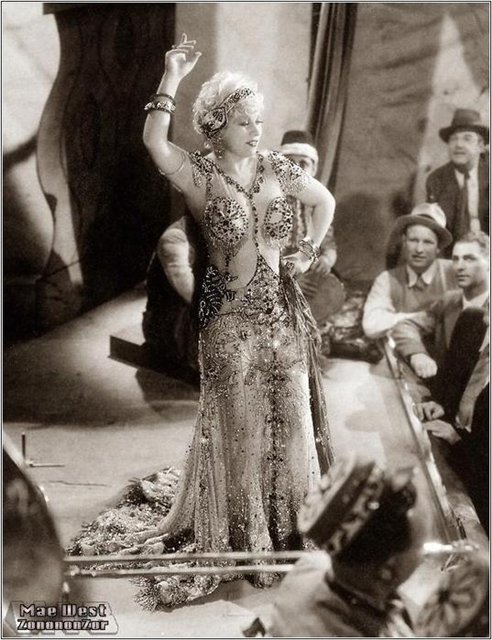

для нового фильма Мэй Уэст. Заносчивая кинодива высказала новенькой свои

указания: «Мои платья должны сидеть достаточно свободно, чтобы доказать,

что я дама, и быть достаточно узкими, чтобы показать, что я женщина».

Эдит Хэд поняла, что имела в виду Мей Уэст, и отчасти благодаря ей фильм

побил все кассовые рекорды и спас Paramount от банкротства.

Mae West, (She Done Him Wrong, 1933)

Когда Уэст вернулась в кинематограф в картине «Майра Брекинридж» («Myra

Breckinridge», 1970), она настояла, чтобы в ее контракте на месте дизайнера

была указана Хэд.

Она проявила также понимание и в отношении Барбары Стенвик, фигура которой

оставляла желать лучшего. Она окутала ее золотой парчой и осыпала стразами

- и вот уже у Голливуда появился новый секс-символ, а у Эдит - новая подруга.

Но самым большим ее талантом было умение молчать, благодаря которому она

стала близким другом для многих звезд.

Бэнтон ушел со студии в 1938 году, и вот тогда Эдит Хед стала главным

дизайнером Paramount Studios. Она была единственной женщиной, занимавшей

столь высокий пост в то время. Эдит делала костюмы для 50 фильмов в год

и работала по шестнадцать часов в день. Хэд говорила, что она представляет

собой комбинацию психиатра, художника, модельера, портного, историка,

медсестры и агента по продажам.

Эдит была верна Paramount в течении 44 лет, хотя ее иногда

"одалживали" для работы и MGM, Warner Brothers Studios, Universal,

Columbia , and 20th Century-Fox. В 1967 году, Эдит подписала долговременный

контракт с Universal Studios, где и оставалась до конца жизни.

«Эдит была скорее координатором, чем модельером», - отмечала Лоретта Юнг,

для которой та делала костюмы к пяти фильмам, и это полностью соответствовало

собственной оценке Эдит. «Я знаю, что я вовсе не творческий гений, - говорила

она сама о себе. - В дипломатии я сильнее, чем в эскизах». Благодаря этому

она смогла удержаться в «Парамаунт» и за эти тридцать лет одевала всех

кумиров, от Лиз Тейлор и Бетт Дейвис до Грейс Келли, стилю которой подражало

затем целое поколение. С одним только Альфредом Хичкоком она сделала 11

фильмов, поскольку лишь ей он доверял, когда дело касалось того, чтобы

спрятать таинственные глубины его холодных блондинок за буржуазной одеждой.

Эдит Хэд с Альфредом Хичкоком на съемках

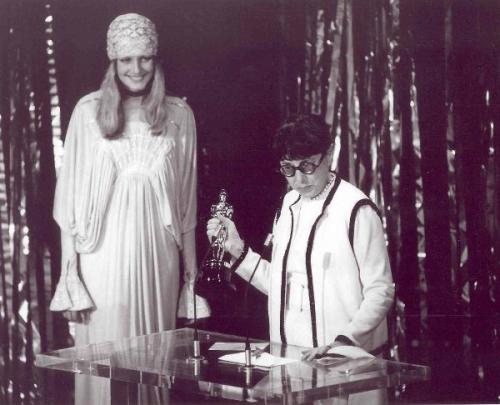

Когда в 1948 году впервые была присуждена премия «Оскар» за лучшие костюмы, 50-летняя Эдит Хэд была уверена, что она достанется ей, хотя бы за одно только «умение выживать», как намекала она на особенности работы в этой отрасли, полной интриг. Она была совершенно растеряна, когда вышла из зала с пустыми руками. Правда, в последующие годы она неоднократно завоевывала высшие награды Голливуда.

В 1949 году Хэд все-таки получила "Оскар" за исторические костюмы

к черно-белому фильму «Наследница» (The Heiress). В 1950 последовало уже

два "Оскара": один за цветную картину по библейским мотивам

Сесила ДеМилля «Самсон и Далила» , а второй за черно-белую ленту «Все

о Еве» (All About Eve), где она проектировала костюмы Бетт Дэвис. В 1951

году "Оскаром" были отмечены костюмы для Элизабет Тейлор в черно-белом

«Место под солнцем» (A Place in the Sun). Платье-буфон, без лямок, которое

носила Тейлор в фильме, стало очень популярным и продавалось под именем

Эдит Хэд. С этого момента началась крепкая дружба Хэд и Тейлор.

В 1953 году Хед получила еще один Оскар за фильм «Римские каникулы» (Roman

Holiday), где Эдит работала с восходящей звездой Одри Хепберн. В следующем

году была еще одна аналогичная награда «Сабрину» (Sabrina). Правда, большинство

нарядов для мисс Хепберн сделал французский кутюрье Юбер де Живанши. Но

он не был даже упомянут в титрах.

После «Сабрины» Хэд не побеждала в номинации до 1960 года, когда вышли

«Факты из жизни» («The Facts of Life»). Восьмую и последнюю статуэтку

ей вручили за работу в фильме "Афера» (The Sting, 1973), первом фильм,

за который она получила награду, одевая звезд-мужчин: Пола Ньюмена и Роберта

Редфорда.

Edna Mode "The Incredibles", 2004

Эдна МОД Рост: 112 см. Вес: Не скажу, дорогуша. Cверхспособности: Супердизайнер

костюмов супергероев. Суперпрофессионализм: Блистательная и успешная,

Эдна Мод начинала карьеру как ведущий модельер костюмов для супергероев.

Теперь она вошла в элиту дизайнеров мира, и ее авторские работы потрясают

воображение на показах в Милане, Париже и других важных центрах моды.

Однако Э до сих пор не утратила страсти к моделированию супер костюмов.

Ей есть, что предложить новому поколению супергероев: сочетание супертехнологий

и самого изысканного вкуса на планете.

Прототипом этого персонажа стала Эдит Хэд.

Ingrid Bergman, (Notorious, 1946)

Ginger Rogers, (Lady in the Dark, 1944)

Veronica Lake, (Sullivan's Travels, 1941)

Audrey Hepburn (The Roman Holiday)

Audrey Hepburn (Sabrina)

Barbara Stanwyck, (Ball of Fire, 1941)

Полина Клюкина

|

|

Полина Клюкина: Да, я пишу рассказы и, скорее всего, не о любви к России, это точно.

Виктор Ерофеев: А о любви просто.

Полина Клюкина: Нет. Человек и, наверное, какой-то чужой жизненный опыт. В каждом рассказе читается какое-то такое недовольство, наверное, крестьянское недовольство.

Виктор Ерофеев: Вы из крестьянской семьи?

Полина Клюкина: Ну, у меня все дедушки, бабушки, прабабушки из деревни. И такие гены во мне есть.

Виктор Ерофеев: Наши слушатели слушают вас сейчас и думают, читать произведения или не читать. Что вы можете сказать им такого, чего они не знают? Как вы думаете, Полина, что им можно такое рассказать? Вы говорите, про любовь вы не пишете, значит, вы не можете поделиться своими какими-то откровениями про современное поколение, как они любят.

Полина Клюкина: Наверное, все-таки не про современное поколение, а про поколение моих родителей.

Виктор Ерофеев: Вы любите их?

Полина Клюкина: Да.

Виктор Ерофеев: А за что?

Полина Клюкина: Потому что это люди, которые пережили этот перелом.

Виктор Ерофеев: Как все мы.

Полина Клюкина: Как они адаптировались к этому. Я не могу сказать, что все адаптировались. Глядя на свою маму, ей это удалось. Она смогла, сумела попасть в эту струю. Но очень многие сломались.

Виктор Ерофеев: Это важная тема.

Полина Клюкина: В том то и дело, что я росла в деревне с мальчишками и видела все это и сейчас вижу, как мои все родственники живут. Это не лучшее. Поэтому я так и говорю, что это очень по-московски.

Виктор Ерофеев: Мы говорим сейчас о том, о чем действительно стоит говорить с молодыми писателями. Тематика – отношение к России, отношение к родителям, отношение к любви. И я так понимаю, что действительно, с точки зрения наших писателей, хотя страна прекрасная и города прекрасные, но жить трудно. Да, Полина?

Полина Клюкина: Да.

Виктор Ерофеев: А почему трудно? Что, рук, ног нет у людей?

Полина Клюкина: У людей-то как раз есть, но порой создается впечатление, что никому этому не надо – этих рук, ног.

Виктор Ерофеев: А что надо?

Полина Клюкина: Очень много людей не востребованы просто, сидят где-то и занимаются непонятно чем. Что надо? Это сложно сказать.

Виктор Ерофеев: Какой у вас писатель любимый?

Полина Клюкина: Оскар Уайльд. Я очень люблю Акутагаву. Если из русских писателей, я очень люблю Чехова, рассказы Чехова, и как любая девушка я люблю бунинские «Темные аллеи».

Виктор Ерофеев: А почему любая девушка любит «Темные аллеи»? Ведь это очень мужские рассказы.

Полина Клюкина: Вот об этом как-то я не думала.

Виктор Ерофеев: Ну, подумайте тогда.

Полина Клюкина: Хорошо.

Виктор Ерофеев: Полина, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь свой рассказ, что там происходит, в чем сущность, смысл? Как называется?

Полина Клюкина: «Птицы», который первый пришел на ум. Как раз о деревне. Хотя я не назову себя прямо деревенщиком. Просто когда есть какие-то мысли о доме, наверное, поэтому и рассказы появляются все-таки о родине. Однажды моя тетя попросила написать меня рассказ о своей жизни, а жизнь там, дай Боже, какая несчастная. Рассказ этот до сих пор я ей не показала.

Виктор Ерофеев: Стесняетесь.

Полина Клюкина: Нет, дело не в стеснении. Потому что это откровение, это большое откровение. И я не уверена даже, что она меня за него простит, хотя она просила именно об этом. Это женщина, ей 50 лет, она спилась, спилась по той причине, что когда-то у нее был молодой человек, у которого его родители были против… В общем, она ему отказала, и из-за нее он с собой покончил. Дальше у нее начались просто безудержные муки, она прекратила появляться домой, чем дальше, тем больше. Потом появился сын, которого она отдала моей бабушке, и бабушка его вырастила.

Виктор Ерофеев: Ну, почему в стране такое несчастье? Написали бы что-нибудь веселое.

Полина Клюкина: Мне кажется, даже менталитет наш не позволит веселиться. Я даже по себе могу сказать. Я не самый веселый человек, и у меня нет даже таких рассказов.

Виктор Ерофеев: Вы верующая?

Полина Клюкина: Да, я верующая.

Виктор Ерофеев: Давно?

Полина Клюкина: Ну, если по-честному верующая, то, наверное, лет шесть. Я начала соблюдать все посты, это опять же началось все с бабушки. Я жила в деревне каждое лето, и так само собой получилось, что для меня мои вот эти родственники, мое начало – это, конечно, святое. И вера началась с веры в них.

Виктор Ерофеев: Полина, вы действительно, молодая, от сохи, условно говоря. Когда было произнесено слово «Абрамович», вас прямо передернуло. А если бы Абрамович попросил вашей руки, вы бы отказались выйти замуж за такого богатого человека?

Полина Клюкина: Да.

Виктор Ерофеев: Вот прямо приходит Абрамович в студию…

Полина Клюкина: У меня нет какого-то табу.

Виктор Ерофеев: И говорит: «Полина, будьте моей женой!» А вы говорите: «Нет, не хочу».

Полина Клюкина: Ну, хорошо, пускай звонит.

Виктор Ерофеев: А почему? Не хотите за богатого человека замуж выходить? Ну, понятно, по любви.

Полина Клюкина: У меня нет каких-то целей, табу, еще чего-то. Как получится, так и получится.

Виктор Ерофеев: То есть по любви только?

Полина Клюкина: Наверное.

Виктор Ерофеев: Ну, только по честному.

Полина Клюкина: Наверное, да, потому что я за самодостаточность в первую очередь. Это очень важно.

Виктор Ерофеев: А поплавать на яхтах, написать какой-то…

Полина Клюкина: А на что я сейчас, собственно, тружусь и так далее?

Виктор Ерофеев: «Полина, что бы вы сказали, если бы увидели Льва Толстого?» Что бы вы сказали Льву Толстому?

Полина Клюкина: Я бы ему рассказала про свою очень близкую подругу, у нее все – Лев Толстой, у нее блокнотик Лев Толстой, у нее мысли – Лев Толстой.

Виктор Ерофеев: Вот бы обрадовался Лев Толстой. Как зовут подругу?

Полина Клюкина: Маша, Маша Бессмертная.

Виктор Ерофеев: С такой фамилией только общаться с Толстым.

Полина Клюкина: У нее бабушка актриса, это глубоко интеллигентная семья.

Виктор Ерофеев: Тоже писательница?

Полина Клюкина: Ну, вроде как да.

Виктор Ерофеев: Ну, посмотрим, еще молодая. Давайте мы тоже вас спросим, чем писатель отличается от журналиста, на ваш взгляд, Полина? На самом деле, ключевой вопрос.

Полина Клюкина: Журналистика – это все-таки, наверное, передача информации.

Виктор Ерофеев: Это точно.

Полина Клюкина: Передача информации, а здесь существует атмосфера, существует все-таки какая-то позиция. Я, наверное, за журналистику больше объективную, не оппозицию, только так.

Виктор Ерофеев: То есть вы не диссидентка?

Полина Клюкина: Нет.

Виктор Ерофеев: Сказала она с очаровательной улыбкой. Значит, вы за Путина и Медведева вместе взятых?

Полина Клюкина: Я вообще в стороне от этого.

Виктор Ерофеев: Ну, где же вы в стороне? Вы же в той же самой стороне, где и они. Как же в стороне то? Вы в общежитии, разве это сторона?

Полина Клюкина: Поэтому я об этом и умалчиваю. На самом деле, я уже об этом говорила, это читается в моих рассказах, что я не в восторге от ситуации, которая…

Виктор Ерофеев: Я не знаю ни одного писателя, который в восторге. Даже самый, который просто ходит на прием к Путину каждый день, если такой есть…

Полина Клюкина: Писатели – может быть, нет, но существуют такие режиссеры.

Виктор Ерофеев: То есть вы тут сошлись с Леонидом. Полина, очень интересно, значит, журналистика – это передача информации, а писательство Это что?

Полина Клюкина: Это все-таки и атмосфера, и люди, не делающие поступки, а журналистика – это просто констатация факта.

Виктор Ерофеев: А что такое вдохновение?

Полина Клюкина: Это, наверное, то, что сопровождает начинающего писателя. А потом я, наверное, уже к этому отношусь как к работе.

Виктор Ерофеев: Вдохновение как работа.

Полина Клюкина: Да. Вовремя сесть и заставить себя.

Виктор Ерофеев: Вовремя сесть и заставить – это вдохновение?

Полина Клюкина: Ну, потом оно приходит.

Виктор Ерофеев: Что такое вдохновение?

Полина Клюкина: Это, наверное, знаете, что? Когда едешь в метро и видишь каких-то людей, которые чем-то тебя заинтересовали, и ты это несешь, и больше ни о чем не думаешь, до дома. Ты врываешься, не снимая просто обуви, садишься и начинаешь писать об этом. Вот это, наверное, и есть вдохновение.

Елизавета Яковлева-Уранова-Сандунова

|

|

Эта история, быстро обросшая самыми эффектными деталями, вошла в театральные анналы как образец героической борьбы молодых актеров за свою любовь, борьбы, увенчавшейся благодаря их самоотверженности и предприимчивости, блистательным успехом, несмотря на козни влиятельных противников. О чете Сандуновых охотно писали мемуаристы. Один из них, известный театрал Александр Михайлович Тургенев, оставивший подробный, хотя и малодостоверный рассказ об этом эпизоде, утверждал, что “Безбородко прислал Лизаньке 80 тысяч ассигнациями; она взяла их и кинула в камин. 80 тыс. государственных векселей сгорело, не выменяв собою и даже одного поцелуя”.

По словам современного театрального журналиста А. Лопатина, “историю ее Елизаветы Сандуновой. любви и замужества запечатлели абсолютно все историки русского театра”. Лопатин остроумно предположил, что эта легенда могла отразиться в финале “Капитанской дочки”, где Маша Миронова вымаливает у государыни прощение Гриневу. О происшествии в Эрмитажном театре писали авторы некрологов Сандуновой и статей о ней и ее муже. Автор ставшей классической “Летописи русского театра” П.Н. Арапов даже посвятил этой истории водевиль “Лизанька”, с успехом шедший на сцене. И хотя в конце XIX — начале XX века был опубликован ряд документов, которые должны были бы побудить историков поставить многие аспекты этой версии под сомнение, инерция легенды оказалась слишком сильна.

История Сандуновой — целый роман. Талантливую Лизаньку Уранову “заметил” великий сластолюбец Безбородко, но Лизанька была влюблена в Сандунова и не поддавалась обещаниям Безбородко. Говорили, что влюбленный вельможа подарил Урановой громадную пачку ассигнаций на несколько десятков тысяч рублей, но Лизанька на глазах богача бросила всю пачку в горящий камин. Тогда Безбородко решил действовать иначе: приказал выслать Сандунова из Петербурга в Херсон, а Лизаньку собирался похитить и увезти в свой “сераль”. Но в день, назначенный для похищения, Екатерина приказала играть в Эрмитажном театре “Федула с детьми” с участием Лизаньки. Уранова знала уже о высылке Сандунова и решилась на отчаянную меру: во время спектакля внезапно стала на колени, протягивая к ложе Екатерины составленное ею прошение. Вдогонку за Сандуновым немедленно был послан курьер, актера вернули в Петербург и тотчас же обвенчали с Урановой, а вскоре после брака Сандуновы были переведены в Москву.

Законы жанра побуждают автора спрессовать события в один

день, примыслить высылку и эффектное возвращение жениха, похищение Лизаньки

в “сераль” и пр. Но в целом ход событий излагается здесь в полном соответствии

с устоявшейся версией. Вероятно, вытеснить ее из массового культурного

сознания уже невозможно, да и незачем — красивая легенда имеет право на

существование вне зависимости от своей фактической обоснованности. И все

же исследователям истории российского двора и русского театра имеет смысл

еще раз обратиться к этому сюжету и подвергнуть имеющиеся в нашем распоряжении

данные тщательному анализу. Перед нашими глазами предстанет картина, возможно,

несколько менее идеализированная, но не менее яркая и драматическая, а

главное — исполненная глубокого историко-культурного значения.

Первый раз судьбы великой императрицы и юной воспитанницы театрального

училища пересеклись годом раньше. 29 января 1790 года Лиза Уранова впервые

выступила на сцене Эрмитажного театра в комической опере “Дианино древо”

композитора В. Мартина-и-Солера, которого в это время как раз ожидали

в Петербурге. Либретто оперы написал прославленный либреттист Л. Да Понте,

а перевел на русский язык старейший актер русского театра И. Дмитревский.

Лиза исполняла роль Амура. Екатерина сочла, что “La piиce n’a pas le sens

commun”, но похвалила “Лизу и музыку”. На следующий день эта тема была

продолжена. “Разговор о Лизе, Сандунове, pourquoi les empecher de se marrier?

Пожалован ей перстень в 300 рублей, и при отдаче приказано сказать, что

вчерась пела о муже, то бы иному, кроме жениха, перстня не отдавала”,

— это высочайшее повеление занес в свой дневник А. Храповицкий, секретарь

императрицы и одновременно управляющий императорскими театрами. Екатерина

ссылалась на арию из “Дианина древа”, в которой Лиза, только превратившаяся

из мальчика в девушку, пела:

| По моим же зрелым годам Муж мне нужен поскорее, Жизнь пойдет с ним веселее, Ах, как скучно в девках нам! |

Императрица продемонстрировала исключительную осведомленность в жизни театральной труппы. Она знала и о романе дебютантки с актером Силой Сандуновым, прославившимся исполнением ролей слуг, и о препятствиях, которые чинят их браку. Впрочем, ухаживания Безбородко за юной студенткой театрального училища и ее сопротивление его домогательствам уже стали к тому времени предметом сплетен в придворных кругах. “Лизанька ни на какие обещания графу не поддается”, — писал из Петербурга на юг в действующую армию Потемкину его секретарь М.А. Гарновский. Письмо это не датировано, однако в нем говорится также, что архитектор Старов был отправлен в распоряжение светлейшего князя “10-го сего месяца”, между тем известно, что И.Е. Старов выехал из Петербурга 10 января 1790 года и 4 февраля прибыл в Яссы. Таким образом, письмо Гарновского было написано во второй половине января, то есть незадолго до или в те самые дни, как Екатерина сделала свои распоряжения насчет будущей судьбы актрисы.

Императрице уже доводилось распекать Безбородко за то, что он подарил 40 000 рублей итальянской актрисе. Она хорошо знала своего ближайшего сотрудника и придворные и театральные нравы и понимала, что без ее вмешательства сопротивление, которое оказывает Лиза могучему вельможе, не может оказаться слишком длительным. Судя по тональности обращенного к молодой актрисе назидания беречь девичью честь, государыня явно полагала, что на этот счет есть основания тревожиться. Во всяком случае, ее наставления Храповицкому были ясными и недвусмысленными.

У Екатерины уже был опыт устройства свадеб. Полугодом ранее ее фаворит Александр Мамонов обратился к ней с просьбой отпустить его и позволить ему жениться на княжне Дарье Щербатовой. Молодые люди упали перед императрицей на колени, моля о прощении и снисхождении к их взаимной любви. Уязвленная, но душевно тронутая государыня, несмотря на сильные переживания, пошла навстречу пожеланиям влюбленной пары, щедро одарив ее перед свадьбой. По любопытному совпадению, разрыв Екатерины с Мамоновым пришелся на те же дни, что и начало хлопот по постановке на русской сцене еще одной комической оперы тех же авторов — композитора В. Мартина-и-Солера и либреттиста Л. Да Понте. Русская версия либретто была также подготовлена И. Дмитревским.

“Изготовлена была русская Cosa rara ; отказали. С утра невеселы. Слезы. Зотов сказал мне, что паренька отпускают, и он женится на кн. Дарье Федоровне Щербатовой”, — говорится в дневнике Храповицкого в записи от 18 июня. Опера “Редкая вещь” (“Cosa rara”) начинается с того, что в ноги к испанской королеве Изабелле бросается крестьянка Лила и просит избавить ее от домогательств местного алькальда и отдать замуж за ее возлюбленного Любима, который хитростью или насилием “удален из села”. Тронутая Изабелла повелевает вельможе Коррадо и своему сыну, Инфанту, сторожить Лилу до окончания разбирательства. Оба они пленяются красотой прекрасной крестьянки и пытаются соблазнить ее бриллиантами, однако Лила остается неколебимо верна своему суженому. “Как знатного вельможу я вас почитаю, как надзирателя уважаю, как человека в старых летах люблю, как волокиту ненавижу, как соблазнителя презираю и гнушаюсь”, — говорит она Коррадо. В соответствии с законами жанра этот несколько мелодраматический сюжет оттенен комической парой. Подруга Лилы Гита существенно уступает главной героине по части патетичности, она игрива и склонна к лукавству, однако ее добродетель столь же незыблема. Именно она, как и полагается субретке, исполняет главную моралистическую арию:

| Престаньте льститься ложно И мыслить так безбожно, Что деньгами возможно В любовь к себе склонить. Тут нужно не богатство, Но младость и приятство Еще что-то такое <…> Что может нас пленять, Что может уловлять. Любовники слепые, За перстни дорогие, За деньги золотые Красотки городские Лишь могут вас ласкать. |

Естественно, благодаря королеве вся коллизия в конце концов разрешается

благополучно. Соблазнители раскаиваются, а обе девушки, щедро вознагражденные

Изабеллой за свои строгие правила, венчаются с сужеными. “Редкая вещь”

была поставлена в придворном театре в октябре 1789 года, а в 1790-м на

роль добродетельной поселянки Гиты была введена Лиза Уранова. В действительности,

дело обстояло, однако, куда менее пасторально, чем на сцене. Версия мемуариста

о том, что Безбородко “увидел все свои приступы Лизанькою со стоической

твердостью отвергнутыми”, опровергается текстом прошения, поданного Елизаветой

Урановой императрице со сцены театра, которое было в 1904 году опубликовано

И.Ф. Горбуновым: