В начале мая в Израиле состоятся три акустических концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы". Одна из самых популярных рок-исполнительниц России выступит в Хайфе, Беэр-Шеве и Тель-Авиве. Незадолго до своего приезда Диана ответила на вопросы корреспондентки NEWSru.co.il.

Диана, все детство вы провезли в разъездах: родившись в Беларуси,

вы объездили с родителями всю Россию, побывали в самых дальних ее уголках.

Отразились ли эти детские впечатления на вашем взрослом творчестве?

Не совсем так. Я не проехала с родителями всю Россию, я была на Севере. Мы жили в нескольких поселочках на Чукотке, где я успела сходить в детский сад и закончить школу. Что касается России, то я познакомилась и узнала свою страну именно благодаря выбору своей дороги, по которой иду, и буду идти дальше.

Как была написана первая песня – та, которую вы считаете настоящей?

Не помню. У меня все песни настоящие, я их не отделяю одну от другой в этом смысле.

Популярными вы стали очень быстро, и в то же время, вам всегда удавалось быть немножечко "в стороне" от тусовки. Почему вы выбрали такой, можно сказать, скромный, несколько отчужденный образ жизни в музыкальном мире?

Мне неинтересно было общаться с людьми, которые занимаются вроде бы тем же, чем занимаюсь и я. Дело в том, что люди, стоящие на сцене и работающие в одном жанре, абсолютно необязательно должны быть друг другу симпатичны, и им совсем необязательно интересно общаться друг с другом. Так что, мне было с ними неинтересно, вероятно, и им было со мной неинтересно. И, по большому счету, все эти тусовки мне не нужны, потому что если у тебя нет времени на то, чтобы быть одному, ты не будешь писать. А писать в своре или в стае я не могу – я одиночка.

|

|

Почему было принято решение от рок-исполнения перейти к электрическому звучанию?

Что касается рок-исполнения – это именно то, чем мы сейчас занимаемся. Что касается рока, то вы, вероятно, имеете в виду расширение нашего состава и внедрение электрического звучания. Да, была акустика – и мы, не отходя от нее, привили еще одну ветвь дереву под названием "Ночные Снайперы". Две абсолютно равноценные ветви.

Качественно новым и интересным этапом в вашем творчестве стало сотрудничество с японским музыкантом Кадзуфуми Миядзавой. Расскажите об этом подробнее.

Очень интересное было сотрудничество. И японская музыка, и культура в целом, и менталитет настолько отличны от нашего, российского, что мы, казалось, сочетаем несочетаемое. Однако "Симаута" у нас понравилась людям, да и в Японию мы ездили неоднократно в рамках этого проекта. А тарелка, расписанная Миядзавой-сан и подаренная мне, занимает почетное место у меня в кабинете.

Как вы думаете, почему композиция "Кошка" стала такой популярной в Японии?

Вот уж искренне не знаю. Это надо спрашивать у японцев.

В последнее время многие артисты пробуют выступать самыми неожиданными и вполне оправданными дуэтами. Вы, например, исполнили несколько композиций с группой "Би-2". Для чего это делается?

Интересно было. Музыкальные эксперименты делаются только из интереса.

Насколько просто вам было работать с другими музыкантами, такими же лидерами, такими же профессионалами, как и вы?

Мне кажется, чем более человек профессионален, тем проще с ним работать. Я в этом убеждена абсолютно. И что касается моего в этом участия, то никому из тех, с кем я работала, не было тяжело работать со мной. Ни Диме Диброву, ни группе Би-2, ни Тамаре Гвердцители, ни Кадзуфуми Миядзаве-сан.

Приходится ли при работе над совместными проектами поступаться иногда собственными принципами?

Нет.

Как изменилось творчество "Ночных снайперов", их содержание, как музыкальное, так и словесное, со времени ухода из группы Светланы Сургановой? Непросто было привыкнуть к роли единственной солистки группы?

Я всегда была единственной для себя.

Вы являетесь автором большинства песен группы "Ночные снайперы". Кроме этого, в вашем литературном архиве существуют и так называемые "антипесни" – расскажите о них и о Диане Арбениной – поэте.

Читайте мои стихи – там все сказано.

Расскажите о своей книге "Дезертир сна" и о ее аудио-продолжении "Дезертир сна. Я говорю".

"Дезертир сна" – сборник стихов. На момент выхода самый полный. Немного прозы там тоже есть. "Я говорю" – аудио для тех, кто стоит в пробке.

В книгу "Дезертир сна" вошли и ваши картины. Как вы относитесь к высказыванию "талантливый человек талантлив во всем"?

Это неправда. Очень просто паразитировать на этом. Талантливый человек не может быть талантлив во всем. Либо ты… хорошо печешь хлеб, либо ты строишь дома. Либо ты поешь песни, либо ты доишь коров. Я не видела ни одного поэта, который бы так же хорошо доил коров, как писал стихи. Или наоборот.

Вы верите в сны? О чем они говорят вам? Расскажите о написанной вами книге "Колыбельная по-снайперски"?

Я верю в сны, безусловно. И книга тому подтверждение. Идея ее родилась достаточно спонтанно, получилась самая, пожалуй, позитивная моя книга. В ней 366 снов, следствий из них и иллюстраций. Работать над ней было безумно интересно и весело, а вот когда я нарисовала первые десять иллюстрация и поняла, что впереди еще 356… Но ничего, сдюжила.

Вы писали музыку, звуковые дорожки к нескольким фильмам. В чем заключается работа над саундтреком? И чем она отличается от работы, скажем, над новым альбомом?

Я ни разу не писала именно саундтреков и дорожек для фильмов. Мне бы хотелось, но что касается опыта на сегодняшний день – это лишь песни. Будут предложения – с удовольствием напишу музыку. Мне это интересно.

Как был сформирован нынешний состав "Ночных снайперов"? Расскажите о роли в коллективе каждого его участника?

Старейшие участники – это Митя и Ваня. Митя Горелов играет на барабанах, Иван Иволга – на соло-гитаре. Последним пришел в коллектив Дима Максимов, наш басист, перед ним был Андрей Титков – клавишник, которого привел в коллектив Федор Васильев, экс-бас-гитарист.

Как часто меняется Диана Арбенина? Насколько артисту необходимы перемены?

Каждый день. Абсолютно. Артист должен быть голодным, в том числе, сексуально, влюбленным, дерзким и нежным. Тогда все будет хорошо. Постоянно меняться. Более того, что касается утрясенной, сбалансированной жизни – она категорически воспрещается рок-музыкантам, они становятся толстыми, обрюзглыми и женатыми. А жена и рок – это вещи несовместимые.

Прежние визиты в Израиль вдохновляли вас на создание новых произведений?

Меня все вдохновляет.

Есть ли у вас любимое место в Израиле?

В Израиле мне нравятся места, показанные человеком, которому я верю. Он так вкусно о них говорил.

Беседовала Анна Розина

Источник: http://www.newsru.co.il/rest/23apr2009/arbenina_302.html

Самая сексуальная женщина

Читатели британского журнала FHM назвали самой сексуальной женщиной

2009 года Шерил Коул, певицу из поп-группы Girls Aloud.

Отметим, что FHM традиционно составляет годовые рейтинги "самых сексуальных

женщин" не в конце года, а в апреле. Полные результаты опроса читателей

будут опубликованы в июньском номере журнала. Сообщается, что в последнем

голосовании, прошедшем на сайте издания, приняли участие около 10 миллионов

читателей. Всего в рейтинге сто позиций.

Американская актриса Меган Фокс, победительница 2008 года, опустилась

на вторую строчку рейтинга.

Неожиданным сюрпризом стало появление на пятой строчке рейтинга американской

певицы Бритни Спирс, поскольку ранее ожидалось, что она вообще не попадет

в сотню привлекательных женщин из-за проблем в личной жизни, имевших место

в прошлом.

Первая пятерка самых сексуальных женщин мира 2009 года по версии FHM выглядит

так (в скобках указана позиция 2008 года):

• 1) Шерил Коул (7)

• 2) Меган Фокс (1)

• 3) Джессика Альба (2)

• 4) Бритни Спирс (31)

• 5) Кили Хэйзелл (3)

Источник: http://cursorinfo.co.il/news/culture/2009/04/23/cole/

Галина Преображенская

С Галиной Сергеевной мы встретились накануне юбилейного

марафона “Романсиады”. Этому замечательному конкурсу исполняется 10 лет,

и по традиции он пройдет по разным регионам страны и бывших республик,

объединяя молодых исполнителей под знаком русского романса.

1О лет для такого конкурса - срок. Тем более что возник он благодаря страстному

желанию и энтузиазму одного человека - Галины ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ.

Галина Сергеевна, ваш случай - уникальный. Феноменально: такой, прямо

скажем, не самый современный жанр, так увлекает девушек и юношей! Что

вы с ними делаете!

- Да это не я делаю. Это романс. Действительно, есть что-то такое в этом жанре, что не оставляет равнодушным никого. Кстати, наша “Романсиада” пополнилась еще двумя конкурсами. Для детей мы проводим конкурс “Надежда Романсиады” и для любителей - “Романсиада без границ”, в которой участвуют и профессионалы более старшего возраста, которые хотят что-то “подшлифовать” в своем творчестве. Скажу по секрету, сейчас уже думаю о проведении “офицерской Романсиады”. При влюбленном отношении к романсу, смею утверждать, что он претендует на одну из современных национальных идей, способных объединить людей. Он доступен, понятен и в то же время высок. Но... как порой озлобленно некоторые его воспринимают. Недавно поклонницы принесли мне статью в “Аргументах и фактах” “Розовую розу лаская...”.

Это такой жирный плевок в сторону жанра. Я просто была потрясена и не могла осознать — зачем? По мнению автора, это отрыжка пошлости и мещанского вкуса. Приводились дикие примеры какого-то действительно графоманского творчества. А Чайковский, Рахманинов, Блок, Шостакович? Те, кто не чурался в своем творчестве этого жанра? Кстати, вот хочу выразить особую благодарность вашей газете, которая все десять лет объективно рассказывает о конкурсе. Но никто из других печатных изданий не удосужился узнать, что же это за конкурс, почему молодежь так рвется в нем участвовать, почему почти все его победители стали интересными артистами и выступают в лучших театрах и на концертных площадках нашей страны и за рубежом?

- Галина Сергеевна, мне бы хотелось поговорить на тему “Преображенская как творческая единица”. Вы прекрасный организатор, любите молодежь, не жалеете сил, чтобы поддержать начинающих, помочь устроиться в театр и так далее. Но вы же прекрасная пианистка, музыковед, великолепная ведущая. Наконец, вы уже десять лет носите звание заслуженной артистки России...

- Не все, конечно, замкнуто на моих конкурсах. Есть и еще много интересного в жизни. Одним из недавних грандиозных событий для меня стало приглашение из Кремля провести концерт российского искусства в рамках саммита в Санкт-Петербурге. Это было очень ответственно, волнительно. Потрачено много сил и здоровья, но этот день я не забуду никогда.

- К сожалению, для широкого зрителя это мероприятие было скрыто, даже телерепортажа не было. Поэтому вы как свидетель можете приоткрыть завесу тайны — что же там происходило...

- В зале Петродворца собрались восемь первых лиц крупнейших

держав. Просто увидеть их всех вместе — уже шок. Путин, Буш, Блэр, Ширак,

Ангела Меркель и так далее.

Наше искусство представляли оркестр под управлением Темирканова, Хворостовский,

Гулегина, Бабкина, ансамбль “Березка”, Кубанский хор. Мне пришлось не

просто вести концерт, а еще и давать небольшие комментарии на двух языках

перед каждым номером. Я себя ощущала не просто ведущей, а буквально “лицом

России”. Причем я попала в трудную ситуацию. Сначала не было речи о том,

что я буду говорить по-английски, но перед началом выяснилось, что нет

переводчиков. Представляете мое состояние? Но когда я сказала первые фразы,

очень живо отреагировал Тони Блэр: “О...”. Мне было приятно.

Но самое интересное было видеть реакции глав государств. У меня сложилось впечатление о них, как о людях, очень эмоционально воспринимающих искусство. Реагировали прекрасно. Когда я сказала, что сейчас выступит лучшее сопрано мира Мария Гулегина, японский премьер просто засветился радостью. А после ее выступления, презрев все протокольные дела, бросился к ней, целовал руки. После концерта Путин снял пиджак, сел за руль джипа и, отъезжая в Константиновcкии дворец, как-то по-домашнему помахал артистам на прощание.

- Ну, в общем, поработали на высшем уровне! Теперь давайте на землю.

- Вот вы спрашиваете о моей творческой жизни? А я, по правде говоря, и не могу так с ходу сформулировать, чем же я занимаюсь на самом деле. Какой-то синтетический, пока еще не опознанный и не классифицированный жанр...

- Который вы сами и создали!

- Да нет, были в истории примеры. Не буду равнять себя с гениальным Василием Андреевым, который был одновременно и балалаечником, и организатором, и дирижером, и педагогом, и концерты сам вел. Человек, который хочет воплотить какую-то идею, вынужден быть и организатором в том числе. Многим это не удается.

- Но вы не из их числа. А что заставило вас не только заговорить со сцены, но и придумывать необычные музыкальные проекты. Помню ваш замечательный телевизионный абонемент “Пригласительный билет” для детей в Зале Чайковского или, по-моему, первый московский музыкальный салон, который проходил в Шахматном клубе...

- О, чего только не было в моей жизни. Например, 15-минутная телепередача о музыке. А началось все еще на втором курсе Гнесинки. Ректор обо мне сказал: прирожденный концертмейстер. Азы профессии я познавала в лучших камерных классах - у легендарной Нины Николаевны Делициевой и светила вокала Геннадия Геннадиевича Адена, в оперных классах профессоров Муромцева, Сахарова. Мне очень нравилась эта профессия. Мама моя камерная певица, солистка Московской филармонии, лауреат конкурса им. Глинки - Маргарита Преображенская. Как только я овладела школой игры на фортепиано, она поставила мне ноты, как сейчас помню, “Вернись в Сорренто”, и мы начали репетировать. Это самая интересная профессия на свете, но почему-то считается, что самая униженная. Меня же никогда не смущало, что концертмейстер находится в тени солиста. Настоящий концертмейстер живет успехом артиста.

А я работала с такими мастерами, как Валентина Левко,

Борис Штоколов, Белла Руденко, Анатолий Соловьяненко! Умение раствориться

в артисте, все прочувствовать, быть удобным, нужным — это тоже талант

и высокая степень мастерства. Кстати, мне с детства хотелось быть не певицей,

а ...музыковедом Светланой Виноградовой! Это был мой идеал. Поэтому, как

только стала выходить на сцену, сразу “заговорила”. Да еще в ЦМШ, когда

мне было только 12 лет, снимали телепрограмму, и именно меня посадили

в “кадр” ведущей. Все хвалили, и, видимо, это запало мне в душу.

В Гнесинке с первого курса стала заниматься исследовательской музыковедческой

работой, всегда была участником студенческих конференций, конкурсов. А

вот когда пришла в филармонию и стала ездить на гастроли в глубинку, столкнулась

просто с практической необходимостью вести концерты. Тогда была масса

концертов на производстве, например, в цехах, библиотеках, клубах, общежитиях.

Надо было находить общий язык с простыми людьми, далекими от классической

музыки, их надо было подготовить, “разогреть”.

Очень благодарна Леониду Михайловичу Харитонову, замечательному басу, солисту филармонии, с которым впервые поехала на гастроли. Он попросил, чтобы я предваряла его выступление рассказом о нем. Он был не просто певец, а еще и замечательный актер. От природы. После нашего первого концерта он мне говорит: “Я наблюдал за залом, когда вы говорили. Человек в первом ряду три раза посмотрел на часы. Видно, ему было не интересно”. Это был главный урок: я должна говорить так, чтобы зрителям было интересно, чтобы они боялись что-то упустить из моего рассказа. Значит, важна не только сама информация, но и то, как ее подаешь. А это уже актерство. Одну подсказку мне дал замечательный киноактер и режиссер Евгений Семенович Матвеев. Свое выступление он всегда начинал так: доставал записку из кармана и начинал как бы на нее отвечать. И каждый раз это было так естественно, натурально! Он мне тогда сказал: “Запомни, одна из главных актерских задач на сцене - удивление. Ты должна искренне радоваться, ведь ты получила только что эту записку из зала! Открыла и впервые видишь этот текст”. Я конкурсантов всегда учу: “Пойте романс так, как будто вы впервые произносите эти слова”.

- Галина Сергеевна, столько талантливых ребят прошло через ваши руки за десять лет! Многие ли из них связывают свою жизнь с романсом!

- Для меня важнее другое. “Романсиада” - это стартовая

площадка для талантливых людей, и романс дает такую школу, которая помогает

им в любом жанре проявить себя. Судите сами. В Большом театре — наши,

да и во всех оперных театрах Москвы, в оперетте. Лауреат “Романсиады”

Марина Поплавская даже в Ковент Гарден попала. А вот тех, кто связывает

свою жизнь только с романсом — можно по пальцам пересчитать. Это великолепные

эстрадные артисты — ретро-дуэт “Бархатный сезон”, Юлия Зиганшина, Ирина

Крутова, Константин Степанов.

Реальность такова, что на эстраде с романсом трудно удержаться. Поэтому

часто певцы даже с камерными голосами идут в оперу — она востребована,

особенно за рубежом. Наш учебно-концертный центр “Дом романса” на улице

Берзарина, в котором есть прекрасный камерный зал, вполне может быть стартовой

творческой площадкой для молодых исполнителей романса. С этим я связываю

большие надежды. Будут и концерты, и просветительские абонементы для детей,

тематические вечера, циклы, посвященные лауреатам “Романсиады”...

- И так далее, и так далее... Успехов вам, Галина Сергеевна, и вашему романсовому братству!

Автор: Ирина Шведова

Источник: газета “МОСКОВСКАЯ ПРАВДА”, №236, 26 октября 2006 г.

История нашего многострадального народа исполнена трагическими событиями,

когда евреев уничтожали лишь только за то, что они евреи. Поэтому мы благодарны

тем людям, кто не соглашался с этим и укрывал евреев, зачастую рискуя

собственной жизнью. В Израиле их называют праведниками мира, и в самом

святом для евреев (и не только) месте, в Иерусалиме есть даже Аллея праведников

мира, где покоится прах некоторых из них. Мы чтим их память примерно так

же, как христиане чтут память своих святых. Хотя поклонения могилам не

в обычае нашего народа, ибо Вторая заповедь («Не сотвори себе кумира»)

нами соблюдается неукоснительно. Итак, сегодня рассказ о замечательной

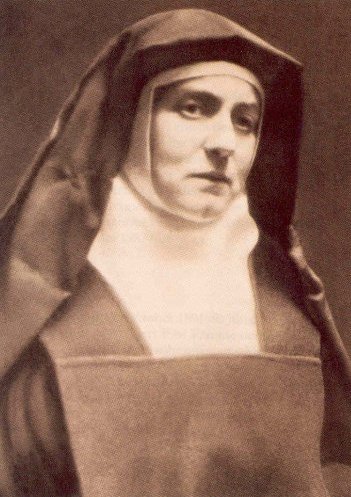

женщине, праведнице мира графине фон Мальцан.

Графиня Мария фон Мальцан умерла 12 ноября 1997 года в возрасте 88 лет. В конце 1998-го активисты партии „зеленых“ предложили установить памятную доску на доме номер 11 по улице Детмольдерштрассе в Берлине, где она жила во время войны. Однако прошел еще целый год, прежде чем муниципалитет дал положительный ответ. Потребовалось вмешательство прессы, сотни писем поддержки от людей, знавших эту героическую женщину. Памятный знак (на снимке) был установлен на пешеходной дорожке, ведущей к зданию: его владелец не разрешил повесить доску на стене, опасаясь за престиж дома, ведь графиня отличалась независимым характером и не раз вступала в конфликт с властями.

Скромная плита из нержавеющей стали напоминает: „Здесь с 1938 по 1945 годы жила графиня Мария фон Мальцан, 25.03.1909 – 12.11.1997. В период с 1942 по 1945 годы она прятала в своей квартире преследуемых евреев и помогала им бежать из Германии, работая вместе с представителями шведской церкви и группами антифашистского Сопротивления“.

Последние двадцать лет Мария фон Мальцан прожила в районе

Кройцберг на юго-востоке Западного Берлина. Район считался непрестижным,

здесь селились бедные иностранцы – турки, поляки, цветные… Дома были переполнены.

Нередко до десятка семей жило на одном этаже с единственным общим туалетом

на лестнице. Жизнь в беспокойном квартале, как ни странно, нравилась графине.

Ей было по душе, что люди разных национальностей существуют вместе и находят

общий язык. Полиция особенно не церемонилась с местным населением, и Марии

не раз приходилось спускаться из своей квартиры на улицу, чтобы вступиться

за соседей, которым доставалось от служителей порядка.

Всю свою жизнь Мальцан помогала слабым, больным и гонимым. Остановить

ее не могли никакие угрозы и запреты. И если творилась несправедливость,

она не задумываясь шла против власти.

Твердый характер графини фон Мальцан проявился уже в детстве…

Своевольный ребенок

Мария Хелена Франсуаза Изабелла фон Мальцан родилась 25 марта 1909 года в богатой семье силезских дворян, выходцев из Швеции. Семье принадлежало большое поместье Милич, расположенное недалеко от польской границы. В старинном замке хранились ценные коллекции картин, часов, фарфора, музыкальных инструментов, собранные несколькими поколениями его владельцев. Отец Марии, граф фон Мальцан, был уважаемым в Силезии человеком. После окончания Первой мировой войны его выбрали в комиссию по уточнению новой границы Веймарской республики. Этот богач никогда не забывал бедных и нуждающихся. В имении он построил на свои средства сиротский приют и дом для престарелых. В замке Милич находили бесплатный пансион молодые художники и музыканты из Берлина и других городов Германии.

Мария была последним, восьмым ребенком в семье. Мать боготворила своего единственного сына, ровно относилась к шести старшим дочерям, а младшую почему-то недолюбливала. Зато отец в девочке души не чаял. От него она получила первые уроки правды и добра, которые запомнила на всю жизнь. Еще в детстве проявились качества, всегда отличавшие Марию фон Мальцан: упорство и самостоятельность, обостренное чувство справедливости, любовь к животным и отчаянная, иногда безрассудная смелость. Казалось, она не замечала опасности. Много лет спустя, вспоминая прожитые годы, Мария благодарила судьбу за то, что никогда не знала страха. Во времена нацизма смерть подстерегала ее буквально за каждым углом, порой секунда испуга могла стоить жизни.

Марии было двенадцать лет, когда умер отец и ее счастливое детство кончилось. Единственным наследником семейного имущества был объявлен старший брат, а опеку до его совершеннолетия приняла на себя мать. Сестрам было назначено ежемесячное пособие. Домашнее обучение было прервано, девочку отправили в обычную школу. Не сразу удалось привыкнуть к новым порядкам. Ее исключали из нескольких школ за неподчинение правилам, за „чрезмерную“, по мнению педагогов, любовь к животным. Наконец, Марии повезло: она попала в берлинский интернат для благородных девиц, где встретила воспитателей и учителей, которые ее понимали. Ей, единственной из всех учениц, даже разрешили держать при себе собаку.

Старшие сестры, закончив подобные пансионы и лицеи, сравнительно

быстро вышли замуж за людей своего круга, и у Марии появились зятья -

графы, бароны, представители старинных дворянских родов. На один брак

мать долго не давала согласия: полковник фон Райхенау был из недостаточно

знатной семьи. Но все же свадьба состоялась. Впоследствии Райхенау дослужился

до звания генерала-фельдмаршала и стал одним из ведущих гитлеровских полководцев.

После ссоры со всемогущим Германом Герингом он при странных обстоятельствах

умер в 1942 году.

Все ожидали, что и Марию ждет судьба ее старших сестер, однако любознательная

девушка хотела учиться дальше. Мать и брат были решительно против, но

интернатские учителя сумели их уговорить, и ей было разрешено поступить

в университет. Она мечтала стать ветеринаром, что в те годы было весьма

необычно для девушки ее круга. Но эту мечту пришлось отложить: она не

имела своих средств к существованию и целиком зависела от брата. Мария

поступила на биологический факультет университета Бреслау, через год перевелась

в Мюнхен. Ее интересовали зоология, ботаника и антропология, а темой для

научной работы она выбрала ихтиологию.

Студентка

Студенческие годы подарили Марии долгожданную свободу, встречи с интересными людьми. Еще в Бреслау она познакомилась с членами молодежного социал-демократического общества, прониклась их идеями и готова была активно участвовать в общественной работе. Вначале к ней отнеслись настороженно: графини среди социал-демократов встречались не часто. Но холодок недоверия быстро прошел – ее искренность не вызывала сомнений. Собрания общества нередко подвергались нападениям нацистских боевиков, так что остроту партийной борьбы накануне прихода Гитлера к власти графиня фон Мальцан познавала не только из газет.

На деятельную молодую студентку обратили внимание и городские национал-социалисты: ей предложили стать агитатором, ездить по стране и убеждать людей в преимуществах их партии. Нацисты не скупились на обещания, чтобы уговорить Марию, - она была неплохим оратором, а ее громкое имя привлекало бы людей. Труднее всего было устоять перед перспективой пользоваться персональным автомобилем с оплатой всех расходов. Иметь свою машину было ее давнишней мечтой. Незадолго перед этим она получила водительские права, а чтобы лучше узнать автодело и стать водителем „не хуже мужчин“, два месяца проработала в автомобильной мастерской. Но от заманчивого предложения Мария фон Мальцан все же отказалась. Кто такие нацисты, она уже тогда хорошо понимала. Прочитав оба тома „Моей борьбы“, вышедшие соответственно в 1925-м и 1926-м, она твердо решила, что с Гитлером ей не по пути.

Семья фон Мальцан придерживалась других взглядов: все остальные дети вступили в гитлеровскую партию. Брат и младшая сестра стали политическими противниками. В 1940 году Мария получила из дома письмо, где сообщалось, что брат погиб при штурме линии Мажино во Франции. „Он пал за тебя“ - такие слова были в том письме. Мария ответила, что это неправда: брат пал за Гитлера.

Мюнхен

В баварской столице Мария оказалась в самом начале 30-х годов. Активность нацистов в Мюнхене была выше, чем в других городах Германии: здесь жил сам будущий фюрер. Один раз она даже видела, как он в сопровождении группы соратников выходил из знаменитой пивной „Остериа-Бавария“. Девушке надолго запомнилось грандиозное и одновременно устрашающее шествие нацистов по Леопольдштрассе, в котором участвовали тысячи людей – от юношей из гитлерюгенда до военизированных отрядов штурмовиков в черной форме. Это был 1932 год, до прихода Гитлера к власти оставалось несколько месяцев.

После 30 января 1933 года, когда Гитлер был объявлен канцлером Германии, культурная жизнь в городе заметно потускнела. Из репертуаров исчезли многие спектакли и фильмы, среди авторов которых были евреи или чье содержание не отвечало идеологическим требованиям новой власти. Даже песни, исполнявшиеся на сценах ресторанов и кафе, проходили суровую цензуру. Например, известному певцу мюнхенского кабаре Вальтеру Гильбрингу, будущему мужу Марии фон Мальцан, запретили исполнять куплеты популярного тогда сочинителя Курта Тухольского. Если же произведение было слишком хорошо известно, как некоторые песни Генриха Гейне, то его печатали в школьных книгах, не указывая имени автора.

После поджога рейхстага в феврале 1933-го усилились нападки

на противников новой власти – социалистов и коммунистов. Вытеснение евреев

из общественной жизни стало еще более активным. У входа в магазины появились

пикеты с плакатами: „Немцы, не покупайте у евреев“. Из университета настойчиво

изгонялись неарийские студенты и преподаватели. Не членов нацистской партии

больше не брали на работу.

Чтобы заработать немного денег для продолжения учебы, Мария устроилась

в мюнхенскую редакцию католического еженедельника „Вельтгук“, выходившего

в австрийском городе Инсбруке. Здесь она познакомилась со шведским пастором

Фридрихом Мукерманом, который сыграл важную роль в антигитлеровском Сопротивлении.

Одну из своих задач Мукерман видел в том, чтобы рассказать миру о преступлениях

фашистского режима в Германии. По его заданию Мария тайно вывозила из

Мюнхена в Инсбрук сводки о происходящем в стране. На мюнхенском вокзале

пассажиров часто обыскивали, и от нее требовалась немалая находчивость

и выдержка, чтобы не попасть в руки гестапо.

Увлеченно занимаясь общественными делами, девушка не забывала и о науке. Осенью 1933 года она успешно защитила докторскую диссертацию по естествознанию. К этому времени Гитлер уже девять месяцев правил страной. Найти работу в университете или институте биологии не было никакой надежды. Мало того, что она не состояла в нацистской партии; политическая благонадежность Марии вообще не внушала властям доверия: несколько раз ее вызывали в гестапо на допросы из-за дружбы с социалистами и евреями. Поэтому она не раздумывая согласилась на предложение редактора „Вельтгука“ поехать вместе с ним в длительную командировку в Африку. Фридрих Мукерман одобрил это решение, но просил не уезжать из страны навсегда: Мария фон Мальцан была нужна тем, кто решил бороться с гитлеровским режимом. Самому пастору пришлось срочно уехать на родину - он чудом остался жив после покушения на него гитлеровских боевиков.

Берлин

Путешествие в Африку закончилось раньше, чем планировалось. Через полгода пришло известие о смерти матери, и Мария вернулась на родину. В Миличе обученные братом слуги встретили ее приветствием: „Хайль Гитлер!“. Долго оставаться дома не было никакой возможности, и в начале 1935 года она снова оказалась в Мюнхене. Обстановка в городе стала еще более удручающей. Общение с друзьями было чревато репрессиями: письма вскрывались и прочитывались на почте, телефонные разговоры прослушивались. Одно неосторожное слово могло привести человека в концлагерь. Оглядываться на строгую цензуру должны были авторы статей, редакторы журналов, газет, эстрадные исполнители. Вальтер Гильбринг, ставший с недавнего времени мужем Марии, решил попытать счастья в Берлине, сочтя, что Мюнхен стал „слишком коричневым“. В конце 1935-го молодые супруги перебрались в немецкую столицу.

Брак оказался коротким: сразу после Берлинской олимпиады 1936 года Вальтер вернулся в Мюнхен, оставив Марию в Берлине и прислав ей бумаги на развод по почте. Марии пришлось начинать новую жизнь. Она быстро стала своей в высших столичных кругах, у нее появились друзья среди актеров и спортсменов. На одном из приемов, устроенном официальной кинозвездой Третьего Рейха Ольгой Чеховой, Мария познакомилась со знаменитым немецким боксером Максом Шмелингом. Чтобы заработать на жизнь, она писала «душещипательные» истории из жизни животных, пользовавшиеся большой популярностью у сентиментальных берлинских радиослушателей и читательниц дамских журналов. Но не оставила она и свою давнюю мечту лечить животных и в 1940-м поступила на ветеринарное отделение Берлинского университета. Эта профессия помогла ей и многим людям, которых она спасала, пережить страшные годы войны.

Мария фон Мальцан охотно занималась спортом: плавала, ездила верхом и стреляла из пистолета лучше многих мужчин. И при этом она была элегантной, очаровательной и очень привлекательной женщиной, чьим обществом дорожили высшие партийные функционеры, армейские генералы и офицеры СС. Убеждения самой графини не изменились: она презирала Гитлера, ненавидела нацистов и всеми силами боролась против их режима. Мюнхенские связи с антигитлеровским подпольем она сохранила и в Берлине.

Ганс Гиршель

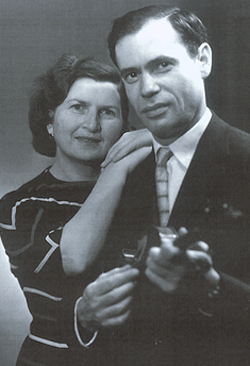

В 1939 году Мария фон Мальцан встретила мужчину, любовь к которому пронесла через всю жизнь. Издатель авангардного литературного альманаха Ганс Гиршель жил вместе с матерью, отказавшейся эмигрировать в Англию, хотя жизнь евреев в Берлине с каждым месяцем становилась все более опасной. Каждый день появлялись новые антиеврейские постановления, и малейшее их нарушение грозило немедленной отправкой в концлагерь. Ганс был очень привязан к своей матери и был готов разделить ее судьбу.

Мария фон Мальцан и Ганс Гиршель

В начале 1942 года фрау Гиршель получила предписание покинуть свою большую

квартиру на Кайзераллее и переселиться с сыном в специальный дом, где

жили одни евреи. Мария в это время была беременна, и Люция Гиршель, наконец,

разрешила своему сыну переехать к матери его будущего ребенка на Детмольдерштрассе.

Чтобы сбить нацистов со следа, решили инсценировать самоубийство Ганса.

Он написал «прощальное письмо», в котором сообщил, что не в силах больше

жить под постоянной угрозой разлуки с матерью. Через два дня Люция пошла

с этим письмом в полицию и заявила о пропаже своего сына. Расчет на то,

что власти не будут особенно утруждать себя поисками пропавшего еврея,

оправдался полностью: Ганс Гиршель был признан умершим и его местопребывание

перестало кого бы то ни было интересовать.

Перед переездом Ганса Мария перевезла к себе на Детмольдерштрассе

внушительных размеров диван, в котором было достаточно места, чтобы спрятать

человека. Изнутри он запирался на крючок, а в его дне Мария просверлила

несколько отверстий для доступа воздуха. Уходя из дома, она ставила в

диван стакан с водой и специальным лекарством, подавляющим кашель, – так

что Ганс мог долго находиться там, не выдавая себя.

Эти предосторожности оказались не лишними: гестаповцы не раз появлялись

в квартире графини фон Мальцан с внезапными обысками. Однажды эсэсовец

потребовал открыть диван. Мария ответила, что сделать этого она не в силах,

но офицер может прострелить диван, однако предварительно пусть даст ей

расписку, что гестапо возместит ущерб, если никого не найдет. Гитлеровец

не стал рисковать и ушел ни с чем.

Ребенок у Марии родился недоношенным, его поместили в госпиталь в специальную

камеру-инкубатор. Во время одной из частых бомбежек Берлина электричество

в госпитале было отключено, и младенец погиб. Мария считала, что их маленький

сын, облегчив Гансу разрыв с его матерью, тем самым спас ему жизнь.

Люция Гиршель недолго прожила одна в своей новой квартире

в «еврейском» доме. Один из добровольных помощников гестапо донес, что

она появилась на улице в костюме с накидкой, прикрывающей обязательную

для евреев желтую звезду Давида. Этого нарушения было достаточно, чтобы

отправить ее в концлагерь. Больше о ней никто ничего не слышал. Стараясь

облегчить боль от потери ребенка, Мария приютила у себя в доме двух русских

девочек, оказавшихся в трудовом лагере Берлина. Они с Гансом быстро привязались

к детям, а те стали относиться к ним как к новым родителям. Когда после

победы советские солдаты увезли девочек с собой в Россию, Мария и Ганс

долго не могли с этим смириться.

Ганс Гиршель оставался в квартире Марии, Марушки, как он ее называл, до

конца войны. Все его родственники, остававшиеся в Германии, погибли в

концлагерях.

Спасая обреченных

Гиршель был не единственным человеком, кому помогала

Мария фон Мальцан в годы войны. В ее квартире на Детмольдерштрассе в разное

время нашли убежище около шестидесяти человек, не обязательно евреев.

Работая ветеринаром на берлинской скотобойне, она могла принести домой

кусок мяса, что спасало беженцев от голодной смерти. Другие продукты Мария

доставала на черном рынке.

Ганс не знал, чем занимается его Марушка вне дома. Чтобы не рисковать,

она не посвящала его в свои дела, связанные с подпольем. Ради спасения

людей ей не раз приходилось выполнять смертельно опасные задания.

Шведской церкви в Берлине иногда удавалось нелегально „выкупать“ евреев, попавших в руки гестапо. Для оплаты в ход шли не только деньги, но и дефицитные сигареты, вино, продукты. Чтобы вывезти людей из Германии в безопасную Швецию, подпольщики использовали даже мебельную перевозку. Гитлеровцы разрешили членам шведского посольства в Берлине отправлять свои вещи в Стокгольм по железной дороге. Проводники поезда были подкуплены, и в ящиках для мебели могли прятаться люди. Самым сложным было привести группу беженцев к условленному месту, где стокгольмский поезд делал короткую остановку. Это задание и выполняла Мария фон Мальцан. Она вела людей по лесным тропинкам, избегая населенных пунктов.

Как-то ночью, когда Мария возвращалась домой после успешной отправки очередной партии беженцев, ее чуть было не задержал эсэсовский патруль с собаками. Она сумела сбить собак со следа, после чего всю ночь пряталась в ветвях дерева на берегу пруда. Эта ночь показалась ей самой длинной в жизни. На рассвете началась бомбежка. Мария незаметно присоединилась к группе людей, тушивших в деревне пожар. Когда пожар был потушен, она получила справку, оправдывавшую ее отсутствие в городе, и благополучно вернулась в Берлин.

Но не все операции заканчивались так удачно. Однажды она вела к назначенному месту двоих „выкупленных“ у гестапо человек. Как и было условлено, они шли на некотором расстоянии от нее, чтобы не была заметна их связь. Неожиданно Марию окликнул эсэсовский патруль и приказал остановиться. Ни секунды не колеблясь, она бросилась в сторону, отвлекая преследователей от своих подопечных. Когда она перелезала через стену, ее ранили, но ей удалось скрыться. Домой она не ушла, пока не убедилась, что те, за кого была ответственна, дошли до цели. Ганс так и не узнал, кто ранил его Марушку. Много лет спустя Мария фон Мальцан вспоминала, что страха в тот момент она не испытывала. В голове была одна мысль: если сейчас убьют, она умрет за хорошее дело, если останется живой – сможет еще помогать людям.

Спортивная подготовка молодой графини не раз помогала ей в буквальном смысле слова выходить сухой из воды. Ей приходилось сопровождать людей на Боденское озеро, расположенное на юге, там, где Германия граничит с Австрией и нейтральной Швейцарией. Одетые в черные купальные костюмы, Мария вместе с беженцем дожидались темноты и, получив со швейцарского берега условный световой сигнал, переплывали озеро, стараясь не попасть под прожекторы патрульных катеров. Плыть нужно было более двух часов. Передав своего подопечного ожидавшим его людям и немного передохнув, она отправлялась в обратный путь. В следующую ночь она переправляла на швейцарский берег личные вещи беженца. Однажды ее заметили на пограничном катере. К счастью, она уже возвращалась назад и плыла одна. Ей пришлось напрячь все свои силы, призвать на помощь всю ловкость и сообразительность, чтобы уйти от преследователей и благополучно доплыть до спасительного берега.

„Мне ни минуты не было скучно…“

После войны Мария работала ветеринарным врачом в Берлине.

Кроме того, ей много времени приходилось уделять общественной деятельности:

начиная с августа 1945-го союзники вплотную взялись за освобождение Германии

от коричневой заразы, и графиню фон Мальцан привлекали в комиссии по выявлению

бывших активных нацистов.

Казалось, что нормальная жизнь постепенно налаживается. У Марии была квартира,

интересная и нужная людям работа, рядом с ней находился любимый мужчина,

на которого можно было наконец опереться. Но, видимо, она переоценила

силы – и его, и свои собственные. Жизнь готовила им новые испытания.

Годы нечеловеческого напряжения не прошли для них бесследно. Проведший около трех лет в убежище, Ганс не скоро смог приспособиться к новой жизни. Его тонкая, ранимая психика литератора-интеллектуала была подавлена. Во время войны Мария была настоящим диктатором во всем, что касалось их безопасности. И теперь, когда самое страшное ушло в прошлое, ему уже было не обойтись без ее заботы. Но и у самой Марии силы тоже были на исходе. В 1947-м Ганс Гиршель и Мария фон Мальцан поженились. И так же, как и первый ее союз с Вальтером Гильбрингом, этот брак оказался недолгим – в 1949 году он распался. Но их душевная близость и привязанность друг к другу не исчезли. Через двадцать три года они вновь встретились и поняли, что должны быть вместе.

Мария фон Мальцан, середина 80-х годов

Весной 1972-го, за три года до смерти Ганса, они поженились во второй

раз. Это трехлетие было самым счастливым в жизни Марии фон Мальцан. Наконец-то

она обрела понимание, душевную поддержку и заботу, которых ей так не хватало

раньше, когда она одна оказалась перед неведомой и страшной бедой. Дело

в том, что в годы войны ей приходилось снимать стресс с помощью успокоительных

средств. Постепенно это вошло в привычку, и она сама не заметила, как

стала наркоманкой. Пользуясь своим правом врача, она выписывала себе лекарства,

содержащие сильные наркотики. Но так не могло продолжаться вечно, нарушение

служебного долга было раскрыто, и ее лишили лицензии. Она потеряла работу

и попала в психиатрическую лечебницу.

Потом это время вспоминалось как страшный сон. Но и в больнице, где большинство врачей уже не считали ее нормальным человеком, Мария сумела сохранить чувство собственного достоинства. Однажды профессор, очень активно старавшийся доказать, что больная не поддается лечению, остановил ее во время прогулки и спросил, почему она с ним не поздоровалась, – не узнала? И Мария ответила, что узнала, но в том обществе, в котором она воспитывалась, мужчина здоровается с женщиной первым.

Есть печальное наблюдение: бывших наркоманов не бывает. Марии удалось стать одним из немногих исключений. С огромным трудом она выкарабкалась из пропасти и вернулась к нормальной жизни и любимой работе. Она вновь получила возможность лечить животных, чем с удовольствием занималась до последних дней своей жизни.

В августе 1997-го Мария фон Мальцан была официально приглашена

в Израиль для вручения ей медали “Праведник мира” за спасение евреев в

годы Холокоста. Но “мятежная графиня” отказалась от почетного звания.

Израильские войска еще находились в Ливане, и она, всю жизнь боровшаяся

за права людей независимо от их религии и цвета кожи, не могла отнестись

к этому равнодушно.

Для названия книги своих воспоминаний графиня Мария фон Мальцан выбрала

первую строчку знаменитого стихотворения Генриха Гейне „Доктрина“:

| Бей в барабан и не бойся беды И маркитантку целуй вольней. Вот тебе смысл глубочайших книг, Вот тебе суть науки всей. (Перевод Ю. Тынянова) |

Кстати, в этой книге Мария вспоминает поговорку своей силезской родины:

„Лучше жизнь короткая, но хорошая“ -- и добавляет: „Возможно, ко мне это

и не относится, но я определенно могу сказать, что в моей жизни мне ни

минуты не было скучно“.

Автор: © Евгений Беркович

Источник: Сетевой портал «Заметки по еврейской истории»

http://www.berkovich-zametki.com/

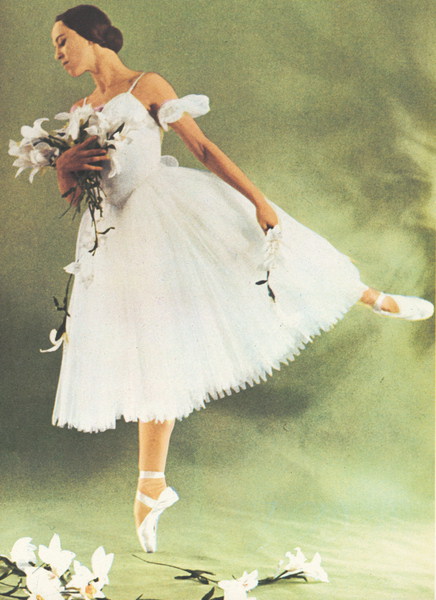

Марина Кондратьева

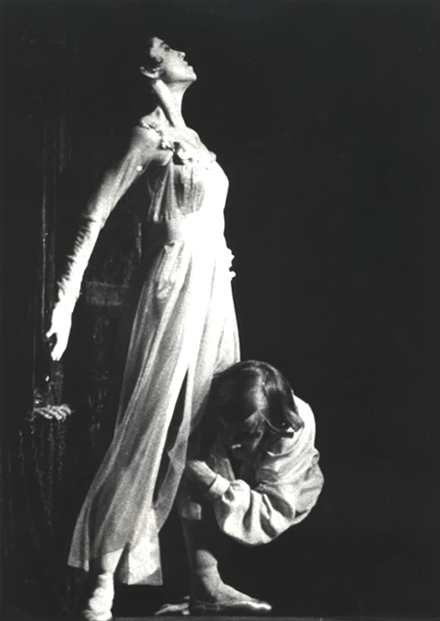

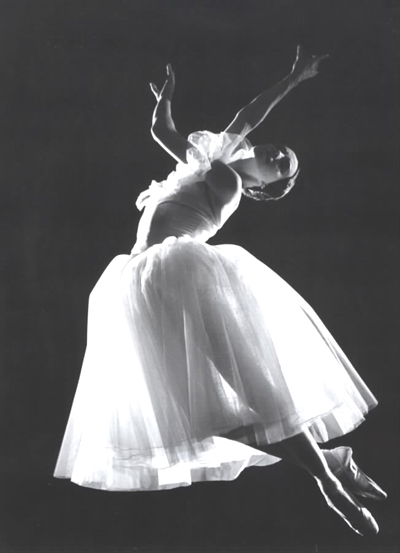

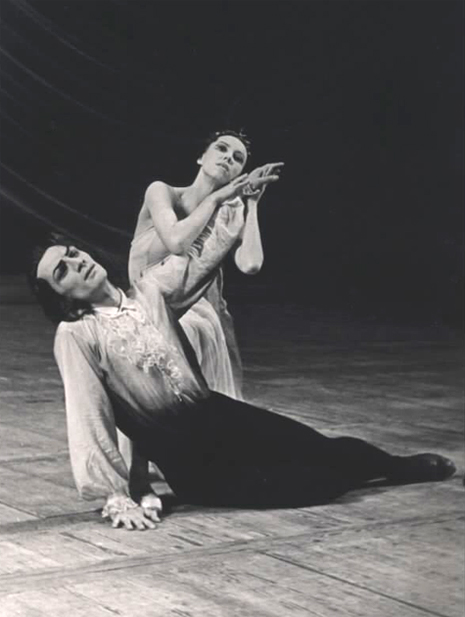

Большой театр отметил юбилей народной артистки СССР, педагога-репетитора Марины Кондратьевой. Это о ней великий хореограф Касьян Голейзовский сказал: "Если бы Терпсихора существовала в действительности, воплощением ее была бы Марина Кондратьева..." С юбиляршей встретилась обозреватель "Известий". вопрос: Марина Викторовна, вы отдали Большому театру

56 лет жизни. Какие из них были самыми плодотворными? в: Вы могли себе позволить танцевать бесплатно.

Обеспеченная семья, папа - академик-ядерщик... |

|

в: А как получилось, что на балет вас благословила сама

Ваганова?

о: Смешно получилось. Повел меня к ней друг папы академик Семенов. Занятия

в училище уже начались, и Ваганова могла похлопотать, чтобы меня взяли

в середине года. Он представился: "Я Семенов. А это моя родственница

Марина". Через два года, когда Ваганова снова приехала в Москву,

я зашла ее поблагодарить. "А, Марина Семенова? - сказала она. - Помню".

С настоящей Мариной Семеновой я встретилась уже в театре и всю свою жизнь

в Большом от нее не отходила. Сначала она репетировала со мной, а потом

учила меня репетировать с другими. Сейчас мы, к сожалению, редко видимся.

Ей тяжело. Все-таки возраст немалый - сто лет, такая жизнь за плечами...

Жаль, что Марина Тимофеевна не оставила воспоминаний. Она ведь прошла

огонь и воду, многое могла бы рассказать.

|

|

в: Вы сами не собираетесь писать мемуары?

о: Я пыталась начать, но не получилось. О хорошем сейчас не любят читать.

А невзгодами, которые выпали на мою долю, не хотелось бы делиться. Что

бы я ни вспоминала, на ум приходят какие-то смешные, приятные эпизоды...

в: Как такая лучезарная, легкая балерина могла танцевать таких страстных

героинь, как Хозяйка Медной горы и Анна Каренина? Приходилось себя ломать?

о: Просто сцена позволяла выплеснуться. В жизни мне всегда было проще

уйти от конфликта. А в этих спектаклях все мои скрытые страсти вырывались

наружу. "Анна Каренина" - мой последний и самый любимый спектакль.

Майя Плисецкая ставила его для себя, и я благодарна ей за то, что она

дала мне карт-бланш. Сказала: "Как ты чувствуешь, так и сделай".

в: Вашим Вронским были Марис Лиепа и Александр Годунов.

Оба - личности харизматические, привыкшие к лидерству. Не боялись оказаться

на втором плане?

о: Наоборот, я всегда радовалось, что у меня такие сильные партнеры. Марис

к тому же прекрасно держал. Руки у него были просто сказочные.

в: Как вам дался переход от танцев к педагогике?

о: Легко. Говорят, что со сцены уходить трудно. Чуть ли не жизнь кончается.

А я не могла дождаться момента, когда приду в театр в качестве педагога.

В июне 1980 года я станцевала последний спектакль, но об этом знали только

я и Григорович. Он взял меня репетитором. Потом появилась Наташа Архипова,

моя первая ученица в Большом театре.

в: Сейчас у вас целый Кондратьевский полк. Вы можете

сказать: "Мои ученицы за мной как за каменной стеной"?

о: Нет. У меня такое ощущение, что именно с моих учениц больше всего спрашивают.

Сейчас, когда девочки вышли в солистки, в балерины, стало легче. А когда

я тянула их из кордебалета, было тяжело.

в: А что за силы вам мешают?

о: Не силы - система, выстроенная на личных симпатиях и антипатиях. Я

порой расстраиваюсь, а потом говорю себе: "Ну что ты хочешь, это

же театр..."

в: Артисты часто говорят о дыхании зала. Вы его ощущали?

о: Всегда. Иногда выходила и понимала: зритель сегодня тяжелый - не поднять,

не завести... Мы очень не любили премьеры, куда ходили члены политбюро

и правительства. Спектакль для них был частью протокола. Правда, не для

всех. Сталину, например, очень нравилось "Пламя Парижа". Он

всегда приходил на третий акт, когда танцевала Лепешинская.

в: Для страны подобный протокол, наверное, был во благо.

Все-таки наши лидеры знакомились с новинками искусства, образовывались.

Сейчас ведь такого нет?

о: Да, сейчас не ходят. Помню, года два или три назад одновременно случились

две премьеры - балет в Большом и мюзикл в Театре оперетты. Улицу оцепили

- сказали, что приедет президент с администрацией. Мы напряглись, ждали,

а они отправились к соседям в Оперетту. Раньше приехали бы к нам...

в: В доперестроечное время частью правительственного досуга были кремлевские

концерты. Вы их помните?

о: Воспоминания ужасные. Особенно новогодние. Нас привозили в Кремль 31

декабря, часов в десять вечера. Там была маленькая комнатка, из нее выход

на лестничную площадку, а далее лестница, по которой мы попадали в зал.

Даже разогреться было негде. Выступали под звон бокалов и стук вилок о

тарелки. Но самым тяжелым было ожидание выхода. Иногда уже двенадцать

било, а мы в костюмчиках сидим и ждем, когда нас позовут танцевать. Зато

помню, как поразил меня банкет в честь 8 Марта в Кремлевском дворце. Он

проходил под патронатом Фурцевой. Мы оттанцевали, и нас пригласили за

стол отобедать вместе с руководством. Такое на моем "кремлевском"

веку случилось впервые.

|

|

в: О Фурцевой рассказывают много хорошего...

о: Она была чудесным человеком. Вникала во все перипетии нашей жизни.

Никогда не забуду один случай. Галина Сергеевна Уланова поссорилась с

Лавровским. Рындин, ее муж (главный художник БТ. - "Известия"),

прилюдно Лавровскому заявил: "В старые времена я вызвал бы вас на

дуэль". Фурцева пришла их мирить. "Я не уйду, - говорит, - пока

не помиритесь..." Ее любовь к артистам чувствовалась даже в мелочах.

Например, у всех солистов были кремлевские пропуска - подъезжали прямо

к подъезду Кремлевского дворца. А сейчас не то что въехать, зайти на территорию

- целая проблема.

в: Вы можете назвать себя счастливым человеком?

о: Наверное, да. У меня любимая работа, я востребована. Есть муж, с которым

мы прожили 43 года, сын, чудесный внук... Думаю, главное условие счастья

- принимать жизнь как она есть. Вот, например, приехала я на Новый год

с дачи, а квартира ограблена. Все вынесли - деньги, драгоценности, ордена...

Ну что теперь - плакать? Видно, так судьба распорядилась. Если Бог дает,

Он и берет. Хорошо, что только это. Значит, от чего-то более серьезного

судьба меня оградила...

Автор: Светлана Наборщикова

Источник: http://www.izvestia.ru/culture/article3125653/

Дата публикации: 19:22 19.02.09

Почти через месяц Айсель Теймурзаде в дуете с Арашом будет представлять нашу страну на популярном европейском музыкальном конкурсе «Евровидение 2009» в Москве. В эксклюзивном интервью Xronika.az Айсель рассказала о своих переживаниях и подготовке к конкурсу:

-Айсель, вам предстоит нелегкая задача, ведь представлять нашу страну на таком конкурсе, как "Евровидение 2009" очень ответсвенный шаг. О чем думает сегодня Айсель Теймурзаде, чем живет?

- Я считаю «Евровидение» для себя неким экзаменом, и, конечно, хочу занять достойное место. За последние несколько месяцев во мне произошли большие изменения, я стала увереннее в себе. Я полностью осознаю, что должна на должном уровне представить свою культуру, свой народ. Для 19-летней студентки это очень трудно, но я уверена, что мне по силам победить на этом конкурсе.

- Среди деятелей культуры и искусства нашей страны были и те, которые негативно отнеслись к вам и к вашей песне. Как это отразилось на вашем настроении?

- Это еще больше прибавило мне и Арашу уверенности. Каждый имеет свое личное мнение, естественно, я не могу быть хорошей для всех. Понимаете, я чувствую в себе прилив новых сил, любовь, чувствую, что заново родилась. Я очень рада, что «Always» становиться хитом в Европе. А что касается критики и негатива - это мне только на пользу.

- А как вообще идет подготовка к конкурсу?

- В целом все отлично. Сейчас готовлюсь к сценической постановке. Не спрашивайте, по этому поводу я ничего не скажу, пусть это будет сюрпризом. Мой партнер Араш во всем помогает мне. Мы работаем с известными специалистами, которые работали с Мадонной, Кайли Миноуг. Одним словом, все на очень высоком уровне.

- Айсель есть какой то собственный рецепт удачи?

- Я верю в победу, и все.

- Надеюсь взять у тебя интервью в качестве победительницы «Евровидения

2009»

- Обещаю, что не откажусь.

Автор: Вугар Гасанов

Источник: http://xronika.az/azerbaijan-news/3435-ajsel-tejmurzade-mne-po-silam-pobedit-na.html

Послесловие. Айсель Теймурзаде на конкурсе "Евровидение-2009" вместе со своим партнёром заняла 3-е место. Для справки: представительница России оказалась на 11-м месте, а дуэт из Израиля - только на 16-м.

Мария Котлярова

1918 - В украинском еврейском местечке Екатеринополе, где родилась и до отъезда к старшему брату в Москву жила еврейская актриса Мария Котлярова, говорили на идиш, в быту придерживались еврейской традиции. Язык идиш, еврейские песни, танцы, традиция были для Мани (так ее звали дома и в театре) органичны. Поэтому, когда она 16-летней девчонкой пришла в студию ГОСЕТа, ей не пришлось учить язык, как многим другим студийцам. Талантливую студентку вскоре начали привлекать к участию в массовках спектаклей. На старших курсах ей уже доверяли небольшие роли. Окончив студию, Котлярова играла в ГОСЕТе роли бабушки в спектакле «Гершеле Острополер», Генриетты Швалб в «Блуждающих звездах», Фрейдл в «Капризной невесте», Ханеле в «Цвей кунилэмлэх», американки Ричи в «Стоит жить», монашки в «Восстании в гетто», одну из шести служек в «Фрейлэхсе»…

Сама Маня Котлярова вспоминала о своей творческой жизни: «Наступили шестидесятые, время «оттепели». Многое менялось в стране, менялось и отношение к еврейской культуре. Начал выходить журнал Арона Вергелиса «Советиш геймланд». В 1961-м мы, шестеро уцелевших артистов ГОСЕТа, организовали, хотя и не без труда, при Москонцерте Московский еврейский драматический ансамбль – единственный в ту пору театральный коллектив, игравший на идиш, и постарались возродить спектакли ГОСЕТа. Нам удалось это, хотя тексты пьес и постановочные листы не сохранились. Многое пришлось мне восстанавливать по памяти. Мы играли «Тевье-молочника», «Фрейлэхс», «Двести тысяч», «Испанцев», «Колдунью» и другие спектакли. Своего помещения у нас не было, базировались в «Цыганском театре», выступали на его сцене, на различных площадках, гастролировали по стране и пользовались неизменным успехом у зрителя.

В 1977 году меня пригласил на должность режиссера-преподавателя в Камерный Еврейский музыкальный театр (КЕМТ) его создатель и художественный руководитель Юрий Шерлинг. Вскоре преподавать идиш привлекли и замечательного человека, талантливого актера ГОСЕТа Сашу Герцберга. КЕМТ набирал труппу. Абитуриентов-евреев оказалось немного, помнится, зачислили человек пять-шесть, но и они не знали идиш. Работая над ролями на идиш с артистами КЕМТа, я старалась передать им все, что когда-то сама получила в ГОСЕТе, не уставала напоминать им завет Учителя: «Не играйте в еврея. Играйте характер, вам поможет мамэ-лошн». Совместной работой Шерлинга, преподавателей и артистов мы сделали КЕМТ знаменитым. Но в 1985 году из-за внутренних распрей, столь характерных для театральных коллективов, Шерлингу пришлось расстаться с КЕМТом. Это стало началом конца. Какое-то время театр, руководимый Михаилом Глузом, еще жил старым багажом.

Распался и наш ансамбль, в котором, я, работая в КЕМТе, продолжала играть. Но я осталась верна своей миссии возрождать и пропагандировать еврейскую культуру. Помогала артистам в постановке еврейского сюжета, танца, песни. Несколько лет преподавала идиш, еврейскую литературу в Туро-колледже, организованном израильским профессором Гершоном Вайнером. Часто ездила в Киевский еврейский театр, где обучала балетмейстера еврейским танцам, пропела для нее весь «Фрейлэхс». Подготовила программы на идиш для Романа Карцева и Виктора Ильченко перед их гастролями в США, а Валентине Толкуновой - перед ее гастролями в Израиль. На концертах певицы Марины Бухиной в Олимпийской деревне и певицы Анны Шевелевой в городах России, Украины, Прибалтики, исполняла еврейские песни, читала «Камни Треблинки» А. Вергелиса, поэмы Ш. Дриза, Ш. Галкина. В начале самостоятельной работы Ильи Авербуха на льду поставила ему танец «Хава нагила».

В 2002-м создала при Международной студенческой организации «Гилель» театральную группу, выступавшую в клубах и еврейских средних школах. Я поставила еврейский танец в спектакле «Улица Шолом-Алейхема, 40» в Драматическом театре им. Станиславского, в Тбилисском русском театре им. Грибоедова. Вместе с певцом Ефимом Александровым мы проделали сложную работу по подготовке его сольного концерта «Песни еврейского местечка». Пять лет преподавала идиш в Еврейской академии им. Маймонида. Я и по сей день принимаю активное участие в Михоэлсовских фестивалях, организуемых Михаилом Глузом и Ириной Горюновой. Всех проделанных работ не перечесть...».

Мне довелось много раз встречаться с Маней Котляровой – и на Таганской площади в Москве, и в Биробиджане, и в Иерусалиме, где в то время училась ее внучка. Манечка всегда была весела, жизнерадостна, много шутила, театральные байки так и сыпались из ее уст, а когда однажды после интервью для «Еврейского камертона» я захотел ее сфотографировать, она сказала: «Знаешь что, давай фото сделаем завтра, я должна привести в порядок и лицо, и прическу». А вот что на своей страничке в «Живом журнале» написала о ней 27 сентября 2008 года московская журналистка Анна Баскакова: «Сегодня похоронили замечательного человека - актрису Марию Котлярову. Последнюю, кажется, актрису ГОСЕТа. Мария Котлярова прожила долгую и довольно тяжелую жизнь. Когда убили Михоэлса и разогнали театр, она зарабатывала на жизнь изготовлением искусственных цветов. Потом вернулась в театр. Выпустила книгу воспоминаний - "Плечо Михоэлса". И всегда оставалась легкой и веселой, как девочка...

Мария Ефимовна сломала ногу на следующий день после празднования своего 90-летия, когда пыталась уложить в ванну девяносто красных роз. Несколько месяцев пролежала в гипсе, я все хотела приехать к ней в гости - и все не могла, находились более важные дела. Я так и не отвезла ей фотографии с ее 90-летия. Так и не сняла ее хороший портрет, которыйсобиралась сделать много лет. И вдруг ее не стало. Перед своим 90-летием Мария Ефимовна всё переживала: вдруг люди не придут на вечер? Зал был полон, Мария Ефимовна пела и танцевала. А теперь прошло всего несколько месяцев - и почти столько же людей стояли над ее могилой...».

В подготовке материала принял участие Хаим Шварц (Нетания, Израиль)

Ася Мамедова

Вскоре после празднования в Израиле Дня независимости страны выходцы из бывшего СССР отмечают особый для них день, готовясь к которому некоторые достают из тумбочек и шкафов самое дорогое, что хранят бережно вот уже почти 65 лет – медали, ордена и другие награды, как память о незабываемом, что никогда не изгладится из их памяти. Эти люди – ветераны Второй мировой войны. Не внеси они свой вклад в Великую Победу над нацизмом, карта мира выглядела бы по-иному: в частности, не было бы на ней, возможно, и нашей страны, еврейского государства Израиль…

Еду я однажды на своей машине по улице Шпринцак, что в нашем северном городке Кирьят-Шмона, и вижу переходящую улицу невысокую пожилую женщину. Обычная бабушка, каких немало. И она не привлекла бы моего внимания, если бы не прикреплённые к её одежде ордена и медали. «Вот, - мелькнуло в моей голове, – одна из живущих в Израиле двух тысяч женщин-ветеранов Второй мировой!..» Всё в её облике как бы говорило: «Я была ТАМ!» Глаза светились по особому, а весь облик отражал гордость и причастность к событию, годовщина которого отмечается в День Победы, 9-го мая.

Мы, сабры (уроженцы Израиля), помним и свято чтим день Шоа (Катастрофы европейского еврейства), но редко вспоминаем тех евреев, кто прошёл сквозь горнило боёв Второй мировой и своим ратным трудом добыл Великую Победу. Ася Мамедова (я с ней познакомилась) – одна из немногих женщин-фронтовиков, живущих в нашем городе вот уже более 15-ти лет.

И вот мы у неё в гостях, в её скромной квартирке на улице Шпринцак. К нашей встрече Ася достала из шкафа фотографии, фронтовые ордена и медали. «Не все мои награды здесь, - извинилась она. – Большую часть документов и свой любимый орден я, уезжая, оставила у внука». Ася призналась, что более всего дорожит медалью «За отвагу», которой обычно награждали мужчин. Тем не менее, её праздничная одежда украшена несколькими рядами орденов и медалей, которые ей вручили уже здесь, в Израиле в знак памяти о том, что произошло тогда…

В июне 1941-го, в самом начале войны, Асе Мамедовой было лишь 16 лет. Только что кончился учебный год, и она, спасаясь от фашистов, вместе с семьёй бежала из родного Киева на восток. «Мы успели заскочить в поезд в самый последний момент – немцы уже вошли в Киев. Дедушку и всех других родственников, кто остался в городе, расстреляли в Бабьем Яре…» Со своим отцом и сёстрами Ася оказалась на Южном Урале, в Челябинске. «Жизнь была тяжёлая – голод, холод, нищета. Одно папино пальто холодной русской зимой мы надевали по очереди. Работать в колхозе мы не умели, и мне предложили должность телефонистки. Я тут же с радостью согласилась. А через год объявили первый призыв в армию девушек. Мне было 17 лет, но я сразу же решила отправиться на фронт, в действующую армию. Дома о моём решении никто не подозревал до самого последнего момента. Я была непоколебима, и родным ничего больше не оставалось, как вручить мне на дорогу торбу с сухарями, которой мне хватило на первый месяц…»

Красная армия не была готова к женскому призыву. Ася вместе с ещё 34-мя женщинами получила мужское обмундирование – брюки, гимнастёрку, обувь не по её маленькой ноге. Когда курс молодого бойца был окончен, её направили связисткой в 679-й батальон артиллерийского полка. Вместе с ней там служили ещё 18 девушек. «Мужчин не всегда хватало, и нам приходилось вместо них подтаскивать к пушкам тяжёлые снаряды». Батальон воевал в самом пекле боёв – в Сталинграде. Вместе с наступающими частями маленькая связистка Ася шла на запад. А когда в 1944-м году была освобождена Одесса, Ася осталась там до конца войны.

Я прошу её рассказать о самом запомнившемся случае на войне, - том, за который она получила свою награду. Она охотно вспоминает: «Было это в Сталинграде. Зима. Страшный мороз. А у меня задание: залезть на столб и починить линию. На ногах железные «когти», всё тело окоченело, руки и ноги мне не подчиняются, липнут к ледяному металлу. Вдруг начался обстрел. Вокруг – ни души, все попрятались и не отворяют двери, думают, что пришли немцы. Я услышала лай собаки и пошла в ту сторону, чтобы попросить о помощи. Наконец, вышел какой-то старик и, вняв моим слезам, достал лестницу, чтобы я могла влезть на столб. Связь была восстановлена».

Ася рассказывает о том, как однажды заболела малярией и никак не могла поправиться, пока не переместилась в другую климатическую зону – только там она начала выздоравливать. Три долгих фронтовых года у Аси не было никакой связи с родными. Её семьёй стал батальон, солдаты – всё было общее: победы и неудачи, радости и горести. Вместе рыли окопы, вместе продвигались вперёд, вместе отбивались от вороньих стай, которые кружили над зарывшимися в землю людьми, как в фильме Хичкока. Во время войны Ася встретила на фронте свою судьбу – офицера-азербайджанца Ибрагима Мамедова, ставшего её мужем. Он попал на фронт после окончания в Баку военного училища. Кстати, в их батальоне все командиры батарей были выпускниками бакинского военного училища.

Многие «положили глаз» на молоденькую связистку, но она была строгих правил. «Ибрагим был старше меня на 6 лет, он подолгу расспрашивал меня, рассказывал о себе. Мы стали друзьями, но поженились только после войны». Во время пребывания в Одессе окопная жизнь Аси, как это ни странно, продолжилась. Это хорошо показано в недавно показанном по телевидению фильме «Ликвидация». Банды анархистов орудовали вовсю, но фронт стремительно двигался на запад, и покончить с этими бандитами удалось уже после победы. Узнав об окончании войны, все прыгали и целовались, как дети. Девушки демобилизовались и смогли покинуть Одессу. Отношения с Ибрагимом Мамедовым к этому времени стали на серьёзную основу. Ася разыскала в Киеве отца, сестёр и брата (тоже фронтовика). «Ибрагим приехал и сразу пошёл к моему отцу, который уже был болен. Сказал, что любит меня, просит моей руки и обещает заботиться обо мне как о самом родном и близком человеке». Отец дал согласие на наш брак. Впоследствии Ибрагим Мамедов стал министром образования и членом парламента Азербайджана. У них с Асей две дочери – Елена и Светлана.

До отъезда в Израиль Ася работала в Баку учительницей русского языка и литературы. «Я прожила интересную, наполненную событиями жизнь, не жалею ни о чём. Я вообще не привыкла ни на что жаловаться. И здесь, в Израиле, я обрела свою вторую родину. Жаль только, что к нам, бывшим фронтовикам, отношение не всегда такое, как хотелось бы. Но и это можно понять: та война закончилась 64 года назад, а Израиль воюет на протяжении всего своего существования. Здесь воины все граждане, и это – норма. Печально, но факт. Ибо только так можно выжить».

Автор: Орна Райн

Источник: газета «Meida8» № 1759 от 8 мая 2009 года

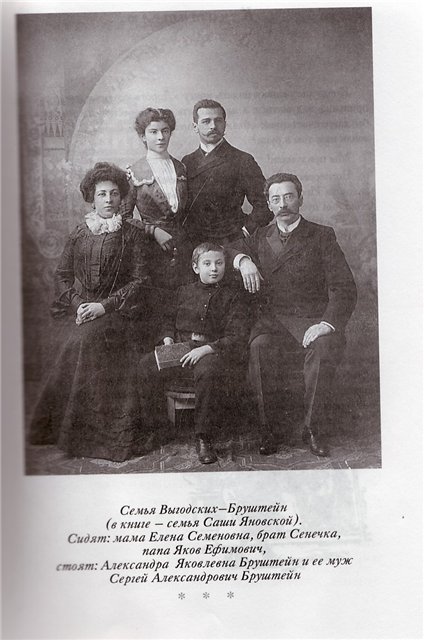

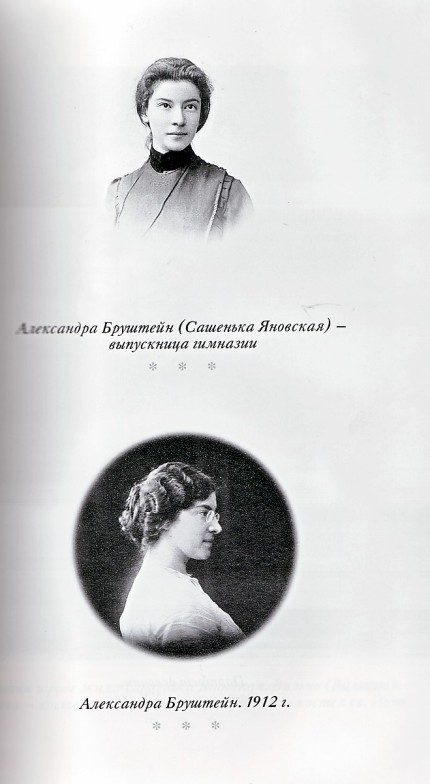

Александра Бруштейн

Александра Яковлевна родилась 12 августа1884 года в Вильнюсе. Ее отец Яков Выгодский был врачом и общественным деятелем, министром по еврейским делам Литовской республики и депутатом польского сейма. Он автор книг - «Юнге йорн» («Молодые годы»), «Ин штурм» («В бурю», 1926), «Ин геэнем» («В аду», 1927), «Ин Самбатьен» («В реке Самбатион», 1931). В 1941 году во время немецкой оккупации Вильнюса был заключен в тюрьму, где умер.

Александра Бруштейн окончила Бестужевские высшие женские курсы в Петербурге. С 1907 до 1917 года работала в нелегальной организации политического Красного Креста. После Октябрьской революции организовала в Петрограде 173 школы грамоты.

Еще будучи гимназисткой, она была репетитором и преподавала на бесплатных вечерних курсах для рабочих. В течение 10 лет с 1907-го по 1917-й год она состояла членом Петербургской подпольной организации «Политического красного креста помощи политическим заключенным и ссыльным революционерам». Во время гражданской войны Александра Яковлевна была лектором фронтового театра, а после Октябрьской революции вела культурно-просветительскую работу среди населения. Ее литературная деятельность началась с началом века – стихи, очерки, переводы. В 1922 году в Петрограде была впервые поставлена ее пьеса «Май».

Ею написано свыше 60 пьес, которые шли в столичных и периферийных театрах, в том числе инсценировки классических произведений: «Дон Кихот», «Хижина дяди Тома», «Тристан и Изольда», «Жестокий мир» (по Ч. Диккенсу), пьесы о дореволюционной русской гимназии («Голубое и розовое»), о событиях начала 20 века. Принимала активное участие в организации и работе детских театраль¬ных коллективов в Ленинграде и Москве в 1920-х и 30-х годах и в создании драма¬ти¬ческого репертуара для детей. Бруштейн - автор воспоминаний о театральной жизни России конца 19-го и начала 20-го века. Самое известное произведение Бруштейн - автобиографическая трилогия «Дорога уходит в даль...» (1956), «В рассветный час» (1958), «Весна» (1961). Многие страницы трилогии посвящены национальным взаимоотношениям в царской России.

Александра Яковлевна скончалась, будучи тяжело больной, 20 сентября 1968 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

Фрагменты очерка Любови Кабо

об Александре Бруштейн.

Я оказалась в одном из староарбатских переулков – в Серебряном, – в солидном, не слишком старом московском доме, с крутой лестницей, со множеством цветов на каждой площадке, что, как мы понимаем, несколько необычно, и с глубоким деревянным креслом на одной из них. Поднимаясь по этой лестнице впервые, я еще не знала, что и кресло, и цветы – это уже была Александра Яковлевна. Так же, как и медная дощечка на двери – «Профессор Сергей Александрович Бруштейн», – это тоже была она, ее живая память об умершем муже.

В передней истерически и бессильно лаяли две курносые, безобразные собачонки, пронзительно кричал попугай, – гвалту было немало! И попугай, и зряшные эти собачонки – это уже не была Александра Яковлевна. Принадлежало это все ее дочери, Надежде Сергеевне Надеждиной, руководительнице ансамбля «Березка». Александра Яковлевна, как правило, дожидалась гостей у себя, отдыхая от своего слухового аппарата и чуть сгорбившись в большом кресле. Перед нею, когда она ожидала гостей, уже стояли разложенные по тарелкам гастрономические изыски, домработница Шура приносила чай; Александра Яковлевна бросалась угощать немедленно и с такой настойчивостью, словно ей предстояло – и она знала это, – спасти оголодавшего человека от немедленной смерти.

Господи, как она была некрасива – крупный, чуть приплюснутый нос, слабые стариковские губы, эта дряблая кожа, эти выцветшие от времени глаза... Она прекрасная была, была красавица! Даже в слепеньких, выцветших глазах словно поселялось по нескольку чертей сразу – будь то разговор наедине или большая компания разнородных людей, наслаждавшихся неожиданно выпавшей им удачей, – встречей с нею,.. а уж она-то жила, она кокетничала, чудо наше!.. Иногда она любила при случае ошеломить крепким словцом. Получалось у нее это удивительно элегантно, как и все, что она говорила и делала; и столько ума – во всем, что она говорила и делала, – столько неподдельной заинтересованности и молодой страсти, – она была гением человеческого общения, именно так, иначе о ней не скажешь.

Очень трудно о ней вспоминать. Слишком крупный человек – и разный, не всегда такой, каким казался с первого взгляда, великолепный в страстях своих, и в великодушии, господствующем над страстями. Слишком сложное общение для связных и цельных воспоминаний, слишком – осмелюсь сказать и это, – тесная и сердечная дружба – со своим началом, с этим безоглядным движением друг к другу... Летом 1981 г. мне посчастливилось всерьез посидеть над архивом А.Я. Бруштейн и изучить его, – какие удивительные хранятся письма! «... Спасибо за то, что Ваша книга дает одну из высших радостей жизни, – пишет она И.И. Юзовскому – и тоже не в лучшую минуту его жизни, – радость показать дрянным людям кукиш. Кукиш за то, что они – сволочи, что они хотели помешать талантливому человеку творить и просто жить, – а талантливый человек отнесся к ним без истерики, даже не почесался от их укусов и – пожалуйста! – пришлепнул их великолепной книгой. Ах, хорошо!.. Вы молодец, Иосиф Ильич, из молодцов молодец!..»

А как должен быть удивлен и обласкан человек, ничем и никак с Александрой Яковлевной не связанный, получив, например, такое письмо: «Если бы мне дана была власть устанавливать “день мороженщика или маникюрши” или оригинальное празднование “Ночь ассенизатора”, я бы установила “День благодарности хорошим людям”. Это значит: один раз в году хорошие, – настоящие хорошие люди, – получают от всех, кто их уважает и любит, выражение этих добрых чувств. Хоть мне не дана такая власть, я все-таки разрешаю (сама себе!) пожелать доброго Нового года всем тем, кого я горячо почитаю, хотя не все они меня, может быть, и знают».

«Марк Лазаревич! Я – вот такая Ваша почитательница...» Такое письмо получил в канун нового, 1967 года, Герой Советского Союза Марк Галлай, в прошлом летчик, а потом – тонкий и честный писатель; в другом году получил С.С. Смирнов, получали и другие, – это Александра Яковлевна взяла себе за правило устраивать – для себя! – тот самый «День благодарности хорошим людям».

...«Вы знаете, что я не зазнавалась и не воображала, – пишет она друзьям, – но то, что за эти годы я сделала для детской драматургии много, это факт...» И – еще: «Больше половины моего времени уходит на работу с начинающими, – это роскошь для меня, клячи, потому что мне нужно зарабатывать, но от этой роскоши отказаться я не могу, потому что в ней для меня – большая радость...»

Все это писалось ею в 1950 году, а ведь еще не было тогда ее книги о русском театре «Страницы прошлого», не было книг, которые так волнуют юного и взрослого читателя – «Дорога уходит в даль...», «В рассветный час», «Весна», – все это было еще впереди. Еще не было книги воспоминаний «Вечерние огни». Прозаик А.Я. Бруштейн еще только начиналась.

«Не сердись на меня! – пишет она мне в 1959 году. – Я не просто в запарке (кончаю, кончаю книгу!), а в мучительных последних схватках, причем в иные – редкие! – дни мне кажется, что получилось что-то приличное, в другие – очень частые! – что я рожаю не человека, а обезьяну». В следующем, 1960 году: «Начала новую книжечку. Пишу легко, а этого всегда боюсь. Значит, написанное – мусор...» В 1961 году: «Пытаюсь продаваться в журналы... Детгиз при расчете за “Весну” передал мне лишних 7,5 тысяч рублей. Теперь надо возвращать. Поздравляю вас, какая вы хорошенькая...» «Возвращать» – это на языке Александры Яковлевны всегда значило одно: еще и еще работать. И недаром она пишет С.Д. Дрейдену еще в 1940 году, сетуя на то, как несовершенно ее существование: ...«жизнь у меня не стыдная, – трудовая. Когда я была маленькая, то мой отец (хирург) не знал в году ни одного дня отдыха...

Часто бывало так, что он приезжал домой после полуторадневного отсутствия, когда он делал операцию и не отходил от оперированного, пока не проходили острые часы, – тогда он бывал так утомлен, что моя мать нарезала ему еду, – у него дрожали руки от усталости и волнения, и сам он этого сделать не мог. Каждый год в начале лета папа говорил: “Ну, в этом году в день твоего рождения я сделаю себе праздник, – просижу весь день дома, – встану поздно, – мы с тобой пойдем гулять...” И не было ни одного года, когда он мог это выполнить!.. В детстве меня это огорчало. Потом я научилась этим гордиться. Потом стала этому завидовать... Так вот – я очень люблю работать... И если бы судьба спросила меня, чего я хочу от нее всего больше, я бы сказала: “Я хочу, чтобы я не только любила и хотела работать по 10 часов в сутки, но чтобы я имела физическую возможность это делать”. Так вот это – согласитесь, скромное желание – она, сволочь-судьба, не только не исполняет, но даже не спрашивает меня о нем...»

Так что речь идет не о старушке-пенсионерке. Речь идет о писателе – и о писателе талантливом. «... Остановил чтение, чтоб написать эти строки и поздравить Вас с великой удачей,.. – пишет ей Корней Иванович Чуковский о книге “Дорога уходит в даль...” – В умелой, уверенной и темпераментной лепке характеров чувствуется сильная рука драматурга. О кудлатой Саше я не говорю. Это, так сказать, концентрат Вашего обаятельного и человеческого, игривого и изящного, несокрушимого животворного юмора, связанного для всех, знающих Вас, с Вашей личность... Саша в каждом своем проявлении талантлива, горяча, самобытна, и нельзя не верить, что из этой “кудлатки” вырастет, в конце концов, наша неотразимая Александра Бруштейн».

«Настоящие вещи в литературе – это колдовство, – пишет ей Константин Георгиевич Паустовский. – В книге “Дорога уходит в даль...” проза превращается в живую поэзию, – иными словами, достигает совершенства. Есть редкие книги, существующие не как литературное явление, а как явление самой жизни, как факт биографии читателя. Вот так и с этой Вашей книгой. Она вошла в жизнь (в данном случае в мою) как одно из безусловных событий моей жизни. Извините, если я говорю неясно...»

Отчетливо сознаю, что злоупотребляю цитатами, но – что делать! Взять хотя бы письмо к захандрившей в эвакуации приятельнице: «... Каждый день вспоминаю совет моей бабушки, когда я в первый раз собиралась рожать (а было мне неполных восемнадцать, и я этого еще не умела): “Там, что делать, – тужиться или нет, дышать или лечь на бок, – это тебе скажет доктор. А от меня помни одно: как можно дольше не кричать!.. Первый крик, первый стон, – и ты пропала: больше нельзя удержаться! Выбьешься из сил, сама измучаешься и других измучаешь!”...»

Вот так она и жила: как можно дольше не кричала.

Пожалуй, в Александре Яковлевне главное: удивительное мужество, высокая культура человеческих отношений – предельное внимание окружающим, предельное пренебрежение собою. То самое, что звучало еще в дневнике двенадцатилетней девочки, в прелестном дневнике изготавливающегося к жизни подростка: стремление ехать в самые глухие места, помогать там по мере сил, учить, лечить, «посвятить всю свою жизнь на служение ближнему своему. О Боже милосердный, дай исполниться этим золотым мечтам!» Еще до революции Александра Яковлевна – член подпольного комитета помощи политзаключенным, а в Союзе Писателей, членом которого она состоит со дня основания, узнают об этом только в день ее юбилея – и то случайно.

... «Днем и ночью, в течение десяти лет, рискуя своей жизнью и свободой, – так говорил докладчик на юбилейном вечере 1954 года драматург Исидор Шток, – она, к тому времени мать двоих детей, участвовала в подпольной организации. И ни слова об этом нигде!.. И в Гражданскую войну, когда “голова кружилась от голода” (это уже – слова самой Александры Яковлевны), она – “боец культурной бригады” (добавим: фронтовой бригады), и время это запоминается ею, как “замечательное время – и, вероятно, лучшее в жизни”»... И в Отечественную войну, на этот раз в эвакуации, в Новосибирске, сетует лишь на то, что она в тылу, – «во время войны нет большего несчастья», – и просит работы – как можно больше: «Есть в Новосибирске такая старушка, – и академик, и герой, ассенизатор, швец и плотник, и журналист, и зверобой, и старый тюзовский работник...» А когда она вернулась из эвакуации в Москву, вслед ей почти сразу же пошло письмо: «После вашего отъезда все как-то распустились, развязали языки, стали еще больше обливать грязью друг друга. Теперь особенно ясно, каким Вы были сдерживающим началом, как облагораживали организацию».

Ее любили. Или боялись. Боялись все меньше, – по мере того как она старела. Любили все больше, – потому что все, что она являла собою всю жизнь, старость лишь подчеркивала, обрамляла драгоценной оправой. Рядом с нею, между прочим, было не страшно старости. И в то же самое время – это утверждение прозвучит чудовищно, но это – правда, как бесконечно была она одинока! Всеми любимая, постоянно окруженная людьми! Судьба нещадно била ее – по самому трепетному в ней, самому беззащитному. ...«Потому что я осталась одна. Потому что я – “доживаю”. И сознание это особенным образом освещает мою жизнь.

В детстве мне подарили книгу “Веселые приключения барона Мюнхгаузена”. На обложке – сам барон, в гусарском мундире и треуголке пирожком, кокетливо посаженной на пудреный – с косичкой – парик, сидел на лошади, и лошадь, нагнув голову, пила воду из ручья. Но – у лошади была только половина туловища: заднюю отрубило опустившимся некстати шлагбаумом. И вода, которую пила лошадь, широко выливалась из оставшейся половины туловища.

Это – моя жизнь сегодня. Смерть Сергея отрубила от меня всю прожитую жизнь, ту, что позади, за плечами, – со всеми воспоминаниями, со всеми событиями. И то, что происходит со мною теперь, – все, что я вижу, чувствую, думаю, делаю, пишу, – вливается в сохранившийся обрубок жизни – и тут же выливается. В никуда. В ни во что».

Помню ее рассказы о первой встрече с Сергеем Александровичем, о его сватовстве – об этом она вспоминала охотно. Он считался женихом завидным, ему сватали самых достойных невест, он же только посмеивался: «Что вы! Мне ехать в земство, сидеть в глуши, я же с нею, с этой, умру от скуки...» А однажды в пригороде дождь загнал его на веранду какой-то дачи. «Встретил девочку – удивительную, – рассказывал он позднее. – С этой – не заскучаешь...» И через какое-то время старомодно и церемонно просил руки этой девочки, не у нее самой даже – у ее отца, своего коллеги, виленского врача Якова Выгодского. В архиве лежат изящные билеты на двух языках: французском и русском: «... просят вас на бракосочетание Александры Яковлевны Выгодской...»